Judo en France

Le judo (柔道, jūdō, litt. « voie de la souplesse ») a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et morale au Japon par Jigorō Kanō (嘉納 治五郎) en 1882.

Grâce à son développement continu des années 1930 à nos jours porté initialement par les Maîtres japonais venus en France puis aux fédérations sportives, clubs sportifs et professeurs de Judo, le judo en France est la quatrième discipline sportive en nombre de licenciés. Elle est principalement animée par la Fédération française de judo et disciplines associées. La « FF judo-jiu-jitsu » fut fondée en 1942 en tant que section de la Fédération française de lutte. Elle devient autonome en 1946 et compte 552 815 licenciés en 2015[1].

Histoire

Le ju-jitsu est pour la première fois mentionné dans un article de la Revue des deux Mondes publié 1895. Il s'agit d'une traduction du Glimpses of unfamiliar Japan de Lafcadio Hearn par Crosnier de Varigny[2]. La première introduction au grand public est l'œuvre de Yves Le Prieur. Alors conseiller militaire à Tokyo, il suit des cours au dojo de Jigorō Kanō. De son expérience il publie en 1911 le livre Judo, Manuel de jujutsu de l'école Kano à Tokyo[3].

En 1933, Jigoro Kano tient sa première conférence sur le judo en France.

Moshe Feldenkrais rencontre Jigorō Kanō à l'occasion de conférences données par le fondateur du judo lors de deux séjours en France en 1933 et 1934. il contribue à introduire le Judo en France[4] - [5] - [6].

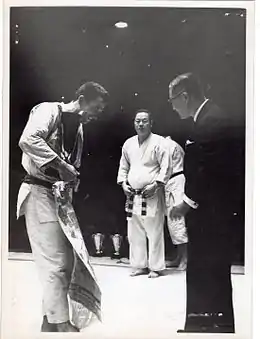

En 1935, à son invitation, Mikinosuke Kawaishi, alors 4ème dan[7], quitte Londres pour venir enseigner le judo en France.

Passionné par ce sport, Feldenkrais fonde le le Jiu-Jitsu Club de France, dont Jigorō Kanō est le président d'honneur (Moshe Feldenkrais et Paul Bonét-Maury Vice-présidents, Frédéric Joliot-Curie Secrétaire Général, Biguart, Charles Faroux...). Les pionniers du Judo en France sont des intellectuels, chercheurs ou journalistes[8]. Feldenkrais écrit deux livres sur le judo.

Maître Mikinosuke Kawaishi, qui avait déjà officié en Angleterre commence son enseignement en France. Il renomme le « Jiu-Jitsu-Club de France » en « Judo-Club de France ».

Alors qu'au Japon seulement deux ceintures de couleurs sont en usage (blanche et marron), Maître Kawaishi importe et adapte l'innovation britannique des ceintures de couleurs que nous connaissons aujourd'hui. Kawaishi propose un enseignement particulier du judo que l'on nomme méthode Kawaishi.

Les premiers championnats de France de Judo se tiennent à la salle Wagram, à Paris, le .

Pendant la guerre, Mikinosuke Kawaishi poursuit son œuvre d'introduction de la pratique du Judo en France malgré l'entrée en guerre du Japon, qui l'obligera à regagner son pays à la fin du conflit[9].

La Fédération française de judo est fondée le .

Mikinosuke Kawaishi revient en France dans l'année 1948, il est alors 7ème dan[7].

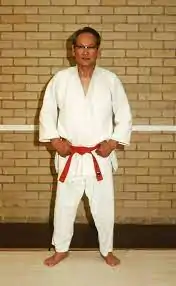

En 1950, Mikinosuke Kawaishi est assisté par Shozo Awazu, 26 ans, 6e dan, venant du Japon.

Le nombre de pratiquants passe d'une cinquantaine en 1936 à plus de 20 000 en 1956.

Shozo Awazu devient l'entraîneur des champions de l’équipe de France de l'époque (de Herdt, Levannier, Martel, Belaud, Verrier, Roussel, Cauquil, Pelletier, Laglaine, Zin).

Quasi exclusivement parisien avant la Seconde Guerre mondiale, le judo s'implante en province après la guerre. En 1948, près des trois quarts des licenciés de judo sont originaires d'Île-de-France, et Paris rassemble à elle seule plus de la moitié des licenciés.

Quatre clubs de province comptent plus de 150 membres : Judo Club de Provence (Marseille), le Jiu-Jitsu Club de Bordeaux, l'AS Police de Toulouse et l'École militaire d'escrime et des sports de combats d'Antibes.

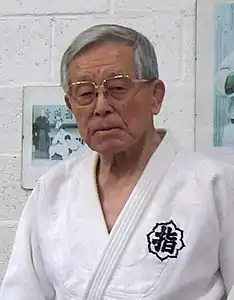

Les années 1950 sont marquées par deux crises. La première est liée à la méthode. Les deux principales méthodes rivales sont la méthode Kodokan et la méthode Kawaishi. La fédération pratique essentiellement la méthode Kawaishi. Un club de Toulouse propose à l'extrême fin des années 1940 de passer à la méthode Kodokan et se détache de la fédération. Les Toulousains font appel aux maîtres japonais et l'un d'eux Ichiro Abe se déplace en France dès novembre 1951, Il a 29 ans et est 6ème Dan du Kodokan.

Ichiro Abe renforça en France le rayonnement du Judo Kodokan autour de professeurs et judokas réputés comme Pierre Roussel(c.n. n°45), Jacques Belaud(c.n. n°42), Luc Levannier(c.n. n°36) ou encore Guy Pelletier(c.n. n°7)[10] - [11] - [12] - [13].

En 1952, Yves Klein se perfectionne au Japon. Il y pratique le judo et en particulier les Katas[14] à l’Institut Kōdōkan de Tokyo où il devient ceinture noire 4ème Dan, grade du Kodokan qu’aucun Français n’a atteint à cette époque. Ce grade du Kodokan n'a pas été reconnu à son retour par la Fédération française de judo.

Des clubs parisiens décident de couper leurs liens avec la fédération et forment le l'Union Fédérale des Amateurs de Judo Kodokan. En avril 1956, l'Union est intégrée à la fédération ; La méthode kodokan représente alors 12 % des licenciés pour 18 % des clubs.

La seconde crise des années 1950 est liée à la séparation du Collège National des Ceintures Noires (CNCN voir collège des ceintures noires, créé en 1948) de la fédération FFJDA. Le CNCN est composé en majorité de Professeurs de Judo.

Le CNCN se dote de sa propre fédération, Fédération Nationale de Judo Sportif, puis de 1965 à 1971 de la Fédération Nationale de Judo Traditionnel, FNJT (Président Jean-Lucien Jazarin, Trésorier Igor Correa Luna, Directeur technique Haku Michigami Shi-Han). La FNJT disparaît au moment de la réunification au sein de la FFJDA.

La situation perdure pendant 15 ans (1957-1971). La fédération avait tenté d'intervenir dans les règles d'obtention de la ceinture noire en la limitant à une simple épreuve de compétition. Un arrêté ministériel met fin au conflit.

En 1955, un diplôme d'État de Professeur de Judo est créé[16](Point de référence initial de l'évolution des diplômes d'état des professionnels de cette discipline[17]'[18]).

Premières ceintures noires de France

Le tableau qui suit liste[19] les premières ceintures noires décernées par Maitre Kawaishi avant 1943 en France.

| # | Judoka | Date | Ordre retenu par le Collège des Ceintures Noires |

Grade actuel |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Moshe Feldenkrais | - | ? | |

| 2 | Maurice Cottreau | 1 | ? | |

| 3 | Jean de Herdt | 1 bis | 6e dan ✞ | |

| 4 | Henri Birnbaum | 51 | ? | |

| 5 | Paul Bonet-Maury | 2 | 6e dan ✞ | |

| 6 | Robert Sauvenière | 49 | ? | |

| 7 | Charles Malaisé | 3 | ? | |

| 8 | Jean Andrivet | 4 | ? | |

| 9 | Roger Piquemal | 5 | ? | |

| 10 | Jacques Laglaine | 6 | 8e dan ✞ | |

| 11 | Guy Pelletier | 7 | 9e dan ✞ | |

| 12 | Jean Beaujean | 8 | ? |

Moshe Feldenkrais n'a jamais figuré sur la liste établie par le Collège des Ceintures Noires car il était de nationalité britannique, il s'est toujours considéré comme ceinture noire française car il a pratiqué en France et a été nommé Ceinture Noire par Maitre Kawaishi à Paris.

Lors de l'établissement de la première liste par le Collège des Ceintures Noires, Jean de Herdt y fut inscrit en tant que "numéro 1". Le Collège s’aperçut alors que Maurice Cottreau avait été oublié. Après correction, il prit le numéro 1 et Jean de Herdt, le "numéro 1 bis".

Certains judokas ont été nommés Ceinture Noire avant la rédaction des cartes Collège des Ceintures Noires, ainsi Henri Birnbaum et Robert Sauvenière ont un numéro qui ne correspond pas à leur ordre chronologique.

Jean de Herdt est aussi le premier français à obtenir le 2e dan ainsi que le 3e dan.

En 1951, Madame Levannier est la première ceinture noire de France féminine[20].

Les plus hauts gradés

Le grade ceinture blanche et rouge 6e dan est le premier palier des hauts gradés de judo jujitsu. Pour cette raison, l’accès à ce grade et aux grades suivants est différent de l’accession aux grades de ceinture noire.

Le grade 7e dan et les grades suivants ne sont pas attribués sur la base de présentation de candidature ou d’examen. C’est une sorte de promotion qui s’effectue après traitement direct par la commission spécialisée des dan et grades équivalents de la F.F.J.D.A des dossiers des gradés 6e dan qui sont en ce grade depuis au moins dix ans.

Au-delà du 8e dan judo le cercle des hauts gradés de la discipline judo jujitsu se resserre considérablement au point de pouvoir parler de champions de judo d’une façon nominative. Les grades, comme c’est le cas pour tous les hauts gradés du judo, ne sont pas décernés sur la base d’examen ou de compétitions mais d’une façon purement honorifique par la fédération française de judo ou par les instances internationales du judo[21].

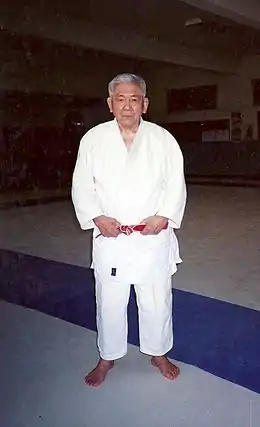

En France, seuls douze judokas, auxquels on peut ajouter deux judokas japonais exerçant en France, ont atteint le grade 9e dan et un seul le 10e dan, auquel on doit ajouter Mikinosuke Kawaishi, pionnier du judo en France. Ils portent la ceinture rouge[22]. Il s’agit de :

| # | Judoka | Date de naissance | Date de décès | Grade |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Mikinosuke Kawaishi | 1899 | 10e en 1975 | |

| 2 | Henri Courtine | 10e en 2007 |

| # | Judoka | Date de naissance | Date de décès | Grade |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Haku Michigami | 2002 | 9e en 1975 | |

| 2 | Shozo Awazu | 9e en 1989 | ||

| 3 | Bernard Pariset | 9e en 1994 | ||

| 4 | Maurice Gruel | 9e en 2007 | ||

| 5 | Guy Pelletier | |||

| 6 | André Bourreau | |||

| 7 | Jacques Le Berre | |||

| 8 | Lionel Grossain | |||

| 9 | Jean-Luc Rougé | 9e en 2013 | ||

| 10 | Guy Dupuis | 9e en 2017 | ||

| 11 | Serge Feist | |||

| 12 | Patrick Vial | |||

| 13 | Jean-Paul Coche | |||

| 14 | Guy Auffray | 9e en 2019 |

Champions du monde

En 1956, Henri Courtine et Bernard Pariset, entraînés par Shozo Awazu, sont les deux premiers français à participer aux premiers championnats du monde de judo à Tokyo.

Henri Courtine obtient la médaille de bronze au premier championnat du monde où les différentes catégories de poids n'existaient pas.

Voici les 31 judokas champions du monde. Les judokas marqués d'un * ont également été champions olympiques.

Palmarès olympique

C'est en 1964, lors des Jeux olympiques de Tokyo, que le judo devient un sport olympique. Seuls les hommes disputaient alors les épreuves dans 4 catégories différentes. Dès les Jeux olympiques de 1972 à Munich, la France obtient ses trois premières médailles, en bronze pour Jean-Jacques Mounier, Jean-Paul Coche et Jean-Claude Brondani. Huit ans plus tard à Moscou, Angelo Parisi devient le premier champion olympique français de l'histoire suivi quelques jours plus tard par Thierry Rey dans les poids légers. Il faut attendre les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone pour que le judo féminin n'apparaisse au programme de la compétition. Les Françaises Catherine Fleury et Cécile Nowak y décrochent la médaille d'or dans leurs catégories respectives. En 2000 à Sydney, David Douillet est le premier judoka français double champion olympique. Quatre ans plus tard à Athènes, aucun tricolore ne remporte une médaille d'or, une première depuis 1984 et les Jeux olympiques de Los Angeles. C'est en 2012 à l'occasion des Jeux olympiques de Londres que Lucie Décosse offre un onzième titre olympique à la France. En effet, la française y remporte l'or dans la catégorie des moins de soixante-dix kilos. Cette même année Teddy Riner devient également champion olympique dans la catégorie des plus de 100 kg. En 2016, un deuxième titre viendra agrandir son palmarès lors des Jeux olympiques de Rio. Cette édition verra également Émilie Andéol monter sur la plus haute marche du podium en +78 kg.

En 2021, à l'occasion des jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés d'un an à cause de la Pandémie de Covid-19, une épreuve de judo par équipes mixtes est organisée pour la première fois. L'équipe de France remporte la médaille d'or en battant l'équipe du Japon en finale (4-1) et devient la première nation championne olympique par équipe.

La France est la deuxième nation au palmarès olympique avec 51 médailles derrière les Japonais.

| # | Sexe | Total | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Mixte | 14 | 10 | 26 | 50 |

| DETAILS | |||||

| 1 | Femmes | 6 | 4 | 8 | 18 |

| 2 | Hommes | 8 | 5 | 19 | 32 |

Voici les quinze médailles d'or françaises décrochées par treize judokas (deux médailles d'or pour David Douillet et Teddy Riner). Les Jeux olympiques de 1996 à Atlanta furent les plus prolifiques avec 3 médailles d'or. Les judokas marqués d'un * ont également été champions du monde.

| # | Judoka(te) | Sexe | Catégorie | Jeux olympiques | Lieu |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Angelo Parisi | H | - 95 kg | Jeux olympiques de 1980 | Moscou, Union soviétique |

| 2 | Thierry Rey* | H | - 60 kg | ||

| 3 | Marc Alexandre | H | - 71 kg | Jeux olympiques de 1988 | Séoul, Corée du Sud |

| 4 | Catherine Fleury* | F | - 61 kg | Jeux olympiques de 1992 | Barcelone, Espagne |

| 5 | Cécile Nowak* | F | - 48 kg | ||

| 6 | Djamel Bouras | H | - 78 kg | Jeux olympiques de 1996 | Atlanta, États-Unis |

| 7 | Marie-Claire Restoux* | F | - 52 kg | ||

| 8 | David Douillet* | H | + 95 kg | ||

| David Douillet* (2) | H | + 100 kg | Jeux olympiques de 2000 | Sydney, Australie | |

| 9 | Séverine Vandenhende* | F | - 63 kg | ||

| 10 | Lucie Décosse* | F | - 70 kg | Jeux olympiques de 2012 | Londres, Royaume-Uni |

| 11 | Teddy Riner* | H | + 100 kg | ||

| Teddy Riner* (2) | H | + 100 kg | Jeux olympiques de 2016 | Rio de Janeiro, Brésil | |

| 12 | Émilie Andéol | F | + 78 kg | ||

| 13 | Clarisse Agbegnenou* | F | - 63 kg | Jeux olympiques de 2020 | Tokyo, Japon |

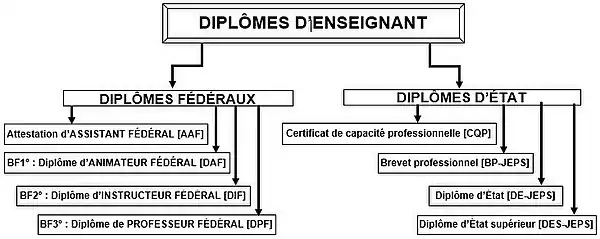

Diplômes d’enseignant

Un cours de judo dans le cadre d’une fédération se déroule sous la responsabilité et l'encadrement effectif d'un enseignant de Judo nécessairement diplômé.

Pour l’enseignement du sport, il existe différents types de diplôme :

- les diplômes d'État d’enseignant donnant droit à rémunération créés dans une volonté de professionnalisation ;

- les diplômes d’enseignant bénévole de club délivrés sous la responsabilité des fédérations sportives reconnues.

La première catégorie de diplômes permet de former et d’entraîner des personnes contre rémunération. La durée de formation est plus longue que celle nécessaire pour un brevet fédéral. Elle certifie des qualifications supérieures d’enseignant voire de cadre fédéraux.

En 1955, un diplôme d'État de professeur de judo est créé[23]. Compte tenu des contraintes sociales et sportives la règlementation concernant les diplômes d'état des professionnels de cette discipline a évolué[17]'[18]

Les diplômes d'État pour enseigner à titre professionnel sont ainsi les suivants :

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) mention moniteur d'arts martiaux (MAM), associée à deux dominantes judo ou jujitsu, permet un encadrement autonome de tous les publics et d’enseigner à titre de rémunération une discipline ou un groupe de disciplines proches, sous réserve d’une quantité limitée d’heures par semaine ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité éducateur sportif mention judo-ju-jitsu, permet un encadrement autonome de tous les publics et d’enseigner à titre de rémunération une discipline ou un groupe de disciplines proches. Il peut exercer à titre professionnel dans tout type de structures telles que les les clubs sportifs et associations de jeunesse ;

- le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité perfectionnement sportif mention judo-jujitsu, certifie le perfectionnement dans sa discipline et sa formation de futur cadre fédéral. C'est un entraîneur capable d'encadrer des sportifs jusqu'au niveau national. Il peut occuper à titre professionnel les fonctions de responsable technique et pédagogique en club ou en structure fédérale. Il est habilité à être formateur pour le BPJEPS, CQP ou animateur suppléant ;

- le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité performance sportive mention judo-jujitsu, confère à son titulaire des compétences étendues dans le domaine de la performance pour les sportifs qu'il entraine. Il a vocation d’encadrement à tous les niveaux dans la structuration de la discipline, ainsi que formateur de formateur. Il a les compétences nécessaires pour devenir directeur sportif au sein d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

La seconde catégorie de diplômes, permet d'enseigner la discipline à titre bénévole, ce sont les brevets dits « fédéraux » (BF). Ils sont mis en place par une fédération nationale comme la FFJDA ou la FSGT. Pour les fédérations sportives disposant d’un agrément ministériel ou mieux d’une délégation de pouvoirs, elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du Code du sport français. Dans le domaine de l’enseignement pour les spécialités sportives qu'elle représente, une fédération nationale met en place le plus souvent les qualifications ci-dessous.

Les diplômes fédéraux d’enseignant bénévole de club (BF) :

- l’attestation d’assistant fédéral (AAF) permet d’aider l’enseignant du club à l'encadrement d'une séance de sports de combat et arts martiaux quel que soit le public. La formation technique et pédagogique est de 15 heures et une évaluation continue durant le stage formation ;

- le BF 1er degré ou diplôme d’animateur (DAF) permet d'initier tous les publics sous la tutelle d'un titulaire du BF 2e degré ou plus. Notamment il permet de mettre en place et assurer une séance de sports de combat et arts martiaux, quel que soit le public et sa validité est illimitée. Il valide le premier cycle d’instructeur (ou 1re partie du DIF). La formation dure trois jours en plus de l’AAF (ou deux week-ends) soit 20 heures – avec un 1er stage en situation en club de 20 heures et un examen lors du dernier stage. Ce diplôme permet d’assurer des cours en autonomie sous réserve d’avoir 18 ans révolus et de posséder une attestation de secourisme ;

- le BF 2e degré ou diplôme d’instructeur (DIF) : ce diplôme permet d’assurer la responsabilité technique et pédagogique d’un club, et sa validité est illimitée. La formation pédagogique dure cinq jours (ou trois week-ends) en plus de la formation du DAF. La formation dure cinq jours en plus du DAF (ou 3 week-ends) soit 35 heures – avec un 2e stage en situation en club de vingt heures et un examen lors du dernier stage. Prérequis pour valider le définitivement le diplôme de DIF : attestation d’initiation à l’arbitrage + attestation de secourisme + grade supérieur. Pour être titulaire de ce diplôme, il faut en amont posséder le BF 1er degré ou l’équivalent ;

- le BF 3e degré ou diplôme de professeur (DPF) est le diplôme d’enseignant de club le plus élevé. Il permet un encadrement autonome de tous les publics. Il sanctionne une connaissance poussée de la discipline tant au niveau technique qu'au niveau de l’entrainement. En outre, il permet également des fonctions de cadre régional, d'assurer l'encadrement de la formation des cadres techniques de sa discipline principale, et des stages de formation d’enseignant de club. Ce diplôme, selon la fédération est une qualification de spécialité voire de polyvalence permettant d’enseigner l’ensemble des disciplines sportives appartenant au même groupe de spécialités ;

- la reconnaissance des expériences pédagogiques (REP) pour les diplômes fédéraux du DAF et du DIF est un dispositif fédéral de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les animateurs ayant assurés des cours depuis trois saisons au minimum dans une association sportive. Deux formules : « aménagement de la formation pour la tranche d’âge de 18 ans à 34 ans » et « validation adaptée pour les 35 ans et plus » ;

- la RET (reconnaissance des expériences techniques) pour un diplôme de grade technique supérieur est un dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les pratiquants de plus de 35 ans et pour les athlètes de bon et haut niveau de plus de 18 ans ayant un grand nombre d’expériences sportives et disposant de titres sportifs régionaux ou mieux ;

- assistant club (AC) est une formation fédérale à l’animation et initiation bénévole. Il assiste bénévolement les titulaires d’un CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS lors des cours de judo en club ;

- animateur suppléant (AS) est une formation fédérale à l’animation et l'initiation bénévole. Permet d’assister ou remplacer ponctuellement bénévolement les titulaires d’un CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS lors des cours de judo en club ;

- certificat fédéral à l’enseignement bénévole (CFEB) est une formation fédérale à l’animation et l'initiation bénévole. Il permet d’enseigner bénévolement et à titre provisoire (le temps de former ou d’identifier un diplômé titulaire d’un CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS, le judo dans les zones rurales ou petites associations n’ayant pas d’éducateur diplômés à disposition.

Le brevet fédéral de judo-jujitsu 1er ou 2e degré délivré par la FSGT, les brevet fédéraux “certificat fédéral à l’enseignement bénévole" (CFEB) ou “animateur suppléant" (AS) délivrés par la FFJDA, permettent d'accéder à la formation au diplôme d'état BPJEPS.

Notes et références

- Catherine Pacary, « Top 10 des fédérations sportives en nombre de licenciés », Le Monde, (consulté le )

- Michel Brousse et Jean-Luc Rougé 2005, p. 27

- Michel Brousse et Jean-Luc Rougé 2005, p. 28.

- Lucie Décosse, Frédéric Lecanu et Raphaël Brosse (préf. Jean-Luc Rougé/Teddy Riner), Le Judo pour les Nuls grand format, éditions First, , 308 p. (ISBN 9782754088206, OCLC 1082390459, BNF 45803193), « Les années 1930 : le judo prend racine ».

- « Méthode Feldenkrais », sur mediatheque.cnd.fr, Centre national de la danse, (consulté le ).

- « En France (1935-1950) - Le judo », sur michelbrousse.fr (consulté le ).

- « L’arrivée du judo en France », sur ujikai-judo.com

- « Histoire du Judo en France », sur lejudotraditionnel.toile-libre.org

- Armand Aloyin, émission de Patrick Liegibel présentée par Stéphanie Duncan, « Kawaishi, le père du judo français » [audio], sur franceinter.fr, "Au fil de l'histoire", (consulté le )

- « Maitre Ichiro Abe », sur lejudotraditionnel.toile-libre.org,

- « Pierre Roussel, un judo, un style », sur roger-arbus.fr

- « Hommage à Monsieur Guy Pelletier », sur lespritdujudo.com,

- « Luc Levannier », sur efjjt.fr, (consulté le )

- « Les fondements du judo Yves Klein », sur yvesklein.com

- « Maître Haku Michigami », sur clubvoltaire.org (consulté le )

- « Histoire du judo en France », sur judopourtous.com

- « DEJEPS perfectionnement sportif », sur judopourtous.com

- « DESJEPS performance sportive », sur judopourtous.com

- Claude Thibault, Les Pionniers du Judo français, Budo Éditions, 2011

- Raymond Damblant, « Le judo féminin », sur JudoHakudokan.com (consulté le )

- Attribution des dans: 9eme dan judo sur Dan.fr

- Liste des Haut gradés sur ffjda.org

- « Annexe BPJEPS judo-jujitsu », sur Ministère des Sports (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Shozo Awazu, Méthode de judo au sol, éditions Publi-Judo, Paris, 1963.

- Mikinosuke Kawaishi, Ma méthode de Judo, Éd. Cario, 1951

- Claude Thibault, « Les Pionniers du Judo français », Budo Éditions, 2011

- Michel Brousse et Jean-Luc Rougé, Les racines du judo français : Histoire d'une culture sportive, Presses Universitaires de Bordeaux, , 365 p. (ISBN 978-2867813689, lire en ligne)

- Yves Klein, Les Fondements du Judo avec l’aide d'Igor Correa Luna, un traité sur les 6 Katas du judo(Avant-propos de Jean-Luc Rougé), Éd. Grasset,1954, Éd. Dilecta,2006

Émission de radio

- Armand Aloyin, émission de Patrick Liegibel présentée par Stéphanie Duncan, « Kawaishi, le père du judo français » [audio], sur franceinter.fr, "Au fil de l'histoire", (consulté le )

Articles connexes

Liens externes

- « Enquête sur les professeurs de Judo » [PDF], sur ffjudo.com, (consulté le ).

- Préface Jean-Luc Rougé, « Être enseignant dans un club » [PDF], sur ffjudo.com, Revue DojoInfo no 17, (consulté le ).