Tamanoir

Myrmecophaga tridactyla • Fourmilier géant

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Super-ordre | Xenarthra |

| Ordre | Pilosa |

| Sous-ordre | Vermilingua |

| Famille | Myrmecophagidae |

- Falcifer Rehn, 1900

- Myrmecopha Fischer von Waldheim, 1803

- Myrmecophagus Gray, 1825

- espèce: "iubata" Weid, 1826[1]

Répartition géographique

VU A2c : Vulnérable

Statut CITES

Le tamanoir, également nommé fourmilier géant ou grand fourmilier[2] (Myrmecophaga tridactyla), est une espèce de mammifères de la famille des Myrmecophagidae. C'est la seule espèce du genre Myrmecophaga. C'est un grand mammifère insectivore natif de l'Amérique centrale et du Sud. Il est l'une des quatre espèces vivantes de fourmiliers et classé, avec les paresseux, dans l'ordre Pilosa. Le tamanoir est surtout terrestre, contrairement à d'autres fourmiliers ou paresseux, qui sont arboricoles ou semi-arboricoles. L'espèce est la plus grande de sa famille avec une taille moyenne comprise entre 182 et 217 cm et un poids allant de 33 à 41 kg pour les mâles, de 27 à 39 kg pour les femelles. Le tamanoir est reconnaissable à son museau allongé, sa queue touffue, ses griffes avant longues et son pelage de couleur distincte.

Le fourmilier géant se rencontre dans de multiples habitats, notamment les prairies et la forêt tropicale. Il vit généralement à cheval sur plusieurs biotopes vitaux. Le tamanoir se nourrit dans les zones ouvertes, pour se reposer dans les zones plus boisées. Il se nourrit principalement de fourmis et de termites, en utilisant ses griffes de devant pour les déterrer et sa longue langue collante pour les recueillir. Ils sont pour la plupart solitaires sauf pendant les relations mère-jeunes ou lors de l'accouplement; les interactions entre mâles sont agressives. Les femelles portent leur progéniture sur leur dos jusqu'au sevrage.

Le fourmilier géant est répertorié comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il a disparu de nombreuses parties de son ancienne aire de répartition, y compris la quasi-totalité de l'Amérique centrale. Les menaces à sa survie comprennent la destruction des habitats, le feu, et le braconnage pour la fourrure et la viande de brousse, bien que certains fourmiliers habitent dans des zones protégées. Avec son apparence et ses habitudes distinctives, le fourmilier a été présenté dans les mythes précolombiens et contes populaires.

Taxonomie et phylogénie

Cette espèce a obtenu son nom binomial de Linné en 1758. Son nom générique, Myrmecophaga, et le nom spécifique, tridactyla, sont d'origine grecque, signifiant respectivement "dévoreur de fourmis" et "trois doigts"[3]. Myrmecophaga jubata a été utilisé comme synonyme. Trois sous-espèces ont été provisoirement proposée: M. t. tridactyla (allant du Venezuela et des Guyanes au nord de l'Argentine), M. t. centralis (originaire d'Amérique centrale, du nord-ouest de la Colombie, et du nord de l'Équateur), et M. t. artata (indigène du nord/nord-ouest de la Colombie et Venezuela). Le fourmilier géant est regroupé avec les Tamandua du nord et du sud semi-arboricoles dans la famille Myrmecophagidae. Avec la famille Cyclopedidae, ils constituent le sous-ordre des Vermilingua[4].

Les fourmiliers et les paresseux appartiennent à l'ordre Pilosa et au super-ordre Xenarthra au même titre que Cingulata (dont les seuls membres existants sont les tatous). Les deux ordres de Xenarthra se sont divisés il y a 66 millions d'années à l'époque du Crétacé supérieur. Les fourmiliers et les paresseux ont divergé il y a environ 55 millions d'années, entre les époques Paléocène et Eocène. La lignée Cyclopes émergé autour de 30 millions d'années dans l'Oligocène, tandis que les lignées Myrmecophaga et Tamandua se sont divisés il y a environ 10 millions d'années dans la sous-époque du Miocène tardif[5]. Pendant la majeure partie de l'ère Cénozoïque, les fourmiliers ont été confinés à l'Amérique du Sud, qui était autrefois une île-continent. Après la formation de l'isthme de Panama il y a environ 3 millions d'années (Pliocène, Holocène), les fourmiliers des trois genres existants ont envahi l'Amérique centrale dans le cadre du grand échange faunique interaméricain[6].

Les archives fossiles pour les fourmiliers sont généralement clairsemées[7]. Certains fossiles connus comprennent le Pliocène avec le genre Palaeomyrmidon, un proche parent au fourmilier soyeux, Protamandua, un taxon[8] sœur au clade qui comprend le fourmilier géant et les tamanduas du Miocène, et Neotamandua, un taxon sœur de Myrmecophaga[9]. Protamandua était plus grand qu'un fourmilier soyeux (voir Cyclopes didactylus) mais plus petit qu'un tamandua, tandis que Neotamandua était plus important, se situant quelque part entre un tamandua et un fourmilier géant. Protamandua ne semble pas avoir de pieds spécialisés pour la locomotion terrestre ou arboricole, mais il a peut-être eu une queue préhensile. Cependant pour Neotamandua, il est peu probable qu'il ait eu une queue préhensile et ses pieds étaient intermédiaire, une sous forme, entre ceux des tamanduas et du fourmilier géant[7]. Les espèces boréales Neotamandua ont été considérées comme un ancêtre de ce dernier[10].

Le fourmilier géant est la plus terrestre des espèces de fourmilier vivant. Ses ancêtres étaient sans doute à l'origine adaptés à la vie arboricole[9] ; la transition à la vie sur terrain ferme aurait été facilitée par l'expansion des habitats ouverts tels que la savane en Amérique du Sud et de la disponibilité des insectes vivant en colonies, comme les termites, fournissant une source d'alimentation potentielle plus grande. Le fourmilier géant comme le tamandua du sud est bien représenté dans les fossiles de la fin du Pléistocène et de l'Holocène[7].

Description

Le fourmilier géant peut être identifié par sa grande taille, un museau allongé, et une longue queue[11]. Il a une longueur totale de corps comprise entre 182 et 217 cm. Les mâles pèsent de 33 à 41 kg et les femelles de 27 à 39 kg[3], caractéristiques rendant le fourmilier géant la plus grande des espèces existantes dans son sous-ordre. La tête du fourmilier géant a 30 cm de long[12], donc particulièrement allongée, même lorsqu'on le compare à d'autres fourmiliers[13]. Son museau tubulaire, qui se termine par une petite ouverture, la bouche surmontée des narines, occupe la plus grande partie de sa tête. Ses yeux et ses oreilles sont relativement petits[3]. Il a une mauvaise vue[11], mais son odorat est 40 fois plus développé que celui des humains[14]. Les fourmiliers géants peuvent vivre jusqu'à 16 ans en captivité[11].

Contrairement à celui des autres mammifères, le cou des fourmiliers, en particulier du fourmilier géant, est plus épais que le dos et la tête[13]. Une petite bosse peut être située à l'arrière de son cou. Le pelage du fourmilier géant est principalement gris et sel avec du blanc. Ses membres antérieurs sont blancs, avec des bandes noires autour des poignets, tandis que ses membres postérieurs sont sombres. Une bande noire épaisse avec des contours blancs s'étend de la gorge à l'épaule, où elles se terminent en pointe triangulaire. Le corps se termine par une queue brune en toupet. Le pelage est long, particulièrement sur la queue, ce qui la fait paraître plus grande qu'elle n'est réellement. Il a un tronçon de crinière très raide le long du dos[6]. Ses motifs sombres ont été pris pour être un "camouflage perturbateur", mais une étude de 2009 suggère une coloration d'avertissement[15]. Alors que les mâles adultes sont légèrement plus grands et plus musclés que les femelles, avec tête et cou plus larges, la détermination visuelle du sexe des individus peut être difficile. Le pénis et les testicules sont rétractés et situés à l'intérieur entre le rectum et la vessie, les femelles ont une seule paire de glandes mammaires rapprochées[16].

Le fourmilier géant a les flancs larges. Malgré son nom d'espèce, il possède cinq orteils à chaque patte. Quatre orteils sur les pattes avant ont des griffes, les deuxièmes et troisièmes sont particulièrement allongées[16]. Le fourmilier géant déambule sur ses phalanges avant, semblablement à certains singes africains, en particulier gorilles et les chimpanzés. De la sorte, le fourmilier géant garde ses griffes intactes et ne les use pas en marchant. Les doigts du milieu, qui soutiennent le plus de son poids, sont allongés au niveau des articulations métacarpophalangiennes (Préhension) et pliés au niveau des articulations interphalangiennes (Préhension)[17]. Contrairement aux pattes avant, les pattes de derrière ont des griffes courtes sur les cinq orteils et sont utilisées de manière plantigrade[11]. Comme un "crochet/pelle", la fosse supra-épineuse est élargie de manière à donner au fourmilier géant une répartition du poids et de manière croissante en tirant la puissance et ses membres antérieurs du muscle triceps aidant ainsi en puissance à la flexion du troisième doigt et de ce fait aussi un épaississement des pattes avant[18].

.jpg.webp)

Le fourmilier géant a une température de corps relativement basse pour un mammifère, environ 33 °C, de quelques degrés inférieure à une température typique de mammifère de 36−38 °C[11]. Généralement les Xenarthra ont tendance à avoir des taux métaboliques plus faibles que la plupart des autres mammifères, une tendance probablement en corrélation avec leurs spécialisations alimentaires et leur faible mobilité[19].

Anatomie du système alimentaire

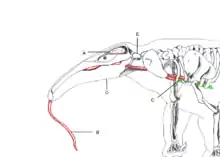

Le fourmilier géant n'a pas de dents et est capable de mouvements de mâchoire très limités. Ces mouvements s'appuient sur la rotation des deux moitiés de la mâchoire inférieure, maintenues ensemble par un ligament en leur pointe[13], lui permettant ainsi d'ouvrir et fermer sa bouche, et grâce à ses muscles masticatoires[20], qui sont relativement sous-développés[13]. La mâchoire crée une dépression, une ouverture orale assez grande pour que la langue élancée puisse sortir complètement. Elle mesure en moyenne 60 cm (24 pouces)[3] de long et est triangulaire en arrière, arrondie en avant, et se termine par un petit sommet arrondi[13]. La langue est recouverte de papilles bombées vers l'arrière et revêtues d'une épaisse salive collante sécrétée par des glandes salivaires élargies[12], lui permettant ainsi la collecte des insectes.

La dépression en forme de tube et la petite ouverture de la bouche restreignent la langue à des mouvements de rétraction protubérante. Au cours de l'alimentation, la langue entre et sort environ 160 fois par minute (près de trois fois par seconde). Ces mouvements sont alimentés par la musculature unique du grand, long et flexible appareil hyoïde du fourmilier géant, s'appuyant également sur l'orientation de sa tête. Lorsqu'elle est entièrement déployée, la langue peut atteindre 45 cm (18 pouces), taille supérieure à la longueur du crâne. Les muscles buccinateurs lui permettent de glisser la langue d'avant en arrière sans perdre les aliments collectés. Ils sont rapprochés et l'animal serre la bouche de manière à empêcher les aliments de s'échapper et ce même avec une absorption rallongée du fait de la grande taille de la langue. Quand elle est rétractée, la langue est maintenue dans l'oropharynx par les muscles hyoïde et le palais secondaire, ce qui l'empêche de bloquer la respiration. Cette rétraction est facilitée par le long muscle sternoglossus, qui est formé par la fusion de la sterno (Muscle sterno-hyoïdien) et le muscle hyo-glosse, qui n'est pas fixé à l'os hyoïde[13]. Ainsi, la langue est directement ancrée au sternum[21].

Les fourmiliers géants avalent à un taux beaucoup plus élevé que la plupart des autres mammifères. En effet lors de l'alimentation, ils avalent presque continuellement[13]. Avant d'être avalés, les insectes sont écrasés contre le palais[12]. L'estomac du tamanoir, semblable au gésier d'un oiseau, possède des plis durci et utilise de fortes contractions pour broyer les insectes. Le processus de digestion est facilité par l'ingestion de petites quantités de sable et de terre[16]. Le fourmilier géant ne peut pas produire d'acide gastrique de son propre chef, et utilise donc l'acide formique de sa proie pour la digestion[12].

Liste des sous-espèces

Selon Mammal Species of the World (version 3, 2005) (19 avr. 2010)[22] :

- sous-espèce Myrmecophaga tridactyla artata Osgood, 1912

- sous-espèce Myrmecophaga tridactyla centralis Lyon, 1906

- sous-espèce Myrmecophaga tridactyla tridactyla Linnaeus, 1758

Autres

- Le fourmilier géant est doté d'un petit cerveau comparé aux autres mammifères. Celui-ci s'est réduit au cours de son évolution afin de réduire les besoins énergétiques de l'animal (le cerveau étant l'organe le plus gourmand en énergie chez les mammifères).

- Sa température corporelle avoisine les 32 °C, ce qui en fait l'animal ayant la plus basse température corporelle de la classe des mammifères.

- Ses oreilles sont petites et rondes, ses yeux sont petits.

- Son odorat est 40 fois plus développé que celui de l’homme.

Répartition géographique, une espèce vulnérable

Le fourmilier géant est originaire d'Amérique centrale et du Sud. Son aire de répartition connue s'étend du Honduras au nord de l'Argentine, et des restes fossiles ont été trouvés au nord-ouest de Sonora, au Mexique[6](le plus au nord de son aire de répartition). Il est absent de la Cordillère des Andes[3] et a disparu en Uruguay[24]. Il peut également être rencontré au Belize, au Costa Rica et au Guatemala[24]. L'espèce peut être rencontrée dans un certain nombre d'habitats, y compris les forêts tropicales humides ou les zones arbustives xériques[11], fournissant suffisamment de nourritures[25].

L'espèce est classée vulnérable par l'IUCN, en raison du nombre des disparitions régionales[24]. Il est aussi classé à l'Annexe II de la CITES,ce qui limite étroitement le commerce des spécimens de l'animal[26]. Entre 2000 et 2010, la population totale a diminué de 30%[24]. En 1994, quelque 340 fourmiliers géants sont morts à cause de feux de forêt dans le parc national des Emas au Brésil[27]. L'animal est particulièrement vulnérable aux incendies en raison de ses lents mouvements et de son pelage épais.

Les menaces d'origine humaine comprennent les collisions avec les véhicules, les attaques de chiens, et la destruction de l'habitat. Le fourmilier géant est communément chassé en Bolivie, à la fois pour le sport et la subsistance. L'épaisse peau coriace de l'animal est utilisée pour fabriquer du matériel équestre dans le Chaco. Au Venezuela, il est chassé pour ses griffes[25]. Les fourmiliers géants sont tués pour des raisons de sécurité, en raison de leur réputation d'animaux dangereux. Cependant l'espèce reste très répandue. Certaines populations sont stables et l'animal peut se rencontrer dans diverses zones protégées de l'Amazonie et le Cerrado[25]. Il est officiellement protégé dans certaines provinces argentines comme une espèce de patrimoine national[24].

Comportement et écologie

Le tamanoir peut utiliser plusieurs habitats. En effet, une étude de 2007 de l'espèce dans le Pantanal brésilien a démontré que les animaux se nourrissent généralement dans des zones ouvertes et passent le reste du temps dans les zones boisées, peut-être parce que les forêts sont plus chaudes que les prairies en saisons froides et plus fraiches pendant les saisons chaudes[29]. Les fourmiliers géants peuvent être soit diurnes soit nocturnes. Une étude de 2006 dans le Pantanal démontrait qu'ils sont surtout nocturnes : ils sont plus actifs pendant la nuit et tôt le matin, et se retirent quand la température augmente. Les jours les plus froids, ils s'adaptent au temps de manière à se déplacer dans les heures de clarté, et peuvent devenir diurnes[30]. Des fourmiliers géants se déplaçant la nuit ont été observés à Serra da Canastra[31](Parcs nationaux du Brésil). La nocturnité du tamanoir peut être une réponse aux perturbations humaines[32]. Le fourmilier géant se repose généralement dans les broussailles denses, mais peut utiliser les hautes herbes les jours plus frais. Il sculpte ou creuse une cavité peu profonde dans le sol pour se reposer. L'animal dort recroquevillé avec sa queue touffue rabattue sur son corps. La queue sert à la fois à conserver la chaleur du corps et de camouflage. Un tamanoir a été observé dormant avec sa queue déployée, un matin ensoleillé où la température ambiante était de 17 °C ; il est possible qu'il se soit positionné de cette façon de manière à permettre l'absorption par son corps de la chaleur[33].

Les tamanoirs sont de bons nageurs et sont capables de se déplacer dans de larges fleuves[3]. Des comportements de baignade ont été observés[34]. Ils sont également en mesure de grimper et ont été observés escaladant des monticules et des arbres pour se nourrir de termites. Un individu a été observé accroché à une branche avec simplement ses pattes arrière touchant le sol[35].

Espacement des territoires

L'étendue des territoires vitaux des fourmiliers géants varie en taille en fonction de l'emplacement. Au parc national de Serra da Canastra au Brésil (Parcs nationaux du Brésil), les femelles tamanoir ont un domaine vital de l'ordre de 3,67 km2 (910 acres), tandis que les mâles vivent sur des domaines vitaux de 2,74 km2 (680 acres). Dans d'autres parties du Brésil, les fourmiliers peuvent avoir 9 km2 (2 200 acres) de domaine vital. Les fourmiliers originaires du Venezuela ont été observés vivant sur des étendues parfois atteignant les 25 km2 (6200 acres)[31]. Les individus vivent le plus souvent seuls, exception faite des femelles qui allaitent leurs petits ou des mâles courtisant les femelles. Les fourmiliers géants communiquent leur présence et leur condition sexuelle grâce aux sécrétions de leurs glandes anales. Ils annoncent également leur présence aux autres individus et autres espèces de manière générale pour indiquer par exemple leur présence sur un territoire avec le marquage d'arbres par l'urine[36]. Ils semblent être en mesure de reconnaître leurs salives par leurs odeurs[14].

Les femelles semblent être plus tolérantes entre elles que les mâles, ce qui conduit à un plus grand chevauchement des territoires vitaux des femelles. Les mâles sont plus susceptibles et adoptent des comportements égoïstes et territoriaux[31], le plus souvent en encerclant lentement l'autre et en le conduisant à un affrontement[14]. Les tamanoirs se faisant surprendre ou ayant approché indirectement un congénère peuvent adopter un comportement de soumission et "pleurer" émettant des "harrr". Au combat, ils se battent à coups de griffes avec pour but de renverser l'adversaire au sol[3]. Pendant ses combats les fourmiliers peuvent émettre des "rugissements" ou des "soufflets"[31]. Les mâles sont éventuellement territoriaux[14].

Alimentation

.jpg.webp)

Cet animal est un insectivore, se nourrissant principalement de fourmis ou de termites. Dans les régions où ils sont familiers des inondations saisonnières, comme les plaines herbeuses des llanos vénézuéliens, les tamanoirs se nourrissent principalement de fourmis, parce que les termites sont moins disponibles[14]. À l'inverse, les tamanoirs du parc national Emas se nourrissent principalement de termites, disponibles en haute densité sur les prairies[38]. Au Serra da Canastra (Parcs nationaux du Brésil), les fourmiliers géants passent principalement des fourmis pendant la saison des pluies (octobre à mars) aux termites pendant la saison sèche (de mai à septembre)[14].

Les fourmiliers pistent leurs proies à l'odeur[11]. Après avoir trouvé un nid, l'animal "pleure" (verse des larmes "pour humidifier et assouplir" le sol) et creuse au moins légèrement avec ses longues griffes de devant puis insère sa longue langue collante pour recueillir ses proies. Un fourmilier passe en moyenne une seule minute par nid pour s'en nourrir, et peut visiter jusqu'à 200 nids par jour afin de consommer presque 30 000 insectes[16]. Les tamanoirs peuvent être chassés des nids de fourmis ou termites par les attaques mordantes des soldats ou des projections chimiques[16]. Certaines espèces de termites comptent sur leurs monticules fortifiés de protection et de nombreux prédateurs renoncent rapidement après avoir commencé à essayer de creuser[38]. Ces modes de défense empêchent une colonie entière d'être mangée lors de l'attaque d'un fourmilier[14].

D'autres de leurs proies comprennent les larves de coléoptères et les abeilles occidentales qui ont leurs ruches situées dans des termitières. Les fourmiliers peuvent cibler des termitières avec des ruches d'abeilles[14]. En captivité, les fourmiliers sont nourris de mélanges à base de lait, d'œufs, de vers de farine, et de bœuf haché[32]. Pour boire, un fourmilier peut creuser en l'absence de disponibilité d'eau en surface, et créer ainsi des points d'eau pour d'autres animaux[34].

Prédateurs

Les fourmiliers géants sont des proies pour les jaguars et les pumas. Ils fuient généralement le danger en galopant, mais s'ils sont acculés[32], ils opteront pour une posture défensive, se tenant sur leurs pattes arrière et essayant de faire fuir l'attaquant[39]. Les griffes avant du fourmilier géant sont des armes redoutables, capables de tuer un jaguar[40].

Agressif ou sur la défensive

Bien que timide et généralement tenté d'éviter les humains, on rapporte des cas de spécimens de cette espèce ayant blessé des humains qui avaient essayé de les coincer, les avaient trop acculés. Les fourmiliers géants peuvent causer de graves blessures avec leurs griffes avant. Deux chasseurs ont récemment été tués par des fourmiliers géants au Brésil et dans les deux cas, les chasseurs s'agitaient, blessaient et acculaient dans des angles sans échappatoires les animaux, ce qui conduisit sans doute à des attaques qui semblaient être simplement des comportements défensifs[41]. En , un fourmilier du zoo de Florencio Varela a tué une jeune gardienne de 19 ans avec ses griffes avant[42] (il semble que l'animal - prénommé Ramón - avait la réputation d'être agressif[43]).

Reproduction et parentalité

Les fourmiliers géants peuvent s’accoupler tout au long de l’année[14]. Pendant la parade nuptiale, un mâle en rut cherche une femelle en chaleur. Après s’être reniflés, ils se joignent. Les couples mâles et femelles sont connus pour se nourrir ensemble, dans les mêmes nids d'insectes[31]. Lors de l’accouplement, la femelle se met dans la même position et direction que le mâle, ce dernier s’accroupit sur elle. Un couple peut rester ensemble pendant trois jours, et s’accoupler plusieurs fois au cours de cette période[14]. La gestation dure environ 190 jours[31] et se termine par la naissance d'un seul petit[16], qui pèse généralement autour de 1,4 kg (3,1 lb)[40]. Les femelles donnent naissance debout[14].

Les nouveau-nés naissent avec les yeux fermés et commencent à les ouvrir au bout de six jours. La mère porte son petit sur son dos[32]. Les bandes noires et blanches acquises dès la naissance s’alignent avec ceux de la mère et offrent un parfait camouflage[16]. Les jeunes communiquent avec leurs mères grâce à des sifflements aigus et perçants et utilisent leurs langues pendant l’allaitement. Après trois mois, le petit commence à manger des aliments solides et est entièrement sevré à dix mois. La mère nettoie sa progéniture pendant les périodes de repos pouvant durer jusqu'à une heure. Le toilettage est très particulièrement prononcé pendant les trois premiers mois et décline progressivement jusqu’à l’âge de neuf mois, se terminant au dixième mois. Cette baisse de toilettage reflète la diminution des liaisons entre la mère et sa progéniture ; les jeunes tamanoirs devenant généralement indépendants vers neuf ou dix mois[3]. Les tamanoirs sont sexuellement matures entre 2,5 et 4 ans[32].

Dans la culture

Dans la mythologie et le folklore des peuples autochtones du bassin de l'Amazone, le fourmilier géant est dépeint comme un « malin » ou un « arnaqueur » contrecarrant le jaguar, ainsi qu'une touche affective d'humour en raison de son long museau. Dans un conte « Shipib », un fourmilier défie un jaguar à un concours d’apnée sous l'eau. Le jaguar accepte . Une fois leurs corps submergés, le fourmilier a sauté hors de l'eau et a volé la fourrure du jaguar, laissant ce dernier avec la fourrure du tamanoir. Dans un mythe « Yarabara », l'ogre du mal « Ucara » est transformé dans l’intérieur et par le soleil. Ce mythe souligne le caractère presque immobile de la bouche du tamanoir, qui a été considérée comme un fardeau[45]. Les « Kayapos » portent des masques d'animaux divers, y compris de tamanoir, au cours du nommage et de cérémonies d'initiation. Ils croient que les femmes qui ont touché des masques de fourmilier ou que les hommes qui ont trébuché tout en les portants mouraient ou recevaient une sorte de trouble physique[46].

Pendant la colonisation espagnole des Amériques, le fourmilier géant était l'un des nombreux animaux indigènes capturés pour être exposés et exhibés en Europe. Dans un premier temps, les Européens croyaient majoritairement que les spécimens présentés de tamanoirs étaient tous des femelles et qu’ils s’accouplaient avec leur nez, une idée évidemment fausse et corrigée par le naturaliste Félix de Azara[47]. Au XXe siècle, Salvador Dalí a écrit : « imaginons que les fourmiliers géants atteignent des tailles plus grandes que le cheval, possèdent d'énormes férocités, ayant un pouvoir musculaire exceptionnel, ils seraient des animaux terrifiants. » Dalí représentait un fourmilier dans le style de Le Grand Masturbateur. Il a été utilisé comme un ex-libris pour André Breton, qui a comparé les tentations qu’un homme éprouve dans la vie à ce que « la langue du tamanoir doit offrir à la fourmi. »[48]

En 1940 un dessin animé de Max Fleischer « dans les plantes, une colonie de fourmis repoussent un fourmilier crapuleux. » Sortie pendant la Drôle de guerre, le film peut avoir fait allusion à la ligne Maginot de la France[49]. Un tamanoir est aussi un personnage récurrent dans la bande dessinée BC. Ce personnage était l'inspiration de Pierre le fourmilier la mascotte de l’équipe de Irvine, d’une Université de Californie[50]. Le dessin animé très court Happy Tree Friends dispose d’un fourmilier nommé « Sniffles ». Dans la mini-série de Stephen King Kingdom Hospital, le caractériel « Antubis » apparaît sous la forme d'une créature ressemblant à un fourmilier, avec des dents acérées[51].

Galerie

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Giant anteater » (voir la liste des auteurs).

- « Mammal Species of the World - Browse : Myrmecophaga », sur bucknell.edu (consulté le ).

- Myrmecophaga tridactyla sur le site de l'INPN, consulté le .

- Smith, P., « Giant Anteater Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 », Fauna Paraguay.com, (consulté le )

- Gardner, A. L., Mammals of South America : Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats, University of Chicago Press, (ISBN 978-0-226-28240-4 et 0-226-28240-6, OCLC 124031828, lire en ligne), p. 168–75.

- Delsuc, F.; Vizcaíno, S. F.; Douzery E. J. P., « Influence of Tertiary paleoenvironnemental changes on the diversification of South American mammals: a relaxed molecular clock study within xenarthrans », BMC Evolutionary Biology, vol. 4, , p. 11 (DOI 10.1186/1471-2148-4-11)

- Shaw C. A.; McDonald, H. G., « First Record of Giant Anteater (Xenarthra, Myrmecophagidae) in North America », Science, AAAS, vol. 236, no 4798, , p. 186–188 (PMID 17789783, DOI 10.1126/science.236.4798.186, JSTOR 1698387)

- (en) McDonald, H. G.; Vizcaíno, S. F.; Bargo, M. S. et Vizcaíno, S. F; Loughry, W. J. (dir.), The Biology of the Xenarthra, Gainesville, University Press of Florida, , 370 p. (ISBN 978-0-8130-3165-1, OCLC 741613153), « Skeletal anatomy and fossil history of the Vermilingua », p. 64–72.

- (en) McDonald, H. G.; Vizcaíno, S. F.; Bargo, M. S. (Skeletal anatomy and fossil history of the Vermilingua), The Biology of the Xenarthra, Gainesville, Vizcaíno, S. F; Loughry, W. J., , 370 p. (ISBN 978-0-8130-3165-1, OCLC 741613153), p. 64–72

- Gaudin, T. J.; Branham, D. G., « The phylogeny of the Myrmecophagidae (Mammalia, Xenarthra, Vermilingua) and the relationship of Eurotamandua to the Vermilingua », Journal of Mammalian Evolution, vol. 5, no 3, , p. 237–65 (DOI 10.1023/A:1020512529767)

- Hirschfeld, S. E., « A New Fossil Anteater (Edentata, Mammalia) from Colombia, S. A. and Evolution of the Vermilingua », Evolution, vol. 50, no 3, , p. 419–32 (JSTOR 1303522)

- Eisenberg, J. F.; Redford, K. H., Mammals of the Neotropics : The Central Neotropics : Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, University of Chicago Press, (ISBN 0-226-19542-2, OCLC 493329394, lire en ligne), p. 92–93.

- Naples, V. et MacDonald, D (dir.), The Encyclopedia of Mammals, Oxford University Press, , 2e éd. (ISBN 0-7607-1969-1), « Anteaters », p. 788–91.

- Naples, V. L., « Morphology, evolution and function of feeding in the giant anteater (Myrmecophaga tridactyla) », Journal of Zoology, vol. 249, no 1, , p. 19–41 (DOI 10.1111/j.1469-7998.1999.tb01057.x)

- (en) Rodrigues, F. H. G.; Medri, Í. M.; Miranda Mourão, G. de; Camilo-Alves, C. de S. e; Mourão, G, The Biology of the Xenarthra, Gainesville, Vizcaíno, S. F; Loughry, W. J, , 370 p. (ISBN 978-0-8130-3165-1, OCLC 741613153), « Anteater behavior and ecology », p. 257–68.

- Caro, T., L Vanuytsel, W Van Den Bogaert et E Van Der Schueren, « Contrasting coloration in terrestrial mammals », Philosophical Transactions of the Royal Society B, vol. 364, no 1516, , p. 537–48 (PMID 18990666, PMCID 2674080, DOI 10.1098/rstb.2008.0221)

- Hutchins, M.; Kleiman, D. G; Geist, V.; McDade, M. С. (dir.) et Naugher, K. B. (Anteaters (Myrmecophagidae)), Grzimek's Animal Life Encyclopedia, vol. 13, Gale, , 2e éd. (ISBN 0-7876-7750-7), p. 171–79.

- Orr C. M., « Knuckle-walking anteater: a convergence test of adaptation for purported knuckle-walking features of African Hominidae », American Journal of Physical Anthropology, vol. 128, no 3, , p. 639–58 (PMID 15861420, DOI 10.1002/ajpa.20192)

- Hall, B. K., Fins Into Limbs : Evolution, Development, And Transformation, University of Chicago Press, , 459 p. (ISBN 978-0-226-31337-5 et 0-226-31337-9), p. 304.

- B. G. Lovegrove, « The Zoogeography of Mammalian Basal Metabolic Rate », The American Naturalist, The University of Chicago Press, vol. 156, no 2, , p. 201–219; see 214–215 (PMID 10856202, DOI 10.1086/303383, JSTOR 3079219)

- Endo, H. et al., Nobuharu Niizawa, Teruyuki Komiya, Shinichiro Kawada, Junpei Kimura, Takuya Itou, Hiroshi Koie et Takeo Sakai, « Three-Dimensional CT Examination of the Mastication System in the Giant Anteater », Zoological Science, vol. 24, no 10, , p. 1005–11 (PMID 18088164, DOI 10.2108/zsj.24.1005, lire en ligne)

- (en) Feldhamer, G. A. et al., Mammalogy : Adaptation, Diversity, Ecology, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 643 p. (ISBN 978-0-8018-8695-9 et 0-8018-8695-3, lire en ligne), p. 121.

- Mammal Species of the World (version 3, 2005), consulté le 19 avr. 2010

- « Giant Anteater », sur eol.org (consulté le ).

- Alessandra Bertassoni (Universidade de São Paulo), « The IUCN Red List of Threatened Species », sur IUCN Red List of Threatened Species, (consulté le ).

- (en) Aguiar, J. M. et Fonseca, G. A. B. (avec la collaboration du Conservation status of the Xenarthra), The Biology of the Xenarthra, Gainesville, Vizcaíno, S. F; Loughry, W. J., , 370 p. (ISBN 978-0-8130-3165-1, OCLC 741613153), p. 219–22.

- « CITES species database: Myrmecophaga tridactyla », Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (consulté le )

- Silveira, L. et al., Anah Tereza De Almeida Jacomo, Jose Alexandre F. Diniz Filho et Flavio Henrique G. Rodrigues, « Impact of wildfires on the megafauna of Emas National Park, central Brazil », Oryx, vol. 33, no 2, , p. 108–14 (DOI 10.1046/j.1365-3008.1999.00039.x)

- (pt) « Zoológico Municipal Quinzinho de Barros », sur sorocaba.sp.gov.br (consulté le ).

- Mourão, G.; Medri, Í. M., « Activity of a specialized insectivorous mammal (Myrmecophaga tridactyla) in the Pantanal of Brazil », Journal of Zoology, vol. 271, no 2, , p. 187–92 (DOI 10.1111/j.1469-7998.2006.00198.x)

- Camilo-Alves, C. de S. e. P.; Miranda Mourão, G. de, « Responses of a Specialized Insectivorous Mammal (Myrmecophaga tridactyla) to Variation in Ambient Temperature », Biotropica, vol. 38, no 1, , p. 52–56 (DOI 10.1111/j.1744-7429.2006.00106.x)

- Shaw, J. H.; Machado-Neto, J.; Carter, T. J., « Behavior of Free-Living Giant Anteaters (Myrmecophaga tridactyla) », Biotropica, vol. 19, no 9, , p. 255–59 (DOI 10.2307/2388344, JSTOR 2388344)

- Nowak, R. M., Walker's Mammals of the World, Volume 1, Johns Hopkins University Press, (ISBN 0-8018-5789-9), p. 155–56.

- Medri, Í. M.; Mourão, G., « A brief note on the sleeping habits of the giant anteater – Myrmecophaga tridactyla Linnaeus (Xenarthra, Myrmecophagidae) », Revista Brasileira de Zoologia, vol. 22, no 4, , p. 1213–15 (DOI 10.1590/S0101-81752005000400061)

- L. H. Emmons, Roly Peña Flores, Sixto Angulo Alpirre et Matthew J. Swarner, « Bathing Behavior of Giant Anteaters (Myrmecophaga tridactyla) », Edentata, vol. 6, , p. 41–43 (DOI 10.1896/1413-4411.6.1.41, lire en ligne)

- Young, R. J.; Coelho, C. M.; Wieloch, D. R., « A note on the climbing abilities of giant anteaters, Myrmecophaga tridactyla (Xenarthra , Myrmecophagidae) », Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, vol. 15, no 15, , p. 41–46 (lire en ligne)

- Braga, F. G.; Santos, R. E. F,; Batista, A. C., « Marking behavior of the giant anteater Myrmecophaga tridactyla (Mammalia: Myrmecophagidae) in Southern Brazil », Sociedade Brasileira de Zoologia, vol. 27, no 1, , p. 7–12 (DOI 10.1590/s1984-46702010000100002, lire en ligne)

- (en) « Giant Anteater », sur Brevard Zoo (consulté le ).

- Redford, K. H., « Feeding and food preference in captive and wild Giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) », Journal of Zoology, vol. 205, no 4, , p. 559–72 (DOI 10.1111/j.1469-7998.1985.tb03544.x)

- Vaughan, T. A.; Ryan, J. M.; Czaplewski, N. J., Mammalogy, Jones & Bartlett Learning, , 750 p. (ISBN 978-0-7637-6299-5, lire en ligne), p. 155–56.

- « Mammals: Giant Anteater », San Diego Zoo Animal Bytes, San Diego Zoo (consulté le )

- « Giant anteaters kill two hunters in Brazil », sur yahoo.com, Yahoo News, (consulté le ).

- « Argentine zookeeper dies after anteater attack », Reuters, (lire en ligne, consulté le )

- La bióloga señaló que Ramón era un animal peligroso - Sebastián Lalaurette, « Murió la joven atacada por un oso hormiguero », La Nacion.com, (consulté le )

- http://animals.sandiegozoo.org/animals/giant-anteater

- (en) Roe, P. G., The Cosmic Zygote : Cosmology in the Amazon Basin, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, , 384 p. (ISBN 0-8135-0896-7), p. 189–91.

- (en) Mascia-Lees, F. E, A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment, Londres, John Wiley & Sons, , 529 p. (ISBN 978-1-4051-8949-1, 1-4051-8949-5 et 1-4051-8949-5, lire en ligne).

- Cowie, H, « Sloth bones and anteater tongues: Collecting American nature in the Hispanic world (1750–1808) », Atlantic Studies, vol. 8, no 1, , p. 5–27 (DOI 10.1080/14788810.2011.540864)

- (en) Fanés, F. (trad. de l'espagnol), Salvador Dali : The Construction of the Image, 1925–1930, New Haven (Conn.), Yale University Press, , 239 p. (ISBN 978-0-300-09179-3, lire en ligne), p. 132.

- Shull, M. S.; Wilt, D. E., Doing Their Bit : Wartime American Animated Short Films, 1939–1945, McFarland, (ISBN 0-7864-1555-X), p. 98.

- « The Anteater Mascot », Anteater Chronicles: The UC Irvine Story (consulté le )

- (en) Browning, M., Stephen King on the Small Screen, Bristol/Chicago, Ill., Intellect Books, , 190 p. (ISBN 978-1-84150-412-4, lire en ligne), p. 122.

Références taxinomiques

Genre Myrmecophaga

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Myrmecophaga Linnaeus, 1758

- (en) Référence Catalogue of Life : Myrmecophaga Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Myrmecophaga Linnaeus 1758

- (en) Référence Animal Diversity Web : Myrmecophaga

- (en) Référence NCBI : Myrmecophaga (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : taxon Myrmecophaga (consulté le )

- (fr+en) Référence CITES : genre Myrmecophaga (sur le site de l’UNEP-WCMC)

- (en) Référence CITES : espèce Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : - Myrmecophaga Linnaeus, 1758

Espèce Myrmecophaga tridactyla

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

- (en) Référence Brainmuseum : Myrmecophaga tridactyla

- (en) Référence Catalogue of Life : Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Myrmecophaga tridactyla Linnaeus 1758

- (en) Référence Animal Diversity Web : Myrmecophaga tridactyla

- (en) Référence NCBI : Myrmecophaga tridactyla (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Myrmecophaga tridactyla (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Myrmecophaga tridactyla (sur le site du ministère français de l'Écologie)

- (fr+en) Référence ITIS : Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

liens externes

- Tamanoir en Ligne - The Online Anteater: informations, images, faits amusants et autres sur fourmilier géant

- ARKive – images and movies of the giant anteater.

- Tamanoir, Paresseux & Tatou group spécialisé – Fourmilier géant

- Youtube, Tamanoir du Parc Zoologique de Paris - Vidéos sur les spécimens présents dans le Parc

- National géographique - Mymecophaga tridactyla