Urine

L’urine est l'un des liquides biologiques produits par les animaux, incluant les humains. Elle constitue la plus grande part des déchets liquides du métabolisme de l'organisme des vertébrés.

L'urine est sécrétée par les reins par filtration du sang, puis par sécrétion et récupération de certaines molécules de l'urine « primitive » pour former l'« urine définitive ». Cette dernière est expulsée hors du corps par le système urinaire. L'élimination d'urine par la vidange de la vessie est appelé miction. Contrairement à ce qui a longtemps été admis, l'urine n'est pas totalement stérile, et dispose d'un microbiote assurant une fonction régulatrice.

De nombreux produits chimiques inhalés ou ingérés ou intégrés par passage cutané dans l'organisme peuvent être ensuite détectés par analyse d'urine, sous forme de molécule mère et/ou de métabolites, de même que certaines molécules indicatrices d'un état pathologique (albumine par exemple).

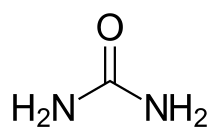

Le composant principal de l'urine est l'eau, avec l'urée en principal déchet azoté. Dans une autre mesure, un autre déchet très important de notre métabolisme, la créatinine, est dosé, à la fois dans le sang et dans l'urine, afin d'évaluer la fonction rénale chez l'être humain. Bien au-delà du taux d'urée, c'est essentiellement la clairance de la créatinine qui déterminera si un individu présente ou non une insuffisance rénale, et permettra d'en quantifier la sévérité.

Production

Le sang artériel qui pénètre les reins par l'artère rénale passe par l'artère interlobulaire, l'artériole afférente pour finir par rejoindre l'unité élémentaire de la machinerie rénale : le glomérule, situé à l'intérieur du néphron.

Un rein contient environ un million de néphrons. Chaque jour, les reins filtrent environ 180 litres de sang et produisent en moyenne 1 500 mL d'urine définitive. Dans le glomérule rénal, le sang est filtré par un phénomène osmotique : il se décharge en eau et en substances minérales et biologiques. Cette urine primaire chemine dans un système de tubules (tubule contourné proximal, anse de Henle, tubule contourné distal) où elle est successivement enrichie en divers composés et débarrassée de certaines autres substances récupérées par l'organisme (eau, glucose, sels minéraux en particulier).

Les phénomènes d'excrétion et de réabsorption sont régulés par plusieurs hormones, dont l'hormone antidiurétique (ADH pour l'abréviation), le cortisol et la rénine-angiotensine (qui fait partie du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). L'urine qui circule dans tous les tubes contournés distaux est collectée au niveau des tubes de Bellini, puis elle rejoint les calices rénaux et les uretères. Là, elle rejoint la vessie par jets (il y a une valve anti-reflux entre l'uretère et la vessie). Lorsque le contenu vésical (contenu de la vessie) dépasse un certain seuil, l'envie d'uriner est transmise au cerveau, afin de vider la vessie par la miction.

Chez l'homme, la production d'urine en excès (plus de 1,5 litre par jour) est appelée polyurie, qui peut être due à des anomalies de la fonction rénale, à un diabète, ou à un désordre psychiatrique entraînant un excès d'absorption de liquides, appelé potomanie. Cela peut également être dû à une absence de régulation de la sécrétion de l'ADH (hormone anti-diurétique).

À moins de 100 mL par jour, on parle d'anurie. Entre 100 et 500 mL par jour, il s'agit d'oligurie. L'anurie, comme l'insuffisance rénale, représentent un risque d'accumulation de composés toxiques dans l'organisme, et nécessitent donc une prise en charge médicale spécifique, à la fois pour leur traitement propre, mais également concernant l'adaptation des doses des médicaments pour des pathologies associées. La pollakiurie se réfère à de fréquentes, mais courtes mictions.

La parurésie, ou syndrome de la « vessie timide », est une phobie consistant pour un individu en l'impossibilité ou une grande difficulté d'uriner en présence d'autres personnes.

L'urine humaine est habituellement jaunâtre (jaune).

Sur l'ensemble du globe, les hommes éliminent plus de 10 milliards de litres d'urine par jour[1].

En moyenne et selon le poids, un homme produit 1,5 à 2 litres d'urine par jour, un chien 0,5 à 3 litres, un cochon 1,5 à 8 litres, un cheval 5 à 15 litres, un bœuf 10 à 25 litres et un éléphant 40 à 80[2].

En une vie, un homme élimine environ 40 000 litres d'urine, soit l'équivalent d'un gros camion citerne ou d'une piscine[3].

Description

Composition

L'urine contient plus de 3 000 composants chimiques[4] - [5] :

Certaines maladies modifient la composition de l'urine, tel le sucre chez un diabétique.

- eau : 95 % (voire un peu plus en cas de potomanie) ;

- composés organiques (environ 2 % du total) :

- urée : 2 % (produit terminal du catabolisme des protéines),

- créatinine : 0,1 % (produit terminal du catabolisme de la créatine musculaire),

- acide urique : 0,03 % (produit terminal du catabolisme des acides nucléiques : ADN, ARN),

- acide hippurique,

- urobilirubine,

- éventuellement des toxiques à élimination rénale ou des médicaments, le plus souvent sous forme de catabolites inactifs, ce qui est généralement le cas pour la plupart des médicaments à destinée humaine. Cependant, certains de ceux-ci font exception, par exemple dans le cas de médicaments spécialement étudiés à rester actifs dans les urines pour le traitement des infections urinaires, comme l'ofloxacine ou le monuril. Certains autres médicaments, comme la metformine - un médicament contre le diabète de type II (le type de diabète du sujet âgé, qui ne nécessite pas d'insuline en début de traitement) - sont éliminés dans les urines sous forme pratiquement inchangée, de même que certains médicaments à action hormonale présents dans des pilules contraceptives, ou d'autres médicaments anti-testostérone ou anti-androgènes prescrits contre le cancer de la prostate[6],

- des produits dopants, utilisés par les sportifs, ou des drogues comme le cannabis (dont son principal produit actif, le tétrahydrocannabinol, reste présent dans l'organisme et décelable dans les urines pendant environ 3 semaines après la dernière prise), l'héroïne, la cocaïne, ou les drogues de la famille de l'ecstasy subissent les mêmes voies d'élimination que les autres composés inhabituels de l'organisme et peuvent donc être détectés dans les urines, même de nombreux jours après leur prise (même ponctuelle) ;

- minéraux : les pourcentages sont des moyennes et peuvent varier selon l'alimentation et d'éventuelles variations physiologiques. Ces moyennes sont basées sur des pools de personnes sans traitement anti-hypertenseur, avec une alimentation normale conforme aux recommandations sanitaires basiques. Sont exclus les cas atteints de potomanie ou d'un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) — des troubles pathologiques où les urines sont extrêmement « diluées » et claires. Par ailleurs, l'élimination d'ions carbonates dans les urines dépend de l'équilibre acido-basique de l'individu (donc en partie de sa fonction respiratoire) et de l'élimination d'ions ammonium NH4+ ;

Longtemps l'urine a été dite « stérile », sauf en cas d'infection urinaire. Cette stérilité de l'urine n'est que « relative » (seuils leucocytes < 10 000/ml et germes< 1 000/ml avant de déclarer l'état d'infection urinaire[7]). Cette idée de stérilité a été remise en question au cours des années 2010[8] - [9], avec la découverte d'une très faible population de bactéries baptisée microbiote urinaire, susceptible d'assurer un effet protecteur[10], sa dysbiose pouvant expliquer certains des symptômes du bas appareil urinaire[11].

Composants anormaux de l'urine

- Hémoglobine (on parle d'hémoglobinurie)

- Hématies (on parle d'hématurie)

- Protéines (on parle de protéinurie)

- Glucose (on parle de glycosurie)

- Albumine (on parle d'albuminurie)

- Porphyrine (on parle de porphyrinurie)

- Air (on parle de pneumaturie)

- Corps cétoniques présents en cas d'effort physique important, ou lors d'un diabète

- Un dérivé de la phénylalanine, en cas de phénylcétonurie

Il n'existe une glycosurie habituellement que lorsque la glycémie est supérieure à 1,8 g/l (en dessous de ce seuil, les reins réabsorbent tout le glucose éliminé dans l'urine primaire).

Il peut aussi y avoir présence de « cylindres »[12] dans l'urine. Ces derniers peuvent être hyalins (majorité des cas), granuleux, cireux, leucocytaire et érythrocytaire. Leur présence indique au médecin qu'il y a fort probablement un problème au niveau rénal. Ils sont formés lorsque des débris — protéine, globule rouge, globule blanc, etc. — obstruent les tubules collecteurs des reins, formant un bouchon, qui finiront par décoller du tubule et se retrouveront dans l'urine. Leur présence est toujours significative et doit être prise au sérieux.

Une fois éliminée de l'organisme, l'urine peut acquérir une forte odeur due à l'action bactérienne, principalement lors de la décomposition de l'urée, une composante majeure de l'urine, en ammoniac et en nitrite.

Sur l'ensemble des mictions de la journée, l'urine humaine a un pH qui varie entre 4,6 et 7,8[13] en fonction du régime alimentaire et des périodes de jeûne, même s'il est le plus souvent plutôt acide (inférieur à 7). Des systèmes tampon ont une activité de neutralisation afin d'éliminer les substances potentiellement cristallisables qui pourraient donner des calculs par exemple. Chez les personnes présentant une hyperuricosurie, l'acidification des urines peut provoquer la formation de calculs dans les reins, les urètres ou la vessie (l'acide urique étant moins soluble à pH bas).

Traces

- Substances non organiques dans l’urine : bicarbonate, chlorure, phosphore, soufre, bromure, fluorure, iodure, rhodanide thiocyanate, potassium, natron, calcium, magnésium, fer, cuivre, zinc, cobalt, sélénium, arséniure, plomb, mercure.

- Substances azotées dans l’urine : azote, urée, créatine, créatinine, guanidine, choline, carnitine, pipéridine, spermidine, tryptamine, Acide δ-aminolévulinique, bilirubine, etc.

- Acides aminés dans l’urine : alanine, carnosine, glycine, histidine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, sérine, tyrosine, valine, hydroxyproline, galactosylhydroxylyzine, xylosylsérine, etc.

- Protéines dans l’urine : albumine, haptoglobine, transferrine, immunoglobulines IgG, IgA, IgM, etc.

- Enzymes dans l’urine : lactadehydrogénase, gamma-glutamyl-transférase, alpha amylase, uropepsinogène, lysozyme, beta-N-acétylglucosaminidase, urokinase, protéase, etc.

- glucides dans l’urine : arabinose, xyloséribose, fucose, rhamnose, kétopentose, glucose, galactose, mannose, fructose, lactose, saccharose, fucosylglucose, raffinose, etc.

- Substances dépourvues d’azote dans l’urine : large assortiment d’acides organiques.

- Vitamines dans l’urine : Thiamine, riboflavine, (vitamine B2), vitamine B6 (sous la forme d'acide 4-pyridoxique), acide nicotinique, vitamine B12, bioptérine, acide ascorbique (vitamine C), etc.

- Hormones dans l’urine : gonadotropine, corticotropine, prolactine, hormones lactogènes, ocytocine, vasopressine, thyroxine, sérotonine, catécholamines (adrénaline, noradrénaline, dopamine), insuline, érythropoïétine, corticostéroïdes (aldostérone, corticostérone, cortisone), testostérone, progestérone, œstrogène, etc.

- Agglutinines et précipitines : action neutralisante sur le virus de la poliomyélite et autres virus.

- Antinéoplaston : empêche sélectivement le développement des cellules cancéreuses sans affecter celui des cellules saines

- Allantoïne : substance azotée cristalline qui favorise la cicatrisation, provenant de l’oxydation de l’acide urique. Elle entre dans la fabrication de nombreuses crèmes pour la peau.

- DHEA (déhydroépiandrostérone) : stéroïde sécrété par les glandes surrénales, présent en grande quantité dans l’urine masculine. Elle prévient l’obésité, prolonge la durée de vie des animaux et constitue un traitement possible contre l’anémie, le diabète et le cancer du sein. La DHEA stimule le développement de la moelle osseuse et accroît sa production de globules rouges, de monocytes, de macrophages et de lymphocytes. Un faible niveau de DHEA semble être associé au vieillissement.

- Antisécrétoires gastriques : préviennent l’apparition et le développement de l’ulcère de l’estomac.

- Acide glycuronique : produit par le foie, les reins et les intestins, il a une importante fonction sécrétoire.

- Hémagglutinine (H11) : inhibe la croissance des cellules cancéreuses et réduit les tumeurs existantes sans perturber le processus de rétablissement.

- HUD (« Human’s Urine Derivative ») : témoigne de remarquables propriétés anticancéreuses.

- Interleukine-1 : influe de façon positive sur les cellules auxiliaires et les substances inhibitrices. Peut signaler à l’hypothalamus de déclencher la fièvre.

- Triméthyl-glyoxal : détruit les cellules cancéreuses.

- Prostaglandine : une substance hormonale qui dilate les vaisseaux sanguins, fait baisser la pression artérielle, détend les parois musculaires des bronches, stimule les contractions en cours de labeur et a de nombreuses fonctions métaboliques.

- Protéoglobulines : protéines plasmatiques contenant des anticorps contre certains allergènes, elles sont identiques aux protéines des immunoglobulines du sérum sanguin.

- Protéoses peptones) : produits immunologiques actifs des réactions allergiques.

Couleur

L'urine d'un individu en bonne santé est de couleur jaune ambrée. Elle se clarifie en fonction de son hydratation (une bonne hydratation entraîne une clarification de l'urine), laquelle varie au cours de la journée et en fonction des activités.

Diverses substances peuvent colorer l'urine. Elles sont contenues dans certains aliments et colorants alimentaires. Ces substances sont notamment :

- pour le bleu : bleu de méthylène, bleu brillant (notamment présent dans le Curaçao) ;

- pour le rouge : betterave, rhubarbe, rouge cochenille.

Des urines incolores (100 % transparentes) doivent alerter car elles accompagnent ou annoncent souvent un problème physiologique plus profond (ex. : diabètes sucré ou insipide, kystes ou hyperplasie surrénalienne, etc.).

L'urine peut prendre la couleur verte dans certains cas, le plus courant étant l'intoxication médicamenteuse. Un tel cas est rapporté en 2020 au Portugal chez un patient ayant tenté de mettre fin à ses jours par surdosage de flupirtine, un antalgique. D'autres cas connus avaient pour cause l'amitriptyline, la cimétidine ou le propofol. C'est d'ailleurs ce dernier, un anesthésique administré par injection intraveineuse, qui est à l'origine de la majorité des cas recensés dans la littérature médicale. Dans d'autres cas, la verdoglobinurie (nom médical du phénomène) peut être provoquée par l'absorption de colorant comme le bleu de méthylène ou par infection par la bactérie Pseudomonas aeruginosa qui libère des pyoverdines dans l'organisme. La coloration verte de l'urine n'est pas toxique et n'affecte pas les reins[14].

Odeur

Initialement inodore, l’urine dégage rapidement une odeur d’ammoniaque quand elle s'oxyde et fermente, à la suite de l'action de bactéries aérobies et/ou anaérobies. Les microbes qu'elle contient alors rendent ce liquide vecteur potentiel de maladies : l'idée selon laquelle l’urine aurait des propriétés antiseptiques doit donc être rejetée avec vigueur.

Si l'odeur caractéristique d'ammoniaque apparaît dès l'émission d'urine, elle est l'un des signes d'une infection urinaire.

L'odeur de l'urine peut être forte après la consommation de certains aliments. Ainsi, manger des asperges est connu pour produire une forte odeur d'urine chez l'humain. Cela est dû à la présence dans l'urine de plusieurs composés organiques volatils soufrés[15], probablement dérivés de l'acide asparagusique contenu dans l'asperge[16]. Cette mauvaise odeur d'urine après l'absorption d'asperges n'est pas une conséquence universelle contrairement à ce que l'on croyait jusqu'à récemment[17]. Certaines personnes ne produisent pas les molécules odorantes et d'autres ne sont pas capables de les sentir[18].

Une odeur d'urine sucrée pourrait également être un signe de diabète[19]. Si l'odeur de l'urine est cétonique (une odeur légère de nettoyeur à vernis à ongle (acétone), de pommes vertes (mais ce sera surtout caractéristique avec l'odeur de l'haleine), il peut s'agir d'une acidocétose qui est une urgence médicale. Il ne faut pas attendre pour consulter rapidement un médecin.

Fonctions de l'appareil urinaire

L'une de ses principales fonctions est d'éliminer une partie des déchets de l'organisme, l'autre partie étant éliminée par le foie dans la bile, puis par les selles, et une autre partie, plus modeste l'est via la transpiration et l'expiration.

Le foie et les reins ont donc un rôle complémentaire, ces deux systèmes étant d'ailleurs fonctionnellement liés. Ainsi, c'est le foie qui transforme l'ammoniaque en urée, qui sera éliminée par les reins. C'est également le foie qui permet la transformation de très nombreux composés toxiques ou étrangers à l'organisme en composés plus solubles dans l'eau et par la suite éliminés dans la bile ou par les urines.

L'autre fonction primordiale des reins est de maintenir à peu près constants le pH et les concentrations du sang en certains ions (comme le sodium, le potassium, le chlore et les bicarbonates), afin que les cellules de l'organisme fonctionnent de manière optimale.

- Épuration des déchets du métabolisme cellulaire (ammoniaque, acide urique…).

- Épuration des toxiques à élimination rénale.

- Maintien de la volémie plasmatique et donc de la pression artérielle.

- Maintien de l'équilibre électrolytique (concentration du sang en sodium, potassium, chlore et bicarbonates, notamment).

- Maintien du pH physiologique sanguin, par élimination rénale due, soit à un excès d'ions acides (cas le plus fréquent), soit à un excès d'ions basiques. Les reins participent ainsi à l'équilibre acido-basique du sang. Les reins, comme les poumons, participent au maintien du tampon acido-basique sanguin, par élimination des déchets dans l'air (dioxyde de carbone) ou dans les urines.

- L'acidose (pH sanguin < 7,38) est prévenue par élimination d'ions ammonium NH4+,

- L'alcalose (pH sanguin > 7,42) est prévenue par l'élimination de bicarbonates HCO3−.

- Blocage de la fuite de glucose et d'acides aminés (les « briques » des protéines) dans l'urine terminale. Les reins réussissent à empêcher cette fuite de glucose tant que la concentration sanguine de celui-ci est inférieure à 1,8 g/l.

L'appareil respiratoire régule aussi le pH du sang, en éliminant le dioxyde de carbone du réseau sanguin.

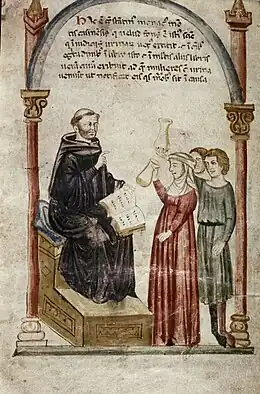

Analyse

Bon nombre de médecins dans l'histoire ont eu recours à l'uroscopie, inspection et examen de l'urine de leurs patients. Hippocrate décrivait déjà l'examen d'urine, mirant et observant la situation des dépôts urinaires dans un récipient spécial, la matula, mais il préférait tâter le pouls, unique intervention de diagnostic manuel direct[20].

La pratique de l'uroscopie en tant qu'examen visuel disparaît au XVIIIe siècle avec l'avènement de la chimie mais persiste l'usage de la « roue des urines » (à l'origine nuancier d'une vingtaine de couleurs des urines aux teintes différentes selon l'état de santé suivant la théorie des humeurs, l'urine étant non seulement mirée, mais aussi sentie, touchée et goûtée) au XIXe siècle, cette roue étant alors employée pour détailler les différentes saveurs d'urine[21].

La couleur et le volume d'urine peuvent être des indicateurs fiables du niveau d'hydratation. Une urine claire et abondante est généralement le signe d'une hydratation adéquate, alors qu'une coloration foncée des urines est un signe de déshydratation. Toutefois, en cas de consommation d'alcool, de caféine, ou d'autres diurétiques, ou en cas d'un diabète non ou mal soigné, l'urine peut être claire et abondante chez une personne néanmoins déshydratée.

De nos jours, l'examen cytobactériologique des urines (ECBU) est un examen médical de routine permettant de détecter d'éventuelles infections. Lorsqu'un médecin suspecte une infection urinaire (cystite, prostatite, ou pyélonéphrite), l'examen cytobactériologique des urines, éventuellement couplée à une prise de sang (pour hémoculture), retrouvera le germe responsable, ce qui orientera le traitement.

La plupart des laboratoires modernes utilisent des tests colorimétriques présentés sous la forme de petite bandelette (la bandelette contenant tous les tests) afin de dépister un problème urinaire. Les tests recherchent souvent les composants anormaux de l'urine (voir plus haut) comme l'hémoglobine ou le glucose. Elles sont un moyen facile, efficace et peu coûteux de dépistage des maladies rénales ou systémiques. La plupart du temps, elle sera suivie si nécessaire par un examen microscopique de l'urine afin de déterminer s'il y a présence de mucus, cristaux (et si oui, lesquels) cylindre, cellule rénale, globule rouge, levure ou bactérie.

Utilisation

Usages traditionnels

- Comme antiseptique, les Aztèques (parmi de nombreux peuples) utilisaient l'urine pour nettoyer les plaies et prévenir l'infection.

- Comme fertilisant agricole, notamment au XIXe siècle par l'utilisation des urines récoltées sur la ville de Paris, méthode supprimée avec l'arrivée du tout-à-l’égout et des engrais chimiques[22].

- L'urine a été utilisée dans l'industrie textile pour le dégraissage (traitement de la laine) ; elle était systématiquement recueillie dans certaines localités drapières comme Reims ou Abbeville pour le besoin du traitement des fibres lainières[23]. L'utilisation de l'urine pour nettoyer la laine a persisté après l'introduction du savon pour le traitement du coton et du lin, à la fois en raison de son abondance et de la perpétuation de la tradition[24].

- L'urine a aussi été abondamment employée pour le traitement des schistes pyriteux avant que l'ammoniac le remplace après 1820 : ainsi, 200 tonnes d'urine sont utilisées chaque année à cette fin dans le Yorkshire au XVIIIe siècle[25].

- De l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle en Europe, on lavait le linge en utilisant de la vieille urine comme lessive en raison de sa forte teneur en ammoniac[24].

- Pour décolorer les cheveux, à la Renaissance, avec de l’urine de cheval[26].

- Certaines personnes boivent leur propre urine, particulièrement celle du matin, plus concentrée, car elle est considérée par certains thérapeutes comme bienfaitrice. Cela s'appelle l'urinothérapie ou « faire amaroli », pratique qui vient d'Inde.

- Comme révélateur de santé, l'urine trouble est le signe de problèmes rénal ou de la vessie, selon son odeur et sa couleur elle révèle une cystite, ou test de grossesse[26].

- Une forme d'excitation sexuelle lors d'un rapport sexuel, est l'ondinisme.

Source d'énergie

L'urine peut aussi être utilisée comme source d'énergie.

- Les calories qu'elle contient peuvent être récupérées via une pompe à chaleur, avec les eaux usées dans les égouts.

- L'urine peut aussi être valorisée énergétiquement via l'hydrogène qu'elle contient. Ceci peut se faire de deux manières :

- via des piles à combustible microbiennes[27] ;

- via de l'hydrogène directement extrait par hydrolyse (opération facilitée par la présence naturelle de sels dans l'urine). De jeunes Nigérianes avaient déjà prototypé un générateur[28], et en 2013 des chercheurs anglais avaient alimenté un smartphone grâce à une pile à combustible microbienne[28]. L’idée de G. Luna-Sandoval, soutenu par l'Agence spatiale mexicaine, a abouti à un prototype rustique de cuve en matière plastique équipée d'électrodes en platine où l'urine est stockée et transformée[29] - [30] - [31] - [32]. Comme pour d'autres sources d'hydrogène biogénique, le bilan énergétique est positif si l'électrolyse est elle-même alimentée par une source renouvelable, photovoltaïque par exemple.

Contenu énergétique : 13 à 21 ml d'urine permettraient ainsi de produire assez d'eau chaude pour une douche de 15 minutes ; 70 à 130 ml de cuire des haricots en cocotte-minute durant une heure[28]. 1.400 ml/jour/personne en moyenne soit plus de 10 milliards de litres pour l’humanité. Des toilettes améliorées, dotées d’une tuyauterie séparée, ou l’utilisation des urinoirs. Un procédé de séparation électrolytique a été récemment breveté et pourrait intéresser les éleveurs (jusqu'à 8 litres/jour pour un cochon, et 10 à 25 l/j pour un bœuf)[28]. Ce pourrait aussi être un moyen de récupérer de l’oxygène, du phosphate et du potassium (les gisements de phosphates sont en voie d'épuisement partout dans le monde) ; de faire en sorte que les résidus médicamenteux ou d'hormones présents dans l'urine (dont des perturbateurs endocriniens) puissent être au passage récupérés et traités au lieu d’être rejetés dans l’environnement où ils posent des problèmes discrets mais graves d’imposex et peut-être d’augmentation d’anomalies congénitales chez les petits garçons ; de faire du stockage d’énergie (à partir d’énergies dites intermittentes comme le solaire ou l’éolien). Cet hydrogène peut aussi être injecté dans le réseau de gaz (qui peut faciliter une production décentralisée).

Une ressource pour l'agriculture

« De tous les carnivores, c'est l'homme qui peut fournir à l'agriculture la quantité d'urine la plus importante. Il est facile de reconnaître, par sa composition, qu'elle peut nous donner aussi un engrais qu'on a généralement trop négligé jusqu'ici. [...] Une population de 37 millions d'individus, comme celle de la France, produirait assez d'urines pour fumer, chaque année, de 500 à 700 mille hectares. [...] Comment ne pas déplorer, au contraire, la négligence de ceux qui laissent se perdre de tous côtés un engrais si abondant et si précieux, perte qui représente certainement plus de 30 millions de francs dans toute l'étendue de la France ? »[33]

— Joachim Isidore (1812-1881), Chimie agricole ou L'agriculture considérée dans ses rapports principaux avec la chimie (4e édition...) Pages 247,257

Par exemple, au début du XXe siècle la moitié des urines de la ville de Paris étaient recyclées, selon la thèse de Fabien Esculier[22] qui démontre que sans engrais de synthèse l’humanité recyclait bel et bien ses urines, source de nutriments comme l‘azote. Cette pratique s’est éteinte avec le tout-à-l'égout à Paris et l’offre pétrochimique, plus facile à utiliser[34].

Des défis techniques et sociétaux

D'abord, l'aspect psycho-sociologique entrave l'acceptation de la séparation des urines des autres déchets envoyés au tout-à-l’égout. Récupérer l'urine humaine à la source facilite pourtant l'épuration des eaux usées des ménages (ou des toilettes de lieux recevant beaucoup de public), car l'urine est dans ces eaux usées la première source d'azote (80 %) et de phosphore (55 %), bien que ne représentant que moins de 1 % du volume total des eaux usées des ménages[35]. Des solutions commencent à arriver avec l'apparition des toilettes sèches et de l'implication de quelques pionniers (les laboratoires d’analyses, les festivals, les lycées et collèges de la région Nouvelle Aquitaine équipés de toilettes qui recueillent l’urine sans utiliser d’eau, certains stades comme le Parc des Princes, quelques aires d’autoroute avec Vinci) et des projets en lien avec les Jeux Olympiques de 2024[34].

Les problèmes hygiéniques liés aux pathogènes humains, sont déjà résolus[36], car l'utilisation de l'urine humaine ne diffère pas techniquement de celle des urines animales (purin) et ses effets sont comparables ou supérieurs à ceux obtenus avec les engrais chimiques[37].

L’urine contient surtout de l'urée qui constitue 60 à 80 % de l’azote contenu dans nos déjections. Elle contient aussi une quantité significative de phosphore, qui est un élément indispensable pour les organismes vivants mais parfois rare dans le haut des bassins-versants. Le phosphore était autrefois extrait de l'urine dans laquelle il a été découvert.

La biodisponibilité des nutriments présents dans l'urine est en outre élevée, en comparaison de celle d'un engrais chimique[35]. Plusieurs études ont montré que la séparation de l'urine diminue les émissions gazeuses du système de transport et traitement des eaux usées et leur consommation de ressources fossiles[35].

Des bactéries présentes naturellement dans l'urine, normalement en quantité minime (mais très grande en cas de cystite) produisent une enzyme, l’uréase, qui décompose l'urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. Dans le sol d'autres bactéries transforment cet ammoniaque (ou l'ion ammonium) en ion nitrite en quelques heures puis d'autres en ion nitrate, suivant le cycle de l'azote. L'urine est donc une excellente source d'azote, très bio-assimilable, pour les plantes[38] et un excellent accélérateur pour le compost[39]. Formée par la combinaison indirecte de sous-produits de désamination (2 molécules NH3) et de la respiration cellulaire (1 molécule de CO2), l'urée est beaucoup moins toxique que l'ammoniac.

Programmes pilotes

Certains exploitants agricoles des pays émergents ou jardiniers utilisent l'urine comme fertilisant avec une concentration d'un volume d'urine pour 10 à 20 volumes d'eau d'arrosage sur les plantes et les fleurs pendant la période de croissance ; non diluée, l'urine brûlerait les racines de nombreuses espèces. La possibilité d'utiliser l'urine comme engrais a été confirmée par une étude publiée dans le numéro d'août 2009 du journal Agricultural and Food Chemistry[40]. L'effet fertilisant est amélioré en ajoutant de la cendre de bois (riche en potassium sous forme de potasse et en phosphore) à l'urine. Des expériences ont été menés en Afrique[41]. Des essais comparatifs d’urine et d’engrais minéral au Burkina Faso ont permis un rendement 6 fois supérieur au contrôle non fertilisé et ont prouvé qu'il n’y a pas de différence entre les rendements avec l’urine et ceux avec l’engrais minéral[42].Il est possible de stocker l'urine dans des récipients opaques et bien fermés qui éviteront les pertes d'ammoniac. Elle peut se conserver jusqu'à 6 mois[43].

Plus récemment en 2018, des essais menés en France par Irstea et la société Ecosec ont montré que le stockage des urines pendant au moins six mois à température ambiante à la sortie de cabines filtrant l'urine à la source[36] permettait d'éliminer la majeure partie des pathogènes. Ingénieurs chercheurs et entrepreneurs ont également quantifié l'efficacité du procédé du point de vue agronomique sur des plantations non alimentaires et à titre expérimental sur des salades et de la vigne. Pour Bruno Molle, chercheur à Irstea, le procédé a de l'avenir[36] : « En sachant que récupérer entièrement l’azote des effluents d’origine humaine permettrait d’assurer 30 % des besoins mondiaux en fertilisation azotée[44] et que, par ailleurs, fabriquer une tonne d’engrais coûte actuellement une tonne équivalent pétrole, l’idée de récupérer l’azote directement à la sortie des toilettes séparatives et des logements apparaît comme une voie des plus évidentes et pertinentes ». Les solutions d'équipements progressent, notamment grâce aux procédés innovants développés par la jeune start-up Ecosec[45]. Reste le problème de l'acceptation sociale qu'il conviendra de résoudre…

.jpg.webp) Récolte séparée des excréments secs et de l'urine.

Récolte séparée des excréments secs et de l'urine..jpg.webp) Apport en unité d'hygiénisation.

Apport en unité d'hygiénisation..jpg.webp) Installation d'hygiénisation.

Installation d'hygiénisation..jpg.webp) Irrigation à l'urine (Nagasandra, Inde).

Irrigation à l'urine (Nagasandra, Inde)..jpg.webp) Urine d'écoliers de Tianshui, province de Gansu (Chine), pour fertiliser des pommiers.

Urine d'écoliers de Tianshui, province de Gansu (Chine), pour fertiliser des pommiers..jpg.webp) Épandage sur Colza (Suède).

Épandage sur Colza (Suède).

Une innovation technologique

La principale difficulté d'utilisation de l'urine comme engrais est dans la nécessaire manipulation de grandes quantités, il faut, par exemple, l’équivalent de 30 000 litres d’urine pour arriver au même résultat qu'avec 200 kilos d’engrais azoté. En 2019, Michael Roes et son associé Pierre Huguier, créent la start-up Toopi Organics qui ajoute des probiotiques à l'urine et la transforme en fertilisant inodore, hygiénisé, stable et biologique vingt fois moins couteux que les engrais chimiques. Dossier déposé en février 2021 auprès de l'ANSES pour obtenir au bout de 10 à 14 mois l’autorisation de mise sur le marché[34].

L'urine dans l'art

De 1977 à 1978, Andy Warhol réalise une série de tableaux appelés Oxidation paintings ou Piss paintings. ce sont des peintures sur plaques de cuivre dont il oxyde la surface au moyen de sa propre urine ou de celle de ses amis[46]. De nombreux artistes contemporains comme Pierre et Gilles ou Kiki Smith ont également traité ce thème dans leurs œuvres[47].

Gargantua se venge des Parisiens curieux et indiscrets.

Gargantua se venge des Parisiens curieux et indiscrets. Dans Vénus et Cupidon, le jet d'urine symbolise la fertilité.

Dans Vénus et Cupidon, le jet d'urine symbolise la fertilité.

Certaines statues, telles que le célèbre Manneken-Pis, le « gamin qui pisse » de Bruxelles, utilisent également la représentation de l'urine dans leur architecture.

.jpg.webp)

Notes et références

- Thierry Berrod, documentaire « Les superpouvoirs de l'urine » sur Arte, 14 novembre 2014, 45 secondes.

- (en) William Alexander Osborne, The Elements of Animal Physiology, T.C. Lothian, , p. 111.

- (en) Richard Walker, Pocket Eyewitness Human Body, Dorling Kindersley Ltd, , p. 147.

- Slate - 09/09/2013.

- Metabolone : Browsing Urine Metabolites.

- Ces médicaments à action hormonale humaine ont donné lieu à des polémiques lancées par les pêcheurs amateurs de poissons de rivières, qui ont voulu rendre les pilules contraceptives féminines comme seules responsables des changements de la sexualité des poissons pêchés et leur féminisation, alors que les pêcheurs en rivière n'avaient pas envisagé l'action des médicaments destinés aux hommes contre leur cancer de la prostate, du fait de l'action anti-hormonale de ces derniers (des médicaments anti-androgènes, donc eux aussi proféminisants). De plus, un certain nombre de rejets polluants industriels ont eux aussi été décrits comme pouvant avoir des effets hormonaux sur les poissons ;

- « STERILITE DES URINES », sur archive.wikiwix.com (consulté le )

- (en) Wolfe AJ, Toh E, Shibata N, Rong R, Kenton K, Fitzgerald M, Mueller ER, Schreckenberger P, Dong Q, Nelson DE, Brubaker L, « Evidence of uncultivated bacteria in the adult female bladder », J Clin Microbiol, vol. 50, no 4, , p. 1376-83. (PMID 22278835, PMCID PMC3318548, DOI 10.1128/JCM.05852-11, lire en ligne [html]).

- (en) Hilt EE, McKinley K, Pearce MM, Rosenfeld AB, Zilliox MJ, Mueller ER, Brubaker L, Gai X, Wolfe AJ, Schreckenberger PC, « Urine is not sterile: use of enhanced urine culture techniques to detect resident bacterial flora in the adult female bladder », J Clin Microbiol, vol. 52, no 3, , p. 871-6. (PMID 24371246, PMCID PMC3957746, DOI 10.1128/JCM.02876-13, lire en ligne [html]).

- Marc Gozlan, « Non, l’urine n’est pas stérile ! », sur sciencesetavenir.fr, (consulté le ).

- Tiago Antunes-Lopes, Luis Vale, Ana Margarida Coelho et Carlos Silva, « The Role of Urinary Microbiota in Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review », European Urology Focus, vol. 6, no 2, , p. 361–369 (ISSN 2405-4569, DOI 10.1016/j.euf.2018.09.011, lire en ligne, consulté le )

- Il s'agit d'agglomérats de protéines d'origines diverses (globules blancs ou rouges, autres protéines) qui forment ensemble des cylindres microscopiques.

- Néphrologie, Heures de France, , p. 84.

- Marc Gozlan, « Quand les urines sont vertes… », Réalités biomédicales, sur lemonde.fr, .

- (en) Waring RH, Mitchell SC and Fenwick GR, « The chemical nature of the urinary odour produced by man after asparagus ingestion », Xenobiotica, vol. 17, no 11, , p. 1363–1371 (PMID 3433805, DOI 10.3109/00498258709047166).

- (en) S.C. Mitchell, « Food Idiosyncrasies: Beetroot and Asparagus », Drug Metabolism and Disposition, vol. 29, no 4 Pt 2, , p. 539–534 (PMID 11259347, lire en ligne, consulté le ).

- Lison M, Blondheim SH, Melmed RN. (1980). "A polymorphism of the ability to smell urinary metabolites of asparagus". Br Med J 281: 1676. .

- (en) Marcia Levin Pelchat, Cathy Bykowski, Fujiko F. Duke, and Danielle R. Reed, « Excretion and Perception of a Characteristic Odor in Urine after Asparagus Ingestion: a Psychophysical and Genetic Study », Chemical Senses, vol. 36, no 1, , p. 9-17 (DOI 10.1093/chemse/bjq081, lire en ligne).

- Leslie Spry,M.D.,FACP, « 5 choses que vous pouvez apprendre sur votre santé en allant aux toilettes », Huffingtonpost, (lire en ligne).

- V. L. Saulnier, « Médecins de Montpellier », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, vol. 19, no 3, , p. 425-479.

- Laurence Moulinier-Brogi, L’uroscopie au Moyen Âge. Lire dans un verre la nature de l’homme, Paris, Honoré Champion, , 253 p. (ISBN 978-2-7453-2305-7), p. 67.

- [source citée dans l'article d'Annabelle Grelier de France Culture] Fabien Esculier, « Le système alimentation/excrétion des territoires urbains : régimes et transitions socio-écologiques. », HAL, Université Paris Est, (HAL tel-01787854, lire en ligne, consulté le )

- François Jarrige et Thomas Le Roux, La Contamination du monde : une histoire des pollutions à l'âge industriel, Paris, Le Seuil, coll. « L'univers historique », , 470 p. (ISBN 978-2-02-108576-1, lire en ligne), p. 30.

- (en) Rita Buchanan, A Weaver's Garden : Growing Plants for Natural Dyes and Fibers, Courier Corporation, , 228 p. (lire en ligne), p. 124.

- François Jarrige et Thomas Le Roux, La Contamination du monde : une histoire des pollutions à l'âge industriel, Paris, Le Seuil, coll. « L'univers historique », , 470 p. (ISBN 978-2-02-108576-1, lire en ligne), p. 68.

- Pauline Petit, « Urine : 6 choses que vous ne savez (peut-être) pas », sur ConsoGlobe, (consulté le )

- Agnès Guillot et Jean-Arcady Meyer, Poulpe fiction. Quand l'animal inspire l'innovation, Dunod, , p. 201 ;

- Brève-édito intitulée L'urine est-elle une énergie verte ?, Batiactu ; G.N., 08/06/2016).

- Luna-Sandoval, G., Hernández-Gómez, L. H., López, E. J., Zepeda-González, R., Santacruz-Tirado, M., Maciel-Monteón, M. A., & Urriolagoitia-Calderón, G. (2013, May). Engineering education in the development of an ammonia control filter for fuel cell urine-based. In Proceedings of International Conference on Engineering and Computer Education (Vol. 8, pp. 68-72).

- Luna-Sandoval, G., Gil-Urquidez, C., Santacruz-Tirado, M., Jiménez-López, E., & Maciel-Monteon, M. A. Aplicaciones del hidrógeno como biogás, producido en una celda de combustible de orina.

- G. Luna-Sandoval, E, Jiménez-López, U. Luna-Rodríguez, R. Zepeda-González, M. Santacruz-Tirado, L. H. Hernández-Gómez, N. Luna-Acosta, Reverse Engineering Use in the Development of a Cell-Based Hydrogen Urine, International Journal of Mechatronics Design and Applications, Vol. 2(1), p. 9-16, January 2013.

- G. Luna-Sandoval, et al., “Fuel cells using urine as a natural electrolyte: clean energy alternative’s new way for hydrogen fuel”, XX International Materials Research Congress. 2011. Cancún, Mex.

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9814603k/f253.item

- Annabelle Grelier, « Toopi Organics : le recyclage de l'urine humaine 100% écologique et sans tabou », sur France Culture, (consulté le )

- Jönsson, H., Vinneras, B., Höglund, C., & Stenström, T. A. (1999) Source separation of urine. Wasser und Boden, 51(11), 21-25.

- « L'urine, un fertilisant prometteur », sur Irstea, (consulté le ).

- (en) Mara Grunbaum, « Gee Whiz: Human Urine Is Shown to Be an Effective Agricultural Fertilizer », Scientific American, (consulté le )

- Recommandations pour un usage sans risques de l'urine.

- Des fumiers considérés comme engrais de Jean Girardin - Langlois et Leclercq, 1847.

- (en) Stored Human Urine Supplemented with Wood Ash as Fertilizer in Tomato (Solanum lycopersicum) Cultivation and Its Impacts on Fruit Yield and Quality.

- Zambie: Transformation de l'urine en or liquide.

- Conseils Pratiques pour une Utilisation de l’Urine en Production Agricole - Anna Richert, Robert Gensch, Håkan Jönsson, Thor-Axel Stenström et Linus Dagerskog - Stockholm Environment Institute.

- L'urine pour fertiliser..

- Source FAO.

- « Parisette Des petits coins pour un monde durable », sur Ecosec (consulté le ).

- Jon Thompson, Le sens cache de la peinture moderne. De Courbet a Warhol, Ludion, , p. 372.

- Piss Art : une histoire de l'urine dans l'art.

Bibliographie

- Dr Alain Prigent, Approche cellulaire des mécanismes responsables de l'acidification de l'urine terminale, Thèse, Paris 12, 1980.

- Association d'aide aux personnes incontinentes, L'incontinence d'urine : guide des moyens palliatifs et autres aides et conseils pour les personnes incontinentes, Boulogne, AAPI, 1998, 49 p.

- Jérôme Lehmann, Ce que peut révéler une analyse des urines, École de médecine, 1999, 64 p.

- (en) Nancy A. Brunzel, Fundamentals of urine and body fluids analysis, Philadelphia, Saunders, 2e éd. 2004, X-454 p.

- Collège français des urologues, Urologie (2006), Elsevier/Masson, 2e éd., 2014.

- L. Moulinier, « Un flacon en point de mire. La science des urines, un enjeu culturel dans la société médiévale (XIIIe-XVe siècles) », Annales. Histoire, sciences sociales, 65/1, 2010, p. 11-37.

- Gisèle Frenette, Les 5 messagers du corps. Comment la peau, les ongles, les selles, l'urine et les règles vous informent sur votre santé, Dauphin Blanc, 2014.

Voir aussi

Articles connexes

- Amaroli, thérapie par l'urine

- Appareil urinaire, rein

- L'urine dans la sexualité : ondinisme

- Kaliurie

- Manneken-Pis

- Infection urinaire

- Urinophobie

- Urokinase

- Uromoduline est la protéine majoritaire des urines humaines.

Liens externes

- Les différentes constantes biologiques du sang et des urines (pages 26 et suivantes de ce document PDF)

- Protéines spécifiques urinaires (page pdf de l'Institut central des hôpitaux valaisans). Attention : ces constantes biologiques concernent l'être humain (elles sont différentes pour chaque espèce animale). Et elles varient aussi chez la femme enceinte.

- Voir un schéma détaillé sur l'appareil urinaire chez l'homme