Pie bavarde

La Pie bavarde (Pica pica) est l'une des grandes espèces de corvidés parmi les plus répandues en Europe et dans une grande partie de l'Asie. Les pies peuvent aisément être identifiées grâce à leur morphologie et à leur plumage noir et blanc caractéristique. Il existe 13 sous-espèces de pie bavarde.

Pica pica

%252C_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.jpg.webp)

Environnement

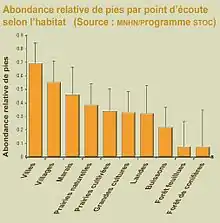

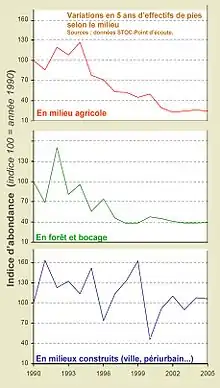

En Europe, les ornithologues assistent depuis la fin du XXe siècle à un net changement de comportement, de démographie et dynamique des populations et d'habitat et répartition spatiale chez cette espèce. En Europe de l'Ouest, et notamment en France, elle tend à fortement régresser dans les campagnes et à devenir plus urbaine et péri-urbaine. Cela modifie l'écologie de l'espèce via les phénomènes de compétition, prédation, ressources alimentaires[1] - [2], piégeage qui la concernent, en suscitant des controverses sur le statut à accorder à l'espèce en ville, dans le cadre de l'écologie urbaine ou dans les milieux ruraux où elle est encore fréquemment piégée et tuée , comme d'autres corvidés dans les campagnes alors qu'elle y a beaucoup régressé et qu'à ce jour, « l’impact écologique de la pie n’a jamais été prouvé sérieusement bien qu’il soit la principale justification du contrôle des populations ». C'est une espèce qui fait preuve de capacités d'adaptation à l'anthropisation des paysages[3] - [4], mais non au piégeage (F. Chiron a « montré que la régulation en France était une cause majeure du déclin des effectifs »[5]).

Caractères d'identification morphologiques

La pie bavarde arbore un plumage noir sur le dessus du corps, au niveau de la tête, de la poitrine et de la partie sous-caudale, et blanc au niveau du ventre, des flancs, des rémiges primaires et à la base des ailes. Le plumage noir montre des reflets métalliques, bleuâtres sur les ailes, violacés sur le corps et la tête, et verdâtres sur la queue, dus à une iridescence des plumes. Le bec est noir, de même que les pattes et l'iris des yeux.

Cet oiseau d'assez grande taille (de 44 à 56 cm de longueur[6]) est doté d'une longue queue (de 20 à 30 cm). L'envergure varie de 52 à 60 cm et la masse de 190 à 250 g[7]. Le mâle est légèrement plus grand que la femelle, mais il n'existe pas de réel dimorphisme sexuel chez cette espèce. La coloration des ailes peut donner une indication de l'âge de l'individu[7].

Durée de vie, taux de survie

Sa durée de vie est de 15 ans, ce qui est un score moyen (pour un oiseau) mais sa longévité maximale connue est de 21 ans et 8 mois[8].

Selon un suivi basé sur 536 adultes bagués, le taux annuel de survie des adultes a été estimé à 0.70[9]. La survie juvénile (survie la première année de vie) varie plus fortement selon les années et les contextes. Le taux a été estimé à 0.22[10].

Comportement

Comme pour beaucoup d'autres espèces dites « banales » et proches de l'Homme, bien que cet oiseau ait été très commun dans toute l'Europe, qu'il ait imprégné l'imaginaire collectif (contes, chansons, histoires et anecdotes)[3] - [11] et qu'il présente, comme tous les corvidés, un intérêt éthologique manifeste en raison d'importantes facultés d'apprentissage et d'adaptation, il a peu été étudié avant les années 1980 où une importante monographie (« The Magpies ») a été publiée par Tim Birkhead (1991)[3].

Locomotion

Son vol semble parfois incertain (dit « en festons ») mais en ligne droite ; sa marche est un peu saccadée, avec souvent la queue levée et par succession de petits bonds.

Régime alimentaire

_22.jpg.webp)

La pie bavarde est omnivore : son régime alimentaire peut varier[12], mais est essentiellement constitué :

- d'invertébrés (limaces, insectes...) qui constituent plus de 80 % de l'alimentation des jeunes et des adultes (Balança 1984), et près de 100 % de celle des poussins[3] ;

- de fruits et graines diverses ;

- d'œufs (pris dans les nids de passereaux) ;

- de poussins d'autres oiseaux (2 % du régime alimentaire au printemps/été)[1] ;

- détritus d'origine humaine (surtout en ville, où elle a parfois appris à percer les sacs poubelles) ;

- charognes (ex : animaux écrasés sur les routes) ;

- petits vertébrés, occasionnellement petits rongeurs (dont des campagnols), lézards : moins de 1 % des proies.

La proportion de ces aliments varie selon leur disponibilité dans le territoire de chaque pie[13] - [1] - [14]. Elle mange essentiellement au sol, et des proies animales en été. Une hypothèse est qu'elle pourrait profiter des gazons régulièrement entretenus et des basses strates dégagées des parcs urbains, en bénéficiant de proies plus visibles et accessibles, mais ceci n'est pas confirmé par les études faites en Île-de-France[7].

Une étude suédoise a démontré[15] qu'un accès à une nourriture plus abondante et plus riche (poisson mis à disposition par les expérimentateurs) avant et lors de la période de reproduction améliorait la santé et le succès de reproduction des individus qui en bénéficiaient (construction plus précoce du nid, ponte plus précoce, œufs plus lourds, meilleur succès d'incubation et nombre plus élevé d'oisillons que chez les pies-témoins ne bénéficiant pas de ces apports)[15]. Dans ce cas, les différences entre succès de reproduction semblent pouvoir être attribuées à la prédation (par les corneilles Corvus cornix L)[15].

Par contre le fait d'offrir de la nourriture accessible dans une zone non choisie comme territoire par les pies (dans l'espoir d'induire une réoccupation du site) ne les a pas amenées à venir s'y nourrir[15]. Cette étude a conclu que la pénurie alimentaire semble être (en Suède au moins) le facteur de mortalité le plus important pour cette espèce[15].

On a par ailleurs montré chez la pie que les pontes tardives ou de remplacement d'une couvée ayant échoué produisaient des poussins avec une immunocompétence diminuée[16].

Impacts en termes de prédation

Plusieurs études ont suggéré, en milieu rural, que la croissance des populations de corvidés (corneilles surtout) aurait pu contribuer au déclin des oiseaux nichant au sol ou dont les nids ouverts sont facilement attaqués[17] - [18] - [19].

À l'encontre des autres corvidés, la pie, quant à elle, montre une dextérité remarquable pour se faufiler dans les haies et buissons épineux denses (aubépine, prunellier...) où elle cause des ravages dans les nids de passereaux inféodés à ces milieux (fauvettes, gobe-mouches, mésanges, chardonneret, rouge-queue noir, bouvreuil pivoine, pies-grièches...). Ainsi, en milieu rural, en période de reproduction et donc de prédation envers les passereaux, on peut observer un couple de pies, à moins de 500 m de son nid, « ratisser » systématiquement de bout en bout une haie d'épines de 100 à 300 m de long ou parcourir de branche en branche tout le volume d'un buisson épineux à la recherche de couvées ou nichées. La pression de prédation pourrait être plus forte en ville en raison de la fragmentation du milieu[20].

Relations sociales et autres comportements

La pie jacasse. Ses vocalisations sont variées, mais toujours un peu nasales et rauques, et parfois un peu gémissantes. Le cri d'alarme est un « tché-tché-tché-tché... » en séries rapides et prolongées ; le cri de conversation est un « tcha-ka ! » ou « tchia-tcha » claquants.

Comme d'autres corvidés, la pie bavarde, de nature grégaire (en particulier l'hiver), est une espèce bruyante et peu farouche qui aime à vivre dans le voisinage de l'homme[4] et semble apprécier, et de plus en plus, nicher près des habitations et dans les espaces verts où elle atteint ses plus fortes densités[1] - [21]. Elle semble y trouver des habitats ouverts et faciles à prospecter (pour la nourriture) et peut-être une protection contre les rapaces et autres prédateurs.

Si elle sait être méfiante et discrète en cas de danger, c'est également un oiseau extrêmement curieux et attiré par les objets brillants ; ce comportement est sans doute à l'origine de sa réputation de voleuse.

La pie est un oiseau très sédentaire, plutôt fidèle à son nid (occupé toute l'année ou à chaque printemps[3]) et très territorial en période nuptiale, mais plus social en période inter-nuptiale, où il est capable de se rassembler en petits groupes et de former la nuit des dortoirs de quelques dizaines à une centaine d'individus. Ces dortoirs, parfois bruyants en début de soirée, contribuent à l'impression d'abondance que donnent les pies. D'une année à l'autre, si des adultes reproducteurs se dispersent, c'est à faible distance (dans le même territoire, ou dans un territoire jouxtant le précédent pour 95 % des pies se déplaçant)[22] - [23] et, selon Eden, ces stratégies de déplacement ne changent pas dans le temps pour une même pie (Eden, 1987).

De même la dispersion des juvéniles est souvent faible (moins de 500 m souvent pour les oiseaux facilement observables) : en moyenne à plus de 2,1 km pour les adultes et jusqu'à 7,9 km pour les juvéniles selon une étude anglaise basée sur les reprises de bagues[24] Ce sont des distances faibles pour des adultes, mais, pour les juvéniles, comparables aux distances parcourues par ceux d'autres espèces urbaines comme le pigeon ramier et la corneille noire (compétiteur principal, plus grand et plus lourd, qui mange des œufs de pies, et leur vole des branchettes de nids, voire - parfois - tue des pies adultes[7]). Cependant quand les corneilles attaquent les pies, elles dépensent beaucoup d'énergie, et il n'est pas démontré qu'elles ont un impact important sur la démographie des pies.

En milieu urbain, la pie semble encore plus sédentaire : les données récentes de Seine-Saint-Denis ont confirmé le caractère exceptionnel des déplacements de pies entre espaces verts (« Sur près de 500 pies baguées en trois ans dans les parcs de Seine-Saint-Denis, seulement 4 ont été revues dans des parcs différents du lieu de leur baguage. Aucune ne fut contrôlée ou retrouvée morte en dehors des parcs. »[7]).

On pourrait penser ou espérer que les excédents de populations urbaines puissent réalimenter les populations rurales, mais les données de baguage et 16 ans de suivi STOC montrent que non[25]. L'hypothèse que des individus ruraux investissent les zones urbanisées demande à être mieux étudiée, mais est parfois contestée[3] ou ne concernerait qu'un nombre d'individus assez faible.

Le territoire d'un couple de pies s'étend sur 1 à 2 hectares en ville, mais peut être chevauché par d'autres territoires de pies, notamment dans les parcs urbains. Il peut atteindre 4 à 5 ha en moyenne dans des habitats plus naturels[26] - [22]. Dans tous les cas, cette aire peut être parfois partagée avec d’autres couples ou avec des pies non reproductrices.

Cette territorialité est l'un des facteurs d'autorégulation des populations (Wilson 1975). Dans un parc urbain, les pies adultes qui ne trouvent plus de place pour fonder un couple ne se reproduisent pas. Ainsi, selon l'importance des populations, ce sont de 5 à 60 % des effectifs adultes[3] qui ne participent pas à la reproduction[3]. Ces pies (ainsi que les jeunes de l'année déjà indépendants) ne sont pas occupées à la surveillance du nid et des petits et elles sont bien plus mobiles, pouvant prospecter des zones atteignant 18 ha[22]. Elles peuvent occasionnellement remplacer l'un des membres d'un couple (Newton 1998).

Les pies ne migrent qu'exceptionnellement mais quelques déplacements de plusieurs centaines de kilomètres ont été mis en évidence par le suivi d'individus bagués lors de grandes vagues de froid en ex-URSS[3] et quelques observations montrent de possibles traversées de la Méditerranée[27].

Intelligence

Le cerveau des oiseaux commence à être mieux compris[28], et ses performances réévaluées[29].

La pie bavarde est dotée d'un cerveau proportionnellement plus important que celui de beaucoup d'autres oiseaux. C'est un oiseau qui mémorise bien son environnement et les endroits où il peut trouver à manger, y compris dans des cachettes où il a pu accumuler de la nourriture[30]. C'est l'un des oiseaux les plus intelligents : l'individu de l'espèce, à l'instar du corbeau, possède une capacité d'apprentissage qui en fait un oiseau capable de s'adapter à de nombreux changements de l'environnement. Il est ainsi capable de stratégie de groupe (face à un prédateur tel que le chat) et est le premier des oiseaux à avoir été (pour certains spécimens) capable d'avoir conscience de se voir dans un miroir, dans le fameux « test du miroir » pratiqué par les éthologues[31] et réputé démontrer une conscience de soi (comme c'est le cas pour l'homme, le chimpanzé[32] - [33], le gorille[34] - [35], l'orang-outan[36], le chimpanzé pygmée[37], le dauphin[38] ou l'éléphant[39]).

Il peut avertir ses congénères d'un danger et peut apprendre à ses petits une partie de ce qu'il a appris lui-même et peut-être faire preuve d'empathie[40]. Des pies ont même été observées en train d'organiser des funérailles. Les pies se sont tenues près du cadavre et lui ont même apporté de l'herbe[41].

Reproduction

Dès février, chaque couple défend un territoire et construit un ou plusieurs nids, le plus souvent en hauteur et près du tronc dans des arbres, occasionnellement plus bas (buissons). D'autres supports peuvent être adoptés (pylônes en particulier). Un seul nid recevra la ponte. Le nid, qui comporte en son centre une coupe de terre gâchée, est constitué de branchettes et renforcé de crins et de brindilles ; dans la plupart des cas, il est surmonté par une sorte de dôme. Sa forme, ronde ou ovoïde, peut être confondue de loin avec une boule de gui.

La femelle pond de trois à dix œufs qu'elle couve seule durant un peu moins de trois semaines. Après l'éclosion, les petits restent au nid durant quatre semaines environ. Ils sont nourris par les deux parents.

La pie bavarde ne se reproduit qu'une fois par an - sauf pontes dites de remplacement, à la suite d'échec de la nidification.

De manière générale, la qualité du territoire semble moins importer pour le succès de reproduction que l'état de santé du couple et la compétence du mâle pour apporter de la nourriture au nid[42]

Le comportement maternel de la Pie femelle peut être détourné par le coucou geai qui est un parasite spécialisé dans les nids de corvidés[43].

Nid de pie bavarde

Nid de pie bavarde Œuf de pie bavarde

Œuf de pie bavarde Oisillon de pie bavarde

Oisillon de pie bavarde Poussin de pie bavarde

Poussin de pie bavarde Femelle de pie bavarde élevant deux jeunes coucous-geai "parasites" Clamator glandarius; les nids de pie et de corneille sont les plus choisis par ce coucou pour y déposer ses œufs[43]

Femelle de pie bavarde élevant deux jeunes coucous-geai "parasites" Clamator glandarius; les nids de pie et de corneille sont les plus choisis par ce coucou pour y déposer ses œufs[43] Œufs de Pica pica pica - Muséum de Toulouse

Œufs de Pica pica pica - Muséum de Toulouse

Répartition et habitat

Aire de répartition

- Pica pica hudsonia

- Pica pica melanotos

- Pica pica galliae

- Pica pica germanica

- Pica pica pica

- Pica pica fennorum

- Pica pica asirensis

- Pica pica bactriana

- Pica pica hemileucoptera

- Pica pica leucoptera

- Pica pica jankowskii

- Pica pica sericea

- Pica pica battnensis

- Pica pica kamschatisa

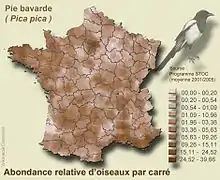

La pie bavarde, Pica pica, d'origine holarctique est commune dans toute l'Europe mais aussi en Asie, au nord-ouest de l'Afrique et en Amérique du Nord. L'espèce est plutôt sédentaire mais vagabonde en petits groupes en hiver.

Elle est nettement plus rare ou absente en altitude (ex : rare au-dessus de 1 000 m en Rhône-Alpes[44]) et est curieusement absente en Corse alors que des individus traversent parfois la Méditerranée. Elle est incluse dans les trente espèces d'oiseaux les plus répandus en France mais elle est en France plus rare ou absente dans certaines zones chaudes et/ou montagneuses (Savoie ou en Aquitaine)[45] où les monocultures de pins ne semblent pas lui convenir.

Habitat, en forte évolution

La pie bavarde affectionne particulièrement les lieux riches en bosquets, les petits bois ainsi que - et de plus en plus - les parcs et jardins des zones urbaines, les délaissés routiers et autoroutiers. Dans son aire de répartition, on la retrouve donc dans tous les types de milieux à l'exception des forêts denses. Elle est négativement affectée par la fragmentation écologique des paysages[46]. Elle bénéficie par contre des opérations de rénovation urbaine et de la périurbanisation qui lui offrent des paysages ouverts de parcs arborés.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la pie tend non pas à déserter les habitats ruraux profonds au profit des espaces verts urbains mais à avoir un taux de fécondité et de survie plus élevés en ville qu'à la campagne[47] - [4], comme on le note aussi pour d'autres corvidés[48] - [49] - [50] - [51]. Les données récentes disponibles confirment que « les fortes densités de pies en ville sont très probablement la conséquence de processus locaux combinant une meilleure fécondité à une meilleure survie des individus et non pas le résultat de déplacements d’individus »[23].

Cette progression urbaine est récente : par exemple, la pie bavarde n'a été observée à Caen (Collette, 1989) et à Paris (Jarry, 1991) qu'à partir de la fin des années 1970. Elle était totalement absente de Paris au début du XXe siècle[52] mais considérée comme en expansion dans la région qui était en forte urbanisation à partir des années 1970[53], parallèlement à une diminution de la densité de corneille noire (Corvus corone), laquelle est un prédateur des œufs ou des jeunes pies[54]. C'est un oiseau qui apprécie de nicher dans de grands arbres proches de zones ouvertes, arbres qui ont régressé dans les campagnes avec les remembrements et le recul des haies et du bocage.

Le même constat est fait dans le nord de la Russie, en limite nord de son aire naturelle de répartition[55]. Les villes semblent lui offrir un nombre élevé de strates de nidification[47] plus difficiles à trouver ou à exploiter dans les campagnes. Il est possible que les bulles de chaleur urbaines lui profitent aussi, combinées à la tendance au réchauffement climatique[56] (ex : en Angleterre la date moyenne de ponte était plus précoce de 29 jours en 2003 qu'en 1966[57]). De fortes densités urbaines (8 % environ du territoire en France) ne doivent pas cacher le déclin général des corvidés mis en évidence par les inventaires globaux d'espèces communes (Programme STOC en France)[58].

Effectifs et tendances

Son statut actuel en France est celui d'Espèce commune, en déclin[59].

La population européenne nicheuse, selon les données disponibles, a été estimée au début des années 2000 comprise entre 6,5 et 14 millions de couples[7], avec une nette croissance des années 1970 à 1990 (+22,1 %) suivie d'un recul dans certains pays (France, Russie)[7]. Cependant « si la plupart des populations européennes sont stables ou en croissance entre 1990 et 2000, les effectifs de pays ‘clés’ comme la France et la Russie déclinent fortement », ce qui rend possible un déclin global de l’espèce, qui n'est cependant pas considérée comme menacée à cette échelle européenne[60].

En France, pour le grand public, après une augmentation des populations urbaines de pies avant 1990, une visibilité accrue de cette espèce dans les zones habitées a caché un déclin global très rapide de l'espèce ; la perte a été de 68 % des effectifs entre 1989 et 2001 selon le CRBPO, sur la base du suivi STOC[61]. La population totale serait d'environ 22 244 000 couples de pies (±290 000), de plus en plus urbaines. Or, la part de la France dans la population européenne de pie est importante (d'environ 16 à 34 % du total européen nicheur selon les sources[7]). La pie n'est pas seule à subir un tel déclin : tous les oiseaux communs (100 espèces suivies par le programme STOC) sont en régression en France (notamment ceux des milieux agricoles), avec une baisse moyenne d'effectifs de 10 % entre 1989 et 2001. Mais ce déclin est beaucoup plus grave et rapide chez la pie que pour la moyenne des autres oiseaux, et en dépit d'apparences trompeuses. Les raisons pour lesquelles son taux de survie (moyenne et individuelle) diminue dans les milieux ruraux sont encore mal expliquées (pesticides, manque de nourriture et modifications des paysages pourraient peut-être y contribuer, de même que la pression de piégeage).

La pie bavarde et l'homme

La pie bavarde peut s'apprivoiser.

La pie bavarde dans la culture

Sa réputation de voleuse a servi de prétextes à différents ouvrages comme l'opéra de Gioachino Rossini La gazza ladra (La pie voleuse) ou la bande dessinée Les Bijoux de la Castafiore d'Hergé.

Ses vocalisations fréquentes ont donné naissance à l'expression bavarde comme une pie. La curiosité de cet oiseau a donné l'expression curieux(se) comme une pie.

Un nid-de-pie est un bâti haut perché, nommé ainsi par analogie avec le nid de cet oiseau.

Une robe pie désigne à l'origine, chez les vaches, les chevaux et les chiens, une coloration blanche avec des taches bien nettes d'une autre couleur qui ne se mélange jamais au blanc, en référence au plumage de cet oiseau.

Les « Magpies » (signifiant « pie » en anglais) est le surnom donné aux joueurs évoluant dans le club de football anglais de Newcastle United Football Club.

Dénominations

En France et en Belgique, elle est aussi connue sous le nom d'ageasse, ajasse ou agasse (dialectes poitevin-saintongeais et wallon), agache (en picard), ajaça (occitan et limousin) dans le sud-ouest de la France, ou encore d'agace (agaça) en provençal[62], Gascogne et Guyenne.

Voleuse, la pie ?

La pie pratique, comme d’autres corvidés, le cleptoparasitisme, en dérobant des proies à d’autres oiseaux et mammifères[63].

Les auteurs de l’Antiquité ont été d’abord frappés par la capacité de cet oiseau à imiter la voix humaine[64]. Cette faculté a été dénigrée pendant le Moyen Âge, la pie étant considérée alors comme « bavarde »[65], et inutile[66].

À la suite d'un rapprochement avec Hel ou Hela, la déesse des morts des mythologies nordiques, l’oiseau était considéré aussi comme étant de mauvais augure. Elle a été taxée aussi de voleuse[67]. Un mélodrame à succès, représenté pour la première fois en 1815, La pie voleuse ou la Servante de Palaiseau[68] a sûrement contribué à propager l’idée des mauvaises tendances des pies, en particulier dans le monde francophone et italophone, car Rossini a composé un opéra créé en 1817, La gazza ladra, dont le livret était inspiré par la pièce de théâtre que nous venons de mentionner.

Cette idée qui attribue à la pie des tendances cleptomanes a été démentie par une étude menée par un chercheur polonais, qui, ayant analysé 500 nids de pie, n’y a trouvé aucun objet brillant[69].

Une étude publiée le dans le journal Animal Cognition révèle que l'animal ne serait pas plus intéressé par un objet scintillant que par n'importe quel autre[70].

Aspects juridiques et statut de protection

Bien qu'ils rendent certains services écosystémiques (élimination des cadavres, régulation de certaines de leurs populations-proies), dans une grande partie de l'Europe, les corvidés ont longtemps été mal-aimés[71] considérés comme « nuisibles » car entrant en concurrence avec les pratiques agricoles, d'élevage et de chasse.

L'Europe ne dispose pas encore de politique européenne unifiée sur la gestion des espèces à risques économiques, sanitaires ou écologiques. Les espèces à réguler par piégeage ou chasse sont donc d’abord définies nationalement par le ministère chargé de l’environnement et/ou de l'agriculture (à l’échelle d’un pays). Puis, l'autorisation de régulation des espèces ainsi listées est accordée par les services territoriaux de chaque département (préfecture en France) et pour le territoire entier (environ 5 000 km2 en France) ou certaines parties de ce territoire.

Enfin, « la décision de contrôle est individuelle (un piégeur par exemple) et appliquée à l’échelle d’une commune (de l'ordre de 10 km2). Par conséquent, la structure d’un paysage ou la gestion d’une espèce est la combinaison de décisions prises à plusieurs échelles spatiale et humaine »[7]. Selon l'ONCFS, avec par exemple plus de 402 000 pies tuées sur la seule saison 1999/2000, la régression observée entre 2001 et 2005 pourrait au moins en partie être expliquée par la pression de piégeage et dans une moindre mesure par la chasse dans les milieux ruraux[72].

Bien que la pie bavarde soit protégée, à l'instar de la plupart des corvidés, dans nombre de pays d'Europe occidentale (dont la Belgique voisine), elle est une espèce non protégée en France, et qui peut donc, dans certaines conditions, être chassée et piégée[7] - [73]. À ce titre, elle est inscrite à l'annexe II/2 de la Directive oiseaux.

La pie bavarde a été traditionnellement classée « nuisible » dans la plupart des départements français, et donc, à certaines conditions, régulable par piégeage continu tout au long de l'année. La pie est classée nuisible par sa prédation sur certaines espèces de petite faune[17] - [18] - [19]. Depuis le le piégeur doit être en possession d'un agrément, avoir une autorisation de la mairie (accordée obligatoirement) ainsi que, s'il ne piège pas dans sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire.

La notion, péjorative et ne « répondant plus à la sensibilité et aux connaissances actuelles acquises en écologie », d'espèce nuisible, scientifiquement non fondée[74] - [75] notamment car ne tenant pas compte des services écosystémiques rendus par la plupart des espèces dites « nuisibles », et administrativement classées comme telles, en raison d'activités concurrentes avec certaines activités humaines, est remise en question au profit de celle d'espèce « à risques » (à risques économique, sanitaire et écologique) définie comme « pouvant poser des problèmes à l’homme ou à son environnement »[76] et « nécessitant des actions préventives de gestion » (that necessitate preventive action)[77]. Faute d'outils et méthodes objectifs, la régulation des populations d'espèces dites « nuisibles » « donne lieu en France à des controverses récurrentes, entre pro- et détracteurs, particulièrement en ce qui concerne les petits prédateurs »[75]. Une approche nouvelle, prônée par Levrel[73], et reprise par F. Chiron[7], spécialiste de la pie bavarde, pourrait être celle de sciences participatives et de « processus d’apprentissage collectifs », ce qui nécessite des protocoles d’étude, de gestion et de suivi plus robustes, afin de « tester (et évaluer) systématiquement certains choix d’action, qui permettront une adaptation des plans de conservation par apprentissage »[78], avec une gestion basée sur « un processus d’évolution adaptatif et basé sur des faits scientifiques »[79], ce qui demande dans le cas de la pie une connaissance évolutive du fonctionnement spatial et de l’écologie des espèces qui semblent en rapide et importante modification. Un plan de gestion spécifique peut concerner « certaines sous-populations dans le cas d’un fonctionnement en métapopulation[80] ».

Les actions de suivi, d'évaluation environnementale des impacts et des actions de gestion sont nécessaires pour notamment ne pas avoir d'effets contre-productifs[7], mais elles sont rendues difficiles en France par une dynamique de population en cours de modification[7] - [81]. Les pies sont plus visibles sur les bords de routes et en ville, mais régressent fortement dans les campagnes. Les suivis pilotés par le CRBPO (issu du Muséum national d'histoire naturelle) sur la période 1989-2001 ont mis en évidence une diminution de 68 % des effectifs de Pie bavarde en France[7].

De plus les actions de piégeage, même massives, se montrent souvent sans effet à moyen ou long terme, avec des effets possibles de piège écologique : par exemple, en Seine-Saint-Denis, bien qu'aucune preuve scientifique n'étayait un impact de la pie dans les parcs urbains, sur l'intuition que leur présence pouvait affecter les populations de passereaux, 774 pies furent tuées dans les espaces verts départementaux de 1998 à 2001 (soit 13 % du prélèvement annuel régional[82]), malgré cela, les effectifs de pies n’ont aucunement baissé. Des approches de gestion intégrées, plus interdisciplinaires et incluant l'écoéthologie et les sciences humaines et sociales[83] sont donc recommandées par les spécialistes[7]. Il s'agit notamment de mieux comprendre et utiliser les déterminants des patrons de distribution et des dynamiques d’évolution de la pie (ressources, piégeage, compétition, parasitisme, régulation par les pathogènes, « seuils d'autorégulation et de stabilisation des effectifs »)[7].

En 2014, la pie n'est plus classée nuisible que dans 70 départements, dont 6 partiellement essentiellement par l'arrêté ministériel du . De plus les conditions de piégeage et d'accréditation à réaliser cette destruction ont été réellement resserrées : « Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien. Le tir ou le piégeage ne sont autorisés que dans les cultures maraîchères, les vergers et sur les territoires où (...) des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en œuvre. Le tir dans les nids est interdit ».

Le Conseil d'État a annulé dans une décision du (applicable dès sa parution) le classement en espèce nuisible pour la pie dans l'Aube, l'Aude, le Calvados, l'Isère, la Marne, la Seine-et-Marne et le Rhône.

Taxinomie et systématique

Systématique

La première description dans la littérature scientifique a été réalisée par Carl von Linné en 1758, sous le nom Corvus pica. Le genre Pica fut créé par Brisson en 1760, et l'espèce fut finalement rebaptisée Pica pica.

Sous-espèces

Selon le Handbook of the Birds of the World[84], il existe dix sous-espèces de Pie bavarde :

- Pica pica anderssoni Lönnberg, 1923, qui vit dans le sud-est de la Russie (Kraï du Primorie) et tout au nord-est de la Chine et de la Corée.

- Pica pica bactriana Bonaparte, 1850, qui se trouve de la Sibérie jusqu'au lac Baïkal vers l'est et, vers le sud, jusqu'au sud du Caucase, en Irak, en Iran et au Pakistan.

- Pica pica bottanensis Delessert, 1840, qui vit à l'ouest de la Chine (Qinghai, Sichuan, région autonome du Tibet) et au Bhoutan.

- Pica pica camtschatica Stejneger, 1884, qui vit dans l'Extrême-Orient russe, du nord de la mer d'Okhotsk jusqu'au Kamtchatka.

- Pica pica fennorum Lönnberg, 1927, qui se trouve du nord de la Scandinavie jusqu'à l'ouest de la Sibérie.

- Pica pica leucoptera Gould, 1862, qui vit en Russie (Transbaïkalie), en Mongolie et au nord-est de la Chine (Mongolie-Intérieure et Heilongjiang).

- Pica pica mauritanica Malherbe, 1845, qui se trouve en Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).

- Pica pica melanotos A. E. Brehm, 1857, qui se cantonne à la péninsule Ibérique.

- Pica pica pica (Linnaeus, 1758), dont l'aire de répartition s'étend du sud de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée en incluant les îles Britanniques, et jusqu'en Europe de l'Est.

- Pica pica serica Gould, 1845, qui vit dans l'Est et dans le Sud de la Chine, à Taïwan, et dans le nord de la Birmanie, du Laos et du Viêt Nam.

Selon la même source, d'autres sous-espèces décrites ne seraient pas valides, telles que :

- Pica pica galliae et Pica pica germanica, incluses dans Pica pica pica

- Pica pica kot, Pica pica laubmanni et Pica pica hemileucoptera, incluses dans Pica pica bactriana

- Pica pica japonica, Pica pica amurensis et Pica pica jankowskii, incluses dans Pica pica anderssoni

- Pica pica hainana et Pica pica alashanica, incluses dans Pica pica serica.

Voir aussi

Articles connexes

Références taxonomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Pica pica dans Passeriformes

- (fr+en) Référence Avibase : Pica pica (Linnaeus, 1758) (+ répartition) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Pica pica (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Pica pica (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Pica pica (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Pica pica

- (en) Référence NCBI : Pica pica (taxons inclus)

Liens externes

- (fr) Référence Oiseaux.net : Pica pica (+ répartition)

- (en) Référence UICN : espèce Pica pica (consulté le )

- Vidéos d'Internet Bird Collection

- Données de suivi pour la région Rhône-Alpes

Bibliographie

- François Chiron, Dynamiques spatiale et démographique de la pie bavarde Pica pica en France : implications pour la gestion [85]; Thèse de doctorat en écologie, du MNHN (qui répond notamment à une demande du Département de la Seine-Saint-Denis où les pies se montrent de plus en plus abondantes dans les espaces verts[86], soutenue le , PDF, 322 pages, et Résumé de la thèse

- Marzluff, J. M. 2001. Worldwide urbanization and its effects on birds. - In: Marzluff, J. M., Bowman, R. and Donnelly, R. (eds), Avian ecology and conservation in an urbanizing world. Norwell, Massachusetts, Kluwer Academic, p. 19-47.

- T.R. Birkhead, Timing and duration of mate guarding in magpies, Pica pica ; Volume 30, Issue 1, February 1982, Pages 277-283 doi:10.1016/S0003-3472(82)80264-9

Références

- Balanca, G. 1984. Diet of a magpie (Pica pica) population. - Gibier Faune Sauvage 3:37- 61.

- Takeishi, M. 1995. A study on the ecological factors in the population dynamics and distribution of the black billed magpie Pica pica sericea in Japan. - Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History 14:55-97.

- Birkhead, T. 1991. The Magpies. - London T&AD Poyser.

- Jerzak, L. 2001. Synurbanization of the magpie in the Palearctic. - In: Marzluff, J. M., Bowman, R. et Donnelly, R. (eds), Avian ecology and conservation in an urbanizing world. Norwell, Massachusetts, Kluwer Academic, p. 403-425.

- Voir page 142/322 de la thèse de François Chiron citée dans la bibliographie ci-dessous.

- MacMahon J.A. (1997) Deserts p. 597, National Audubon Society Nature Guides, Knopf A.A. Inc, (ISBN 0-394-73139-5).

- François Chiron, Dynamiques spatiale et démographique de la pie bavarde Pica pica en France : implications pour la gestion ; Thèse de doctorat en écologie, du MNHN, soutenue le 23 février 2007, PDF, 322 pages.

- Clark, J. A., et al. 2004. Bird ringing in Britain & Ireland 2003. - Ringing & Migration 22:85-127.

- Balmer, D. et Peach, W. 1997. Population changes on Constant Effort Sites 1995-96. - BTO News 208.

- Eden, S. F. 1985. Social organisation and the dispersal of non-breeding magpies Pica pica. Unpublish. In. Sheffield, University of Sheffield.

- Sax, B. 2005. Des hommes et des... Corbeaux. - Paris Delachaux et Niestlé.

- Antonov, A. and Dimitrinka, A. 2003. Small-scale differences in the breeding ecology of urban and rural Magpies Pica pica. - Ornis fennica 80:21-30.

- Antonov, A. et Atanosova, D. 2002. Nest-site selection in the Magpie Pica pica in a highdensity urban population of Sofia (Bulgaria). - Acta Ornithologica 37:55-65.

- Holyoak, D. 1968. A comparative study of the food of some British Corvidae. - Bird Study 15:147-153., D. 1968.

- Goran Hogstedt, Effect of Additional Food on Reproductive Success in the Magpie (Pica pica) ; Journal of Animal Ecology Vol. 50, No. 1 (Feb., 1981), p. 219-229 (article consists of 11 pages) Published by: British Ecological Society lien vers l'étude.

- Gabriele Sorci, Juan José Soler and Anders Pape Møller, Reduced immunocompetence of nestlings in replacement clutches of the European magpie (Pica pica) ; doi: 10.1098/rspb.1997.0222 Proc. R. Soc. Lond. B 22 November 1997 vol. 264 no. 1388 1593-1598 (Résumé et article complet (PDF)).

- Gooch, S., et al. 1991. Magpie Pica pica and songbird populations. Retrospective investigations of trends in population density and breeding success. - Journal of Applied Ecology 28:1068-1086.

- Thompson, W. L., et al. 1998. Monitoring Vertebrate Populations, San Diego, California Academic Press.

- Thomson, D. L., et al. 1998. The widespread declines of songbirds in rural Britain do not correlate with the spread of their avian predators. Proceedings: Biological Sciences 265:2057-2062.

- Chalfoun, A. D., et al., « Nest predators and fragmentation: a review and meta-analysis », Conservation biology, vol. 16, , p. 306-318 (DOI 10.1046/j.1523-1739.2002.00308.x, lire en ligne [PDF]).

- Bossema, I., et al. 1986. Adaptations to interspecific competition in five corvid species in the Netherlands. - Ardea 74(2):199-210.

- Birkhead, T., et al. 1986. Social organization of a population of magpies Pica Pica. - Ardea 74:59-68.

- D. Buitron, « Female and male specialization in parental care and its consequences in black-billed magpies », The Condor, vol. 90, no 1, , p. 29-39 (lire en ligne [PDF]).

- E. Paradis, S.R. Baillie, W.J. Sutherland et R.D. Gregory, « Patterns of natal and breeding dispersal in birds », Journal of Animal Ecology, vol. 67, , p. 518-536 (DOI 10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x, lire en ligne [PDF]).

- Voir à ce propos la page 99/322 de la thèse de François Chiron citée en bibliographie.

- G. Baeyens (1981). The roles of the two sexes in territory defence in the Magpie (Pica pica). - Ardea 69:69-82.

- Flint, P. R. et Stewart, P. F. 1983. The Birds of Cyprus, an annectodal check list. - British Ornithologists Union.

- Gerd Rehkämper, Heiko D. Frahma, Karl Zilles, Quantitative Development of Brain and Brain Structures in Birds (Galliformes and Passeriformes) Compared to that in Mammals (Insectivores and Primates) (Part 2 of 2) ; Brain, behavior and evolution, Vol. 37, no 3, 1991 (PDF 2035 KB) (Résumé).

- Jarvis ED, Güntürkün O, Bruce L, Csillag A, Karten H, et al., « Avian brains and a new understanding of vertebrate brain evolution », Nat Rev Neurosci, vol. 6, , p. 151–159 (DOI 10.1038/nrn1606).

- Prior H, Gonzalez-Platta N, Güntürkün O (2004), Personalized memories for food-hoards in Magpies. Ravens Today: Third International Symposium on the Raven (Corvus corax). Metelen, Germany.

- H. Prior, A. Schwarz, O. Güntürkün, « Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): Evidence of self-recognition », PLoS Biol, vol. 6, no 8, (DOI 10.1371/journal. pbio.0060202).

- Gallup GG Jr, « Chimpanzees: self-recognition », Science, vol. 167, , p. 86–87 (lire en ligne [PDF]).

- D.J Povinelli, A.B. Rulf, K.R. Landau, D.T. Bierschwale, « Self-recognition in chimpanzees (Pan troglodytes): distribution, ontogeny, and patterns of emergence », Journal of Comparative Psychology, vol. 107, , p. 347–372 (lire en ligne [PDF]).

- « Failure to demonstrate self-recognition in gorillas », Am J Primatol, vol. 2, , p. 307–310 (DOI 10.1002/ajp.1350020309).

- Patterson FGP, Cohn RH (1994) Self-recognition and self-awareness in lowland gorillas. In: Parker ST, Mitchell RW, editors. Self-awareness in animals and humans: developmental perspectives. New York (New York): Cambridge University Press. p. 273–290.

- Lethmate J, Dücker G (1973) Untersuchungen zum Selbsterkennen im Spiegel bei Orang-Utans und einigen anderen Affenarten. Z Tierpsychol 33: 248–269.

- V. Walraven, L. van Elsacker, R. Verheyen, « Reactions of a group of pygmy chimpanzees (Pan paniscus) to their mirror images: evidence of self-recognition », Primates, vol. 36, , p. 145–150 (DOI 10.1007/BF02381922).

- D. Reiss, L. Marino, « Mirror self-recognition in the bottlenose dolphin: a case of cognitive convergence », Proc Natl Acad Sci, vol. 98, , p. 5937–5942 (lire en ligne).

- J.M. Plotnik, F.B.M de Waal, D. Reiss D, « Self-recognition in an Asian elephant », PNAS, vol. 103, , p. 17053–17057 (lire en ligne [PDF]).

- F.B.M. De Waal, « Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy », Annu Rev Psychol, vol. 59, , p. 279–300 (lire en ligne [PDF]).

- (en) « Magpies grieve for their dead (and even turn up for funerals) », sur Daily Mail (consulté le ).

- S.F. Goodburn, « Territory quality or bird quality? Factors determining breeding success in the Magpie Pica pica », Ibis, vol. 133, no 1, , p. 85-90 (DOI 10.1111/j.1474-919X.1991.tb04815.x).

- « Comparative Population Structure and Gene Flow of a Brood Parasite, The Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius), and Its Primary Host, the Magpie (Pica pica) », Evolution, vol. 53, no 1, , p. 269-278 (DOI 10.2307/2640939, lire en ligne [PDF]).

- Données de suivi pour la région Rhône-Alpes.

- Olivier Iborra, Pie bavarde Pica pica, Cora, Faune sauvage.

- Vincent Devictor, Thèse pour obtenir le titre de Docteur de l’Université Paris VI La Nature Ordinaire face aux perturbations anthropiques Impact de la dynamique temporelle et de la fragmentation spatiale des paysages sur les communautés.

- Jerzak, L. 1995. Breeding ecology of an urban magpie Pica pica population in Zielona Gora (SW Poland). - Acta Ornithologica (Warsaw) 29(3):123-133.

- Marzluff, J. M., R. B. Boone, and G. W. Cox. 1994. Native pest bird species in the West: why have they succeeded where so many have failed? Stud. Avian Biol. 15:202–220.

- J. Jokimäki et E. Huhta, « Artificial nest predation and abundance of birds along an urban gradient », The Condor, vol. 102, no 4, , p. 838-847 (lire en ligne [PDF]).

- R.D. Gregory et J.H. Marchant, « Population trends of jays, magpies, jackdaws and carrion crows in the United Kingdom », Bird Study, vol. 43, , p. 28-37 (lire en ligne [PDF]).

- M.C.K. Soh, N.S. Sodhi, R.K.H. Seoh et B.W. Brook, « Nest site selection of the house crow (Corvus splendens), an urban invasive bird species in Singapore and implications for its management », Landscape and Urban Planning, vol. 59, no 4, , p. 217- 226 (lire en ligne).

- Etoc, G. 1913. Les oiseaux de Paris et du bois de Boulogne (1893-1911). - Levallois- Perret.

- Normand, N. et Lesaffre, G. 1977. Les oiseaux de la région parisienne et de Paris. - Paris.

- Baeyens, G. 1981a. Magpie breeding success and carrion crow interference. - Ardea 69:125-139.

- Jerzak, L. 2001. Synurbanization of the magpie in the Palearctic. - In: Marzluff, J. M., Bowman, R. et Donnelly, R. (eds), Avian ecology and conservation in an urbanizing world. Norwell, Massachusetts, Kluwer Academic, p. 403-425.

- (Mccleery and Perrins 1998, Walther et al. 2002).

- British Trust for Ornithology 2006. Breeding birds in the widercountryside. In, BTO.org.

- Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs / Portail ; Espèces suivies et tendances de 1989 à 2009, et autres sources).

- La pie bavarde en haute normandie, consulté 2011-08-14.

- BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. In,.

- Jiguet, F. 2001. « Programme STOC-EPS - Bilan de la relance du réseau national en 2001 », Ornithos 8:201-207. (voir fig. 1).

- Noms usuels de la pie sur le CRNTL..

- Urs Noel Glutz von Blotzheim : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 13/3, Passeriformes. 3. Teil, Corvidae und Sturnidae. Aula, Wiesbaden 1993, p. 1991-2.

- « Les pies aiment à prononcer des paroles. Non seulement elles apprennent, mais elles se plaisent à apprendre. Elles étudient intérieurement; elles montrent, par leur soin et leur application, tout l'intérêt qu'elles y portent. Il est certain que des pies sont mortes des efforts que leur coûtait un mot difficile », Pline l’ancien, Histoire naturelle, Livre X, LIX.

- Marie-Dominique Leclerc, Les dits des oiseaux, Le Moyen Âge 1/2003, Tome CIX, p. 59-78.

- Le terme « pica », qui est à l’origine du mot pie, paru pour la première fois vers 1170 dans le roman d’aventure anglo-normand Romance of Horn, signifiait en sens figuré un objet sans valeur : « Qu’ele n’out un d’icés [le] vaillant [d’]une pie… », Romance of Horn, 2764.

- « Les pies sont larronnesses ; larron comme une pie », Dictionnaire de L'Académie française, 1re édition, 1694 : article « pie ». Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, dans son Histoire naturelle des oiseaux, déclare que la pie a des « mauvaises habitudes, celle de voler de faire des provisions », 1707-1788, tome 3, p. 85 sq. Un corvidé connu dans l’Antiquité par κολοιός/koloiós graculus, ou monedula aurait déjà été affublé d’une triste réputation de voleur d’objets en or, argent ou autres objets brillants (W. Geoffrey Arnott, Birds in the Ancient World from A to Z, Ed. Routledge, 2007, p. 104). Un autre corvidé, le Κορωνι, était exhibé à Rhodes lors d’une cérémonie où un groupe d’hommes chantait une chanson en honneur de l’oiseau et recueillent de la nourriture et de l’argent pour lui. W. Geoffrey Arnott, op. cit., p. 114.

- Louis-Charles Caigniez, Théodore Baudouin d'Aubigny, La pie voleuse ou La servante de Palaiseau, Ed. J.N. Barba, 1815.

- Z. Klejnotowski 1972, cité par Urs Glutz von Blotzheim, op. cit., p. 1994.

- (en) T. V. Shephard, « ‘The thieving magpie’? No evidence for attraction to shiny objects », Animal Cognition, .

- Lemoine, A. et Sauvage, A. 1997. Urbains et oiseaux : une coexistence ambivalente. - In: Clergeau, P. (ed), Oiseaux à risques en ville et en campagne. Paris, INRA, p. 181-197.

- ONCFS 2000. Conférence de presse du 7 décembre 2000 / Enquête nationale sur les prélèvements 1998/1999.

- Levrel, H. 2006. Construire des indicateurs durables à partir d'un savoir issu de multiples pratiques : le cas de la biodiversité. - Gérer et comprendre 85:51-62.

- Micoud, A. 1998. Des hommes et des animaux sauvages: questions sociologiques à l'écologie. - In: Educagri (ed), Écologie et société. Dijon.

- DeVulpillieres, B. 2004. Regards croisés sur la faune sauvage : Entre agriculture et sciences de la nature. In. Paris, University Rennes1-Muséum national d'histoire naturelle, p. 22.

- Clergeau, p. 1997. La gestion des oiseaux à risques. - In: Clergeau, P. (ed), Oiseaux à risques en ville et en campagne. Paris, INRA, p. 7-24.

- Feare, C. J. 1991. Control of bird pest populations. In: Bird Population Studies. -:463- 478.

- Balmford, A., et al. 2005. The 2010 challenge: data availability, information needs and extraterrestrial insights. - Philosophical Transactions of the Royal Society B 360:221- 228.

- Pullin, A. S., et al. 2004. Do conservation managers use scientific evidence to support their decision-making? - Biological conservation 119:245–252.

- Novaro, A. J., et al. 2005. An empirical test of source-sink dynamics induced by hunting. - Journal of Applied Ecology 42:910-920.

- DeStephano, S. et Deblinger, R. D. 2005. Wildlife as valuable natural resources vs. intolerable pests: a suburban wildlife management model. - Uban ecosystems 8:179- 190.

- Mora, I. 2000. Nuisance et régulation des espèces animales susceptibles d'être classées nuisibles en Île-de-France : descriptif de la situation. In. Paris, Conseil Régional Cynégétique de l'Ile-de-France, p. 28.

- Alberti, M., et al. 2001. Quantifying the urban gradient: linking urban planning and ecology. - In: J.M., M., Bowman, R. et Donnelly, R. (eds), Avian Ecology in an Urbanizing World. Norwell, MA, Kluwer Academic Publishers, p. 68-85.

- (en) Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, José Cabot, Handbook of the Birds of the World : Bush-shrikes to old world sparrows, vol. 14, Lynx Edicions, , 893 p. (ISBN 8496553507), p. 604.

- François Chiron, « Dynamiques spatiale et démographique de la pie bavarde Pica pica en France : implications pour la gestion », thèse, sur tel.archives-ouvertes.fr, CNRS, (consulté le )

- Lissignol-Husté, A. 2005. Étude des processus écologiques responsables de la répartition et de la dynamique de la biodiversité en milieu urbain. In: Ecology. Paris, University of Pierre et Marie Curie, p. 69.