Écologie urbaine

L’écologie urbaine est stricto sensu un domaine de l'écologie (la science qui étudie les écosystèmes) qui s'attache à l'étude de la ville comme écosystème.

Il peut aujourd'hui, par vulgarisation et dans un but de sensibilisation aux problématiques environnementales, regrouper la prise en compte de l'ensemble des problématiques environnementales concernant le milieu urbain ou périurbain. Elle vise à articuler ces enjeux en les insérant dans les politiques territoriales pour limiter ou réparer les impacts environnementaux.

Histoire

Même si les jardins de Babylone sont parfois invoqués, c'est l'École de Chicago qui est réputée être à l'origine du premier courant d'écologie urbaine, et même indirectement à l'origine de l'expression francophone « écologie urbaine »[1], avec une approche peu liée à l'écologie scientifique[2], l'écologie urbaine y trouvant néanmoins une première expression avec les études sociologiques de l'École de Chicago, au début du XXe siècle. Cette école marque aussi le début de l'application des sciences sociales à la ville, et plus généralement au phénomène urbain. L'écologie urbaine postule une interdépendance entre le citadin et son environnement urbain, que la notion d'empreinte écologique élargira à la planète dans les années 1990-2000. La ville d'abord décrite sous forme d'aires plus ou moins naturelles (schémas concentriques de Burgess) par l'école de Chicago est vue comme un lieu source et puits, de flux et d'énergies, avec des impacts directs et indirects complexes vis-à-vis de la biodiversité et de la biosphère ou du climat. Il y règne des relations particulières entre citadins, et la communauté urbaine est à la fois un modèle spatial et un ordre moral (Robert Park). Quelques modèles utopiques fouriéristes ou la cité-jardin telle qu'imaginée par Ebenezer Howard, ou à la française seront quelques-uns des modèles socio-urbanistiques qui seront plus ou moins dissous dans la généralisation de la périurbanisation et de rurbanisation qui rendent plus floues les limites de l'écologie urbaine qui pourtant reste un cadre, par exemple pour la restauration, la protection ou la gestion d'une certaine biodiversité en ville, cette biodiversité étant elle-même vue comme bioindicateur ou indicateur de développement soutenable dans le cadre par exemple des agendas 21 (puis du Grenelle de l'Environnement en France).

À la fin du XXe siècle, le rapport Brundtland fait l'un de ses focus (chap. 9[3]) sur l'importance croissante de la ville dans le monde, alors que l'humanité devenait de plus en plus urbaine (« En 60 ans seulement, la population urbaine des pays en développement s’est multipliée par dix. Elle était de l’ordre de 100 millions en 1920 et elle approche du milliard en 1980. En même temps, sa population rurale a plus que doublé ».), et alors que la naturalité des campagnes régressait, les sentiments à l'égard de la nature changent, se traduisant notamment par une volonté de plus de nature en ville. L'aménagement urbain évolue et selon Paul Rookwood[4] des politiques urbaines pragmatique appuyés sur des analyses scientifiques approfondies peuvent contribuer à la conservation de la biodiversité, quand elles permettent un processus de planification urbaine plus écologique et efficace, proactif plutôt que réactif, à la fois visionnaire et pragmatique, adapté au contexte local (Cf. ressources disponibles), prescriptif et pas seulement pédagogique ou informatif, identifiant et hiérarchisant dans l'espace des modalités et des lieux de protection et restauration, répondant aux procédures d'études d'impact et de mesures compensatoires (à moyen et à long terme), en surmontant la tendance inhérente des projets à fragmenter les habitats naturels, en portant l'accent sur une planification perturbant moins les habitats et les systèmes et en fournissant des bases rationnelles pour mieux coordonner les exigences spécifiques des projets d'atténuation, avec des mécanismes financiers efficaces pour compenser les pertes importantes d'opportunité économique, en construisant des politiques de consensus et le soutien public via un processus ouvert et responsable, régulièrement évalué et le cas échéant corrigé et non simplement consultatif[4].

De nouveaux concepts tels que l' urbotanique[5], l'agriculture urbaine intégrée apparaissent.

Écologie urbaine et concept de ville soutenable

L'écologie urbaine est un concept qui rapproche les enjeux écologiques de la vie urbaine, y compris dans la perspective de changements globaux[6]. Il défend une approche transverse sur tous les thèmes ayant trait à la promotion d'un mode de vie soutenable en zone urbaine : transport, urbanisme, habitat, lutte contre la pollution, démocratie et économie locale...

Le concept des villes durables est mieux connu. Au niveau mondial et européen, des réseaux de villes durables se sont constitués, notamment autour de l'ICLEI (Conseil international pour les initiatives environnementales locales ou International Council for Local Environmental Initiatives, fondé en 1990), qui réunit en 2006 près de 500 gouvernements, villes ou collectivités régionales engagés dans la voie du développement soutenable.

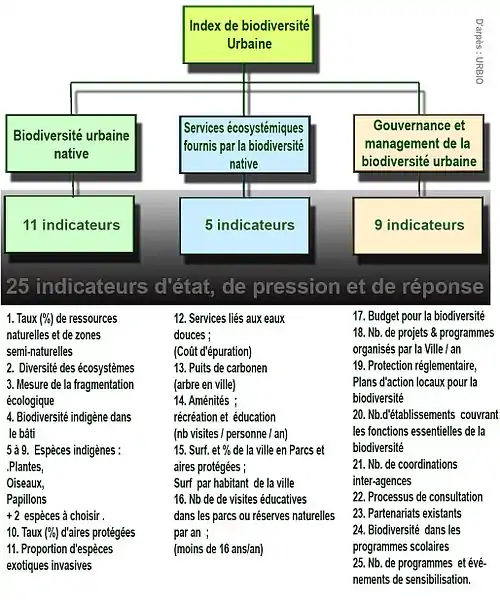

Après une période surtout consacré aux inventaires d'espèces et expérimentations de gestion différentiée, les acteurs tendent à chercher à comprendre les liens entre Biodiversité urbaine (ordinaire ou non) et fonctionnement écologique et services écosystémiques[7].

Tendances

Après le sommet de la terre de Rio (), sont apparues des concepts tels que celui de ville renouvelée sur elle-même (en densification[8]), et d'une construction cherchant à rembourser sa « dette écologique », et réduire son empreinte écologique, par exemple via une quinzième cible HQE. Ces démarches se développent, ainsi que les Agenda 21 qui commencent à se traduire dans les documents et règlements d'occupation du sol.

Paris a par exemple introduit dans son Plan local d'urbanisme (PLU) la notion de « Coefficient de biotope » qui dépasse le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant, l'indicateur le plus utilisé, en introduisant aussi des critères de qualité écologique des espaces.

Les aménageurs n'ayant pas toujours dans le passé respecté leurs obligations en matière d'espaces libres (50 % du projet) où souvent la végétation était pauvre et sur une couche de terre insuffisante, le nouveau PLU interdit les espaces libres sur dalle, au profit d'aménagement « en pleine terre » de 20 % du terrain situé (soit 40 % des espaces libres), en créant des surfaces végétalisées supplémentaires selon le déficit mesuré par la ville dans la zone.(sur 20 à 30 % des espaces libres). Si ces aménagements ne sont pas possibles, l'aménageur doit créer des toitures, terrasses et/ou des murs végétalisés.

La Commission européenne soutient un « réseau européen des cités vertes » (European Green Cities Network ou EGCN) créé en 1996 en lien avec le projet « EU Thermie project European Green Cities », d'abord conçu comme un forum pour disséminer les bonnes pratiques de construction durable et exemples d'initiatives d'urbanisme durable[9] puis fédérant et encourageant des démarches citoyennes et de collectivités voulant construire en économisant l'énergie, et voulant redonner de la place à la nature en ville pour la rendre plus vivable et durable, en contribuant au lien social, à la santé[10] et à la protection de l'environnement et en considérant que ces bienfaits sont aussi source de richesse patrimoniale (économique, sociale et environnementales) ; c'est le thème des 4e assises européennes du paysage en 2009[11].

En France, dans la stratégie nationale pour la biodiversité, un des 6 « engagements de l’État » () ses engagements pour la SNB ; était de Restaurer des milieux naturels et des continuités écologiques y compris des « trames vertes et bleues urbaines[12] » avec valorisation de friches industrielles et portuaires (en lien avec les 37 actions du plan d’actions « Restaurer et valoriser la nature en ville »[13]) tout en luttant contre les espèces invasives notamment présentes en ville. Un premier bilan fait en 2012 cite quelques actions engagées (film, outil pédagogique, note sur l'intégration de la nature dans les Plans locaux d'urbanisme[14], et des actions repoussées, faute de budget selon le gouvernement (« Atlas de la Biodiversité Communale » (ABC) initialement prévu pour 2012 et élaboration d’un indicateur d'accessibilité des espaces verts) et en raison d'une « faible implication des acteurs ». Sont prévus pour 2012-2013 « un kit pédagogique destiné aux élus, un portail d’informations consacré à la nature en ville et la tenue d’une conférence nationale en 2013 »[15].

Une autre tendance est l'intégration de la notion de services écosystémiques pour l'évaluation et la prise en compte ou la gestion restauratoire de la nature en ville[16]. À ce titre, la place de l'avifaune en milieu urbain est de plus en plus interrogée et tend à être étudiée pour ses problématiques propres à la vie en ville, à commencer par le fameux moineau[17].

Sous l'impulsion de chercheurs comme Sabine Barles en France[18], André Guillerme ou encore Roberto D'Arienzo[19] - [20], a pu émerger ces dernières années une tendance à parler de métabolismes urbains (en) ; En 2018, ce concept est défini par S Barles comme un outil d'analyse interdisciplinaire de la totalité des flux (matière/énergie, entrants/internes/sortants) mis en jeu par le fonctionnement d'une société urbaine, dans un territoire (celui de la ville et celui, plus étendu de son empreinte écologique), s'inscrivant dans des interactions biosphère/société, avec donc une approche qui est aussi socio-écologique[21]. Cette approche est une alternative à la comptabilité monétaire, mais elle reste quantitative. Elle est née des premiers travaux d'écologie urbaine, publiés par Odum, Duvigneaud et s'inspire aussi de concepts issus de l'écologie industrielle[21], sachant que la ville est aussi flux de personnes. Cette approche étudie les manières que la ville a de former non simplement un cadre fixe mais aussi des rythmes et cyclicités (jour/nuit/horaires de travail / semaine/ week end/ saisons/vacances, évènementiel, cycles de rénovation urbaine, etc.).

Écologie urbaine liée aux modes doux de déplacements

Le milieu urbain appelle à utiliser les modes doux de déplacements. Ceux-ci sont définis par tout mode de transport actif non motorisé, mais pouvant être mécanisé. Ils incluent alors la marche, le vélo, la trottinette ou encore la planche à roulettes. Ces modes doux sont étroitement liés aux transports en commun car ils permettent une complémentarité d'usage pour aboutir à un déplacement donné dans un mode alternatif à l'usage de la voiture[22].

Une ville contient généralement un réseau d'infrastructures liées aux modes doux de déplacements. Il est entendu sous ce terme les notions de pistes et/ou bandes cyclables, trottoirs. Ces derniers incluent arrêts de bus, arrêts de Tramway, bouches de métro, ou encore les stations de vélo libre service. Ces infrastructures, comme la plupart des structures urbaines, jouent un rôle sur l'imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation nuit aux échanges eau/sol/air, ainsi qu'à la biodiversité.

Ce réseau préexistant pourrait être végétalisé, dans le but de créer un réseau vert à l'intérieur de la ville. En effet, l'urbanisation est à l'origine de la fragmentation et la destruction de milieux naturels, et il serait intéressant de compenser cette perte par la création d'un corridor vert au sein de la ville. En végétalisant ces infrastructures, il serait alors ainsi possible de créer un « stepping stones » ou corridor discontinu en pas japonais. Pour cela, il faudrait privilégier l'utilisation de plantes locales, afin de ne pas privilégier la dissémination de plantes exotiques invasives.

Les avantages environnementaux liés à ces installations sont la réduction des effets d'îlot de chaleur urbain, et une meilleure filtration des eaux pluviales.

Écologie urbaine et socioéconomie

Plusieurs études ont mis en évidence une relation entre la biodiversité des jardins publics et privés ou la perennité de la végétation d'une ville avec le type de statut socioéconomique des habitants proches(ici évalué selon les catégories du Claritas PRIZM[23] - [24] - [25]. De nombreux processus participatifs et collaboratifs sont testés, incluant notamment les jardins partagés et l'agriculture urbaine. Il a aussi été montré que la qualité et l'importance des espaces verts avait des effets en matière de santé publique.

Gouvernance des projets

La gouvernance des projets et notamment des projets urbains qu'ils 'agisse de construction de quartiers nouveaux, de réhabilitation ou d'aménagements et d'équipements publics, peut contribuer à un développement durable notamment dans le cadre de l'urbanisme participatif. Le développement de la démocratie directe est un élément essentiel pour l'appropriation des projets et aussi leur gestion et donc de leur durabilité. L'urbanisme participatif est aussi une pédagogie qui prend en compte l'écologie.

Réduire l'imperméabilité des sols

Une des tendances en matière d’écologie urbaine depuis le début des années 1990 est de réduire l'imperméabilité des sols en milieu urbain, qui ont été fortement artificialisés depuis le XIXe siècle. Les projets d’aménagements urbains qui consistent à rendre la ville perméable se multiplient en France. Cette renaturation des sols urbains répond à de nombreuses problématiques, comme les risques liés à la pollution ou au changement climatique, comme les ilots de chaleur urbain, mais également la demande croissante de la population pour un meilleur cadre de vie. La réduction de l'imperméabilité des sols passe par plusieurs aménagements, dont la réintroduction d’espaces végétaux, la réutilisation des eaux pluviales, des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement urbain comme les chaussées-réservoirs, les puits ou encore les noues.

Notes et références

- voir page 122, in Soubeyran Olivier. Imaginaire disciplinaire et écologie urbaine. In: Quaderni. N. 43, Hiver 2000-2001. Écologie urbaine. p. 117-133. doi:10.3406/quad.2000.1476 ; consulté 2011-11-06

- Pierre George, « Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, L'École de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine », Annales de géographie, vol. 88, no 490, , p. 723–725 (lire en ligne, consulté le )

- Notre avenir à tous - Rapport Brundtland/Chapitre 9, sur Wikisource

- Paul Rookwood, Landscape planning for biodiversity ; Landscape and Urban Planning Volume 31, Issues 1-3, février 1995, pages 379-385 Ecological Patterns and Processes in European Agricultural Landscapes ; doi:10.1016/0169-2046(94)01064-F (Résumé, en anglais)

- Tela Botanica, [Carnets d’une urbotaniste], De la botanique inattendue ! Étude sur la mutation de la nature en milieu urbain, brève du jeudi 8 septembre 2011

- (en) Nancy B. Grimm, Stanley H. Faeth, Nancy E. Golubiewski et Charles L. Redman, « Global Change and the Ecology of Cities », Science, vol. 319, no 5864, , p. 756–760 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.1150195, lire en ligne, consulté le )

- Comité français de l’UICN Panorama des services écosystémiques fournis par les milieux naturels en France ; Les écosystèmes urbains, vol 2.3 ; PDF, 20 pages

- Haaland C., Van den Bosch C.K., 2015, "Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: a review", Urban forestry & urban greening, Vol.14, 760-771

- Site « réseau européen des cités vertes »

- Tzoulas, K., K. Korpela, S. Venn, V. Yli-Pelkonen, A. Kazmierczak, J. Niemela et P. James, 2007, Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure : A literature review. Landscape and Urban Planning, vol. 81, 167-178

- 26-28 octobre, Strasbourg (Site Internet des assises 2009)

- Philippe Clergeau, « Services écologiques et Trame Verte Urbaine », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 12 | mai 2012, mis en ligne le 04 mai 2012, consulté le 06 février 2013. URL : http://vertigo.revues.org/11834 ; DOI : 10.4000/vertigo.11834

- Plan [Restaurer et valoriser la nature en ville], prévu par le Grenelle de l'environnement, annoncé en juin 2009 et le 13 novembre 2010

- ETD, Intégrer la nature en ville dans le Plan local d’urbanisme - Observation, analyse, recommandations La note réalisée par Etd

- Tiphaine Kervadec, Nature en ville, Premier comité de suivi du Plan national «Restaurer et valoriser la nature en ville», Sur le site projetdeterritoire.com du 25 janvier 2012

- [PDF]Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France - volume 2.3 : Écosystèmes urbains, sur le site uicn.fr (2014)

- « Les moineaux des villes en péril », sur CNRS - Le journal

- Sabine Barles, « Comprendre et maîtriser le métabolisme urbain et l’empreinte environnementale des villes », RESPONSABILITÉ & ENVIRONNEMENT, no N° 52, (lire en ligne)

- D'ARIENZO, Roberto ; YOUNES, Chris (eds.), Recycler L'urbain, Geneve, MetisPresses,

- D'ARIENZO, Roberto, YOUNES, Chris, LAPENNA, Annarita, ROLLOT, Mathias (eds.), Ressources urbaines latentes, Geneve, Metispresses, , 414 p.

- Sabine Barles (2018) - Le métabolisme territorial : l’énergie et la matière des sociétés (Colloque « Paysages métaboliques? Paysages circulaires?» - 08 mars 2018 à l'ENSP de Versailles) ; voir le point 0:33 / 37:22

- « Groupement des Autorités Régionales de Transport » (consulté le )

- Martin, C. A., Warren, P. S., & Kinzig, A. P. (2004). Neighborhood socioeconomic status is a useful predictor of perennial landscape vegetation in residential neighborhoods and embedded small parks of Phoenix, AZ. Landscape and Urban Planning, 69(4), 355-368 (résumé).

- Kinzig, A. P., Warren, P., Martin, C., Hope, D., & Katti, M. (2005). The effects of human socioeconomic status and cultural characteristics on urban patterns of biodiversity. Ecology and Society, 10(1), 23.

- Grove, J. M., Troy, A. R., O’Neil-Dunne, J. P. M., Burch Jr, W. R., Cadenasso, M. L., & Pickett, S. T. A. (2006). Characterization of households and its implications for the vegetation of urban ecosystems. Ecosystems, 9(4), 578-597.

Voir aussi

Bibliographie

- La Nature dans la ville ; biodiversité et urbanisme, avis et rapport du Conseil économique et social français, rédaction Bernard Reygrobellet ; Éditions des Journaux officiels. (Télécharger ce rapport 182 pages)

- Adams L.W., Urban wildlife habitat, a landscape perspective. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994

- Clergeau Philippe (écologue, Inra Rennes) Une écologie du paysage urbain, éditeur : Apogée, , 136 pages, (ISBN 2-84398-288-X) et (ISBN 978-2-84398-288-0)

- Goode D. A. , article intitulé « Urban Nature Conservation in Britain », The Journal of Applied Ecology, Vol. 26, No. 3 (), p. 859-873, doi:10.2307/2403697 (Lien)

- Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L'École de Chicago : naissance de l'écologie urbaine, Armand Colin, Paris, 1979

- Ekhart Hahn, Okologische Stadtplanung, Haag & Herchen, Frankfurt, 1987

- Ekhart Hahn, Ecological Urban Restructuring, Theoretical foundation and concept for action, Wissenschaftszentrum - Paper FS II 91-402, Berlin, 1991

- David Rudlin et Nicholas Falk, Building the 21st Century Home - The Sustainable Urban Neighbourhood, Architectural Press, Oxford, 1999

- Douglas Farr, Sustainable Urbanism - urban design with nature, Wiley, Hoboken, 2008, 304 pages, (ISBN 978-0-471-77751-9)

- CERTU, Aménager avec le végétal pour des espaces verts durables (PDF - 326,4 ko); éditions du CERTU ; Coproduction ministère du Développement durable, CNVVF, FNCAUE, CERTU en collaboration avec l’AFDJEV, l’UNCPIE, Plantes et cité, la RN2D, la SNHF

- Gilbert O.L., The ecology of urban habitats. Chapman & Hall, Londres, 1980.

- Lanaspeze Baptiste avec Mathieu Geoffroy (photographies) ; Ville sauvage, Marseille. Essai d'écologie urbaine. Actes sud, Arles, 2012 (ISBN 978-2-330-00201-5)

- Lizet Bernadette, Wolf Anne-Elizabeth, Celecia John, coord., Sauvage dans la ville, hommage à P. Jovet. Revue d’ethnobiologie JATBA, MNHN éd., Paris, 1997.

- Chaïb, Jérôme ; Thorez, Jean-Paul ; (préface de Nicolas Hulot) ; Écocitoyen au quotidien : La maison, le jardin, le quartier ; Ed Sang de la terre, Collection Écologie urbaine, (Extrait/Google book)

- Mehdi Lotfi, Weber Christiane, Di Pietro Francesca, Selmi Wissal (2012), "Évolution de la place du végétal dans la ville, de l’espace vert a la trame verte", VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 12 Numéro 2. URL : http://vertigo.revues.org/12670

- Mission Économie de la biodiversité Infrastructures vertes urbaines et développement : vers une évaluation des impacts socio-économiques de la nature en ville ; Cahier no 5 de la collection "Cahiers Biodiv'2050".

- Vito (Victor Locuratolo), Vito Utopique, Mr Mondialisation, , site consulté le , [lire en ligne]

- « Désimperméabilisation et renaturation des sols: une nouvelle série de fiches du Cerema », sur Cerema (consulté le )

- El Moualy, Sabine. La nature en ville : comment les pratiques aménagistes s'adaptent en continu : étude à partir de cinq projets du Grand Ouest, Sciences de l'Homme et Société/Géographie, 2019. Lire en ligne

Articles connexes

Liens externes

- La ville-nature - Animation CNRS/sagascience (2010)

- Centre d'écologie urbaine (Montréal) Sur le site Ecologieurbaine.net

- Centre d'écologie urbaine (Bruxelles) Sur le site Urban-ecology.be (fr) (en) (nl)

- Site citoyen, pour un mode de vie soutenable en zone urbaine Sur le site Ecologie-urbaine.org

- association Bâtir-Sain liens écologie urbaine Sur le site Batirsain.org

- page d'accueil de l'ICLEI (en)

- Oiseaux que l’on rencontre en milieu urbain (2016) Sur le site de Défi-écologique

- PROJET VILLE PERMÉABLE Comment réussir la gestion des eaux pluviales dans nos aménagement? Grand Lyon la métropole et l'agence de l'eau