Urbanisme écologique

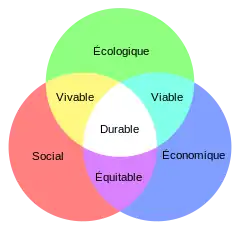

L'urbanisme écologique ou urbanisme durable est une façon d'appréhender le rapport de l'urbain à la nature. Il se veut ainsi plus respectueux de l'environnement en utilisant de nouvelles méthodes de constructions, de nouveaux matériaux, de nouveaux modes de déplacements, pour une ville donnant plus de place à la naturalité comme élément de qualité de vie. La notion de durabilité renvoie à l'impératif de concilier, dans l'urbanisme, le bien-être, l'équité et la cohésion sociales et le développement économique avec le respect du cadre naturel.

« Écovilles » ou « écovillages »

Définition

On les appelle parfois aussi « eco-towns », « éco-cités », « écoquartiers », « écopolis ». Ils sont des exemples plus ou moins complets ou aboutis de l'urbanisme écologique appliqués à l'échelle d'un territoire de vie plus important que la maison, l'immeuble ou le bâtiment tertiaire (du « quartier » à la ville de plusieurs millions d'habitants. Ces écovillages sont soumis à des règles, principes et critères plus ou moins stricts qui leur valent leur titre, mais ils sont très variés dans leur autonomie, leurs formes et dimensions, notamment parce qu'ils cherchent à tirer profit des ressources locales. Certains s'apparentent à des villes nouvelles, d'autre à la ville renouvelée sur elle-même. Ils se présentent souvent comme des exemples, voire des vitrines et lieux d'expérimentation et de démonstration, conçus pour être facilement visités.

Exemples

En Europe, elles se sont d'abord développées en Allemagne (Fribourg, sur des modèles d'abord testés à petite échelle par Hambourg, Stuttgart, Berlin..) et en Europe du Nord et au Royaume-Uni (ex : Bedzed).

En France : la France a pris du retard en termes d'écovilles et d'écoquartiers, mais de nombreux projets sont en cours. Le plan local d'urbanisme, qui remplace depuis 2000 le plan d'occupation des sols, intègre désormais un projet d'aménagement et de développement durable. L'urbanisme écologique est une des propositions du Grenelle de l'environnement (l'atelier 1 a notamment proposé « Un plan volontariste d'écoquartiers » avec la réalisation d'au moins un écoquartier avant 2012 dans les communes qui ont des programmes de développement de l’habitat supérieur à 200 logements. Ces écoquartiers doivent avoir des caractéristiques (environnementales, sociales, services, activités…) et niveaux de performances à définir (dans ces quartiers, qui imposeraient aux bâtiments non seulement des exigences de consommation énergétique mais aussi d’autres exigences sur l’eau, les déchets, la biodiversité, l’accessibilité, les transports, la densité minimale, la mixité sociale et fonctionnelle).).

Le pré-rapport de la Commission Attali publié en 2007 propose également la création avant 2012 de dix Ecopolis, villes d’au moins 50 000 habitants intégrant HQE (haute qualité environnementale) et nouvelles technologies de communication, et intégrant une mixité sociale.

Limites

- Certains projets sont du « greenwashing » (écoblanchiment) avec une forte empreinte carbone ou énergie grise, les filières courtes pour les matériaux n'étant pas toujours développées en France dans les années 2000 ou au début des années 2010, ou le bilan des projets n'étant pas toujours global.

- Ces projets sont actuellement souvent limités par le fait que leur exemplarité s'arrête à leurs frontières. Un écoquartier peut être pollué par les fumées, les pesticides aéroportés ou les eaux qui le traversent. De plus le caractère écologique du bâti n'implique pas un comportement exemplaire de tous ses usagers. Ainsi, certains habitants de Bedzed ont continué à acheter des voitures diesel ou à essence alors que le bâtiment était équipé de panneaux photovoltaïques destinés à recharger des voitures électriques.

- Les coûts d'achats et d'investissement sont parfois plus élevés, même si l'on sait qu'ils sont ensuite largement « remboursés » par les économies de fonctionnement.

- La législation ne facilite généralement pas leur réalisation comme ville renouvelée sur elle-même, l'utilisation des meilleurs labels et produits ni le développement des filières et boucles courtes de consommation (une écoville a plus de sens si une grande partie de l'alimentation peut être produite relativement localement). Souvent les grands projets sont aussi confrontés au manque d'architectes, paysagistes, éclairagistes, et d'artisans et entreprises du BTP formés à la haute qualité environnementale et à l'intégration fonctionnelle de la biodiversité dans la ville et le bâti.

- La satisfaction des usagers de ces villes ou quartiers semble élevée. Mais cela induit parfois une hausse des prix des logements à la revente voire une spéculation.

Principes

Les principes sont ceux du développement durable et des sciences écologiques appliquées à l'urbanisme.

Nouvel urbanisme

Cet urbanisme se veut vertueux et s'inscrit généralement dans une volonté plus large de développement durable et donc de démocratie participative. Il cherche à diminuer l'empreinte écologique de la ville, voire à rembourser sa « dette écologique » avec par exemple des constructions à biodiversité positive. Il produit pour cela des règles visant une meilleure intégration de la ville à l'environnement et de l'environnement à la ville ; l'urbanisme écologique veut veiller au respect de la nature relictuelle, y compris de la nature banale et ordinaire et de l'environnement nocturne, mais aussi aux conditions de restauration de la biodiversité, à un niveau proche de son potentiel naturel (Végétation naturelle potentielle en particulier).

Il cherche aussi à limiter la dépendance des habitants aux énergies fossiles ou affectant l'environnement (et en particulier la dépendance au pétrole et au réseau électrique) via par exemple une autonomie électrique, un réseau de chaleur local, la bioclimatisation, etc. Par exemple la hauteur des bâtiments est limitée à cinq étages hors sol pour permettre un déplacement vertical sans aide mécanique[Note 1]. Des bâtiments bien orientés dont la hauteur ne dépasse jamais la largeur de la rue permettent un meilleur accès au soleil pour tous. Des édifices profonds de moins de 10 mètres facilitent l'éclairage et une ventilation naturels de toutes les pièces. Les constructions mitoyennes (habitat groupé ou habitat intermédiaire, petits collectifs) limitent les pertes d'énergie, les déplacements et les coûts de viabilisation (réseaux d'énergie, d'eau, d'assainissement...) ; néanmoins, des interruptions de la mitoyenneté permettent la perméabilité de la trame urbaine à la faune et la flore indigène et certaines rues, murs et toitures peuvent être végétalisé et intégrés dans une trame verte urbaine ; Les règlements d'urbanisme peuvent imposer des noues, des bassins d'orages et d'un égouttage important, ainsi qu'une perméabilité maximale des parkings, sols non bâtis et des voiries à la percolation des eaux pluviales pour à la fois limiter le risque d'inondation et les sécheresses (par réalimentation normale de la nappe phréatique), chaque parcelle récupérant et absorbant les eaux de pluies (pour partie réévaporé via l'évapotranspiration) pour ne pas exporter d'eau de ruissellement ; en voirie, des fossés et zones humides permettent la pénétration directe des eaux de ruissellement sans création d'égouttage.

« Mobilité plus écologique »

Cet urbanisme est conçu pour décourager les transports motorisés polluants en privilégiant et facilitant le « transport vert » ou « doux » dont notamment la marche, le tramway et le vélo[1].

La mobilité écologique fait également fortement appel aux transports en commun et à l'intermodalité en privilégiant les transports de type ferroviaire (train, tramway). Certains écoquartiers ont banni la voiture, l'ont repoussée en périphérie, ou s'appuient sur des flottes de véhicules partagés, tout en privilégiant les alternatives douces.

Le chemin de fer permet les déplacements interurbains et internationaux continentaux.

Réseau de voies vertes urbain et interurbain : offre une alternative non motorisée aux déplacements locaux et régionaux courts.

Les marchandises sont tant que possible déplacées par voie d'eau, chemin de fer voire par tram ou métro (la nuit quand cela est possible). L'utilisation de l'avion est systématiquement découragée et réservée aux déplacements intercontinentaux.

Architecture, matériaux et énergie

L'écoville s'attardera davantage à employer des matériaux renouvelables, récupérables et de récupération tels que la terre, la chaux, la paille, le bois… L'écoville recycle également les vieux bâtiments délabrés et récupère les matériaux afin qu'aucun gaspillage ne soit effectif. Les bâtiments sont fonctionnels et doivent permettre une économie d'énergie :

- éclairage et ventilation passifs maximaux par l'application des principes bioclimatiques ; utilisation rationnelle de l'énergie (cogénération, isolation, bilans énergétiques, bilan carbone…) et maximalisation de l'emploi des énergies renouvelables ;

- déchets : on tend vers « zéro déchets » ; compostage des déchets végétaux et des selles humaines et animales ; emballages consignés ou biodégradables dans le compost ; traitement des eaux grises en citerne avant leur rejet sur les espaces non bâtis ou cultivés ;

- les écovilles et villages tendent également à offrir une large place à la faune et la flore en multipliant les zones de nature, la biodiversité, y compris sur le bâti (mur végétalisé, toiture végétale, et dans les espaces verts de récréation, incitant également au retour de la faune au sein des murs de la cité via un réseau écologique local de corridors biologiques (maillage vert) et en favorisant les espèces locales et une gestion écologique et donc différenciée.

Réalisations concrètes

Il faut bien comprendre que, l'écoville telle que décrite ci-dessus demeure pour le moment irréalisée, dans la mesure où celle-ci serait totalement aboutie. Aujourd'hui pourtant dans les grandes métropoles on retrouve chacun de ces éléments mais à de petites échelles. En termes de réalisations effectives, qui existent, on doit alors plutôt parler aujourd'hui d'écovillages. exemples de villages écologiques: Auroville, Findhorn, Lebensgarten Steyerberg…)

Habitat groupé

L'habitat groupé est un des facteurs de solidarité sociale et de qualité environnementale d'une ville (éventuellement « ville renouvelée sur elle-même »). Il peut s'agir tant d'un programme d'urbanisme que de la volonté d'un groupe d'individus désireux de partager (habitat coopératif). Il permet aussi une réduction des coûts par l'achat collectif de terrains et matériaux, une moindre consommation d'énergie et de sol, l'engagement d'un seul architecte et d'un seul entrepreneur, un espace vert et de jardin partagé, voire collectivement entretenu. L'enjeu écologique est bien présent et l'habitat groupé est une manière de reproduire une micro-société au sein de bioconstructions qui vont permettre par exemple un traitement groupé et sélectif des déchets et des eaux usées. Dans l'habitat coopératif, cuisine, salle de réunion, chambre d'ami, bibliothèque, buanderie, chaufferie, cabane à outils, garage et garages à vélo, sont autant d'espaces qui peuvent être mutualisés.

Dans un monde où la mobilité des personnes et des ménages s'est fortement développée, les expériences durables d'habitat groupé étaient de plus en plus rares (modèle pavillonnaire prédominant). Si les personnes prêtes à accepter quelques compromis limitant leur liberté personnelle pour bénéficier de convivialité et espaces communs semblent une minorité, les expériences d'habitat coopératif se multiplient[2] néanmoins en France à la fin des années 2000 et au début des années 2010, dans les métropoles de Lille, Strasbourg, Paris, en Bretagne, en Isère[2], en Belgique... En Allemagne, le phénomène n'est plus une exception, puisqu'il représente, en 2012, 20 % des nouvelles constructions.

On peut citer parmi d'autres exemples : la Terre d'Enneille (écovillage belge de La Grande-Enneille), Durbuy[3], le hameau de Boussac, l'Abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie, la Placette à Wezembeek-Oppem (Bruxelles) ou l'écoquartier néerlandais EVA-Lanxmeer.

Exemples d'écovilles

Bibliographie

- « La ville "durable", économe ? Faire la ville autrement », dir Frédéric Bonnet, revue Esprit, no 347 (août-)

- Alberti M, Booth D, Hill K, Coburn B, Avolio C, Coe S, et al. (2007) The impact of urban patterns on aquatic ecosystems: an empirical analysis in Puget lowland sub-basins. Landscape and Urban Planning 80:345–361

- Vito (Victor Locuratolo), Vito Utopique, Mr Mondialisation, , site consulté le , [lire en ligne]

Voir aussi

Articles connexes

- Écologie urbaine, Ville durable, Ville en transition, Ville éponge

- Carfree (Mouvement international pour des villes sans voiture)

- Haute qualité environnementale (HQE)

- Quinzième cible HQE, Construction à biodiversité positive

- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

- Mur végétalisé, terrasse végétalisée

- Agenda 21

- Énergie solaire

- Petit éolien

Liens externes

- Approche environnementale de l'urbanisme une description brève et qui date un peu de ce travail de l'ADEME

- Expérimentation HQE-aménagement L'association HQE investit la question de l'aménagement, avec le MEDAD, le ministère de la Culture et l'ADEME

- Le site sur les éco-quartiers animé par la Mission de l'aménagement durable (MEDAD) Une boîte à outils pour les collectivités, les professionnels et toute autre personne intéressée par les écoquartiers.

- Cap sur la ville verte, journal du CNRS, no 197 - / La ville.

- L'Association écoquartier à Lausanne, Suisse, a publié 140 recommandations urbanistiques destinées à l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique réellement novateur.

- Pour un développement urbain durable

- « Réalisations d'urbanisme durable », sur Mairieconseils, (consulté le ).

Notes et références

Notes

- En France, le nombre d'étages d'un immeuble sans ascenseur est plus faible en raison des normes d'accessibilité.

Références

- Hélène Crié-Wiesner, « Repenser la ville américaine, un sacré job pour les urbanistes », Rue89, (lire en ligne).

- L'habitat groupé coopératif, CAUE de l'Isère, octobre 2008, pdf consulté le 12 novembre 2012

- Ecovillage / Terre d'Enneille