Fumée

La fumée, ou boucane au Québec et en Acadie[1] - [2], est un nuage de gaz, de vapeurs (plus ou moins chaudes) et de particules solides émis par un feu, certaines réactions chimiques ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de la suie (du carbone imbrûlé), ainsi que des cendres volantes ; Souvent la fumée contient aussi un grande nombre de composants métalliques et organiques en faible quantité, mais qui pour beaucoup sont toxiques.

Sources de fumées

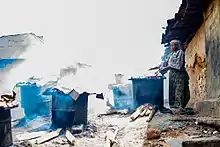

Dans le monde, les humains sont statistiquement principalement exposés aux fumées de feux de bois, de charbon, de cigarette et d'incendie.

Sur la base des accidents recensés[3] et de leur analyse accidentologique, les accidents sources de fumées les plus dangereux naissent d'abord dans l'industrie chimique (qui fabrique et/ou manipule des matières inflammables et/ou dangereuses, parfois sources de réactions exothermiques…), puis dans l’agrochimie et les phytosanitaires (production et stockage) et enfin dans les entrepôts, décharges ou stocks de pneus, etc.[4]. Des produits ou matériaux fréquemment impliqués sont les plastiques (PVC, néoprène, polystyrène…), des caoutchoucs (pneumatiques), des revêtements synthétiques, isolants, textiles, tapis, moquettes, vernis, colles, carburants et solvants, isolants thermiques, câbles électriques, tous souvent à fort potentiel de fumées toxiques.

Toxicité et dangers des fumées

Lors d'un incendie, la fumée représente plusieurs dangers pouvant cumuler leurs effets voire agir synergiquement :

- Son opacité et sa capacité à rendre la respiration difficile gênent considérablement l'évacuation (d'un bâtiment ou d'une forêt ou savane en feu...), la détection de victimes inanimées ainsi que la progression des secours ; elle a également un « effet de filtre » qui modifie la perception des couleurs par les pompiers, et donc la lecture du feu : des flammes jaunes vont paraître rouges à travers la fumée, et si le plafond de fumées est épais, il peut cacher les rouleaux de flamme annonciateurs de l'embrasement généralisé éclair ;

- Outre le CO2 et le CO asphyxiants, la fumée contient des dizaines à centaines de composés toxiques[5] source d'intoxication[6] ; l'inhalation de fumée est la première cause de décès lors d'un incendie. L'effet toxique peut persister après extinction de l'incendie. La fumée a une toxicité systémique[7]. La toxicité des feux ruraux ne doit pas non plus être sous-estimée (la paille et l'herbe sur pied peuvent aussi dégager en brûlant des composés cyanhydriques toxiques (lors d'un feu de chaume sur pied[8]). L'inhalation de fumée refroidie est pernicieuse car n'entraîne pas ou peu de sensation de gêne immédiate ou à court terme ; Le noir de carbone déposé par les fumées est cancérigène et de nombreuses particules déposées par les fumées sont toxiques (notamment en cas de combustion de déchets et de déchets industriels). Les fumées issues d'accidents nucléaires ou d'incendies de forêts contaminées par des retombées radioactives, après la catastrophe de Tchernobyl par exemple, sont aussi radioactives et responsables de ré-émissions et déplacements géographiques de radionucléides. D'autres cas particuliers sont par exemple ceux des fumées de combustion de pesticides[9], des fumées de tirs de munition ou d'explosif[10], des fumées de soudure (source de nanoparticules et de vapeurs métalliques[11] - [12] - [13]). Un simple feu de bois est source de produits toxiques et polluants[14].

- La fumée au moment où elle se produit transporte de la chaleur (gaz brûlants et particules incandescentes) ; l'inhalation de fumées chaudes peut provoquer des brûlures internes des poumons et des voies aériennes ; en facilitant l'élévation de température dans les locaux où elle se répand, elle peut provoquer la naissance d'un autre feu éloigné du foyer initial ;

- Elle contient généralement des gaz imbrûlés issus de la pyrolyse des matériaux ; en se mélangeant à l'air, elle peut provoquer une explosion de fumées (backdraft) voire un embrasement généralisé éclair (flashover).

- Certaines fumées sont très acides (issues de la combustion de PVC par exemple ; seules ou combinées aux eaux d'extinction elles peuvent dégrader des installations techniques et des matériaux de construction ; des structures peuvent subir des dommages irréversibles, même après une brève exposition. De même pour certains éléments de connectique. Des industriels négligeant ce problème après un sinistre s'exposent à des pannes et des défaillances structurelles dans les jours ou semaines suivant le sinistre. Il existe des procédés de décontamination qui doivent intervenir dans les heures ou les jours qui suivent. La décontamination des fumées d'incinération de déchets se fait avant la sortie de la cheminée[15].

Les fumées toxiques d'incendie

L'INERIS les classe en trois catégories :

- fumées asphyxiants : ce sont les plus rapidement mortelles, avec principalement : NO, H2S, SO2, HCN, CO[4];

- fumées irritantes : outre les suies (composés microparticulaires polycycliques azotés et carbonés), il peut s'agir d'acides minéraux et de divers produits organiques irritants. Les gaz acides inorganiques les plus fréquents dans les fumées d’incendie sont HCl, HBr, HF, NOx, SOx, P2O5. Les produits organiques irritants sont les composés carbonés (formaldéhyde, acroléine, butyraldéhyde...), des dérivés de l'azote (NO, NH3, isocyanates, amines)[4] ;

- fumées à « toxicité spécifique » : elle contiennent certains produits - souvent en faible quantité - qui peuvent être cancérigène, mutagène, allergisant... Généralement les effets ne sont pas aigus mais se manifestent à long terme (ex : benzène, dioxine, dibenzofurane...)[4].

Principaux composés des fumées toxiques

Les principaux composés produits rejetés lors d'un feu sont carbonés, azotés, chlorés, soufrés. Les variations quantitatives et qualitatives de ces composés dépendent des conditions thermiques de décomposition, de l’analyse élémentaire chimique du produit et du type d’incendie[16]. Ainsi l’azote issu de feux bien ventilés est rejeté sous forme de NOx, tandis qu’à haute température quand le feu est à ventilation contrôlée, l’azote est majoritairement rejeté sous forme de HCN[4].

Selon le guide du SFPE Handbook of Fire Protection Engineering de 2002[17], cité par l'INERIS[4] ce sont :

- Le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2) : produits de combustion les plus fréquents et les plus abondants. La quantité globale de CO produite est du même ordre de grandeur pour tous les matériaux, qu’il s’agisse de produit compact ou expansé, de mousse souple ou rigide, de matière plastique ou de matériau traditionnel ;

- L’acide cyanhydrique (HCN) : produit libéré avec les polyamides, les polyacrilonitriles, les polyacrylonitriles butadiène styrène (ABS), les polystyrènes acrylonitrile (SAN) et les polyuréthannes et les polymères nitrés. A 1 000 °C, les polyuréthannes libèrent la totalité de leur masse sous forme d’HCN ;

- Les oxydes d’azote ou les vapeurs nitreuses NOx (NO, NO2) : produits libérés avec les polyacrylonitriles, les polyamides et les celluloïdes ;

- L’anhydride sulfureux (SO2) et le sulfure d’hydrogène (H2S) : produits libérés dans le cas des polysulfones et d’autres polymères soufrés ;

- L’acide chlorhydrique (HCl) : produit libéré dans le cas des PVC et des synthétiques ignifugés avec du chlore (polyesters chlorés). Ainsi le PVC libère tout son chlore à 400 °C sous forme d’HCl (1 bouteille d’eau minérale de 55g libère 15l de HCl) ;

- L’acide fluorhydrique (HF) : produit libéré dans le cas par exemple du polytétrafluoroéthylène ;

- Le phosgène (COCl2) : ce produit est libéré à l’état de traces dans certains cas de combustion ;

- L’acrylonitrile ou le cyanure de vinyle : produit libéré par les SAN et les ABS ;

- Le styrène : produit libéré dans le cas des polystyrènes ;

- L’ammoniac (NH3) : produit libéré dans le cas de certaines combustions de polyamides ou lors de la décomposition d’engrais. –

- L’acide acétique (CH3CO2H) et le chlore (Cl2) dans le cas de la combustion des acétates de vinyle ;

- Le brome (Br2) : produit libéré dans le cas de certains produits ignifugés ou halogénés, mais souvent à des seuils très inférieurs aux seuils toxiques ;

- Des métaux (dont le mercure et le plomb qui sont sublimés en vapeur facilement inhalable aux températures d’un incendie classique) ;

- Divers résidus incomplètement brûlés : goudrons, hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques en très fines particules (aérosols), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, dont le benzo(a)pyrène) peuvent envahir les voies respiratoires (risques d’œdèmes bronchiques et pulmonaires).

Remarque : Pour HCl, HF et NH3, une réaction avec l’humidité de l’air s’opère du fait que ces produits sont hygroscopiques.

Lutte contre l'incendie

Dans certains lieux (ex : établissements recevant du public en France), les normes de construction imposent des moyens de désenfumage.

Sur un feu en volume clos, la priorité des pompiers est de maîtriser la fumée :

- confinement (fermeture des portes) ou au contraire évacuation (exutoires, c'est-à-dire d'une ouverture, quitte à casser une fenêtre ou le toit), éventuellement mise en place d'une ventilation opérationnelle ;

- refroidissement des fumées en effectuant un jet diffusé (nébullisé) et pulsé d'eau, ou bien par « crayonnage » (dessiner des lettres dans l'air avec le jet diffusé).

Un seul kilogramme de plastique génère 2 500 m3 de fumées[18] - [19].

Fumée des feux de forêt

.jpg.webp)

Avec les cycles planétaire normaux en matière de changements climatiques, la destruction de zones humides et l'augmentation du risque d'incendie de forêt, les impacts sanitaires et climatiques des feux de forêt prennent de l'ampleur, d'autant que la taille et la durée des incendies tend à augmenter dans plusieurs régions du monde, y compris dans des régions habitées[20].

Ainsi selon une étude récente (revue Climatic Change, 2016) dans l'ouest des États-Unis ces feux sont devenus la source de vagues de fumée régulières ; On appelle vague de fumée un événement touchant un paysage ou une population durant 48 h ou plus ; ils sont dans les années 2010 dans cette région du monde sources de plus des deux tiers des particules qui polluent l'air les jours de dépassement des normes fédérales de qualité de l'air. Certaines communautés humaines sont exposées à ces fumés durant des jours ou semaines (ex : Ouest des États-Unis où par exemple à Seeley Lake (commune de 1600 âmes située à 50 kilomètres au nord-est de Missoula) où la ville a été noyée dans la fumée une bonne partie d'août et au début de septembre 2017, ce qui a fait bondir la pollution de l'air jusqu'à près de 20 fois le seuil classé acceptable par l'Environmental Protection Agency) voire des mois (Indonésie), avec des risques aggravés de maladies pulmonaires et d'asthme en particulier. Ces feux sont sources de pollutions transfrontalières, ce qui pose des questions juridiques particulières en matière de prévention et de droit[20].

Ce phénomène pourrait empirer avec dès 2050 dans les pays occidentaux plus de 80 millions de personnes probablement concernées par une augmentation de près de 60 % du nombre de « vagues de fumée », au détriment de la santé publique et de la qualité et durée de la vie. Ceci a motivé plusieurs études encore en cours sur la mesure de la pollution, la chimie de ces fumées et l'évolution des polluants à différentes hauteurs de l'atmosphère. Ces mesures sont effectuées par des satellite, et ponctuellement via des prélèvements faits par des avions (C-130 et bientôt DC-8 et drones) directement dans les panaches de fumée de feux de forêt[20].

Ces travaux doivent permettre de mieux connaitre et modéliser le comportement et la chimie et toxicité ou écotoxicité des fumées de feux de forêt, de brousse, de friches, etc. notamment concernant des polluants préoccupants tels que micro et nanoparticules, dioxines, oxydes d'azote (qui contribuent indirectement à la formation de l'ozone troposphérique qui est l'un des polluants préoccupants qui tend à croitre dans une grande partie du monde). Les chercheurs s'intéressent aussi au monoxyde de carbone et à de très nombreux COV (composés organiques volatils). Dans la zone des retombées de Tchernobyl, les incendies sont à l'origine de nouvelles dispersions de radionucléides[20].

Ces fumées sont sources d'aérosols absorbant une partie de la lumière du soleil. Ils interagissent aussi avec les microclimats, la pluviométrie et le climat global (ils peuvent former des nuages, pour la plupart classés dans la famille des pyrocumulus). Il est donc important de mieux comprendre le comportement de ces aérosols quand ils sont absorbés dans les nuages. Comprendre ces phénomènes (y compris quand ils proviennent d'écobuage et de brûlages dirigés forestiers) est nécessaire pour comprendre leurs effets écologiques et sur la santé publique, mais aussi pour corriger les prévisions météo pendant et après les grands épisodes d'incendies de forêt[20].

La nuit et parfois le jour (en condition d'inversion atmosphérique) une partie de la fumée peut descendre ou stagner dans les vallées, ce qui aggrave encore la qualité de l'air[20].

Ces travaux permettront aussi de mieux estimer les pertes induites en termes de carbone provisoirement fixé dans la biomasse et dans certains puits de carbone et donc de pouvoir mieux évaluer les conditions d'une neutralité carbone de la filière bois-énergie[20].

On sait que la santé des pompiers urbains est altérée par leur travail en raison de la toxicité des fumées inhalées, mais en 2018 on manque encore de données sur la santé des pompiers forestiers, professionnels ou volontaires[20].

Sarah Henderson, épidémiologiste de l'environnement et chercheuse au Centre de contrôle des maladies de Colombie-Britannique (Vancouver, Canada) voudrait étudier la santé des enfants nés lors de vagues de fumée[20].

Utilisation tactique

-Romanceor.jpg.webp)

Un système qui génère de la fumée est dit « fumigène ». Les fumigènes sont parfois utilisés par l'armée pour masquer la position exacte des soldats ; ils sont également utilisés pour effectuer un balisage visible de jour depuis le ciel, par exemple pour marquer la zone d'atterrissage d'un hélicoptère (drop zone ou DZ). Des machines à fumées sont également utilisées pour créer des ambiances dans les discothèques. Les fumigènes peuvent être utilisés à des fins récréatives, au même titre que les pétards. Leur fabrication est simple et ils sont souvent fabriqués soi-même, par exemple à partir de balles de ping-pong[21].

Dans ces quatre cas, les fumées sont à ce jour considérées comme non toxiques.

Fumée de grands incendies : modèle pour l'étude de ce que serait un hiver nucléaire

En 2019, des chercheurs chinois (avec le Pr Pengfei Yu, spécialiste de l'évaluation des conséquences d'une éventuelle guerre nucléaire[22] à l'Université Jinan de Guangzho) se sont servis d'un grand panache de fumée issu des incendies de forêt de 2017 dans l'Ouest canadien pour affiner la modélisation des effets d'un nuage issu d'une guerre nucléaire. La fumée d'un tel feu de forêt monte jusque dans la stratosphère (+ 23 kilomètres) et s'y incruste littéralement ; il lui a fallu environ 8 mois pour se dissiper (cette observation confirme les prévisions des modèles d'hiver nucléaire[23].

Conservation des aliments

L'exposition de certains aliments à la fumée (procédé appelé fumage) permet d'accroître leur durée de conservation. Les plus connus sont le jambon, le poisson, le fromage...

Notes et références

- Grand Dictionnaire Terminologique

- Le mot fumée est tout de même utilisé

- par exemple dans base ARIA du BARPI, utilisée par l'INERIS

- INERIS ; Toxicité des fumées voir p 9/66

- Guillaume E (2012). Toxicité des fumées d'incendie. techniques de l’ingénieur (résumé

- Carsin, H., Le Gulluche, Y., Marotel, C., Mien, G., Timsit, J. F., & Guilbaud, J. (1990). Toxicité pulmonaire des fumées d’incendie. Réanimation et Médecine d'urgence", Ed. Expansion Scientifique Française, Paris, 437-457.

- Megarbane B, Chaiba D & Baud F (2002) Origine et traitement des intoxications par inhalation de fumées d'incendie. Environnement, Risques & Santé, 1(4), 241-9.

- Besserre R & Delort P (1997) Toxicité systémique de la fumée de feux ruraux: un cas clinique, deux expérimentations en laboratoire. Urgences Medicales, 16(2), 77-80 (résumé).

- Jarry J (1992) Etude de la toxicité des produits de degradation thermique de composes agro-pharmaceutiques | Doctoral dissertation, université de Rouen| (résumé).

- Carbonel, P., & Bigourd, J. (1980). MÉthodes d'essais pour évaluer La toxicité des fumées de tir. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 5(2‐3), 83-86 (résumé).

- Blandin, M., Pachura, S., Magot, D., & Staudt, J. P. (2018). Un outil d’aide à l’évaluation du risque chimique par inhalation pour l’activité de soudage. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement.

- Thaon, I., Guillemin, M., Gonzalez, M., & Cantineau, A. (2001). Risques toxiques et pathologies professionnelles liés au soudage métallique. Pathologies professionnelles et de l’environnement in Encyclopédie Médico-chirurgical, 16-538.

- Reygagne A, Balacey J.F, Richard B, Garnier R. Combourieu Y, lerest V & Boillot R (1999) Évaluation des risques toxiques des fumées de soudage à l'arc lors de réparations de rails de chemin de fer. Archives des maladies professionnelles et de médecine du travail, 60(5), 461-463.

- Masse R & Boudène C (2013) Des toxiques au coin du feu: données récentes sur l'impact sanitaire des fumées de bois. Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 197(1), 187-191.

- Lici, V. (1996) Prétraitement en milieu aqueux alcalin de résidus d'épuration de fumées d'incinération d'ordures ménagères avant stabilisation. Application à la solidification-stabilisation par liants hydrauliques et à la vitrification (Doctoral dissertation, Compiègne).

- https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Omega_16_Toxicite_fumees_web.pdf

- SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3e édition (2002)

- Hugues Demeude & Pascal Rossignol, « 10 kilos de plastique qui brûlent, cela fait 25 000 mètres cubes de fumées » ; in Feux de navires Les SP sur le pont ; Un nouveau GNR feu de navire est mis en place par la DDSC ; spmag N°954 février 2004

- (en) Warren Cornwall, « Scientists race to reveal how surging wildfire smoke is affecting climate and health », Science, Washington (district de Columbia), Association américaine pour l'avancement des sciences, (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, lire en ligne, consulté le ).

- « fabrication de fumigènes à partir de balles de ping-pong », sur searchexperiment.olympe.in

- Mills, M. J., Toon, O. B., Lee‐Taylor, J., & Robock, A. (2014) Multidecadal global cooling and unprecedented ozone loss following a regional nuclear conflict. Earth's Future, 2(4), 161-176.

- Yu, P., Toon, O. B., Bardeen, C. G., Zhu, Y., Rosenlof, K. H., Portmann, R. W., … & de Gouw, J. (2019). Black carbon lofts wildfire smoke high into the stratosphere to form a persistent plume. Science, 365(6453), 587-590|résumé.

Voir aussi

Bibliographie

- Cretin F Carrau A (2000) Développement d'une méthodologie d'évaluation des effets thermiques et toxiques des incendies d'entrepôt (DRA 03).

- C. Chivas, J. Cescon, Toxicité et dispersion des fumées d’incendie - Phénoménologie et modélisation des effets, INERIS, , 66 p. (lire en ligne)

- Labadie, M., Capaldo, L., Courtois, A., & Mégarbane, B. (2016)Mécanismes de toxicité des fumées d’incendie (monoxyde de carbone et cyanures exclus). Médecine Intensive Réanimation, 25(5), 506-513.

- Leroy, G., Rahman, S., & Truchot, B. (2013, December)Couplage fluide structure pour la sécurité incendie. In Congrès français de mécanique. AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, France (FR).

- Noumowe A (2003) Revêtement de chaussée en enrobé hydrocarboné ou en béton en situation d'incendie. Editions Publibook.

- Ribet N, Bontems V, Escudié D & Rigolot E (2018) Feu-Ami ou ennemi ?. Dunod.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :