Hiver nucléaire

Un hiver nucléaire est un phénomène climatique hypothétique de baisse globale des températures de surface, prédit comme pouvant être le résultat d’une guerre nucléaire massive. Il serait analogue à l’hiver volcanique ou à l'hiver d'impact.

Mécanisme

Un hiver nucléaire serait un refroidissement global et durable du climat terrestre lié à l'absorption des rayonnements du Soleil par les aérosols injectés dans la stratosphère par un grand nombre d'explosions nucléaires[1].

Poussière

Une seule explosion de 1 mégatonne au niveau du sol pulvériserait plusieurs millions de tonnes de roches en formant un cratère et injecterait avec le « champignon atomique » de 10 à 30 000 tonnes de poussières sub-micrométriques dans la stratosphère[2] - [3].

L’explosion au niveau du sol de plusieurs milliers d’engins nucléaires au cours d’une même guerre entraînerait la formation dans la stratosphère d’une couche opaque. Ces particules ne redescendant que très progressivement, cette couche pourrait rester présente pendant des mois, voire des années. Transportée par les puissants vents d’ouest en est, elle formerait une ceinture encerclant l’hémisphère nord entre 30 et 60 degrés de latitude[4].

Un tel scénario provoquant un « hiver nucléaire » serait donc techniquement possible, avec les arsenaux constitués pendant la course aux armements nucléaires. L'effet d'une explosion au niveau du sol correspond au scénario de Castle Bravo, qui pulvérisa l’îlot de corail et provoqua des retombées radioactives dramatiques, suscitant l'émotion internationale. Cependant, il faut souligner que cette hypothèse d'une explosion au sol de tout un arsenal est incohérente par rapport à un emploi opérationnel dans une guerre nucléaire, où l'emploi des armes nucléaires vise à utiliser l'effet destructeur du souffle et du rayonnement thermique sur une surface la plus grande possible. Contrairement aux cas des bombes classiques, ces effets sont maximaux pour une explosion nucléaire en altitude, une explosion au sol étant nettement moins efficace[5]. Dans une telle explosion en altitude, l'onde de choc rebondit sur le sol et repousse la boule de feu avant contact, et cet effet de cratère massif ne se produit pas.

Fumée

Les incendies des zones urbaines provoqueraient également la formation de grandes quantités de particules sous forme de fumées (suie), mais quoique plus opaques elles atteindraient plus difficilement la stratosphère et redescendraient plus rapidement (quelques mois)[2].

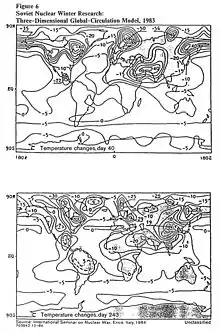

Conséquences sur les températures de surface

Ces particules (poussières et fumées), en absorbant la lumière du Soleil, réduiraient la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface, entraînant un assombrissement et un refroidissement. Les fumées dans la troposphère provoqueraient à court terme (deux ou trois mois) un refroidissement important, tandis que les poussières dans la stratosphère auraient un effet moins important mais plus durable (des années).

Ordre de grandeur[6] dans l’hypothèse d’un échange nucléaire de 5 000 mégatonnes :

- Localement dans les régions continentales recouvertes les premiers mois par les fumées : un maximum à 15 jours avec une chute de température pouvant atteindre 20 à 30 °C, à 110 jours les températures seraient encore de 10 °C en dessous de la normale.

- Au-dessus des océans, par contre, la variation de température ne dépasserait pas quelques degrés, avec déclenchement de tempêtes violentes et durables dans les régions littorales,

- À l’échelle de l’hémisphère et pour de nombreuses années, les températures baisseraient de plusieurs degrés à cause des poussières stratosphériques. À 300 jours les températures continentales seraient encore à 4 °C en dessous des moyennes saisonnières.

Conséquences écologiques

La combinaison de l’obscurité et du froid provoquerait d’énormes dommages à la vie végétale dans les régions touchées, avec rupture des chaînes alimentaires (raréfaction des plantes, puis des herbivores, puis des carnivores faute de nourriture).

Conséquences humaines

Une baisse des températures moyennes de seulement quelques degrés entraîne une chute des récoltes. Dans l’hypothèse d’un hiver nucléaire, la production agricole serait très fortement touchée. Les rendements s’effondreraient, d’autant plus que l’industrie serait anéantie (production de pesticides, d’engrais, de produits pétroliers pour véhicules agricoles). Associée à la destruction des réseaux de transport, de distribution et des réserves, une famine à laquelle seraient confrontés les survivants pourrait être bien plus meurtrière que la guerre elle-même[7].

Autres conséquences écologiques d’une guerre nucléaire globale

D’autres effets pourraient se combiner à ceux de l’hiver nucléaire :

- Les radiations seraient meurtrières pour les êtres vivants dans les zones de retombées, du moins pendant les premières semaines.

- Les oxydes d’azote générés par les explosions et injectés dans la stratosphère dégraderaient la couche d’ozone. La forte élévation en rayonnements ultraviolets qui en résulterait aurait un effet délétère sur la vie végétale et animale. Cet effet serait encore plus persistant que ceux d’un hiver nucléaire car il faudrait attendre la restauration de la couche d’ozone.

Autres considérations

Un effort de prédiction des effets météorologiques d’une guerre nucléaire de grande envergure a été apporté en 1983 par l’étude américaine « TTAPS » (initiales de ses auteurs, R. P. Turco, O. B. Toon, T. P. Ackerman, J. B. Pollack et Carl Sagan). Les auteurs se sont inspirés pour leur étude des effets de refroidissement provoqués par les tempêtes de poussière sur Mars, et pour effectuer leur modélisation ils ont utilisé un modèle simplifié à deux dimensions de l’atmosphère terrestre, en supposant que les conditions à une latitude donnée soient constantes.

Le consensus, basé sur des calculs plus sophistiqués, est que le modèle de l’étude TTAPS surestime probablement le degré du refroidissement, bien que la quantité de cette surestimation ne soit pas bien définie. Bien qu’il soit certain qu’une guerre nucléaire serait dévastatrice, le degré des dommages imposés à la Terre en général reste sujet à controverse.

L'académicien russe Gueorgui Golitsyne a appliqué son modèle de tempête de poussière à la situation découlant d'une catastrophe nucléaire de grande ampleur[8].

Notes et références

- L’hiver nucléaire, article de Richard Turco, Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack et Carl Sagan, in La paix surarmée, Belin, p. 97, 1987, traduction en français de l'article Nuclear Winter: Global Consequences of Multiples Nuclear Explosions in Science, vol. 222, no 4 630, p. 1283-1292, 23 décembre 1983.

- L’hiver nucléaire, article de Richard Turco, Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack et Carl Sagan, in La paix surarmée, Belin, p 103, 1987, traduction en français de l'article Nuclear Winter: Global Consequences of Multiples Nuclear Explosions in Science, vol. 222, no 4630, p. 1283-1292, 23 décembre 1983.

- Cette valeur, quoique impressionnante, n'est pas excessive. Le tir nucléaire Koon au cours de l'opération Castle en 1954 vit la détonation d'un engin de 1⁄10 mégatonne au niveau du sol. En résulta un cratère de 133 mètres de rayon et 25 mètres de profondeur (in US Nuclear Weapons, The Secret Story, Chuck Hansen, Aerofax, 1988, p. 67). Si par analogie on admet que ce cratère à la forme d'un cône on retrouve alors un volume de matériaux déplacé de 463 000 mètre cube. Si le corail est d'une masse volumique de 2 on arrive à plus de 900 000 tonnes de matériaux déplacés.

- Voir par exemple la simulation donnée par 5 million tons of smoke created by 100 Hiroshima-size nuclear weapons.

- Voir par exemple les modélisations de NukeMap pour comparer les explosions au sol ou en altitude.

- L’hiver nucléaire, article de Richard Turco, Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack et Carl Sagan, in La paix surarmée, Belin, p. 105, 1987, traduction en français de l'article Nuclear Winter: Global Consequences of Multiples Nuclear Explosions in Science, vol. 222, no 4630, p. 1283-1292, 23 décembre 1983.

- (en) Lili Xia, Alan Robock, Kim Scherrer et Cheryl S. Harrison, « Global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock production due to climate disruption from nuclear war soot injection », Nature Food, vol. 3, no 8, , p. 586–596 (ISSN 2662-1355, DOI 10.1038/s43016-022-00573-0, lire en ligne, consulté le )

- (ru)« Entretien avec Gueorgui Golitsyn » (version du 10 février 2012 sur Internet Archive)

Annexes

Bibliographie

- Carl Sagan, Paul R.Ehrlich, Donald Kennedy et Walter Orr Roberts (préface de Lewis Thomas MD), The Cold and the Dark: The World after Nuclear War, W.W.Norton&Company, 1985.

- Science Digest (Article de Andrew C.Revkin: Hard Fact about Nuclear Winter), .

- Carl Sagan, Richard Turco, L'hiver nucléaire, collection Science ouverte, Seuil, 1991 (ISBN 978-2020127110).

- Tony Rothman, Science a la Mode, Princeton Legacy Library, 2014.

- Martin R.Mason, Doomsday Scenarios, Lulu.com, 2015.

Articles connexes

- Explosion atomique

- Guerre nucléaire

- Hiver volcanique | Hiver d'impact

- Vladimir Alexandrov, créateur d'un modèle mathématique d'hiver nucléaire disparu en 1985

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :