Pigeon ramier

Columba palumbus • Palombe

Le pigeon ramier (Columba palumbus), parfois simplement ramier ou palombe, est la plus grande et la plus commune des espèces de pigeons européens : il pèse de 460 à 570 grammes, son envergure est de 75 à 80 centimètres et sa longueur de 40 à 42 centimètres. Il est répandu aussi bien en forêt que dans les milieux urbains ou ruraux. La colonisation des grandes villes est plus récente que celle réalisée par le pigeon biset. Les pigeons ramiers pullulent dans des villes comme Paris, ville où ses effectifs ont doublé entre 2001 et 2021[1]. Ces pigeons reviennent au nid initial de génération en génération pendant des dizaines d'années.

Les populations ouest-européennes du pigeon ramier sont erratiques et sédentaires, tandis que les populations du nord et de l'est de l’Europe sont migratrices. La population britannique ne quitte son île qu'exceptionnellement à l'occasion, rarissime, d'un enneigement prolongé.

Les populations migratrices au long cours franchissent les Pyrénées pour hiverner dans la péninsule Ibérique, où elles s'alimentent de glands dans les « dehesas ». Ce sont ces populations migratrices au long cours qui supportent l'essentiel de la pression de chasse lors de leur migration à l'automne et, depuis quelques années, sur leurs lieux de stationnement hivernal. Elles sont en forte diminution, tandis que les populations « erratico-sédentaires » semblent se maintenir ou progresser.

Précisions

Le mot ramier s'explique par le lieu de nidification et de dortoir de ces pigeons : les rames, c'est-à-dire les branches des arbres.

La dénomination vernaculaire des pigeons est assez confuse sur le territoire français. On relève notamment :

- Columba palumbus (pigeon ramier) = « palombe » dans le sud-ouest de la France et également désormais dans le sud-est où l'ancienne dénomination « biset » a pratiquement disparu en référence à cette espèce.

- Columba œnas (pigeon colombin), pigeon des champs ou « rouquet » dans le sud-ouest, ou encore « petit bleu » (Saintonge...).

- Columba livia (pigeon biset) dit pigeon de roche, pigeon commun, pigeon domestique, pigeon des villes, celui des pigeonniers et des falaises à l'état sauvage (« rock pigeon » ou « rock dove » en anglais).

Le plumage

Le plumage est épais, mais fragile. Le moindre choc peut lui enlever des plumes ou du duvet. Mais cela peut lui être d’une grande utilité, surtout lors de contacts avec ses principaux prédateurs. Le principal ennemi naturel est l’autour, et on sait que celui-ci attaque par-dessous, en plantant ses griffes dans le poitrail par un très rapide retournement du corps. La plupart du temps, l’autour repart avec simplement une bonne poignée de plumes entre ses serres.

La robe du ramier est d’un bleu clair grisé tout en nuances. Le poitrail part d’un rose pâle et tire vers le blanc lorsqu’on se rapproche de la queue. Celle-ci est longue et porte des barres noires à son extrémité, sur la face ventrale.

Le cou est orné d’un collier blanc non fermé dont les bords virent au vert sombre et au pourpre. Ce collier n’apparaît qu’à partir de 6 à 8 semaines. C’est un bon moyen pour différencier un très jeune individu d’un adulte. Par contre, dès que l'oiseau porte ce collier, il est plus délicat de déterminer son âge. Le critère qui sépare à coup sûr les oiseaux de première année des oiseaux plus âgés est la présence d’un liseré marron clair sur certaines plumes des ailes et plus particulièrement les plumes qui recouvrent les grandes rectrices.

Un bon critère de différenciation lorsque la mue post-juvénile est terminée, est la couleur de l’iris et de la base du bec qui sont gris bleuté pour les jeunes ramiers. La pointe du bec est d’un blanc jaunâtre et les pattes sont rose mauve ou gris bleu avec des marques pourpres. Les plus vieux individus ont un iris jaune citron pâle ou jaune sulfureux, la base du bec devient rose rouge, pourpre ou rouge vif, la pointe du bec jaune vif ou jaune orangé et les pattes rouge pourpre profond ou rouge foncé.

La mue du manteau n’est jamais complète. En effet, on pourra retrouver des individus avec des séries de plumes neuves séparées par des vieilles plumes de l’année précédente. Les chasseurs qui élèvent des ramiers en captivité provoquent souvent la mue en leur arrachant les plumes, surtout celles de la queue qui ont tendance à s'abîmer dans les volières.

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel.

Les pigeonneaux naissent nus excepté quelques duvets jaunâtres. Ils ont des pattes plutôt roses et un bec aplati et sont plutôt gros pour leur taille.

Après l'envol, les jeunes se distinguent des adultes par l'absence de tache blanche au niveau du cou.

Comportement

Social

Le pigeon ramier est un oiseau très grégaire notamment sur les lieux d'alimentation et les dortoirs mais cela en dehors de la période de reproduction. Des observations font état de rassemblements de plus de 100 000 individus, peut-être plus. Les dortoirs sur les sites d'hivernage rassemblent bien souvent plusieurs milliers d'oiseaux.

Pendant la reproduction qui se situe de mars à juillet, parfois plus tardivement encore, le mâle effectue une parade nuptiale. Il rentre sa tête dans son cou pour paraître plus "gros" et s'incline devant la femelle plusieurs fois de suite, pour la séduire. Le pigeon ramier mène en effet une vie essentiellement familiale, partagée entre le couple et la progéniture, vie que l'on pourra donc opposer au reste de l'année où il vit en société.

Comme pour beaucoup d'animaux, ces regroupements qui créent un effet de masse assurent sa défense contre les prédateurs.

C'est ensemble que les ramiers se lèvent le matin pour aller chercher leur nourriture et s'abreuver, c'est ensemble qu'ils feront leur sieste, côte à côte perchés.

Alimentation

Le régime du pigeon ramier est constitué de matière végétale (feuilles vertes, baies, bourgeons, fleurs, racines et graines) mais des invertébrés sont consommés occasionnellement. L'alimentation se déroule principalement au sol par picorage mais elle peut également s'effectuer dans les arbres, les oiseaux se montrant alors d'une rare agilité. Au sol, l'alimentation a souvent lieu en groupe dans lequel il règne une véritable hiérarchie. Les oiseaux dominants se trouvant au centre du groupe se nourrissent plus rapidement que les subordonnés placés, eux, en périphérie.

Il a été observé que la plus grande quantité de nourriture est prise en fin d'après-midi.

| Horaires | 6 h- 9 h | 9 h - 12 h | 12 h - 15 h | 15 h - 18 h |

| Sauvages | 8,5 | 12,7 | 8,8 | 70,0 |

| Captivité | 11,2 | 16,5 | 8,8 | 63,5 |

Le comportement des oiseaux est cependant fortement dépendant de la période de l'année et de la nature des cultures exploitées. En effet, en hiver, le ramier va passer 95 % de sa journée à chercher sa nourriture alors qu'en automne et en été ce pourcentage tombe à 10 % dans les champs de céréales. Cela est dû à la différence de valeur énergétique des aliments consommés : plus la nourriture est riche et abondante, moins les oiseaux ont besoin de temps pour obtenir leur ration quotidienne.

- Empoisonnements

Le ramier est connu pour volontiers se nourrir sur les semis récents (gazons, céréales...) Or depuis quelques décennies les semenciers ont développé des techniques de traitement des céréales par enrobage, cet enrobage pouvant contenir plusieurs pesticides toxiques et écotoxiques concentrés (dont des pesticides à effets systémiques).

Si le pigeon consomme une quantité suffisante de ces graines[2], il peut être mortellement empoisonné. En laboratoire ou en semi-captivité, les oiseaux - quand ils ont le choix - évitent les graines présentant une couleur très anormale[3]. C'est l'une des espèces les plus souvent trouvées empoisonnées de la sorte, par exemple par de la dieldrine[4], le chlorfenvinphos[4] ou du carbophenothion[4] (ces trois insecticides sont désormais interdits en France) qu'il ingère avec les graines[2] - [5] - [6], parfois de manière très significative[4]. Le ramier compte parmi les animaux les plus fréquemment empoisonnés par des graines enrobées[7] - [8] - [9] - [10].

Il a été montré que sur 61 pigeons ramiers (tués à la chasse dans une zone suivie durant trois hivers), 26 avaient mangé des graines de céréales enrobées de fonofos (pesticide très utilisé sur le maïs) et la chair de six de ces derniers présentait une teneur en résidus de fonofos comparable à celle retrouvée chez des oiseaux empoisonnés durant une enquête sur les accidents de la faune par le MAFF[2]. Les auteurs ont conclu que les graines traitées par le fonofos peuvent être partiellement évitées dans la nature par ces oiseaux, mais que cet évitement échoue à prévenir l'empoisonnement dans certaines conditions (rares), par exemple quand la densité de graines accessibles, les concentrations en fonofos et le niveau de faim sont supérieurs à la moyenne[2]. Le fonofos a été associé chez l'homme à un risque de leucémie accru et à une augmentation du risque de cancer de la prostate (uniquement chez les personnes où des antécédents de cancer de la prostate ont été identifiés)[11].

Reproduction

Les pigeons ramiers sont monogames. Les couples se forment jusqu'à la disparition d'un des deux partenaires. La maturité sexuelle est atteinte dès la seconde année de vie. Les nids sont installés haut dans les arbres, à la division de plusieurs branches. Les territoires sont défendus par les mâles. Plus la densité de population est forte et plus les territoires sont réduits.

Les jeunes ramiers sont nourris au début de leur vie avec du « lait de jabot ». Ce « lait » est une formation légèrement caséeuse (caséine : protéine du lait) sécrétée par l'épithélium glandulaire du diverticule œsophagien, c'est-à-dire le jabot. Il est composé de 65 à 85 % d'eau, de 13 à 19 % de protéines, de 7 à 13 % de matières grasses et 1,5 % de sels minéraux. Il contient aussi des vitamines A, B1 et B2, un peu de calcium mais pas de glucides contrairement à celui des mammifères.

Après 15 jours « d'allaitement », ce lait n'est plus composé que de 20 % de matière nourrissante. Ce qui n'est plus fourni par le lait de jabot est remplacé par des aliments végétaux légèrement prédigérés par les parents. Les jeunes font régurgiter les parents en stimulant le fond de la gorge parentale à l'aide de leur bec, beaucoup plus aplati que celui des parents (certains le comparent même à un bec de « pélican »… ).

Il a été prouvé, à partir d'individus bagués, que les jeunes avaient tendance à revenir nicher sur leur lieu de naissance.

- Parade nuptiale

La parade aérienne des pigeons ramiers est proche de celle des autres membres de la famille des Colombidés et se déroule en trois phases :

- le mâle monte dans les airs lentement sur 20 à 30 mètres,

- il semble s'arrêter puis bascule en battant très rapidement des ailes pour laisser entendre des claquements très caractéristiques,

- enfin, il plonge sur 7 à 8 mètres les ailes ouvertes à l'horizontale et la queue bien étalée.

Ce cycle peut être renouvelé jusqu'à 5 fois avant que les oiseaux ne se décident à se poser.

- Dortoirs

Le Pigeon ramier aime, en dehors de sa période de reproduction, à se retrouver en larges bandes et à se réunir sur des dortoirs communs pour passer la nuit. Ces dortoirs sont choisis en fonction de paramètres comme la hauteur des arbres, la densité du feuillage qui doit laisser la vue du sol, la fréquentation de la zone par l'homme et les prédateurs. Ces dortoirs peuvent être parfois éloignés des zones d'alimentation. Un cas a été signalé où les ramiers parcouraient 65 km aller et retour deux fois par jour (un pour la sieste et l'autre pour la nuit). En général, compte tenu de la « loi du moindre effort alimentaire » qui régit le monde animal, les ramiers préfèrent s'installer dans des secteurs où les ressources sont suffisamment proches des dortoirs.

Il est évident que ces rassemblements attirent les prédateurs. Les ramiers ont mis au point une technique consistant à se regrouper d'abord jusqu'à la nuit sur un « pré-dortoir », et au dernier moment, quasiment dans l'obscurité, à passer rapidement sur le vrai dortoir, laissant derrière les indésirables.

L'hiver, la population urbaine aime dormir dans les parcs et les jardins des villes où les individus se sentent bien protégés et où ils peuvent gagner en température un ou deux degrés par rapport à la campagne, une économie d'énergie non négligeable dans une telle période.

- Nidification

_-_Columba_palumbus_(010a).jpg.webp)

Il y a des variations considérables concernant la saison de reproduction selon les régions. Par exemple, les populations urbaines de Grande-Bretagne commencent à nicher à partir de mi-février alors que leurs congénères ruraux commencent un à deux mois plus tard. Les différences entre les régions sont souvent dépendantes de l'accès à la nourriture : en Afrique du Nord, les pontes commencent en mai-juin, aux Açores de mai à juillet alors qu'en Europe centrale, elles ne débutent pas avant la mi-avril.

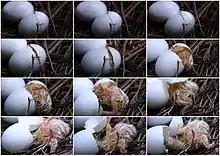

Les nids sont généralement installés assez haut dans les arbres, dans une fourche, rarement au sol ou dans une haie basse. Un même nid peut être utilisé pour plusieurs pontes et au cours de plusieurs années. Ce nid est une vague plate-forme de 17 à 26 cm de diamètre, composée de brindilles assez grossières. Les œufs sont en général d'une taille de 41 × 29 mm, de couleur blanche, et pèsent en moyenne 18,5 g. Comme pour la plupart des colombidés en France, la ponte est composée généralement de deux œufs, parfois un seul, mais rarement plus.

Théoriquement, dans des zones non perturbées et sans prédateurs, les ramiers peuvent effectuer trois pontes par an. Il y a généralement deux couvées pour la plupart des couples, et les secondes couvées sont souvent des couvées de remplacement.

L'incubation dure 17 jours en moyenne et est assurée par les deux parents à tour de rôle, le mâle ne couvant qu'un tiers de la durée de la journée, et généralement de 10 h à 17 h.

Les jeunes naissent dans un état de développement incomplet et nécessitent donc d'être couvés encore au moins 7 à 8 jours de plus. Les petits sont nourris avec du lait de jabot plusieurs fois par jour au début, puis seulement deux fois par jour au bout de 8-10 jours par chacun des parents. Les jeunes ramiers sont indépendants à partir de 20 à 35 jours.

Vocalisations

Le pigeon ramier roucoule. Il existe des variations non négligeables d'un individu à l'autre au niveau du timbre de la voix, du rythme et de la durée du chant. De plus, le chant du mâle est plus guttural que celui de la femelle, dont les vocalisations sont plus douces et assez sporadiques.

Habitat

- Présence en permanence

- Présence en été

- Présence en hiver

Le Pigeon ramier est capable de résister à des conditions météorologiques telles que la pluie, le froid ou une forte humidité mais supporte mal la chaleur torride, l'aridité, le gel prolongé et l'enneigement au sol. On le retrouve donc sous les latitudes moyennes de toute l'Europe occidentale qui sont d'un climat tempéré. On retrouve quelques nichées, mais de manière marginale, dans les steppes et les zones méditerranéennes.

À l'origine, son habitat était essentiellement forestier, mais ce milieu sera d'autant mieux colonisé s'il est bordé d'espaces dégagés mis en culture ou si la forêt est parsemée de clairières cultivées. Mais cette espèce s'adapte très facilement à des changements climatiques et à des modifications de son environnement.

Des nichées ont été découvertes au-dessus de 1 500 mètres dans les Alpes et entre 1 500 et 3 000 mètres dans l'Himalaya en été, pourtant l'espèce est censée éviter les zones rocheuses de montagne. Les bois de frênes, de chênes et d'aulnes et les jeunes plantations de conifères sont volontiers utilisés pour nicher.

Chasse

_4_gunshot_numerous_small_radio-dense_fragments_Pain_2010_pigeon_ramier.png.webp)

Le ramier est l'un des oiseaux les plus chassés en Europe. En 1998 en France, il figurait au premier rang du Tableau de chasse (cynégétique) annuel avec 5 169 000 unités[12].

Voir aussi

Bibliographie

- Roger Reboussin, L'autour des palombes, illustrations de l'auteur, Presses universitaires de France, 1930.

- Richard Rouxel et Alexandre Czajkowski, Le pigeon ramier - Columba palumbus (Linnæus), Lourdes, S.P.A.P. (Société de Presse Adour-Pyrénées) et OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental), , 212 p. (ISBN 2-9517378-0-7 et 9782951737808)

Articles connexes

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (fr+en) Référence Avibase : Columba palumbus (+ répartition) (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Columba palumbus dans Columbiformes

- (fr) Référence CITES : taxon Columba palumbus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Columba palumbus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Columba palumbus Linnaeus, 1758

- (en) Référence Animal Diversity Web : Columba palumbus

- (en) Référence NCBI : Columba palumbus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Columba palumbus (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Avibase

- Global Biodiversity Information Facility

- Oiseaux.net

- TAXREF (INPN)

- (en) Animal Diversity Web

- (cs + en) BioLib

- (en) BirdFacts

- (en) BirdLife International

- (sv) Dyntaxa

- (en) EPPO Global Database

- (en) EU-nomen

- (en) Fauna Europaea

- (en) Paleobiology Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (cs) Nálezová databáze ochrany přírody

- (en) NBN Atlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) World Register of Marine Species

- (en) Xeno-canto

- (en) ZooBank

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (fr) Référence Oiseaux.net : Columba palumbus (+ répartition)

- « La migration transpyrénéenne »

- « Migration de la palombe », observations migration et migration temps réel

- « La chasse à la palombe », sur Iraty

Notes et références

- Coralie Schaub, « Toujours moins d’hirondelles, de moineaux ou d’alouettes, mais plus de pigeons », sur liberation.fr, Libération,

- H. V. McKay, P. J. Prosser, A. D. M. Hart, S. D. Langton, A. Jones, C. McCoy, S. A. Chandler‐Morris, J. A. Pascual (1999), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2664.1999.00398.x/full Do wood‐pigeons avoid pesticide‐treated cereal seed?] ; Journal of Applied Ecology First, Avril 1999, DOI: 10.1046/j.1365-2664.1999.00398.x PDF (1072K)

- Pascual, J.A. & Hart, A.D.M. (1997), Exposure of captive feral pigeons to fonofos-treated seed in a semifield experiment. Environmental Toxicology and Chemistry, 16, 2543–2549.

- (en) P.I Stanley et P.J. Bunyan, Hazards to wintering geese and other wildlife from the use of dieldrin, chlorfenvinphos and carbophenothion as wheat seed treatments, (PMID 40240), chap. 205, p. 31-45

- Hazards to wildlife from pesticide seed treatments. Application to Seeds and Soil (ed. T.Martin), pp. 127–134. British Crop Protection Council, Thornton Heath.

- Fletcher, M.R., Hunter, K. & Barnett, E.A. (1995), Pesticide Poisoning of Animals 1994: Investigations of Suspected Incidents in the United Kingdom. MAFF Publications, London.

- Fletcher, M.R., Hunter, K., Quick, M.P., Thompson, H.M. & Greig-Smith, P.W. (1991), Pesticide Poisoning of Animals 1990: Investigations of Suspected Incidents in Great Britain. MAFF Publications, London.

- Fletcher, M.R., Hunter, K. & Barnett, E.A. (1992), Pesticide Poisoning of Animals 1993: Investigations of Suspected Incidents in the United Kingdom. MAFF Publications, London.

- Fletcher, M.R., Hunter, K. & Barnett, E.A. (1995), Pesticide Poisoning of Animals 1994: Investigations of Suspected Incidents in the United Kingdom. MAFF Publications, London

- Fletcher, M.R., Hunter, K., Barnett, E.A. & Sharp, E.A. (1996), Pesticide Poisoning of Animals 1995: Investigations of Suspected Incidents in the United Kingdom. MAFF Publications, London

- Mahajan, R., Blair, A., Lynch, C. F., Schroeder, P., Hoppin, J. A., Sandler, D. P., & Alavanja, M. C. (2006). Fonofos exposure and cancer incidence in the agricultural health study. Environmental health perspectives, 1838-1842.

- http://www.roc.asso.fr/chasse-france/index.html, consulté le 21 mai 2013.