Gibier

Le gibier désigne l'ensemble des animaux sauvages terrestres[alpha 1] chassés pour consommer ou vendre leur viande, dite « viande de brousse » en zone tropicale.

.jpg.webp)

Certaines viandes de gibier sont considérées comme présentant certaines qualités nutritionnelles ou diététiques supérieures à celles issues d'animaux d'élevage (moins grasses), avec toutefois des risques différents du point de vue des maladies zoonotiques (communes à l'animal et à l'homme, transmissible de l'un à l'autre) et des parasitoses[1] et, localement, du point de vue de la bioaccumulation ou bioconcentration de polluants divers (dont le plomb issu des munitions, pesticides agricoles pour des animaux qui se sont nourris dans les champs, radionucléides pour des animaux contaminés par les retombées d'accidents nucléaires, etc.).

L'Office international des épizooties[alpha 2] notait en 1997 : « On dispose de peu d’informations sur l’importance du commerce de gibier sauvage dans les différents États de l’Union européenne[alpha 3] ; en outre, les statistiques existantes sont souvent incomplètes »[2]. Il en résulte une difficulté à mesurer les enjeux de santé publique, de la santé animale et de l'inspection vétérinaire liés au gibier sauvage tué par les chasseurs et à la mise sur le marché de ce type de viande.

Si, dans les pays riches, la part globale du gibier diminue dans l'alimentation courante (au profit d'une consommation de luxe, de retour de chasse ou de fête), en raison de l'urbanisation croissante, le commerce de viande de brousse augmente en zone tropicale[3] notamment en Afrique centrale[4].

En dépit de réglementations, de taxations et de restrictions[alpha 4] qui varient selon les pays, le braconnage persiste, profitant parfois d'un flou juridique. Certaines administrations, comme en Ontario[5], utilisent des analyses ADN pour assigner avec certitude des mues, ou de la viande à une population ou à un trophée, ou pour apparier les parties d’un animal afin de mieux prouver le trafic ou braconnage[6].

Le mot et le concept de gibier

En Europe, le mot « gibier » était utilisé au Moyen Âge pour dire « aller en gibier »[7], qui signifiait « aller à la chasse »[8]. C'est à partir du XVIe siècle qu'il a désigné les animaux pris à la chasse eux-mêmes.

On a aussi dans le passé parlé, comme chez Louis Pergaud[9] - [10] - [11], Adrien de Prémorel[12] - [13] - [14] ou François Sommer[15], de gent ailée aquatique, gent aquatique, gent gibier, gent poilue (incluant le chat sauvage), gent lapine ou lapinière, gent plumifère ou emplumée, gent palmée, etc.

Certains chasseurs et rédacteurs de revues cynégétiques désignent le gibier dont ils parlent au moyen d'un vocabulaire varié, incluant les bêtes douces, fauves, noires, ou encore grands fauves, gibier de battue, ou gibier chasse, gibier de sous-bois, sauvagine, etc.

En 1834, Baudrillard se démarque en refusant d'appeler gibier les « animaux qui ne sont pas bons à manger, quoiqu'ils fassent l'objet d'une chasse quelconque »[16], mais c'est à cette époque une exception[8]. Quelques auteurs ont aussi utilisé le mot « gibier » pour désigner des animaux jugés nuisibles, et tués pour cette raison (mais non consommés[17]).

Classification caractéristique

Pour le gibier, autrefois dénommé bête de chasse, bête de vénerie, ou animal de chasse[8] - [18], ou simplement « bête », au XXe siècle, les chasseurs et le grand public distinguent habituellement et empiriquement :

- Le gibier à plumes (ou autrefois gibier-plume[8]) : oiseaux (sauvagine dont les canards sauvages, faisans, tourterelle, perdrix, pigeon ramier…).

- Le gibier à poils (ou autrefois gibier-poil[8]) : mammifères (lapin de garenne, lièvre, sanglier, chevreuil, biche, daim…).

- Le grand gibier[19] (dont les statistiques intéressent les assureurs car impliqué dans les collisions automobiles et le remboursement de dégâts dus au gibier[20]) et le petit gibier.

- Le petit gibier sédentaire de plaine.

- Le gibier sédentaire, ou migrateur : essentiellement les oiseaux d'eau ; on parle aussi parfois de sauvagine…

- Le gibier noble, opposé aux « divers », ou « pièces diverses », classification souvent associée à des jugements de valeur sociologiques marqués. Ainsi, en 1954, dans son roman, Les Aristocrates, Michel de Saint Pierre explique[8] que « les “divers” sont les bêtes que l'on ne peut considérer comme gibier noble, les oiseaux roturiers que les chasseurs — dans un moment de désœuvrement ou pour se “faire la main” —, daignent honorer d'un coup de fusil. Le marquis tenait beaucoup à ces divers. Il les consignait jalousement dans le livre de chasse où l'on trouvait chaque année, désignés nommément, de minuscules passereaux qui portaient des noms latins, des pies et des corbeaux, des rapaces, des hérons — toute une racaille de pauvres sires aux ailes ternes, aux mœurs douteuses, à la chair incolore, inodore et sans saveur… ». D'autres auteurs y classent aussi le sanglier[21].

- Le petit gibier, ou menu gibier, désignant les petits animaux.

- La viande de brousse (en zone tropicale ou équatoriale).

Sont fréquemment vendus sous le nom de gibier des animaux issus d'élevage (animaux habituellement chassés comme gibier, mais ici élevés à des fins de consommation de viande, éventuellement relâchés dans la nature ou dans des parcs spéciaux en saison de chasse).

Définition légale en Europe

Au regard de la réglementation européenne[22], on entend par :

- Gibier sauvage

- Les ongulés sauvages, les lagomorphes (lièvres, lapins…), et les autres mammifères terrestres chassés en vue de la consommation humaine et considérés comme du gibier selon la législation applicable dans l'État membre concerné, y compris les mammifères vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier « sauvage ».

- Les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine, dont les lagomorphes vivant en liberté.

- Gros gibier sauvage

- Les mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui ne répondent pas à la définition de petit gibier sauvage.

- Gibier d'élevage

État des populations de gibier

Dans certains pays riches, quelques espèces (sanglier, chevreuil et cerf en France, et localement isard et bouquetin en montagne) tendent à nettement reconstituer leurs populations. Chevreuils et sangliers tendent même localement, à « pulluler » faute de prédateurs naturels, et/ou en raison d'une gestion cynégétique ayant longtemps privilégié l'agrainage et la protection des femelles reproductrices).

Cependant, dans ces mêmes pays et dans le même temps, le petit gibier sédentaire de plaine a connu des régressions parfois spectaculaires (le lièvre européen, par exemple, sans doute en raison de l'artificialisation des paysages et des nouvelles pratiques agricoles (pesticides, augmentation des surfaces labourées, recul des jachères[24]…).

En zone de grande culture, la pression de chasse n'est pas seule en cause, car, par exemple, les espèces d'oiseaux des champs non chassées sont aussi en régression, peut-être en raison de leur exposition aux pesticides[25] et par manque de nourriture pour les espèces insectivores.

Dans le monde

Sur toute la planète, et surtout dans les pays pauvres, les populations d'espèces de gibier tendent plutôt à diminuer dans les zones occupées par l'homme.

Le grand gibier ayant souvent presque partout disparu des zones occupées par l'homme, certains chasseurs se rabattent donc sur le petit gibier, qui régresse alors lui aussi. Certains deviennent braconniers, chassant dans les plantations et forêts secondaires cultivées[26] et, parfois, jusqu'au cœur des aires protégées, où le commerce de l'ivoire peut aussi les attirer.

Dans les ripisylves, jungles, brousses et savanes, de nombreuses espèces consommées (dites viande de brousse) sont ainsi en forte régression ou ont déjà disparu d'une grande partie de leur aire naturelle de répartition, notamment en Afrique[27] où — ainsi que pour d'autres zones du monde —, des ONG et des administrations évoquent une crise d'extinction de la faune sauvage, induite par la chasse[28] - [29], également facilitée par la diffusion des armes à feu modernes. Le braconnage ou la surchasse alimentent surtout les marchés urbains, au détriment des peuples autochtones[3] - [30], de la biodiversité[31] et de la gestion traditionnelle des ressources naturelles[32].

Depuis quelques décennies, un phénomène similaire gagne l'Amazonie, où des chasseurs professionnels ou amateurs, éventuellement braconniers dans les aires protégées déciment les caïmans et mammifères pour alimenter les marchés urbains ou locaux[33]. En Asie, Afrique et Amazonie, les populations de singes, déjà victimes de la déforestation, en sont les premières victimes[34].

Ailleurs, dans les zones cultivées ou périurbanisées, la quantité de gibier régresse aussi en raison de la dégradation de son environnement. Des maladies émergentes et des épidémies — zoonoses, notamment —, peut-être plus fréquentes qu'autrefois, semblent aussi en cause, sans doute à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi parfois pour des raisons sanitaires : introduction d'animaux malades ou fragiles pour le repeuplement[35], diminution de l'immunité, en raison de dérive génétique et de consanguinité accrue par la fragmentation écologique croissante des espaces, y compris en forêt.

En France

Dans ce pays, on pouvait autrefois écrire « quels sont les oiseaux-gibier de nos régions ? Bécasses, gélinottes, faisans et coqs de bruyère sont, au bois, les plus communs des oiseaux-gibier qui élèvent chez nous leurs petits. En plaine, les perdrix restent les représentants les plus nombreux sacrifiés au culte de Diane » (Prémorel, Bêtes, p. 47), la situation a bien changé.

Au milieu des années 1980, le petit gibier tient encore une place importante[36] : un quart des chasseurs avait prélevé au moins une perdrix grise, un tiers avait prélevé au moins un lièvre et un sur deux au moins un faisan. Ces trois espèces étaient pourtant déjà en forte régression, depuis la seconde moitié du XXe siècle, et de manière accélérée depuis la période des grands remembrements (comme presque toutes les espèces typiques des paysages agricoles).

Les déclarations de tableaux de chasse montrent que le nombre de lièvres tués a été divisé par trois en moins de 25 ans (de 1974 à 1998). Le faisan a fait l'objet d'une régression moins marquée, mais au prix d'intenses repeuplements[37]. La perdrix rouge a moins régressé, mais a aussi fait l'objet de repeuplements à partir d'élevage[38]. Selon François Reitz (chef du CNERA Petite Faune Sédentaire de Plaine à l'ONCFS), « une pression de chasse mal ajustée a pu également dans certains cas précipiter le déclin des populations », mais dans un « contexte agricole défavorable » qui aurait pu aussi faciliter l'émergence de maladies (virus hémorragiques) chez le lièvre, ou l'expansion de la myxomatose (introduite par l'homme) pour le lapin.

En cuisine

Cette viande (ou venaison) était considérée par Brillat-Savarin comme une « nourriture saine, chaude, savoureuse, de haut goût et facile à digérer »[39].

La coutume veut que le gibier ne soit pas mangé de suite : « Dans notre civilisation avancée, ne sert-on pas, sur les tables somptueuses, certaines viandes qui ont déjà subi un commencement de décomposition ? On sait qu’un faisan, pour être prisé d’un gourmand, doit avoir un mois de mort, une bécasse, deux mois et demi. Entre une viande faisandée et une viande putréfiée, la différence n’est pas immense ; il en existe cependant une immense au point de vue gastronomique », écrit un auteur du XIXe siècle[40].

Cet appétit pour une viande « sapide » se retrouve partout dans le monde et à diverses époques. Exemples :

- Cicéron dit, d’un de ses compatriotes, qu’on voit figurer sur sa table de la viande faisandée[41] ;

- Au XVIe siècle, les Français ne trouvent le gibier bon que s’il pue et que si la chair en est venée[alpha 5], alors que les Allemands de la même époque mangent la chair des volailles fraîchement abattues[42] ;

- Les Yakoutes apprécient énormément le renne fortement « avancé », raconte l’explorateur John Dundas Cochrane au début du XIXe siècle[43] ;

- Les Betis du Cameroun ont de la viande faisandée à leur menu au début du XXe siècle, ce qui ne plait pas à l’instituteur-catéchiste[44] ; une autre ethnie de ce pays utilise un terme bien spécifique pour marquer « un bon gout relevé de viande faisandée[45] ».

Le faisandage n'est cependant pas apprécié de tous et peut traduire des pratiques commerciales frauduleuses : « Que de viande faisandée, corrompue et rongée par les vers, se vend impunément sous la forme de cervelas et de fromage d’Italie. Il est extrêmement difficile de surprendre les délinquants ; car les préparations et les assaisonnements dissimulent tellement à l’œil et à l’odorat la viande gâtée qui a servi à faire une pièce de charcuterie, qu’il est presque impossible de constater matériellement ce véritable empoisonnement », écrit Léon Rayer, ancien chef de cuisine de personnalités importantes du XIXe siècle[46]. Apparemment, l’utilisation du charbon pour ôter l’odeur à la viande putréfiée, ou la conserver pendant quinze jours, n’est plus en usage à son époque comme elle l’était à la fin du XVIIIe siècle[47].

La putréfaction s'accélérant lorsque la viande est exposée simultanément à une forte température et à une forte humidité, en forêt équatoriale, la chair dégage en moins de 24 heures une odeur nauséabonde que les indigènes ne peuvent supporter. Il faut alors tailler des tranches en profondeur dans la masse du muscle, dont « la surface est depuis longtemps putréfiée, verdâtre et grouillante »[48]. La préparation en ragoût longuement cuit permet de diminuer les risques d'intoxication. En saison sèche, la viande peut aussi être boucanée.

Risques sanitaires

Risque toxique

La viande, les abats, les os ou les sous-produits sont pollués par des contaminants chimiques ou physiques (métaux, radioactivité, dioxines, plomb, arsenic, etc.). Remarque : la bioturbation est la capacité de certains animaux à véhiculer des substances (éventuellement toxiques) ; ainsi, une bécasse qui peut vivre une vingtaine d'années, mange des vers contaminés dans les zones radioactives de Bélarus, et peut importer lors de sa migration une dose importante de substances radioactives (césium, essentiellement) et être tuée et mangée en Belgique, ou en France, lors de sa migration d'hiver. Des sangliers peuvent passer les frontières, chargés de métaux lourds. Le risque toxique peut donc se manifester loin de ses causes, dans l'espace et dans le temps.

Risque microbiologique

Il peut s'agir de bactéries, virus, parasites (éventuellement antibiorésistants), source de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres espèces (dont maladies zoonotiques, éventuellement émergentes). De nombreux parasites peuvent se développer sur les espèces d'oiseaux et de mammifères chassés[49]. Depuis quelques années, des prions pathogènes, proches de celui de la vache folle, ont été découverts chez des cervidés en Amérique du Nord, puis récemment en Europe (CWD)[50].

Le gibier provenant de zones polluées

Un exemple est le mercure utilisé pour l'orpaillage en Guyane[51], qui peut être bioaccumulé par certains animaux (poissons, gibier) que des chasseurs professionnels tuent pour fournir les restaurants et de nombreux particuliers en viande (viande de brousse mal contrôlée et susceptible d'être polluée de la sorte[52]).

Tout gibier ayant vécu sur un site pollué peut devenir vecteur de polluants : métaux lourds, polluants organiques persistants, radionucléides…) à des doses dépassant les seuils légaux (c'est le cas du plomb assez souvent chez les oiseaux). Les herbivores sont généralement moins touchés que les carnivores, omnivores ou nécrophages (sangliers et autres suidés notamment).

Le gibier radio-actif

Après la catastrophe de Tchernobyl, des sangliers radioactifs ont été signalés dans la plupart des zones touchées par le nuage. C'est une espèce à risques, car forestière et de montagne (en montagne, 16 ans après le passage du nuage radioactif en France (est du pays, Corse, Pyrénées), la radioactivité moyenne due au césium 137 de Tchernobyl était deux fois plus élevée (20 000 Bq/m2) en forêt que sur les prairies (10 000 Bq/m2), et vingt fois plus élevée (1 000 Bq/m2 en moyenne) que sur les éboulis des mêmes zones. Et alors qu'ailleurs, elle régressait dans les champs, elle tendait encore à augmenter dans les dépressions des forêts, ou au mieux à y rester stable sur les pentes. Dans ces zones sous les pentes, des taux moyens de 500 000 Bq/m2 étaient alors mesurés sous les arbres et à leur périphérie. Le sanglier est friand de champignons (dont les truffes). Or, selon l'IRSN, en 1986, en France, la radioactivité des champignons (mets particulièrement recherché par les sangliers) était 5 à 10 fois plus élevée que celle du lait ou des céréales (273 à 1 165 Bq/kg pour les champignons analysés dans le parc national du Mercantour).

Plus grave, elle a diminué beaucoup plus lentement chez les champignons, de même que la radioactivité du gibier, de 1986 à 2003 (dépassant parfois la limite de commercialisation), ce qui montre qu'il y a bioconcentration et contamination persistante de la chaîne alimentaire). Un sanglier consommant les champignons sur une tache de contamination du Mercantour, selon l'IRSN, est exposé à une « dose efficace » très élevée (de 10 à 100 µSv), mais les champignons à fructification souterraine n'ont pas été pris en compte par cette étude, alors qu'on sait qu'ils concentrent probablement mieux encore la radioactivité, avec un délai lié au temps de percolation du césium dans le sol (1 cm par an en moyenne). Comme il faut en moyenne 20 ans pour que le césium atteigne leur zone principale de prospection, on peut penser que c'est vers 2006 que ces champignons ont commencé à devenir très radioactifs, ainsi donc que les sangliers, écureuils, certains micro-mammifères et les animaux qui les mangent ou mangent leurs cadavres, ou ceux qui consommeront des nécrophages[53]. Une étude récente[54] montre que le phénomène s'aggrave pour le sanglier. Elle a porté sur la contamination du sanglier sauvage par le radiocésium de Tchernobyl, dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), par analyses d’échantillons de 2 433 sangliers tirés dans une zone de 45 400 ha de forêts, dans l’ouest de cette région, de à .

Les deux dernières années de l’étude, de à , les chercheurs ont aussi étudié le contenu et la radioactivité des estomacs de 689 des sangliers tués. Les résultats montrent que la viande de sanglier suit une courbe saisonnière de contamination, en dépassant les taux admissibles en été, pour 21 à 26 % des sangliers, avec une forte réduction en hiver (1-9,3 %), qui indique une consommation plus élevée de nourriture contaminée durant la période de végétation. La moindre contamination automnale semble liée à une grande consommation de glands et faînes de hêtres, pas ou peu contaminés.

L’été 2002, le contenu des 18 estomacs les plus radioactifs (345 à 1,749 Bq/kg de matière fraîche) a été examiné, ainsi que pour les 18 estomacs les moins radioactifs (moins de 20 à 199 Bq/kg). Des restes de truffes du cerf (Elaphomyces granulatus) ont été trouvés, dans des proportions beaucoup plus élevées dans les estomacs très contaminés, que dans des estomacs faiblement contaminés. Ce champignon semble donc la principale cause de contamination des sangliers. Il a été détecté dans les forêts du Palatinat par un chien truffier, à une densité moyenne d'une truffe par 20 m2, principalement dans les zones de résineux, et avec une teneur moyenne en césium 137 de 6,030 Bq/kg (fm). Enfin, le sanglier est volontiers nécrophage, il concentre donc des produits toxiques ou radioactifs présents dans les cadavres qu'il mange.

En 2010, sur 683 échantillons d'aliments divers étudiés dans le cadre du Plan français de surveillance de l'alimentation (mis en œuvre avec l'IRSN pour ce qui concerne les radionucléides), une grande part des aliments étaient sous la limite de quantification des radiomètres utilisés[55], mais pour les aliments dont la radioactivité dépassait la limite de quantification, la bioaccumulation et la teneur en radionucléides étaient beaucoup plus élevées dans le gibier[55] (le ministère de l'Agriculture ne précise pas chez quelles espèces ni dans quels organes), que dans la viande d'élevage. La mesure moyenne était de 12,43 Bq/kg pour le gibier, soit 113 fois plus que la moyenne pour la viande bovine, cette même année (établie à 0,114 Bq/kg ; radioactivité équivalente à celle trouvée dans le groupe crustacés/mollusques, qui était de 0,133 Bq/kg).

Le phénomène est encore plus marqué pour les maxima de radioactivité qui, en 2010, étaient de 50 Bq/kg (parmi les échantillons analysés, statistiquement non représentatifs en raison de leur faible nombre), soit 335 fois plus que les 0,149 Bq/kg mesurés pour l’échantillon bovin le plus contaminé[55].

Le ministère de l’Agriculture rappelle que ces résultats « sont autant de données indispensables à l'évaluation de l'exposition du consommateur, qui doit se faire dans le cadre de l'analyse de risque menée dans une optique de révision des teneurs retenues dans le règlement européen post-accidentel (règlement [Euratom] no 3954/87[55]) ».

Le gibier atteint de saturnisme (direct ou secondaire)

On sait, depuis un siècle au moins, que des oiseaux d'eau ou terrestres, peuvent être atteints de saturnisme (dit Saturnisme aviaire) induit par l'ingestion de grenailles de plomb en lieu et place des gastrolithes dont ils ont besoin pour digérer leurs aliments.

Ce risque est connu de longue date pour les canards, et moindrement mais bien réel pour les oies et échassiers (voir l'article consacré au saturnisme aviaire). Des études plus récentes ont prouvé que bien d'autres espèces sont concernées (oiseaux terrestres, mais aussi carnivores et omnivores, tels que le sanglier). Par exemple, des cadavres d'animaux non récupérés par les chasseurs (ou leurs entrailles) contenant des fragments de plomb[56], abandonnés dans la nature après l'éviscération, sont mangés par d'autres animaux (dont oiseaux et sangliers) qui, à leur tour, accumulent du plomb, parfois jusqu'à en mourir empoisonnés[57]. Dans la région de Yellowstone, les taux de plomb augmentent chez les corvidés, certains rapaces (aigles royaux, pygargues à tête blanche…) et d'autres charognards, à chaque saison de chasse au cerf et au wapiti. Ceci laisse penser que le saturnisme animal est très répandu.

Cas des oiseaux

_4_gunshot_numerous_small_radio-dense_fragments_Pain_2010_pigeon_ramier.png.webp)

Le saturnisme aviaire, essentiellement dû à l'ingestion de grenaille de plomb par les oiseaux est un phénomène décrit depuis plus d’un siècle.

Sa fréquence et sa gravité au sein du gibier d’eau (ou sauvagine) posent problème pour la santé humaine[60] - [61] - [62] - [63] - [64] - [59] - [65] - [66] - [56] - [67] - [68] - [69] - [70] - [71] - [72] - [73]. Ceci est encore plus vrai au sein des populations autochtones inuit, amérindiennes et du cercle paléarctique qui consomment souvent beaucoup plus de gibier que la moyenne[74] - [75] - [76] - [77].

Les consommateurs de gibiers d'eau tué par de la grenaille, ingèrent une viande souvent contaminée par l'ingestion de plomb par l'oiseau et/ou (quand les cartouches au plomb sont encore utilisés) par des résidus de plomb laissés dans la chair de l'oiseau par les grenailles qui l'ont pénétré. Même hors des zones humides, de nombreux oiseaux se contaminent en mangeant du plomb qu'ils confondent avec leur « grit ». Un phénomène similaire existe peut-être en Afrique mais non-documenté.

Cas des viandes de mammifères chassés

Il est démontré que la viande d'un mammifère sain (petit ou grand gibier), tué par grenaille ou balle (de plomb ou de plomb chemisé) se contamine au moment de l’impact par du plomb venant de la munition et ayant pénétré l'animal, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de petits éclats[78] - [56]. Les particules les plus fines (constituées de plomb, souvent additionné d'arsenic et d'antimoine pour le durcir) peuvent être diffusées dans tout le corps, lors des derniers battements du cœur, via le système sanguin[57]. Dans un cas où la balle a traversé l’animal de part en part, près de l'entrée la viande contenait 1 095,9 mg de plomb par kg (poids humide), et elle en contenait encore 736,0 mg/kg autour de la plaie de sortie[79]. En 2016, on a en outre montré qu'une partie de ce plomb est présent sous forme de nanoparticules « d'une taille de 40 à 750 nm », avec un diamètre médian de 60 nm environ, une concentration massique variant de 290 à 340 ng/gramme de viande, et des concentrations de particules allant de 27 à 50 millions de particules/g de viande[80], sachant que, pour cette étude, « la limite de taille de détection dépendait fortement du niveau de plomb dissous et se situait dans la plage de 40 à 80 nm[80] ». Dans l'échantillon de gibier, à plus de 10 cm du canal formé par la balle, aucune nanoparticule de plomb de plus de 40 nm n'a été détectée. Les auteurs précisent que ce plomb nanoparticulaire (jusqu'alors non détectée et non surveillée) a « un impact toxicologique largement inconnu pour les humains »[80].

Ce plomb (généralement additivé d’arsenic[81]) micro- et nanoparticulaire s’ajoute à d'autres métaux[82] et au plomb que l’animal avait déjà stocké (d’autant plus en général que l’animal est âgé[83]). Ces métaux sont inévitablement ingérés par l'homme avec la viande[84]. Chez le porc utilisé comme modèle animal (animal très proche du sanglier), ce plomb est clairement facteur de saturnisme animal quand la viande entourant une plaie par balle lui est expérimentalement donnée à manger[78]. Les données scientifiques les plus récentes ont fait conclure que le plomb est toxique quelle que soit sa dose ; ce qui rend difficile pour les autorités sanitaires la fixation d’un seuil de doses admissible. En 2011 le comité mixte de la FAO et de l'OMS a donc préféré ne pas émettre de dose hebdomadaire admissible ; il a décidé de retirer la dose hebdomadaire admissible provisoire (DHAP) de 25 μg/kg de poids corporel qu’il avait antérieurement retenu[85] - [86]. Selon le comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires, la dose de plomb induisant par ingestion chronique une augmentation de la tension artérielle systolique d’un millimètre de mercure (mmHg) est de 1,2 μg/kg de poids corporel par jour[85], et celle qui induit une baisse du quotient intellectuel chez les jeunes enfants d'un point est de seulement 0,6 μg/kg de poids corporel par jour[85] - [87]. La consommation de gibier par le chasseur (et les membres de sa famille) varie significativement selon la personne, la saison ou l'année : de 4 à 14 kg/an et par personne par type d’animal selon les évaluations disponibles (ex. : 4.53 ± 4,7 kg/an pour le cerf de Virginie au Québec selon Fachehoun[88]), ou 5.44 ± 8,51 kg par année pour le cerf en Espagne selon Morales et al. (2011)[88]. Certains auteurs estiment que la consommation de grand gibier augmente avec la viande de brousse dans les pays tropicaux, en Europe et en Amérique du Nord (sur les cartes des restaurants), notamment parce que les populations de sangliers et cervidés augmentent, parce que cette viande est moins grasse, et parce que le public a l’impression qu’il s’agit d’une viande saine[89], impression erronée selon toutes les études faites sur les métaux lourds dans les aliments ; la plombémie humaine et le risque de saturnisme augmentent avec la consommation de gibier[90]. Il s’agit d’un problème de santé publique ; Par exemple l’Europe comptait environ 7 000 000 chasseurs en 2015 (selon la FACE[91]), ce qui laisse penser qu’avec leurs familles et amis plusieurs millions de personnes consomment du gibier contaminé par le plomb et d’autres métaux chaque année rien qu’en Europe[92]. Si elle sortait d’un élevage et devait répondre aux mêmes critères de qualité que la viande issue d’élevages commerciaux et mise sur le marché[93], dans tous les pays et dans de nombreux cas la viande de gibier (oiseaux ou mammifères) serait interdite de consommation et devrait être détruite car trop à risque pour la santé[94] - [95] - [96] - [97] - [98] - [99] - [100] - [61].

L’exposition de la viande de gibier au plomb diffère en outre selon :

- le type de sol (il est plus mobile et biodisponible en contexte acide et/ou humide ou en milieu érosif/abrasif)[101] ;

- type de gibier (le sanglier par exemple contient en moyenne beaucoup plus de plomb que les cervidés car c'est un nécrophage qui consomme volontiers les cadavres d’animaux morts après avoir été blessés par des projectiles en plomb ou morts de saturnisme, et qui de plus est friand de champignons (qui bioaccumulent naturellement le plomb et d'autres métaux) ;

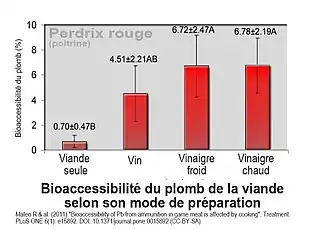

- le type de préparation et de cuisson de la viande (le hachage, la cuisson avec de l’alcool ou dans un milieu acide pouvant faciliter la bioassimilation du plomb[66] - [102]) ;

- le type de munition[67] - [61] - [97] - [103] ;

- le type de blessure fait par le (ou les) projectile(s)[104] : la force et direction (de face, tangentielle) de l’impact, l’éclatement de la balle contre un os, la présence d’un tissu richement vascularisé, etc. influent aussi sur le degré de contamination de la viande…)[88] ;

- l'éviction d'une certaine quantité de viande située autour de la plaie et du trajet de la balle (et de ses fragments plus ou moins dispersés) ; elle est plus ou moins bien éliminée par le chasseur ou le boucher (viandes pouvant aussi poser problème si utilisées comme nourriture animale, parfois à considérer comme déchet toxique).

Le ministère québécois des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) a commandé un avis à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur « le risque à la santé humaine, associé à la consommation régulière de viande de gros gibiers, abattus avec des munitions en plomb »[105]. Cet avis a été basé sur l’analyse du plomb de 80 échantillons de viande de cervidé et d’orignal tués à la chasse, ainsi que sur une enquête. Cette enquête a porté sur 31 bouchers dépeçant du gros gibier, et 1 172 chasseurs ont été contactés (dont 429 ont répondu, soit 37 %). Les auteurs de l'avis ont en 2015 conclu que des risques existent[105]. Ce travail a montré que 26 % et 49 % des chasseurs interrogés ont dit manger respectivement du cerf de Virginie et de l’orignal au moins une fois par semaine. Les échantillons de gibier abattu au plomb par les chasseurs contenaient (teneurs médianes) 0,004 mg/kg de plomb pour le cerf de Virginie et 0,003 mg/kg pour l’orignal. 37 % des viandes de cerf de Virginie et 13 % des viandes d’orignal testées dépassaient la limite de référence européenne (0,1 mg/kg)[94]. 12 échantillons sur 80 étaient de la viande provenant de cervidés abattus avec des projectiles en cuivre, à l’arc ou à l’arbalète ; ils présentaient tous un taux de plomb très inférieure à la limite de référence ; 80% des chasseurs interrogés ont dit faire débiter leur viande par un boucher[105].

Recommandations ANSES mises à jour en 2018 : En 2018 l'ANSES a confirmé, au vu des analyses disponibles, que le grand gibier est en France trop fréquemment contaminé par du plomb, principalement issu des munitions et de leur fragmentation dans le corps de l'animal[106]. « L'Agence recommande de documenter de façon plus complète les niveaux de contamination du petit et grand gibier sauvage par les contaminants chimiques ayant fait l’objet de l’expertise mais aussi par d’autres contaminants » et « de documenter de manière plus complète les habitudes de consommation alimentaire du petit et du grand gibier sauvage ». En attendant - étant donné les risques pour la santé induits par le plomb présent dans la chair du grand gibier sauvage consommé - l’Agence recommande :

- de limiter la consommation de grand gibier sauvage à une fréquence occasionnelle (de l’ordre de trois fois par an)[106] ;

- aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de grand gibier sauvage, compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance[106].

Cette recommandation de l’ANSES a été contestée dans un rapport parlementaire sur le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique, qui estime d’après les auditions menées que « le fait que cette consommation soit actuellement déconseillée résulterait d’une analyse biaisée, notamment centrée sur les parties de l’animal les plus proches de l’impact de balle »[107].

Cas particulier de la viande de cervidés chassé au plomb

Les teneurs en plomb moyennes de cette viande variaient au Québec de 0,2 à 0,3 mg/kg (moyenne de 0.28 mg kg-1 pour le Cerf de Virginie). La moyenne était de 0.22 mg kg-1 pour le cerf en Pologne et de 0.33 mg kg pour le cerf en Espagne, mais en 2004 bien plus élevée en Slovaquie (pour 22 échantillons de viande de cerf, le taux moyen de plomb était de 6.48 mg/kg[108]).

Certains échantillons étaient très contaminés (ex : jusqu’à 4.6 mg/kg pour de la viande de cerf en Espagne et 104.87 mg/kg en Slovaquie ; taux posant de graves problèmes pour des enfants ou pour une femme avant une grossesse, enceinte ou allaitante par exemple qui en mangeraient). En Europe, l'EFSA a produit en 2012 un avis basé sur 733 échantillons de gibier (de nature non précisée) en concluant à une concentration moyenne plus basse (0.048 mg kg-1)[72], mais l'EFSA n'a pas distingué le gibier tué à la chasse ou d'élevage, ni précisé si le gibier avait été tué par balles au plomb, sans plomb ou à l’arc ou à l’arbalète[109] - [105]. De plus, l'EFSA a (pour tous les aliments) délibérément exclu 129 résultats montrant des taux de plomb jugés suspects ou aberrants car beaucoup plus élevés que la moyenne, mais en précisant que « la plupart des résultats supprimés appartenaient aux grandes catégories d'aliments "légumes et produits végétaux", principalement des légumes-racines différents, et "viande et abats comestibles", principalement des gibiers et des oiseaux »[110] pour lesquels la littérature scientifique montre que des contaminations très élevées sont possibles (voir ci-dessous). Sur 144 206 échantillons prélevés en Europe dans 21 pays parmi 734 types d’aliments (niveau 3 de FoodEx), après exclusion des valeurs supposées « aberrantes », celui qui contenait le plus de plomb était un échantillon de viande de gibier (232 000 μg/kg), le second était un aliment à base d'algues (155 000 μg/kg) et le troisième des abats comestibles de gibier (117 000 μg/kg)[72]. Les valeurs aberrantes sont probablement dues à des cas d’éclatement dans la plaie d’un projectile en de très nombreux morceaux, mais même en prélevant loin de la plaie, Danieli & al. ont trouvé en 2012 en Italie chez la plupart des sangliers qu’ils ont analysé des valeurs dépassant les normes européennes pour la viande pour le plomb[111].

Cas particulier de la viande d’orignal (élan) chassé au plomb

La teneur moyenne était au Québec de 0.17 mg de plomb par kg de viande d’orignal (et jusqu'à 2 mg kg-1) ; de 0.9 mg kg-1 (et jusqu’à 31 mg kg-1) pour de la viande hachée d’élan en Suède[112] selon la Swedish National Food Agency (2012) quand Lindboe et al. (2012) en trouvaient en moyenne 5.6 mg kg-1 (jusqu’à 110 mg kg-1)[113].

Perception du risque de saturnisme induit par la consommation de gibier (pour les chasseurs et le grand public)

Ensuite l'OMS a réduit la DHT (Dose hebdomadaire tolérable) à 25 µg/kg de poids corporel (⇒ dose journalière tolérable de 3,6 μg/kg pc/j... (pour l'adulte, les enfants étant bien plus sensible au plomb)[114] puis en 2011 l'OMS a retiré ce seuil, car cette dernière dose de 25 µg/kg suffi encore à induire une baisse de QI de 3 points chez l'enfant et est source de risques cardiovasculaires pour l'adulte[115] - [116]. On estime aujourd'hui que le plomb est toxique quelle que soit sa dose

En 2015, la majorité des chasseurs de grand gibier enquêtés au Québec n’avaient aucune conscience du risque de saturnisme lié à l’ingestion de viande de grand gibier : 71 % affirmaient que consommer du cerf de Virginie ou de l’orignal abattu avec des projectiles contenant du plomb est « sécuritaire » (41 % des réponses) et même « très sécuritaire » (30 %) pour la santé[88]. 60 % de ces chasseurs disent ne supprimer que la viande abîmée autour des plaies d’impact (proportion similaire à celle retrouvée chez les bouchers ; 61 %)[88] ce qui est insuffisant au regard des études faites sur la dispersion du plomb autour du trajet de la balle et de ses débris dans le corps de l’animal. Côté grand public, la perception du risque était également faussée : en 2012, 61 % de consommateurs anglais se disaient « très convaincus que la viande de gibiers abattus avec des projectiles contenant du plomb était la viande la plus sécuritaire qu’ils pouvaient s’acheter » (Food Standards Agency, 2012)[117], ce qui selon Fachehoun suggère « que les chasseurs n’étaient pas informés du risque d’exposition au plomb relié à cette consommation et qu’il serait important de les sensibiliser »[88]. Seuls 39 % des chasseurs québécois interrogés retiraient la viande autour de l’impact qu’elle soit ou non détériorée, et seuls 7% d’entre eux le faisaient sur plus de 20 cm, contre 39 % sur 10 à 20 cm et 54 % pour les 0–10 cm, alors qu’en Norvège 22 % des leaders d’équipes de chasse interrogés affirmaient retirer 20 cm ou plus de la viande située autour de l’impact[88].

Perception du risque de saturnisme par les bouchers, et pratique de boucherie en regard de la plaie d’impact

La pratique de 31 bouchers a été évaluée au Québec en 2014 (par entretien téléphonique) au regard de leur perception du risque de saturnisme concernant le degré de la contamination de la plaie et le trajet de la balle. Ils devaient être habitués à dépecer du gibier, exercer « dans un abattoir autorisé qui traite des gros gibiers » et ont été choisis dans 10 des 17 régions socioadministratives du Québec[105]. Ils ont officiellement été sollicités « par le département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en collaboration avec le Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) », « pour participer à une étude sur l’estimation de l’exposition au plomb reliée à l’ingestion de viande de gros gibiers chez les chasseurs ». Selon leurs réponses : 74 % d’entre eux savaient ou pensaient que manger de la viande provenant du pourtour de la plaie est dangereux ou très dangereux pour la santé (un biais est possible car ils ont été choisis parce que « collaborant avec le MFFP et par le biais de contacts personnels avec la technique boule de neige »[88] - [118]). Une question était « Lorsque vous débitez un gibier, la viande autour de l’impact du projectile a été traitée (ou retirée) selon quel critère ? - La viande autour de l’impact du projectile n’est pas retirée - Seule la viande détériorée autour de l’impact est retirée - Toute la viande autour de l’impact qu’elle soit détériorée ou non, est retirée ». 61 % de ces bouchers ont dit uniquement retirer la viande abîmée autour de la plaie d’impact ; seuls 39 % enlevaient systématiquement la viande autour de la plaie d’impact sur une distance radiale variant de 2 à 12 cm (moyenne de 5 cm)[88]. Or selon les analyses faites au niveau de la plaie d’entrée et alentours, le taux de plomb est toujours très élevé dans les premiers centimètres et souvent élevé jusqu’à 25 cm (ex : Dobrowolska et Melosik (2008) ont sur dix cerfs rouges tués par des balles contenant du plomb, mesuré des taux toujours compris entre 135 mg et 476 mg kg-1) autour du point d’entrée ; demeurant encore élevées à 15 cm (2.6 à 16.9 mg kg-1) et encore toxicologiquement très significatifs à 25 cm (de 0.1 mg kg-1 à 5.8 mg kg-1)[119].

Recommandations

L'autorité sanitaire du Dakota du Nord a ordonné aux banques alimentaires de ne plus accepter les dons de viandes de gibier et de se séparer de tels stocks, car ils contiennent de nombreux fragments de plomb dispersés autour de la trajectoire de la balle[57]. Le Dr William Cornatzer avait fait ce constat en radiographiant, par tomodensitographie, environ 100 paquets, d'une livre chacun, de viande de cervidé provenant de banques alimentaires. Le ministère de la Santé du Dakota du Nord a confirmé le problème par ses propres tests[57]. Une partie de ce plomb est inévitablement ingérée avec la viande[84].

Toutes les Agences, experts et organismes ayant publié des recommandations sur ce risque (BfR en 2011[120], Food Standards Agency en 2012[121], Swedish National Food Agency en 2014[122], Fachehoun en 2015 [88]) ont conclu que « les personnes vulnérables (nourrissons, enfants en bas âge, femmes enceintes ou planifiant de l’être) devraient consommer la viande de cervidés abattus avec des alternatives aux projectiles en plomb et éviter la viande de cervidés abattus avec des projectiles contenant du plomb. De plus, les chasseurs ayant une fréquence hebdomadaire de consommation de ces viandes devraient réduire leur consommation ou utiliser des alternatives aux projectiles contenant du plomb pour la chasse. » [88]. Pour les autres consommateurs, l’agence suédoise Swedish National Food Agency recommandait en 2014 de retirer au moins 10 cm de viande autour et au-delà de la plaie d’impact (mais Dobrowolska et Melosik indiquaient en 2008 que la viande était fréquemment contaminée jusqu’à 25 cm autour de la plaie[56]). L’année suivante Iqbal et al. recommandaient de réviser les bonnes pratiques de boucherie pour le gibier, notamment pour le traitement de la viande contaminée ou potentiellement contaminée autour des plaies d’impact[123]. Fachehoun s’associe à cette recommandation et ajoute en 2015 que « dans le but de réduire cette exposition évitable au plomb, une sensibilisation des chasseurs sur le risque pour la santé en lien avec la contamination de la viande par les projectiles contenant du plomb et la disponibilité des alternatives à ces derniers serait appropriée (…). Outre la sensibilisation des chasseurs et de la population générale, un retrait progressif des projectiles contenant du plomb pourrait être considéré et discuté avec les divers acteurs »[88].

Une partie des chairs contaminées est donnée aux chiens ou directement rejetée en forêt ou dans la nature (où le plomb contamine les nécrophages, dont sangliers et l’environnement), le plomb de chasse affecte aussi gravement les oiseaux de proie[124]. Fachehoun[88] conclut donc en 2015 (à l’attention des autorités environnementales et sanitaires du Québec) « qu'une approche globale pouvant permettre de limiter l’exposition humaine ainsi que la contamination environnementale apparaît importante. Elle devrait être basée sur un partenariat intersectoriel pour la promotion des projectiles et engins de chasse sans plomb »[88]. Depuis les années 2000, on comprend mieux pourquoi les munitions au plomb sont sources d’une contamination quasiment immédiate quand elles pénètrent la chair de l’animal, contamination inévitable, et préoccupante de la viande (et de l’environnement)[125]. Il y a désormais consensus sur le fait que l’interdiction du plomb dans toutes les munitions de chasse diminuerait le risque de saturnisme pour les consommateurs de gibier[126]. Le plomb n’étant cependant ni biodégradable ni même dégradable, dispersé depuis longtemps par des dizaines de millions de coups de feu chaque année (ainsi que lors des ball-traps), il restera longtemps source d’une pollution diffuse et chronique de toutes les zones qui ont été abondamment chassées. Au vu du nombre de grenaille et balles répandues dans l’environnement chaque année de nombreux auteurs ont depuis les années 1980 conclu que le plomb de chasse est généralement devenu la principale source de contamination par le plomb des biocénoses où vivent les espèces-gibier[127] - [128] - [129] - [130] - [131] - [81] - [132] - [66] - [133] - [134] - [135] - [136] - [65] (voire des populations humaines) par cet élément pourtant connu comme hautement toxique depuis l’Antiquité.

Même si la viande de gibier[96] et la chasse bénéficient de régimes dérogatoires, ne serait-ce que pour des raisons éthiques[100], tout chasseur peut volontairement utiliser des munitions sans plomb, au bénéfice des espèces qu'il chasse, mais aussi de sa santé et de celle de ses proches ou d’autres consommateurs de gibiers[126] - [57] - [65]. En 2017, les munitions sans plomb restent cependant très minoritaires dans le monde.

Une veille sanitaire moindre

Le consommateur de gibier s'expose souvent à de moindres contrôles sanitaires que s'il mangeait de la viande issue d'élevage (seuls des gros animaux, et dans certains pays uniquement, doivent passer en abattoir et faire l'objet d'un tampon vétérinaire). Sans précautions adaptées, il s'expose aussi à un risque plus élevé de parasitoses, ou d'infections particulières, par des microbes transportés par la faune sauvage[137]. Le SRAS semble ainsi avoir été diffusé à partir d'animaux sauvages, de même que le H5N1 de la grippe aviaire pourrait l'être, bien que, dans ce cas, la volaille domestiquée soit clairement la plus à risque. Des zoonoses, telles que la rage vulpine, la tuberculose ou l'échinococcose, peuvent aussi être facilement transmises aux chiens de chasse, puis à l'Homme, ou à ses animaux d'élevage (par exemple, tuberculose, myxomatose, voire maladies à prions).

Le cas du gibier malade

Certaines maladies transmises par des animaux sauvages sont connues depuis longtemps (la rage serait une des motivations de la création du corps des luparii (devenus lieutenants de louveterie, sous Charlemagne), qui lutteront contre les loups, sans prendre en considération leur rôle sanitaire de prédateur (régulant d'autres animaux malades), jusqu'à la fin du XIXe siècle, où l'espèce a presque été éradiquée en Europe de l'Ouest, et où Pasteur a inventé le vaccin contre la rage.

Allergie aux viandes de mammifères

il s'agit d'une forme d'allergie a priori émergente, qui pourrait être liée à prolifération des tiques dans certaines régions.

Elle est décrite depuis 2009, d'abord en Amérique du Nord puis en Australie et en Europe. Son mécanisme commence à être compris : c'est plus précisément une allergie à une molécule présente dans la viande de tous les mammifères non-primates. Sa cause initiale semble toujours être une réaction du système immunitaire humain à une piqûre de tique, laquelle a inoculé dans l'organisme humain une molécule présente dans la chair des mammifères autres que primates. Le risque semble un peu plus élevé avec la consommation d'abats qu'avec la consommation de viande rouge.

Une fois sensibilisée à cette molécule, le patient peut devenir allergique à des produits (ex : gélatine) ou à des médicaments injectés (s'ils ont été fabriqués à partir d'organismes de mammifères). Cependant, dans tous les cas, la personne ne sera pas allergique aux viandes de volailles ni à la chair des poissons ni aux protéines végétales.

Aspects juridiques

Des suites pénales peuvent être liées à la responsabilité civile de l'auteur de la propagation de zoonoses à partir du gibier, en particulier concernant des maladies extrêmement contagieuses (par exemple, la peste porcine), dont le risque augmente avec les surdensités de sangliers, favorisées par l'agrainage, certains plans de chasse, et la fragmentation écologique de leurs territoires.

La viande de brousse, la viande d'animaux morts trouvés sur les routes, dans la nature, ou tués à la chasse et vendus dans les restaurants ou sur les marchés de certains pays, posent des problèmes particuliers, plus ou moins bien traités, juridiquement et/ou par les autorités sanitaires, selon les pays.

Dans les pays dits riches, dans la plupart des cas, le bon état sanitaire de la viande, en vue de son transport et de sa vente doit être garanti par les services vétérinaires, toujours plus vigilants, alors que les règles européennes se durcissent, notamment à la suite de la libre circulation des marchandises dans l'UE, et à la mondialisation, qui a fait augmenter les échanges et, avec eux, le risque de propagation de zoonoses.

La vente des gibiers tués à la chasse

Elle est, en Europe, réglementée par la directive 92-45 du modifiée (sur « les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage »), qui vaut pour le marché intérieur et les échanges intracommunautaires et importations de gibier (elle sera remplacée par des règlements en cours d'élaboration).

La viande (donnée aux jours 0 et 1) venait de cerfs de Virginie, chassés avec des fusils et balles standards, en condition normale puis traités selon des procédures normales ;

astérisques : jours où les moyennes différaient significativement entre les 2 groupes.

La France, via l'arrêté ministériel du , a fixé « les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage », pour mieux cadrer et sécuriser cette filière, mais la circulaire a exclu de son champ la vente directe par le chasseur au consommateur de gibiers qu'il a lui-même chassés, mais le chasseur peut donner ce gibier. En sont aussi exclus le découpage et l'entreposage de viandes estampillées conformément à l'arrêté, dans des magasins de détail ou des locaux contigus au point de vente directe au consommateur, tels que les fermes-auberges par exemple. L'arrêté ne s'applique pas non plus à la vente par le chasseur, à un détaillant ou à un restaurateur, en petites quantités de pièces entières (non dépouillées ou non plumées). L'examen vétérinaire des sangliers pour détection des trichines restant cependant obligatoire pour le chasseur.

Les chasseurs doivent mettre en place des centres de collecte dotés de chambres froides. Le gibier sauvage tué doit y être regroupé et conservé de 4 à 7 °C (interdiction de congélation). En 2007, quelques centres sont déjà construits sur place, dans les « grandes chasses » (encloses ou non). Ce gibier est ensuite obligatoirement conduit par le chasseur dans un « atelier de traitement », qui est le premier chaînon de la traçabilité du gibier mis en vente, pour les animaux qui ne sont pas soumis au plan de chasse (qu'il soit obligatoire ou non). L'arrêté en décrit les caractéristiques et conditions de fonctionnement ; c'est là que s'effectue le premier contrôle sanitaire (inspection post mortem, marquage de salubrité, contrôle de l'hygiène de l'établissement, par des vétérinaires inspecteurs, dans le cadre des procédures de surveillance sanitaire de la faune sauvage). Tout atelier de traitement doit obligatoirement être agréé, mais une dérogation est prévue pour les ateliers traitant moins de 3 tonnes de gibier par semaine, et satisfaisant aux règles applicables aux établissements de faible capacité, ce gibier ne peut alors être vendu que sur le marché local.

Un règlement européen du impose des principes et des prescriptions généraux de législation alimentaire, et des procédures de sécurité alimentaire, en instituant une Autorité européenne de sécurité des aliments.

Une directive (no 92-117, modifiée par la DCEE 97-22) concerne le gibier et les animaux domestiques pour la protection contre certaines zoonoses et quelques agents zoonotiques, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des dérivés alimentaires.

Gibier blessé

Le gibier blessé sur les routes est souvent malade, porteur de parasites, de plombs toxiques, ou dangereux parce que blessé. Dans de nombreux pays, il est généralement interdit de le ramasser, transporter, vendre et consommer, et il doit être envoyé à l'équarrissage.

Le gibier blessé à la chasse peut, dans plusieurs pays, être poursuivi ou détecté par un chien dit « de sang », autorisé pour la recherche du gibier blessé. Du matériel cynégétique, inspiré de celui de la police, est également vendu pour détecter et suivre les traces de sang ou la chaleur de l'animal, avec risque d'utilisation pour le braconnage ou une chasse qui laisse peu de chance à l'animal.

En Belgique, un arrêté du gouvernement wallon, du , a levé une ambiguïté sur la recherche par chien du gibier blessé. En effet, dans ce pays, la chasse à l’approche ou à l’affût doit se pratiquer par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien. Cet arrêté précise que, pour la recherche d’un gibier blessé, il est en tout temps autorisé l’usage d’un chien tenu à la longe et pouvant en être libéré afin d’immobiliser ou de rapporter le gibier.

Dégâts du gibier

Des populations de gibier, parfois nourri par agrainage ou cultures cynégétiques en forêt ou dans les champs, en l'absence de prédateurs naturels, peuvent rapidement proliférer quand la pression de chasse diminue. Les cerfs s'ils sont nombreux peuvent freiner la régénération forestière ou dégrader les plantations d'arbres[138]. Les sangliers et, moindrement, les chevreuils peuvent alors manquer de nourriture dans les bois où ils vivent le plus souvent et chercher à se nourrir à l'extérieur des forêts, dans les champs, les prairies, voire dans les jardins ou espaces verts où ils peuvent faire des dégâts importants (sangliers notamment)[139] - [140]. Le risque de collision d'animaux avec des véhicules augmente aussi.

Pour certains, depuis les années 1980, en France, les populations de sangliers et petits cervidés sont en augmentation régulière, de même que les dégâts du gibier. Cette affirmation est remise en question par d'autres. Il est vrai que, d'un point de vue de la chaîne alimentaire, les sangliers et cervidés n'ont plus de prédateur (autre que l'homme), principalement à cause du déséquilibre écosystémique induit par l'homme (élimination du loup et autres grands prédateurs), mais il existe d'autres facteurs sélectifs au sein de leur écosystème (notamment végétaux). La relation étroite entre l’accroissement rapide des surfaces agricoles et urbaines (et de voiries), et l'augmentation des dégâts causés par le grand gibier, n'est toutefois pas évoquée, or, il semble évident que sa plus grande « proximité » avec l'Homme corrèle avec la diminution de son biotope (ou des voies de passages).

La vraie question semble donc être : le gibier se rapproche-t-il de l'homme (culture, infrastructure, agglomération…), ou est ce l'homme qui se rapproche du gibier ? Cette question reste aujourd'hui encore sans réponse, et les mesures mises en œuvre pour lutter contre les dégâts de ces animaux (notamment dans le milieu agricole) se limitent bien souvent à des quotas de chasse réévalués à la hausse, quand de simples et efficaces solutions sont si rarement appliquées (clôture de parcelle adéquate, passage de gibier sous voiries, respect des zones de reproductions et de passages, etc.).

Il semble en effet paradoxal que la solution envisagée reste la même, quels que soient l'époque et l'animal mis en cause, à savoir une diminution de sa population, alors même que ces dites solutions sont aussi à l'origine du problème (par exemple, l'éradication du loup, et plus largement des principaux carnassiers méridionaux).

En France, les fédérations des chasseurs doivent, en partie, rembourser les dégâts aux agriculteurs et éleveurs (cultures et prairies). À titre d'exemple, en Lorraine, en 2002, le coût de l'indemnisation des ravages dus aux sangliers s’élevait à 4 500 000 € (pour l'ensemble de la Lorraine)[141].

Notes et références

Notes

- On ne considère pas comme gibier les poissons, les fruits de mer (crustacés, coquillages, etc.) ni les mammifères marins.

- Aujourd'hui Organisation mondiale de la santé animale.

- Notamment en France, pays de l'Union européenne où le nombre de chasseurs est le plus élevé.

- Certaines espèces sont localement ou temporairement protégées.

- Faire vener une viande signifie la faire mortifier, la faire faisander.

Références

- G. Bouvier, H. Burgisser, P. A. Schneider, « Observations sur les maladies du gibier, des oiseaux et des poissons », Schweizer Archiv für Tierheilkunde, no 99, 1957.

- Y. Lecocq, « Viande de gibier sauvage et santé publique : la perspective européenne », Rev. Sci. Tech. Office International des Épizooties, , p. 579-585

- S. Bahuchet, K. Ioveva, « De la forêt au marché : le commerce de gibier au sud Cameroun », dans L’Homme et la Forêt tropicale, S. Bahuchet, D. Bley, H. Pagezy et N. Vernazza-Licht (dir.), 1999, p. 533–558 ; Travaux société écologie humaine, Paris.

- Sven Walter, « Les produits forestiers non ligneux en Afrique : un aperçu régional et national », Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, (consulté le )

- « Identification de l’ADN et lutte contre le braconnage », gouvernement de l'Ontario, Canada (consulté le )

- F. Haÿez, « Quand l’ADN parle… », Chasse et Nature, vol. 98, no 9, 2006, p. 24-28 (5 p., 7 fig.).

- Historique de « Gibier » sur fr.thefreedictionary.com

- Michel de Saint Pierre, Les Aristocrates, Paris, La Table ronde, 1954 p. 21 ; cité par Michèle Lenoble-Pinson, Le Langage de la chasse. Gibiers et prédateurs. Étude du vocabulaire français, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles, coll. « Lettres », 1977, 402 p.

- Louis Pergaud, De Goupil à Margot. Histoires de bêtes, Paris, Mercure de France, 1910, 7e éd.

- Louis Pergaud, « La revanche du corbeau », dans Œuvres complètes, Paris, Mercure de France (Livre Club Diderto), 1970, p. 115-239.

- L. Pergaud, Le Roman de Miraut, chien de chasse, Paris, Mercure de France, Bruxelles, Éd NRB, 1942, 33e éd.

- Adrien de Prémorel, Cinq histoires de bêtes pour mes cinq fils, coll. « Durendal », no 15, Bruxelles, 1935 ; prix Lethielleux.

- A. de Prémorel, Des bêtes, des bois, des fleurs, Labor, coll. « Roman de chez nous », Paris et Bruxelles, 1938.

- A. de Prémorel, Folklore de la plaine et des bois, Labor, Labor, coll. « Roman de chez nous », Bruxelles, 1941.

- François Sommer, La Chasse imaginaire, Paris, Laffont, 1969.

- Jacques-Joseph Baudrillart, « Dictionnaire des chasses », in Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, 3e partie, Paris, Bertrand, 1834.

- A. Chaigneau, « Les animaux dits nuisibles à la chasse (mammifères-rapaces », 3e éd., revue La Maison rustique, Paris, 1967.

- Michèle Pinson, Le Vocabulaire de la chasse d'après dix-huit romanciers du XXe siècle. Mots concernant les animaux, mémoire de licence inédit, Louvain, UCL, 1965.

- Lamontagne, G., & Gignac, L. (1991). Gros gibier au Québec en 1990 (Exploitation par la chasse et mortalité par des causes diverses). Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche.

- Charlez A (2004) Grand gibier et collisions automobiles. Faune sauvage, 263, 40-43.

- Chérau, Plein air, p. 85 ; Chass., nov. 20, 20c., cité par Michèle Lenoble-Pinson, Le Langage de la chasse. Gibiers et prédateurs. Étude du vocabulaire français, op. cit., p. 3 du chap. 1 de la 1re partie.

- Rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur les règles d’hygiène pour les denrées d’origine animale.

- Rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO, L 139 du 30 avril 2004) EUR-Lex

- P. J. Edwards, M. R. Fletcher et P. Berny, “Review of the factors affecting the decline of the European brown hare, Lepus europaeus (Pallas, 1778) and the use of wildlife incident data to evaluate the significance of paraquat”, Agric. Ecosyst. Environ., 2000, no 79, p. 95–103 ; doi: 10.1016/S0167-8809(99)00153-X.

- Y. Lutz-Ostertag et H. Lutz, Action néfaste de l'herbicide 2, 4-D sur le développement embryonnaire et la fécondité du gibier à plumes, CR Acad Sci D, 1970.

- (en) P. Auzel, D. S. Wilkie, “Wildlife use in northern Congo: Hunting in a commercial logging concession”, in J. G. Robinson B. El B (dir.), Hunting for Sustainability in Tropical Forests, Columbia University Press, New York, 2000, p. 413–426.

- (en) ApeAlliance, The African bushmeat trade: A recipe for extinction, Fauna and Flora International, Cambridge, 1998.

- (en) Bushmeat: A wildlife crisis in Central Africa and around the world, Bushmeat Crisis Task Force, 2002.

- Bushmeat Crisis Task Force Economics Factsheet, Bushmeat Crisis Task Force, 2002.

- N. van Vliet, R. Nasi, A. Taber, “From the forest to the stomach: bushmeat consumption from rural to urban settings in Central Africa”, Non-Timber Forest Products in the Global Context Tropical Forestry, vol. 7, 2011, p. 129-145 ; Springer (résumé).

- S. Abugiche, Impact of Hunting and Bushmeat Trade on Biodiversity Loss in Cameroon: A Case Study of the Banyang-Mbo Wildlife Sanctuary, Ph D dissertation, Brandenburg University of Technology, Faculty of Environmental Sciences And Process Engineering Chair of General Ecology, Germany, 2008.

- E. L. Bennett et J. G. Robinson, Hunting of wildlife in tropical forests. Implications for biodiversity and forest peoples, Biodiversity Series, Impact Studies, Paper no 76, The World Bank Environment Department, Washington DC, 2000.

- (en) R. E. Bodmer J. F. Eisenberg et K. H. Redford, “Hunting and the likelyhood of extinction of Amazonian mammals”, Conservation Biology, 1997, vol. 11, no 2, p. 460–466.

- E. Bowen-Jones et S. Pendry, “The threat to primates and other mammals from the bushmeat trade in Africa, and how this threat could be diminished”, Oryx, 1999, no 33, p. 233–246.

- P. Havet et F. Biadi, Réintroductions et soutiens de populations d'espèces de petit gibier, La Terre et la Vie, suppl. no 5, 1990.

- Enquête tableau de chasse de 1983-1984.

- P. Havet et F. Biadi, Réintroductions et soutiens de populations d'espèces de petit gibier, La Terre et la Vie, suppl. no 5, 1990, p. 261-289.

- F. Biadi, Reconstitution ou renforcement de populations naturelles de perdrix (opérations menées en collaboration avec l'Office national de la chasse), bull. mens. ONC, no 136, 1989, p. 5-12.

- Larousse gastronomique, 1938, cité par Jean-Claude Ribaut, « Le gibier ne nuit pas à la santé », Le Monde,

- M. Magendie, « Considérations et expériences à propos des maladies contagieuses », dans École nationale vétérinaire d’Alfort, Recueil de médecine vétérinaire pratique. Journal consacré à la médecine et à la chirurgie vétérinaires, à l’hygiène, au commerce des animaux domestiques, et à l’analyse des ouvrages et journaux traitant de l’art vétérinaire, Labé, Paris, 1852, 776 p., p. 330.

- César Cantù, Histoire universelle, 2e éd. française, t. IV, Firmin Didot frères, Paris, 1858, 536 p., p. 265.

- Henri Estienne, Traité préparatif à l’apologie pour Hérodote, t. II, chap. XXVII, Droz, 2007, 1204 p. (ISBN 978-2-600-01162-4), p. 661.

- John Dundas Cochrane, Récit d’un voyage à pied à travers la Russie et la Sibérie tartare, des frontières de Chine à la mer Gelée et au Kamtchatka, Ginkgo, , 264 p. (ISBN 2-84679-008-6), p. 180.

- Philippe Laburthe-Tolra, Vers la lumière ? ou le désir d’Ariel. À propos des Beti du Cameroun. Sociologie de la conversion, vol. 3, Khartala, 1999, 648 p. (ISBN 2-86537-916-7), p. 295.

- Véronique de Colombel, La Langue ouldémé (Nord-Cameroun). Grammaire, texte, dictionnaire, Peeters, Leuven, 2005, 242 p. (ISBN 90-429-1448-3), p. 223.

- Revue anecdotique des lettres et des arts paraissant le 5 et le 20 de chaque mois, t. II, Paris, 1856, 280 p., p. 41-42.

- M. A. Chevallier (dir.), Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie et revue des nouvelles scientifiques nationales et étrangères, t. VIII, 4e série, P. Asselin, Paris, 1862, 776 p., p. 403.

- Pierre-Jean Corson, Le Safari. Équipements, armes, chasses, Gerfaut, Paris, 1995, 206 p. (ISBN 2-901196-48-9), p. 165.

- Leigh W.H (1940) Preliminary studies on parasites of upland game birds and fur-bearing mammals in Illinois. Illinois Natural History Survey Bulletin; v. 021, no. 05.

- « En Europe, une maladie semblable à la vache folle menace les cervidés », Geo, (lire en ligne)

- CNRS Le programme Environnement, vie et sociétés du CNRS a initié, en 1996-1997, un programme de recherche pluridisciplinaire sur le mercure en Guyane, consulté le 30 décembre 2016.

- N. Fréry, R. Maury-Brachet, E. Maillot, M. Deheeger, B. De Merona et A. Boudou, “Gold-mining activities and mercury contamination of native amerindian communities in French Guiana: key role of fish in dietary uptake”, Environmental Health Perspectives, 2001, vol. 109, no 5, p. 449.

- Voir français de l'IRNS (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) « Tchernobyl, 17 ans après », avril 2003, p. 67, 70, 83, 85.

- Ulf Hohmann et Ditmar Huckschlag, “Investigations on the radiocaesium contamination of wild boar (Sus scrofa) meat in Rhineland-Palatinate: a stomach content analysis”, Hohmann et al., XXVIIth-IUGB-Congress, Hannover-Germany, 2005 ; Investigations of the medium scaled spatial distribution of radiocaesium contamination of wild boar (Sus scrofa) in Rhineland-Palatinate, Germany.

- DGAL/DGCCRF (ministère de l'Agriculture), 2011, Bilan 2010 des plans de surveillance et de contrôle mis en œuvre par la DGAL (en 2010) ; (voir le tableau 3 p. 54, Bilan des résultats d'analyse quantifiés tous laboratoires confondus) Attention : il y a eu très peu d'analyse faites, ce qui veut dire que les maxima ne sont pas représentatifs.

- A. Dobrowolska et M. Melosik, “Bullet-derived lead in tissues of the wild boar (Sus scrofa) and red deer (Cervus elaphus)”, Eur J Wildl Res., 2008, no 54, p. 231–235, doi:10.1007/s10344-007-0134-y.

- Steve Holmer ; Bird Studies Implicate Lead Bullet Residues as a Possible Threat to Human Health, American Bird Conservancy.

- Sources : données collectées par Rafael Mateo (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC ; CSIC, UCLM, JCCM) pour son exposé "Lead poisoning in wild birds in Europe and the regulations adopted by different countries" lors de la Conférence intitulée Ingestion of spent lead ammunition ; Implications for wildlife and humans (organisée par le "Peregrine fund" (Boise state University, Idaho. 12-15 mai 2008). Actes de la conférence, qui ont donné lieu à l'ouvrage : Ingestion of Lead from Spent Ammunition: Implications for Wildlife and Humans, co-écrit par Richard T. Watson, Mark Fuller, Mark Pokras, Grainger Hunt 2009/04/28 ; (ISBN 0961983957 et 9780961983956) ; 394 pages

- Mateo R, Baos A.R, Vidal D, Camarero P.R, Martinez-Haro M, Taggart M.A (2011) Bioaccessibility of Pb from ammunition in game meat is affected by cooking. Treatment. PLoS ONE 6(1): e15892. DOI: 10.1371/journal.pone.0015892 (open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.)

- Guitart R, Serratosa J, Thomas VG (2002) Lead-poisoned wildfowl in Spain: a significant threat for human consumers. Int J Environ Health Res 12(4):301–309

- Johansen P, Asmund G, Rigest F (2004) High human exposure to lead through consumption of birds hunted with lead shot. Environ Pollut 127(1):125–129

- Bjerregaard P, Johansen P, Mulvad G, Pedersen H.S, Hansen J.C (2004) Lead sources in human diet in Greenland | Environ. Health Perspect| 112(15): 1496-1498.

- Johansen P, Asmund G, Riget F (2004) High human exposure to lead through consumption of birds hunted with lead shot | Environ. Pollut., 127(1): 125-129 |DOI: 10.1016/S0269- -7491(03)00255-0

- Johansen P., Pedersen H.S, AsmundG, Riget F (2006) Lead shot from hunting as a source of lead in human blood |Environ. Pollut |, 142(1): 93-97

- Mateo R, Vallverdú-Coll N, López-Antia A, Taggart M.A, Martínez-Haroa M, Guitart R, Ortiz-Santaliestra M.E (2014) Reducing Pb poisoning in birds and Pb exposure in game meat consumers: The dual benefit of effective Pb shot regulation. Environ. Intern., 63:163-168

- Mateo R., Rodríguez-de la Cruz M., Vidal D., Reglero M., Camarero P. (2007). Transfer of lead from shot pellets to game meat during cooking. Sci. Total Environ., 372(2-3): 480-485.

- Tsuji L.J.S, Wainman B.C., Martin I.D., Sutherland C., Weber J-P., Dumas P., Nieboer E. (2008) Lead shot contribution to blood lead of first nations people: The use of lead isotopes to identify the source of exposure. Sci. Total Environ., 405(1-3): 180-185.

- Tsuji L.J.S, Wainman B.C, Jayasinghe R.K, VanSpronsen E.P, Liberda E.N (2009) Determi¬ning tissue-leadl evels in large game mammals harvested with lead bullets: human health concerns. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 82(4): 435-439.

- Knott J, Gilbert J, Hoccom D.G, Green R.E (2010) Implications for wildlife and humans of dietary exposure to lead from fragments of lead rifle bullets in deer shot in the UK | Sci. Total Environ.|409(1):95-99

- Pain D.J, Cromie R.L, Newth J, Brown M.J, Crutcher E, Hardman P, Hurst L, Mateo M, Meharg A.A, Moran A.C, RaabA, Taggart M.S.A, Green R.E (2010) Potential hazard to human health from exposure to fragments of lead bullets and shot in the tissues of game animals |PLoS ONE |5(4): e10315. |DOI: 10.1371/journal.pone.0010315

- Szkoda J, Żmudzki J, Nawrocka A, Kmiecik M (2013) Assessment of toxic elements contamina¬tion of game animals in Poland in 2001-2012. Med. Weter., 69(9): 555-559. (pl)

- EFSA (2012) Lead dietary exposure in the European population|Scientific Report of EFSA | Categ: Lead, food, occurrence, dietary exposure | Rapport approuvé le 4 juillet 2012 | publié le 11 juillet 2012 | EFSA Journal, 10(7), 2831. |présentation

- Meltzer H.M., Dahl H., Brantsæter A.L., Birgisdottir B.E., Knutsen H.K., Bernhoft A., Ofte¬dal B., Lande U.S., Alexander J., Haugen M., Ydersbond T.A. (2013). Consumption of lead-shot cervid meat and blood lead concentrations in a group of adult Norwegians. Environ. Res., 127(November): 29-39.

- Hanning R.M, Sandhu R, MacMillan A, Moss L, Tsuji L.J.S, Nieboer E (2003) Impact on blood Pb levels of maternal and early infant feeding practices of First Nation Cree in the Mushkegowuk Territory of northern Ontario, Canada. J. Environ. Monit., 59(2): 241-245. DOI: 10.1039/B208220A

- Tsuji L.J., Wainman B.C, Martin I.D, Sutherland C, Weber J.P, Dumas P & Nieboer E (2008) The identification of lead ammunition as a source of lead exposure in First Nations: The use of lead isotope ratios. Science of the Total Environment, 393(2), 291-298.

- Hanning, R. M., Sandhu, R., MacMillan, A., Moss, L., Tsuji, L. J., & Nieboer, E. (2003). Impact on blood Pb levels of maternal and early infant feeding practices of First Nation Cree in the Mushkegowuk Territory of northern Ontario, Canada. Journal of Environmental Monitoring, 5(2), 241-245.

- Willows N.D & Gray-Donald K (2002) Blood lead concentrations and iron deficiency in Canadian aboriginal infants. Science of the total environment, 289(1), 255-260.

- Hunt W.G & al. (2009) Lead bullet fragments in venison from rifle-killed deer: potential for human dietary exposure, PLoS One, no 4, p. 1-6, doi:10.1371/journal.pone.0005330 (open-access & Creative Commons ; “which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited”).

- Dobrowolska A & Melosik M (2008) Bullet-derived lead in tissues of the wild boar (Sus scrofa) and red deer (Cervus elaphus)| European Journal of Wildlife Research | 54(2), 231-235||résumé

- B. Kollander, F. Widemo, E. Ågren, E. H. Larsen et K, Loeschner, “Detection of lead nanoparticles in game meat by single particle ICP-MS following use of lead-containing bullets”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, p. 1-9.

- Mateo R, Taggart M.A & Meharg A.A (2003). Lead and arsenic in bones of birds of prey from Spain. Environ. Pollut., 126: 107-114.

- Szkoda J, Durkalec M, Kołacz R, Opaliński S, Żmudzki J (2012) Content of cadmium, lead and mercury in the tissues of game animals. Med. Weter., 68(11): 689-692. (pl)

- Lazarus, M., Vickovic, I., Sostaric, B., & Blanusa, M. (2005). Heavy metal levels in tissues of red deer (Cervus elaphus) from eastern Croatia. Arhiv za Higijenu Rada I Toksikologiju/Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 56(3), 233-240

- Scott Streater ; “Eating venison, other game raises lead exposure” (« Manger de la venaison et d'autres gibiers accroît l'exposition au plomb ») ; Environmental Health News, 28 novembre 2009

- JECFA (2011) Evaluation of certain food additives and contaminants. Geneva: WHO Technical Report Series; 2011|PDF, 237 pages

- EFSA (2010) Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA Journal. |8(4):1570:151p.

- FAO/WHO (2014) Codex alimentarius commission : Proposed draft revision of the maximum levels for lead in selected commodities in the general standard for contaminants and toxins in food and feed (Codex stan 193-1995)

- Fachehoun, R. C., Lévesque, B., Ayotte, P., Dumas, P., & Dubé, M. (2015). Estimation de l'exposition au plomb reliée à l'ingestion de viande de gros gibiers chez les chasseurs de cervidés du Québec (Doctoral dissertation, Université Laval), pDF, 112 pages

- « (…) côté « santé » puisque plusieurs viandes de gibier sont faibles en gras et que leur méthode d’élevage « naturel » répond aux préoccupations des consommateurs(…). » in Josée Robitaille (2012) « La consummation de viande ; évolution et perspectives de croissance » ; Mapaq (Québec) Direction des études et des perspectives économiques | BioClips + Volume 15, numéro 1 — mars 2012

- Fustinoni S, Sucato S, Consonni D, Mannucci P.M & Moretto A (2017) Blood lead levels following consumption of game meat in Italy. Environmental research, 155, 36-41.¬résumé

- FACE (European Federation of Associations for Hunting and Conservation). 2015. http://www.face.eu

- Mustin K, Newey S, Irvine J, Arroyo B & Redpath S (2012)| Biodiversity impacts of game bird hunting and associated management practices in Europe and North America. | Contract Report of the James Hutton Institute: 1-72.| URL: http://www. researchgate.net/publication/265662864

- Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8th March 2001 setting the maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Off J. Eur. Comm. L77/1-L77/13.

- European Commission. Commission Regulation (EC) No 1181/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. OJ L. 2006; 364: 5-24

- Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8th March 2001 setting the maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Off J. Eur. Comm. L77/1-L77/13.

- Taggart M.A, Reglero M.M, Camarero P.R, Mateo R (2011) Should legislation regarding ma¬ximum Pb and Cd levels in human food also cover large game meat ? Environ. Intern., 37(1): 18-25

- Ferreyra H., Romano M., Beldomenico P., Caselli A., Correa A., Uhart M. (2014). Lead gunshot pellet ingestion and tissue lead levels in wild ducks from Argentine hunting hotspots. Ecotox. Environ. Safe., 103(May): 74-81

- Kim J & Oh J.M (2014) Assessment of lead exposure in waterfowl species, Korea. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 67(4): 529-534. DOI: 10.1007/s00244-014-0039-1

- Lazarus M, Crnić A.P, Bilandžić N, Kusak J, Reljić S (2014) Cadmium, lead, and mercury exposure assessment among Croatian consumers of free-living game|. Arh. Hig. Rada Toksi¬kol.| 65(3): 281-292.|DOI: 10.2478/10004-1254-65-2014-2527

- Felsmann M.Z & Szarek J (2015) Waterfowl hunting in the context of lead contamination and ethically non-conforming conduct. |J. Elem. |20(3): 785-796 | DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.848

- Sanderson S, Naidu R, Bolan N, Mclure S (2012). Effect of soil type on distribution and bioaccessibility of metal contaminants in shooting range soils. Sci. Total. Environ., 438: 452-462

- Mateo R, Baos A.R, Vidal D, Camarero P.R, Martinez-Haro M & Taggart M.A (2011). Bioaccessibility of Pb from ammunition in game meat is affected by cooking | Treatment. PLoS ONE 6(1): e15892. DOI: 10.1371/journal.pone.0015892

- Haig S.M., D’Elia J., Eagles-Smith C., Fair J.M., Gervais J., Herring G., Rivers J.W., Schulz J.H. 2014. The persistent problem of lead poisoning in birds from ammunition and fishing tackle. Condor, 116(3): 408-428. DOI: 10.1650/CONDOR-14-36.1

- Felsmann M.Z., Felsmann M., Szarek J., Babińska I. (2014) A review of firearms, projectile and gunshot wounds in animals. Pak. Vet. J., 34(3): 279-287

- Fachehoun, R.C., Lévesque, B., Dumas, P., St-Louis, A., Dubé M., and Ayotte, P. (2015). Lead exposure through consumption of big game meat in Quebec, Canada : risk assessment and perception. Food Addit Contam Part A : 1-11

- Avis de l’ANSES. Saisine no 2015-SA-0109, Avis relatif au «risque sanitaire lié à la consommation de gibier au regard des contaminants chimiques environnementaux (dioxines, polychlorobiphényles (PCB), cadmium et plomb), publié le 15 mars 2018, PDF, 74 pages, voir notamment les recommandations, p 74/74

- Jean-Noël Cardoux et Alain Péréa, Restaurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique pour une pleine maîtrise des populations de grand gibier et de leurs dégâts à l’échelle nationale, mars 2019

- Gasparik J, Massányi P, Slamecka J, Fabis M & Jurcik R (2004) Concentration of Selected Metals in Liver, Kidney, and Muscle of the Red Deer (Cervus elaphus). Journal of Environmental Science and Health, Part A, 39(8), 2105-2111.

- L'EFSA a utilisé des analyses d'échantillons (dont 733 échantillons de chevreuil et 47 d'élan) sans les associer à des informations sur l’usage ou non de projectile contenant du plomb, in EFSA (2012) Lead dietary exposure in the European population|EFSA Journal, 10(7), 2831.

- « Most deleted results belonged to the broad food categories “vegetables and vegetable products”, mainly different root vegetables, and “meat and edible offal”, mainly game animal and bird species » page 11, voir aussi P 53 ; in EFSA (2012) Lead dietary exposure in the European population|Scientific Report of EFSA|Categ: Lead, food, occurrence, dietary exposure|Rapport approuvé le 4 juillet 2012 | publié le 11 juillet 2012|EFSA Journal, 10(7), 2831. |présentation

- Danieli, P. P., Serrani, F., Primi, R., Ponzetta, M. P., Ronchi, B., & Amici, A. (2012). Cadmium, lead, and chromium in large game: a local-scale exposure assessment for hunters consuming meat and liver of wild boar. Archives of environmental contamination and toxicology, 63(4), 612-627

- Swedish National Food Agency (2012). Lead in game in Sweden. Consulté : URL: http://www.bfr.bund.de/cm/343/lead-in-game-in-sweden.pdf

- Lindboe M, Henrichsen E.N, Hogasen H.R & Bernhoft A (2012) “Lead concentration in meat from lead-killed moose and predicted human exposure using Monte Carlo simulation”. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess, 29(7), 1052-1057