Bonobo

Pan paniscus • Chimpanzé nain, Chimpanzé pygmée

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordre | Primates |

| Infra-ordre | Simiiformes |

| Micro-ordre | Catarrhini |

| Super-famille | Hominoidea |

| Famille | Hominidae |

| Genre | Pan |

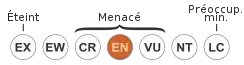

EN A4cd : En danger

Statut CITES

Le Bonobo[1], Chimpanzé nain[1] ou Chimpanzé pygmée[1] (Pan paniscus) est une espèce de primates de la famille des Hominidés.

Proche du Chimpanzé commun (Pan troglodytes), il s'en distingue surtout par une organisation sociale qui a recours aux relations sexuelles et à un bouc émissaire comme mode de résolution des conflits au sein du groupe.

Endémique de la République démocratique du Congo, le nom « bonobo » découle de la déformation du nom de la ville de Bolobo située sur les rives du fleuve Congo où les premiers spécimens furent capturés dans les années 1920[2] - [3]. C'est l'anatomiste allemand Ernst Schwarz, intrigué par la présence dans les réserves du musée colonial de Tervuren (AfricaMuseum) d'un crâne trop petit pour être celui d'un chimpanzé commun, qui a découvert en 1929 le bonobo[4].

À cause du braconnage pour la viande de brousse, de la réduction et fragmentation de ses habitats (déforestation, cultures sur brûlis), l'espèce est en danger d'extinction.

Description

Ce quadrumane a un corps et une tête qui mesurent environ 82 cm. Le mâle mesure en position de semi-bipédie environ 1,19 m pour un poids allant de 37 à 61 kg (45 kg en moyenne) ; la femelle mesure 1,11 m pour un poids allant de 27 à 38 kg (33,2 kg en moyenne). Le dimorphisme sexuel est moins prononcé que chez la plupart des primates.

Il se distingue notamment du chimpanzé commun par une face foncée plutôt que claire et ses poils sont généralement plus longs que chez ce dernier[5]. En outre, le bonobo est plus petit que son homologue le chimpanzé, d'où son nom de chimpanzé nain. On pourra de même remarquer que le bonobo a une teinte plus noirâtre, les lèvres rouges et des organes sexuels femelles externes[6].

Son espérance de vie dans la nature est de 40 ans et peut atteindre 60 ans en captivité[7].

Habitat et répartition

Ils vivent dans les forêts équatoriales de la République démocratique du Congo, entre le fleuve Congo et la rivière Kasaï.

Comportement et écologie

Régime alimentaire

Le bonobo se nourrit essentiellement de fruits mûrs, à 57 %, et de plantes. Son régime alimentaire comporte aussi des racines et des produits d'origine animale (poissons, petits mammifères, miel). Il arrive occasionnellement qu'il mange de petits invertébrés, insectes et vers. Les bonobos consacrent 40 % de leur temps à chercher leur nourriture et à la consommer[8]. Bien qu'ils soient omnivores[9], leur régime alimentaire comporte moins de produits carnés que celui des chimpanzés communs[10], de sorte qu'on les classe parfois dans la catégorie des animaux frugivores non stricts.

Rôle écologique

Dans la forêt tropicale humide du Congo, la très grande majorité des plantes a besoin des animaux pour se reproduire et disperser leurs graines[11]. Les bonobos sont les plus grands frugivores après les éléphants. Au cours de sa vie, chaque bonobo ingère et disperse 9 tonnes de graines, de plus de 91 espèces de lianes, herbes, arbres et arbustes. Ces graines voyagent 24 heures dans le tube digestif des bonobos, qui les transportent sur plusieurs kilomètres (environ 1,3 km, maximum 4,5 km), puis les déposent intactes dans leurs fèces. Ces graines dispersées restent viables, germent mieux et plus rapidement que les graines non passées par le tube digestif d’un bonobo[12]. La diplochorie, impliquant les bousiers (Scarabaeidae), favorise leur survie post-dispersion[13]. Certaines plantes comme les Dialium pourraient même être dépendantes du bonobo pour activer la germination de leurs graines en dormance tégumentaire[14]. Les premiers paramètres de l’efficacité des bonobos comme disperseurs de graines sont présents. Leurs comportements pourraient affecter la structure des populations végétales. La majorité de ces plantes zoochores ne peuvent recruter sans dispersion et la structure spatiale homogène des arbres laisse penser à un lien direct avec leur agent de dispersion. Peu d’espèces remplaceraient le rôle fonctionnel des bonobos, tout comme les bonobos ne remplacent pas les éléphants. Il y a peu de redondance fonctionnelle entre les mammifères frugivores très différents du Congo, qui doivent faire face aux pressions de chasse des hommes et disparaissent localement. La défaunation des forêts, résultant dans le syndrome des forêts vides, est un problème grave de biologie de la conservation au Congo[11]. La disparition des bonobos qui dispersent les graines de 65 % des arbres de leur forêt, ou encore 11,6 millions de graines au cours de la vie d’un bonobo, est liée à la conservation des forêts tropicales humides du Congo[12] - [15].

Reproduction

.jpg.webp)

Les femelles et les mâles arrivent généralement à maturité sexuelle entre l'âge de 13 et 15 ans.

Ils peuvent se reproduire toute l'année et la période de gestation dure de 230 à 240 jours. Chaque femelle donne naissance à un seul petit à la fois qui pèse aux alentours de 1,3 kg à la naissance. La femelle met un petit au monde environ tous les cinq ans, comme chez les chimpanzés. Le rythme des naissances est surtout limité par l'infécondité des femelles pendant l'allaitement qui dure 3 à 4 ans.

Comportement bipède

Sa morphologie particulière, notamment avec ses longs membres postérieurs et son faible indice intermembral, lui donne une apparence plus proche de l'être humain que le chimpanzé commun [16]. Néanmoins, plusieurs études (en captivité) ont montré que la proportion de bipédie dans son répertoire posturo-locomoteur était la même que celle observée chez le chimpanzé [17].

La différence entre les deux espèces se retrouve plutôt dans le contexte d'utilisation de la bipédie :

- le bonobo l'utilise préférentiellement pour la vigilance et le transport d'objets ;

- le chimpanzé l'utilise lors de démonstrations de dominance [18].

Organisation sociale et sexualité

Les bonobos vivent en groupes qui peuvent compter jusqu'à une centaine d'individus.

En milieu naturel, les mâles et les femelles cherchent la nourriture ensemble, mais ce sont les femelles qui décident de la répartition. Par ailleurs, des orphelins peuvent se faire adopter par des adultes.

Le bonobo, comme le chimpanzé d'Afrique central et le chimpanzé de l'Est, révèle une aptitude à l'utilisation d'outils fabriqués à partir de végétaux (mais pas de pierre, contrairement au chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, au sapajou à barbe d'Amérique du Sud et au macaque crabier de l'Asie du Sud-Est)[19]. Par exemple l'utilisation de branches comme arme de jets lors des affrontements de mâles, et aussi de baguettes qu'il plonge dans les termitières pour en extraire les insectes qui constituent un de ses mets favoris.

Sexualité

Chez les bonobos, les relations sexuelles, feintes ou réelles, sont le plus souvent utilisées comme mode de résolution de conflits, à côté des mécanismes de domination. Les études suggèrent que les trois quarts des rapports sexuels entre bonobos n'ont pas de fin reproductive, mais plutôt sociale, et que presque tous les bonobos sont « bisexuels ». Des scientifiques ont appelé cette méthode d'accouplement le « sexe convivial »[20].

Il est courant qu'un membre du groupe pratique des actes sexuels dans le but de plaire à un autre membre ou pour réduire les tensions sociales. Par exemple, un individu subordonné peut utiliser des actes sexuels pour calmer un autre individu plus fort ou plus agressif. Mais si la fréquence des rapports est exceptionnelle dans le règne animal, et supérieure à celle de tous les primates, les accouplements sont rapides et furtifs, sans aucun geste préparatoire, et ne durent en moyenne qu'une quinzaine de secondes. Leur seul tabou sexuel serait l'inceste, bien que les relations sexuelles incluent également les juvéniles.

À côté des pratiques sexuelles variées dont la sexualité orale, le baiser avec la langue ou les rapports homosexuels (le primatologue Frans de Waal préfère d'ailleurs parler de « pansexualité » et non pas d'homosexualité ou de bisexualité, pour insister sur le fait que la sexualité du bonobo est totalement ouverte à toutes les relations, et n'est pas orientée vers un seul sexe, un seul genre ; il a même découvert chez les bonobos une pratique, l'« escrime au pénis »[20], qui peut être comparé à la pratique du frottement entre deux pénis chez les humains), le bonobo serait l'un des seuls mammifères à pratiquer, comme l'humain, le coït ventro-ventral (face à face)[21], le contact visuel étant très important dans leurs relations sexuelles.

Bouc émissaire

L'organisation sociale des bonobos en captivité présenterait une autre particularité : la paix du groupe serait maintenue par l'existence d'un bouc émissaire (ou pharmakos).

Lorsqu'un groupe de chercheurs a retiré un bonobo blessé et frappé par les autres membres du groupe, une accentuation de la violence et une baisse de la sexualité ont pu être remarquées.

A contrario, lorsque ce dernier fut réintégré au groupe, la paix du groupe fut réinstaurée.

Le phénomène de la consolation

Comme chez les autres grands anthropomorphes et chez les humains, le phénomène nommé « third party affiliation » — appelé aussi contact affectif (« affiliation contact »), offert à la victime d'une agression par un membre du groupe, autre que l'agresseur — a été constaté chez les bonobos[22].

Une étude récente[23] a montré que le contact affectif, soit spontanément offert par un membre du groupe à la victime, soit directement sollicité par la victime, peut réduire la probabilité d'une nouvelle agression par des membres du groupe sur la victime (ce fait appuie l'« hypothèse de protection de la victime » – « victim protection hypothesis »).

Pourtant, seulement le contact affectif spontané réduit l'anxiété de la victime, suggérant que le contact non sollicité a une fonction consolatrice, par un geste spontané — qu'on peut interpréter comme de la protection — qui fonctionne en calmant le sujet en détresse.

Les auteurs émettent l'hypothèse que la victime peut percevoir la motivation du consolateur, qui ne nécessite pas d’invitation pour offrir un contact affectif après le conflit, et ainsi rassure et apaise.

En outre, le contact spontané — et non pas le contact sollicité — est apparemment influencé par le lien affectif préexistant entre le consolateur et la victime (ce qui appuie l'« hypothèse de consolation », « consolation hypothesis »). À ce propos, les auteurs ont observé que le contact spontané suivait la pente empathique décrite pour les humains, étant principalement offert aux parents, puis aux « amis » et, avec une fréquence plus basse, aux connaissances (la qualité de relation entre les individus a été déterminée en utilisant le taux de contacts entre les individus).

Par conséquent, la consolation chez le bonobo pourrait être un phénomène basé sur l’empathie.

Intelligence et communication

Le potentiel intellectuel des bonobos est important.

Dans l'Iowa, une psychologue américaine, dans le cadre d'une étude de la capacité des bonobo à comprendre le langage humain, a fait apprendre l'utilisation de 348 symboles d'un clavier à un bonobo mâle de 26 ans, nommé Kanzi[24] - [25] (des expériences similaires ont été faites avec le gorille Koko, l'orang-outan Chantek et le chimpanzé Washoe).

Il a appris à combiner ces symboles dans ce que les linguistes appellent une « proto-grammaire ». Les symboles se réfèrent aux objets familiers (le yaourt, la clé, le ventre, la boule…), des activités favorites (la poursuite, les chatouilles…) et même quelques concepts considérés assez abstraits (le présent, ce qui est mal…). La psychologue affirme qu'il comprend en plus jusqu'à 3 000 mots anglais parlés, qui ne font pas forcément partie du vocabulaire de son clavier. Elle ajoute qu'il peut s'exprimer vocalement et répondre convenablement aux commandes comme « mets le savon dans l'eau » ou « porte tel objet dehors » (en anglais).

Une étude rétrospective publiée en 2016 conclut que l'intelligence grammaticale de Kanzi a cependant été partiellement surestimée[26]. Le linguiste Robert Truswell[26] pense que le bonobo a plus de difficultés que l'humain dans le traitement complexe du nombre (syntagmes nominaux) au sein d'une structure grammaticale ; cependant Truswell considère que l'humain ne naît probablement pas avec la capacité d'interpréter ce type de structure grammaticale, il doit apprendre à l'utiliser[26].

Classification

Pan paniscus est une espèce de Panines (genre Pan), membres de la famille des Hominidés et de l'ordre des Primates.

Histoire et étymologie

La première observation du bonobo est réalisée en 1928 sur un crâne de singe dans les réserves du Palais des Colonies (aujourd'hui le musée royal de l'Afrique centrale) à Tervuren, en Belgique[27]. Celui-ci présente les mêmes caractéristiques qu'un chimpanzé excepté sa taille extrêmement petite. Sur la demande du conservateur, Henri Schouteden, l'anatomiste et zoologiste berlinois Ernst Schwarz analyse le crâne et en déduit qu'il s’agit simplement d'un chimpanzé jeune. Il publie son analyse d'une quarantaine de ligne (« Das Vorkommen des Schimpansen auf den linken Kongo-Ufer ») dans la Revue de zoologie et de botanique africaine du .

Dans le cadre de son tour d’Europe des musées abritant des collections de singes, le primatologue américain Harold Jefferson Coolidge (1904-1985) se rend en personne en Belgique afin de voir par lui-même ce crâne étrange. D'après lui, ce crâne ne saurait être une jeune chimpanzé parce qu'il est complètement formé. Il s'agit donc d'une nouvelle espèce. Il continue ses études dans les collections de différents musées, et obtient même la dissection complète d’un spécimen[28]. À l’issue de ce travail minutieux, il publie en 1933 un article de cinquante-sept pages[29], dans lequel il préconise d'envisager le « chimpanzé pygmée » comme une espèce à part entière, Pan paniscus[30].

Le primatologue Robert Yerkes avait également prévu cette révision de la classification observant chez cet animal des comportements qu'il ne retrouvait pas chez le chimpanzé commun[21].

Étymologie

Le nom « bonobo » viendrait d'une erreur de lecture d'une caisse contenant un chimpanzé pygmée expédiée en Europe pour analyse. Celle-ci est étiquetée « Bolobo », du nom de la région du Congo d'où elle provient[27].

Le Bonobo et l'Humain

Proximité génétique

.jpg.webp)

Les méthodes phylogénétiques ont permis d'établir que Pan paniscus et Pan troglodytes sont les primates les plus proches de l'Homme. Entre deux humains, les génotypes sont semblables à 99,9 %[31], tandis que la ressemblance entre l'humain et le bonobo serait de 98,7 %[32]. Environ 5,1% du génome humain est génétiquement proche du génome du bonobo et/ou du chimpanzé; 2,52% du génome humain est plus proche du génome du bonobo que celui du chimpanzé et 2,55% du génome de l'Homme est génétiquement plus proche du génome du chimpanzé que du génome du bonobo[33]. Selon des analyses qui se fondent sur une horloge moléculaire au taux de mutation de 10−9 mutation par année, l'Homme aurait divergé il y a 4,5 millions d'années, tandis que l'embranchement bonobo-chimpanzé remonterait à 1 million d'années[32]. L'Homme est également plus proche des deux espèces de Chimpanzés qu'il ne l'est d'autres primates, comme le gorille dont la divergence remonterait à environ 8 millions d'années (en remontant la même horloge moléculaire avec une vitesse régulière, linéaire).

En raison de cette ressemblance extrême, certains auteurs — minoritaires — proposent même de classer chimpanzés et bonobos dans le genre Homo (sous-genre Pan), qu'ils appellent ainsi Homo (Pan) troglodytes et Homo (Pan) paniscus, tandis que l'Homme moderne serait l'unique représentant actuel du sous-genre Homo (Homo (Homo) sapiens)[34].

Différences génomiques Humain/Bonobo/Chimpanzé

Grâce à un nouveau séquençage plus complet du génome du bonobo, il est maintenant possible de comparer facilement le génome du bonobo aux génomes des autres grands singes. En effet, la technique de "Long-read Genome Sequencing" a permis de combler environ 99,5% des 108 000 trous jusqu'alors présents dans les séquences du génome du bonobo. Et ainsi de compter, par exemple, 206 gènes et 1 576 gènes de protéines codantes, en plus, qui ont subi des contractions ou des expansions par rapport au mêmes gènes présents dans le génome humain[33].

Insertions d'éléments mobiles

Les génomes du bonobo et du chimpanzé comptent entre 15 et 25% d'insertions d'éléments mobiles en plus comparé à celui de l'Homme. Cependant, même si le nombre d'insertions spécifiques au bonobo est très proche de celui spécifique au chimpanzé, il a été découvert que le nombre d'insertions Alu chez le chimpanzé et le bonobo est deux fois important que chez le génome humain. En outre, le génome du bonobo comporte une réduction de la diversité des variants à un seul nucléotide en comparaison avec le génome du chimpanzé[33].

Duplications segmentaires

Un grand nombre de duplications segmentaires a pu être identifié et permet de révéler que la plupart de ces segmentations sont entrecoupés d'un excès de grandes duplications intrachromosomiques. Il est alors possible d'étudier l'expansion de familles de gène. Par exemple, il a été démontré que la famille de gène EIF4A3 (eukaryotic translation initiation factor 4 subunit A3) s'était étendu dans les génomes du chimpanzé et du bonobo créant ainsi respectivement, 5 et 6 copies ( EIF4A3A à EIF4A3F). Les scientifiques estiment que la première expansion de cette famille de gène serait apparue il y a environ 2,9 millions d'années[33].

Variation structurale et interruption génétique

Les caryotypes du bonobo et de l'Homme diffèrent par 9 larges inversions et 110 évènements ont été identifiés comme éléments interrompant des gènes de protéines codantes. Dix-sept inversions fixées différencient le chimpanzé du bonobo dont 11 sont spécifiques au génome du bonobo et 22 régions peuvent représenter des polymorphismes d'inversions chez le bonobo. Au total, 15 786 insertions et 7 082 délétions peuvent être identifiés comme spécifique au bonobo. Toutes les variabilités génétiques n'entraînent pas forcément une perte totale d'un gène ou sa duplication. Le plus souvent les mutations sont silencieuses ou se situent sur des gènes qui peuvent "tolérer" des mutations ou des réplications. Par exemple, après diverses mutations dans le génome du bonobo, il a été identifié que les bonobos avait entrer dans leur code génétique une perte d'un gène associé à la kératine (KRTAP19-6) et donc à la production de poils. Cette perte n'affecte en rien leur capacité de reproduction et d'évolution mais permet de différencier la lignée ancestrale et commune au chimpanzé et au bonobo et la nouvelle branche associée aux bonobos[33].

Concurrence écologique

L'espèce est aujourd'hui menacée de disparition à brève échéance, à cause du braconnage et de la disparition, dégradation et fragmentation de ses habitats naturel (déforestation). Depuis la guerre civile de 1996 au Congo, les bonobos sont victimes d'un braconnage accru de la part des populations locales (et parfois de militaires) qui consomment leur chair. Il s'agit de la principale menace pour l'espèce[35].

Il est légalement protégé, mais l'application de la loi est difficile dans son aire de répartition, où les efforts de conservation sont en outre entravés par la corruption, l'isolement et l'instabilité politique qui caractérise une partie du bassin du Congo.

La seule présence active et permanente sur le terrain est assurée par des ONG et des projets de recherche :

- dans le Parc national de la Salonga, des ONG, dont le WWF notamment, travaillent pour renforcer la capacité d'intervention de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec l'aide de la Belgique ;

- ailleurs, des ONG ont recours à des approches participatives pour amener les autochtones à une utilisation durable des ressources naturelles pour une conservation à long terme.

Mesures de protection

Le bonobo est sur la liste rouge de l'UICN des espèces menacées, son statut de conservation est au niveau « en danger » depuis 1996. Les populations sont en déclin. Il n'était que « vulnérable » en 1986[36].

Jusqu'en 2007, la seule aire protégée habitée par les bonobos était le parc national de la Salonga (33 346 km2).

Pour aider à sauver ce primate singulier et menacé, qui vit exclusivement dans les forêts pluviales de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et l'« Initiative de conservation du Bonobo », basée aux États-Unis, ont créé un vaste sanctuaire. La réserve naturelle du Sankuru, avec ses 30 570 km2, abrite sans doute plusieurs milliers d'individus, sur une population estimée entre 5 000[37] et 50 000 (les chiffres sont imprécis, une décennie de guerre civile ayant empêché les chercheurs d'accéder à la zone).

Afin que cette réserve joue pleinement son rôle, les communautés locales se sont engagées à ne plus chasser les bonobos – c'est la principale menace qui pèse sur l'espèce – en échange d'une aide au développement.

Sankuru constitue le premier maillon d'un futur réseau de réserves baptisé « Forêt de la paix des bonobos »[38].

« Mythe du bonobo »

Le primatologue allemand Gottfried Hohmann souhaite mettre en évidence, par un exemple, que le pacifisme n'est pas une conduite immuable à laquelle le bonobo se conforme sans faille. Le bonobo est, selon lui, un cousin de l'Homme seulement moins agressif que celui-ci, mais cette théorie reste à vérifier[39].

Takayoshi Kanō[40], de l'Institut de primatologie de Kyoto, commence à étudier les bonobos dans leur milieu en 1973. Dans son livre, The Last Ape (Le Dernier Grand Singe), il oppose le chimpanzé brutal et jaloux au bonobo pacifique et libertin. Selon lui, la société humaine serait née d'une liberté sexuelle comparable, et non de l'agression, comme le soutient Konrad Lorenz. De même, de Waal parle d'une espèce qui « fait l'amour, pas la guerre »[20].

Médias

- Le film documentaire Bonobos, sorti le 30 mars 2011 et réalisé par Alain Tixier, traite de la vie des bonobos dans un refuge unique au monde qui leur est consacré. Claudine André, spécialiste des bonobos, recueille Béni, un petit bonobo capturé par les Hommes, pour lui réapprendre la vie en communauté.

- Sur la chaîne de télé Gulli, le singe en images de synthèse présentant la météo, Toobo, est un bonobo.

- Dans la saga reboot La Planète des singes, commencé avec Les Origines puis L'Affrontement et Suprématie, le personnage de Koba est un bonobo ayant une forte rancune envers les Hommes au point de déclencher la guerre entre les Singes et les Hommes dans le second opus.

Notes et références

- (en) Murray Wrobel, 2007. Elsevier's dictionary of mammals: in Latin, English, German, French and Italian. Elsevier, 2007. (ISBN 0444518770), 9780444518774. 857 pages. Rechercher dans le document numérisé

- (en) Sue Savage-Rumbaugh et Roger Lewin, Kanzi : the ape at the brink of the human mind, John Wiley & Sons, , 299 p. (ISBN 0-385-40332-1), p. 97.

- (en) Frans de Waal, Our Inner Ape, Riverhead Books, (ISBN 1-57322-312-3).

- Jean-Jacques Petter (préf. Yves Coppens, ill. François Desbordes), Primates, Nathan, , 256 p. (ISBN 978-2-09-260543-1), Chimpanzés et bonobos page 228

- (en) Référence Animal Diversity Web : Pan paniscus

- Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, t. 2, Paris, Belin, , p. 593.

- Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, t. 2, Paris, Belin, , p. 592.

- « Bonobo », sur Université du Wisconsin (consulté le ).

- « Pan paniscus », sur Union internationale pour la conservation de la nature (consulté le ).

- « Comparaison du bonobo avec le chimpanzé », sur pan-paniscus.org (consulté le ).

- (en) David Beaune, François Bretagnolle, Loïc Bollache et Gottfried Hohmann, « Seed dispersal strategies and the threat of defaunation in a Congo forest », Biodiversity and Conservation, vol. 22, no 1, , p. 225–238 (ISSN 1572-9710, DOI 10.1007/s10531-012-0416-x, lire en ligne, consulté le ).

- David Beaune, François Bretagnolle, Loïc Bollache et Chloé Bourson, « Ecological services performed by the bonobo (Pan paniscus): seed dispersal effectiveness in tropical forest », Journal of Tropical Ecology, vol. 29, no 5, , p. 367–380 (ISSN 0266-4674, lire en ligne, consulté le ).

- David Beaune, Loïc Bollache, François Bretagnolle et Barbara Fruth, « Dung beetles are critical in preventing post-dispersal seed removal by rodents in Congo rain forest », Journal of Tropical Ecology, vol. 28, no 5, , p. 507–510 (ISSN 0266-4674, lire en ligne, consulté le )

- (en) David Beaune, François Bretagnolle, Loïc Bollache et Gottfried Hohmann, « The Bonobo–Dialium Positive Interactions: Seed Dispersal Mutualism », American Journal of Primatology, vol. 75, no 4, , p. 394–403 (ISSN 1098-2345, DOI 10.1002/ajp.22121, lire en ligne, consulté le ).

- (en) David Beaune, « What would happen to the trees and lianas if apes disappeared? », Oryx, vol. 49, no 3, , p. 442–446 (ISSN 0030-6053 et 1365-3008, DOI 10.1017/S0030605314000878, lire en ligne, consulté le ).

- Coolidge HJ, Shea BT (1982) External body dimensions of Pan paniscus and Pan troglodytes chimpanzees. Primates 23(2):245-251

- Smith LW, Delgado RA (2015) Body language: The interplay between positional behavior and gestural signaling in the genus Pan and its implications for language evolution. American Journal of Physical Anthropology 157(4):592-602

- E.N. Videan et W.C. McGrew, « Are bonobos (Pan paniscus) really more bipedal than chimpanzees (Pan troglodytes)? », American Journal of Primatology, vol. 54, no 4, , p. 233-239 (lire en ligne [PDF])

- Michael Haslam, « L'archéologue, le singe et l'outil », Pour la science, no 499, (lire en ligne [php])

- James Owen, « Homosexual Activity Among Animals Stirs Debate », National Geographic, .

- Yves Christen, L'Animal est-il une personne ?, Paris, Flammarion, 2009, p. 94.

- E. Palagi et T. Paoli et al (2004), « Reconciliation and consolation in captive bonobos (Pan paniscus) ». Am J Primatol 62: 15–30. DOI 10.1002/ajp.20000

- E. Palagi et I. Norscia (2013), « Bonobos Protect and Console Friends and Kin ». PLoS ONE 8(11): e79290. DOI 10.1371/journal.pone.0079290

- Catherine Vincent, « Que reste-t-il du propre de l'homme ? », Le Monde, .

- Paul Raffaele, « Speaking Bonobo », Smithsonian, (lire en ligne).

- Catherine Matacic, « Ape ‘language ace’ gets tripped up by simple grammar », Sciencemag.org, (DOI 10.1126/science.aaf9832, lire en ligne)

- Christine Masuy, Curieuses histoires de noms de lieux devenus communs, Bruxelles, Jourdan, (ISBN 978-2-87466-241-6), p. 236.

- (Am.Mus.Nat.Hist. #86857)

- Coolidge H. J. (1933), « Pan paniscus. Pigmy Chimpanzee from South of the Congo River » in American Journal of Physical Anthropology, vol. XVIII, no 1, juillet-septembre 1933.

- Herzfeld C. (2007), « L’invention du bonobo », Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, volume 14, numéro 2, 2007.

- Pour donner un ordre de grandeur les génomes sont semblables à 90 % avec le rat, 50 % avec la levure.

- Kay Prüfer et al., « The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes », Nature.org, (DOI 10.1038/nature11128, lire en ligne)

- (en) Yafei Mao, « A high-quality bonobo genome refines the analysis of hominid evolution », Nature,

- (en) Derek E. Wildman, Monica Uddin, Guozhen Liu, Lawrence I. Grossman et Morris Goodman, « Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: Enlarging genus Homo », PNAS, vol. 100, no 12, , p. 7181-7188 (DOI 10.1073/pnas.1232172100).

- (en) John A. Hart, Falk Grossmann, Ashley Vosper et Jose Ilanga, « Human Hunting and its Impact on Bonobos in the Salonga National Park, Democratic Republic of Congo », New York, Springer, (ISBN 978-0-387-74785-9, DOI 10.1007/978-0-387-74787-3_13, consulté le ), p. 245–271.

- UICN, consulté le 28 septembre 2017

- « Bonobo - Making Love Every Few Minutes Does Not Guarantee Survival », sur www.aussiepete.com, (consulté le )

- National Geographic France septembre 2008

- Free loving hip, Wired

- (en) Stories and Songs From the pioneering research of Dr Takayoshi Kano, sur le site Bonobo.org, consulté le 3 janvier 2019.

Voir aussi

Bibliographie

- Frans de Waal (trad. de l'anglais par Jean-Paul Mourlon, photogr. Frans Lanting), Bonobos : le bonheur d'être singe [« Bonobo, the forgotten ape »], Paris, Fayard, coll. « Le temps des sciences », , 210 p. (ISBN 2-213-60492-4, BNF 37097769, SUDOC 048997951).

- (en) Chie Hashimoto, « Context and Development of Sexual Behavior of Wild Bonobos (Pan paniscus) at Wamba, Zaire », International Journal of Primatology, vol. 18, no 1, 1997.

- (en) Wildman et al., « Implications of natural selection in chaping 99.4% non synonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus Homo », P.N.A.S., vol. 100, no 12, p. 7181-7188, 2003.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Pan paniscus

- (fr) Référence CITES : taxon Pan paniscus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Pan paniscus Schwartz, 1929

- (en) Référence Animal Diversity Web : Pan paniscus

- (en) Référence NCBI : Pan paniscus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Pan paniscus Schwarz, 1929 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Pan paniscus Schwarz, 1929 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Pan paniscus

- Institut Jane Goodall France