Munster (Haut-Rhin)

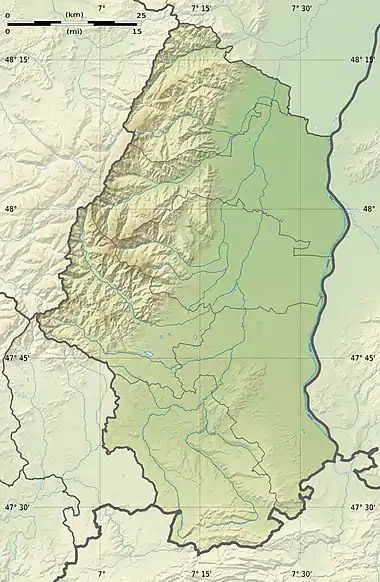

Munster (prononcé [mœ̃stɛʁ] ; en alsacien Menschter) (en Allemand Münster) est une commune française du massif des Vosges située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Munster | |

Mairie de Munster. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de Munster (siège) |

| Maire Mandat |

Pierre Dischinger 2020-2026 |

| Code postal | 68140 |

| Code commune | 68226 |

| Démographie | |

| Gentilé | Munstériens |

| Population municipale |

4 711 hab. (2020 |

| Densité | 545 hab./km2 |

| Population agglomération |

11 834 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 02′ 31″ nord, 7° 08′ 05″ est |

| Altitude | Min. 341 m Max. 794 m |

| Superficie | 8,64 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Munster (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Colmar (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Wintzenheim |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | munster.alsace |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et est nichée dans la vallée de la Fecht, au cœur du massif des Hautes-Vosges. La ville est célèbre pour son fromage de caractère : le munster. La commune est également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ses habitants sont appelés les Munstériens et les Munstériennes.

Le nom de cette commune est très souvent associé à un fromage, le Munster.

Géographie

Situation

À l'est, la vallée débouche sur Gunsbach, puis sur Colmar et la plaine d'Alsace.

À l'ouest, la vallée est barrée par la crête des Vosges et par les sommets du Hohneck et du Rothenbachkopf.

On peut accéder à Munster en empruntant la D 417 depuis Colmar.

La vallée de Munster et la tradition marcaire

La vallée de Munster offre tous les aspects d'un véritable « Land em Land » (pays dans le pays). En effet elle se caractérise et se distingue assez nettement du reste de l'Alsace par son aspect alpestre qui lui a valu le surnom de Kleini Schwitz (petite Suisse). La forme du dialecte alsacien parlé peut être difficile à comprendre pour qui vient d'une autre région même avoisinante.

Ce qui fait vraiment l'originalité de la vallée ce sont les Malker ou marcaires, dont la tradition remonte au IXe siècle. Ce sont des fermiers de haute montagne qui ont modelé le paysage des chaumes et transformé par leur dur labeur ce coin de terre alsacienne. Le marcaire qui passe l'hiver dans la vallée monte avec son troupeau de bovins sur les alpages à la fin mai. Il y reste tout l'été et ne redescend qu'après la Saint-Michel, lorsque les tempêtes et les bourrasques d'automne l'obligent à quitter sa marcairie et ses montagnes. Sa principale occupation consiste en la fabrication du fromage de Munster.

Voies routières

La commune est traversée de part et d'autre par deux principaux axes, la D10 venant de Metzeral mais aussi la D417 (anciennement N417) venant de Colmar qui franchit le col de la Schlucht à une altitude de 1139m.

Voies ferrées

Munster est traversée par la ligne de Colmar-Central à Metzeral. Mise en service en 1868 jusqu’à Munster, elle est prolongée jusqu'à Metzeral en 1893. La commune est desservie par deux gares, la Gare de Munster (gare principale) et la gare de Munster Badischhof. Il y a en tout 20 allers-retours par jour en semaine permettant de rejoindre Colmar en 25 minutes environ ou encore Metzeral en 11 minutes[1].

Urbanisme

Typologie

Munster est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Munster, une agglomération intra-départementale regroupant 10 communes[5] et 11 834 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Colmar, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8] - [9].

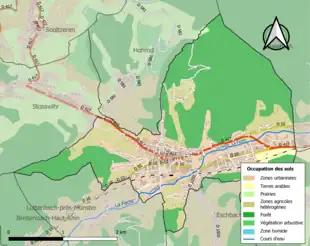

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (55,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (55,3 %), zones urbanisées (20,4 %), zones agricoles hétérogènes (15,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (6,9 %), terres arables (1,6 %), prairies (0,3 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Histoire

Le nom de Munster vient du bas latin monasterium « monastère » (tout comme Münster en Westphalie).

660-668 : fondation d’un monastère bénédictin (à l’origine de l’abbaye bénédictine de Munster), autour duquel la ville va progressivement se constituer. La tradition dit que ce sont des moines irlandais[12] qui auraient fondé ce monastère.

673 : le monastère est dénommé Monasterium ad confluentes (monastère à la confluence des deux Fecht), d’où Munster tire son nom.

747 : le monastère porte le nom de Monasterio Sancti Gregorii, ancienne dénomination de Val Saint-Grégoire pour la vallée. Par la suite, les villages qui s’installent à proximité forment avec la ville « La Communauté du Val St. Grégoire », qui persiste jusqu’à la Révolution.

1235 : l’un des abbés donne les deux tiers de ses droits de juridiction à l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen qui les transmet un peu plus tard aux habitants. L’abbaye devient Reichsabtei, abbaye impériale, avec droit de siège aux conseils et diètes de l’Empire.

Entre 1235 et 1287 : Munster devient une ville avec immédiateté d’Empire et la communauté d’habitants du Val Saint-Grégoire a désormais une existence juridique. C’est le début de l’indépendance par rapport à l’abbaye.

En 1287 : Munster s’associe avec neuf autres villages de la vallée pour constituer la Communauté du Val et de la Ville de Munster ou Communauté du Val Saint-Grégoire, qui va durer jusqu’en 1847.

1308 : la ville est entourée de remparts.

1339 : signature du traité de Marquard entre l’abbé et les représentants de la Communauté. Document passionnant et original, il fixe les droits et les devoirs de chacun, décrits et délimités avec précision.

En 1349 : la peste bubonique ravage la moitié de la population de la vallée.

1354 : fondation de la Décapole, ligue des dix villes libres d’Alsace comprenant Munster. Cette alliance engage ces villes à se porter assistance en cas de conflits.

1466 : la moitié de la ville est détruite par un incendie.

De 1543 à 1559 : les trois quarts des habitants passent à la Réforme protestante (luthérienne).

1550 : construction de l’Hôtel de Ville (Herrenstube).

1575 : signature du traité de Kientzheim, sous l’arbitrage de Lazare de Schwendi. L’abbaye reconnaît la liberté de confession des habitants et s’engage à payer le pasteur.

1628 : la guerre de Trente Ans (1618-1648) fait irruption dans la vallée. Brutalités guerrières, famine, maladies et l’insécurité permanente sont les lots quotidiens de la population.

1648 : la vallée est totalement dévastée et l’abbaye est en ruines ; la ville passe progressivement sous la souveraineté de la couronne française.

1686 : après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685, le principe du simultaneum est introduit à Munster. L’église St Léger est utilisée par les deux confessions, protestante et catholique.

1736 : la nomination d’un préteur royal, qui a tout pouvoir et qui peut s’opposer aux décisions du Conseil de la Communauté, occasionne des remous dans la vallée.

1789 : le 25 juillet, la Bastille munstérienne (l’Hôtel de Ville) est prise d’assaut par les habitants de la Grande Vallée.

1790 : dix communes indivises furent érigées en communes distinctes, ayant chacune son maire et son conseil municipal. Le maire de Munster est élu premier président.

1791 : l’abbaye ferme ses portes et est ensuite vendue comme bien national.

1793 : Munster devient chef-lieu de canton.

De 1800 à 1914 : c’est le siècle de la famille Hartmann (industriels, mécènes, hommes politiques) qui se caractérise pour l’essentiel par l’industrialisation, la modernisation et l’ouverture de la vallée, et par l’essor du tourisme. Les manufactures Hartmann emploient 90% de la main d'œuvre textile de la vallée et occupent 3144 employés en 1841.

1847 : fin de la Communauté d’habitants du Val Saint-Grégoire. Chaque commune a droit à son propre ban.

1858 : visite de Napoléon III en juillet. Il passe une nuit dans la maison de Frédéric Hartmann-Metzger, située autrefois à l’entrée de l’actuel Parc Albert Schweitzer.

1860 : la route de la Schlucht est ouverte.

1867-1873 : la « Laub » est démontée et reconstruite à son emplacement actuel.

1868 : création de la voie ferrée Munster-Colmar, prolongée en 1893 jusqu’à Metzeral.

1871 : après la guerre franco-prussienne, signature du traité de Francfort le 10 mai. L’Alsace est annexée au Reich allemand et Munster devient ville frontière.

1873 : achèvement des travaux du nouveau temple protestant dont la construction avait commencé en 1867.

1887 : inauguration de l’hôpital Lœwel.

1892 : construction d’une salle de concert et de théâtre, à l’angle de la rue Sébastopol et de la rue de la gare.

1907 : inauguration du tramway électrique Munster-Schlucht, plus haut chemin de fer de l’Empire allemand. Il cesse de fonctionner le 3 septembre 1914.

Première Guerre mondiale (1914-1918) : à partir de février 1915, Munster est bombardée quotidiennement et les batailles meurtrières se succèdent. À la fin de la guerre, la ville est détruite à 85 %. Dès le lendemain de l’armistice, la reconstruction est entamée.

1931-1939 : grave crise économique. La vallée de Munster est touchée de plein fouet par le chômage.

Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

1940 : le 18 juin, l’armée allemande occupe Munster. L’occupation et la dictature national-socialiste entraînent malheurs et répression avec notamment l’incorporation de force des Alsaciens en août 1942.

1945 : la ville est libérée le , par les Zouaves du 9e régiment.

1968 : création de la route du fromage de Munster.

1971 : création de la zone industrielle de Munster.

1976 : les communes du canton se regroupent sous la forme d’un SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples).

1996 : création de la Communauté de Communes de la Vallée de Munster qui remplace le SIVOM. La première présidence du conseil communautaire a été assurée par le Maire de Munster.

La commune a été décorée le de la croix de guerre 1914-1918[13], et en de la croix de guerre 1939-1945[14].

Politique et administration

Résultats des dernières élections présidentielles (2e tour)

2002 : Inscrits : 3 321 - Abst. : 21,35 % - Jacques Chirac : 1 956 voix (79,48 %) - Jean-Marie Le Pen : 505 voix (20,52 %)

2007 : Inscrits : 3 324 - Abst. : 18,32 % - Nicolas Sarkozy : 1 747 voix (67,17 %) - Ségolène Royal : 854 voix (32,83 %)

2012 : Inscrits : 3 379 - Abst. : 22,26 % - Nicolas Sarkozy : 1 560 voix (64,30 %) - François Hollande : 866 voix (35,70 %)

2017 : Inscrits : 3 371 - Abst. 25,63% - Emmanuel Macron : 1 245 voix (56,69%) - Marine Le Pen : 951 voix (43,31%)

2022 : Inscrits : 3 297 - Abst. 27,21% - Emmanuel Macron : 1 132 voix (51,31%) - Marine Le Pen : 1 074 voix (48,69%)

(Source : Ministère de l'Intérieur)

Liste des maires

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Munster[Note 3].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Munster s'établit à 7 020 000 € en dépenses et 7 023 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 4] se répartit en 4 560 000 € de charges (911 € par habitant) pour 5 053 000 € de produits (1 010 € par habitant), soit un solde de 492 000 € (98 € par habitant)[A2 1] - [A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 5] pour une valeur totale de 2 126 000 € (47 %), soit 425 € par habitant, ratio inférieur de 17 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (513 € par habitant). En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio augmente de façon continue de 404 € à 425 € par habitant ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 6] pour un montant de 1 269 000 € (25 %), soit 254 € par habitant, ratio inférieur de 43 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (448 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 241 € par habitant en 2011 et un maximum de 433 € par habitant en 2010.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Munster[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation quasiment constante 11,86 % ;

- la taxe foncière sur le bâti quasiment égale 12,22 % ;

- celle sur le non bâti quasiment sans variation 75,82 %.

La section investissement[Note 7] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 8] pour une valeur de 1 651 000 € (67 %), soit 330 € par habitant, ratio inférieur de 14 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (385 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 162 € par habitant en 2010 et un maximum de 369 € par habitant en 2009 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 9] pour un montant de 432 000 € (18 %), soit 86 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate.

Les ressources en investissement de Munster se répartissent principalement en[A2 4] :

- subventions reçues pour 670 000 € (34 %), soit 134 € par habitant, ratio supérieur de 91 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (70 € par habitant). Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 3 € par habitant en 2012 et un maximum de 134 € par habitant en 2013 ;

- fonds de Compensation pour la TVA pour une valeur totale de 176 000 € (9 %), soit 35 € par habitant, ratio inférieur de 15 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (41 € par habitant).

L'endettement de Munster au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 10], l'annuité de la dette[Note 11] et sa capacité de désendettement[Note 12] :

- l'encours de la dette pour une somme de 2 647 000 €, soit 529 € par habitant, ratio inférieur de 40 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (881 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio diminue de façon continue de 912 € à 529 € par habitant[A2 5] ;

- l'annuité de la dette pour une somme de 545 000 €, soit 109 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 109 € par habitant en 2013 et un maximum de 180 € par habitant en 2010[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une valeur totale de 671 000 €, soit 134 € par habitant, ratio inférieur de 26 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (181 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 125 € par habitant en 2010 et un maximum de 160 € par habitant en 2011[A2 6]. La capacité de désendettement est d'environ 3 années en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum en 2013 et un maximum d'environ 10 années en 2000.

Jumelages

Romanèche-Thorins (France) ;

Romanèche-Thorins (France) ; Ihringen (Allemagne).

Ihringen (Allemagne).

Population et société

Démographie

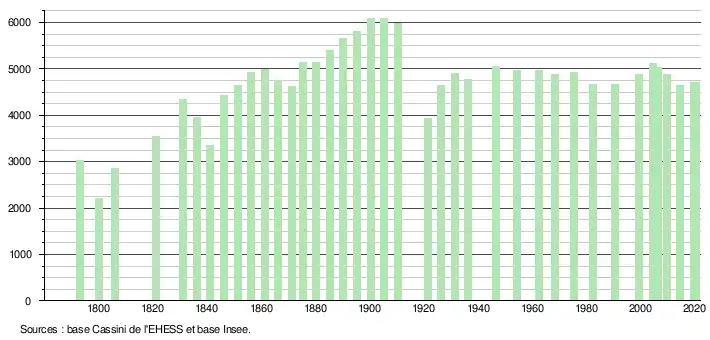

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[19].

En 2020, la commune comptait 4 711 habitants[Note 13], en augmentation de 1,42 % par rapport à 2014 (Haut-Rhin : +1,01 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La ville de Munster a un collège public d'enseignement secondaire, le collège Frédéric Hartmann. Il y a également un lycée, le lycée Frédéric Kirschleger, créé en 1993[22], et une école de musique et de danse, l'École de Musique et de Danse de la Vallée de Munster[23].

Économie

Située dans la vallée de la Fecht, Munster fut longtemps un centre d'industrie textile, secteur aujourd'hui en crise. Ses indiennes avaient une renommée européenne.

L'agriculture, essentiellement tournée vers l'élevage et la production laitière, demeure une activité ancrée dans la vallée, tirée par la production du fromage de Munster.

L'exploitation forestière constitue également un secteur de premier plan à l'échelle locale.

De plus, le tourisme s'y développe de manière sensible : un environnement privilégié, l'accroissement des offres de loisirs - parmi lesquelles de nombreux sentiers de randonnée - sont des atouts majeurs en matière d'attractivité pour les visiteurs.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Les ruines de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Grégoire fondée vers 660[24]. Les arcades subsistantes datent du XVIIe siècle.

- Logis prieural et bâtiment conventuel, puis Maison du Parc naturel régional des Ballons des Vosges[25] - [26].

- L'Hôtel de Ville (1550)[27].

- Le Lion héraldique (1576) sur la fontaine de la place du marché[28].

- Le bâtiment de la Laub construit entre 1867 et 1869 (avec reprise des éléments de l'ancienne Laube, salle de réunion du conseil du val et de la ville de Munster et halle de marché).

- L'église protestante néo-romane construite du printemps 1868[29] à décembre 1873, et inaugurée le . Architecte : Louis-Frédéric de Rutté.

- L'église catholique Saint-Léger : protestante de 1553 à 1685, puis simultaneum de 1685 à 1873[30], elle a été agrandie et rénovée à la fin du XIXe siècle,

- Ruines du château de Schwartzenbourg[34] à 522 mètres d'altitude sur les communes de Munster et Griesbach-au-Val, au cœur de la forêt du parc naturel régional des Ballons des Vosges.

- Les parcs[35] :

- le parc André Hartmann[36],

- les parcs Albert Schweitzer & de la Fecht[37].

Ruines de l'abbaye de Munster.

Ruines de l'abbaye de Munster. Place du Marché-rue Saint-Gregoire-Grand Rue et hôtel de ville.

Place du Marché-rue Saint-Gregoire-Grand Rue et hôtel de ville. L'Hôtel de Ville (1550).

L'Hôtel de Ville (1550). Le Lion héraldique (1576).

Le Lion héraldique (1576). La Laub.

La Laub. Églises protestante et catholique.

Églises protestante et catholique. Le Temple (1873).

Le Temple (1873). L'église catholique.

L'église catholique. Statue de Neptune. Œuvre du sculpteur Landolin Ohmacht.

Statue de Neptune. Œuvre du sculpteur Landolin Ohmacht. Parc de la Fecht.

Parc de la Fecht.

Cultes

- Église Protestante, Place du Marché.

- Église Évangélique Méthodiste, rue du 9E Zouaves[40]

- Protestants de la vallée de Munster, rue du 9E Zouaves[41].

- Église Évangelique Chrischona, Chemin du Dubach.

- Église De Dieu à Munster, rue des Potiers.

- Paroisse Protestante, rue Mathias Doll.

Personnalités liées à la commune

- La dynastie des Hartmann[42].

- Dom Augustin Calmet, théologien, historien, exégète.

- Dom George Franck, organiste et compositeur.

- Frédéric Kirschleger, botaniste.

- Michel Hausser, vibraphoniste de jazz.

- Alfred Kern, écrivain, lauréat du prix Renaudot.

- Marcel Haedrich (Munster, 1913 - Paris 2003), journaliste, écrivain, chroniqueur à la radio.

- Roland Baumgart, champion du monde de VTT Sapeurs-Pompiers[43].

- Jean-Jacques Sigrist (Munster, 1905 - Caen, 1994), artiste-peintre.

- Martin Graff, né en 1944 à Munster, écrivain.

- Gérard Leser, conteur et écrivain, spécialiste des traditions et croyances alsaciennes.

- Alfred Erichson, pasteur et historien, né à Munster en 1843

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Munster se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Itinéraires protestants : Munster

- Munster, paroisse luthérienne

- Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck, Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 663 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Monuments historiques de Munster, pp. 252 à 256

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Griesbach-au-Val, p. 590 Schwartzenbourg

- Charles-Laurent Salch, Imagiers des châteaux et remparts d’Alsace, 1370-1970, vol. 2, Strasbourg, Châteaux-forts d'Europe-Castrum Europe, , 362 p. (ISSN 1253-6008)N°56/57/58/59 2011. Tome 2 : G à O : Munster, pp. 342 à 344

- La conquête des Hautes-Chaumes par les marcaires de la vallée de Munster

- L’horloge astronomique de l’église St Léger. Régulateur Ungerer. Conception des complications, ateliers Jean-Baptiste Schwilgué Strasbourg

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavité souterraine

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- (mul) Site de l'office de tourisme

- Munster sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’Alsace

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette sous-section Finances locales est issue d'une synthèse des données du site alize2.finances.gouv.fr du ministère de l'Économie et des Finances.

Elle est présentée de façon standardisée pour toutes les communes et ne concerne que le périmètre municipal.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 1.2.1 : Yin Yang Kappa

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Munster.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Munster.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés par la commune.

- Les « impôts locaux » désignent les impôts prélevés par les collectivités territoriales comme les communes pour alimenter leur budget. Ils regroupent les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, pour les entreprises, les cotisations foncières ou sur la valeur ajoutée.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Munster.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Base de données du ministère du Budget, relative aux comptes des communes

- « Les comptes des communes - Munster : chiffres clés » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Munster : opérations de fonctionnement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Munster : fiche détaillée » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Munster : opérations d'investissement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Munster : endettement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Munster : autofinancement » (consulté le ).

Autres sources

- « Horaires ligne A19 (du 15 12 19 au 11 07 20) », sur www.ter.sncf.com/grand-est/, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Munster », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Colmar », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jean Schweitzer, La Toponymie alsacienne, éd. Jean-Paul Gisserot, 2001, p. 40.

- Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918

- Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- Robert Schmitt, « Notice NetBDA BACH Othon », sur Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d’Alsace,

- « Notice NetBDA GUTZWILLER Aloyse », sur Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d’Alsace,

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- le site du lycée

- Célia ISSELE - Imaginal Webdesign, « Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster (EMDV) - Bienvenue sur le site de l'ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA VALLEE DE MUNSTER », sur www.emdv.fr (consulté le ).

- « Ancienne abbaye bénédictine Saint-Grégoire », notice no PA00085749, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison du Parc naturel régional des Ballons des Vosges », notice no IA68001673, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM68012351, base Palissy, ministère français de la Cultureabbaye bénédictine Saint-Grégoire, puis tissage de coton Hartmann, puis Maison du Parc naturel régional des Ballons des Vosges : Porte armoriée

- « Ancien hôtel de ville », notice no PA00085551, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Fontaine place du marché », notice no PA00085550, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise protestante », notice no IA68000900, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'église Saint-Léger

- Munster, Orgue de l'église protestante

- L’horloge astronomique de l’église St Léger

- Munster, St Léger Christian Guerrier

- Le château de Schwartzenbourg

- Les parcs de Munster

- « Parc André Hartmann », notice no IA68001668, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Jardin d'agrément, puis parc Albert Schweitzer et parc de la Fecht », notice no IA68000866, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Monument aux Morts, Stèle commémorative du 9e Zouaves, Mémorial des Malgré-Nous, Carré militaire, Stèle commémorative, Tombe collective

- Centre de recherche sur l'histoire des familles

- « Église Évangélique Méthodiste de Munster » (consulté le )

- « Protestants de la vallée de Munster » (consulté le )

- La dynastie d'industriels : les Hartmann

- 12 Championnat du monde VTT des sapeurs pompiers V2, Val Thorens, 28/07/2007

- Archives Départementales du Haut-Rhin

_OSM._01.png.webp)

_OSM._02.png.webp)