Décapole (Saint-Empire)

La Décapole (en allemand : Zehnstädtebund[1], Dekapolis[2], Vereinstädte[3] ou gemeine Reichsstädte[4], en alsacien : gemeine Richstette[1] - [5] ou Richstette gemeilich im Elsass[6], en latin : civitates imperiales Alsatiae[7]) est une alliance formée en entre dix villes impériales du Saint-Empire romain, à savoir des cités-États relevant directement de l'autorité de l'empereur.

| Décapole (de) Zehnstädtebund | |

(Bibliothèque nationale de France) |

|

| Situation | |

|---|---|

| Création | |

| Dissolution | |

| Type | Ligue de villes d'Empire |

| Siège | Haguenau, |

| Organisation | |

| Membres | |

| Personnes clés | Charles IV du Saint-Empire Maximilien Ier du Saint-Empire |

Disposant ainsi de l'immédiateté impériale, ces villes constituent des états impériaux à part entière avec droit de siéger à la Diète d'Empire depuis la fin du XIIIe siècle. Six d'entre-elles s'allient en puis sont rejointes par une septième cité en . L'alliance qui compte désormais dix membres est instituée par Charles IV le . Elle est placée sous le contrôle du bailli du Grand-Bailliage (Reichslandvogtei im Elsass) qui administre les biens impériaux situés dans la plaine d'Alsace. Cette ligue comprend alors Colmar, Haguenau, Kaysersberg, Mulhouse, Munster, Obernai, Rosheim, Sélestat, Turckheim et Wissembourg. Celles-ci sont rejointes par Seltz de à . L'alliance doit garantir une assistance réciproque face aux menaces extérieures et favoriser les arbitrages entre ses membres. Les crises de la fin du Moyen Âge font apparaître la faiblesse du dispositif et provoquent le départ progressif de Mulhouse, remplacée par Landau en .

Les ravages de la guerre de Trente Ans poussent l'alliance à demander la protection du royaume de France en . Les traités de Westphalie de accordent au roi de France des droits sur les villes impériales qui sont définitivement intégrées au territoire français par le traité de Nimègue du . La Décapole et les institutions municipales de ses membres subsistent au sein de la monarchie française puis disparaissent avec la fin de l'Ancien Régime en .

Histoire

Le , Charles IV, alors roi des Romains, ratifie la création de la ligue qui est alors confirmée le par les représentants des dix villes fondatrices[6]. Celles-ci sont :

- la ville impériale de Haguenau

- la ville impériale de Colmar

- la ville impériale de Wissembourg

- la ville impériale de Turckheim

- la ville impériale d'Obernai

- la ville impériale de Kaysersberg

- la ville impériale de Rosheim

- la ville impériale de Munster

- la ville impériale de Sélestat

- la ville impériale puis république de Mulhouse, membre de facto jusqu'en et officiellement jusqu'en .

Deux autres cités rejoignent plus tard l'alliance :

- la ville impériale de Seltz, entre et

- la ville impériale de Landau, à partir de .

Charles IV s'est réservé le droit de dissoudre la ligue, ce qu’il réalise effectivement en . Les villes reforment néanmoins l'alliance dès de leur propre initiative[4].

N'étant pas une ville d'Empire (Reichsstadt) mais une ville libre d'Empire (Freie Reichsstadt), la ville impériale libre de Strasbourg n'a jamais fait partie de la Décapole. Le chef-lieu de la ligue est Haguenau, siège de Grand-Bailliage d'Alsace (Reichslandvogtei). Sélestat est le lieu de conservation des archives de l'alliance, dans un coffre dont Haguenau et Colmar détiennent chacune une clé.

La Décapole a pour vocation de favoriser une coopération entre les villes impériales, sans pour autant esquisser une union politique au niveau régional. La ligue a d'abord été créée pour faire face au brigandage et à l'instabilité féodale qui menacent le commerce. Elle assure à ses membres aide, conseil, assistance militaire, défense des privilèges accordés par l'empereur, et protège les libertés face aux seigneurs[8]. Les représentants de chaque ville se réunissent plusieurs fois par an, généralement à Sélestat, qui conserve les archives de la ligue, à Colmar ou encore à Strasbourg[9], bien que cette dernière ne fait pas partie de l'alliance. Lors de ces réunions les délégués répartissent les frais communs (ambassades, levées de troupes), les prestations dues à l'Empire (surtout l'impôt annuel) variables selon l'importance des villes, et le contingent militaire à fournir. La Décapole est régulièrement représentée à la Diète d'Empire, en général par un délégué de Haguenau ou de Colmar[4]. Elle possède pour les historiens et les économistes une particularité extrêmement rare, qui plus est pour l'époque : outre l'alliance militaire, l'entraide est également financière en cas de banqueroute.

(BNU de Strasbourg)

La république de Mulhouse, pourtant fondatrice de la Décapole, rompt progressivement son alliance avec les autres ville impériales à partir du XVe siècle. La cité-État doit se défendre seule durant la guerre des Six Deniers en face aux armées de la noblesse locale qui souhaite reprendre le contrôle de la ville et mettre fin au régime républicain. Mulhouse se rapproche alors des cantons de Berne et Soleure au cours du conflit. Elle quitte la ligue alsacienne en et débute une « alliance perpétuelle » avec la Confédération suisse. Landau rejoint la Décapole en à l'initiative de l'empereur Maximilien Ier[10].

La ligue est fortement ébranlée par la guerre de Trente Ans qui ravage la région, en particulier entre et . L'alliance demande en la protection militaire du royaume de France et l'obtient par la signature du traité de Rueil en . Des garnisons françaises s'installent alors dans la plupart des villes. À l'issue du conflit en les traités de Westphalie accorde au roi de France l'administration du Grand-Bailliage d'Alsace et l'autorité sur la Décapole dont les dix villes membres ne sont pas annexées. Celles-ci sont toujours des états du Saint-Empire mais ne dépendent plus du pouvoir de l'empereur romain germanique. Elles sont pleinement intégrées au territoire français le lors de la signature du traité de Nimègue qui marque la fin de l'indépendance territoriale de la Décapole. Seule Mulhouse, qui est alors un pays alliés de la Confédération suisse, n'est pas concernée par les traités et conserve son indépendance.

(Musée de l'Histoire de France)

Les villes annexées par la France gardent leur constitution municipale, institutions et privilèges hérités du Moyen Âge. L'ancienne ligue perdure au sein du royaume jusqu’à la Révolution française. Lors de la création de l’Assemblée provinciale d’Alsace en , les représentants des dix villes forment le collège des députés de l'alliance[4] - [11]. Ils se réunissent à nouveau en et se prononcent pour la rédaction commune d'un cahier de doléances et la représentation particulière de la Décapole aux États généraux organisés l'année suivante[8]. Deux députés sont élus pour représenter les habitants des « Dix villes impériales de la Préfecture de Haguenau » : François-Antoine Meyer, médecin à Kaysersberg, et François-Antoine Bernard, receveur du chapitre de Spire et syndic du chapitre de Wissembourg, remplacé après sa démission par Jean-Bernard Albert, avocat à Colmar[12]. Ils rejoignent les rangs des représentants du Tiers état parmi les 1 154 députés réunis devant le Roi à Versailles. La Décapole et les institutions des villes membres disparaissent définitivement avec la fin de l'Ancien Régime et l'abolition des privilèges au cours de l'été .

Galerie

L’imprimeur Jacob Köbel publie en à Francfort-sur-le-Main un ouvrage intitulé Wapen des heyligen Römischen Reichs Teutscher nation dans lequel il représente des lansquenets portant les étendards des principales principautés et cités-États du Saint-Empire romain. Parmi ces allégories, sept villes membres de la Décapole (ou anciennement membres) représentées ci-dessous avec leurs symboles héraldiques.

Notes et références

- Kammerer 2010

- Sittler 1986, p. 654

- Vogler 2009, p. 310

- Encyclopédie de l'Alsace 1983, p. 2287

- Dollinger 1991, p. 144

- Vogler 2009, p. 16

- Richard 2012

- Keller 2017, p. 74

- Vogler 2009, p. 347

- C'est une erreur de présentation des événements très fréquente de considérer que Landau remplace Mulhouse. En effet, Mulhouse ne quitte jamais officiellement la Décapole, mais son alliance à la Confédération helvétique la voit sortir des textes qui concernent ces villes. Landau ne la remplace pas, elle est simplement ajoutée au ressort du Grand Bailliage.

- Vogler 2009, p. 36

- Vogler 2009, p. 37

Bibliographie

- [Encyclopédie de l'Alsace 1983] « Décapole », dans Encyclopédie de l'Alsace, t. 4 : Colmar-Druide, Strasbourg, Éditions Publitotal, , p. 2287.

- [Sittler 1986] (de) Lucien Sittler, « Dekapolis », dans Lexikon des Mittelalters, vol. 3, München, Artemis, , p. 654.

- [Bély 2010] Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l'Ancien Régime : royaume de France XVIe et XVIIIe siècles, Paris, Presses universitaires de France, , XV-1384 p. (ISBN 978-2-1305-8422-3).

- [Dollinger 2010] Philippe Dollinger (dir.), Histoire de l’Alsace, [Toulouse], Privat, (1re éd. 1970), 524 p. (ISBN 2-7089-1695-5 et 978-2-70891-695-1).

- [Ellerbach 1912] (de) Jean-Baptiste Ellerbach, Der dreissigjährige krieg im Elsass (1618-1648) : Nach archivalischen quellen dargestellt und mit zahlreichen zeitgenössischen abbildungen versehen, Carspach, Bethsaida, .

- [Grasser 1988] Jean-Paul Grasser, La Décapole, Haguenau, Musée historique, , 128 p. (ISBN 978-2-9032-1815-7 et 2-9032-1815-3).

- [Grasser et Traband 2014] Jean-Paul Grasser et Gérard Traband, Haguenau 1115 - 2015 : histoire de Haguenau des origines à nos jours, Haguenau, Société d'histoire et d'archéologie de Haguenau, , 128 p. (ISBN 978-2-9550344-0-8).

- [Himly 1970] François-Jacques Himly, Atlas des villes médiévales d'Alsace, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, , 133 p. (lire en ligne).

- [Igersheim 2020] François Igersheim, « Empire (villes d') », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

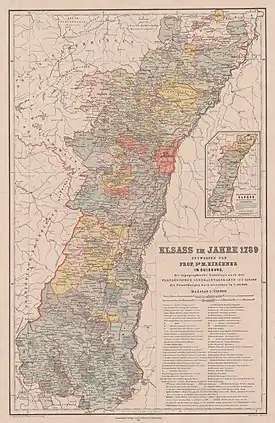

- [Kammerer 2010] Odile Kammerer, « Carte des villes de la Décapole - Atlas Historique d'Alsace », sur www.atlas.historique.alsace.uha.fr, (consulté le )

- [Keller 2017] Daniel Keller, Le sceau, empreinte de l'Histoire : sigillographes et sigillographie en Alsace, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, , 142 p. (ISBN 978-2-8575-9052-1).

- [Kintz 2017] Jean-Pierre Kintz, La conquête de l’Alsace : le triomphe de Louis XIV, diplomate et guerrier, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 604 p. (ISBN 978-2-8099-1509-9).

- [Richard 2012] Olivier Richard, « La Décapole dans l'historiographie du Rhin supérieur », dans Laurence Buchholzer et Olivier Richard, Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Âge, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, (ISBN 979-1-0344-0451-3, DOI https://doi.org/10.4000/books.pus.8534, lire en ligne), p. 105-119.

- [Richard 2020] Olivier Richard, « Décapole », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Sittler 1955] Lucien Sittler, La Décapole alsacienne : des origines à la fin du Moyen Âge, Strasbourg, F.-X. Le Roux, , 159 p.

- [Vogler 2009] Bernard Vogler (dir.), La Décapole : dix villes d'Alsace alliées pour leurs libertés 1354-1679, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 397 p. (ISBN 978-2-71650-728-8).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Jean Meyer, « Décapole alsacienne », sur Encyclopædia Universalis

- « Décapole alsacienne », sur larousse.fr

- « Les possessions en Alsace avant la Guerre de Trente Ans : Traduction par B.Meistermann d'un extrait du livre Der Dreissigjährige Krieg im Alsass de J. B. Ellerbach, vol. 1 », sur randoenalsace, (consulté le )

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)

_koloriert.png.webp)