Ville impériale libre de Strasbourg

La ville impériale libre de Strasbourg (en allemand : Reichsstadt Straßburg), parfois appelée « république de Strasbourg » (en latin : rei publicæ Argentoratensis)[4] par les historiens du XIXe siècle[5], est une ancienne cité-État membre du Saint-Empire romain entre et [6]. Contrairement à d'autres villes de la plaine d'Alsace, elle n'a jamais fait partie de la Décapole.

(de) Reichsstadt Straßburg

(la) rei publicæ Argentoratensis

–

(419 ans)

(Archives municipales de Strasbourg)

| Statut |

Ville libre d’Empire État du |

|---|---|

| Texte fondamental | Schwörbrief |

| Capitale | Strasbourg |

| Langue(s) | Alémanique/alsacien, allemand, français |

| Religion | Catholicisme puis protestantisme |

| Cercle impérial | Cercle du Haut-Rhin |

| Statut de « ville libre » | |

| Victoire des Strasbourgeois à la bataille de Hausbergen | |

| Paix entre Strasbourg et l'évêque (fin de la domination épiscopale sur la ville) | |

| Immédiateté impériale (statut de « ville libre d'Empire ») accordée par Charles IV du Saint-Empire | |

| - | Guerre de Dachstein |

| Adoption de la Réforme protestante | |

| - | Guerre des Évêques |

| Annexion par la France et maintien des institutions de la ville sous l'autorité du Roi (traités de Nimègue) | |

| Reconnaissance internationale de l'annexion française (traité de Ryswick) | |

| Révolution française et fin de la constitution municipale |

| (1er) | Bourcard Twinger |

|---|---|

| (Der) | François Xavier Alexis Poirot |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Strasbourg devient « ville libre » (Freie Stadt) puis s'affranchit de la domination féodale de son évêque à l'issue de la bataille de Hausbergen le . Dotée d'une constitution durant le Moyen Âge et l'époque moderne, la cité dispose d'un gouvernement et de représentants élus parmi les habitants sans pour autant constituer un régime démocratique[7]. Le pouvoir est exercé par les familles patriciennes de la ville, écartant ainsi les habitants les plus modestes. À la suite de son élection au trône du Saint-Empire, Charles IV accorde à Strasbourg le statut de « ville impériale libre » (Freie Reichsstadt) en [8]. La cité dispose ainsi de l'immédiateté impériale avec droit de siéger à la Diète d'Empire : elle est désormais un état du Saint-Empire à part entière[9].

Les traités de Westphalie de accordent au Roi de France des droits sur la plaine d'Alsace à l'issue de la guerre de Trente Ans. La capitulation de Strasbourg du marque la fin de l'indépendance de la ville assiégée par les troupes françaises puis rattachée au territoire français. Ses institutions municipales fixées en continuent d'exister sous l'autorité du Roi jusqu'à la Révolution française et la fin de l'Ancien Régime en [10].

Histoire

Origines

Fondée par les Celtes durant l'Antiquité, Strasbourg devient un camp fortifié romain appelé Argentoratum qui intègre ensuite différents royaumes au haut Moyen Âge[11]. Après la fondation du Saint-Empire romain germanique, l'évêque de Strasbourg se voit accorder par l'empereur Otton II la souveraineté temporelle sur la ville qui devient alors une principauté épiscopale en . La cathédrale est bâtie à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. L'activité commerciale et artisanale se développe également. Un statut municipal est mis par écrit vers et les habitants se trouvent davantage associés à la gestion et à la défense de la ville. La situation amène les bourgeois (en latin : cives)[12] à revendiquer une autonomie vis-à-vis du pouvoir des prince-évêques successifs.

En , Strasbourg est élevé au rang de « ville libre » (en allemand : Freie Stadt) sous l'impulsion de Philippe de Souabe et de riches seigneurs alsaciens[13]. Les bourgeois de Strasbourg se rebellent contre l'évêque Walter de Geroldseck qui cherche à les maintenir sous son autorité. Les deux camps entrent en guerre en . Les troupes épiscopales sont défaites par l'armée des Strasbourgeois conduite par le chevalier Reinbold Liebenzeller et le comte Rodolphe de Habsbourg le lors de la bataille de Hausbergen[14]. Vaincu, l'évêque se retire sur ses terres hors de la ville puis meurt au début de l'année suivante.

Séjournant à Strasbourg Richard de Cornouailles, souverain du Saint-Empire, confirme aux bourgeois de la ville leurs privilèges à travers un diplôme le , puis rédige un second texte qui soustrait la cité de l'autorité de l'évêque le [15]. La paix est signée le en faveur des bourgeois de la ville qui voient leur autonomie politique reconnue par le nouvel évêque Henri de Geroldseck, cousin du précédent. Si la principauté épiscopale est amputée de Strasbourg et de possessions avoisinantes, le prélat conserve toutefois des territoires autour de la ville ainsi qu'une autorité spirituelle sur celle-ci. Le pouvoir politique de la nouvelle cité-État passe alors aux mains des riches familles patriciennes de la ville. Désormais affranchie de tout pouvoir seigneurial, Strasbourg devient une puissance dans la région du Rhin supérieur grâce à sa richesse financière et à sa position géographique.

Ville impériale libre

.jpg.webp)

La puissance de la ville est toutefois mise en cause par des troubles internes entre artisans et nobles dès . Par ailleurs, la lutte entre deux familles patriciennes, les Zorn et les Müllenheim, débouche en sur le « Geschölle », une rixe sanglante lors d'un banquet[16]. L'affrontement provoque un changement politique en faveur des artisans qui prennent le pouvoir. La révolte des corporations (Zünfte) éclate à Strasbourg en et renverse le pouvoir en place depuis , composé de riches bourgeois qui garantissaient jusqu'alors une protection aux Juifs de la ville. Dans ce contexte déjà tendu, survient la menace de la peste noire qui n'a pas encore atteint Strasbourg. Les nouvelles de sa propagation à travers l'Europe suffisent déjà à créer un climat de panique. La peur est attisée par des provocateurs qui accusent les Juifs d'empoisonner les puits. Les habitants chrétiens réclament que la minorité juive soit tuée. Le débute alors le Pogrom de Strasbourg, ou « massacre la Saint-Valentin », permettant à de nombreux emprunteurs de se libérer ainsi de leurs dettes auprès d'usuriers juifs[17] : 2 000 personnes sont ainsi exterminées à Strasbourg[18].

Malgré les troubles internes, la cité va accroître sa notoriété et de nombreux édifices vont voir le jour. La puissance de Strasbourg se mesure à la construction d'une écurie, d'un grenier à grain et d'un hôtel de ville composé de la Pfalz et de la Neue Bau. L'ancienne douane (s'Kaafhüs) inaugurée en est un élément essentiel du développement[19]. Le Rhin est déjà un lieu de passage majeur pour le transport des marchandises. Le privilège de frapper monnaie et de disposer d'un sceau symbolise le statut de la cité[20]. La qualification de « ville impériale libre » (Freie Reichsstadt)[8] qui consacre les libertés et les privilèges de Strasbourg ne lui est concédée qu'un siècle après son émancipation du pouvoir épiscopal : l'empereur Charles IV confère à la cité l'immédiateté impériale en . Les relations entre la ville et l'évêché tendent à la fin du XIVe siècle. La situation amène les Strasbourgeois en à enfermer temporairement l'évêque Guillaume II de Diest en raison de sa politique dépensière en faveur de seigneurs laïcs[21]. Dans une décision du , la ville de Strasbourg impose aux nobles patriciens de jurer fidélité et provoque le déclenchement de la guerre de Dachstein : entre et , l'évêque Guillaume tente de reprendre par la force la cité avec l'aide de nobles de la région. Les Strasbourgeois remportent toutefois le conflit et conservent leur indépendance[22]. Malgré cette victoire, ils doivent également se défendre d'autres menaces extérieures à cette même époque. Les activités bancaires et la richesse de leur ville symbolisée par l'achèvement de la cathédrale en suscitent les convoitises. Des chevaliers brigands, les Écorcheurs et les incursions du duc de Bourgogne Charles le Téméraire amènent Strasbourg à améliorer ses fortifications qui évoluent avec la croissance urbaine. Concentrée entre les bras de l'Ill jusque-là, la cité se dote d'un nouveau quartier autour de l'église Saint-Nicolas et de l'Hôpital civil. Apparaissent également la Kruteneau puis d'autres faubourgs. La défense consiste en un mur crénelé avec un chemin de ronde et des tours dont subsistent aujourd'hui la Porte de l'Hôpital, les Ponts couverts et des restes de muraille dans une ruelle du fossé des Orphelins.

.jpg.webp)

(BNU de Strasbourg)

La Réforme protestante marque l'histoire de la ville : les thèses de Martin Luther sont affichées dès aux portes de la cathédrale et sont favorablement accueillies par les dirigeants de la cité. En , Strasbourg adopte la Réforme qui devient religion officielle de la cité en avec l'adhésion de celle-ci à la confession d'Augsbourg. La ville impériale libre se rattache la même année à la Ligue protestante de Smalkalde que combat l'empereur catholique Charles Quint. Ce dernier défait les princes protestants et leurs alliés à la bataille de Muehlberg en . Pour avoir envoyé 20 000 soldats et 12 canons à la Ligue, Strasbourg est contraint de payer une amendes de 30 000 florins et de verser toutes ses munitions à l'empereur victorieux[23]. Malgré ce revers militaire, le protestantisme gagne du terrain à Strasbourg. En devenant une ville protestante, elle n'est pas autorisée à créer sa propre université. La cité propose déjà de nombreux enseignements, notamment en médecine et en théologie grâce au Gymnase fondé par Jean Sturm en , mais ne donnent pas lieu à un grade universitaire reconnu. La cité conclut plusieurs alliances, notamment avec Zurich dont le rapprochement dès a donné lieu à l'exploit du « Hirsebreifahrt » renouvelé en . À la suite d'interminables délibérations, la cathédrale est partagée entre catholiques et protestants à travers l'élection de deux évêques en [24]. La situation aboutit à la guerre des Évêques qui plonge la ville dans d'importantes difficultés financières. Le conflit s'achève en par la victoire des catholiques et la reconnaissance d'un évêque unique[25]. Les tensions religieuses à travers l'Europe amènent au déclenchement de la guerre de Trente Ans en . Dès , Strasbourg conclut un accord avec l'empereur Ferdinand II et s'engage à ne pas prendre part au conflit pour qu'elle puisse fonder son université. À l'issue de la guerre, les traités de Westphalie accordent au royaume de France une partie de l'Alsace mais Strasbourg demeure une cité indépendante au sein du Saint-Empire. Représentée par son diplomate Marc Otto, la cité-État figure sur les accords de paix sous la mention « rei publicæ Argentoratensis »[26].

Annexion française

(Musée historique de Strasbourg)

À la suite des gains territoriaux de la France en Haute-Alsace en , la ville impériale libre fait face à la politique hégémonique de Louis XIV. Le , une armée de 30 000 hommes arrive devant Strasbourg : ces troupes françaises sont dirigées par Joseph de Montclar et le secrétaire d'État à la Guerre Louvois. En trois jours de siège, la cité-État cède face à cette démonstration de force.

(New York Public Library)

Le , les Strasbourgeois signent la capitulation de leur ville par laquelle ils reconnaissent le roi de France comme leur souverain. La ville libre impériale perd alors son indépendance et se trouve intégrée à la province d'Alsace. Ses 264 canons et leurs munitions sont remis au Roi. Les relations extérieures sont désormais gérées depuis Versailles. Alors que Strasbourg compte environ 25 000 habitants, une garnison de 6 000 à 10 000 soldats y est affectée et entretenue à ses frais. La situation a de lourdes conséquences sur le le nombre des naissances. Le pouvoir municipal se maintient mais se soumet à la surveillance d'un préteur royal qui le dirige désormais. La cathédrale est rendue au culte catholique par un Te Deum célébré par François-Egon de Fürstenberg devant Louis XIV qui a fait son entrée dans la ville le [27]. La pratique du catholicisme est également demandée pour occuper une fonction publique : à un Protestant doit succéder un Catholique. Le roi fait abattre symboliquement un pan de la fortification pour marquer sa domination. Vauban fait alors bâtir la citadelle de Strasbourg ainsi qu'un imposant barrage fortifié sur l'Ill pour protéger la ville dès .

Sur le plan international, cette annexion n'est reconnue par le Saint-Empire qu'en par le traité de Ryswick. Strasbourg devient ainsi la porte du royaume de France face aux territoires héréditaires des Habsbourg. Désormais « ville libre royale » elle conserve la plupart de ses privilèges durant tout le XVIIIe siècle. La convocation des États généraux en s'adapte aux particularités locales : la province d'Alsace a droit à vingt-quatre députés dont deux pour l'ancienne Décapole et deux autres pour la ville libre de Strasbourg[28]. Un député luthérien, Jean de Turckheim, ainsi qu'un catholique, François Joseph Etienne Schwendt, sont élus parmi les corporations et institutions strasbourgeoises pour les représenter devant le roi à Versailles. À la suite de la prise de la Bastille à Paris, la population de Strasbourg se soulève. Le elle saccage la Neue Bau[29], symbole de l'Ancien Régime qui fait office d'hôtel de ville depuis . La constitution médiévale prend alors fin le . À partir de l'année suivante, la ville est désormais dirigée par un maire qui hérite des prérogatives de l'ancienne cité-État.

Société et économie

Droit de bourgeoisie

La société strasbourgeoise se divise en six classes sociales inégalitaires et codifiées par l'habillement : la première est réservée aux femmes célibataires alors que la sixième comprend les nobles, les juristes et les élites politiques fortunées. Les classes intermédiaires regroupent graduellement les artisans et les autres travailleurs. Le droit de bourgeoisie s'achète et suppose une certaine fortune. Être bourgeois, à savoir « citoyen de la ville », implique des obligations à participer à la protection de la cité mais donne des droits politiques et des exemptions de taxes. Chaque bourgeois doit s'inscrire dans une des corporations en fonction de son métier.

Un premier recensement en permet d'estimer la population à 18 000 habitants[1], ce qui fait de Strasbourg une des plus importantes agglomérations du Saint-Empire. La cité-État se dote alors d'une armée. Celle-ci est d'abord composée de bourgeois qui sont tenus de s'équiper à leurs frais et d'entretenir des chevaux. Des mercenaires composent aussi les effectifs.

Sont exclus du droit de bourgeoisie les domestiques, les miséreux mais aussi les Juifs. À partir de , une sonnerie de trompe du haut de la cathédrale, le Grüsselhorn, indique aux Juifs le moment auquel ils doivent quitter la ville le soir.

Prospérité économique

(Cabinet des Estampes de Strasbourg)

Strasbourg devient une ville riche à partir du XVe siècle grâce à sa stabilité politique et sa situation géographique avantageuse à proximité du Rhin qui en fait un carrefour commercial au cœur de l'Europe[30]. La guerre de Cent Ans en France et l'affaiblissement du Saint-Empire vont redonner à l'axe rhénan son rôle de voie de communication entre l'Europe du nord et la péninsule italienne. Divers produits transitent par Strasbourg (céréales, viande, sel, huile, tissus et vins) sur lesquels la cité-État prélève une taxe. Dès , la ville se dote d'une douane sur les bords de l'Ill. Ce bâtiment imposant devient le véritable cœur économique de la ville. Sa situation au bord du Rhin la met en relation avec d'autres villes commerçantes comme Cologne, Francfort-sur-le-Main et Mayence. Un péage sur le pont du Rhin et différents impôts lui permettent de s'enrichir, d'assurer sa défense et de continuer à construire sa cathédrale.

Le commerce constitue la première activité de la ville[31]. Strasbourg exporte la production de ses campagnes. Le vin est produit en abondance dans les vignobles alentours ainsi que le seigle et de froment revendu à travers le Saint-Empire. Strasbourg profite des disettes pour spéculer sur les céréales. La production artisanale est également réputée et exportée. Les négociants importent de nombreux produits qu'ils revendent lors des deux foires qui ont lieu à Strasbourg : la première a lieu à la Saint-Jean au début de l'été, et la seconde à Noël. L'enrichissement de la ville est aussi dû au fait qu'elle taxe les transactions commerciales et les marchandises passant par son port[32].

À partir du XVe siècle, Strasbourg frappe sa monnaie attestant de la liberté de Strasbourg et de sa souveraineté. Les pièces portent la fleur de lys, symbole de la ville impériale libre bien avant son rattachement au royaume de France utilisant le même emblème héraldique. Grâce à son trésor conservé à la Tour aux Pfennigs (Pfennigturm), Strasbourg crée une banque municipale. Elle peut ainsi prêter à des hommes d'affaires mais aussi à des nobles et aux souverains. Comme titre de garantie, les nobles lui donnent leurs terres et châteaux. Strasbourg est le premier possesseur de châteaux en Alsace, ce qui détériore les relations de la ville avec les nobles qui se livrent à des guerres de rapines. Pour autant, cité-État prospère jusqu'à la fin du XVIe siècle.

Culture et religion

_koloriert.png.webp)

(Bayerische Staatsbibliothek de Munich)

Strasbourg attire de nombreux intellectuels et artistes. Sculpteurs, architectes, orfèvres, peintres, horlogers, la ville excelle dans de nombreux domaines. La cité constitue enfin un lieu d'échanges et d'effervescence, où les artistes participent à construire l'un des foyers du gothique international. Strasbourg est un grand centre de production de sculpture en grès avec le chantier de la cathédrale achevé en par l'architecte Johannes Hültz. L'artisanat occupe également une place importante dans les productions artistiques, avec la présence d'une douzaine de maîtres orfèvres au début du XVe siècle. À cela s'ajoutent plusieurs ateliers d'enluminures de manuscrits qui apparaissent avec l'augmentation des demandes en livre. Apparaît alors l'imprimerie à caractère mobile. L'invention est conçue par Johannes Gutenberg établi à Strasbourg en tant qu'orfèvre entre et avant de retourner à Mayence, sa ville natale. S'il est difficile de déterminer dans quelle ville le procédé a été mis au point, Strasbourg devient toutefois un des grands centres de l'imprimerie : la ville compte plusieurs ateliers d'imprimerie, notamment les prestigieuses officines de Johannes Mentelin, d'Heinrich Eggestein et de Johann Grüninger. Ces ateliers d'imprimerie contribuent alors à la diffusion des idées humanistes[33].

Sébastien Brant, humaniste strasbourgeois, rédige La Nef des fous (en allemand : Das Narrenschiff), œuvre satirique publiée en et connaissant un vif succès. Strasbourg attire de nombreux intellectuels comme Érasme mais ne possède pas d'université. Les fils des familles patriciennes partent alors étudier à Bâle, Fribourg-en-Brisgau ou Tübingen[34]. Afin de limiter ces départs, une « Haute école » est créée dans un couvent dominicain en . Également appelée Gymnase, l'institution est fondée par Jacques Sturm et son homonyme Jean Sturm. Elle doit dispenser un enseignement humaniste et protestant dans le contexte de la Réforme à laquelle la cité-État a adhéré. Devenue académie en , elle est élevée au rang d'université en durant la guerre de Trente Ans.

.jpg.webp)

Dès la fin du XVe siècle, le prédicateur de la cathédrale Jean Geiler de Kaysersberg dénonce, à travers ses sermons, le malaise moral et spirituel du catholicisme et appelle à la réforme de l'Église. Des théologiens strasbourgeois tels que Martin Bucer, Jean Marbach et Matthieu Zell se livrent aux premières prédications luthériennes dès . Ils sont soutenus par les élites politiques de Strasbourg et leurs prêches connaissent un écho important auprès de la population. En , la messe en latin est même interdite à Strasbourg. Les offices sont donc désormais célébrés en allemand. La ville libre rejoint la ligue de Smalkalde qui se rebelle contre l'empereur catholique Charles Quint. La défaite face aux troupes impériales implique de rendre la cathédrale de Strasbourg au culte catholique et à son évêque. Face à la protestation de la population, l'édifice redevient très vite luthérien. Malgré la capitulation face au roi de France en et le retour du culte catholique à Strasbourg, le rayonnement de la ville comme bastion de la Réforme se prolonge durant le XVIIIe siècle et à l'époque contemporaine.

Institutions

Les corporations

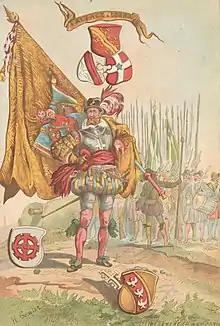

(Musée historique de Strasbourg)

Depuis la victoire des Strasbourgeois face aux troupes de l'évêque lors de la bataille de Hausbergen de , la ville n'est plus sous la domination d'un seigneur. Elle s'est en effet dotée d'un système politique. À la base de ce système se tiennent les habitants dotés du droit de bourgeoisie et membre d'une corporation (Zunft)[35]. Elles jouent un rôle primordial dans l'organisation professionnelle, l'encadrement politique et militaire, la sociabilité, la religion et l'entraide[36].

Strasbourg compte vingt-cinq corporations en puis vingt-huit en . Leur nombre a été réduit à vingt de à [37]. Ces corporations, appelées parfois « poêles » ou tribus, existent à Strasbourg et regroupent les différents métiers de l'artisanat. Ces groupes jouent un rôle important dans l'organisation de la vie économique et politique de la cité-État. Les nobles sont autorisés à former un vingt-et-unième poêle dit des « Constofeler » à partir de afin qu'ils restent à Strasbourg avec leur fortune[38] - [39].

Les représentants des corporations sont rarement des artisans. Ces derniers étant impliqués dans les affaires de leurs ateliers et boutiques, ils ont en effet peu de temps à consacrer aux affaires publiques. Les dirigeants de la ville sont donc recrutés parmi les négociants et les rentiers issus de l'artisanat ou du commerce. La ville libre de Strasbourg est ainsi un système oligarchique, censitaire et corporatif dans lequel les élections se font par cooptation[40]. La cité-État est ainsi dirigée par une élite et la conduite de la chose publique consiste à maintenir la hiérarchie des groupes sociaux marqués par la patrimoine de leurs membres[41].

Les chartes

Dans la ville libre, le pouvoir est encadré par des lois qui donnent lieu à la rédaction d'une « charte de serment » (ou Schwörbrief) par les bourgeois le [42]. Elle est scellée par la ville de Strasbourg et par d'autres autorités pour légitimer l'acte : figurent également sur le document les sceaux des villes de Mayence, Worms, Spire, Bâle et Fribourg-en-Brisgau, ainsi que ceux d'Ulrich de Werd, landgrave de Basse-Alsace, et de divers chevaliers et écuyers strasbourgeois. Ce texte fondamental fixe le fonctionnement politique de la ville et joue donc le rôle de constitution urbaine. Elle est lue tous les ans au mois de janvier devant la cathédrale et devant l'ensemble des bourgeois pour qu'ils lui prêtent serment. La cérémonie est appelée « jour du serment » (ou Schwörtag) et consolide la communauté et l'unité des Strasbourgeois[43], à savoir les hommes chrétiens qui jouissent du droit de bourgeoisie[44]. Les femmes sont exclues de cette manifestation. Comme de nombreuses villes libres au Moyen Âge, Strasbourg a transformé le serment de fidélité qui lie un vassal à son suzerain en un système de gouvernement dans lequel chaque bourgeois promet d'obéir au pouvoir de la cité et de respecter de ses lois : ainsi cette cérémonie est similaire à l'hommage féodal[45].

(BNU de Strasbourg)

Le texte connaît des remaniements réguliers afin d'éviter qu'un individu ou un groupe ne monopolise le pouvoir. Ces chartes sont au nombre de seize et permettent de suivre l'histoire institutionnelle de la ville. La dernière version date du et reste en vigueur jusqu'à son abrogation le et la fin du régime strasbourgeois. Lors d'un séjour à Strasbourg en , Érasme fait ainsi l'éloge des institutions de la cité dans une lettre à Jakob Wimpfeling[46] en faisant référence à La République de Platon :

« Enfin j'ai vu une monarchie sans tyrannie, une aristocratie sans factions, une démocratie sans tumultes, des fortunes sans luxe, de la prospérité sans ostentation. Que peut-on imaginer de plus heureux que cette harmonie ? O divin Platon ! Que n'as-tu eu le bonheur de rencontrer une pareille république ! C'est là, oui, c'est là qu'il t'eût été donné d'établir un État vraiment heureux[47] ! »

L'autonomie de la ville a été renforcée en lorsque le souverain du Saint-Empire, Charles IV, fait de Strasbourg une « ville libre d'Empire » (freie Reichsstadt). La ville possède désormais d'importants privilèges : elle ne paie pas d'impôt, n'a pas d'obligation militaire envers l'empereur et décide de sa politique étrangère. Strasbourg devient un État souverain au sein du Saint-Empire jusqu'à son rattachement à la France en . Malgré la perte de son indépendance, elle conserve toutefois la plupart de ses droits sous la protection du Roi jusqu'en .

Le Magistrat

- Sa composition

.png.webp)

(Archives municipales de Strasbourg)

Depuis le XIIIe siècle, la cité-État est gouvernée par diverses instances et des conseils de bourgeois. L'ensemble institutionnel constitue le Magistrat de la ville de Strasbourg, également appelé « Régime permanent » ou « Régence perpétuelle » (en allemand : bestændige Regiment). Il se compose de trois « chambres secrètes » (Geheime Stuben)[48] - [49] : le Conseil des Treize, du Conseil des Quinze et du Conseil des Vingt-et-un[50]. Le Magistrat comprend également un grand Sénat, un petit Sénat ainsi qu'un conseil des Échevins. Chaque instance s'occupe d'affaires politiques ou judiciaires selon ses attributions politiques[51]. Le gouvernement de la ville libre n'est toutefois pas marqué par la séparation des pouvoirs, concept politique qui n'existe pas à l'époque.

Le pouvoir exécutif est détenu par un ammestre (Ambahtmeister) élu pour un an parmi les délégués des corporations. Considéré comme « chef de l'État » de la cité[52], il est secondé par des stettmestres successifs (Stettmeister, Stättmeister ou Städtmeister), renouvelés chaque trimestre et souvent choisis parmi les patriciens[53]. Ces derniers ont un rôle surtout représentatif au sein des institutions afin d'assurer l'équilibre politique entre artisans et nobles. D'abord au nombre de deux, ils sont quatre au XVIe siècle.

Dès le XIVe siècle, le Magistrat siège dans le bâtiment de la Pfalz construit en . Les responsables de la ville ainsi que son administration s'y trouvent. Cet hôtel de ville se révélant rapidement trop exigu pour la bureaucratie. Un nouvel édifice, la Neue Bau, est construit en et fait office de chancellerie. La Pfalz est détruite en avant que les institutions ne disparaissent à leur tour avec la Révolution française de .

- Les conseils

Le Conseil des Treize (dreizehner Kammer)[54], appelé aussi « Chambre supérieure », est présidé par l'ammestre et composé de douze autres membres issus de la noblesse dont les stettmestres. Ce conseil traite des affaires étrangères et militaires, notamment les relations avec les autres villes et États du Saint-Empire. Après le rattachement de Strasbourg au royaume de France, ce conseil continue de traiter d'affaires politiques avec les intendants de la province d'Alsace. Il a également en charge l'inspection de l'université et la nomination de professeur. Le conseil sert également de cour d'appel pour les jugements du Grand Sénat à partir de .

La Conseil des Quinze (fünfzehner Kammer)[55] est créé en [56] et compte cinq nobles et dix bourgeois. Il était responsable des affaires intérieures, notamment des finances publiques, de la perception des impôts et du respect de la « charte de serment » (Schwörbrief) dont elle conserve les originaux et en rédige les nouvelles versions. Le conseil veille à l'exécution des lois et des règlements ainsi qu'à la conservation des droits et privilèges de la ville. Il exerce par ailleurs un contrôle sur tous les membres du Magistrat et employés de la ville dans l'exercice de leurs fonctions. Cette instance est également chargée des affaires liées au commerce et à l'artisanat, notamment comme cour d'appel pour les jugements internes rendus par les corporations.

Le Conseil des Vingt-et-un ou Grand conseil compte plus de membres que son nom indique et ceux-ci sont appelés les Anciens (alten Herren)[55]. Cette instance n'a pas d'attributions particulières. Aucun membre des trois conseils n'est directement élu par les bourgeois. Les élections relèvent davantage de la cooptation, si bien que leurs membres désignés sont les personnalités les plus considérées de la ville ou sont issues des familles les plus riches.

- Les autres instances

Le Grand Sénat (grosse Rat)[57] est composé de trente-et-un membres dont l'ammestre, vingt sénateurs (Rathsherren) représentant chacun une corporation et dix délégués de la noblesse (Constofeler) dont les settmestres en exercice. Il remplit le rôle de tribunal.

Le Petit Sénat (kleine Rath)[58] se compose de vingt-trois membres et seize assesseurs issus des corporations et de la noblesse. Ce tribunal est inférieur au Grand Sénat et juge les procès civils.

Le conseil des Échevins (Schæffen Rat)[58] se compose de trois cent membres, chaque corporation envoyant quinze délégués. Cette instance vote les impôts, se prononce sur les projets d'acquisition ou d'aliénation des domaines de la ville et statue sur l'accord du droit de bourgeoisie à de nouvelles personnes[59]. Après , son rôle se réduit à l'élection des sénateurs et à la nomination de fonctionnaires inférieurs.

Territoire de la ville libre

.png.webp)

(Bibliothèque nationale de France).

Les possessions de la cité-État ne se limitent pas à la seule ville de Strasbourg et s'étendent au-delà de ses fortifications[60]. Son territoire se compose de dépendances ainsi que des bailliages qui réunissent plusieurs paroisses qui correspondent approximativement aux communes actuelles qui leur ont succédé. À la suite de capitulation de , Strasbourg conserve ses possessions au sein du royaume de France jusqu'à la Révolution française.

Selon Jacques Baquol et Paul Ristelhuber, le territoire de Strasbourg aurait compris en [61] :

- la ville de Strasbourg et ses dépendances de La Robertsau et Neuhof.

- le bailliage de Barr comprenant Barr, Bourgheim, Goxwiller, Gertwiller, Heiligenstein ainsi qu'une partie de Blienschwiller, Mittelbergheim, Nothalten et Zell (terres partagées avec l'évêque de Strasbourg ou d'autres seigneurs).

- le bailliage de Dorlisheim comprenant Dorlisheim, Handschuheim, Ittenheim, Niederhausbergen, Ostwald, Schiltigheim, Illkirch et Graffenstadt (aujourd'hui Illkirch-Graffenstaden).

- le bailliage de Marlenheim comprenant Kirchheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzheim.

- le bailliage de Wasselonne comprenant Flexbourg, Wasselonne (dont Brechlingen) et Zehnacker ainsi qu'une partie de Friedolsheim et Ittlenheim (terres partagées avec l'évêque de Strasbourg).

- la paroisse d'Eckbolsheim (terres du chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg).

- la paroisse de Fürdenheim (terres des seigneurs d'Oberkirch, de Joham et de Reisseissen).

- la paroisse de Wangen (terres du couvent de la Visitation de Strasbourg).

Notes et références

- Dollinger 1991, p. 143

- Richard et Tock 2011, p. 111

- Cabourdin 1967, p. 267

- Bischoff 2020, p. 50

- Kintz 2008, p. 72

- Livet et Rapp 1981, p. 108

- Kintz 2008, p. 100

- Dollinger 1991, p. 115.

- Nicollier 2012, p. 215.

- Bély 2010, p. 1178

- Malte-Brun 1884, p. 44

- Dollinger 1991, p. 119

- Dollinger 1991, p. 116

- Dollinger 1991, p. 91

- Bernhard 1840, p. 448

- Dollinger 1991, p. 146

- Dollinger 1991, p. 137-138

- Meyer 2008, p. 94

- Pottecher 2008, p. 53

- Livet et Rapp 1981, p. 115

- Dollinger 1991, p. 163.

- Livet et Rapp 1981, p. 128

- Malte-Brun 1884, p. 46

- Meyer 2008, p. 142

- Meyer 2008, p. 144

- Bischoff 2020, p. 50.

- Dollinger 1991, p. 282

- Dollinger 1991, p. 364.

- Dollinger 1991, p. 365.

- Pottecher 2008, p. 18

- Kammerer 2019, p. 136

- Kammerer 2019, p. 152

- Dollinger 1991, p. 192

- Dollinger 1991, p. 193

- Pottecher 2008, p. 19

- Keller 2017, p. 76

- Dollinger 1991, p. 148

- Livet et Rapp 1981, p. 131

- Kintz 2008, p. 73

- Kintz 2008, p. 69

- Kintz 2008, p. 103

- Keller 2017, p. 72-73

- Richard et Tock 2011, p. 109

- Kintz 2008, p. 71

- Kintz 2008, p. 98

- Kintz 2008, p. 97

- Siebecker 1873, p. 160

- Livet et Rapp 1981, p. 111

- Kintz 2008, p. 70

- Livet et Rapp 1981, p. 109

- Dollinger 1991, p. 146-147

- Himly 1972, p. 65

- Himly 1972, p. 48

- Muller 1862, p. 2

- Muller 1862, p. 3

- Pottecher 2008, p. 81

- Muller 1862, p. 4

- Muller 1862, p. 5

- Livet et Rapp 1981, p. 112

- Pottecher 2008, p. 25

- Baquol et Ristelhuber 1865, p. 623

Annexes

Fonds d'archives

- (de) Sous-fonds : Schwörbrief (1334) (17) [parchemin]. Fonds : Schwörbriefe (chartes de serments de Strasbourg); Cote : CH 966 (1334). Strasbourg : Archives municipales de Strasbourg (lire en ligne).

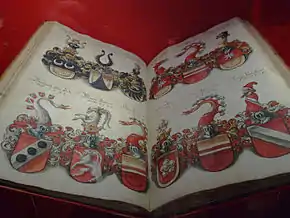

- (la) Fonds : Armorial des ammeister de Strasbourg, intitulé Series consulum Argentinens[es] (1652-1761) [manuscrit ; 17 x 22 cm]. Cote : 6 R 33. Strasbourg : Archives municipales de Strasbourg (lire en ligne).

Bibliographie

- [Encyclopédie de l'Alsace 1986] « Strasbourg », dans Encyclopédie de l'Alsace, t. 12 : Strasbourg-Zyrl, Strasbourg, Éditions Publitotal, , p. 7046-7152.

- [Musées de Strasbourg] Strasbourg, ville libre royale : 1681-1792, Strasbourg, Musées de Strasbourg, , 143 p.

- [Baquol et Ristelhuber 1865] Jacques Baquol et Paul Ristelhuber, L'Alsace ancienne et moderne ou dictionnaire topographique, historique et statistique du Haut et du Bas-Rhin, Strasbourg, chez Salomon, libraire-éditeur, , 3e éd., 642 p. (lire en ligne).

- [Bély 2010] Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l'Ancien Régime : royaume de France XVIe et XVIIIe siècles, Paris, Presses universitaires de France, , XV-1384 p. (ISBN 978-2-1305-8422-3).

- [Bernhard 1840] Bernard Bernhard, « Essai sur l'histoire municipale de la ville de Strasbourg », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 1, no 1, , p. 430-459 (DOI 10.3406/bec.1840.461646, lire en ligne).

- [Bischoff 2018] Georges Bischoff, Le siècle de Gutenberg : Strasbourg et la révolution du livre, [Strasbourg], La Nuée Bleue, , 357 p. (ISBN 978-2-7165-0853-7).

- [Bischoff 2020] Georges Bischoff, La merveilleuse histoire de Strasbourg, Bordeaux, Éditions Hervé Chopin, , 106 p. (ISBN 978-2-3572-0540-6).

- [Cabourdin 1967] Guy Cabourdin, « La population de Strasbourg sous l'Ancien Régime (1681-1789). Suzanne Roos-Dreyer », Annales de Démographie Historique, vol. 1967, no 1, , p. 267–273 (lire en ligne, consulté le ).

- [Dollinger 1955] Philippe Dollinger, « Le premier recensement et le chiffre de population de Strasbourg en 1444 », Revue d'Alsace, no 94, , p. 112-124 (ISSN 0181-0448).

- [Dollinger 1965] Philippe Dollinger, « L'évolution politique des corporations strasbourgeoises à la fin du Moyen Âge », Publications de la Société Savante d'Alsace et des régions de l'Est, t. IX, , p. 127-136 (ISSN 0583-8835).

- [Dollinger 1991] Philippe Dollinger (dir.), Histoire de l'Alsace, [Toulouse], Privat, (1re éd. 1970), 524 p. (ISBN 2-7089-1695-5 et 978-2-70891-695-1).

- [Foessel Klein et Oberlé 1981] Georges Foessel, Jean-Pierre Klein et Roland Oberlé (préf. Francis Rapp), Strasbourg ville libre sur le Rhin : XIIIe siècle-XVIe siècles, Strasbourg, Paul A. Klein, , 31 p.

- [Ford 1958] (en) Franklin Lewis Ford, Strasbourg in Transition 1648-1789, Cambridge, Harvard University Press, , XVII-321 p.

- [Fuchs 1962] François Joseph Fuchs, « Le droit de bourgeoisie à Strasbourg », Revue d'Alsace, no 101, , p. 19-50 (ISSN 0181-0448).

- [Greissler 1987] Paul Greissler, La classe politique dirigeante à Strasbourg : 1650-1750, Strasbourg, le Quai, , 302 p. (ISBN 2-9035-4803-X).

- [Hatt 1947] Jacques Hatt, La vie strasbourgeoise il y a trois cents ans, Strasbourg, Dernières nouvelles de Strasbourg, , 211 p.

- [Hatt 1962] Jacques Hatt, « Les métiers strasbourgeois du XIIIe au XVIIIe siècle », Revue d'Alsace, no 101, , p. 51-78 (ISSN 0181-0448).

- [Hatt 1963] Jacques Hatt, Liste des membres du Grand Sénat de Strasbourg, des stettmeistres, des ammeistres, des conseils des XXI, XIII et des XV du XIIIe siècle à 1789, Strasbourg, [éditeur inconnu], , 677 p.

- [Herry 1996] Simone Herry, Une ville en mutation : Strasbourg au tournant du Grand siècle, société militaire et société civile de langue française dans la ville libre et royale de Strasbourg d'après les registres paroissiaux, les registres de bourgeoisie et les actes notariés, 1681-1702, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, , 616 p. (ISBN 2-86820-660-3)

- [Himly 1970] François-Jacques Himly, Atlas des villes médiévales d'Alsace, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, , 133 p. (lire en ligne)

- [Himly 1972] François-Jacques Himly, Chronologie de la Basse Alsace : Ier-XXe siècle, Strasbourg, Archives départementales du Bas-Rhin, , 350 p.

- [Kammerer 2019] Odile Kammerer (dir.), Atlas historique du Rhin supérieur : essai d'histoire transfrontalière, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, , 295 p. (ISBN 979-1034-40042-3).

- [Keller 2017] Daniel Keller, Le sceau, empreinte de l'Histoire : sigillographes et sigillographie en Alsace, Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, , 142 p. (ISBN 978-2-8575-9052-1).

- [Krieger et Clementz 2014] Pierre Krieger et Élisabeth Clementz (dir.), La ville libre d'Empire de Strasbourg et la Suède de Gustave Adolphe II durant la guerre de Trente Ans : négociations, alliance et propagande (1631-1633), Strasbourg, Université de Strasbourg, , 303-LIII p.

- [Kintz 2008] Jean-Pierre Kintz, Regards sur l'histoire de l'Alsace : XVIe – XXe siècle, [Strasbourg], [Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace], , 578 p. (ISBN 2-913162-77-0 et 978-2-9131-6277-8).

- [Kintz 2017] Jean-Pierre Kintz, La conquête de l'Alsace : le triomphe de Louis XIV, diplomate et guerrier, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 604 p. (ISBN 978-2-8099-1509-9).

- [Livet et Rapp 1981] Georges Livet et Francis Rapp (dir.), Histoire de Strasbourg des origines à nos jours, t. 2, [Strasbourg], Dernières nouvelles de Strasbourg, , XV-661 p. (ISBN 2-7165-0041-X).

- [Lorentz 2008] Philippe Lorentz (dir.), Strasbourg 1400 : un foyer d'art dans l'Europe gothique, [Strasbourg], Éd. des Musées de la ville de Strasbourg, , 263 p. (ISBN 978-2-3512-5059-4).

- [Malte-Brun 1884] Victor Adolphe Malte-Brun, La France illustrée : géographie, histoire, administrations statistique, vol. 5, Paris, Jules Rouff & Cie, , 256 p. (lire en ligne).

- [Martin 1964] Paul Martin, Les corporations de Strasbourg : leurs armoiries et bannières, XIIIe siècle à la Révolution, Strasbourg, Istra, , 71 p.

- [Metz Greissler 2018] Bernhard Metz et Paul Greissler, « Ammeister », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Meyer 2008] Philippe Meyer (préf. Rudolf von Thadden), Histoire de l'Alsace, Paris, Perrin, , 426 p. (ISBN 978-2-262-02769-8).

- [Muller 1862] Eugène Muller, Le magistrat de la ville de Strasbourg, les stettmeisters et ammeisters de 1674 à 1790, les préteurs royaux de 1685 à 1790 et notices généalogiques des familles de l'ancienne noblesse d'Alsace depuis la fin du XVIIe siècle, Strasbourg, chez Salomon, libraire-éditeur, , 270 p. (lire en ligne).

- [Nicollier 2012] Béatrice Nicollier, Le Saint-Empire romain germanique au temps des confessions : 1495-1648, Paris, Ellipses, , 256 p. (ISBN 978-2-729-87577-0).

- [Pottecher 2008] Marie Pottecher (dir.), 1400 : l'Alsace dans l'Europe gothique, Lyon, Lieux dits, , 207 p. (ISBN 2-9145-2849-3 et 978-2-9145-2849-8).

- [Pottecher Schwien et Meyer 2015] Marie Pottecher, Jean-Jacques Schwien, Jean-Philippe Meyer (dir.) et al., L'Alsace au cœur du Moyen Âge : de Strasbourg au Rhin supérieur XIe et XIIe siècles, Lyon, Lieux dits éditions, , 256 p. (ISBN 978-2-3621-9120-6).

- [Rapp 1993] (de) Francis Rapp, « Strassburg Hochstift und freie Reichsstadt », dans Anton Schindling et Walter Ziegler, Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, t. 5 : Der Südwesten, Münster, Aschendorff, (ISBN 3-4020-2974-X et 978-3-4020-2974-9), p. 73-96.

- [Reuss 1922] Rodolphe Reuss, Histoire de Strasbourg : depuis ses origines jusqu'à nos jours, Paris, Fischbacher, , X-432 p.

- [Richard et Tock 2011] Olivier Richard et Benoît-Michel Tock, « Des chartes ornées urbaines : les Schwörbriefe de Strasbourg (XIVe – XVe siècles) », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 169, , p. 109-128 (ISSN 0373-6237, lire en ligne).

- [Rott 1974] Jean Rott, « Magistrat et Réforme à Strasbourg : Les dirigeants municipaux de 1521 à 1525 », Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, vol. 54, no 1, , p. 103–114 (DOI 10.3406/rhpr.1974.4185, lire en ligne, consulté le ).

- [Rudrauf 2013] Jean-Michel Rudrauf, Châteaux forts et fortifications médiévales d'Alsace dictionnaire d'histoire et d'architecture, Strasbourg, La Nuée Bleue, (ISBN 978-2-7165-0828-5 et 2-7165-0828-3).

- [Schindling 1977] (de) Anton Schindling, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt : Gymnasium und Akademie in Strassburg 1538-1621, Wiesbaden, F. Steiner, , XIV-441 p. (ISBN 3-5150-2151-5 et 978-3-5150-2151-7).

- [Schützenberger 1843] Georges Frédéric Schützenberger, Esquisse historique de la constitution de Strasbourg, Strasbourg, Silbermann, , 30 p.

- [Schlosser 2011] Georges Schlosser, Le Münsterhof : chronique inédite d'une demeure insolite, Strasbourg, Éd. Coprur, , 247 p. (ISBN 978-2-8420-8208-6).

- [Schutzenberger 1843] Georges Frédéric Schutzenberger, Esquisse historique de la constitution de Strasbourg, Strasbourg, Silbermann, , 30 p.

- [Schwien 2008] Jean-Jacques Schwien, « Plan de Strasbourg autour de 1400 », sur atlas.historique.alsace.uha.fr, (consulté le ).

- [Siebecker 1873] Edouard Siebecker, L'Alsace : récits historiques d'un patriote, Paris, F. Polo, , 396 p. (lire en ligne).

- [Sonkajärvi 2008] Hanna Sonkajärvi, Qu'est-ce qu'un étranger ? : frontières et identifications à Strasbourg, 1681-1789 (texte remanié de la thèse de doctorat en histoire, préparée sous la direction de Laure Fontaine, et soutenue à l'Institut universitaire européen en 2006, sous le titre : L'étranger et le forain entre inclusion et exclusion, de la cité impériale à la ville de province : le cas de Strasbourg, 1681-1789), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, , 223 p. (ISBN 978-2-86820-371-7).

- [Vogler 2019] Bernard Vogler, « Capitulation de Strasbourg (1681) », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Wittmer 1953] Charles Wittmer, « Le Greffier de la ville de Strasbourg au XIIIe siècle », L'Echo des communes, , p. 172-173 (ISSN 1141-2917).