Histoire de Strasbourg

Strasbourg est une ville du Nord-Est de la France, située sur la rive gauche du Rhin. Fondée par les Romains en 12 av. J.-C., la ville passe sous le contrôle des Mérovingiens au VIIIe siècle avant d'être rattachée au Saint-Empire romain germanique. D'abord siège d'une principauté épiscopale, elle devient une ville impériale libre en 1262. Rayonnante durant tout le Moyen Âge, la cité-État est conquise par Louis XIV en 1681. Puis, entre 1870 et 1945, Strasbourg va changer quatre fois de nationalité. Elle est aujourd'hui une ville symbole de la réconciliation franco-allemande.

Préhistoire et Antiquité

Les premières traces d’occupation humaine sur Strasbourg et ses alentours remontent à –600 000[1] et de nombreux objets du Néolithique, de l’âge de bronze et de fer ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Mais c’est aux environs de 1300 av. J.-C. que date l’installation durable de peuples protoceltes. Vers la fin du IIIe siècle av. J.-C. le site est devenu une bourgade celte du nom d’Argentorate, dotée d’un sanctuaire et d’un marché. Grâce à d’importants travaux d’assèchement, les maisons sur pilotis cèdent leur place à des habitations bâties sur la terre ferme[2].

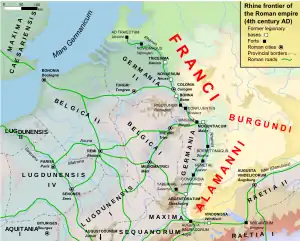

Les Romains arrivent en Alsace en 58 av. J.-C. et s’installent sur le site de Strasbourg. En 12 av. J.-C. Le général romain Nero Claudius Drusus, frère de Tibère, y fait construire un camp militaire sur l’emplacement d’une forteresse gauloise. Le nom de la ville est romanisé en Argentoratum[3]. C'était alors un camp militaire fortifié positionné sur le limes du Rhin faisant partie des castella Drusi, les forts de Drusus. Il abrite dans un premier temps une aile de cavalerie, l'Ala Petriana Treverorum. Au fil du temps, la ville va prendre de l’importance. Le camp est agrandi et les fortifications en bois cèdent leur place à un mur en pierre. La ville abrite la IIe légion puis, en 88 la VIIIe légion Auguste[4]. Promue au rang de colonie militaire, Argentorate est déjà un carrefour commercial important. Aux alentours de l’an 20 la population est estimée à près de 10 000 habitants, armée romaine incluse[5]. La ville reste néanmoins essentiellement militaire et donc totalement dépendante de cette activité. Au cours des IIe et IIIe siècles, avec l’agrandissement de l’Empire romain, Argentoratum va servir de base de repli pour les troupes romaines installées en Germanie. Mais en 260, les légions quittent la Germanie et Strasbourg redevient une ville frontière[6].

En 355, la ville est saccagée par les Alamans. Le César Julien reconquiert la ville en 357 après une victoire décisive sur les Alamans lors de la bataille de Strasbourg. Mais en 406 les Germains envahissent à nouveau la Gaule puis, en 451, la ville est complètement détruite par Attila[7].

Moyen Âge

Une ville épiscopale en développement

Elle est restaurée sous le nom de Strateburgum en 496 par les Francs qui favorisent le développement de la ville, après la conversion de Clovis au christianisme. En effet, Argentorate est l’une des rares villes de la région à être le siège d'un évêque, véritable gouverneur de l’époque[8]. En cette période de paix, la ville se développe à nouveau. Les évêques successifs étendent leur pouvoir dans toute l’Alsace. Dès le VIe siècle, sous l’impulsion de l’évêque Arbogast de Strasbourg, une première cathédrale et un couvent sont édifiés. Vers 720, la première abbaye est construite à la demande du duc d’Alsace Adalbert. La majorité des travaux d’urbanisme étaient alors effectués par les moines qui, par ailleurs, soignaient les malades et travaillaient la terre[9].

Sous l’ère mérovingienne, Strasbourg devient ville royale mais reste de taille très modeste. Au VIIIe siècle, la ville compte 1 500 habitants. Les activités sont essentiellement agricoles mais on exporte déjà du vin, du blé et du bois de chêne vers l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Scandinavie. En 842, la ville accueille Charles le Chauve et Louis le Germanique qui s’allient contre leur frère Lothaire pour le partage de l’Empire légué par leur grand-père Charlemagne et prononcent les Serments de Strasbourg, le plus ancien texte rédigé en langue romane (ancêtre du français, entre autres) et en langue tudesque (ancêtre de l’allemand)[10]. À l’issue de ce conflit en 843, le traité de Verdun attribue Strasbourg à Lothaire. Mais peu après sa mort, en 870, la ville revient à la Louis le Germanique. Strasbourg obtient alors le droit de justice et celui de battre monnaie. En 962, Otton le Grand fonde le Saint-Empire romain germanique et s’appuie sur l’Église en lui octroyant des pouvoirs temporels forts. Strasbourg va alors connaître une période d’expansion : une nouvelle enceinte fortifiée est construite vers 1100 et un premier hôpital voit le jour[11].

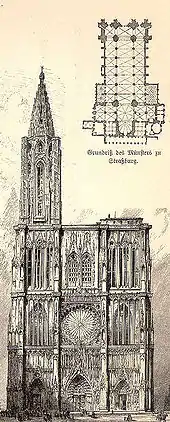

En 1160 on décide de remplacer la cathédrale Wernher (du nom de l’évêque qui demanda sa construction), qui est pourtant de dimensions imposantes, par un édifice grandiose[12]. En seulement deux siècles, la ville passe de 3 000 à 10 000 habitants et devient l’une des plus grandes villes du Saint-Empire. À partir de 1228, les quartiers maraîchers font à leur tour partie intégrante de la cité. De nombreux couvents sont édifiés et plusieurs églises reconstruites. Les franciscains arrivent en 1222 et s’installent sur l’actuelle place Kléber. Les dominicains s’implantent deux ans plus tard sur le site du Temple Neuf[13].

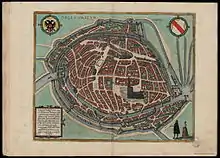

Le Finkwiller, le quai des bateliers, la rue des bouchers ou la rue d'or témoignent des nombreuses corporations présentes à l'époque et indispensables à la vie quotidienne des Strasbourgeois. Ces axes étaient entourés d’une enceinte fortifiée qui sera agrandie aux XIIe et XIIIe siècles. Le système défensif des ponts couverts est édifié. Les quatre tours actuelles faisaient partie des remparts (qui comptaient 80 tours) et étaient reliées par des ponts couverts d'une toiture en bois, disparue au XVIIIe siècle. Elles abritaient les corps de garde mais servaient aussi de prison. En 1201, Philippe de Souabe élève Strasbourg au rang de ville libre sous l’impulsion de riches seigneurs alsaciens. Peu après, en 1220, naît le conseil municipal. Il est alors chargé de fonctions jusque-là attribuées au clergé, notamment l’administration et la justice. La bourgeoisie acquiert une autonomie remarquable vis-à-vis du pouvoir épiscopal. Mais en 1260, Walter de Geroldseck est élu évêque de Strasbourg et exige qu’on lui restitue les pleins pouvoirs. Très vite, une guerre éclate entre les Strasbourgeois et l’armée épiscopale. En 1262, le prélat est vaincu à la bataille de Hausbergen, par les troupes strasbourgeoises, bien aidées par Rodolphe Ier du Saint-Empire[14].

Strasbourg tombe alors entre les mains des plus grandes familles nobles de Strasbourg : les Zorn et les Mullenheim. Les rivalités incessantes entre ces deux familles, ainsi que le mépris des nobles à l’égard des bourgeois finissent par agacer, et en 1332 une guerre civile éclate. Le pouvoir revient alors à la classe marchande. Au milieu du XIVe siècle, la peste envahit toute l’Europe et atteint Strasbourg. Comme dans de nombreuses villes, les juifs sont accusés d’avoir empoisonné les puits. Pierre Schwarber, l'ammestre de Strasbourg, tente de protéger les juifs de la ville ordonnant notamment qu’une enquête soit menée. Mais le 9 février 1349, lui et la plupart de ses alliés sont bannis de la ville. Le 14 février de cette même année, près de 2 000 juifs sont brûlés vifs à l’endroit de l’actuelle rue Brûlée lors du pogrom de Strasbourg[15] - [16].

Strasbourg, ville impériale libre

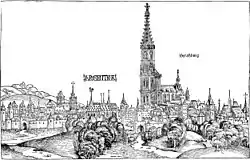

Affranchie du pouvoir épiscopal, Strasbourg est proclamée ville impériale libre par Charles IV, empereur de 1355 à 1378. En cette période de trouble politique, la cité va cependant accroître sa notoriété et de nombreux édifices vont voir le jour. L’ancienne douane, inaugurée en 1358, est un élément essentiel du développement de la ville. En effet, le Rhin est déjà un lieu de passage majeur pour le transport des marchandises. La puissante corporation des bateliers exerce un contrôle strict sur les marchandises en transit (notamment du vin) et prélève des taxes qui participeront dans une large mesure au développement de Strasbourg[17]. À la fin du XIVe siècle, un nouvel agrandissement de la ville est entrepris. Toute la cité se transforme en un véritable chantier d'églises, fondées par des moines ou des familles nobles. Parmi les plus anciennes, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Jeune, Saint-Thomas. À côté des églises, une vingtaine de couvents voient le jour. De cet ensemble demeure le cloître de l'église Sainte-Madeleine et celui de Saint-Pierre-le-Jeune. En 1441, un nouveau grenier à blé est édifié pour faire face à la demande croissante. D’une hauteur de cinq étages, et long de 131 mètres, il peut accueillir 4 000 réseaux de grains. Le quartier de la Krutenau est intégré dans l’enceinte fortifiée de la ville[18]. En 1404, la ville de Strasbourg s'étend sur 2 km2, mais son agglomération atteint une surface de 40 km2[19].

En 1414, deux évènements ont lieu lors de la visite du roi de Hongrie et de Germanie Sigismond : la foudre tombe sur la tour aux Pfennigs et provoque un incendie. L'empereur est toutefois plus effrayé par le rassemblement en son honneur de tous les hommes valides sur la place de la cathédrale, qu'il prend pour une émeute[20].

À cette époque, de nombreux tournois ont lieu à l’endroit de l’actuelle place Broglie. En 1390, la fête dure quatre jours et réunit quelque 3 000 visiteurs, 300 chevaliers et 2 200 chevaux. Entre 1415 et 1422 les habitants de la ville remportent contre l'évêque Guillaume II de Diest la guerre de Dachstein. En 1439, après quatre siècles de construction, la flèche de la cathédrale Notre-Dame est achevée. Elle est alors le monument le plus haut de la chrétienté et symbolise la puissance de la ville. Cinq ans plus tard, en 1444, Strasbourg compte 26 000 habitants — dont 10 000 réfugiés de la guerre de Cent Ans qui vivent extra-muros[19] — et peut soulever, à tout moment, une armée de 4 500 hommes[15]. Son enceinte fortifiée et son impressionnant dispositif d’artillerie en font une place fortifiée de tout premier plan. La ville est à son apogée[21].

S’ensuit au début du XVe siècle une période de conflits qui oppose les bourgeois strasbourgeois, qui gouvernent la ville, à la noblesse alsacienne. Ville bancaire par excellence, Strasbourg est en effet une ville riche qui suscite la convoitise. Puis, en 1469, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire se met en marche en direction de l’Alsace. Il ambitionne d’unifier ses possessions, écartelées entre la Bourgogne et les Pays-Bas, mais meurt à Nancy en 1477[22].

La vie intellectuelle est marquée au XVe siècle par la révolution de l'imprimerie. Né à Mayence et installé à Strasbourg depuis 1434, Johannes Gensfleisch, dit Johannes Gutenberg conçoit l’imprimerie à caractères mobiles. On note cependant que Gutenberg est retourné à Mayence entre 1444 et 1448 ce qui fait qu’on ignore exactement où a été finalisée cette invention majeure. Toujours est-il que Strasbourg devient très vite un des grands centres de l'imprimerie, puisque dès la fin du XVe siècle la ville compte une dizaine d’ateliers d’imprimerie, notamment la prestigieuse officine des Grüninger. De fait, Strasbourg va attirer nombre d’intellectuels et d’artistes. Sculpteurs, architectes, orfèvres, peintres, horlogers, la ville excelle dans de nombreux domaines[23]. Strasbourg était une ville très influente d'où son statut très spécial et unique de « ville libre » elle produisait sa propre monnaie avec un commerce développé et grâce à sa situation géographique pouvait exporter et importer des produits.

Époque moderne

Berceau de l'humanisme et bastion de la Réforme

Le développement de l'imprimerie favorise le courant humaniste qui fait jour à Strasbourg. Jakob Wimpheling, Geiler von Kaysersberg ou Sébastien Brant sont des grands noms de l'humanisme strasbourgeois. Cependant, aucun d’entre eux n'adhère à la Réforme, mais par leur esprit critique et leur dénonciation des abus de l'Église, ils ont préparé l'avènement de la Réforme protestante. Car l’humanisme et la Réforme sont les faits marquants de l'époque et Strasbourg est une des premières villes qui appelle au changement. Dès 1519, les thèses de Martin Luther sont affichées aux portes de la cathédrale et les dirigeants de la ville, notamment Jacques Sturm, sont favorables à ce changement. La ville adopte la Réforme en 1525 et devient protestante en 1532 avec l’adhésion à la confession d'Augsbourg. Elle se donne un statut ou une constitution municipale qui servira de modèle à Jean Calvin lorsqu'il instaurera en 1540 une République à Genève.

Strasbourg accueille les dissidents religieux, et propage leurs idées grâce à l’imprimerie. La ville est alors l’un des principaux bastions de la Réforme protestante, ce qui va largement contribuer à son rayonnement. En 1605, Johann Carolus commence à publier le premier journal imprimé du monde, Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (en français, « Communication de toutes histoires importantes et mémorables »)[24].

Le début du XVIe siècle est aussi une période de trouble. Pendant que la bourgeoisie adhère à la Réforme et se libèrent du pouvoir seigneurial et ecclésiastique, les paysans organisent une révolte qui est désignée comme : la révolte des rustauds. Ils sont 50 000 en 1525, issus d’Alsace et des régions alentour, excédés par les abus des nobles et du clergé. Ils parcourent la campagne mettant à feu et à sang châteaux et abbayes qui se trouvent sur leur passage. Strasbourg, effrayée par l’ampleur de la rébellion, se met en état d’alerte et prend contact avec l’armée rebelle. Devant l’échec des pourparlers, le duc Antoine de Lorraine se met en marche en direction de l’Alsace. La campagne est courte, mais sanglante ; le 16 mai 1525, la ville de Saverne est saccagée et 6 000 paysans sont brûlés. La ville de Strasbourg, n’intervint pas directement dans ce conflit mais finança néanmoins cette campagne[25].

L'introduction de la Réforme ralentit la production artistique, partiellement privée de son mécène habituel, l'Église catholique, et plusieurs édifices mettent la clé sous la porte. La ville va alors devenir une terre d’accueil pour les huguenots, ces protestants chassés de France pour leur croyance. Parmi eux, on retiendra notamment Jean Calvin qui s’installera plus tard à Genève. Le roi de France fait pression sur Strasbourg et la ville va rapidement étudier la langue française à des fins diplomatiques. Parallèlement, l’enseignement public va se développer rapidement tout au long du XVIe siècle et, à l’aube du XVIIe siècle, la ville compte sept écoles pour garçons et deux pour filles. Malgré cela, seulement un enfant sur dix est scolarisé[26]. Par ailleurs, en devenant ville protestante, Strasbourg ne sera pas autorisée à créer sa propre université. La ville propose déjà de nombreux enseignements, notamment en médecine et en théologie depuis 1538 grâce au gymnase de Jean Sturm, mais ceux-ci ne donnent pas lieu à un grade universitaire reconnu[27].

Une période de conflits

thaler de Jean de Manderscheid 1575.

Dans les années 1530, l’empereur Charles Quint, catholique, entre en guerre contre les princes protestants et leurs alliés et les vainc en 1547 à la bataille de Muehlberg. Parallèlement, le protestantisme gagne du terrain à Strasbourg jusqu'à la fin du XVIe siècle. La ville va alors conclure plusieurs alliances, notamment avec Zurich. En 1592, après d’interminables délibérations, la cathédrale est partagée en deux avec l’élection de deux évêques : un catholique et un protestant. Commence alors la longue guerre des évêques qui va plonger la ville dans d’importantes difficultés financières. Ce conflit qui durera jusqu’en 1604 se soldera par la victoire des catholiques et Charles de Lorraine deviendra le seul et unique évêque de la ville. Dans toute l’Europe, la tension monte entre les protestants et les catholiques et en 1618, la guerre de Trente Ans éclate. L’Alsace est ravagée une première fois en 1621 par l’armée du comte Ernst von Mansfeld, puis par les Suédois à partir de 1633. Strasbourg, est alors une ville très puissante. À l’abri dans ses fortifications modernisées par Daniel Specklin, elle n’intervient pas dans le conflit. En effet, dès 1621 la ville conclut un accord avec l’empereur Ferdinand II s’engageant à ne pas prendre part au conflit, en échange de quoi Strasbourg pourrait fonder son université[28].

À l’issue de la guerre en 1648, par les traités de Westphalie, une partie de l’Alsace (les possessions des Habsbourg) est rattachée à la France, mais Strasbourg demeure ville libre impériale. Épargnée par la guerre, la ville est néanmoins isolée, financièrement affaiblie, et n’a rien à attendre de l’empire germanique vaincu. Le 28 septembre 1681, la ville est assiégée par une armée de 30 000 hommes sous le commandement de Louis XIV et deux jours plus tard[29], après de rapides négociations, Strasbourg accepte la reddition. Le roi fait alors abattre symboliquement un pan de la fortification de la ville. L’Alsace tout entière est rattachée au royaume de France et la cathédrale est rendue aux catholiques[30].

Strasbourg, une ville du royaume de France

Un accord est passé entre Louis XIV et Strasbourg visant à préserver les libertés essentielles de la cité, sur les plans politique, administratif et religieux. Par contre, elle est privée de son artillerie et de ses milices et doit accepter l'installation d'une troupe de garnison. De surcroît, un préteur royal doit veiller à ce qu’aucune décision ne soit préjudiciable aux intérêts du roi. En 1716, Strasbourg est convertie au système monétaire français. En 1725, François-Joseph de Klinglin succède à son père. Ce mégalomane se fera construire aux frais de la ville l’actuel hôtel de la préfecture (ou hôtel Klinglin) et détournera des sommes considérables à son profit. Il est emprisonné en 1752 et meurt un an plus tard[31].

Si la ville a changé de nationalité, elle reste une ville frontière et un point de passage important pour rejoindre l’empire germanique. De fait, Louis XV séjournera à Strasbourg durant la guerre de Succession d’Autriche. La société aristocratique se développe et de nombreux hôtels particuliers voient le jour. Si l’allemand reste la langue courante, Strasbourg accueille de nombreux immigrants : entre 1681 et 1697, la ville passe de 22 000 à 26 500 habitants. Par ailleurs, Strasbourg abrite environ 6 000 soldats français, basés pour la plupart à la citadelle de Vauban dont les travaux ont débuté dès 1682[32].

Sur le plan religieux, la ville prend un tournant important. En 1704, un prince de la famille Rohan devient évêque de la ville. La famille conservera le pouvoir épiscopal jusqu’en 1790 et fera construire le fameux palais des Rohan (ou palais Rohan), situé tout près de la cathédrale, sur les rives de l’Ill. Durant toute cette période, le catholicisme va se développer et six paroisses catholiques vont voir le jour. La ville reste cependant majoritairement protestante et lorsque Maurice de Saxe meurt, en 1750, Louis XV n’a d’autre choix que de le faire enterrer à Strasbourg, dans un mausolée situé à l’église Saint-Thomas[33].

Assoupie depuis l’annexion de Strasbourg à la France, l’université de Strasbourg retrouve peu à peu son éclat d’antan et entre 1721 et 1755 la ville va accueillir plus de 4 000 étudiants. L’université est déjà tournée vers l’international : les étudiants étrangers viennent généralement d’Allemagne, de Scandinavie ou des Pays-Bas mais aussi de Grande-Bretagne et de Russie. Certains d’entre eux sont devenus célèbres, comme Goethe qui y fit des études de droit. Le rayonnement universitaire de Strasbourg est important et certains enseignements comme le droit et la médecine sont très réputés[34]. Si Strasbourg possède une école de chirurgie depuis le XVe siècle, elle est longtemps restée dans l'ombre de la prestigieuse université de Bâle. Mais au XVIIIe siècle, grâce à un enseignement pratique, la ville va rapidement devenir un grand centre universitaire. Les étudiants assistent aux dissections, aux accouchements et aux soins, ce qui est exceptionnel à l'époque[35].

Durant tout le XVIIIe siècle, Strasbourg est une ville prospère et rayonnante. Cependant, l’ambitieux plan d’urbanisation dessiné par Jacques-François Blondel à la demande de Louis XV en 1765 sera partiellement abandonné, faute de moyens. Seule l’Aubette est construite, sur l’actuelle place Kléber.

Un chant pour l'armée du Rhin

.jpg.webp)

Lorsque le 14 juillet 1789 la Bastille tombe aux mains des révolutionnaires, la population strasbourgeoise se soulève. Le 21 juillet, l’hôtel de ville est saccagé. Strasbourg perd certaines possessions, comme les villes de Wasselonne et de Barr. En 1790, les biens du clergé sont confisqués ; l'université, qui est luthérienne, perd ainsi la majeure partie de ses revenus[36].

Le calme revient très vite, jusqu’en 1792, date à laquelle la France entre en guerre contre la Prusse et l’Autriche. Le 26 avril, le jeune Rouget de l’Isle compose à la demande du maire de Strasbourg, Un chant pour l’armée du Rhin sans se douter qu’il deviendra un symbole de la Révolution française en devenant La Marseillaise. Sur le pont du Rhin, un panneau est planté sur lequel on peut lire : « Ici commence le pays de la liberté ». Pourtant, à Strasbourg comme dans toute la France, la guillotine est mise à contribution. Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, est guillotiné en décembre 1793. Les femmes sont contraintes de s'habiller à la française et les cultes chrétiens sont interdits[37].

En 1797, l’armée française prend plusieurs villes allemandes, notamment Kehl et Offenbourg. Strasbourg est hors de danger, mais la révolution a profondément désorganisé la ville. Deux ans plus tard, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et plusieurs institutions voient le jour : la préfecture, la bourse de commerce en 1801, la chambre de commerce en 1802. Un nouveau pont sur le Rhin est construit et les routes sont rénovées. Autant d’évolutions qui vont rapidement favoriser les activités commerciales de la ville. Sur la cinquantaine de noms qui composent la "liste des négociants et commerçants les plus distingués de Strasbourg" de 1810, cinq d'entre eux seulement appartiennent à de vieilles familles strasbourgeoises, toutes luthériennes: Franck, de Turckheim, Oesinger, Mannberger et Saum[38].

Époque contemporaine

La révolution industrielle

À la fin du XVIIIe siècle, la ville n’a pas changé de visage et reste engoncée dans ses murailles. En 1805, alors que l’Impératrice Joséphine réside à Strasbourg, commence la création d’une orangerie, aujourd’hui le parc de l’Orangerie. En 1808, l'université de Strasbourg rouvre ses portes. Plus tard, trois fondations majeures abandonnées pendant la Révolution française sont rétablies : la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame, les Hospices civils et la fondation Saint-Thomas. La ville semble retrouver une certaine stabilité lorsqu'en 1814, la campagne de France débute. Strasbourg est bloquée pendant trois mois et une épidémie de typhus se propage. En 1818, une crise agricole touche la ville, et la tension monte entre catholiques et protestants[39].

Malgré un contexte difficile, d’importants travaux sont entrepris au cours du XIXe siècle. Les quais sont progressivement réaménagés à partir de 1840 et plusieurs édifices voient le jour. Un plan de restauration de la cathédrale Notre-Dame est entrepris car de nombreuses sculptures ont été détruites durant la Révolution française, et l'édifice est en mauvais état. L'essentiel des travaux sont effectués sous la direction de l'architecte Gustave Klotz, qui exercera de 1837 à sa mort en 1880. Il est le premier à considérer la cathédrale comme un monument historique et à effectuer les travaux sous cet angle[40]. Nous sommes alors aux portes de la révolution industrielle et Strasbourg prend dès le début du siècle le surnom d'entrepôt de la France. La manufacture de tabac édifiée en 1811 est au cœur de cette activité commerciale florissante qui voit transiter du vin, des eaux de vie, du coton, des épices, du sucre et bien sûr, du tabac[41]. De nouveaux canaux sont construits, reliant la Marne et le Rhône au Rhin. La ligne de chemin de fer reliant Paris à Strasbourg est inaugurée en 1847, et le télégraphe électrique cinq ans plus tard. La ville reste donc essentiellement tournée vers le commerce et la finance, contrairement à Mulhouse dont l’industrie connaît un véritable essor[42]. L'industrie qui se développe est principalement tournée vers les activités brassicoles.

À partir de 1853, le français devient la seule et unique langue d’enseignement, mais l’allemand et l’alsacien restent les langues les plus utilisées au quotidien[43].

En 1836 Louis-Napoléon Bonaparte tente un soulèvement militaire dans la ville mais celui-ci se solde par un échec.

Strasbourg, capitale du Reichsland d'Alsace-Lorraine

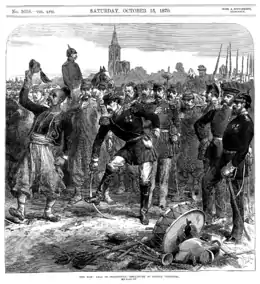

La ville est prospère, mais en juillet 1870, une nouvelle guerre éclate. Dès le mois d’août, les Prussiens, sous le commandement du général August von Werder, envahissent l’Alsace et assiègent Strasbourg. La ville est mal préparée et son enceinte fortifiée du XVIIe siècle n’est pas adaptée aux tirs de l’artillerie moderne. Les collines alentour, qui constituent d'importants points stratégiques, sont rapidement cédées à l'envahisseur[44].

Du 15 août au 27 septembre 1870, la ville est soumise à des bombardements intenses, et de nombreux édifices vont être détruits, notamment la bibliothèque (qui contenait quelque 400 000 manuscrits anciens) et l'Aubette. Le 28 septembre, l’artillerie prussienne crée une brèche dans les fortifications de la ville. Le jour même, Strasbourg capitule. Le bilan est de 200 morts, 3 000 blessés, 500 maisons détruites et plusieurs milliers de personnes sans domicile. L’Alsace-Lorraine est à nouveau rattachée à l’Allemagne, par le traité de Francfort, et devient capitale du Reichsland d’Alsace-Lorraine[45]. Les Strasbourgeois sortent traumatisés de cette guerre, et le rattachement de la ville à l’Allemagne est très mal vécu[46].

Mais Strasbourg retrouve rapidement la prospérité, grâce notamment à la volonté du gouvernement qui souhaite faire de la ville une vitrine du savoir-faire allemand. Un vaste plan d’urbanisation est mis en place. Celui-ci s’organise selon deux axes, l’avenue de la paix et l’avenue des Vosges, prolongée par l’avenue de la Forêt-Noire. La place impériale (aujourd’hui place de la République) constitue alors le nouveau centre névralgique de la ville, regroupant l’hôtel des postes, le palais impérial, la bibliothèque universitaire et, un peu plus loin, le palais universitaire. Une nouvelle gare est édifiée, ainsi que plusieurs églises, notamment l’église Saint-Paul. Cette extension de Strasbourg, maintenant appelée Neustadt ou quartier allemand, sous l'impulsion allemande permet à la ville de tripler sa surface et de se moderniser jusqu’à la Première Guerre mondiale. L’hygiène fait l’objet d’un soin particulier : l’eau courante apparaît en 1878, les services de nettoyage des voiries en 1909[47].

À partir de 1870, l’industrie va ainsi connaître un développement rapide, principalement dans les secteurs alimentaire (brasseries, conserverie) et mécanique. Ces nouvelles activités sont bien relayées par un réseau de tramway étendu (électrifié en 1894) et le nouveau port autonome, construit hors de la ville, sur la rive gauche du Rhin. Parallèlement, les activités bancaires s’intensifient, notamment depuis la création de la banque mutualiste du Crédit mutuel[48]. Entre 1871 et 1914, la ville va gagner près de 100 000 habitants grâce à l'implantation de familles allemandes, et la vie culturelle se développe. La Première Guerre mondiale va cependant mettre un terme à cette prospérité. Contrairement au conflit de 1870, Strasbourg est bien préparée à la guerre. Dès 1871, le gouvernement allemand avait profondément revu le système défensif de la ville, construisant notamment 19 forts type fort von Biehler autour de l’agglomération[49].

Le sport se développe cependant dans la ville et en 1890, l'AS Strasbourg est créé. En 1906, c'est au tour du FC Neudorf, futur RC Strasbourg.

Une période trouble

Dès le début de la Première Guerre mondiale, les manifestations francophones sont interdites. Rudolf Schwander, maire de la ville, va cependant œuvrer de sorte que la population ne soit pas touchée par la faim et à l’issue de la guerre, Strasbourg sort relativement indemne. Par le traité de Versailles, l'Alsace-Moselle est rendue à la France. Le changement de nationalité se fait sinon dans la violence, du moins dans la brutalité : les Allemands sont expulsés de la ville et certains monuments impériaux sont détruits, notamment la statue de Guillaume Ier. Le bilan démographique est plus lourd. Aux Allemands chassés de la ville ou partis de leur plein gré s’ajoutent 3 000 Strasbourgeois morts au combat sous l’uniforme allemand. Durant les années 1930, la croissance démographique va reprendre avec l’arrivée de juifs d’Europe centrale qui fuient la montée rapide de l’antisémitisme[50].

Le rattachement de Strasbourg à la France pose plusieurs problèmes. En particulier, les Strasbourgeois très majoritairement dialectophones (90 % sont des locuteurs quotidiens de l'alsacien), refusent souvent le centralisme et souhaitent le maintien d’un statut local. Cette période trouble favorise la montée des nouveaux mouvements politiques comme les communistes ou les autonomistes)[51]. La ville retrouve cependant une certaine prospérité et le trafic fluvial augmente considérablement malgré une conjoncture économique peu favorable, dû à la crise des années 1930. Le port autonome ainsi que le réseau de chemin de fer vont favoriser le développement de l’industrie et en 1932, une nouvelle bourse de commerce est édifiée[52]. De nombreux logements sociaux sont construits à partir de la fin des années 1920 pour faire face au nombre croissant d’ouvriers, notamment les cités Jules Siegfried, Louis Loucher et Alexandre Ribot. Le gouvernement français œuvre pour développer le rayonnement universitaire de Strasbourg. Deux historiens, Marc Bloch et Lucien Febvre fondent leur revue Annales : économies, sociétés, civilisations. Les étudiants étrangers sont nombreux et viennent essentiellement d’Europe centrale et balkanique[53].

La Seconde Guerre mondiale

Mais une nouvelle guerre se dessine. Dès le 2 septembre 1939, le gouvernement français fait évacuer la ville, soit 120 000 personnes, ainsi qu'une grande partie de l'Alsace se trouvant en avant de la ligne Maginot. La division strasbourgeoise, la 43e division d'infanterie, quitte elle aussi ses quartiers quelques jours auparavant. Le 158e régiment d'infanterie et le 1er bataillon de chasseurs à pied rejoignent les autres unités de la division dans la zone de regroupement au sud de Haguenau. Dans les derniers jours du mois d'août, le général de division Gransard quitte son commandement. Il est remplacé par le général Henri Vernillat qui restera à ce poste jusqu'à l'armistice, signé le 22 juin 1940[54]. Formant avec le pays de Bade le Gau Baden-Elsaß dont la capitale est Strasbourg, l'Alsace est rattachée de facto à l’Allemagne et subit une politique de germanisation très dure, sous l’impulsion du Gauleiter Robert Wagner. Lorsqu’en juillet les premiers réfugiés reviennent à Strasbourg, seuls les habitants d’origine allemande sont acceptés. Les juifs sont refoulés et la synagogue est incendiée. Les noms des rues sont traduits en allemand, la langue française interdite et les vies associative et religieuse disparaissent. De nombreuses communes sont rattachées à Strasbourg, notamment Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden et Kehl[55]. À partir de 1942, l’embrigadement est obligatoire et les jeunes d’Alsace et de Moselle sont enrôlés de force dans l’armée allemande. Les malgré-nous sont envoyés sur le front russe et très peu d’entre eux reviendront[56]. Robert Ernst, ancien autonomiste alsacien exilé en Allemagne après 1918 où il devient SS, est nommé maire de Strasbourg (Oberstadtkommissar en 1941, et Oberbürgermeister en 1944).

Dès 1943, la ville est bombardée par les forces alliées. En 1944, plusieurs édifices sont touchés, notamment le palais Rohan, l’ancienne douane, l'église Saint-Étienne et la cathédrale. Les quartiers de Neudorf et de la Meinau sont également assez endommagés. Strasbourg est cependant libérée assez facilement grâce à une offensive rapide menée par le général Leclerc. Le 23 novembre, le drapeau français est hissé au sommet de la cathédrale, permettant ainsi de réaliser le Serment de Koufra : Strasbourg est libérée. S’ensuit rapidement une campagne de dénazification de la ville au cours de laquelle 4 000 personnes sont condamnées. En 1947, lors d’un discours à Strasbourg, le général de Gaulle annonce la création du Rassemblement du peuple français. Jusqu’en 1962, la droite gaulliste va dominer la scène politique, dont l’une des figures les plus emblématiques est Pierre Pflimlin, représentant de la démocratie chrétienne[57].

Strasbourg, ville symbole

En 1949, Strasbourg se voit attribuer les premières institutions européennes, notamment le Conseil de l’Europe. À ce titre, le ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, a déclaré :

« Nous cherchions un centre qui puisse convenir aux nations européennes et devenir un symbole de l'unité de l'Europe. Le choix de Strasbourg m'a paru évident. Cette grande cité avait été témoin de la stupidité du genre humain qui essayait de régler les affaires par la guerre, la cruauté et la destruction. »

Un an plus tard, Strasbourg accueille la Cour européenne des droits de l'homme. Puis, en 1952, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). En 1969, l'Institut des droits de l'homme. En 1972, le Centre européen de la jeunesse. En 1979, le Parlement européen est élu pour la première fois au suffrage universel et son maintien à Strasbourg confirmé.

En 1966, la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) est créée. Elle regroupe 27 communes et est l’une des quatre premières communautés urbaines de France avec Lyon, Lille et Bordeaux. Son objectif est d’optimiser la gestion des différentes communes. Cette même année, le pont de l’Europe est construit et relie Strasbourg à Kehl. Durant les années 1970, le port autonome va se développer et le charbon va progressivement laisser place à des marchandises à plus forte valeur ajoutée (pétrole, produits chimiques)[58].

En 1970, l’université de Strasbourg est scindée en trois : Louis-Pasteur pour les sciences, Robert-Schuman pour le droit, et Marc-Bloch pour les lettres. Après la Seconde Guerre mondiale, de grands projets urbains sont mis à pied d’œuvre. Les édifices historiques sont restaurés et le quartier de l’Esplanade est construit. Les logements sociaux se multiplient, notamment dans les quartiers de Neuhof et de Hautepierre[59].

Disparu depuis 1960, le tramway strasbourgeois réapparaît en 1994[60] et connaît un vif succès. L'arrivée du TGV Est en 2007 place Strasbourg à 2 h 20 de Paris et renforce la position centrale de la ville au sein de l'Europe. Cette durée passera à 1 h 50 en 2016 après l'ouverture du dernier tronçon.

Actuellement, Strasbourg mise beaucoup sur la coopération transfrontalière. La convention relative à la création de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a été paraphée en 2005. Son objectif est double : développer les échanges entre Strasbourg et l'Allemagne d'une part, et franchir une nouvelle étape dans la construction de l'Europe, en posant les jalons de ce qui pourrait être une métropole binationale de près d'un million d'habitants[61]. L'accord de 2005 vise en effet à développer des projets communs dans les principaux domaines (transports, urbanisme, éducation, santé, emploi, environnement). L'Eurodistrict regroupe notamment les villes de Strasbourg, Kehl, Offenbourg, Lahr et Achern[62].

En 2011, la commune lance le projet Vélhop, système de location de vélos en libre service, s'inspirant d’autres initiatives, comme celle de la ville de Paris, le Vélib'.

Références

- Guy Trendel, Racontez-moi Strasbourg, Édition La Nuée bleue, p. 10.

- Michel Bertrand, Histoire secrète de Strasbourg, Édition Albin Michel, p. 11 et p. 12.

- Michel Bertrand, op. cit., p.13

- Maurice Moszberger & Théodore Rieger & Léon Daul, Dictionnaire historique des rues de Strasbourg, Le Verger Éditeur, p. 9.

- Guy Trendel, op. cit., p. 10 et p. 17.

- Benoît Jordan, Histoire de Strasbourg, Édition Gisserot, p. 12 et p. 13.

- Michel Bertrand, op. cit., p. 18.

- Michel Bertrand, op. cit., p. 14 et p. 19.

- Guy Trendel, op. cit., p. 19, p. 21 et p. 33.

- Michel Bertrand, op. cit., p. 20 et p. 21.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 18.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 21.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 19 et p. 20.

- Michel Bertrand, op. cit., p. 22 et p. 23.

- Guy Trendel, op. cit., p. 22 et p. 24.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 32.

- Guy Trendel, op. cit., p. 93 et p. 94.

- Guy Trendel, op. cit., p. 105 et p. 106.

- Maurice Moszberger & Théodore Rieger & Léon Daul, op. cit., p. 22.

- Jean-Pierre Leguay, Les catastrophes au Moyen Age, Paris, J.-P. Gisserot, coll. « Les classiques Gisserot de l'histoire », , 224 p. (ISBN 978-2-877-47792-5 et 2-877-47792-4, OCLC 420152637)., p. 28.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 30.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 28 et p. 30.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 41 et p. 47.

- http://www.wan-press.org/article6468.html Les 400 ans du journal imprimé.

- Michel Bertrand, op. cit., p. 190.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 55 et p. 56.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 59 et p. 60.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 57, p. 58 et p. 61.

- reddition le 30 septembre et cérémonie d’entrée le 23 octobre 1681 – « La prise de Strasbourg », BSÉdition (consulté le ).

- Michel Bertrand, op. cit., p. 200, p. 201 et p. 202.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 65 et p. 66.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 67 et p. 68.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 69 et p. 70.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 71.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 73.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 73 et p. 80.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 80 et p. 81.

- Michel Hau, Nicolas Stosskopf, Les dynasties alsaciennes. Perrier, Paris 2005, p.40, 41

- Benoît Jordan, op. cit., p. 88.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 88 et p. 89.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 83 et p. 84.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 85, p. 89 et p. 90.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 91.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 93 et p. 99.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 93 et p. 94.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 97.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 105.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 106.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 99.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 111 et p. 112.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 114.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 115 et p. 116.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 117 et p. 118.

- Thibault Richard, Des forêts d'Alsace aux chemins de Normandie, La 43e division dans la guerre - 3 septembre 1939 - 26 juin 1940, Éd. Corlet, Condé-sur-Noireau, août 2001, 234 pages et cahier photos (ISBN 2-84706-004-9).

- Maurice Moszberger & Théodore Rieger & Léon Daul, op. cit., p. 25.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 119 et p. 120.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 121 et p. 122.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 123 et p. 124.

- Benoît Jordan, op. cit., p. 125.

- Strasbourg, Compagnie des Transports Strasbourgeois, août 2003, 93 p. (ISBN 2-9520527-0-0), 1989-2003 : le choix du tramway

- Site de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

- Site de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, cartographie.

Histoire

- Collectif d’historiens sous la direction de Georges Livet et Francis Rapp, Histoire de Strasbourg des origines à nos jours, quatre volumes (env. 2 000 pages), 1982 (ISBN 2-7165-0041-X).

- Centre national d'archéologie urbaine, Strasbourg, Association pour les fouilles archéologiques nationales, Paris, 1992, 285 p. (ISBN 2-906796-09-3).

- Collectif, Strasbourg : fouilles archéologiques de la ligne B du tram, Musées de la ville de Strasbourg, Strasbourg, 2000, 74 p. (ISBN 2-901833-46-2).

- Michel Bertrand, Histoire secrète de Strasbourg, Albin Michel, 1984, 326 p. (ISBN 2-22602-0462).

- Rachel Chrastil, The Siege of Strasbourg, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2014.

- Bastien Gissinger, Recherches sur le site fortifié de Strasbourg durant l'Antiquité tardive : le castrum d'Argentoratum, J. et E. Hedges, Oxford, 2002, 204 p. (ISBN 1-84171-303-1).

- Jacques Granier, Et Leclerc prit Strasbourg : 23 novembre 1944, collection la bibliothèque Alsacienne, édition La Nuée Bleue, 1994.

- Jacques Granier, Georges Foessel et Alphonse Irjud, La libération de Strasbourg, édition La Nuée Bleue, 1994.

- Paul Greissler, La Classe politique dirigeante à Strasbourg (1650-1750), le Quai, Strasbourg, 1987, 302 p. (ISBN 2-903548-03-X).

- Stéphane Jonas, Annelise Gérard, Marie-Noële Denis, François Weidmann, Strasbourg, capitale du Reichsland Alsace-Lorraine et sa nouvelle université. 1871-1918, Strasbourg, Oberlin, 1995.

- Benoît Jordan, Histoire de Strasbourg, Gisserot-Histoire, 2006, 128 p. (ISBN 2-8774-7870-X).

- Christian Lamboley, 40-45, Strasbourg bombardé, Contades, Strasbourg, 1988, 158 p.

- Jean-Marie Mantz (dir.), Histoire de la médecine à Strasbourg, la Nuée bleue, Strasbourg, 1998, 799 p. (ISBN 2-7165-0219-6).

- Jean Rahn, Martin Grunenwald, 50 ans d'histoire au Centre régional d'éducation populaire et de sport d'Alsace, Le Verger, Illkirch-Graffenstaden, 1996, 235 p. (ISBN 2-908367-63-7).

- Revue des sciences sociales, no 40, 2008, « Strasbourg, carrefour des sociologies ».

- Jean-Louis Schlienger, André Braun, Le Mangeur alsacien : histoire de l'alimentation en Alsace de la Renaissance à l'annexion, la Nuée bleue, coll. « la Bibliothèque alsacienne », Strasbourg, 1990, 254 p. (ISBN 2-7165-0277-3).

- Bernadette Schnitzler, -12 : aux origines de Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, Strasbourg, 1988, 184 p.

- Eugène Seinguerlet, Histoire de Strasbourg, Dinali, Strasbourg, 1988, 78 p.

- Régis J. Spiegel, Strasbourg romantique. Au siècle des peintres et des écrivains voyageurs, La Nuée Bleue, Strasbourg, 2010, 215 p.

- Strasbourg 1870, le récit du siège d’après le journal inédit d’Ernest Frantz, 15 juillet-28 septembre, introduction et commentaires d’Aline Bouche, David Bourgeois et Marie-Claire Vitoux, Nancy, éditions Place Stanislas, 2011, 240 p.

- Guy Trendel, Racontez-moi Strasbourg, La Nuée bleue, 2006, 411 p. (ISBN 2-7165-0606-X).

Économie

- Guy Trendel, Au pays de la Couronne d'Or : balades dans le vignoble de Strasbourg, Strasbourg, Corpur, , 240 p. (ISBN 2-84208-028-9).

Patrimoine architectural

- Suzanne Braun, Églises de Strasbourg, Oberlin, Strasbourg, 2002, 217 p. (ISBN 2-85369-237-X).

- Lucie Maechel, Strasbourg, insolite et secret : deux mille ans de métamorphoses, J.-P. Gisserot, Paris, 1999, 126 p. (ISBN 2-87747-428-3).

- Étienne Martin (dir.), Le Palais Rohan, Musée des arts décoratifs, Musées de Strasbourg, Strasbourg, 1998, 68 p. (ISBN 2-901833-41-1).

- Roland Recht, Georges Foessel et Jean-Pierre Klein : Connaître Strasbourg, 1988 (ISBN 2-7032-0185-0).

- Charles-Laurent Salch, Atlas des villes et villages fortifiés en France, Début du Ve siècle à la fin du XVe siècle, Strasbourg, Éditions Publitotal, , 495 p.Strasbourg pp. 220 à 234, et 389, B.38.688.87

- Charles-Laurent Salch, Imagiers des châteaux et remparts d’Alsace, 1370-1970, vol. 2, Strasbourg, Châteaux-forts d'Europe-Castrum Europe, , 581 p. (ISSN 1253-6008)N°63/64/65/66 2013. Tome 3 : P à Z. Strasbourg pp. 494 à 496.

- Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck, Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 663 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Strasbourg, pp. 439 à 589.

- Michel Hérold, Françoise Gatouillat, Les vitraux de Lorraine et d'Alsace, Paris, CNRS Éditions, , 329 p. (ISBN 2-271-05154-1)Corpus vitrearum, Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, Recensement des vitraux anciens de la France, Volume V, pp. 198 à 248 Les vitraux de Strasbourg : Cathédrale Notre-Dame; Église protestante Saint-Pierre-le-jeune, ancienne collégiale ; Maison paroissiale de l'église Saint-Pierre-le-Jeune ; Église Saint-Thomas ; Séminaire protestant ; Hôpital civil ; Chambre des métiers d'Alsace ; Musée de l'Œuvre-Notre-Dame ; Musée historique.

- Texte Paul Louis Rinuy avec la collaboration de Joseph Abram, Antoine Le Bas, Clair Vignes-Dumas ; Photographies Pascal Lemaître, Patrimoine sacré XXe et XXIe siècles. Les lieux de culte en France depuis 1905, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, , 232 p. (ISBN 978-2-7577-0344-1)Collection Patrimoines en perspective, sous la responsabilité de Pascal Liévaux (MCC, DGP) : * Synagogues : 1940-1980 Reconstruction, expérimentations : Synagogue de la Paix, Strasbourg, pp. 126 à 129 ; * Mosquées : Modernité, antimodernité : Grande mosquée, Strasbourg, pp. 202-203.

Urbanisme

- Agence d'urbanisme pour l'agglomération strasbourgeoise, Le Projet urbain dans l'histoire de Strasbourg : colloque des 30 et 31 octobre 1981, Agence d'urbanisme pour l'agglomération strasbourgeoise, Strasbourg, 1981, 31 p.

- Dominique Badariotti, Richard Kleinschmager, Léon Strauss, Géopolitique de Strasbourg : permanences, mutations et singularités de 1871 à nos jours, la Nuée bleue, coll. « la Bibliothèque alsacienne », Strasbourg, 1995, 260 p. (ISBN 2-7165-0362-1).

- Jean-Jacques Blaesius, Pascale Gérard, Le tram de Strasbourg : un chantier et des hommes, la Nuée bleue, Strasbourg, 1994, 143 p. (ISBN 2-7165-0353-2).

- Collectif, Strasbourg : panorama monumental et architectural des origines à 1914, Contades, coll. « Le Temps des cités », Strasbourg, 1984, 499 p.

- Collectif, Strasbourg, urbanisme et architecture : des origines à nos jours, Oberlin, Strasbourg, & G. Klopp, Thionville, 1996, 297 p. (ISBN 2-85369-164-0).

- Collectif, Strasbourg : chroniques d'urbanisme, L'Aube, La Tour d'Aigues, 1994, 261 p. (ISBN 2-87678-148-4).

- Collectif, Atlas de la région de Strasbourg : réalités d'aujourd'hui, idées pour demain, la Nuée bleue, Strasbourg, 1996, 262 p. (ISBN 2-7165-0410-5).

- Collectif, Strasbourg-Kehl am Rhein (1900-2000), Gallimard, coll. « Guides Gallimard », Paris, 1998, 93 p.

- Communauté urbaine de Strasbourg, 2e projet d'agglomération, 2000-2010 : « construire ensemble un développement durable et solidaire » : document annexe à la délibération du Conseil de Communauté, 14 avril 2000, Communauté urbaine de Strasbourg, Direction études et prospective, Strasbourg, 2000, 123 p.

- Denis Durand de Bousingen, L'hôpital de Strasbourg : une ville dans la ville, Le Verger, Illkirch-Graffenstaden & Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2003, 275 p. (ISBN 2-84574-036-0).

- Jean-Pierre Klein, Strasbourg : urbanisme et architectures des origines à 1870, Musées de Strasbourg, Strasbourg, 1996 (1re éd. 1986), 297 p. (ISBN 2-85369-164-0).

- Richard Kleinschmager, Strasbourg : une ambition européenne, Anthropos, coll. « Villes », Paris, 1997, 216 p. (ISBN 2-7178-3362-5).

- Maurice Moszberger, Théodore Rieger, Léon Daul, Dictionnaire historique des rues de Strasbourg, le Verger, Illkirch-Graffenstaden, 2002, 430 p. (ISBN 2-84574-023-9).

- François Petrazoller, L'urbanisme à Strasbourg au XVIe siècle : la pierre et l'idée, Société savante d'Alsace, Strasbourg, 2002, 311 p. (ISBN 2-904920-29-3).

Voir aussi

Articles connexes

Filmographie

- (en) Discovering sixteenth century Strasbourg, film réalisé par Nick Levinson, écrit et présenté par Rosemary O'Day et Tim Benton, the Open university ; Anthony Roland films, Northbrook, 1989, 25 min (VHS).

- (fr) Quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale, film documentaire de Jean-Noël Delamarre, France, 2009, 53 min.