Te Deum

Le Te Deum est une hymne latine chrétienne. L'expression complète est Te Deum laudamus qui signifie « Nous te louons, ô Dieu ». Dans les manuscrits anciens, il s'intitule parfois Laus angelica (louange angélique), Hymnus in die dominica (hymne pour le dimanche)[1] ou Hymnus ambrosianus (hymne ambrosien), par allusion à l'un de ses auteurs présumés, Ambroise de Milan. Il date probablement de la fin du IVe siècle ou du début du Ve siècle[2].

Dans l'Église catholique, le Te Deum est chanté à l'office monastique romain des matines ou des laudes. En dehors de la liturgie des Heures, il est chanté à l'occasion de services solennels d'action de grâce : victoires, fêtes nationales, naissances princières, saluts, processions... Il figure avec différentes prières du matin dans la Communion anglicane ainsi que dans de nombreuses Églises réformées.

Le Te Deum a fait l'objet de multiples créations musicales.

Origines

Légende

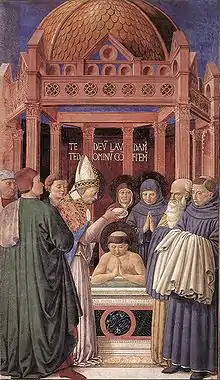

Dans les anciens livres liturgiques, ce chant est souvent appelé Hymnus ambrosianus[3] (hymne ambrosien), par référence à Ambroise de Milan[4] ; une légende de la fin du VIIIe siècle voudrait qu'il ait été spontanément composé et chanté par trois saints la nuit du baptême de saint Augustin[2].

Auteurs successifs

Des analyses des mélodies grégoriennes notées, toutes tardives, permettent de distinguer plusieurs étapes rédactionnelles. Les spécialistes considèrent que la dernière rédaction fut achevée par Nicétas de Rémésiana († vers 414)[5].

Grâce à l'analyse selon les cordes-mères, modes archaïques avant les huit modes grégoriens, l'ancienneté du Te Deum est établie. Sa mélodie remonte au VIIIe siècle ou plus tôt[5]. À la différence du texte, il n'est pas facile de discerner la mélodie la plus ancienne. En effet, comme les neumes n'ont été inventés qu'au IXe siècle, toutes les notations furent copiées plus tard.

Mentions

Les mentions les plus anciennes se trouvent dans la Règle de saint Benoît (vers 530)[2] - [6] - [7], dans la Règle de saint Césaire (début du VIe siècle)[2] - [7] et dans une lettre de Cyprien de Toulon († 546) adressée à l'évêque de Genève (texte partiellement cité)[2].

Notation

En admettant que la pratique du Te Deum ait toujours été gardée au sein de monastères durant tout le Moyen Âge, la trace de sa notation reste pauvre, vraisemblablement en raison de son attribution à la tradition ambrosienne, qui n'était pas officielle dans le rite romain jusqu'au XIIIe siècle[8].

En raison de nombreuses variantes dans les manuscrits, on a pu définir cinq tons selon la classification établie par dom Jean Claire de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Parmi ces cinq tons, la mélodie ambrosienne possède une couleur musicale différente tandis que le ton romain se trouve dans les manuscrits les moins anciens[9] : tonus solemnis, tonus simplex, tonus monasticus, tonus ambrosianus et tonus more romano.

Terme et fonction

En français, le mot hymne est du genre féminin lorsqu'il désigne une composition à sujet religieux[10], d'auteur inconnu, désignée par les premiers mots de sa première strophe (Te Deum laudamus (« Dieu, nous te louons »)[4].

Le Te Deum dans la liturgie

.jpg.webp)

Dans la règle de saint Benoît, datable des années 530-560, Benoît de Nursie demande de chanter le Te Deum pour l'office solennel des vigiles du dimanche ; il doit être entonné par l'abbé et suivi par la lecture de l'Évangile[11]).

Dans la plupart des liturgies de rite romain, restaurées après le concile Vatican II, le Te Deum est chanté lors de l'office des matines, des dimanches et des jours de fêtes et des solennités, après la proclamation de l'Évangile[4]. Dans l'Église anglicane, il est chanté tous les jours de l'année, mais aussi comme hymne d'action de grâce lors de circonstances particulières, au choix de l'ordinaire du lieu.

Le Te Deum n'est pas chanté durant la Semaine sainte ni dans les offices des morts[12].

L'hymne Te Deum peut être exécutée de différentes manières. Dans la liturgie des Heures, celui-ci est psalmodié par deux chœurs qui alternent les versets, comme dans la psalmodie, sur une mélodie grégorienne. Dans les services d'actions de grâce civils ou extérieurs à la liturgie des heures, il peut être chanté en polyphonie savante à plusieurs voix, parfois accompagnée d'un orchestre et entrecoupé d'intermèdes instrumentaux. Les musiciens pour l'œuvre de Giovanni Paisiello, chantée en 1802 et 1804 à Notre-Dame de Paris, se composaient de deux orchestres, double chœur et quatuor de solistes, afin d'amplifier la gravité des célébrations, à savoir un concordat et un sacre[c 1]. Toutefois, les ecclésiastiques de haut rang avaient tendance à donner la priorité au chant grégorien. Ainsi, pour le sacre du roi Louis XV exécuté le à Reims, Michel-Richard de Lalande préparait son motet Te Deum. Au dernier moment, « vint un ordre de le chanter en plain chant. »[b 1].

Par ailleurs, on chante parfois dans les paroisses le Te Deum à l'occasion du 31 décembre, par imitation de la liturgie des Heures qui le prescrit logiquement à l'office de nuit de la fête du 1er janvier (octave de Noël, ou Circoncision du Seigneur, ou sollenité de Marie Mère de Dieu). On observe des coutumes particulières différentes en fonction des traditions locales ou des familles religieuses[13]).

Il est aussi exécuté en remerciement d'une faveur particulière comme un baptême, l'élection d'un pape (comme de fut le cas le lors de la messe d'entrée en fonction du pape Francois[14]), la consécration d'un évêque, la profession d'un religieux, la publication d'un traité de paix, un couronnement, une victoire militaire.

À la cour de France, il fallait que le Te Deum soit chanté lors de la célébration du sacre des rois[15] - [b 1]. Déjà en 816, celui-ci fut exécuté lorsque Louis le Pieux fut sacré à Reims par le pape Étienne IV[16].

Symbole de la victoire ou de la paix

Tout comme son ancienneté, de nombreuses traditions se trouvent dans toute l'Europe depuis le Moyen Âge.

Ainsi, en 1212, après la bataille de Las Navas de Tolosa, l'archevêque de Tolède et les croisés entamèrent un Te Deum pour rendre grâce à Dieu de cette victoire[17]. De même, le roi de France Philippe le Bel n'oublia pas de faire chanter, après la victoire de Mons-en-Pévèle en 1304, le Te Deum et des antiennes et oraisons de la Sainte Vierge et de saint Denis[18].

Le Te Deum est également le symbole de la paix. En 1482, le roi de France Louis XI expédia un certain nombre de lettres, après avoir rétabli la paix avec la maison de Habsbourg, plus précisément le traité d'Arras. Il s'agissait de son dernier cadeau afin de rétablir un royaume florissant, avant son décès. L'exécution du Te Deum était symbolique.

En 1686, un Te Deum fut chanté après le siège de Buda, en Hongrie, où les Turcs furent vaincus par l'armée chrétienne[19].

Histoire de France

Aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, la composition de Te Deum connut en Europe une grande vogue. Cette mode était due à la signification clairement politique que prit ce chant religieux. Il était systématiquement chanté lors de fêtes en l'honneur du souverain : la célébration d'une Te Deum était alors clairement identifiée avec la volonté d'honorer le souverain en place. Ainsi, sous le règne de Louis XIV, cette hymne était très fréquemment exécutée.

Naissance du dauphin Louis, futur Louis XIV

Avant tout, l'hymne fut chantée avec tous les ecclésiastiques de la cour dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye, aussitôt que la reine Anne d'Autriche eût donné naissance à ce prince le :

« Dans la même chambre & dans le même moment le Dauphin fut ondoyé par M l'Evêque de Meaux Premier Aumosnier ; l'après-dînée on chanta le Te Deum dans la Chapelle.... on remarqua que la Reine étant accouchée à onze heures[20]; »

— Abbé Louis Archon, même document, p. 780

Règne de Louis XIV

L'évolution de l'exécution en 1677 de cette hymne est due à un musicien italien. Il s'agissait d'un motet, c'est-à-dire le Te Deum en ensemble instrumental. À peine terminée la célébration de baptême de son fils aîné Louis, dont le parrain était le roi, à la chapelle du château de Fontainebleau, Jean-Baptiste Lully, surintendant de la Musique de la Chambre, fit chanter, sans aucune annonce, cette œuvre. Son effet était immense. « Croiroit-on que cette considération particulière dont le Monarque honorait les talens du plus grand Musicien qu'il y eût alors, » écrivit l'abbé Oroux en 1777, « a servi de prétexte dans la suite aux successeurs de Lully, Michel-Richard de Lalande, Henry Desmarest, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Louis-Nicolas Clérambault, Nicolas Bernier, André Campra, Charles Levens pour soutenir que dans toutes les cérémonies extraordinaires, telles que les sacres & les mariages des Rois, les actions de grâces pour la naissance des Enfans de France, pour la paix, c'est aux Surintendant de la Musique de la Chambre & non aux Sous-maîtres de la Musique de la Chapelle de diriger l'exécution du Te Deum[21]. » Alors, deux ans plus tard, lors des noces de Marie-Louise d'Orléans, nièce du roi, « Son Éminence étant ensuite retournée à son fauteuil proche d'Autel, entonna le Te Deum qui fut continué par la Musique de la Chapelle & de la Chambre[22]. »

À la suite de la guérison du Roi Soleil en 1686, celles de grands compositeurs parmi lesquels Lully furent solennellement chantées à Paris[a 1]. Ensuite, les années 1690 - 1693 s'illustraient des victoires de l'armée française après une longue période difficile. Des 6 Te Deum composés par Marc-Antoine Charpentier, 4 nous sont parvenus, deux furent composés durant ces années. Le célèbre Te Deum (H.146) aurait été exécuté à la suite de la victoire de Steinkerque (1692) tandis que le Te Deum à quatre voix (H.147) pourrait être attribué à la reddition de Charleroi (1693)[a 2]. Louis XIV avait rencontré de grosses difficultés. L'exécution du motet Te Deum à Messine lors des événements militaires avait provoqué un conflit considérable avec les Espagnols, le roi dut alors retirer les troupes françaises de la Sicile en 1678[23].

Au XVIIIe siècle

Après leur victoire lors de la bataille de Turin en 1706 sur les troupes de Louis XIV, le duc Victor-Amédée II de Savoie et le prince Eugène, à leur entrée en tant que libérateurs dans Turin, firent célébrer, suivant l'usage, un Te Deum pour commémorer cette victoire[24] - [25]. Enfin, le traité d'Utrecht fut conclu en 1713 ; sitôt la paix revenue, Georg Friedrich Haendel composa son œuvre Utrecht Te Deum et jubilate (HWV 278/279).

Après avoir été sacré avec un Te Deum en grégorien en 1722, le jeune roi Louis XV entendit celui de Nicolas Bernier, lorsqu'il épousa Marie Leszczynska en 1725[b 1].

Ce siècle connut un changement historique, car dorénavant le Te Deum était pareillement exécuté sans sa fonction, à savoir pour les concerts. Il s'agissait du Concert Spirituel à Paris[b 2]. Entre 1725 et 1770, le motet Te Deum de Michel-Richard de Lalande (S 32) y était l'une des œuvres les plus appréciées dans les programmes et il y compta au moins 30 représentations. Après cette popularité absolue, les Te Deum de François-Joseph Gossec (1779) et de François-André Danican Philidor (1786) aussi y eurent le vent en poupe[c 2].

- Donc, ces deux derniers Te Deum furent composés pour le concert, et non la liturgie, quoiqu'il s'agît de musique sacrée. Au contraire, la première version du motet de Lalande avait été composée en 1684 pour la chapelle royale de Versailles. Devenu sous-maître l'année précédente, il devait le composer sitôt, tout comme ses prédécesseurs, pour les offices en présence du roi. Depuis , en tant qu'également surintendant de la Musique de janvier à juin, il pouvait exécuter son propre Te Deum.

Certains historiens pensaient qu'à la suite de la Révolution de 1789, une difficulté apparut lorsque les nouveaux citoyens demandèrent la célébration d'un Te Deum, censé célébrer un heureux événement royal, le retour du roi à Paris. Les citoyens contestèrent le monopole royal de cet usage et l'accord fut donné par les députés[26]. En fait, le , un nouveau Te Deum en latin de Gossec composé pour l'État avait été exécuté en plein air, car cette cérémonie nationale restait chrétienne[c 3]. C'était dès 1793 que la célébration manquait de Te Deum ainsi que de chant latin[c 4]. De plus, le Te Deum était déjà devenu l'un des principaux répertoires du concert, par le Concert Spirituel.

La Réforme calviniste supprima, quant à elle, le Te Deum au XVIe siècle alors que l'Église anglicane le maintint, mais pour un temps en langue vulgaire. Il fut réintroduit dans les Églises de Suisse romande à la suite des modifications de la liturgie initiées par Jean-Frédéric Ostervald au début du XVIIIe siècle. Il s'imposa ensuite sous la forme du cantique Grand Dieu, nous te bénissons, inspiré de la version allemande qu’en donne Ignaz Fränzl en 1768 (Großer Gott, wir loben dich).

Napoléon Ier

À Paris, le Te Deum de Giovanni Paisiello était finalement un témoin de deux événements importants au début du XIXe siècle. Le dimanche de Pâques , ce Te Deum fut exécuté au cours d'une messe à Notre-Dame de Paris, à la suite d'un concordat adopté dix jours auparavant[c 5]. Au même endroit, celui-ci fut à nouveau chanté, avant que le pape Pie VII ne se rende à l'autel afin de célébrer une messe, lors du sacre de Napoléon Ier le dimanche [c 1].

Entre ces deux cérémonies, il alla à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, en voulant l'intégration de l'Europe par lui. Le , après un Te Deum, les reliques de Charlemagne lui furent présentées[27].

Le dimanche , lors du couronnement de Napoléon Ier comme roi d'Italie dans la cathédrale de Milan, un Te Deum composé par Francesco Pollini est joué[28].

Second Empire

Les [29] et [30], un Te Deum fut célébré dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris sans que cela ait un caractère de légitimité religieuse du pouvoir impérial[31]. Pour la cérémonie d’inauguration de l’Exposition universelle de 1855, un Te Deum créé par Hector Berlioz fut joué[32].

Libération de Paris

Le , au lendemain de la libération de Paris, un Te Deum devait être chanté en présence du général Charles de Gaulle à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toutefois, sans archevêque, sans orgues, et à cause de tirs à l'extérieur, il fut remplacé par un Magnificat, plus connu et plus bref. Le Te Deum fut donc finalement chanté le lendemain de la capitulation de l'Allemagne : le [33].

Lors des fêtes nationales

En Europe

En Belgique, un Te Deum est chanté deux fois par an, lors de la fête nationale (le ) ainsi que lors de la fête du Roi (le )[34]. Cette hymne est chantée dans de nombreuses communes pendant que la famille royale assiste au Te Deum en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles[35]. On y prie pour le souverain, et la cérémonie se termine par l'hymne national, La Brabançonne.

Amérique latine

Dans plusieurs pays d'Amérique latine, tels que l'Argentine, la Colombie, le Guatemala, Panama, le Paraguay ou le Pérou, on chante un Te Deum lors de la fête nationale. En Équateur, et plus particulièrement dans la ville de Cuenca, on le chante deux fois l'an, lors des fêtes de la fondation et de l'indépendance, en présence du maire, et des principales autorités civiles, religieuses et militaires de la ville.

Au Chili, les fêtes patriotiques du 18 septembre ont un caractère œcuménique, avec le « Te Deum œcuménique des Fêtes patriotiques » chanté dans la cathédrale de la capitale, Santiago du Chili, à 11 heures, en présence du président de la République, de l'archevêque et des principaux représentants des églises chrétiennes - catholiques ou non - du pays.

Texte

| Texte latin original | Texte français (version littérale) | Texte français (traduction officielle)[36] |

|---|---|---|

|

Te Deum laudamus, |

Dieu, nous Te louons, |

À Toi, Dieu, notre louange ! |

Œuvres musicales

De nombreux compositeurs, tels que Lully, Purcell, Campra, Graun, Mozart, Berlioz, Liszt, Dvořák, Bruckner, Bortniansky (en slavon) ont mis cette prière en musique. C'est le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier qui reste cependant la version la plus connue. Le prélude a servi de générique à certaines émissions de l'Union européenne de radio-télévision, indicatif de l'Eurovision[a 3] [écouter en ligne].

Moyen Âge

- Gilles Binchois (vers 1400-1460) : plusieurs Te Deum à 2 voix et à 3 voix[38] ;

Musique de la Renaissance

- Hugh Aston (vers 1485-1558) : Te Deum[39] ;

- Constanzo Festa (vers 1490-1545) : Te Deum[40] - [39] ;

- John Taverner (vers 1490-1545) : Te Deum à 5 voix d'hommes[39] - [41] ;

- Nicolas Gombert (vers 1495-vers 1556) : motets Te Deum[42] ;

- Johann Walther (1496-1570) : Te Deum[39] ;

- Arnold von Bruck (vers 1500-1554) : Te Deum[39] ;

- Christopher Tye (vers 1500-vers 1572) : Te Deum à 6 voix[41] ;

- Paolo Aretino (vers 1508-1584) : Te Deum[39] ;

- Jacob Clemens non Papa (vers 1510-1555) : motet Te Deum à 4 voix ;

- John Sheppard (vers 1515-vers 1559) : Te Deum à 6 voix[41] ;

- Jacob Praetorius l'Ancien (1520-1586) : Te Deum ;

- Thomas Caustun (vers 1520-1569) : Te Deum[43] ;

- (Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) : il est vrai qu'il composa deux messes paraphrases Te Deum laudamus et In te Domine speravi selon les mélodies du Te Deum ; cependant il n'est pas sûr que le compositeur ait écrit son propre Te Deum[44]) ;

- Francisco Guerrero (1528-1599) : Te Deum à 4 voix et à 6 voix[45] ;

- Jacobus Vaet (vers 1529-1567) : Te Deum[39] ;

- Claude Le Jeune (vers 1530-1600) : Dieu nous te louons à 6 voix (1606)[46] ;

- Jacobus de Kerle (vers 1531-1591) : Te Deum[39] ;

- Roland de Lassus (1532-1594) : motet Te Deum à 6 voix (1568)[47] ;

- William Byrd (vers 1543-1623) : We praise Thee[48] ;

- Tomas Luis de Victoria (vers 1548-1611) : Te Deum (1600)[39] ;

- Eustache Du Caurroy (1549-1609) : au moins 4 Te Deum[49] [écouter en ligne] ;

- Jacobus Gallus (1550-1591) : Te Deum[39] ;

- Roger Michael (1550–1619) : Te Deum (1594)[50] ;

- Luca Marenzio (vers 1553-1599) : Te Deum[51] ;

- Michael Praetorius (1571-1621) : motet Herr Gott, dich loben wir[52]

- Thomas Tomkins (1572-1656) : We praise Thee[53] ;

- Estêvão Lopes Morago (vers 1575-1630) : Te Deum[54] ;

- Gregorio Allegri (1582-1652) : Te Deum[55] ;

- Orlando Gibbons (1583-1625) : We praise Thee[56] ;

Musique baroque

- Heinrich Schütz (1585–1672) : Herr Gott, dich loben wir SWV 472 : (Deutsches Te Deum) ;

- Guillaume Bouzignac (v. 1590 - v. 1643) : Te Deum[c 6] ;

- Heinrich Scheidemann (1596-1663) : Te Deum laudamus pour orgue ;

- Giovanni Battista Fasolo (v. 1600-v. 1664) : Te Deum Laudamus del Terzo Tono pour orgue, in Annuale... (1645) ;

- Annibal Gantez (1607- ca. 1675) : Te Deum[c 7] ;

- Francesco Antonio Urio (vers 1631-v. 1719) : Te Deum ;

- Georg Friedrich Haendel s'inspira profondément de cette œuvre lors de la composition de son Dettinger Te Deum[57]

- Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Te Deum LWV 55 (1677)[c 8] ;

- Guillaume-Gabriel Nivers (v. 1632-1714) : Te Deum[a 1] ;

- Dietrich Buxtehude (1637-1707) : Te Deum laudamus Bux WV 218 pour orgue ;

- Paolo Lorenzani (1640-1713) : motets Te Deum ;

- Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) : Te Deum à 8 voix avec flûtes et violons, H 145 (1672), Te Deum, H 146 (1692?), Te Deum à quatre voix, H 147 (1693?), Te Deum à 4 voix, H 148 (1699)[a 4] ;

- Marin Marais (1656 - 1728) : Te deum perdu ;

- Jean-Baptiste Morin (1677 - 1745) : Te deum (1726) perdu ;

- Michel-Richard de Lalande (1657–1726) : Te Deum S 32 (1684)[b 3] ;

- Henry Purcell (1659–1695) : Te Deum & Jubilate (Deo Z 232) pour solistes, chœur et orchestre (1694, composé à l'occasion de la fête de sainte Cécile) ;

- André Campra (1660–1744) : Te Deum[58] ;

- Henry Desmarest (1661-1741) : Te Deum de Lyon et Te Deum de Paris[a 1] ;

- Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665 - 1729) : Te deum EJG 50 ;

- Nicolas Bernier (1665-1734) : motet Te Deum[b 1] ;

- Jean Gilles (1668–1705) : Te Deum (1697)

- Louis Marchand (1669–1732) ; un Te Deum à la fin du (Deuxième) Livre d'Orgue ;

- Charles-Hubert Gervais (1671-1744): Te Deum ;

- Louis-Nicolas Clerambault (1676 -1749) : Te Deum à 3 parties C.155, Te deum C.137, Te Deum à grand chœur C 138[59] ;

- Jan Dismas Zelenka (1679–1745) : Te Deum ;

- Livre d'Orgue de Montréal (fin du XVIIe siècle) : Te Deum à la fin du recueil (#382-398) ;

- Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Herr, Gott, dich loben wir BWV 16 (1725) et BWV 725 (?), Herr Gott, dich loben alle wir BWV 130 (1724), BWV 326 (?), BWV Anh. 31 (?), Herr, Gott, dich loben wir, herr Gott, wir danken dir BWV 328 (?) ;

- Domenico Scarlatti (1685 –1757) : Te Deum à huit (1721) ;

- Charle-Louis Mion (1699 - 1775): Te Deum pour chœur et orchestre ;

- Georg Friedrich Haendel (1685–1759) : Utrecht Te Deum HWV 278 (1713), Caroline Te Deum HWV 280 (1714), Chandos Te Deum HWV 281 (1717), Te Deum en la majeur HWV 282 (1726) et Dettingen Te Deum HWV 283 (1743) ;

- Charles Levens (1689-1764) : Te Deum

- François Colin de Blamont (1690-1760) : Te Deum[58] ;

- Esprit Antoine Blanchard (1696-1770) : Te Deum[58] ;

- Henry Madin (1698-1748) : Te Deum[58] ;

- Charles-Louis Mion (1699 -1775) : Te Deum

- Johann Adolf Hasse (1699–1785) : Te Deum

- François Rebel (1701-1775) : Te Deum

Musique classique

- Carl Heinrich Graun (1703/1704–1759) : Te Deum

- Michel Corrette (1707-1795) : Te Deum dans son Troisième Livre d'Orgue (v. 1756) ;

- François-André Danican Philidor (1726-1795) : motet Te Deum (1786)[c 2] ;

- Joseph Haydn (1732–1809) : Te Deum Hob XXIIIc:1 (1765), Te Deum Hob XXIIIc:C1 (?), Te Deum Hob XXIIIc:D1 (?), Te Deum Hob XXIIIc:G1 (?) et Te Deum reges Hob XXIIIa:D5 (1800, composé pour l'impératrice, épouse de l'empereur François II du Saint-Empire, née Marie-Thérèse de Bourbon-Siciles,

- François-Joseph Gossec (1734-1829) : Te Deum (1779[c 2] ainsi que 1790[c 3]) ;

- Johann Christian Bach (1735–1782) : Te Deum (1761) ;

- Giovanni Paisiello (1740-1816) : Te Deum[c 5].

- Guillaume Lasceux (1740-1831) : Te Deum dans son Annuaire de l'Organiste (1819).

- Nikolaus Betscher (1745-1811) ;

- Antonio Salieri (1750–1825) : Te Deum laudamus de Incoronazione en ré majeur pour chœur à quatre voix et orchestre (1790), Te Deum laudamus en ré majeur pour chœur et orchestre (1799, largement inspiré du Te Deum de 1790) et Te Deum laudamus en ut majeur pour solistes, chœur à quatre voix et orchestre (1819) ;

- Johann Gottfried Schicht (1753–1823) – quatre Te Deum connus ;

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Te Deum KV 141 pour chœur et orchestre (Vienne, 1769), Te Deum KV 3 Anh. 241b et Te Deum KV 6 C.3.12 ;

- Vincenzo Righini (1756–1812), (1810, composé pour l'anniversaire de la reine Louise de Prusse) ;

- Jan Theobald Held (1770–1851) ;

- Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774–1842) ;

- Conradin Kreutzer (1780–1849) ;

- Karol Kurpiński (1785–1857).

Musique romantique

- Felix Mendelssohn (1809–1847) : Te Deum en ré majeur pour chœur et Basso Continuo (1826) ; Te Deum en la majeur pour solistes, chœur et orgue (1832) ; Herr Gott, dich loben wir pour solistes, chœur, orchestre et orgue (1843, composé pour le « millénaire de la création de l'Allemagne ») ;

- Otto Nicolai (1810–1849) : Te Deum (1832) ;

- Charles Gounod (1818–1893) : Messe à grand orchestre (la mineur - mi majeur) — Te Deum, 2 chœurs (1841) ;

- Hector Berlioz (1803–1869) : Te Deum opus 22 (1848/49) ;

- François-Joseph Fétis (1784-1871): Te Deum (1856, composé pour l'anniversaire du roi Léopold Ier) ;

- Franz Liszt (1811–1886) : Te Deum II Searle 24 (1853) et Te Deum I Searle 27 (1859) ;

- Georges Bizet (1838–1875) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre WD 122 (1858) ;

- Friedrich Kiel (1821–1885) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre opus 46 (1866) ;

- Anton Bruckner (1824–1896) : Te Deum en ut majeur WAB 45 (ébauché en 1881, finalisé en 1883-84) ;

- François-Auguste Gevaert (1828 - 1908) : Te Deum (1843) ;

- Peter Benoit (1834-1901) : Te Deum ;

- Antonín Dvořák (1841–1904) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre, opus 103 (1892) ;

- Arthur Sullivan (1842-1900) : Te Deum laudamus (1872) et Boer War Te Deum (1902, composé à l'occasion de la guerre des Boers) ;

- Hugo Bußmeyer (1842–1912) ;

- Giuseppe Verdi (1813–1901) : Te Deum pour chœur et orchestre, quatrième partie des Quattro pezzi sacri (1895-1896);

- Edward Elgar (1857–1934): Te Deum und Benedictus pour chœur, orgue et orchestre opus 34 (1897).

Musique moderne

- Max Reger (1873–1916) : « Fantaisie sur Te Deum laudamus », 3e partie des Drei Orgelstücke opus 7 (1892) ; « Te Deum » tiré des Zwölf kleine Stücke für die Orgel opus 59 (1901) ;

- Wilhelm Furtwängler (1886–1954) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre (1910) ;

- Charles-Marie Widor (1844-1937) : Te Deum 4e mouvement de la symphonie antique pour solistes, chœur, orgue et orchestre (1911);

- Isabel Güell i López (1872-1956) : Te Deum (1918)[60];

- Walter Braunfels (1882–1954) : Te Deum op. 32 pour soprano, ténor, chœur, grand orchestre et orgue (1920/1921) ;

- Ralph Vaughan Williams (1872–1958): Te Deum in sol majeur pour chœur, orgue et orchestre (1928) ; Festival Te Deum pour chœur, orgue et orchestre (1937) ;

- Benjamin Britten (1913–1976) : Te Deum in ut majeur (1934) ; Festival Te Deum opus 32 pour chœur et orgue (1944) ;

- Hermann Schroeder (1904–1984) : Te Deum op. 16 (1934) ;

- Zoltán Kodály (1882–1967) : Budavári Te Deum (1936) ;

- Heinz Schubert (1908-1945) Hymnisches Konzert pour soprano, ténor, chœur, orgue et orchestre (1939) ;

- Joseph Haas (1879–1960) : Te Deum opus 100 für Soli, gem. Chor und Orchester (1945) ;

- William Walton (1902–1983) : Coronation Te Deum für Chor, Orchester und Orgel (1952–53) ;

- Ernst Pepping (1901–1981) : Te Deum (1956) ;

- Jeanne Demessieux (1921-1968): Te Deum, op. 11 pour orgue (1959) ;

- Walter Kraft (1905–1977) : Te Deum (?) ;

- Günter Gerlach (1928–2003) : Te Deum, cycle pour orgue (1961) ;

- Percy Young (1912–2004) : Festival Te Deum (1961) ;

- Heinrich Sutermeister (1910–1995) : Te Deum (1975) ;

- Krzysztof Penderecki (1933- ) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre (1980) ;

- Hans Posegga (1917–2002) : Oratorio Te Deum Benediktoburanum (1981) ;

- Petr Eben (1929–2007) : Prager Te Deum (1989) ;

- Pēteris Vasks (1946- ) : Te Deum (1991) pour orgue ;

- Arvo Pärt (1935- ) : Te Deum pour trois chœurs, piano, cordes et bande magnétique (1992) ;

- Xavier Benguerel i Godó (1931-2017) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre (1993) ;

- Jan Sandström (1954- ) : Te Deum pour chœur et orchestre (1996) ;

- Ruth Zechlin (1926–2007) : Te Deum (2001) ;

- Heinrich Poos (1928- ) ;

- Steve Dobrogosz (1956- ) ;

- Siegfried Matthus (1934- ) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre (2005, composé à l'occasion de la fin des travaux de rénovation de la Frauenkirche de Dresde) ;

- Winfried Nowak (1965- ) : Te Deum pour soprano et chœur à trois voix a cappella (2006) ;

- Jeanne Barbey (1977-) : Te Deum (2006, composé en faveur de l'abbaye Sainte-Marie de Lagrasse).

- Wojciech Kilar (1932-2013) : Te Deum pour solistes, chœur et orchestre (2008).

Articles connexes

Références

- Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Fayard, Paris 2004, (ISBN 978-2-213-61733-6) 629 p.

- p. 160 ; d'après des articles du Mercure galant : « « J'aurais à remplir un volume de tous les Te Deum qui ont été chantés en actions de grâces pour le rétablissement de la santé du roi. Ainsi je ne vous parlerai seulement de quelques-uns. » ; « Nous de même : signalons les compositions de Ludet, officier ordinaire de la Musique du roi, chez les Augustins déchaussés, de Lorenzani à l'église des Jacobins réformés de la rue Saint-Honoré, de Moreau, de Nivers, de Desmarest à l'église des Pères de l'Oratoire, de Chaperon à la Sainte-Chapelle, de Oudot à l'église Saint-Hippolyte.......... » Le 8 janvier [1687], on se presse à l'église des Feuillants de la rue Saint-Honoré pour entendre le Te Deum de Lully, entonné par cent cinquante exécutants. Cette pièce avait été composée dix ans auparavant pour le baptême du fils aîné du surintendant, Louis, dont l'illustre parrain n'était autre que le roi. », Fayard, Paris 2004

- p. 218

- p. 21

- p. 535 - 542

- Catherine Massip, Michel-Richard Delalande, Éditions Papillon, Drize 2005, (ISBN 978-2-940310-21-0) 160 p.

- p. 64

- p. 80

- p. 145

- Denise Launay, La musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, Société française de musicologie et Éditions Klincksieck, Paris 1993 (ISBN 2-85357-002-9 et 2-252-02921-8) 583 p.

- p. 497

- p. 443

- p. 486 - 487

- p. 483

- p. 491

- p. 166

- p. 358

- p. 315 : « et le Te Deum exécuté à Fontainebleau, le 8 septembre 1677 lors du baptême du fils de Lully. »

- Jean-Paul Montagnier, « Le Te Deum en France à l’époque baroque : un emblème royal », Revue de musicologie 84 (1998), p. 199-233.

- Jean-Paul Montagnier, « Le Te Deum de Jacques Morel et le Concert spirituel d’Alexandre de Villeneuve comme exemples de divertissements sacré », Revue de musicologie 88 (2002), p. 265-296.

Notes et références

- https://archive.org/stream/antiphonarybang00ambrgoog#page/n54/mode/2up Années 690

- Université de Paris IV: Paris-Sorbonne, Le cantus firmus hymnologique, pédagogique et lexicologique, , 205 p. (ISBN 978-2-84050-331-6, lire en ligne), p. 24.

- Par exemple, Psautier latin-français du bréviaire monastique, p. 105 (le dimanche à matines) Société de Saint-Jean-l'Évangéliste et Desclée et Cie., Paris-Tournai-Rome, 1938.

- « Te Deum / Liturgie & Sacrements », sur Liturgie & Sacrements (consulté le ).

- Daniel Saulnier, Le Chant grégorien, p. 104-107 avec notation, abbaye Saint-Pierre, Solesmes 2003.

- http://www.st-wandrille.com/index.php/la-vie-monastique/la-regle-de-saint-benoit chapitre 11

- Anne Penesco, Itinéraires de la musique française : théorie, pédagogie et création, , 234 p. (ISBN 978-2-7297-0538-1, lire en ligne), p. 22.

- Daniel Saulnier, Le chant grégorien, p. 108, abbaye Saint-Pierre, Solesmes 2003

- Anne Penesco, Itinéraires de la musique française : théorie, pédagogie et création, , 234 p. (ISBN 978-2-7297-0538-1, lire en ligne), p. 26.

- http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/AdMMAe/Huglo_SdM_Hymne.pdf

- Paul Delatte, Commentaire sur la règle de saint Benoît, p. 178, 2e édition, Librairie Plon, Paris 1913

- Richard H. Hoppin, La musique au Moyen Âge, , 638 p. (ISBN 978-2-87009-352-8, lire en ligne), p. 124.

- Les fidèles de l'Opus Dei le chantent ou le récitent le dernier jour de l'année avant une messe célébrée à minuit ou durant l'Exposition du Saint Sacrement ;cf. De spiritu et de piis servandis consuetudinibus - Del Espíritu y de las Costumbres, Roma, 1990 9e édition- no 100

- article du Figaro "Des milliers de fidèles à la messe d'installation du Pape"

- Par exemple, le 22 octobre 1722, celui de Louis XV : https://books.google.fr/books?id=cSeyAAAAMAAJ&pg=PA611

- Université de Paris IV: Paris-Sorbonne, Le cantus firmus hymnologique, pédagogique et lexicologique, , 205 p. (ISBN 978-2-84050-331-6, lire en ligne), p. 26.

- (es)La batalla de las Navas de Tolosa: España junta, sola y vencedora

- Louis Archon, Histoire De La Chapelle Des Rois De France, t. II, Paris, , 793 p. (lire en ligne), p. 237

- Victor Tissot, Voyage au pays des Tziganes (La Hongrie inconnue), Paris, 1880, p. 476.

- Louis Archon, Histoire De La Chapelle Des Rois De France, , 793 p. (lire en ligne), p. 780.

- Oroux (abbé.), Histoire ecclésiastique de la cour de France, où l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire de la Chapelle, & des principaux officiers ecclésiastiques de nos rois, , 708 p. (lire en ligne), p. 520.

- Même document, p. 514

- (it)http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-lorenzani_%28Dizionario-Biografico%29 ; voir aussi Paolo Lorenzani

- Biographie universelle, ancienne et moderne, ou, Histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes : ouvrage entièrement neuf, , 576 p. (lire en ligne), p. 389.

- (it)http://www.museopietromicca.it/nuovositofrancese/html/assedio_fr.html chapitre Les phases finales

- Compte-rendu à l'Assemblée nationale par M. le Comte de Vioménil, page 23.

- Jean Favier, Charlemagne, p. 690, Tallandier Texto, Paris 2013

- « Le couronnement de Napoléon roi d'Italie, le 26 mai 1805 à Milan », sur napoleon.org (consulté le )

- « Peep Show : Te Deum chanté à Notre Dame le 1er janvier 1852 », sur Antiq Photo (consulté le )

- Sudhir Hazareesingh, « L’opposition républicaine aux fêtes civiques du Second Empire : fête, anti-fête, et souveraineté », Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, nos 26-27, , p. 149–171 (ISSN 1265-1354, DOI 10.4000/rh19.742, lire en ligne, consulté le )

- Sudhir Hazareesingh, « Les fêtes du Second Empire : Apothéose, renouveau, et déclin du mythe monarchique », dans La dignité de roi : Regards sur la royauté en France au premier XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-7535-6692-7, lire en ligne), p. 173–185

- « Te Deum d’Hector Berlioz », sur pad.philharmoniedeparis.fr (consulté le )

- « 70 ans après, Notre-Dame commémore la libération de Paris », sur la-croix.com.

- « Qu'est-ce qu'un Te Deum? », La Libre Belgique, (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.rma.ac.be/fr/rma-plechtigheden-koningsdag-fr.html

- A.E.L.F. pour la traduction francophone autorisée (PTP p. 581).

- Dans certains rites, ce verset est chanté à genoux ou incliné sur les miséricordes des stalles.

- « Te Deum laudamus - Gilles Binchois (1400?-1460) - Œuvre - Ressources de la Bibliothèque nationale de France » [livre], sur data.bnf.fr (consulté le ).

- James Michael Floyd et Avery T. Sharp, Choral Music : A Research and Information Guide, , 378 p. (ISBN 978-1-135-84820-0, lire en ligne), p. 200.

- Etienne Jean Delécluze, Palestrina, , 51 p. (lire en ligne), p. 32.

- (en)https://books.google.fr/books?id=v5Oz7vPCQXoC&pg=PA321

- Paul van Nevel, Nicolas Gombert et l'aventure de la polyphonie franco-flamande, , 157 p. (ISBN 978-2-84162-087-6, lire en ligne), p. 33.

- (en)http://homepage.ntlworld.com/john.causton/news3.htm British Museum Add Ms 31226

- Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne, , 704 p. (lire en ligne), p. 239.

- « Te Deum laudamus. Voix (4 et 6) - Francisco Guerrero (1528-1599) - Œuvre - Ressources de la Bibliothèque nationale de France » [livre], sur data.bnf.fr (consulté le ).

- « LE JEUNE, Claude (1530 ca-1600) : DIEU NOUS TE LOUONS ET SEIGNEUR T'AVOUONS TOUS (psaume) / Oeuvres 1ere tranche / LEJEUNE, Claude / Catalogues d'auteur / Publications / Accueil - Portail PHILIDOR », sur cmbv.fr (consulté le ).

- « Te Deum laudamus. Voix (6) - Roland de Lassus (1532-1594) - Œuvre - Ressources de la Bibliothèque nationale de France » [livre], sur data.bnf.fr (consulté le ).

- « Gimell / William Byrd - The Great Service - The Tallis Scholars », sur gimell (consulté le ).

- « Accueil Boutique », sur cmbv.fr, Centre de musique baroque de Versailles, (consulté le ).

- Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. Herausgegeben von Friedrich Chrysander, Philipp Spitta und Guido Adler. Fünfter Jahrgang, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1889.

- Marco Bizzarini, Luca Marenzio, , 370 p. (ISBN 978-0-7546-0516-4, lire en ligne), p. 222.

- http://www.carus-verlag.com/index.php3?selSprache=3&BLink=KKArtikel&ArtNummer=0154000

- « Gimell / Thomas Tomkins - The Great Service - The Tallis Scholars », sur gimell (consulté le ).

- (pt) « Mpmp, movimento patrimonial pela música portuguesa / Livros, revistas, partituras, CDs, concertos : um movimento patrimonial pela música clássica do mundo lusófono! », sur mpmp.pt (consulté le ).

- http://data.bnf.fr/15928747/gregorio_allegri_te_deum_laudanum rubrique En savoir plus

- (en)http://www.bbc.co.uk/programmes/b00t6v4b

- (en)http://grandemusica.net/musical-biographies-u/urio-francesco-antonio

- (en)https://books.google.fr/books?id=KBbWjrmxLLwC&pg=PA201

- « Accueil Boutique », sur cmbv.fr, Centre de musique baroque de Versailles, (consulté le ).

- « Isabel Güell i López - Visit Barcelona », sur www.barcelonaturisme.com (consulté le )