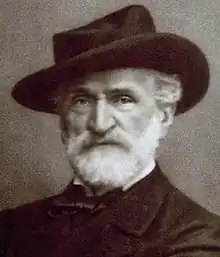

Giuseppe Verdi

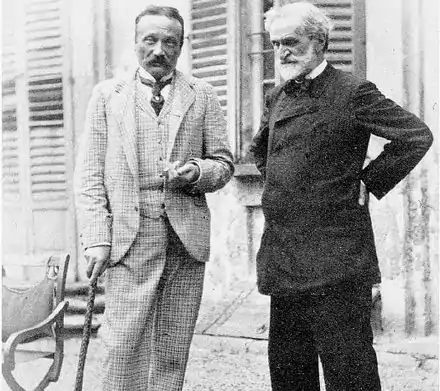

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (/dʒuˈzɛppe fortuˈniːno franˈt͡ʃesko ˈverdi/[1]), né Joseph Fortunin François Verdi le à Roncole et mort le à Milan, est un compositeur romantique italien. Son œuvre, composée essentiellement d’opéras, unissant le pouvoir mélodique à la profondeur psychologique et légendaire, est l'une des plus importantes de toute l'histoire du théâtre musical.

| Surnom | Le cygne de Busseto |

|---|---|

| Nom de naissance | Joseph Fortunin François Verdi |

| Naissance |

Roncole, Taro, |

| Décès |

(à 87 ans) Milan, |

| Activité principale | Compositeur, dramaturge |

| Style | Opéra |

| Activités annexes | Propriétaire terrien, député (1861–1865), sénateur (1874) |

| Lieux d'activité |

Busseto, Roncole, Sant'Agata Milan Paris, |

| Années d'activité | 1835 – 1901 |

| Collaborations | Temistocle Solera, Salvatore Cammarano, Francesco Maria Piave, Arrigo Boito (librettistes) |

| Éditeurs | Giovanni et Giulio Ricordi |

| Maîtres |

Ferdinando Provesi, Vincenzo Lavigna |

| Élèves | Emanuele Muzio |

| Conjoint |

Margherita Barezzi, Giuseppina Strepponi |

| Distinctions honorifiques |

Ordre de Saint-Stanislas Légion d'honneur |

Œuvres principales

- Nabucco (1842)

- Rigoletto (1851)

- Il trovatore (1853)

- La traviata (1853)

- Un ballo in maschera (1859)

- La forza del destino (1862)

- Don Carlos (1867)

- Aida (1871)

- Messa da requiem (1874)

- Otello (1887)

- Falstaff (1893)

Verdi est l’un des compositeurs d’opéras italiens les plus influents du XIXe siècle, son influence comparable à celle de Rossini, Bellini, Donizetti et Puccini. Ses œuvres sont fréquemment jouées dans les opéras du monde entier et, dépassant les frontières du genre, certains de ses thèmes sont depuis longtemps inscrits dans la culture populaire comme « La donna è mobile » de Rigoletto, le « Brindisi » de La traviata, le « Va, pensiero » de Nabucco ou la « Marche triomphale » d'Aida. Les opéras de Verdi dominent encore le répertoire de l'art lyrique un siècle et demi après leur création.

Peu engagé politiquement, il a cependant autorisé l'utilisation de son image et de ses œuvres dans le processus de réunification de la péninsule italienne et demeure de ce fait, aux côtés de Garibaldi et de Cavour, une figure emblématique du Risorgimento.

Biographie

Lorsque Verdi naît, le , dans le petit village des Roncole, proche de Busseto en Bassa parmense, la région de Parme est alors sous domination napoléonienne et est appelée le département français du Taro.

Les troupes autrichiennes reprennent le duché de Parme et Plaisance à peine quelques mois plus tard, en février 1814. La région restera sous le règne de l’archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, l’ex-impératrice des Français, jusqu’à la mort de celle-ci en 1847. Verdi aura été français durant les quatre premiers mois de sa vie, ce que semble avoir voulu dissimuler sa mère. Peut-être qu'elle trouvait humiliant qu'il fût né français ou plus probablement pour des motifs stratégiques de carrière future, elle a constamment déclaré à son fils qu’il était né le [2]. Verdi a d’ailleurs tout au long de sa vie fêté son anniversaire les . Il est baptisé le dans l'église paroissiale de San Michele Arcangelo à Roncole sous le nom latin de Joseph Fortuninus Franciscus, son registre de baptême précisant qu'il est « né hier soir » (natum heri vespere). Son acte de naissance porté le à l’état civil de la commune de Busseto est ainsi rédigé en français :

« L’an mil huit cent treize, le jour douze d’octobre, à neuf heures du matin, par devant nous, adjoint au maire de Busseto, officier de l’état civil de la Commune de Busseto susdite, département du Taro, est comparu Verdi Charles, âgé de vingt huit ans, aubergiste, domicilié à Roncole, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le jour dix courant, à huit heures du soir, de lui déclarant et de la Louise Uttini, fileuse, domiciliée aux Roncole, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joseph Fortunin François[3]. »

La mention de l'acte de baptême « né hier soir » a suscité un doute sur sa date exacte de naissance. À cette époque, les jours étaient en effet comptabilisés à partir du coucher du soleil, cette mention pouvant évoquer le samedi mais il est traditionnellement admis qu'il est né le dimanche [4].

La branche paternelle

Depuis trois cents ans, la famille paternelle de Verdi vit sur le territoire de Sant’Agata, un hameau de la commune de Villanova sull'Arda dans la province de Plaisance, en Bassa padana, à peu de distance de Busseto. Giuseppe Antonio, le grand-père du musicien, et son épouse, Francesca Bianchi, originaire de Villanova sull’Arda, ont douze enfants. Dans les années 1780, sans doute poussés par l’insuffisance des revenus d’un domaine trop modeste pour une si grande famille, les Verdi émigrent aux Roncole où naissent les cinq derniers enfants. Ils y tiennent une ferme-auberge, l’Osteria vecchia et exploitent dans le même temps quelques arpents de terre. À la mort de Giuseppe Antonio, Carlo, le père du compositeur, alors âgé de dix-neuf ans, seconde sa mère à l’auberge. Il épouse en 1805 Luigia Uttini, fileuse de son état dans un coin de l'auberge familiale de Busseto[5]. Le couple est installé à l’Osteria vecchia depuis huit ans lorsque naît leur premier enfant, Giuseppe.

La branche maternelle

La famille de Luigia Uttini, originaire du Val d'Ossola, émigre au XVIIe siècle, pour partir à Bologne où ses membres sont forgeron, boulanger, aubergiste… Une seconde branche s’installe dans la région de Plaisance. On trouve parmi ceux-ci des régisseurs, des professeurs, des hommes d’église… Luigia naît en 1787 à Saliceto di Cadeo où ses parents, Carlo et Angela Villa, tiennent une auberge-épicerie, comme celle qu’ils ouvriront une quinzaine d’années plus tard à Busseto et où viendra s’approvisionner Carlo Verdi, ce qui occasionnera sa rencontre avec sa future jeune épouse.

Contrairement à la légende qu’il a lui-même contribué à forger, les origines de Verdi, même si sa mère ne sait ni lire ni écrire, ne sont pas celles d’un enfant du popolo minuto[6]. Les deux branches de sa famille appartiennent à la petite bourgeoisie de campagne, relativement aisée.

« Les Verdi avaient leur banc à l’église des Roncole et le chef du clan (…) était membre de la confraternité de la Sainte Conception à laquelle les Verdi firent des dons importants[7]. »

Les origines de la vocation musicale

De même, bien que Verdi l’ait certainement ignoré, musicalement, « l’enfant n’était pas né de rien[8] » comme il se plaisait à le laisser penser. On trouve en effet au XVIIIe siècle, dans la branche bolonaise de la famille Uttini, deux cantatrices, un ténor, contemporain et connu de Mozart et un compositeur, Francesco Antonio Uttini (1723-1795). Ce dernier, marié à une nièce d’Alessandro Scarlatti, est l’auteur d’une vingtaine d’opere serie, de chœurs pour les tragédies de Racine[9] et de la messe de couronnement de Gustave III de Suède dont l’assassinat sera le thème de l'opéra Un bal masqué (Un ballo in maschera) en 1859.

C’est cependant plus en direction de l’environnement social que directement familial qu’il convient de rechercher les origines de cette vocation. L’Italie du XVIIIe siècle s’enthousiasme pour l’art lyrique et bien sûr, ni le duché de Parme et Plaisance ni la ville de Busseto ne sont exempts de cette passion. Le petit Giuseppe est dès sa prime enfance au contact des musiciens ambulants qui font halte à l’auberge des Roncole. L’enfant essaie les instruments, chante avec les chœurs, engrange les souvenirs qui nourriront plus tard l’inspiration populaire de ses opéras.

Mais tout « plongé dans l’extase[10] » qu’il ait pu être à l’écoute des orgues de Barbarie de passage, cette vocation n’aurait pas eu de suite sans la tendre attention que Carlo et Luigia pouvaient accorder à Peppino au sein d’une cellule familiale inhabituellement réduite pour l’époque[11]. Le jeune Verdi aurait peut-être aussi évolué dans l’échelle sociale sans nécessairement devenir musicien si don Pietro Baistrocchi, le maître d’école, organiste de l’église des Roncole et ami de la famille, n’avait pris conscience du caractère exceptionnel de cet attrait de l’enfant pour la musique. Attrait qu’il avait pu remarquer lorsque Peppino restait des heures à l’écouter jouer le répertoire tant sacré que profane.

Roncole

Ainsi, le jeune Verdi bénéficie-t-il dès l’âge de quatre ans des rudiments de latin et d’italien[12] dispensés par Baistrocchi avant de rentrer, à six ans, à l’école du village. Selon les témoignages rapportés par ses biographes, il est un élève attentif au caractère paisible, plutôt solitaire sans toutefois refuser de se mêler aux jeux des autres enfants, exécutant par ailleurs sans se faire prier les tâches qui lui sont confiées à l’osteria.

Caractère paisible mais affirmé : on ne dérange pas impunément Peppino dans son écoute de la musique d’orgue. Don Masini en fait les frais, qui s’entend menacé dans un parfait dialecte d’un furieux : « Dio t’manda ’na sajetta » (« que Dieu te foudroie ») pour avoir envoyé rouler le garçon en bas de l’autel parce que les burettes n’arrivaient pas. Huit ans plus tard, le prêtre est effectivement foudroyé : Verdi, à sept ans, s'est déjà approprié le thème de la maledizione[13].

Parallèlement à sa scolarité, il reçoit ses premières leçons de musique de son maître organiste et va pouvoir faire ses premières gammes, alors qu’il a atteint sa septième année, sur une vieille épinette que lui achète son père. L’instrument, déjà ancien et très sollicité par un Peppino plus qu’assidu, devra être réparé. Carlo fait appel à Stefano Cavalletti, facteur d’orgues réputé dans la région, qui rédigera ainsi sa facture[14] :

« Ces sautereaux ont été refaits et empennés de cuir par moi, Stefano Cavalletti, et j’ai adapté le pédalier dont je vous ai fait cadeau ; de même j’ai refait gratuitement lesdits sautereaux, voyant les bonnes dispositions du jeune Giuseppe Verdi pour apprendre à jouer cet instrument, ce qui me suffit pour m’estimer totalement réglé.

Anno Domini (1821) »

Pendant encore deux ans, le jeune garçon complète sa formation musicale par la pratique en assurant le remplacement de don Baistrocchi à l’orgue de l’église. À dix ans, Peppino a déjà acquis tout ce que l’organiste et le curé des Roncole pouvaient lui apporter.

Busseto

Grâce à l’intérêt du négociant Antonio Barezzi, amateur de musique, membre de la Società Filarmonica locale et ami de Carlo Verdi, le jeune Giuseppe est admis au Ginnasio, le lycée de Busseto à l’automne 1823. Il y suit brillamment la classe de don Pietro Seletti, directeur de l’école, intellectuel provincial sans doute mais savant linguiste, astronome amateur et musicien, qui envisageait peut-être pour le garçon une carrière professorale ou le sacerdoce. Le père franciscain Lorenzo da Terzorio, chez lequel il loge, l’entend jouer inlassablement après les leçons de latin. Il conseille à Carlo Verdi d’inscrire son fils à l’école de musique de Ferdinando Provesi, directeur de la Société philharmonique de la ville, où il entre en 1825. Le jeune Verdi mène alors de front ses études classiques et musicales à Busseto et ses fonctions d’organiste aux Roncole où il finit par remplacer son vieux maître à l’âge de douze ans. Il termine ses humanités avec une mention très bien en 1827 et pendant encore deux ans complète sa formation musicale avec l’harmonie et la composition auprès de Provesi[15].

Don Seletti a abandonné son projet en entendant Verdi lui répondre, alors qu’il lui demandait quelle musique il venait de jouer lorsqu’il avait remplacé au pied levé un organiste défaillant : « Mais la mienne, maître, je n’ai fait que suivre mon inspiration[16] ». Provesi le considère dès lors comme son égal et Barezzi l’introduit dans les salons des notables bussetans, membres de la Società Filarmonica. Là, il donne ses premiers concerts en soliste (le piano à queue de Barezzi a remplacé sa chère épinette) ou dirige l’orchestre des Filarmonici. En 1828, il a tout juste quinze ans lorsqu’il compose une symphonie à partir de l’ouverture du Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, suivie d’une cantate (perdue) pour baryton et orchestre en huit mouvements, I Deliri di Saul, d’après la célèbre tragédie de Vittorio Alfieri, d’un Stabat Mater, d’un Domine ad adjuvandum pour orchestre, flûte et ténor et d’autres compositions profanes ou sacrées.

Durant les années qui suivent, il poursuit sa formation littéraire (Virgile, Cicéron, Alfieri[17], Manzoni, et bientôt Shakespeare) et continue à composer de nombreuses pièces[18] destinées à la Société philharmonique ou au théâtre de Busseto, maigrement rémunérées par la ville ; il remplace de plus en plus souvent Provesi à la classe ou au pupitre ; il tient l’orgue de San Bartolomeo et celui de San Michele Arcangelo aux Roncole. Les difficultés financières importantes auxquelles Carlo doit faire face ne lui permettent plus de pourvoir à l’entretien de son fils. Giuseppe qui donne également des leçons de piano à sa fille Margherita est finalement accueilli dans sa maison par Barezzi qui le considère un peu comme son propre fils.

Le , encore une fois sur l’insistance de Barezzi qui s’investira personnellement et de manière importante en doublant ses subsides, Carlo Verdi demande au Monte di Pietà (Mont de Piété) de Busseto une bourse destinée au financement des études de son fils au conservatoire de Milan. La réponse, favorable, n’arrivera que le , après l’intercession de l’archiduchesse Marie-Louise sollicitée par une seconde lettre de Carlo. Le départ à Milan de Verdi dont la prime jeunesse s’achève ici, s’il permet de résoudre le problème posé par les convenances qui n’autorisent plus Giuseppe et Margherita d’habiter sous le même toit du fait de leur idylle naissante, va surtout être la boîte de Pandore d’où émergera l’un des plus grands compositeurs d’opéras de tous les temps[19].

Milan

.jpg.webp)

« Haute stature, cheveux châtains, front élevé, sourcils noirs, yeux gris, nez aquilin, bouche petite, barbe sombre, menton ovale, visage maigre, teint pâle. Profession : étudiant en musique[20] »

Sujet de la Duchesse de Parme (et ex-impératrice des Français), Verdi doit remettre son passeport pour accéder à la capitale du royaume lombard-vénitien où la présence autrichienne est autrement perceptible qu’à Parme.

L’examen d’entrée au conservatoire de Milan, qui porte aujourd’hui son nom, se déroule à la fin du mois de juin. Le jury est composé de Francesco Basily, le censeur de l’établissement, Gaetano Piantanida et Antonio Angeleri, professeurs de piano et de contrepoint et d’Alessandro Rolla, compositeur et professeur de violon.

Alors que la fugue à quatre voix qu’il présente pour l’épreuve de composition est appréciée par le jury, il est refusé à cause de l’épreuve qu’il redoutait le moins : lors de son exécution au piano du Capriccio en la d’Heinrich Herz la position de ses mains est considérée comme irrémédiablement mauvaise. La position des mains, l’âge, de quatre ans supérieur à l’âge habituel d’admission, le peu de places de l’établissement, le statut d’étranger, toutes ces raisons cumulées ne pouvaient rendre que rédhibitoire la décision du comte de Hartig, gouverneur de Milan. De cette décision sans appel du , Verdi, habitué à être adulé dans le petit cercle des mélomanes de Busseto, conservera durablement une profonde amertume, comme l'atteste l'enveloppe rappelant le refus de son admission qu'il conservera toujours à portée de main[21].

En outre, il dépend désormais encore plus de son attentionné bienfaiteur pour payer les leçons particulières qu’il va devoir prendre. Même si la participation de Barezzi à tous ces frais est parfaitement désintéressée, la fierté du jeune homme ne peut qu’en être affectée.

Sur les conseils d’Alessandro Rolla, Verdi suit les cours du claveciniste de la Scala, Vincenzo Lavigna. L’ancien professeur de solfège de l’établissement milanais est offusqué de voir que ses collègues ont pu refuser l’accès du conservatoire à un jeune homme au talent aussi confirmé. Le cycle d’études dure trois années pendant lesquelles Verdi se prépare à réaliser son ambition : devenir maître de chapelle à Busseto. Trois années pendant lesquelles il écrit : « Des canons et des fugues, des fugues et des canons à toutes les sauces… ». Mais aussi trois années pendant lesquelles il fréquente assidûment la Scala développant un goût de plus en plus affirmé pour la tragédie lyrique et le milieu de l’opéra.

En avril 1834, il donne son premier concert public lors duquel il dirige brillamment La Création de Joseph Haydn, au Teatro dei Filodrammatici, en présence du comte Pompeo Belgioioso, bientôt suivie par La Cenerentola de Rossini, jouée devant l’archiduc Ranieri. Il écrit, sur commande du comte Borromeo, une cantate en l’honneur de l’empereur d’Autriche[22], un Tantum ergo pour la philharmonie de Busseto et commence à composer un opéra sur un livret écrit par un journaliste milanais, Antonio Piazza. La dernière année d’études lui pèse de plus en plus, tant il baigne déjà dans le monde du lyrique. En juillet 1835, Verdi reçoit enfin de Lavigna le certificat de fin d’études qui lui permet de prétendre à l’emploi de maestro di cappella.

C’est la mort dans l’âme que Giuseppe retourne cet été-là à Busseto. Margherita Barezzi l’a bien compris qui déclare à Ferdinando Galuzzi, le nouveau maire : « Verdi ne se fixera jamais, pour rien au monde à Busseto. Il a décidé de se consacrer à la musique lyrique et c’est dans ce domaine-là qu’il réussira, non dans celui de la musique religieuse[23] ».

Maître de musique à Busseto

Provesi, le vieux maître de Verdi à Busseto, est mort depuis deux ans[24]. Dès lors s’est ouverte entre libéraux laïques et conservateurs cléricaux, entre Coccardini et Codini, une guerre de succession clochemerlesque[25], chaque faction cherchant à placer son champion.

L’enjeu en est le double poste, indissociable, de maître de musique et dirigeant de la Filarmonica, rémunéré par les premiers, et de maître de chapelle et organiste payé par les seconds. Bien que le gouvernement ducal ait pris la décision d’ouvrir le concours en juin 1835, l’annonce n’en est rendue publique qu’en février 1836. Entretemps, Verdi a repris en main la Filarmonica et donne des concerts avec l’orchestre et des récitals d’orgue. Le , il se présente à l’examen devant Giuseppe Alvinovi, maître de chapelle de la cour du duché de Parme et ami du grand Niccolò Paganini. Satisfaction sans réserve du maître qui aurait même déclaré que Verdi était le « Paganini du piano »[26], offrant à Giuseppe une belle revanche sur son échec milanais. Le , Verdi est officiellement maître de musique de Busseto. Le , il signe avec la commune, représentée par Antonio Accarini, président du monte di pietà, un contrat léonin : salaire on ne peut plus modeste contre résidence obligatoire à Busseto, cinq leçons hebdomadaires à chaque élève en clavecin, piano, orgue, chant, contrepoint et composition, procurer les instruments nécessaires, direction de la société philharmonique pour tous les concerts et toutes les répétitions, pendant neuf ans, résiliable à trois ou six ans sous condition de dédit. Verdi, qui a pu parler d’esclavage dans une lettre à Lavigna, paye cher le soutien des Filarmonici.

Le , c’est un contrat nettement plus heureux que signe Peppino[27] : il épouse « Ghita » Barezzi après les brèves fiançailles qui ont suivi le si long innamoramento. Le jeune couple, aidé là encore par Barezzi, s’installe au palais Tebaldi où naissent, Virginia, le , et Icilio Romano, le , dont les prénoms, qui manifestent les sentiments politiques et patriotiques du jeune compositeur, sont inspirés par le théâtre de Vittorio Alfieri, auteur d'une Virginia.

Malgré le peu de temps dont il dispose en dehors de ses activités de maître de musique et des concerts avec la Filarmonica ou à l’orgue des églises de la région[28] auxquels se presse un public enthousiaste, Verdi compose. De la musique religieuse : un Tantum Ergo en fa majeur pour ténor et orchestre (1836), une Messa di Gloria jouée le en l’Église Croix Saint Esprit de Plaisance. De la musique profane : sur des poèmes de Vittorelli, Bianchi, Angiolini et Goethe traduits par le docteur Luigi Ballestra, il écrit Sei romanze pour voix et piano publiées cette même année par l’éditeur milanais Giovanni Canti. En 1838, deux sinfonie sont créées par la Philharmonie.

Et il poursuit l’écriture de l’opéra rapporté de Milan.

En , Lord Hamilton dont le livret est inspiré d’un ouvrage de Walter Scott consacré au Comte d’Arran, est terminé. Giuseppe Demaldè, cousin d’Antonio Barezzi, secrétaire de la Filarmonica, trésorier du monte di pietà, ami et premier biographe de Verdi, lui suggère de présenter son ouvrage à Parme. Mais, pour l’impresario du Teatro Regio, « il est hors de question de prendre le moindre risque pour un musicien dont la renommée ne s’étend guère qu’à quelques bourgades du plat pays parmesan »[29]. Nul n’est prophète en son pays.

Même échec à Milan où l’influence de Pietro Massini, qui lui avait confié la direction de l’orchestre des Filodrammatici à la fin de ses études et était devenu son ami, le mettant en relation avec Antonio Piazza, le librettiste de son Lord Hamilton, ne suffit pas à persuader Bartolomeo Merelli l’impresario de la Scala. La recommandation du Comte Opprandino Arrivebene n’a pas plus d’effet lors du déplacement du jeune compositeur à Milan au mois de .

Verdi devra-t-il dès lors se résoudre à poursuivre cette carrière de maître de musique à Busseto si éloignée de ses ambitions ?

Le la vie du jeune couple est affectée par la perte de la petite Virginia. Une période de vacances leur permet cependant de trouver un dérivatif à leur douleur en réalisant un nouveau voyage à Milan. Cette fois, le compositeur trouve une écoute favorable auprès du Comte Borromeo auquel il est présenté par Massini : son opéra sera donné lors de la soirée annuelle de bienfaisance du Pio Istituto teatrale. Le triste événement et la reprise tant espérée de contact avec la capitale de l’art lyrique conduisent Verdi, avec l’accord de Ghita, à prendre une décision radicale. Le , il écrit au maire de Busseto :

« Monsieur le Maire,

Je m’aperçois, hélas, que je ne puis rendre à ma malheureuse patrie les services dont j’aurais voulu m’acquitter envers elle. Je regrette que les circonstances ne me permettent pas de donner une preuve effective de mon attachement à la cité qui, la première, m’a donné le moyen de progresser dans l’art que je professe.

La nécessité où je suis de me procurer les moyens suffisants pour nourrir ma famille me pousse à chercher ailleurs ce que je ne peux obtenir dans ma patrie. C’est pour cela que, me conformant aux dispositions de l’article 8 du contrat passé entre la mairie et moi-même le 20 avril 1836, j’annonce à Votre Excellence, avant que n’expirent les six mois de préavis, que je ne continuerai plus à servir en qualité de maître de musique après le 10 mai 1839.

Je conserverai dans mon cœur la plus vive affection pour ma patrie et une reconnaissante estime pour ceux qui m’y ont aimé, encouragé et assisté […][30] »

De Lord Hamilton à Oberto, en passant par Rocester

Verdi revient le s’installer à Milan avec Margherita et Icilio Romano. Les répétitions d’Oberto débutent au printemps avec une distribution de rêve, dont Giuseppina Strepponi, mais sont interrompues du fait des défections successives. Contre toute attente, Merelli accepte finalement de monter l’opéra qui serait donné à la Scala après la première prévue au Pio Istituto et après quelques retouches apportées au livret par Temistocle Solera et à la partition par l’ajout d’un quatuor vocal.

Une totale incertitude règne chez les musicologues car, si Oberto nous est bien parvenu, il ne reste que peu de traces du Lord Hamilton et du Rocester et il est bien difficile de savoir lequel a succédé à l’autre et lequel est à l’origine d’Oberto. Une lettre de Verdi à Massini du évoque la possibilité de « monter l’opéra Rocester à Parme » ce qui laisserait le temps à Piazza de « modifier le livret ici ou là ». Or, dans une autre lettre de 1871, Verdi précise que c’est le Lord Hamilton de Piazza qui serait à l’origine d’Oberto. Se pose encore la question de savoir si Piazza avait fourni un ou deux livrets à Verdi, sous deux titres différents. Qu’il y ait eu un, deux ou trois livrets, il n’y a qu’un librettiste initial et, seule subsiste la composition musicale d’Oberto[31].

Verdi et Margherita aménagent en septembre dans un appartement plus confortable et alors que le compositeur travaille aux retouches de l’opéra et que se déroulent les ultimes répétitions, un nouveau drame survient, emportant le petit Icilio Romano, le .

La première d’Oberto, Conte di San Bonifacio a finalement lieu le à la Scala et obtient un réel succès public et une critique suffisamment favorable aux yeux de l’impresario de la Scala pour que celui-ci programme quatorze représentations supplémentaires et propose à Verdi un contrat que celui-ci qualifiera de « proposition fastueuse pour l’époque » : l’impresario offrait quatre mille livres autrichiennes (quatre fois le salaire d’un maître de musique pendant trois ans) contre la production de trois opéras pour la Scala et pour Vienne où Merelli est également inspecteur des théâtres de la Cour. À cette proposition se rajoutait en outre celle de Giovanni Ricordi d’éditer Oberto, conte di Bonifacio. Verdi signe les deux contrats.

D’Il proscritto à Un giorno di regno en passant par Il finto Stanislao

Le livret d’Il proscritto fourni au début de l’année 1840 par Gaetano Rossi sur la commande de Merelli ne convient pas au compositeur qui n’y donnera pas suite. L’impresario le pressant de choisir une œuvre comique parmi plusieurs livrets de Felice Romani, Verdi porte son choix sur Il finto Stanislao, qui lui semble, selon ses propos, le moins mauvais et qui deviendra l’opera buffa Un giorno di regno.

Alors qu’il travaillait d’arrache-pied pour rattraper le retard accumulé, Margherita, sans doute affaiblie par la perte coup sur coup de ses deux enfants, mourut le d’une méningite fulgurante.

« J’étais seul, désespérément seul[32]. »

Au plus profond de son désespoir, Verdi envisage sérieusement d’abandonner la carrière lyrique. L’amicale fermeté de Merelli, et la menace de devoir payer le dédit prévu au contrat, le contraignent à respecter son engagement et à terminer son opera buffa. L’unique représentation d’Un giorno di regno, le est un fiasco. C’est le manque de conviction des chanteurs, sévèrement hués, qui est à l’origine de cet échec. La musique de Verdi, quant à elle, est accueillie par des applaudissements. Ce sera son seul essai à la comédie jusqu’à Falstaff, à la fin de sa carrière.

Il n’en fallait pas plus pour rouvrir la blessure. Verdi informe Merelli de sa décision de résilier son contrat et de renoncer à sa carrière de compositeur. Encore une fois, Merelli joue finement en remettant Oberto à l’affiche pour dix-sept représentations dont le succès remet un peu de baume au cœur du maestro et lui permet de gagner l’argent nécessaire pour quitter l’appartement où se trouvent trop de douloureux souvenirs.

Nabucco : le début d’une fulgurante carrière

La seconde commande de Merelli, sur un livret de Temistocle Solera, est le triomphal Nabucco, représenté pour la première fois le à La Scala, avec Giuseppina Strepponi, soprano, dans le rôle d’Abigaille.

D’après un des deux récits que le compositeur donna de la genèse de ce premier chef-d'œuvre, ce sont les paroles du Chœur des Hébreux, le célèbre Va, pensiero, qui permirent à Verdi de retrouver le goût de l’écriture.

En réalité, une analyse serrée du drame, mise en regard du Saul d'Alfieri qui avait déjà inspiré Verdi dans son adolescence, met au jour les moteurs littéraires et symboliques de cette histoire d'un roi sombrant dans la folie pour avoir voulu transcender sa condition[33], thème autrement important que la révolte politique dans l'œuvre et la psyché verdiennes.

Après une longue période de dépression durant l’hiver 1840-1841, Verdi reprend donc progressivement contact avec le milieu musical milanais et se met finalement à la composition en mai 1841. La partition de Nabucco (le nom abrégé du roi est une tradition italienne depuis le XVIe siècle) est livrée au début de l’automne et mise à l’affiche de la Scala par Merelli pour la saison de Carnaval[34]. Dès le finale du premier acte, le rideau tombe sur les acclamations du public et c’est sur une tornade d’applaudissements que se termine la représentation. La presse milanaise est dithyrambique : Verdi triomphe à Milan.

Et pourtant, le public de mars 1842 n'est pas seulement sensible au message politique, du reste exagéré, de Nabucco. C’est une autre composante de l’opéra qui, dès la première représentation, emporte si spontanément l’adhésion des Milanais pour l’œuvre de Verdi. D’un Verdi qui a été nourri par la violence de cette terre émilienne et par la dureté de sa formation, mais aussi par l’amour des chants repris en chœur par les paysans et les musiciens ambulants. L’œuvre d’un Verdi qui sera qualifiée de « barbare » par la critique parisienne. Mais qui répond pour l’heure à la demande d’un public lassé de psychologisme et en attente de la grandeur qui manque aux opéras de Gaetano Donizetti ou Saverio Mercadante. C’est le caractère romantique de Verdi qui, faisant fi des règles du classicisme et du « bon goût », a touché le cœur de ce public.

Giuseppe Mazzini, reprochant à la production lyrique de ce temps « son hédonisme, son individualisme et son absence d’inspiration morale estime que doit se substituer à cet art matérialiste et décadent une nouvelle forme de dramaturgie privilégiant le réalisme et les préoccupations sociales ». Le patriote italien en appelle, en exergue à la Philosophie de la musique, publié en 1836 :

« au jeune inconnu qui, peut-être, quelque part dans notre pays, est travaillé par l’inspiration, tandis que j’écris ces lignes, et enferme en lui le secret d’une époque nouvelle[35]. »

Après une saison de cinquante-sept représentations triomphales à la Scala, l’opéra est donné, pour la première fois en dehors de l'Italie, au Theater am Kärntnertor de Vienne avec le même succès le [36]. Verdi, dont les relations avec la Strepponi sont désormais connues rejoint ensuite la cantatrice à Parme. Nabucco est programmé au Teatro Regio où Carlo Verdi assiste, le 17, en proie à une émotion bien compréhensible, à la première des vingt-deux représentations dont deux, dirigées par le maestro, ont pour spectatrice Marie-Louise d'Autriche, archiduchesse de Parme.

Des Lombardi alla prima crociata à La battaglia di Legnano : les années difficiles

Ce succès est le début d’une fulgurante et longue carrière. Les seize années qui suivent, durant lesquelles Verdi écrit en moyenne un opéra par an, sont qualifiées par le maestro lui-même comme ses « années de galère », lors desquelles il est contraint de composer frénétiquement pour vivre. Toutes les œuvres de cette période ne sont pas excellentes, mais toutes sont caractérisées par une théâtralité typique de Verdi. Des Lombardi alla prima crociata donnés à la Scala le , à La battaglia di Legnano représentée au Teatro Argentina de Rome le , c’est une succession quasi ininterrompue de succès, avec des représentations dans les théâtres de toute l’Europe.

Le musicien qui n’est désormais plus le jeune inconnu invoqué par Mazzini passe l’été de 1842 à Busseto où, le goût retrouvé pour l’écriture, il entreprend la composition des Lombardi alla prima crociata sur le livret que Temistocle Solera a tiré d’un poème de Tommaso Grossi. Verdi est maintenant tout à fait conscient de l’effet produit sur les Milanais par les thèmes patriotiques et les chœurs vibrants de Nabucco. Et force est de constater qu'il n'hésite pas à user de cette « recette », qui ne va pas à l’encontre de ses convictions, pour donner au public cette satisfaction que n’offrent pas les œuvres des autres compositeurs. L’allusion est claire et les autorités autrichiennes ne s’y trompent pas : la délivrance de Jérusalem par les Lombards parle aux Milanais le langage de l’indépendance par rapport à la domination des Habsbourg. Mais c’est l’église, représentée par l’archevêque Gaisruck, qui exercera une censure contre laquelle, le compositeur n’ayant aucune intention de changer ni la moindre virgule ni la moindre croche, Bartolomeo Merelli doit lutter pied à pied pour sauver sa saison. Et c’est sur les accents patriotiques du chœur des croisés que le public de la Scala acclame encore une fois, le , le compositeur et les chanteurs rappelés longuement par de vibrants applaudissements. À Florence, les réactions du public de la Pergola sont plus mitigées et le fiasco de la Fenice à Venise n’est finalement qu’une parenthèse vite refermée sur la fulgurante carrière qui s’ouvre devant le compositeur pour de longues années.

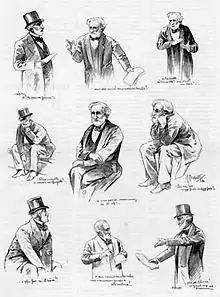

.jpg.webp)

Le comte Mocenigo, directeur de la Fenice, ne s’y est pas trompé, qui souhaite voir Verdi créer une nouvelle œuvre à Venise. Le compositeur est maintenant un homme d’affaires averti et ce n’est qu’après d’âpres négociations que le contrat est signé dans les termes souhaités par le maestro. Il écrivait à Mocenigo, le :

« Je mettrai en scène I Lombardi, j’écrirai le nouvel opéra en laissant toute la partition à la société de gestion.

Je ferai écrire le livret à mes frais et la société me versera 12 000 lires autrichiennes.

Ou bien, si on me laisse la propriété de la partition, tout en acceptant les autres conditions, on me versera 6 000 lires autrichiennes[37]. »

Le travail sur le livret qui devait être tiré du drame romantique de Victor Hugo, Hernani, consacre le début d’une étroite collaboration et d’une grande amitié avec le librettiste Francesco Maria Piave. Encore une fois, Verdi doit lutter contre la censure et accepter de supprimer les termes de « vengeance » ou de « sang » pour que soit maintenu le titre original (italianisé) d’Ernani contre l’exigence des autorités autrichiennes. Il se bat aussi contre la direction de la Fenice pour obtenir des chanteurs capables de faire face aux difficultés vocales des rôles. Et malgré les difficultés, malgré les contre-temps, malgré les mauvaises volontés, la première, le est un succès, la seconde un triomphe. Verdi a 30 ans. À Venise, Milan, Parme, Florence, Bologne, il est le maître de la scène lyrique.

Après une série de représentations à Vienne organisée par Gaetano Donizetti qui assurait alors la direction artistique du Kärntnerthor Theater, Ernani fait en trois ans le tour de la planète : Paris, Rio de Janeiro, Londres, Copenhague, Istanbul, et en comptant les théâtres de la péninsule, ce sont plus de deux cent cinquante maisons d’opéra qui accueilleront l’œuvre, assurant ainsi à Verdi la notoriété qu’il pouvait attendre en retour d’une vie exténuante consacrée autant à la course au cachet qu’à l’écriture.

Notoriété, mais aussi double revanche, sociale et économique, de ce fils d’aubergiste pauvre aux origines paysannes. Verdi est depuis déjà quelques années bien introduit et parfaitement à l’aise dans les milieux musicaux et aristocratiques milanais. La comtesse Clara Maffei, dont le salon bruissait des désirs et projets d’unification italienne, et qui restera son amie sa vie entière, le reçoit dès cette époque. Et c’est également à cette époque que Verdi commence sa double vie de musicien et de propriétaire terrien. Sa première acquisition, Il Pulgaro, est une ferme qui jouxte les terres que son père louait jusqu’à la résiliation du bail par le curé de la Madonna dei Prati lorsque Carlo n’a plus été en mesure de faire face à cette charge.

Malgré l’altération de sa santé occasionnée par la lutte opiniâtre contre les directeurs de théâtres trop exigeants, le harcèlement des éditeurs de musiques rivaux (les Lucca et les Ricordi à Milan, les frères Escudier à Paris ou Benjamin Lumley à Londres) en recherche d’exclusivité, et surtout par les menaces d'un caractère dépressif[38], Verdi va encore accélérer sa production. Si ses cinq premiers opéras sont créés sur un rythme annuel, les suivants ne seront espacés que de quelques mois et leur qualité se ressentira de ces mauvaises conditions.

Le repos forcé qu’il prend à Busseto lors de l’été 1844 n’est pas complètement oisif puisqu’il y termine la composition de I due Foscari sur un livret inspiré au fidèle Piave par un drame du même nom de Lord Byron. À défaut d’une œuvre transcendante (Verdi lui-même la trouvait trop uniforme de couleur[39]), l'opéra, dépourvu de contenu politique, est une sombre et belle méditation que, curieusement, le public du Teatro Argentina de Rome accueille avec succès le .

L’année suivante, Giovanna d'Arco, inégale mais mélodiquement surabondante[40], renforce sa célébrité. Trois mois après I due Foscari, le nouvel opéra est prêt. Comme pour les premières œuvres milanaises, le livret, inspiré d’un poème de Friedrich von Schiller, est ici écrit par Temistocle Solera. Il est donné le à la Scala où il bénéficie du même accueil par le public et où il sera représenté dix-sept fois.

La bourse que le Monte di Pietà e d’Abbondanza de Busseto avait accordée à Verdi, loin d’être exceptionnelle, relevait au contraire d’une pratique habituelle dont allait bénéficier un autre protégé du « clan » Barezzi, Emanuele Muzio. De 1844 à 1847, envoyé à Milan pour y poursuivre des études musicales débutées dans l’école de Ferdinando Provesi, il est l’élève de Verdi. Sa correspondance avec Barezzi nous renseigne sur la vie du maestro dans ces années présentées par lui-même comme des « années de galère ». Muzio en parle comme « le plus fêté, le plus fameux de toute l’Europe, le signor Giuseppe Verdi, l’idole des Milanais » pendant que le musicologue italien Massimo Mila évoque un « Verdi à l’ombre des jeunes filles en fleur[41] ». Ce qui n’empêche pas Verdi de mener parallèlement cette vie de galérien que lui impose sa phénoménale production et ses engagements de plus en plus nombreux. Le jeune Muzio, extrêmement attaché au « Signor Maestro », est alors d’une aide précieuse pour le compositeur dont il devient à la fois le secrétaire et l’homme à tout faire et dont il restera sa vie durant l’ami indéfectible.

Verdi, malade pendant la composition d’Alzira, est l’objet de tous les soins de la part du jeune Bussetan dont la sollicitude et l’inquiétude pour l’état de santé du maestro ressort des lettres envoyées à Antonio Barezzi. Vincenzo Flaùto, impresario du Teatro San Carlo de Naples et commanditaire de l’opéra, auquel Verdi a demandé un report de la date de création, ne s’y laisse pas prendre qui répond à sa lettre :

« Votre guérison, vous l’obtiendrez grâce à l’air de Naples et aux conseils que je vous donnerai quand vous serez ici, puisque j’ai été moi-même médecin et ai renoncé aux impostures de cette profession[42]. »

Flaùto connaît les causes de la « maladie » de Verdi : celui-ci redoute en fait plus que tout autre le public de « la grande dame déchue du mélodrame italien ». Et en effet, est-ce en raison de la cabale de la presse qui qualifie sa musique de « barbare », de l’opposition des partisans de Saverio Mercadante (directeur du conservatoire de Naples) réfractaires à toute nouveauté et donc à la musique romantique, est-ce grâce à l’excellente prestation des Tadolini, Fraschini et Coletti ou à la réputation qui avait précédé Verdi et à l’accueil enthousiaste réservé à I due Foscari, toujours est-il que la première de la médiocre Alzira au Teatro San Carlo le n’est ni un succès ni un fiasco et c’est découragé que Verdi quitte Naples après la troisième représentation.

À la fin de l’été il se rend à Busseto où il achète le palazzo Cavalli, l’imposante demeure bourgeoise de l’ancien maire, l’une des plus magnifiques de la ville et où il entreprend la composition de l’opéra commandé pour la Fenice.

Venise n’est pas Naples. Verdi est heureux d’y retrouver son ami Francesco Maria Piave, initialement pressenti pour l’écriture du livret d’Attila finalement confiée à Temistocle Solera. Et le public vénitien se réjouit à l’idée de revoir l’auteur d’Ernani auquel il a fait un accueil triomphal trois ans plus tôt et dont Un giorno di regno, sifflé à Milan, connaît ici un succès qui pourrait paraître inattendu. Le , terrassé par un refroidissement qui lui impose de garder la chambre pendant plus d’un mois il ne peut cependant assister au gala d’ouverture de la saison où sont présents le tsar et la tsarine de Russie et où l’on donne sa Giovanna d'Arco.

Le , l’accueil d’Attila est mitigé lors de la première mais, à la direction de l’orchestre de la Fenice et avec une distribution magnifique, Verdi triomphe lors des représentations suivantes. Ce neuvième opéra, qui, selon certains, marque un tournant[43], approfondit en réalité les thèmes les plus intimes de l'âme verdienne, en lui permettant de se débarrasser des facilités :

« Je suis fatigué de ces fanfares sur la scène. [Elles] n’ont plus le prestige de la nouveauté. Et puis des marches, j’en ai déjà fait beaucoup : une guerrière dans Nabucco, une autre solennelle et grave dans Giovanna d’Arco, et je n’en ferai jamais de meilleure. Enfin ! ne peut-on faire un opéra grandiose sans le fracas de la fanfare ? Et Guillaume Tell ? et Robert le Diable ? ne sont-ils pas grandioses ? Et pourtant ils n’ont pas de fanfare ! désormais la fanfare est un genre provincial [una provincialata] qui n’a plus lieu d’être dans les grandes villes[44]. »

Et, en effet, préfigurées par Nabucco, I due Foscari ou Attila, les œuvres de la maturité ne sont pas loin.

Macbeth, qui marque une véritable révolution dans le théâtre de Verdi et l'opéra italien, est une œuvre si importante et si novatrice que, vingt ans plus tard, Verdi la retouchera sans affecter la géniale « naïveté » de la partition originelle[45]. Il y travaille pour la première fois le drame pulsionnel des individus plutôt que les sentiments collectifs. Verdi n’est déjà plus dans les meilleurs termes avec Bartolomeo Merelli aussi le compositeur s’attache-t-il à convaincre Alessandro Lanari, l’impresario du Teatro della Pergola afin de voir son opéra monté à Florence plutôt que sur la scène milanaise avec laquelle il ne veut plus avoir affaire. Le livret est confié à Francesco Maria Piave et retravaillé par Andrea Maffei.

Triomphe public pour la première, le , réserve de la critique cependant qui reproche encore au compositeur la « facilité » de sa musique et de ne pas avoir suffisamment retranscrit la dimension shakespearienne. C’est donc plus le patriote portant, à la veille des révolutions de 1848, les espoirs de liberté du peuple italien qui est fêté par les Florentins que le compositeur dont le caractère novateur de l’œuvre n’est pas encore nettement perçu.

Au mois de mai 1847, la partition des masnadieri, commencée avant celle de Macbeth sur le livret de Maffei, est enfin terminée. Verdi va peut-être enfin pouvoir répondre à la sollicitation de Benjamin Lumley qui lui réclame cette œuvre depuis plus d’un an pour Her Majesty's Theatre. Après un intermède parisien d’un mois, lors duquel il retrouve son amante et future compagne Giuseppina Strepponi installée dans la capitale française où elle donne des cours de chant, le compositeur se rend, sans enthousiasme et pressé d’en repartir, à Londres où l’opéra est créé le . La passion sans borne des Londoniens pour le musicien fera passer au second plan les défauts d’une œuvre qui souffre de l’indigence de son livret, mais qui pour l’heure bénéficie des acclamations du public de la première. Ni l’ovation délirante[46] au compositeur adulé plutôt qu’à l’œuvre, ni l’accueil triomphal réservé à Ernani et I due Foscari représentés à Covent Garden ne le retiendront : cinq jours plus tard, il est de nouveau à Paris. Il y restera sept mois.

À Paris, Verdi se risque pour la première fois dans le genre du « grand opéra », en récrivant rapidement pour l’Opéra I Lombardi alla prima crociata jamais représentés en France. Chantée en français sur un livret d’Alphonse Royer et Gustave Vaëz l’œuvre remaniée et rebaptisée Jérusalem ne connaîtra qu’un demi-succès. Cette fois c’est à la médiocrité des interprètes, chœurs et orchestre compris, que Verdi attribuera la mauvaise réception de son opéra[47], le , par le public de la salle de la rue Le Peletier.

C’est à Paris que Verdi écrit, en deux mois, l'inégale partition d'Il corsaro[48] pour la confier à Muzio en février 1848 à l’attention de l’éditeur Francesco Lucca avec lequel un contrat avait été signé en 1845, car Ricordi subissait à l’époque le même ostracisme que le directeur de la Scala de la part du maestro. La création en est réservée au Teatro Grande de Trieste où l’œuvre est donnée le en l’absence de Verdi alors occupé, entre autres, à l’écriture de La battaglia di Legnano.

En ce printemps 1848, c’est encore de Paris que Verdi suit les événements qui mettent à feu et à sang Milan, Venise et toute la péninsule et qui vont embraser l’Europe. Ses opéras à la résonance patriotique sont pour une bonne part à l’origine de ce mouvement révolutionnaire : heureux à Paris auprès de Giuseppina Strepponi, mais attendu par ses amis qui ont fait le coup de feu contre l’occupant autrichien et par toute une nation dont il est devenu le chantre, le compositeur ne peut décemment plus rester à l’écart de cet événement historique. Il arrive à Milan le pour se rendre quelques jours plus tard à Busseto puis à Sant’Agata, où il se rend acquéreur d’une propriété, et pour reprendre, mi-mai, le chemin vers la France. Ce qui fait dire à Pierre Milza :

« … il arrivait après la bataille et il repartait avant que les soldats de Radetzky eussent réoccupé la ville[49]. »

pour ajouter aussitôt :

« Simplement, Verdi n’avait ni l’étoffe d’un combattant ni la vanité de se prendre pour un héros. Son combat pour la liberté et pour la patrie italienne, il le menait sur la scène. »

affirmant la sincérité du maestro qui ressort de la lettre du envoyée à Piave. C’est donc à nouveau de Paris que Verdi apprend l’arrestation de nombre de ses amis ou leur exil forcé par la répression autrichienne. Clara Maffei et Carlo Tenca sont maintenant des fuorusciti, des réfugiés politiques en Suisse.

L’été 1848 vécu à Passy, dans une atmosphère que l’on retrouvera dans le deuxième acte de La traviata, marque un tournant dans la vie de Verdi qui décide de faire de Giuseppina Strepponi, alias « Peppina », sa compagne. En attendant l’écriture du livret de La battaglia di Legnano par Salvatore Cammarano, et pour répondre à la promesse faite à Giuseppe Mazzini, il écrit la musique de Suona la tromba (Sonne la trompette) sur un poème de Goffredo Mameli qu’il envoie le au fondateur de la Giovine Italia avec ces mots dénotant son engagement patriotique :

« Puisse cet hymne être bientôt chanté dans les plaines lombardes, au son du canon[50]. »

Pendant qu’il compose à Paris son nouvel opéra sur un sujet historique tellement proche de la situation contemporaine : la lutte de la Ligue lombarde contre l’empereur germanique Frédéric Barberousse, se déroulent en Italie les événements qui seront suivis d’un armistice qui ne fera pas rendre les armes aux révolutionnaires. Radetzky saisira l’occasion de la rupture de cette trêve pour écraser, le , l’armée piémontaise et après deux mois de lutte acharnée les Autrichiens finiront par venir à bout, le , de la résistance du royaume lombard-vénitien. De son côté, Louis Napoléon fait reprendre Rome, le , par les troupes d’Oudinot pour permettre le retour de Pie IX dans les États de l'Église qu’il avait fuis : ce sera la fin de l’éphémère république romaine.

Mais le , lors de la première de La battaglia di Legnano au Teatro Argentina, Rome n’est pas encore perdue et c’est dans une atmosphère de délire quasiment hystérique que sont accueillis l’œuvre et le maestro par un public mis en transe par les airs patriotiques. Verdi est véritablement ce soir-là devenu aux yeux du peuple italien l’incarnation des idéaux du Risorgimento et il en prend la pleine mesure.

Le retour à Busseto : Luisa Miller, œuvre de transition

Dès le , Verdi est de nouveau à Paris où il retrouve Giuseppina Strepponi. Il a trente-cinq ans, il est amoureux, ce qui ne l’empêche pas de rester un homme d’affaires intransigeant : estimant que les clauses n’en sont pas respectées par l’Opéra, il va mettre fin au contrat qui le lie à l’établissement parisien. Il se préoccupe aussi de la carrière de ses œuvres sur les scènes du monde entier où elles sont maintenant produites. Mais également de l’écriture des prochaines : il lui faut en effet honorer le contrat en cours avec Naples. Salvatore Cammarano lui a envoyé au mois de mai la trame du nouveau programme pour le Teatro San Carlo et il commence à travailler sur le spartito[51] de ce qui deviendra, à partir du drame de Friedrich von Schiller Kabale und Liebe, Luisa Miller.

Mais il a, certainement depuis même avant le retour à Paris, l’intention de s’installer en Italie où il pourra mieux s’occuper de ses affaires, musicales comme foncières. L’intention précisément de s’installer avec Peppina au palazzo Cavalli qu’il a acquis l’année précédente. Le maestro et son amie quittent Passy pour Busseto en , non sans appréhension car ils allaient devoir faire face aux préjugés conformistes de la petite ville. Et de fait ils vont passer les mois d’été à travailler sans contact avec la population bussétane pour en éviter la malveillance qui ne manque pas de se faire jour. La partition du nouvel opéra est prête dès la fin septembre et Verdi se rend à Naples début octobre pour un séjour de deux mois où il va découvrir la Campanie en compagnie de son beau-père Antonio Barezzi. Luisa Miller est donnée au San Carlo le : la première est un peu tiède, le public napolitain étant un peu déconcerté par la nouveauté de l'ouvrage, mais dès la seconde le succès ne cessera de croître.

Au terme de ces « années de galère », Luisa Miller marque en effet un moment fondamental dans l’évolution stylistique de Verdi : sa pensée musicale se fait plus raffinée et sa dramaturgie s’oriente vers une recherche approfondie et subtile de la psychologie des personnages toujours plus liée à la dimension bourgeoise et plus éloignée des préoccupations patriotiques exprimées à grand renfort d’éclatantes manifestations collectives[52]. Mais ce qui occasionne le trouble du public napolitain se situe dans le continuum musical, et dans l’importance accordée au sens des mots plutôt qu’à leur son. Verdi est ici en accord avec Richard Wagner quant au rapport nouveau entre le livret et la partition.

La commande suivante est un opéra pour Trieste. Verdi est tenté par plusieurs propositions d’adaptations (Marion Delorme et Ruy Blas de Victor Hugo, La Tempête et Hamlet de Shakespeare, Caïn de Lord Byron, Phèdre de Racine, Atala de Chateaubriand). Il aimerait surtout se consacrer enfin au Re Lear qu’il porte depuis si longtemps en lui[53]. Face aux difficultés, il se résout provisoirement à écrire la musique de Stiffelio sur l’adaptation par son ami Francesco Maria Piave d’une pièce d’Émile Souvestre et Eugène Bourgeois, drame bourgeois qui raconte l’histoire d’une épouse adultère pardonnée par son pasteur de mari : l’opéra était déjà vendu par Ricordi au Teatro Grande. Après le passage hargneux des ciseaux de la censure, l’œuvre est présentée au public triestain le , défigurée, « châtrée » selon les propres termes de Verdi[54]. Stiffelio rencontre malgré cela un succès qui le fait réclamer sur plusieurs scènes dont la Scala. Après le départ de Bartolomeo Merelli, Verdi était prêt à revenir sur la scène milanaise, s’il n’y avait constaté de nouvelles coupes à Gerusalemme et aux Lombardi : la réconciliation entre Verdi et Milan n’était pas pour tout de suite[55].

Rigoletto, Il trovatore et La traviata : la trilogie populaire

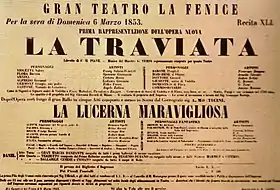

C’est la réalisation de la pleine maturité, confirmée par les trois titres de la « trilogie populaire », un triptyque d’opéras aux sujets extrêmement différents mais également aimés du public : Rigoletto (La Fenice Venise, 1851), Il trovatore (Teatro Apollo Rome, 1853) et La traviata (La Fenice Venise, 1853), trois mélodrames destinés à un succès jamais démenti malgré les débuts difficiles de La traviata.

Verdi avait envisagé dès la fin 1849 d’écrire à nouveau, pour la Fenice, sur une œuvre de Victor Hugo. Refus de Cammarano qui redoute non sans raison la censure napolitaine : les ciseaux de la Monarchie de Juillet ont en effet interdit la production, sur les scènes parisiennes, du Roi s’amuse qui décrit sans détour la vie dissolue à la cour du Roi de France, avec au centre le libertinage de François Ier. Le compositeur s’adresse donc une nouvelle fois à Piave en le persuadant qu’il tient là « l’une des plus grandes créations du théâtre moderne », ce qui en dit long sur l'implication affective du compositeur[56]. Croyant se jouer ainsi des censeurs vénitiens, Verdi change le titre initial pour La maledizione. Ceux-ci ne sont bien sûr pas dupes et qualifient le livret de « répugnante immoralité » et de « trivialité obscène ». La crainte de voir sa saison ruinée, Verdi menaçant de ne pas composer sur un nouveau livret avant le Carnaval, conduit Carlo Marzari, le directeur de la Fenice à intervenir auprès du directeur central de l’ordre public Luigi Martello. Verdi accepte finalement le compromis proposé de transférer l’action à la cour de Mantoue et de remplacer le roi de France par le duc et s’engage à respecter « les exigences de la décence en scène ». Le titre de Rigoletto est enfin substitué à celui de La maledizione.

La partition terminée, Verdi se rend en février à Venise où l’œuvre est donnée le . Accueilli par les ovations du public, Rigoletto commence alors à la Fenice une carrière dont le succès éclatant sur toutes les scènes internationales ne s’est jamais démenti. Au sortir de la représentation, La donna è mobile, l’air du duc de Mantoue, est sur toutes les lèvres. La critique en revanche, qui qualifie l’œuvre de « maudite » (L'Italia musicale), d’ « opéra le plus faible du signor Verdi » (le Times)[57] ne réalise pas que Verdi a présenté là une de ses œuvres les plus accomplies.

Au début de 1850, peu après Luisa Miller, Verdi avait demandé à Cammarano d’écrire un livret sur El Trovador (Le Trouvère) du dramaturge espagnol Antonio García Gutiérrez dont il admire la force théâtrale. Mais pas plus Cammarano que la direction du San Carlo ne semblent convaincus de l’intérêt de créer cet opéra qui ne manquerait pas d’attirer à nouveau les foudres de la censure sur l’établissement napolitain. Verdi propose alors l’œuvre à Vincenzo Jacovacci, l’impresario du Teatro Apollo de Rome. La mort de Cammarano en interrompt l’écriture du livret. Malgré sa tristesse, Verdi est trop avancé dans le projet pour y renoncer : il sollicite Leone Emanuele Bardare, jeune artiste parthénopéen et ami de Cammarano pour terminer le texte.

La douleur occasionnée par la perte de sa mère en , suivie par la disparition de Cammarano, auxquelles viennent s'ajouter des soucis financiers liés à la crise que traverse le milieu du spectacle en ces temps révolutionnaires mais aussi la vie difficile au sein d’une population hostile qui n’accepte pas sa liaison « scandaleuse » avec la Strepponi, ne sont certainement pas étrangers aux pénibles troubles gastriques (fréquents chez lui) et à une laryngite persistante dont souffre alors Verdi.

S’il est en mesure de faire face pendant l’écriture de son trovatore, tel n’est pas le cas lorsqu’il doit participer aux répétitions à Rome au début de l’année : l’œuvre est particulièrement difficile et exigeante pour les voix, et la médiocrité des chanteurs mis à sa disposition par le théâtre ne peuvent que faire sombrer Verdi dans une terrible angoisse. Le compositeur demande ici aux voix d’aller à la rencontre de la particularité des personnages ce qui représente des performances inhabituelles et qui sera à la source, par exemple, de ce que l’on nommera par la suite le « baryton verdien ». Inquiétude qui se révélera finalement infondée puisque, le , le public du Teatro Apollo ovationne une nouvelle fois le maestro et son œuvre. L'action en est complexe, mais, comme l'a si bien pressenti G. B. Shaw[58], l'œuvre, qu'irriguent « une puissance tragique, une mélancolie poignante, une vigueur impétueuse et un pathétisme à la fois intense et doux »[59], s'adresse « aux instincts et aux sens » et ne peut être comprise que comme un long rêve éveillé, avec ses incohérences apparentes et ses fulgurations d'outre-monde. Dans toute la péninsule, en Angleterre, en France, en Russie, la carrière du trovatore est partout triomphale. Peut-être est-ce là l’œuvre d’un génie dont les angoisses ont été adoucies par la tendresse d’une traviata aimante ?

Lors d’un nouveau séjour à Paris, Verdi assiste avec Peppina au début de 1852 à une représentation de La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils. Pour le compositeur, le parallèle est inévitable entre la vie de « dévoyée » de l’héroïne Marguerite Gautier et celle de Giuseppina qui, dans la période précédant sa rencontre avec Verdi avait vécu comme une « traviata ». La comparaison entre le père d'Armand Duval (Germont dans l'opéra) et Barezzi, son père adoptif, ne sera pas moins perceptible dans l'opéra. Lorsqu'en octobre de la même année Carlo Marzari, le directeur de la Fenice, presse le maestro de respecter le contrat signé au printemps, Verdi se décide pour cette adaptation à laquelle il travaille avec Piave.

Il considère que le sujet est parfaitement situé dans le Paris du Second Empire et n’admet pas la décision de la direction de la Fenice de décaler l’action et de la faire représenter en costumes du XVIIe siècle. Verdi sent d’autant plus le fiasco arriver qu’il ne réussit pas à avoir la soprano qu’il souhaite pour le rôle de Violetta : « une personnalité élégante, jeune, capable de chanter avec passion »[60]. Le , si la musique de Verdi est acclamée dans le prologue, il n’en va pas de même pour la suite et après rires et sifflets, la représentation se termine sous les huées du public. Les puritains ont réussi à dévoyer la pureté de ce drame intimiste, à l'écriture raffinée, où le pessimisme verdien face au monde social s'accroît singulièrement[61].

Ce n’est que lors de la reprise en 1854 que La traviata triomphe à Venise. Depuis lors ce succès ne s’est jamais démenti. Pourtant, la satisfaction de Verdi ne sera jamais complète : l’opéra ne sera représenté dans une mise en scène contemporaine qu’en 1906, cinq ans après sa mort.

L’installation à Sant’Agata : des Vêpres siciliennes à Un ballo in maschera

Verdi a installé ses parents sur le domaine dont il avait fait l’acquisition, à son retour de Paris en 1848, à Sant’Agata, le hameau des origines de sa famille paternelle. Or, Carlo Verdi n’admet pas la cohabitation hors mariage, considérée en soi comme scandaleuse au XIXe siècle, de son fils avec une femme, au passé de traviata qui plus est. Son attitude hostile achève de dégrader les rapports qui n’étaient déjà pas des meilleurs entre le père et le fils, et Verdi se décide à demander à ses parents de quitter son toit.

Au printemps de 1851, la vie à Busseto devenant par trop étouffante, le compositeur s’installe à Sant’Agata avec Giuseppina (qu’il n’épousera qu’en 1859). La disparition de Luigia dans cette circonstance est alors une source de remords pour Verdi, ajoutant à la déchirure de la perte de cette mère aimante. La tendresse de Peppina et la présence affectueuse de ses deux amis, Emanuele Muzio son ancien élève et le librettiste Francesco Maria Piave, se révéleront nécessaires pour lui permettre de sortir de son désespoir et de poursuivre la composition des deux derniers opéras de la « trilogie », les deux premières œuvres composées à Sant’Agata.

À son retour de Venise au printemps 1853, Verdi se penche à nouveau sur le projet du Re Lear. Après avoir récupéré, par l’entremise de son ami napolitain Cesare De Sanctis, le synopsis qu’il avait envoyé à Salvatore Cammarano en 1850, il le propose à Antonio Somma, un dramaturge dont il a fait la connaissance à Venise. Malgré un livret bien avancé, encore une fois, le maestro laisse l’ouvrage de côté pour se consacrer à une autre commande.

La « grande boutique », comme l’appelle Verdi a, selon lui, « assassiné » Luisa Miller et Jérusalem[62]. Or, l’Opéra du Paris haussmannien est avec La Scala le temple incontournable de l’art lyrique et Nestor Roqueplan a, en 1852, passé commande à Verdi d’un nouvel ouvrage, qui doit être obligatoirement écrit sur un livret produit par Eugène Scribe, le dramaturge attaché au théâtre, et livré pour être représenté à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855. Renonçant à cause d’une épidémie de choléra à un séjour hivernal à Naples qui devait lui permettre d’échapper à la morosité d’un hiver en tête à tête avec Peppina, qui s’adapte difficilement à Sant’Agata et au climat humide de la Bassa padana, Verdi décide de poursuivre dès le mois d’octobre 1853 la composition des Vêpres siciliennes à Paris, pour le plus grand bonheur de la Strepponi.

Mais Verdi n’aime pas le livret et il se saisit du moindre prétexte pour essayer de se dégager de ce contrat : la fugue sentimentale de la soprano Sophie Cruvelli, la mauvaise production de « l’usine à livrets » de Scribe, mais surtout, les « graves offenses à l’égard du peuple italien »[63] qui ressortent du texte relatant le massacre à Palerme des troupes d’occupation angevines par les insurgés siciliens. François-Louis Crosnier qui a succédé à Nestor Roqueplan à la direction de l’Opéra doit déployer des trésors de diplomatie pour convaincre Verdi que le contexte international des relations nouvelles entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne et de la guerre de Crimée dans laquelle les deux nations (rejointes par l’Angleterre) sont engagées côte à côte exclut le risque d’une manifestation d’italophobie.

L’opéra est finalement créé le rue Le Peletier : le prestige de l’Exposition universelle est sauf au grand soulagement du gouvernement impérial. La réception tant par le public que par la critique est plutôt réservée. Seul Hector Berlioz, si rarement tendre avec ses contemporains, dans La France musicale voit dans Les Vêpres « une empreinte de grandeur, une sorte de majesté souveraine »[64].

Verdi et Peppina ne sont pas pressés de quitter Paris où ils resteront encore six mois avec un intermède thermal à Enghien-les-Bains. Ils ne regagnent Sant’Agata que pour y passer l’hiver et le printemps 1855-1856. Malgré des conditions de vie nettement plus faciles (le maestro n’a plus besoin de courir le cachet; Giuseppina est maintenant acceptée par les notables de la région comme la moglie (l'épouse) du compositeur; Verdi est devenu le propriétaire foncier le plus important de Sant’Agata avec l’acquisition de huit fermes; il est fait chevalier de l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare par Victor-Emmanuel), l’état de santé du musicien est encore mauvais. Ses maux d’estomac sont sans doute à mettre sur le compte de l’obligation de l’écriture quasi simultanée de deux autres opéras qui devaient être produits en mars et en août 1857 mais aussi des préoccupations liées à la surveillance de son patrimoine musical.

Retour à Paris au milieu de l’été, nouvelle cure à Enghien, séjour à la résidence impériale de Compiègne à l’invitation de Napoléon III, nouveau contrat avec « la grande boutique ». Il s’agit cette fois d’adapter pour la scène parisienne Il trovatore qui sera créé à l’Opéra le sous le titre du Trouvère et obtiendra un formidable succès, tant public que critique[65]. Il s’agit aussi de protéger ses œuvres contre les plagiats et autres pirateries dont elles faisaient l’objet et notamment de régler le contentieux qui opposait Verdi à Toribio Calzado, le directeur du théâtre des Italiens. S’il obtient gain de cause pour La traviata et Rigoletto, il est débouté pour Il trovatore, l’impresario ayant utilisé non la partition de Ricordi mais des copies réalisées en Espagne. Le , la soprano Marietta Piccolomini est à Paris et chante pour la première représentation de l'opéra de Verdi, La Traviata, au Théâtre italien de Paris. L'impératrice Eugénie, n'ayant pu assister à ce spectacle salué par les critiques et le public, ordonna à Toribio Calzado, directeur du théâtre italien, de donner une représentation supplémentaire pour elle et son mari, Napoléon III[66].

Mais l’heure est à la création de Simon Boccanegra. Mi-, Verdi est à Venise pour les répétitions de son nouvel opéra. Le la représentation à la Fenice est catastrophique :

« J’ai eu à Venise un fiasco aussi grand que celui de La traviata. Je croyais avoir fait quelque chose de passable, mais il semble que je me sois trompé[67]. »

Pourtant l’argument est politique, la musique est belle et les interprètes, chanteurs, chœurs et orchestre furent à la hauteur. Mais nous sommes à Venise et les Vénitiens sont historiquement en lutte contre les Génois dans la conquête de la suprématie sur le commerce maritime : Venise boude tout simplement le sujet qui évoque la conjuration de Fiesco contre Simon Boccanegra, le premier Doge de Gênes. Le succès rencontré par Simon dans les autres villes, notamment à Reggio d'Émilie confirme si besoin était que la composition de Verdi n’est effectivement pas en cause dans ce qui ressemble plus à une cabale qu’à une critique musicalement justifiée. De fait, dans sa révision de 1881, l'ouvrage nous paraît aujourd’hui l'un des plus grands et des plus profonds de Verdi[68].

Verdi ne porte pas dans son cœur les frères Ercole et Luciano Marzi, impresarios notamment de la Fenice de Venise, du Teatro Grande de Trieste et du théâtre de Reggio d'Émilie. Mais un contrat est un contrat et les directeurs du Teatro Nuovo Comunale de Rimini mettent à la disposition du maestro les chanteurs qu’il souhaite et, surtout, la direction de l’orchestre est confiée à Angelo Mariani, l’un des meilleurs chefs italiens de l’époque — qui deviendra l’un des plus grands amis de Verdi, avant que les deux hommes ne se brouillent.

Le compositeur a donc accepté dès la fin de 1855 de reprendre son Stiffelio et, avec l’aide du fidèle Piave, il s’attelle au remaniement du livret qui passera ainsi plus facilement l’épreuve de la censure de cette ville sous autorité pontificale et s’adaptera mieux au goût du public. Un important travail de réécriture musicale avec notamment l’adjonction d’un quatrième acte finira de transformer Stiffelio en un Aroldo plutôt décevant.

Après une année de labeur interrompu par Boccanegra et Le Trouvère parisien, les répétitions peuvent enfin débuter dont Mariani se partage la direction avec Verdi pendant que celui-ci fait travailler les chanteurs. Le , le Teatro Nuovo Comunale de Rimini est inauguré avec Aroldo. L’accueil est triomphal : applaudissements après chaque numéro, vingt-sept rappels pour le compositeur et son librettiste, raccompagnement de Verdi à son hôtel à la lueur des flambeaux[69]. Reggio d'Émilie, Rimini, le « cigno di Busseto » est prophète en son pays.

.png.webp)

« Je pose en outre la question suivante ; les éléments suivants de mon drame subsistent-ils, oui ou non, dans la version censurée :

Le titre ? Non

Le poète ? Non

La période ? Non

Le cadre ? Non

Les personnages ? Non

Les situations ? Non

Le tirage au sort ? Non

Le bal ? Non

Un musicien qui se respecte et qui respecte son Art ne peut ni ne doit se déshonorer en acceptant […] de telles monstruosités qui violent les principes les plus fondamentaux de l’art dramatique et avilissent la conscience de l’artiste[70] »

L’opéra composé sur le thème de l’assassinat de Gustave III de Suède lors d’un bal masqué, qui avait déjà inspiré le drame écrit par Eugène Scribe pour l’opéra de Daniel-François-Esprit Auber, choisi par Verdi pour honorer le contrat conclu avec l’administration du Teatro San Carlo en 1856 et devenu sous la plume d’Antonio Somma Una vendetta in domino, ne sera pas monté à Naples.

Après avoir rejeté l’idée d’une adaptation de Ruy Blas, le premier choix de Verdi s’était une nouvelle fois porté sur le Re Lear dont l’idée ne le quittait pas. La direction du San Carlo n’étant pas en mesure de fournir les seuls chanteurs susceptibles pour Verdi de tenir les rôles de Lear et Cordelia, le compositeur remplace finalement cette proposition par celle d’Un ballo in maschera. Alors qu’il est à Naples en janvier 1858, prêt à commencer les répétitions, Verdi connaît, selon ses propres termes[71], une véritable descente aux enfers : l’imposition par la censure bourbonienne d’un livret complètement mutilé, plus de trois mois après avoir proposé son projet déjà modifié pour complaire à l’administration. Vendetta in domino, rendu méconnaissable sous l’effet des coups de ciseaux rageurs d’un fonctionnaire zélé, est devenu Adeglia degli Ademari. Rien ne subsiste, non seulement du titre, mais de la période, des personnages, des situations. Verdi demande aux juges d’apprécier la mutilation rendant le contrat caduc et obtient gain de cause : il peut reprendre son œuvre ; il devra en compensation accepter de monter Simon Boccanegra à l’automne pour la scène napolitaine. La représentation de Simon donnée en novembre 1858 est un triomphe : belle revanche pour Verdi.

Entre-temps, le maestro est entré en contact avec Vincenzo Jacovacci, l’impresario romain ravi de voir une nouvelle œuvre de Verdi à l’affiche du Teatro Apollo. Retourné à Sant’Agata, le compositeur travaille avec Somma à la révision du livret dans le sens souhaité par les censeurs de l’administration pontificale. L’action de Vendetta in domino, qui devient finalement Un ballo in maschera, se trouve transposée à Boston et Gustave III est remplacé par le comte de Warwick. Les exigences sont moindres et ne portent que sur une soixantaine de vers. Le l’opéra — le plus mozartien de Verdi, qui marque une nouvelle étape dans sa conquête de la « fusion des genres » — est donné à guichets fermés et obtient les acclamations délirantes du public. Les places des représentations suivantes atteignent des prix faramineux. Tous les soirs, Verdi est rappelé longuement aux cris de :

« Viva V.E.R.D.I[72].! »

Ce rappel n'était pas qu'un hommage à l'auteur : il constituait aussi, pour un peuple qui ne pouvait pas par des voies officielles et ouvertes clamer son patriotisme, l'occasion d'exprimer un souhait politique : « Victor-Emmanuel Roi d'Italie ».

La députation à Turin, La forza del destino à Saint-Petersbourg et l'Inno delle nazioni à Londres

« J'ai adoré cet art, et je l'adore toujours ; quand tout seul, je me débats avec mes notes, mon cœur bat, les larmes me coulent des yeux, mes émotions et mes joies passent toute description[73]. »

Cet aveu à Francesco Maria Piave survient à un moment où, paradoxalement, Verdi semble songer à abandonner la composition. Il vient de régulariser sa liaison avec Giuseppina [74]. Peut-être parce que les fonctions officielles qui l'attendent nécessitent cette aura de respectabilité. Pendant les deux années qui suivent la création du Ballo in maschera, les préoccupations du Bussetan ne sont pas musicales. En cette période où la deuxième guerre d'indépendance va conduire à l'aboutissement du processus d'unification, Verdi va accepter la charge de représenter ses concitoyens à l'assemblée des provinces de Parme puis, plus sur l'insistance de Camillo Cavour [75] que par réelle conviction, la députation au Parlement de Turin. Pas plus la demande de Vincenzo Jacovacci d'un nouvel opéra pour Rome (« La boutique est fermée » et il n'a « aucun désir de la rouvrir ») que les sollicitations qu'il reçoit pour composer alors un hymne à la nation, dont l'unité n'est pas encore entièrement réalisée, ne l'amènent à reprendre sa plume. À côté de la politique, une autre de ses préoccupations, l'embellissement de la villa de Sant'Agata, dont le coût des travaux se rajoute aux charges de son mandat, est peut-être ce qui le décide finalement à accepter une nouvelle proposition.

Elle émane cette fois du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Et c'est une œuvre de l'espagnol Ángel de Saavedra, Don Alvaro o la Fuerza de sino (« Don Alvaro ou la force du destin »), qui est choisie dès le mois de juin 1860 par le maestro. L'adaptation en est confiée une fois encore à son ami Piave. Le , Verdi et Peppina se rendent dans la capitale de l'Empire russe où la fastueuse architecture italianisante de Rastrelli et le chauffage admirable des palais cachent aux yeux de Verdi, trop absorbé par son opéra, la condition misérable des classes ouvrières, qui n'échappe cependant pas à Peppina, choquée par la situation de ces populations à peine sorties du servage. À l'inverse de Giovanni Paisiello ou de Domenico Cimarosa qui, comme tant d'autres artistes italiens, l'y ont précédé mais qui, en qualité de maître de chapelle de la Grande Catherine, occupaient une position subalterne, Verdi, auréolé de sa gloire et de sa qualité de représentant de la nation italienne, est traité en ambassadeur.

Après plusieurs semaines de répétitions, Emma La Grua, la soprano choisie pour le rôle de Leonora tombe malade et Verdi demande l'annulation du contrat dont la qualité des chanteurs est l'un des éléments essentiels. Finalement, la création de l'opéra est simplement reportée à la saison suivante. La première de La forza del destino est donnée le avec Caroline Barbot, très applaudie, comme l'ensemble des chanteurs. Verdi, sans recevoir un accueil aussi délirant que ceux auxquels il est maintenant habitué, est ovationné. Pourtant la critique se montre réservée, qui estime que le maestro a « fait du Meyerbeer » en voulant se rapprocher du style « grand opéra ». Qu'importe : les réceptions dans les palais de l'aristocratie pétersbourgeoise sont agréables et la somme encaissée considérable. À l'issue de la quatrième représentation, Verdi est reçu dans la loge du couple impérial. Il a un long entretien avec Alexandre II qui le décore, quelques jours plus tard, de l'ordre de Saint-Stanislas[76]. Verdi quitte Saint-Pétersbourg riche d'une œuvre pleine d'innovations[77] et d'une nouvelle consécration.

Entre les deux séjours à Saint-Pétersbourg, Verdi, alors à Paris, compose la cantate qui lui est commandée pour l'Exposition universelle de Londres. C'est l'occasion de sa première rencontre avec un jeune poète de vingt ans, Arrigo Boito, qui lui est envoyé par Clara Maffei. Fort de sa recommandation et déjà assuré d'une certaine notoriété dans le domaine musical et littéraire (il est notamment l'auteur d'une cantate, Le sorelle d'Italia), il se voit chargé par Verdi de l'écriture du texte de l'Inno delle nazioni. En raison des obstacles créés par Michele Costa, le directeur napolitain de Covent Garden, prétextant un soi-disant retard dans la livraison de l'œuvre et un non-respect de la forme exigée (exclusivement instrumentale), l'hymne n'est pas joué lors de l'inauguration de l'Exposition. Le la cantate est donnée au Her Majesty's Theatre avec 260 choristes, la soprano Therese Tietjens et sous la direction de Luigi Arditi. Verdi tient sa revanche, acclamé par le public outré de l'affront infligé par le Comité au maestro pour lequel il s'agissait là d'un véritable outrage à la nation italienne. Plus qu'une revanche, puisque cet esclandre a procuré à sa cantate une publicité inespérée et incomparable laissant dans l'ombre les œuvres présentées dans le cadre de l'exposition.

Les reprises pour Paris : les Vêpres, Rigoletto, Violetta, Macbeth

À leur retour de Saint-Pétersbourg, les Verdi se rendent à Paris où ils passent Noël et le Nouvel An avant de gagner Madrid pour les représentations en février 1863 de la forza del destino au Teatro Real. En Espagne, Verdi découvre grandeur nature les décors de ses précédents opéras et le « morceau de marbre » du palais de l'Escurial qui sera le cadre de sa prochaine œuvre mais le maestro ne le sait pas encore. Pour l'heure Verdi règle ses comptes avec la « grande boutique » qu'il quitte en claquant la porte, jurant de n'y plus remettre les pieds, désavoué par la direction de l'Opéra lors d'un accrochage avec les musiciens de l'orchestre pendant une répétition de la reprise, en juin 1863, des Vêpres siciliennes[78]. Juillet voit le couple Verdi reprendre possession du domaine de Sant'Agata.

Durant les dix années qui suivent, en dehors des deux seules créations de Don Carlos et d'Aida, Verdi se consacre à son mandat de député au Parlement de Turin auquel il mettra fin en août 1865 et, essentiellement, à la valorisation de ses deux patrimoines, foncier et musical. Les revenus qu'ils lui procurent, s'ils nécessitent d'incessants et rigoureux contrôles, lui permettent néanmoins de résister aux sollicitations qui affluent de toutes parts, y compris dans le domaine politique :

« Sachez que pendant plusieurs jours je me suis trouvé pêle-mêle avec des municipalités, des congrès, des monuments, des députations, des sociétés de musique de chambre, des hymnes aux prêtres, aux moines, aux saints archanges, etc[79]. »

écrit-il le à sa grande amie Clara Maffei.

Le coup de sang qui l'a éloigné de l'Opéra ne l'empêche cependant pas d'être reconnu à Paris où il est élu à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Giacomo Meyerbeer et où Léon Carvalho, le directeur du Théâtre Lyrique, monte Rigoletto et Violetta, la version française de La traviata. Le triomphe obtenu amène Léon Escudier et Carvalho à proposer à Verdi de remanier son Macbeth pour le public parisien. Le livret est traduit par Charles Nuitter et Alexandre Beaumont sous le contrôle de Francesco Maria Piave pendant que le maestro apporte des modifications importantes mais non essentielles à la partition. La première est donnée le mais l'opéra est rapidement retiré de l'affiche : la critique reproche à Verdi de « ne pas connaître Shakespeare ». Verdi, qui se targue de posséder son auteur favori sur le bout des doigts, et mieux sans doute que nombre de lettrés parisiens, le prend évidemment très mal.

La carrière d'un compositeur passe inévitablement par l'Opéra et Verdi le sait bien qui a bien pris garde de véritablement couper les ponts avec la « grande boutique ». Aussi, lorsqu'Émile Perrin lui propose un nouveau contrat, le compositeur est tout à fait prêt à occuper la place laissée vide par la mort de Meyerbeer et par le rejet de Richard Wagner dont le Tannhaüser a été sifflé par le public parisien. Les Verdi se rendent à nouveau en à Paris où le compositeur commence à écrire la nouvelle œuvre, qui n'est pas terminée lorsqu'il reçoit de ses amis patriotes l'information de l'insurrection qui allait aboutir à la libération de Venise de l'occupant autrichien. Retour à Sant'Agata au printemps 1866 où le maestro joue à nouveau le rôle de composition qui fut le sien sept ans auparavant. Tout en affirmant ses convictions patriotiques, il se désole de n'avoir la force de prendre les armes quand il est capable de chasser des heures durant. Il écrit encore à la comtesse Maffei :