Giacomo Meyerbeer

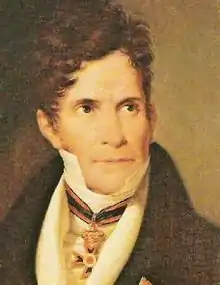

Giacomo Meyerbeer, de son vrai nom Jakob Liebmann Meyer Beer, est un compositeur allemand de confession juive né le à Tasdorf, près de Berlin[1], et mort le dans le 8e arrondissement de Paris[2].

| Nom de naissance | Jakob Liebmann Meyer Beer |

|---|---|

| Naissance |

Tasdorf, |

| Décès |

(à 72 ans) 8e arrondissement de Paris, |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Grand opéra |

| Activités annexes | Pianiste, Directeur d'Opéra |

| Lieux d'activité | Paris, Berlin |

| Années d'activité | 1810-1864 |

| Collaborations | Eugène Scribe |

| Maîtres | Muzio Clementi, Carl Friedrich Zelter, abbé Vogler |

| Famille | Wilhelm, Michael (frères) |

| Distinctions honorifiques | Légion d'honneur |

Œuvres principales

- Robert le Diable (1831)

- Les Huguenots (1836)

- Le Prophète (1849)

- L'Étoile du Nord (1854)

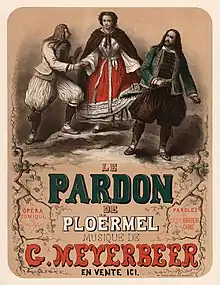

- Dinorah ou le Pardon de Ploërmel (1859)

- L'Africaine (1865)

Compositeur d’opéras le plus célèbre et le plus joué au XIXe siècle (avant même Mozart, Verdi ou Wagner), il rencontre un succès croissant en Italie en écrivant des opéras dans le style de Rossini qu’il considère comme son maître même si le compositeur italien est de six mois son cadet. Mais c’est en s’établissant à Paris qu’il remporte ses plus grands triomphes avec seulement trois œuvres, Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836) et Le Prophète (1849), considérées comme fondatrices du « Grand opéra français » (son quatrième grand opéra, L'Africaine, a été créé de façon posthume en 1865). Réussissant la délicate synthèse entre la technique orchestrale allemande, l’art du bel canto rossinien et le souci de la déclamation française, cet éclectisme et cet « internationalisme » lui seront bientôt reprochés par les tenants des écoles musicales nationales.

L’originalité de l’œuvre de Meyerbeer est multiple : outre la fusion de différents éléments nationaux en un tout inédit et cohérent, Meyerbeer a également contribué au développement du leitmotiv, de la « mélodie continue » et de l’œuvre d'art totale. En raison de leur succès, les apports de Meyerbeer ont été abondamment repris par les compositeurs qui ont écrit des opéras à sa suite, y compris ceux qui le critiquaient le plus farouchement. Ce faisant, l’originalité de la musique de Meyerbeer n'apparaît plus guère comme telle. Les très sévères critiques relatives à la musique et à la personnalité du compositeur, la montée des nationalismes et de l’antisémitisme dans la deuxième moitié du XIXe siècle ont contribué à l’effacement progressif des opéras de Meyerbeer qui ont été joués de moins en moins souvent après la Première Guerre mondiale. Ils furent même purement et simplement interdits par les nazis. La renaissance du bel canto italien après la Seconde Guerre mondiale n’a guère profité à Meyerbeer dont les opéras restent représentés avec parcimonie, même si de grands interprètes (comme Joan Sutherland, Marilyn Horne ou Plácido Domingo) ont tenu à ressusciter ses œuvres.

Biographie

1791-1815 : Les débuts en Allemagne et à Vienne

Jakob Liebmann Meyer Beer naît le dans une riche famille juive berlinoise. Son père, Juda Herz Beer (1769-1825), s’est installé dans la capitale du royaume de Prusse autour de 1785 et a épousé Amalia Liebmann Meyer Wulff (1767-1854) en 1788. Elle est la fille aînée du « Crésus de Berlin », Liebmann Meyer Wulff, ashkénaze qui a fait fortune en assurant l’approvisionnement des troupes prussiennes et en dirigeant la loterie du royaume. Le père du futur compositeur fait fructifier la dot de son épouse en dirigeant une raffinerie de sucre. En 1815, il est considéré comme étant la première fortune de Berlin. Très cultivé, il œuvre également pour améliorer le sort des juifs de Prusse en étant actif au Conseil des Anciens de la communauté juive berlinoise et en soutenant le mouvement d’émancipation des juifs[3]. À cette époque, les juifs, considérés comme allogènes, ne bénéficient toujours pas de la citoyenneté prussienne ; l’entrée dans la fonction publique leur est interdite et ils sont très peu impliqués dans les carrières artistiques en général et musicales en particulier.

Le futur compositeur est l’aîné de quatre frères, ses trois cadets étant Heinrich (né en 1794), Wilhelm (né le ) et Michael (né le ). Ces deux derniers deviendront également célèbres : Wilhelm sera un banquier et un conseiller en affaires, mais il consacrera surtout une grande partie de son temps libre à effectuer des études astronomiques depuis son observatoire installé sur le toit de la maison familiale dans le quartier du Tiergarten de Berlin : il sera le premier à publier en 1824, en collaboration avec Johann Heinrich von Mädler, une cartographie de la lune[3]. Michael, qui mourra prématurément à l’âge de 32 ans, connaîtra un certain succès avec ses pièces de théâtre Clytemnestre (1819), Le Paria (1823) et surtout Struensee (1829), considéré comme son chef-d’œuvre[4].

Amalia s’attache à ce que sa maison soit régie selon les principes établis dans la haute société de l’époque, en attirant l’élite intellectuelle, des membres de la Cour et des artistes. C’est ainsi que, dès l’enfance, le petit Jakob est en contact avec les plus grands musiciens de son temps. Conformément aux usages de la société aisée, il est instruit par des professeurs particuliers. En matière de musique, il reçoit les enseignements de Franz Lauska (en) (1764-1825), le professeur de piano de la Cour qui commence à lui donner des leçons dès 1798, mais aussi de Muzio Clementi (1752-1832) ou de l’abbé Vogler lorsque ces derniers séjournent chez les Beer[3]. Il joue pour la première fois en public le le concerto pour piano en ré mineur de Mozart, ainsi que des variations de son maître Lauska ; il acquiert très vite une réputation de pianiste brillant. De 1803 à 1807, il étudie la composition de façon irrégulière avec Carl Friedrich Zelter (professeur de Felix Mendelssohn) et achève le sa première sonate pour piano[3]. Déjà attiré par l’opéra, il devient ensuite l’élève de Bernhard Anselm Weber (1766-1821) qui est alors le chef d’orchestre de l’Opéra royal de Berlin. C’est à cette époque qu’il compose sa première œuvre scénique, le ballet-pantomime Der Fischer und das Milchmädchen, qui est créé au Théâtre royal de Berlin le .

Le , il se rend à Darmstadt pour recevoir l’enseignement (jusqu’en 1811) de l’abbé Vogler[5] chez lequel il a pour compagnon d’étude Carl Maria von Weber, avec lequel il nouera une profonde et durable amitié. C’est là que le jeune Jakob fait son véritable apprentissage artistique, approfondissant ses connaissances en matière de contrepoint et de composition dramatique. Il continue de cultiver ses talents de pianiste, son condisciple Carl Maria von Weber n’hésitant pas à dire de lui en 1815 que ses talents l’ont « mis au rang de l’un des premiers, sinon même du premier pianiste de [son] temps »[6]. Vogler encourage également son élève à devenir organiste, espérant même pour lui une carrière de virtuose sur cet instrument. Il l’initie enfin aux aspects extra-musicaux de la carrière de compositeur : il fait ainsi étudier à ses élèves les courriers qu’il échange avec son propre éditeur afin de leur recommander les pratiques les plus avantageuses en la matière. Enfin, il incite ses disciples (au nombre desquels, outre Meyerbeer, on compte Carl Maria von Weber, Gottfried Weber, Johann Baptist Gänsbacher et Alexander von Dusch) à fonder une « Harmonischer Verein » (société harmonique) où chaque membre a pour but de faire connaître et de propager la musique composée par ses condisciples[3].

À Darmstadt, il compose en 1811 un oratorio Gott und die Natur (créé à Berlin le ), suivi d’un opéra Jephthas Gelübde (Munich, )[7]. À la suite du décès de son grand-père maternel survenu le , il accole à son nom « Beer » son troisième prénom « Meyer » qui lui avait été donné en l’honneur de son aïeul, et se fait désormais appeler Meyer-Beer, puis Meyerbeer (en un seul mot). C’est également à cette époque que le jeune compositeur fait le serment solennel à sa mère de ne jamais se convertir et de rester fidèle à la religion de ses parents[3].

Son singspiel, Wirt und Gast, oder Aus Scherz Ernst (créé à Stuttgart le ) essuie un échec. Il le révise pour être représenté à Vienne () sous le titre Die beiden Kalifen, mais l’ouvrage ne réussit pas mieux en raison d’un nombre de répétitions insuffisant. Becker[3] attribue à cette expérience malheureuse le souci maniaque qu’aura par la suite le compositeur de superviser de façon très étroite toutes les répétitions de ses futures créations. Meyerbeer tente de se faire remarquer à Vienne comme pianiste dans les cercles privés. Le soir de son arrivée cependant, il assiste à un concert de Hummel ; il est tellement subjugué par l’exceptionnel talent de pianiste de ce dernier qu’il décide de se retirer pendant dix mois afin de revoir entièrement sa technique de jeu. Il compose également à cette époque de très nombreuses pièces pour pianoforte, qui ne seront pas publiées. Estimant qu’il est désormais prêt à affronter le public, il donne son premier concert à Vienne, qui fait sensation. Fétis rapporte le sentiment de Moscheles, selon lequel peu de pianistes auraient pu rivaliser avec Meyerbeer si ce dernier avait décidé d’embrasser une carrière de virtuose[8]. Il participe également, en tant que percussionniste, à la création, le , de La Bataille de Vittoria de Beethoven sous la direction du compositeur ; selon des témoignages indirects, ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été satisfait de la prestation par trop hésitante de Meyerbeer[3]. Il rencontre également le compositeur Louis Spohr qui travaille sur son Faust et qui lui demande de jouer au piano les morceaux au fur et à mesure de leur composition, en raison de l’excellence de sa technique pianistique[3].

En , il se rend pour la première fois à Paris où il écume, émerveillé, théâtres, salles de concerts, musées et bibliothèques. Après avoir séjourné près d’un an dans la capitale française, il visite Londres avec le même enthousiasme et assiste aux concerts des plus fameux pianistes de l’époque : Ferdinand Ries, August Alexander Klengel, Johann Baptist Cramer ou Friedrich Kalkbrenner.

1816-1824 : Les premiers succès en Italie

En 1816, il se rend en Italie (sans doute sur les conseils d'Antonio Salieri) où il assiste à une représentation du Tancredi de Gioachino Rossini. Ce spectacle est une véritable révélation, comme en témoigne une lettre écrite en 1856 (cité par Henri de Curzon[6]) :

« L’Italie entière se plongeait alors avec délices en une sorte de douce extase ; il semblait que toute cette race eût enfin trouvé son paradis longtemps espéré, et qu’il ne lui manquât plus, pour atteindre au bonheur, que la musique de Rossini. Pour moi, j’étais attiré comme les autres, tout à fait indépendamment de ma volonté, dans ces fins rets sonores ; j’étais comme ensorcelé dans un parc magique dont je ne voulais pas, dont je ne pouvais pas m’évader. Toutes mes facultés, toutes mes pensées devenaient italiennes : quand j’eus vécu une année là-bas, il me semblait être italien de naissance. Je m’étais si complètement acclimaté à cette magnifique splendeur de la nature, à cet art italien, à cette vie gaie et facile, que je ne pouvais, par une suite naturelle, penser qu’en italien, sentir et éprouver qu’en italien. Qu’une transformation aussi totale de ma vie intérieure dût avoir la plus essentielle influence sur mon genre de compositions, on le comprend assez. Je ne voulais pas, comme on se l’imagine, imiter Rossini ni écrire à l’italienne, mais il me fallait composer dans le style que j’ai adopté, parce que mon état d’âme m’y contraignait. »

Il parcourt toute l’Italie et recueille des chants populaires en Sicile. Il rencontre également le librettiste Gaetano Rossi qui écrit le texte de sa cantate pastorale, Gli amori di Teolinda, et avec lequel il collaborera souvent par la suite.

.jpg.webp)

Les opéras qu'il compose à cette époque lui assurent une notoriété croissante : Romilda e Costanza (Padoue, ) ; Semiramide riconosciuta (Turin, ) ; Emma di Resburgo (Venise, ) qui sera par la suite traduit en allemand et représenté à Dresde, Berlin, Francfort, Munich, Stuttgart, Vienne, Barcelone et Varsovie ; Margherita d'Anjou (Milan, ) qui gagne bientôt, soit dans sa version originale, soit dans des traductions en allemand ou en français, Munich, Barcelone, Paris, Bruxelles, Londres, Graz, Berlin, Budapest, Prague, Ljubljana, Amsterdam, Madrid, Lisbonne et La Haye ; L'esule di Granata (Milan, ) et enfin Il crociato in Egitto () qui est créé à Venise. Ce dernier ouvrage recueille un immense succès, Meyerbeer étant placé par le public italien à un niveau d’égalité avec Rossini. Il Crociato est représenté de façon triomphale au King’s Theater de Londres () et au Théâtre italien de Paris (). Le succès parisien est tel que le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, arrivé le lendemain de la première, décide d’assister à la deuxième représentation afin d’apprécier par lui-même l’œuvre qui fait courir toute la capitale française[3].

C’est en l’honneur du pays où il a remporté ses premiers succès que le compositeur italianise son prénom, se présentant désormais sous le nom de Giacomo Meyerbeer.

1825-1841 : Les triomphes parisiens

Si Meyerbeer décide de ne pas se rendre à Londres pour la première de son Crociato, il arrive dès le à Paris pour superviser les répétitions de ce même ouvrage. Il profite de l'occasion pour s’installer dans la capitale française où il préfère suivre Rossini plutôt que de rester en Italie sans celui qu'il considère comme son maître (alors que Rossini est de six mois son cadet).

En fait, Meyerbeer songeait depuis quelques années déjà à poursuivre sa carrière à Paris comme en témoigne l’extrait d’une lettre datée du et adressée à la basse Nicolas-Prosper Levasseur qui avait participé à la création italienne de Margherita d'Anjou et qui sera le seul interprète à chanter aux premières de Robert le Diable, Les Huguenots et Le Prophète (cité par Henri de Curzon[6]) :

« Vous me demandez s’il serait sans attrait pour moi de travailler pour la scène française. Je vous assure que je serais bien plus glorieux de pouvoir avoir l’honneur d’écrire pour l’Opéra français, que pour tous les théâtres italiens (sur les principaux desquels, d’ailleurs, j’ai déjà donné de mes ouvrages).

Où trouver ailleurs qu’à Paris les moyens immenses qu’offre l’Opéra français à un artiste qui désire écrire de la musique véritablement dramatique? Ici, nous manquons absolument de bons poèmes d’opéra, et le public ne goûte qu’un seul genre de musique. À Paris, il y a d’excellents poèmes, et je sais que votre public accueille indistinctement tous les genres de musique, s’ils sont traités avec génie. Il y a donc un champ bien plus vaste pour le compositeur qu’en Italie. »

Cet intérêt pour la scène lyrique parisienne semble en fait s’être manifesté très tôt. Jackson[9] cite une lettre adressée par Meyerbeer à son père en et dans laquelle il indique que « depuis des années, vous savez que je considère Paris comme l’arène idéale pour mon apprentissage dans la musique dramatique et que j’ai toujours eu une grande passion pour l’opéra français. »

Son désir de résider à Paris est tel qu’il n’hésite pas à abandonner le projet d’un nouvel opéra italien Ines di Castro, sur un livret de son ami Gaetano Rossi[3]. Il préfère adapter pour la scène française son opéra Margherita d'Anjou, qui est représenté le , et travaille quelque temps sur une ébauche de pasticcio de ses opéras italiens intitulée La Nymphe du Danube.

Après la mort de son père survenue le , il se doit, selon la tradition juive, de créer un foyer dès que possible en tant que fils aîné de la famille. Il épouse à Berlin le sa cousine Minna Mosson (1804-1886), qui est la fille de l’une des sœurs cadettes de sa mère. Les deux premiers bébés du couple, Eugénie et Alfred, meurent en bas âge, contrairement à leur troisième enfant, Blanca, qui naît le à Baden-Baden, où Minna a pris l’habitude de passer la période estivale[3].

Sous la protection de Luigi Cherubini, il entame le une fructueuse collaboration avec le librettiste Eugène Scribe. Leur première œuvre commune, Robert le Diable, est créée à l'Opéra le où il est l'« un des plus grands triomphes de tous les temps[10] ». Meyerbeer devient membre étranger de l’Académie des beaux-arts de Paris et est élevé à la dignité de Chevalier de la Légion d’honneur le . Après La Muette de Portici de Daniel-François-Esprit Auber (1828) et Guillaume Tell, le dernier opéra de Rossini (1829), Robert pose les bases de ce qui deviendra le « Grand opéra », nouveau genre (dont les principales caractéristiques sont celles d’être un drame sur fond historique, aux situations tragiques, avec des décors et des ballets fastueux) dans lequel nombre de compositeurs se sentent désormais obligés de faire leurs preuves. La consécration passe en effet désormais par Paris où Donizetti, Verdi et même Wagner chercheront à briller à l'égal de Meyerbeer.

Robert est représenté sur les plus grandes scènes d’Europe : la création londonienne officielle est prévue le au King’s Theatre, mais la réputation de l’ouvrage et l’impatience du public sont telles que trois autres théâtres vont programmer avant cette date des versions non autorisées : ainsi, The Devil’s Son est créé à l’Adelphi Theatre le , The Daemon au Drury Lane Theatre le et The Fiend Father of Robert of Normandie à Covent Garden le .

Meyerbeer retourne à Berlin le pour superviser la première qui a lieu le : l’accueil y est beaucoup plus réservé qu’à Londres, le critique musical Ludwig Rellstab écrivant même qu’à sa connaissance, Meyerbeer « n’a jamais composé de musique qui soit bonne, sans même parler de musique qui soit belle ». Il rejoint au début du mois de juillet son épouse à Baden-Baden, puis part se reposer à Bad Schwalbach, une station thermale allemande.

À cette époque, il entreprend une collaboration avec Alexandre Dumas sur deux projets : un grand-opéra pour Paris intitulé Les Brigands et un opéra pour Berlin qui a pour titre La Branche d’if ; malheureusement, aucun de ces deux projets n’aboutira, et dès le , Meyerbeer a fixé son choix de prochain opéra sur Les Huguenots dont le livret est à nouveau signé par Eugène Scribe[3].

Meyerbeer quitte Paris le pour passer l’essentiel de l’hiver avec son épouse à Francfort. Puis la famille se rend à Baden-Baden début mars. C’est là qu’il apprend la mort de son plus jeune frère Michael Beer, survenue à Munich, le .

La composition des Huguenots est totalement interrompue lorsque la santé de Minna se dégrade brutalement. Les médecins recommandent au couple de s’établir quelque temps dans des contrées plus chaudes et Meyerbeer décide de gagner l’Italie où il arrive le . Louis Véron, le directeur de l’Opéra de Paris, furieux de constater que l’opéra ne sera pas prêt à la date prévue, menace Meyerbeer de lui faire payer la pénalité de 30 000 francs pour cause de rupture de contrat s’il ne tient pas ses engagements. Le compositeur refuse de céder et fait envoyer les 30 000 francs. Malgré son départ, Meyerbeer reprend le travail de composition et adapte certaines scènes en s’inspirant de Norma de Bellini qui lui a fait une forte impression. Il renoue également avec Gaetano Rossi qui lui avait fourni les livrets de trois de ses opéras italiens. Ils développent ensemble le personnage de Marcel, le vieux serviteur protestant, qui prend une ampleur qu’il n’avait pas dans le livret initial.

Après le départ de Véron, les contacts avec l’Opéra de Paris sont renoués et les répétitions des Huguenots commencent en . Sans se lasser, Meyerbeer fait répéter les chanteurs individuellement, mais aussi les chœurs et les morceaux d’ensemble. En outre, de nombreuses modifications sont effectuées dans la partition pour répondre aux exigences de la censure, mais aussi à des demandes de Scribe qui souhaite corriger certaines scènes afin de les rendre plus efficaces ou du ténor Adolphe Nourrit qui réclame un duo d’amour à la fin du quatrième acte entre Valentine et Raoul, le personnage qu’il interprète : ce rajout, non prévu dans le livret initial, va devenir le morceau le plus célèbre de tout l’opéra. La création a lieu le et remporte un triomphe encore plus absolu que celui de Robert. Le , la recette atteint, pour la première fois de l’histoire de l’Opéra de Paris, le montant record de 11 300 francs. Entre 1836 et 1900, Les Huguenots est la première œuvre à atteindre le nombre de 1 000 représentations à l’Opéra[3].

En 1836, Meyerbeer et Scribe commencent à travailler sur un nouvel opéra Le Prophète. Ils élaborent aussi à partir d’ les premières esquisses de L'Africaine, opéra destiné à la célèbre Cornélie Falcon. Néanmoins, cette dernière a perdu sa voix lors d’une représentation de Stradella (en) de Louis Niedermeyer le et Meyerbeer doit abandonner (provisoirement) la partition. Il reprend alors Le Prophète tout en parcourant l’Allemagne (Gotha, Francfort, Karlsruhe, Cassel, Berlin, Schlangenbad, Schwalbach, Baden-Baden, Heidelberg, Dresde, Alexisbad, Leipzig) afin de veiller à la qualité des représentations de Robert le Diable et des Huguenots[4].

Il retourne finalement à Berlin afin de se consacrer davantage à sa famille après la naissance de ses deux dernières filles Cäcilie (le ) et Cornelie (le ) alors que la mauvaise santé de son épouse Minna ne cesse de le préoccuper.

Malgré les triomphes qu’il y a remportés, plusieurs événements vont en effet inciter Meyerbeer à quitter Paris[4]. En premier lieu, Minna n’a jamais pu s’habituer à la vie parisienne et elle obtient de son époux l’autorisation de s’installer définitivement à Berlin avec ses filles. En outre, le changement de direction à la tête de l’Opéra de Paris avec l’arrivée de Léon Pillet en 1840 va distendre les liens tissés depuis la création de Robert. Même si le contact n’a jamais été vraiment rompu avec Pillet, le compositeur a beaucoup de mal à supporter les caprices de la cantatrice Rosine Stoltz qui profite de sa liaison avec le directeur pour imposer ses vues en matière de distribution et pour faire régner un climat délétère. Bien que Le Prophète soit terminé dès le mois de , Meyerbeer n’autorisera jamais sa production à l’Opéra avant la démission de Pillet en 1847. À l’exception des six derniers mois des années 1842 et 1843 qu’il passe à Paris, Meyerbeer réside désormais principalement à Berlin.

1842-1848 : Fonctions officielles en Allemagne

La mort en 1840 du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III et l’accession au trône de son fils aîné Frédéric-Guillaume IV va se révéler bénéfique pour Meyerbeer. Suivant les conseils du naturaliste Alexander von Humboldt, le nouveau roi va en effet adopter des mesures beaucoup plus libérales et encourager l’émancipation des juifs de Prusse. Il commande la première des Huguenots à Berlin le (l’œuvre était jusque-là interdite par la censure pour des raisons religieuses) et honore le compositeur de la distinction nouvellement créée Pour le mérite des arts et des sciences, le .

Au départ de Spontini, il nomme Meyerbeer Generalmusikdirektor (directeur général de la musique) de l’Opéra royal de Prusse et superviseur de la musique de la Cour royale le . La direction de la musique sacrée est quant à elle confiée à un autre compositeur d’origine juive, mais converti au protestantisme, Felix Mendelssohn. La nomination de Meyerbeer est particulièrement importante puisque c’est la première fois qu’un Juif occupe une fonction officielle en Prusse : il s’agit pour la famille Beer, et pour l’ensemble des Juifs prussiens, d’une éminente reconnaissance sur le plan social et d’un signe clair d’ouverture[4].

Meyerbeer compose un certain nombre d’œuvres pour des circonstances officielles, notamment l’opéra Ein Feldlager in Schlesien (« Le camp de Silésie ») créé le pour la réouverture de l’Opéra après sa destruction dans un incendie et qui ne sera couronné de succès que lorsque Jenny Lind sera appelée par Meyerbeer pour chanter le premier rôle. Parmi les autres œuvres commandées par le roi, il faut citer la musique de scène pour la pièce de théâtre Struensee écrite par le frère défunt du compositeur Michael Beer ().

L’essentiel des activités officielles de Meyerbeer consiste à diriger l’Opéra royal pour lequel il monte notamment Armide et Iphigénie en Tauride de Gluck, Don Giovanni et La Flûte enchantée de Mozart, Fidelio de Beethoven, Le Roi d'Yvetot d’Adam, Faust de Spohr, Der Freischütz et Euryanthe de Carl Maria von Weber, La sonnambula de Bellini, mais aussi Le Vaisseau fantôme (en 1844) et Rienzi (à l’occasion de l’anniversaire du roi en 1847) de Wagner.

En tant que directeur, il cherche à améliorer la rémunération des membres de l’orchestre et du chœur en soutenant leurs demandes d’augmentations salariales[3], en redistribuant son salaire et ses droits d’auteur lorsque ses opéras sont représentés. Il soutient la création en établissant que les compositeurs reçoivent 10 % des recettes sur leurs œuvres et en faisant en sorte qu’il y ait au moins trois opéras composés par des musiciens allemands vivants à chaque saison. Il est également très pris par l’organisation des concerts de la Cour pour laquelle il compose ponctuellement quelques œuvres de circonstance (comme Das Hoffest von Ferrara pour un bal masqué le )[4].

La tâche va cependant s’avérer de plus en plus lourde et pénible pour Meyerbeer. Il est en effet en butte aux intrigues incessantes de l’intendant de l’Opéra, Karl Theodor von Küstner, qui remet en cause ses qualités de chef d’orchestre[11] et souligne son « éloignement du goût allemand ». Lassé, le compositeur obtient des autorisations d’absence de plus en plus longues, puis demande de ne plus s’occuper que de l'organisation des concerts de la Cour (fonction qu’il assumera jusqu’à sa mort). Il quitte officiellement ses fonctions de Generalmusikdirektor le et part pour Vienne pour superviser les représentations d’une version modifiée du Feldlager dont la première, qui a lieu le sous le titre de Vielka, est un nouveau succès pour Meyerbeer et son interprète principale, le « rossignol suédois » Jenny Lind[4].

Il retourne à Berlin afin d’organiser un long séjour réparateur à Franzensbad. C’est dans cette ville thermale de Bohême qu’il apprend le le changement de direction à l’Opéra de Paris. Léon Pillet est remplacé par Nestor Roqueplan et Henri Duponchel qui reprennent immédiatement contact avec Meyerbeer dans le but de monter Le Prophète dès que possible. Assuré de pouvoir choisir les interprètes qu’il souhaite, Meyerbeer rentre à Paris et engage Pauline Viardot et, après quelques hésitations, Gustave-Hippolyte Roger pour tenir les rôles principaux. Il révise entièrement sa partition, ainsi que le livret, afin de les adapter au mieux aux capacités de ses chanteurs tandis qu’éclate la révolution de 1848 à laquelle il assiste en témoin fasciné[4].

1849-1864 : Les dernières années

Les répétitions du Prophète s’étalent d’ à . Au cours d’innombrables séances, Meyerbeer prépare d’abord les chanteurs principaux, puis le chœur ; il obtient également 33 répétitions avec l’orchestre. Ces efforts sont couronnés par un nouveau triomphe lors de la création le qui marque selon R. I. Letellier[4] le point culminant de la carrière artistique du compositeur. Jamais plus en effet il ne connaîtra un succès d’une telle ampleur. Les dix premières représentations dégagent des recettes record, comprises entre 9 000 et 10 000 francs chacune. Meyerbeer reçoit un total de 44 000 francs pour la publication de sa partition, soit un montant encore jamais atteint jusqu’alors[3]. Le lever de soleil à l'acte III était spectaculaire : il était dû à une lampe à arc électrique que l'ingénieur Jules Dubosq, chef éclairagiste de l'Opéra, venait de mettre au point.

Peu après la création, Meyerbeer retourne à Berlin. Mais, il reprend vite son bâton de pèlerin afin de pouvoir superviser les premières de son opéra, d’abord à Dresde le , puis à Vienne le (L'archiduchesse Sophie, mère de l'empereur, assistera à plusieurs représentations et parlera de musique "divine") et enfin à Berlin le de la même année. Entre-temps (le ), il a la douleur de perdre son frère Wilhelm auquel il était très attaché. Il retourne ensuite à Paris pour assister à une reprise à l’Opéra avec Marietta Alboni qui interprète pour la première fois le rôle de Fidès, la mère du Prophète. À la fin de 1850, Meyerbeer note dans son journal que son opéra a déjà été représenté dans une quarantaine de théâtres dans le monde entier.

Les décorations pleuvent : après avoir été le premier sujet prussien à être honoré du titre de Commandeur de la Légion d’honneur (le ), Meyerbeer reçoit de l’université d’Iéna le titre de docteur honoris causa (le ). Il est également distingué par le royaume de Saxe (la Croix de Chevalier de l’Ordre royal saxon du Mérite lui est remise le ), l'empire d’Autriche (il reçoit le grade de chevalier de l’ordre autrichien de François-Joseph le ) et le royaume de Bavière (1853). Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV commande au peintre Carl Joseph Begas un portrait du compositeur pour sa galerie des Prussiens contemporains célèbres (1851) et la reine Victoria lui envoie un cadeau précieux en gage de son estime et de son admiration (1852)[4].

À partir de 1851, Meyerbeer va résider la plupart du temps à Berlin avec sa famille, en participant à la vie artistique particulièrement riche de la cité. Le matin, il travaille ; il reçoit et tient sa correspondance l’après-midi et sort presque chaque soir pour aller au concert ou au théâtre. Sa santé commence cependant à se détériorer et il passe désormais chaque été des années 1850 à 1856 à Spa, ville thermale Belge qu’il affectionne tout particulièrement, comme en témoignent les nombreuses références dans son journal (seule l’année 1853 fait exception, Meyerbeer ayant préféré se rendre en France à Dieppe). La ville de Spa lui érigera un monument, honneur que ne lui réservera jamais Berlin, sa ville natale.

En tant que compositeur officiel de la Cour, il ne peut se dérober à certaines obligations telles que la participation aux séances de l’Académie des Arts de Berlin (à laquelle il a été nommé le ), à la rédaction de rapports sur la vie musicale et à la supervision des concerts de la Cour : c’est en effet lui qui choisit le programme et les artistes de ces concerts.

Meyerbeer reçoit également chaque année des commandes : en 1850, il compose sa deuxième Marche aux flambeaux pour le mariage de la princesse Charlotte de Prusse, nièce du roi avec le prince héritier de Saxe-Meiningen. En 1851, il écrit le chœur Fredericus Magnus qui doit être inséré dans une représentation spéciale de son Feldlager in Schlesien ainsi qu’une Ode à Rauch à l’occasion de l’inauguration du monument sculpté par Christian Daniel Rauch et dédié à Frédéric "le Grand". En 1852, la cantate Maria und ihr Genius célèbre les noces d’argent du prince Charles de Prusse et de la princesse Marie de Saxe-Weimar-Eisenach. En 1853, le mariage de la princesse Anne de Prusse, nièce du roi avec le prince Frédéric de Hesse-Cassel fournit l’occasion de composer la troisième Marche aux flambeaux. Mais l’œuvre de circonstance la plus significative est sans doute le Psaume XCI écrit à la demande du roi de Prusse pour le chœur de la cathédrale et qui est resté l’œuvre religieuse la plus célèbre composée par Meyerbeer.

De 1849 à 1853, Meyerbeer se consacre également à la composition d’un opéra-comique pour Paris intitulé L'Étoile du Nord, réutilisant une partie de la musique de son Feldlager. Il fait appel à Scribe pour composer un livret qui situe l’action en Russie du temps de Pierre le Grand. Les répétitions commencent en dans un contexte de plus en plus tendu compte tenu de la montée des tensions liées à la guerre de Crimée. Certains voient en effet d’un assez mauvais œil la création d’une œuvre dont les héros sont russes alors que les relations avec la Russie se dégradent rapidement et il est nécessaire que l’Empereur intervienne personnellement afin d’autoriser la première de l’opéra le [4].

Malgré la mort de sa mère bien-aimée le , Meyerbeer entreprend une grande tournée pendant les années 1854-1855 pour superviser les premières de L’Étoile du Nord à Stuttgart[12] (le ), Dresde (le ), Londres (le ) et Vienne (le ). Témoin du succès de ce nouvel opus, la centième représentation à l’Opéra-Comique a lieu pour le premier anniversaire de la création, le [3], et l’on compte 164 représentations de l’œuvre pendant les deux premières années[6].

Après L’Étoile du Nord, il décide de composer pour la soprano colorature Marie Cabel un nouvel opéra-comique intitulé Le Pardon de Ploërmel qui sera popularisé à l’étranger sous le nom de Dinorah. Cette fois, le livret est signé par Barbier et Carré. Cette œuvre mobilise ses capacités créatrices pendant cinq ans, de 1854 à 1859, et met en péril sa collaboration avec Scribe qui accepte difficilement de ne pas avoir été choisi. Afin d’apaiser son ami, Meyerbeer s’engage à reprendre le travail sur L’Africaine dont Scribe lui a fourni une nouvelle version définitive le : l’histoire qui narrait initialement les tribulations du conquistador espagnol Hernando de Soto en Afrique s’attache maintenant aux voyages du navigateur portugais Vasco de Gama jusqu’en Inde via le Cap de Bonne Espérance.

Le compositeur passe les quatre premiers mois de 1856 en Italie pour ce qui est son séjour le plus long dans le pays depuis qu’il y a connu ses premiers succès. Résidant à Venise, il voyage dans tout le nord et le centre de l’Italie, assistant à des spectacles et des concerts, étudiant avec intérêt les performances des différents artistes, et plus particulièrement des chanteurs, et revoyant d’anciens amis rencontrés il y a plus de trente ans. Il s’intéresse tout particulièrement aux opéras de Verdi et se rend à des représentations de La Traviata à Venise (), I masnadieri à Brescia (), Rigoletto et Il Trovatore à Venise (), La Traviata à Sienne (), I due Foscari à Florence (), Macbeth à Gênes () et Nabucco à Gênes () et Venise ()[3].

Néanmoins, les disparitions de proches affectent de plus en plus un Meyerbeer malade et vieillissant : il est ainsi particulièrement touché par la mort, le , de son attaché à Paris, le très fidèle Louis Gouin, puis par celle de son librettiste Eugène Scribe, le . Il sombre peu à peu dans la dépression, encore aggravée par des attaques de plus en plus acerbes de certains critiques. Sa famille lui offre un certain réconfort : son épouse Minna accepte davantage que par le passé de l’accompagner au concert ou dans ses voyages et ses filles sont régulièrement à ses côtés lors des soirées passées au théâtre ou à l’opéra. En outre, la naissance de son petit-fils Fritz le comble de joie. Dans le même temps, le mariage de sa fille aînée Blanca avec un aristocrate prussien, Emanuel von Korff, n’est guère heureux et le compositeur doit régulièrement éponger les dettes de jeu considérables de son gendre. Par ailleurs, la santé fragile de sa deuxième fille Cäcilie demeure un sujet permanent de préoccupation.

Meyerbeer n’en continue pas moins le travail de composition sur Le Pardon de Ploërmel. La partition est terminée en 1858 et le compositeur part pour Paris pour assister aux répétitions qui commencent à la fin de la même année, la création ayant lieu le . Malgré son âge et ses soucis de santé, il repart dans un cycle de voyages tout au long de l’année 1859 pour promouvoir son dernier opus, notamment à Londres (le ) et Stuttgart (le ).

Entre-temps, il a repris dès le le travail sur L’Africaine, conformément à sa promesse. Cela ne l’empêche pas de composer, entre juillet et , la musique de scène pour la pièce La Jeunesse de Goethe de son ami Henri Blaze de Bury : l'œuvre ne sera cependant jamais jouée et la partition semble avoir été perdue, comme beaucoup d’autres, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il compose également la Schiller-Marsch et une Festkantate pour célébrer le centenaire de la naissance de Schiller le , la marche du couronnement pour le sacre du roi de Prusse Guillaume Ier en 1861 et la Fest-Ouvertüre im Marschstyl pour l'Exposition universelle de Londres de 1862 ; il se rend en Angleterre à cette occasion. Néanmoins, Meyerbeer consacre l’essentiel de ses dernières années à L’Africaine (qui porte désormais le titre de Vasco de Gama), mettant un point final à la partition le [4].

Arrivé à Paris le , les répétitions commencent sous sa supervision. Le , il tient à assister, malgré les conseils de son médecin, à la création de la Petite messe solennelle de Rossini dans la chapelle privée de l’hôtel particulier du comte Alexis Pillet-Will. Particulièrement ému durant l’audition, il est tellement enthousiaste qu’il décide de retourner à la seconde exécution qui a lieu le lendemain. Déjà très fatigué, les répétitions de L’Africaine l’exténuent littéralement et il est victime de nombreux étourdissements au cours du mois d’avril. Prévenues de la dégradation de son état de santé, ses deux filles cadettes, Cäcilie et Cornelie, arrivent à Paris pour veiller sur lui. Meyerbeer meurt soudainement le à 5 heures 40 du matin au 2, Rue Montaigne[13]. Rossini apprend le décès de son ami en se rendant à son domicile pour prendre de ses nouvelles ; très choqué, il s’évanouit et reste inconscient une dizaine de minutes. Aussitôt rentré chez lui, il compose le Chant funèbre « Pleure ! Pleure ! Muse sublime » en hommage à son « pauvre ami Meyerbeer ». Berlioz écrit à son fils un ou deux jours plus tard :

« Je suis plus triste qu’à l’ordinaire, la mort de Meyerbeer est venue m’achever. Une intelligence pareille ne disparaît pas du monde sans que les survivants remarquent l’obscurcissement qui se fait. Je viens de chez sa femme qui est ici avec ses deux filles et son gendre. Vendredi prochain, nous le conduirons au chemin de fer du nord qui le portera à Berlin. »

Le monde musical est sous le choc et les répétitions de L’Africaine sont interrompues. Fétis est alors chargé de la préparation finale de la création le à l'Opéra de Paris, en présence de l’Empereur et de l’Impératrice[14].

L'apport musical de Meyerbeer

L’une des principales caractéristiques du style musical de Meyerbeer est d’avoir combiné les apports de plusieurs écoles musicales nationales : à la technique orchestrale allemande apprise auprès de l’abbé Vogler, il concilie l’art du bel canto rossinien et le souci de la déclamation française[15].

L’accent mis sur l’efficacité de l’action dramatique

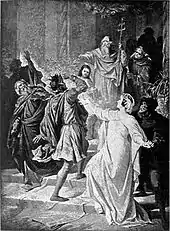

Pour Becker[3], l’un des principaux soucis de Meyerbeer est de créer des scènes d’une grande intensité dramatique (tels le couronnement et l’exorcisme dans Le Prophète) et des personnages d’une vérité et d’une profondeur psychologiques inédites à l’époque (voir par exemple Marcel dans Les Huguenots, Fidès dans Le Prophète, Sélika et Nelusko dans L’Africaine).

Il est particulièrement attentif lors de l’écriture des livrets, processus dans lequel il s’implique de façon très profonde. Il analyse également chaque roman ou pièce de théâtre sous l’angle d’une adaptation opératique potentielle. Letellier[4] indique qu’il a toujours souhaité disposer d’un livret dans sa totalité afin d’en avoir une impression d’ensemble, refusant que ne lui soient envoyés que des fragments. Il n’accepte le livret qu’après l’avoir soumis à une analyse critique serrée : il demande souvent plusieurs versions successives et propose toujours des modifications. Parfois même, il modifie lui-même le texte, comme dans le cas de la mort de Sélika à la fin de L’Africaine.

Cette vigilance conduit souvent à des rapports houleux avec ses librettistes. Demandant sans cesse des modifications, Meyerbeer se heurte à plusieurs reprises avec Eugène Scribe qui, se lassant de toujours devoir réécrire les mêmes scènes, finit par lui opposer un refus catégorique. Afin de débloquer la situation, il faut recourir, souvent à l’insu de Scribe, à un second librettiste, acceptant de rédiger les modifications demandées par Meyerbeer. Dans ses Nouveaux Mémoires[16], Alexandre Dumas raconte que le directeur de l’opéra de Paris lui avait commandé en 1832 la rédaction du livret du prochain opéra de Meyerbeer. Le projet avorta à la suite des exigences devenues rapidement inacceptables pour l’écrivain. Il précise ironiquement : « On m’avait prévenu que Scribe dans les clauses de sa collaboration avec Meyerbeer avait introduit un article qui lui accordait cinquante centimes d’indemnité pour chaque vers qu’il lui faisait retoucher ou refaire, et que là étaient les principaux droits d’auteur de Scribe. Je me reprochai bientôt amèrement de ne pas avoir prévu le cas.»

Durant toute sa vie, Meyerbeer aura une vraie passion pour la scène en général et l’opéra en particulier : il n’aura de cesse d’assister à autant de représentations qu’il est possible. Toujours prêt à découvrir des œuvres qu’il ne connaît pas (aucune n’est négligeable a priori et ne mérite son désintérêt), il n’hésite jamais non plus à aller revoir des opéras qu’il apprécie tout particulièrement. Letellier[4] indique ainsi que les deux opéras que Meyerbeer aura vu le plus souvent sont Don Giovanni de Mozart (39 fois entre 1812 et 1862) et Il trovatore de Verdi (34 fois entre 1855 et 1864). Il parcourt même souvent de longues distances, y compris pour assister à des opéras de compositeurs qui l’ont sévèrement critiqué, comme Wagner (pour Tannhäuser à Hambourg en 1855) ou Schumann (pour Genoveva à Weimar, toujours en 1855). Dans les derniers mois de son existence, et alors qu’il est extrêmement fatigué, il n’assiste pas à moins de huit représentations des Troyens à Carthage de Berlioz (du au ).

Fétis[8] rapporte que, tout au long du processus de composition, et longtemps après que la partition a été achevée, il ne cesse d’effectuer des modifications, n’étant jamais satisfait et sûr de son art. Pendant la correction des parties, le recrutement et la préparation des chanteurs, il semble toujours prêt à remettre en cause la moindre décision si l’intensité dramatique de l’ensemble peut s’en trouver améliorée. Lors de répétitions interminables, il fournit à l’orchestre des passages avec deux instrumentations différentes, chacune étant identifiée par une couleur d’encre qui lui est propre, et fait jouer alternativement chaque version avant de décider quelle est la plus satisfaisante.

C’est également dans un souci d’efficacité dramatique que Meyerbeer a contribué au développement du leitmotiv et de la mélodie continue : ainsi, dans Les Huguenots, le choral luthérien « Ein feste Burg » est traité comme un véritable leitmotiv développé et varié tout au long de l’opéra. Le thème est présent dès l’ouverture où il est soumis à une série de variations qui symboliserait selon Letellier[17] les sentiments inspirés par la religion : recueillement, amour, consolation, exaltation, mais aussi intolérance et fanatisme. Dans le chant de Marcel, le vieux serviteur protestant, au premier acte, il correspond à une expression recueillie de la foi, pleine de conviction et d’aspiration à la transcendance. Dans le finale du deuxième acte, il est utilisé comme cantus firmus pour affirmer la résolution et la force des protestants en cas de danger. Au troisième acte, c’est un appel aux armes pour échapper aux pièges et aux trahisons. Enfin, au dernier acte, il devient la prière étouffée et lointaine des protestants qui cherchent à échapper au massacre pour se transformer en un ultime cri de défi face aux bourreaux catholiques.

Dans Le Prophète, l’unité musicale de l’œuvre est également assurée par l’existence de quelques thèmes récurrents : le principal est l’hymne anabaptiste « Ad nos, ad salutarem undam, iterum venite miseri », que l’on entend dès le premier acte avec l’apparition sinistre des trois anabaptistes. Il réapparaît au troisième acte lorsque Jean, le Prophète, calme ses troupes qui viennent de subir une défaite, tout en les préparant à de nouveaux combats. Enfin, il accompagne au début du dernier acte les projets de trahison des trois anabaptistes. Deux autres thèmes sont utilisés comme des motifs récurrents : l’un est relatif au rôle de prophète endossé par Jean. Il est entendu pour la première fois sous une forme déformée au deuxième acte lorsque Jean raconte le rêve qui le hante. Puis il s’affirme en tant que tel, avec une tonalité et un rythme différents, pour introduire la marche du couronnement du quatrième acte. Le dernier thème récurrent est de nature plus intime : il s’agit de la pastorale de Jean entendue pour la première fois au deuxième acte et qui sera reprise au troisième acte lorsque le jeune homme déclare sa lassitude de mener une troupe d’anabaptistes voleurs et meurtriers, puis au cinquième acte quand les trois personnages principaux, Jean, sa mère Fidès et sa fiancée Berthe, réunis pour la première fois de l’opéra, rêvent au bonheur qui pourrait être le leur.

Dans sa recherche de la plus grande efficacité dramatique possible, Meyerbeer n’a négligé aucun élément, tels que la beauté des décors, la splendeur des costumes ou la qualité de la mise en scène, anticipant de ce fait sur le concept wagnérien d’œuvre d’art totale. De nombreux effets spéciaux destinés à impressionner les spectateurs sont utilisés à maintes reprises : ainsi, dans Robert le Diable, les fantômes des nonnes damnées qui se transforment sur scène en esprits diaboliques impressionnent durablement. Dans Le Prophète, les patins à roulettes permettent de simuler les glissades sur la glace et le lever de soleil qui constitue l’apothéose du troisième acte est obtenu pour la première fois sur une scène par l’utilisation de la lumière électrique.

Meyerbeer soigne également tout particulièrement l’intégration des ballets dans ses grands opéras : ces moments dansés ne sont plus conçus comme constituant une parenthèse dans l’action mais au contraire comme un élément constitutif de la progression dramatique. La réussite la plus marquante en la matière[18] est sans doute le ballet des nonnes damnées de Robert le Diable : il marque non seulement la naissance du ballet romantique, mais il est aussi à l’origine de toutes les métamorphoses nocturnes et magiques que l’on retrouvera par la suite dans La Sylphide (1832), Giselle (1841), Le Lac des cygnes (1877) ou La Bayadère (1877).

L’amour de la voix et du bel canto

C’est en Italie que Meyerbeer est tombé amoureux de la voix et du bel canto. Dans une lettre à son épouse datée du , il formule très clairement les raisons pour lesquelles, selon lui, tout compositeur d’opéras se doit de faire un séjour en Italie :

« De temps en temps, tout compositeur de musique vocale doit aller en Italie, non pour la musique mais pour les chanteurs. Ce n’est qu’au contact de grands chanteurs que l’on peut apprendre à faire de la musique qui soit chantable et qui mette en valeur la voix humaine. »

Parmi les traits dominants du grand opéra conçu par Meyerbeer, le plus remarquable est sans doute la place faite aux interprètes. Dans toute son œuvre, le choix de ces derniers est capital et même déterminant pour l’élaboration du livret. Le compositeur consacre la plupart de ses voyages à l’audition de nouveaux chanteurs, et si l’un de ceux qu’il a engagés rompt son contrat, il n’hésite pas à remanier le rôle concerné pour l’adapter au nouvel interprète, voire à interrompre son travail sur un opéra si personne ne lui paraît convenir.

Ainsi, les créations du Prophète et de L’Africaine ont été longtemps différées en raison de l’absence de chanteurs adéquats. L’Africaine, opéra destiné à la célèbre Cornélie Falcon, est mis en chantier dès le mois d’. Malheureusement, après que la cantatrice a perdu sa voix, Meyerbeer doit abandonner (provisoirement) la partition ; il ne la reprendra que vingt ans plus tard, l’opéra étant créé en 1865, après la mort du librettiste et du compositeur.

Pour Le Prophète, Meyerbeer décide d’adapter son écriture pour les moyens spécifiques du nouveau ténor vedette de l’Opéra de Paris, Gilbert Duprez. Il refuse cependant de confier le rôle de Fidès, la mère du héros, à Rosine Stoltz alors toute puissante en raison de sa liaison avec le directeur Léon Pillet et dont les moyens lui semblent inadaptés. Alors que la composition est achevée dès 1841, il faudra attendre 1849 pour que l’opéra soit enfin créé. Malheureusement, les moyens de Duprez ont alors beaucoup faibli et Meyerbeer devra se résoudre à reprendre sa partition pour l’adapter à la voix plus légère de Gustave-Hippolyte Roger.

Meyerbeer compose également à de nombreuses reprises de nouveaux morceaux pour la prise de rôle de chanteurs réputés : ainsi, il écrit en 1838 pour Mario un air supplémentaire au début du deuxième acte de Robert le Diable (« Où me cacher ? – Ô, ma mère »). En 1848, Marietta Alboni se voit confier la création du rondeau du page Urbain dans Les Huguenots. Lorsque le créateur de Tannhäuser, Josef Tichatschek reprend le rôle de Danilowitz de L’Étoile du Nord à Dresde en 1855, Meyerbeer lui offre deux airs supplémentaires (la Polonaise du premier acte et un arioso au troisième), désormais indissociables de la partition.

Parmi les chanteurs qui ont le plus inspiré Meyerbeer, il faut citer Adolphe Nourrit, Cornélie Falcon, Nicolas-Prosper Levasseur, Jenny Lind, Pauline Viardot.

Une orchestration inventive

Meyerbeer est aussi l’un des premiers compositeurs d’opéras à porter une attention particulière à la couleur de l’orchestre. Dans son Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes (1843-1844), Berlioz donne en exemple plusieurs passages tirés de Robert le Diable ou des Huguenots.

Meyerbeer, toujours à l’affût des dernières inventions ou des perfectionnements les plus récents de la facture instrumentale, n’hésite jamais à expérimenter en matière d’orchestration. Il est l’un des premiers à utiliser à l’opéra des instruments tels que la clarinette basse, le tuba ou les saxhorns afin de créer des combinaisons sonores inédites, contribuant largement à l’évolution vers la conception moderne du coloris orchestral[3].

Meyerbeer innove également en s’attachant à personnaliser ses personnages principaux par des combinaisons instrumentales spécifiques : ainsi, Marcel des Huguenots est identifié par les sons du cor, du basson et du violoncelle ; Bertram de Robert le Diable par des sonneries de cuivres, trombones et trompettes. Ces signatures instrumentales ne sont pas figées et évoluent avec l’action dramatique : Alice de Robert est le plus souvent accompagnée par les bois et la flute ; cependant, quand elle s’oppose au démon Bertram, le cor ou la trompette viennent renforcer le petit orchestre qui l’accompagne. Fidès, la mère du Prophète, est le plus souvent représentée par le violoncelle ; l’intervention des bassons permettra de souligner la douleur éprouvée par le personnage dans certaines scènes.

À d’autres moments, Meyerbeer utilise l’orchestration à des fins descriptives : dans la chanson huguenote de Marcel, le sifflement des balles et le grondement du canon sont rendus par la grosse caisse et les cymbales qui frappent sur le troisième temps de la mesure. Au deuxième acte du Prophète, Fétis[19] note « un effet absolument neuf dans les rythmes croisés de deux bassons imitant des pas précipités et le galop des chevaux, sur un temps de marche moderato exécuté par les clarinettes, cors, violons, alto et basses. Cet effet est destiné à indiquer la fuite précipitée de Berthe et la course des soldats qui sont à sa poursuite ; il produit une véritable illusion. »

À plusieurs reprises, Meyerbeer fait preuve d’une véritable recherche en termes de spatialisation sonore. Ainsi, dans le finale du premier acte du Crociato in Egitto, les vents sont divisés en quatre sections, à l’orchestre et sur scène, avec quatre caisses claires placées à quatre endroits différents. L’orchestre de vents associés aux chrétiens est composé de deux trompettes à clé (ce qui constitue l’une des premières utilisations à l’opéra de cet instrument qui vient d’être inventé), quatre trompettes naturelles, deux cors et deux trombones, instruments « nobles » et associés aux orchestres royaux en occident, alors que celui des Égyptiens est constitué d’un quartino, deux hautbois, six clarinettes, deux bassons, deux cors, deux trompettes, un trombone, un serpent, une grosse caisse, une caisse claire et de cymbales, caractéristiques des « musiques à la turque ». Dans la scène du couronnement du Prophète, sans doute la plus impressionnante de l’opéra, Meyerbeer combine l’orchestre dans la fosse, un chœur sur scène, et, derrière la scène, une fanfare de saxhorns, des chœurs mixtes, un chœur d’enfant et un orgue.

Meyerbeer sous le feu croisé des critiques

Meyerbeer est sans doute un cas unique dans l’histoire de la musique : bénéficiant d’une renommée extraordinaire de son vivant (il est mis sur le même plan que Mozart ou Beethoven), il va, après sa mort, voir son étoile pâlir progressivement, son image s’inversant même pour devenir l’archétype du musicien sans génie, voire sans talent, et dont le succès a été obtenu au prix de compromissions anti-artistiques. J. Jackson[9] a consacré une étude très détaillée à la dégradation de la réputation musicale de Meyerbeer, montrant que celle-ci est le résultat d’une concentration de critiques d’origines diverses qui vont culminer après la Première Guerre mondiale.

Les critiques de l’œuvre de Meyerbeer

Le premier type de critiques concerne l’œuvre de Meyerbeer : elles sont le fait essentiellement de Mendelssohn et Schumann qui lui reprochent de composer des opéras immoraux et vulgaires. Berlioz critique quant à lui les vocalises que Meyerbeer ne peut s’empêcher d’introduire et qui viennent rompre l’action dramatique. Enfin, Wagner reproche l’abus « d’effets sans cause. »

Les critiques de Schumann et Mendelssohn : des opéras vulgaires et immoraux

Comme le note Letellier[4], les relations entre Meyerbeer et Felix Mendelssohn semblent avoir toujours été exécrables, sans que l’on en sache exactement la raison. Dans son journal, Meyerbeer écrit même (en date du ) que Mendelssohn est « le plus dangereux et le plus comploteur de tous [ses] ennemis (…) qui [le] hait mortellement[20]. » Curieusement, les critiques exprimées par Mendelssohn sur la musique de Meyerbeer sont peu nombreuses : ainsi, dans une lettre datée du , Mendelssohn se déclare choqué par le ballet des nonnes damnées de Robert le Diable qu’il trouve « ignoble » et dont il réprouve la sensualité, la musique de l’ensemble « manquant de cœur ». Plus précisément :

« À l’Académie royale, on donne continuellement et avec grand succès le Robert le Diable de Meyerbeer. La salle est toujours comble et la musique généralement a plu. Il y a dans cette pièce un luxe inouï de mise en scène, jamais on n’a rien vu de pareil. (…) Le sujet est romantique, c’est-à-dire que le Diable y joue un rôle, cela suffit aux Parisiens pour constituer le romantique, la fantaisie. C’est cependant très mauvais et sans deux brillantes scènes de séduction, cela ne ferait aucun effet ! »

Segalini[21] observe que Mendelssohn critique beaucoup plus le livret que la musique. Afin de mieux comprendre le rejet par ce dernier de la musique de Meyerbeer, il est sans doute intéressant de rappeler les critiques qu’il porte au même moment sur la musique de Berlioz. À propos de la Symphonie fantastique, Mendelssohn écrit en 1831 :

« Combien cela m’est parfaitement répugnant, je n’ai pas besoin de vous le dire. Voir ses idéaux les plus chers avilis et déformés en caricatures grotesques ferait enrager n’importe qui. Et encore ne s’agit-il que du programme. L’exécution est encore plus médiocre : nulle part une étincelle, pas de chaleur, une démence absolue, des passions artificielles représentées par tous les moyens orchestraux possibles et imaginables : quatre timbales, deux pianos à quatre mains qui sont censés imiter des cloches, deux harpes, de nombreux grands tambours, des violons divisés en huit parties, deux parties pour les contrebasses qui jouent des passages en solo, et tous ces moyens (contre lesquels je n’aurais rien à redire s’ils étaient correctement utilisés) requis pour n’exprimer rien d’autre qu’un radotage sans intérêt, proche du grognement, du cri, d’un hurlement qui va et vient. »

— Lettre de Mendelssohn à sa mère datée du 15 mars 1831

Comme le suggère Letellier[4], Mendelssohn rejette la musique de Meyerbeer (et Berlioz) comme étant vulgaire et de mauvais goût. Il s’agit ici d’un conflit irréconciliable d’esthétiques musicales, même si de leur côté, Meyerbeer et Berlioz, semblent avoir apprécié la musique de Mendelssohn.

Pourtant et bien qu’il n’en ait jamais fait état, Mendelssohn semble avoir repris à son compte certains éléments de la musique de Meyerbeer, notamment en matière d’orchestration. H. Lacombe[22] observe ainsi que pour la seconde exécution de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach qui a lieu en 1841 à Leipzig (la première ayant été donnée à Berlin en 1829), « Mendelssohn (influencé par Meyerbeer ?) remplaça l’accompagnement du recitativo secco confié au piano en 1829 par deux violoncelles jouant des doubles cordes et une contrebasse », ce qui correspond très exactement à la caractérisation instrumentale du personnage de Marcel des Huguenots.

Il est possible de mieux comprendre le rejet par Mendelssohn de la musique de Meyerbeer en étudiant l’opinion d’un autre compositeur qui lui était proche : Schumann. Sa très sévère critique des Huguenots est restée célèbre[23] bien qu’elle soit totalement dépourvue de subtilité selon Becker[3]. C’est en effet dans ce texte que Schumann exprime le plus clairement ses griefs vis-à-vis de la musique de Meyerbeer dont l’ensemble n’est à ses yeux que « du vulgaire, du contourné, de l’antinaturel, de l’immoral, de l’antimusical »[24].

Schumann exprime plusieurs réserves sur la musique des Huguenots : en premier lieu, « elle est fade au-delà de tout » et « elle est froidement superficielle ». Elle est également vulgaire en faisant appel aux plus bas instincts du public : « stupéfier ou chatouiller, voilà la devise suprême de Meyerbeer ». Quant à l’orchestration si souvent louée, elle est surtout bruyante :

« Et puis est-ce donc un art de produire de l’effet par de pareils moyens et une telle place ? Je ne blâme pas qu’on fasse appel à tous les moyens possibles à une place convenable ; mais il n’y a pas de quoi crier au chef-d’œuvre parce qu’une douzaine de trombones, de trompettes et d’ophicléides, avec cent voix d’hommes à l’unisson, sont capables de se faire entendre à une certaine distance. »

Tout comme Mendelssohn, Schumann critique Meyerbeer pour son « immoralité »[25] :

« Je ne suis pas un moraliste, mais cela révolte un bon protestant d’entendre son plus précieux chant sacré crié sur les planches, cela le révolte de voir le drame le plus sanglant de l’histoire de sa religion ravalé à une farce de foire pour servir à gagner de l’argent et des applaudissements ; oui, l’opéra le révolte, depuis l’ouverture au style sacré ridiculement vulgaire jusqu’au finale, après lequel il ne nous reste qu’à être brûlés vifs au plus tôt. Que demeure-t-il en fin de compte des Huguenots sinon qu’on s’y borne à exécuter des criminels sur le théâtre et qu’on y expose en spectacle de faciles prostituées ? »

Sur ce point, la critique est quelque peu confuse : les protestants, bien moins que les catholiques, ont à se plaindre du traitement que leur réserve le livret et les seuls personnages féminins significatifs de l’opéra (susceptibles à ce titre d’être qualifiés « de faciles prostituées ») sont catholiques… En outre, comme l’observe D. Conway[26], cette condamnation de Meyerbeer n’est pas sans comporter une pointe d’antisémitisme, avec l’accusation, qui sera reprise ad nauseam par la suite, que Meyerbeer recherche le succès pour « gagner de l’argent ». Conway rappelle que Schumann a écrit dans le journal qu’il tenait avec son épouse Clara à propos de Mendelssohn, un compositeur que pourtant il tenait en haute estime et qu’il a toujours défendu publiquement :

« Pendant des années, j’ai fait beaucoup pour sa promotion, bien plus que pour n’importe qui d’autre. En même temps, ne nous négligeons pas trop nous-mêmes. Les Juifs restent des Juifs : ils s’assoient dix fois dans un fauteuil avant que de le laisser aux chrétiens. Et ils nous jettent parfois les pierres que nous avons rassemblées pour les aider à bâtir un temple à leur gloire. Aussi, je suis de l’avis de ne pas en faire trop [pour Mendelssohn]. »

Si Schumann était dans un tel état d’esprit pour un compositeur d’origine juive (mais converti au protestantisme) dont il appréciait la musique, il est facile de comprendre la virulence de sa critique pour un compositeur juif (non converti) qui défendait une autre esthétique musicale.

La critique de Berlioz : les exécrables « contorsions de gosier »

Si Berlioz accueille avec enthousiasme Robert le Diable et Les Huguenots, s’il donne en exemple à plusieurs reprises l’orchestration de Meyerbeer, il va formuler, à partir de la création du Prophète, quelques critiques dont l’intensité semble aller croissant avec le temps. Le compositeur français semble de moins en moins supporter la présence d’airs virtuoses et de vocalises, qu’il qualifie de « contorsions de gosier ». Faisant mine de s’adresser directement à Meyerbeer, Berlioz conclut ainsi un article consacré à une reprise du Prophète en :

« Quant à moi, je vous avouerai que ces contorsions de gosier me font un mal épouvantable, abstraction faite même des atteintes portées à l’expression et aux convenances dramatiques. Leur bruit m’attaque douloureusement toutes les fibres nerveuses ; je crois entendre passer la pointe d’un diamant sur une vitre ou déchirer du calicot. Vous savez si je vous aime et vous admire ; eh bien, j’ose affirmer que dans ces moments-là, si vous étiez près de moi, si la puissante main qui a écrit tant de grandes, de magnifiques et de sublimes choses était à ma portée, je serais capable de la mordre jusqu’au sang… »

— Le Journal des Débats, 27 octobre 1849

Dans une lettre écrite à sa sœur Nanci en , Berlioz se fait plus précis :

« Meyerbeer a le bon esprit de ne pas trop mal prendre les quatre ou cinq restrictions que j’ai introduites dans mes dix colonnes d’éloges. J’aurais voulu lui épargner la pénible impression que ces critiques exprimées avec une certaine énergie, lui ont fait éprouver; mais il y a des choses qui doivent absolument être dites; je ne puis laisser croire que j’approuve ou que je tolère seulement ces transactions d’un grand maître avec le mauvais goût d’un certain public. J’ai passé ma vie à incriminer ces mauvaises actions et je les trouve aujourd’hui plus mauvaises et plus plates que jamais. (…) La partition néanmoins contient de très belles choses à côté de choses très faibles et de fragments détestables. »

— Lettre à Nanci du 25 avril 1849

La critique devient très sévère à propos de L’Africaine : il indique ainsi dans une lettre adressée à la princesse Sayn-Wittgenstein :

« Oui, j’ai vu la répétition générale de L’Africaine, mais je n’y suis pas retourné. J’ai lu la partition. Ce ne sont pas des ficelles qu’on y trouve, mais bien des câbles et des câbles tissus de paille et de chiffons. J’ai le bonheur de n’être pas obligé d’en parler… »

— Lettre à la princesse Sayn-Wittgenstein du 28 juin 1865

,Plus d’un an après, la sévérité devient hargneuse :

« J’étais dernièrement à l’Opéra, on jouait L’Africaine. Un critique de mes amis me retint après le premier acte, et me força d’entendre les deux actes suivants: « Écoutez, lui dis-je, si vous ne me laissez pas partir, je sens que je deviens furieux, je vais vous mordre. » Oh! l’abominable non-sens, l’exécrable monceau de notes! »

— Lettre à Nanci du 28 septembre 1866

Amoureux de la voix humaine, Meyerbeer ne pourra en effet jamais se départir d’écrire des airs virtuoses, cédant (bien volontiers) aux demandes de ses chanteurs. En cela, il restera fidèle toute sa vie à sa passion du bel canto, passion déclarée lors de son séjour en Italie après avoir assisté à une représentation du Tancrède de Rossini, et ce alors même que les goûts du public vont peu à peu se détacher de ce style musical. Cette irruption de véritables feux d’artifice vocaux au milieu d’une action dramatique que Meyerbeer s’est pourtant attaché à rendre la plus réaliste possible constitue sans doute la principale contradiction interne de l’œuvre du compositeur. Bien loin d’être une concession au mauvais goût (supposé) du public (comme l’en accuse Berlioz), cet éclectisme musical est en fait l’une des caractéristiques de la musique de Meyerbeer, qui n’a jamais pu se résoudre à sacrifier la virtuosité vocale au réalisme dramatique.

La critique wagnérienne des « effets sans cause »

Même si l’attaque par Wagner de Meyerbeer dans le tristement célèbre pamphlet antisémite Das Judenthum in der Musik (1850) est bien connue, elle ne constitue pas la seule critique formulée par le compositeur de Tristan.

Dans Opéra et Drame (1851), Wagner met en valeur ce qu’il appelle le drame au détriment de l’opéra, ce dernier se caractérisant par le fait qu'il a « fait d’un moyen d’expression (la musique) le but, et réciproquement, du but de l’expression (le drame), le moyen ». De ce point de vue, Meyerbeer constitue un repoussoir absolu, dont le « tableau ne pourrait que nous remplir de dégoût », dans la mesure où il a rabaissé totalement la part faite au livret, « le musicien [étant] couronné comme le véritable poète ». Wagner reproche en effet à Meyerbeer :

- D’être insensible à la beauté de la langue dans laquelle le livret est écrit : reprenant certains des arguments antisémites qu’il avait déjà développés (sous couvert de l’anonymat) dans Das Judenthum in der Musik, Wagner attribue cette incapacité aux origines juives du compositeur. Plus précisément :

« Étant Juif, il ne possédait pas de langue maternelle qui eut grandi en force avec son être intime : il parlait avec le même intérêt toutes les langues modernes et les mettait indifféremment en musique, sans aucune autre sympathie pour leur génie que celle qui résultait de leur docilité à se soumettre à volonté à la musique absolue. »

- D’imposer à ses librettistes (et notamment Scribe) des modifications dictées dans un souci strictement musical et non pas dramatique. Ce faisant, Meyerbeer aurait fait avec le livret d’opéra ce que Berlioz aurait accompli avec l’orchestre, privilégiant le plaisir de la nouveauté et de l’inouï, à la cohérence dramatique et à la poésie :

« Meyerbeer (…) ne voulait qu’un pot-pourri dramatique monstrueusement dérangé, historico-romantique, diabolico-religieux, libertino-bigot, frivole et pieux, mystérieux et impudent, sentimental et gredin, afin d’y trouver matière à une musique extrêmement curieuse (...). Il sentait qu’on arriverait à produire ce qui n’avait jamais encore été fait, avec toute la provision emmagasinée d’effets musicaux ramassés dans tous les coins en les entassant pêle-mêle, mélangés de poudre et de colophane, et en les projetant en l’air avec une effroyable détonation. Ce qu’il demandait donc à son poète était, dans une certaine mesure, la mise en scène de l’orchestre de Berlioz. »

Afin d’illustrer cette soumission du texte à la musique, Wagner prend pour exemple la fin du troisième acte du Prophète où Jean de Leyde, le personnage principal, galvanise ses troupes qui s’apprêtent à attaquer Münster alors que le soleil se lève. Cette scène serait caractéristique des opéras de Meyerbeer dans la mesure où elle constitue un « effet sans cause ». Pour Wagner, le lever du soleil n’a de sens poétique que s’il correspond à une émotion réelle du personnage, au « ravissement intérieur » d’un « héros enthousiaste ». Or, il n’en est rien puisque Jean de Leyde n’est qu’un usurpateur conscient de son insincérité et du caractère faux de la situation. Dès lors, le lever du soleil n’est pas la sublimation de l’état intérieur du héros, mais un effet, sans légitimité artistique, qui n’a d’autre intérêt que la prouesse technique qu’il constitue à être représenté de façon crédible sur une scène de théâtre.

Sans doute conscient du caractère simpliste de sa critique, Wagner y oppose immédiatement une objection à laquelle il répond de la façon suivante :

« On peut m’objecter : « Nous n’avons pas voulu de ton héros populaire : celui-ci n’est surtout qu’un produit ajouté par ton imagination personnelle de révolutionnaire ; nous avons voulu représenter au contraire un jeune homme infortuné, qui, aigri par le malheur, et égaré par de fallacieux agitateurs populaires, a été entraîné à des crimes qu’il expiera plus tard par un repentir sincère. » Je demanderai alors ce que signifie l’effet de soleil, et l’on pourra me répondre : « Cela est dessiné absolument d’après nature ; pourquoi le soleil ne se lèverait-il pas le matin ? » Ce ne serait pas une excuse très plausible à un indispensable lever de soleil ; toutefois, je persiste à croire que vous n’auriez pas eu à l’improviste l’idée de ce soleil, si vous n’aviez inventé une situation comme celle que j’ai indiquée ci-dessus ; la situation elle-même ne vous plaisait pas, mais vous aviez en vue son effet. »

Wagner ne critique pas ici (contrairement à ceux qui se réclameront de lui par la suite) l’existence d’effets dramatiques en tant que telle dans l’œuvre de Meyerbeer ; cela lui serait d’ailleurs difficile dans la mesure où l’on trouve dans nombre de ses opéras (à commencer par sa Tétralogie) des effets tout aussi spectaculaires. Wagner ne reproche donc pas tant la recherche de l’effet pour l’effet que l’absence de correspondance entre ces effets scéniques et l’état psychologique des personnages principaux. Avec l’évolution des goûts cependant, cette critique des « effets sans cause » ne paraît plus guère convaincante, une telle redondance entre le sentiment intime des personnages et sa manifestation dans la nature environnante étant considérée à la fois comme naïve et dépourvue de subtilité[27].

C’est sans doute en raison de la faiblesse de cet argument que la critique d’origine wagnérienne a préféré transformer la pensée de leur chef de file (quitte à lui être infidèle) : la condamnation des « effets sans cause » a été rapidement assimilée à une dénonciation des effets scéniques spectaculaires relevant du style pompier le plus ridicule, en feignant d’ignorer que Wagner n’était pas loin d’encourir un tel reproche.

Les critiques extra-musicales d’Heinrich Heine : Meyerbeer en grand orchestrateur de sa propre gloire

Les relations de Meyerbeer avec le célèbre poète allemand Heinrich Heine, installé à Paris à partir de 1831, se sont fortement dégradées avec le temps et les critiques de Heine, ainsi que certains de ses poèmes, ont contribué à entacher fortement la réputation de Meyerbeer jusqu’à aujourd’hui.

Au départ, Heine et Meyerbeer entretiennent des liens d’amitié, les deux hommes éprouvant une certaine solidarité vis-à-vis des attaques antisémites dont ils font tous les deux l’objet. Le poète semble même adhérer aux idéaux artistiques du compositeur alors que ses connaissances musicales sont extrêmement limitées et que son intérêt pour la musique n’a jamais été très profond[4]. En fait, Heine semble n’avoir entretenu de bonnes relations avec Meyerbeer que tant que ce dernier lui accordait généreusement des prêts (jamais remboursés). Dès que Meyerbeer a décidé de réduire son soutien financier, les écrits de Heine, dont les talents de satiriste étaient aussi remarquables que redoutés, sont devenus nettement plus acerbes et malveillants comme en témoigne le poème Téléologie (fragment) :

« Nous avons reçu deux oreilles du Seigneur. Ce qui est beau surtout, c’est leur symétrie.

Elles ne sont pas tout à fait aussi longues que celles dont il a pourvu nos braves camarades à poil gris.

Dieu nous a donné nos deux oreilles pour écouter les chefs-d’œuvre de Gluck, de Mozart et de Haydn.

S’il n’existait que la colique lyrique et la musique hémorroïdale de Meyerbeer, une seule oreille suffirait amplement. »

Dans des articles destinés à la Gazette d’Augsbourg, qui seront réunis par la suite dans Lutèce : Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France, Heine va dresser un portrait particulièrement fielleux du compositeur, accusé d’être égoïste, manipulateur et de payer les journalistes afin de rédiger de bonnes critiques. Il colporte ainsi avec complaisance la rumeur (dont il attribue la paternité à Spontini) que Meyerbeer n’a pas écrit une seule note de musique de sa vie :

« (…) À mon grand étonnement, j’appris que Meyerbeer avait acheté en Italie les compositions de quelques musiciens nécessiteux, et qu’il en avait fabriqué des opéras qui étaient tombés, parce que le fatras qu’on lui avait vendu s’était trouvé trop misérable. Plus tard, (…) Meyerbeer a acquis d’un abbate de talent à Venise quelque chose de meilleur qu’il a incorporé à son Crociato ; depuis il a encore su se procurer les manuscrits inédits de Weber, que la veuve du défunt lui céda à vil prix, et dans lesquels il puisera prochainement de bonnes inspirations. Quant à Robert le Diable et Les Huguenots (…), ces deux ouvrages sont pour la plus grande partie la production d’un Français nommé Gouin (…). Quand signor Spontini me communiqua cette hypothèse, je fus forcé de convenir qu’elle était bien ingénieuse, et ne manquait pas complètement de probabilité. »

— Lutèce, lettre du 12 juin 1840

Dans le même texte, Heine suggère que Gouin serait tenu au silence sur la véritable paternité de ses ouvrages parisiens par la menace exprimée par Meyerbeer de le faire enfermer à Charenton. Il va jusqu’à prétendre que Meyerbeer serait responsable de la mort prématurée de Weber et de Bellini, en qui il voyait des rivaux trop dangereux.

Surtout, Heine affirme que pour assurer la postérité de ses opéras (pour lesquels « [il] sen[t] naître (…) des doutes inquiétants sur l’immortalité (…) après le décès de l’auteur »), Meyerbeer aurait « fondé par testament une sorte de fidéi-commis en faveur de ses enfants musicaux, en léguant à chacun d’eux un capital dont la rente est destinée à assurer l’avenir des pauvres orphelins, de manière que, même après le trépas de monsieur leur père, on puisse faire face aux indispensables dépenses de popularité, aux frais éventuels de beaux décors, d’éclairage extraordinaire, de claque, de louanges de journaux, d’ovations de chanteuses, etc., etc. »

Dans un autre passage, Heine développe l’image d’un Meyerbeer manipulateur, orchestrateur de sa propre gloire :

« (…) Que deviendra sa gloire si lui-même, l’illustre maestro, avait le malheur (…) d’être arraché subitement par la mort au théâtre de ses triomphes ? Lui seul, le grand Giacomo, le directeur général de toutes les institutions de sa majesté le roi de Prusse, et en même temps le maître de chapelle de la gloire meyerbeerienne, lui seul peut diriger l’immense orchestre de cette gloire (…). Oui, aucun compositeur ne s’est encore entendu, à un degré aussi élevé que notre Meyerbeer, à l’art de l’instrumentation, c’est-à-dire l’art d’employer toute sorte d’hommes comme instruments. Il sait se servir des plus grands et des plus petits, et comme par enchantement, au moyen de leur action simultanée, il produit un accord presque fabuleux dans l’approbation publique. (…)

Tel est le résultat opéré par le concours harmonieux des instruments ; pour la mélodie, Meyerbeer doit céder la palme aux deux maîtres Mozart et Rossini ; mais il les surpasse, comme je viens de le dire, par l’instrumentation. Dieu sait qu’il se sert souvent des instruments les plus abjects, les plus ignobles, les plus puants ; mais justement avec cette sorte il produit les plus grands effets sur la grande masse du public, qui l’admire, l’adore, le vénère et même l’estime. »

— Lutèce, lettre du 20 avril 1841

Alexandre Dumas reprend ce thème de l’homme habile à « mettre une immense fortune au profit d’une immense réputation », qui « jamais [...] n’est distrait un instant de son but, et son but, c’est le succès. » Seulement, ajoute-t-il « Meyerber se donne plus de mal à faire ses succès qu’à faire ses partitions »[28].

La rumeur selon laquelle Meyerbeer aurait corrompu les critiques musicaux de l’époque va rencontrer un très grand succès et va d’ailleurs nourrir en partie le ressentiment de Berlioz comme l’atteste l’extrait suivant d’une lettre adressée à son fils et datée du :

« La banque Meyerbeer travaille comme un seul homme. Il a laissé des pensions à des écrivains chargés de le louer à tant par mois, à faire valoir sa musique ; il y aura ainsi bien plus d’intérêt qu’à louer celle qui est seulement belle et qui ne rapporte rien. Le moyen de lutter contre de tels moyens. Heine avait raison. »

Dès la création du Prophète en 1849, Berlioz avait écrit à sa sœur Nanci (lettre du ) :

« Quelle tâche aujourd’hui que celle de faire réussir un opéra ! Que d’intrigues ! Que de séduction à opérer, que d’argent à dépenser, que de dîners à donner !… Cela me fait mal au cœur. C’est Meyerbeer qui a amené tout cela et qui a ainsi forcé Rossini d’abandonner la partie. »

Depuis, il a été établi par Letellier[4] que Meyerbeer n’a versé de l’argent qu’à deux journalistes relativement secondaires, sans que l’on sache de façon certaine si c’était pour s’assurer la rédaction de critiques favorables. Letellier note d’ailleurs que si tel était l’objectif du compositeur, il aurait été préférable qu’il essaie de corrompre des personnalités plus influentes.

De même, si Meyerbeer organisait effectivement de nombreux dîners, il apparaît que très peu d’entre eux, voire aucun, ne peuvent être assimilés à une tentative de corruption[4]. Le plus souvent, il s’agit de célébrer l’arrivée en ville d’amis du compositeur (tels que Paganini à Paris le ou Scribe à Berlin le ), ou de rassembler un groupe d’amis ou de collaborateurs, ou d’exprimer des remerciements pour services rendus (les membres de l’orchestre furent ainsi invités peu après les premières de L’Étoile du Nord et du Pardon de Ploërmel). Sur la période de temps comprise entre 1846 et 1864, Letellier[4] n’a retrouvé la trace que de cinq dîners organisés en l’honneur de la critique musicale, et aucun d’entre eux ne précède immédiatement la création de l’un de ses opéras.

Les attaques antisémites

Comme en témoigne son journal, Meyerbeer aura souffert tout au long de sa vie de préjugés antisémites. En 1812, il rapporte avoir été extrêmement blessé par les moqueries de deux jeunes filles dans une auberge. Près de trente ans plus tard, en 1841, il évoque les insultes antisémites dont il est la victime dans un restaurant à Heidelberg. En 1847, le général von Hannecken invite à un repas, pour célébrer l’anniversaire du roi de Prusse, tous les Prussiens présents à Franzensbad, à l’exception de Meyerbeer (ce dernier se limitant à commenter cette vexation par la phrase sibylline « À ajouter au reste… »)[27].

Le , le Courrier des Théâtres fait paraître un article dans lequel on peut lire :