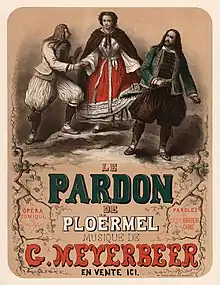

Le Pardon de Ploërmel

Le Pardon de Ploërmel est un opéra-comique en trois actes de Giacomo Meyerbeer, sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré[1]. Il s’agit de la dernière œuvre lyrique du compositeur créée de son vivant.

| Genre | Opéra-comique |

|---|---|

| Nbre d'actes | 3 |

| Musique | Giacomo Meyerbeer |

| Livret | Jules Barbier et Michel Carré |

| Langue originale |

français |

| Création |

Opéra-Comique (Paris) |

Versions successives

- Dinorah (version italienne)

- Transcription pour piano (Auguste Vincent)

Personnages

Airs

- Air de l’ombre : Ombre légère

- Romance d’Hoël : « Ah mon remords te venge »

La première représentation eut lieu le à Paris à l'Opéra-Comique[1]. L'opéra a connu une certaine notoriété à l'étranger dans son adaptation italienne, Dinorah. Il contient l’air Ombre légère qui est resté très populaire, tant au concert qu’au disque où il a été interprété, entre autres, par Amelita Galli-Curci, Lily Pons, Mado Robin, Maria Callas, Anna Moffo, Joan Sutherland, Beverly Sills, June Anderson, Natalie Dessay ou Diana Damrau.

Argument

L'action se situe en Bretagne.

Acte I

Un site accidenté et sauvage éclairé par les derniers rayons du soleil couchant avec, au premier plan, la chaumière de Corentin.

.jpg.webp)

- Ouverture

- No 1a : Chœur villageois « Le jour radieux » : des chevriers traversent le fond de la scène et rencontrent des paysans qui descendent une colline. Tous rentrent chez eux avant la tombée de la nuit.

- No 2 : Récitatif et berceuse de Dinorah « Bellah, ma chèvre chérie » : Dinorah, qui a perdu la raison depuis qu’elle a été abandonnée le jour de ses noces par son fiancé, cherche sa chèvre Bellah. Croyant l’avoir attrapée, elle lui chante une berceuse, puis s’éloigne.

- No 2bis : Air de cornemuse : Corentin paraît, soufflant dans sa cornemuse, et s’engouffre dans sa chaumière

- No 3 : Couplets de Corentin « Dieu nous donne à chacun en partage » : Corentin, très superstitieux et peureux, est rassuré d’avoir regagné avant la nuit la chaumière qu’il a héritée de son oncle récemment. Pour se redonner du courage, il joue de la cornemuse.

- No 4a : Duo de Dinorah et Corentin, première partie « Encor, encor, encor » : attirée par la musique, Dinorah entre dans la chaumière de Corentin. Le vent qui s’engouffre par la porte souffle la chandelle et Dinorah et Corentin se retrouvent dans le noir. Le jeune homme, terrifié, croit être en présence de la reine des korrigans. Dinorah lui demande de jouer à nouveau de la cornemuse. Corentin s’exécute.

- No 4b : Duo de Dinorah et Corentin, deuxième partie « Sonne, sonne, gai sonneur » : Dinorah croit alors reconnaître en Corentin son fiancé, Hoël. Elle veut danser avec lui. Corentin, épouvanté, n’ose refuser. Epuisés par la danse, le couple s’endort bientôt.

- No 5 : Grand air d’Hoël « Ô puissante magie » : le véritable Hoël frappe à la porte de la chaumière. Réveillés, Dinorah s’enfuit par une fenêtre et Corentin se cache derrière un fauteuil. Hoël entre sans y avoir été invité et demande à parler à l’oncle de Corentin. Apprenant qu’il est mort, Hoël semble contrarié, mais il se ravise rapidement et décide de remplacer l’oncle par le neveu dans l’exécution d’un mystérieux projet. Avant de l’exposer à Corentin, il envoie ce dernier chercher à manger dans une taverne. Resté seul, il se réjouit de pouvoir s’emparer d’un trésor fabuleux. Il a cependant besoin d’un comparse car, selon la légende, le premier à toucher le trésor mourra. Il espère convaincre Corentin d’être celui-là, sans lui révéler bien sûr quel sort lui est réservé.

- No 6 : Scène et conjuration d’Hoël et Corentin « Si tu crois revoir ton père expirant » : Corentin est de retour. Hoël lui raconte son histoire : un orage a détruit la chaumière du couple le jour de ses noces. Il a alors choisi de partir à la recherche d'un trésor plutôt que de condamner sa promise à vivre dans la misère. Après avoir vécu un an à l’écart des hommes, il vient proposer à Corentin de partir avec lui pour partager le trésor.

- No 7 : Duo bouffe d’Hoël et Corentin « Un trésor, bois encor » : Corentin est séduit à la perspective de s’emparer d’un trésor mais se demande pourquoi Hoël veut le partager avec lui. Pour endormir sa méfiance, Hoël fait boire Corentin. Ce dernier, un peu ivre, finit par accepter.

- No 8 : Terzettino de la clochette « Ce tintement que l’on entend » : on entend au loin le tintement de la cloche de Bellah, la chèvre de Dinorah. Hoël, persuadé que l’animal va les guider vers le trésor, s’élance hors de la chaumière, suivi par un Corentin terrorisé. Dinorah, qui cherche toujours sa chèvre, a également entendu la clochette. Tous se lancent à la poursuite de Bellah alors qu’éclate un terrible orage.

Premier tableau

Un bois de bouleaux éclairé par la lune.

- Entr’acte

- No 9: Chœur « Qu’il est bon, le vin » : des bûcherons regagnent leur logis après avoir passé la soirée à la taverne.

- No 10a: Récitatif et romance de Dinorah « Me voici, Hoël doit m’attendre ici » : Dinorah a entendu les bûcherons parmi lesquels elle a cru reconnaître Hoël. Quand elle arrive sur scène, les bûcherons sont partis et la jeune fille se met à pleurer d’être toujours seule.

- No 10b: Le vieux sorcier de la montagne : un rayon de lune descend sur elle et projette son ombre à ses pieds. Ravie, elle la salue et se met à lui parler.

- No 11a: Scène de Dinorah « Allons vite, prends ta leçon » : se croyant la veille de ses noces, Dinorah imagine que son ombre est venue pour apprendre à danser.

- No 11b: Air de Dinorah « Ombre légère » : la jeune fille danse et chante avec son ombre, puis s’éloigne dans la nuit.

Deuxième tableau

Une lande déserte, s’étendant jusqu’à la mer. Au fond, un ravin, dont un arbre renversé joint les deux bords.

- No 12 : Chanson de Corentin « Ah ! Que j’ai froid ! Ah ! Que j’ai peur ! » : Hoël et Corentin attendent l’apparition d’une croix lumineuse qui doit leur indiquer la localisation du trésor. Laissé seul par Hoël qui souhaite explorer les environs, Corentin se met à chanter pour se donner du courage.

- No 13: Légende de Dinorah « Sombre destinée, âme condamnée » : Dinorah paraît et parle avec Corentin, qui réalise qu’elle n’est pas la reine des korrigans. La jeune fille semble reconnaître l’endroit où elle se trouve et raconte la légende du trésor qui y est caché, prévenant Corentin que le premier qui y touchera mourra. Dinorah disparaît bientôt.

- No 14 : Duo d’Hoël et Corentin « Quand l’heure sonnera » : Hoël revient pour décider de la façon dont ils vont s’emparer du trésor. Il propose à Corentin de toucher au trésor le premier. Ce dernier refuse et les deux hommes se disputent.

- No 15 : Grand trio final « Taisez-vous ! – Pauvre victime » : Dinorah reparaît et Corentin tente de la convaincre de toucher le trésor maudit. Dans l’obscurité, Hoël ne reconnaît pas sa fiancée mais est réticent à sacrifier une femme innocente. Dinorah voit soudain Bellah traverser le pont et se lance à sa poursuite. La foudre frappe le pont au moment où la jeune fille le traverse. Elle tombe dans le ravin. Hoël reconnaît sa promise et s’élance à son secours.

Acte III

Un site dans la campagne au lever du soleil.

- Entracte

- No 16a: Récitatif « En chasse, piqueurs adroits » : un chasseur appelle ses camarades avec son cor.

- No 16b: Chant du chasseur « Le jour est levé » : le chasseur admire la beauté de la campagne environnante après le terrible orage de la nuit.

- No 17: Chant du faucheur « Les blés sont bons à faucher » : après le départ du chasseur, un faucheur se rend aux champs en aiguisant sa faux.

- No 18: Villanelle des deux pâtres « Sous les genévriers » : deux bergers s’approchent en chantant et en jouant de la flute.

- No 19a: Scène « Bonjour, bergers » : le chasseur et le faucheur reviennent sur scène et parlent avec les bergers des dégâts provoqués par l’orage.

- No 19b: Pater Noster à quatre voix « Mon Dieu, notre père » : tous se mettent à prier pour exprimer leur reconnaissance à Dieu de les avoir épargnés.

- No 20a: Mélodrame « Comment, encor vivante ! » : Corentin apparaît et jure de ne plus se lancer à la recherche de trésors. Hoël arrive également, portant dans ses bras Dinorah, inanimée. Corentin va chercher un remède dans sa chaumière.

- No 20b: Romance d’Hoël « Ah ! mon remords te venge » : Hoël demande pardon à Dinorah, toujours inconsciente, pour tout le mal qu’il lui a causé. Peu à peu, la jeune fille revient à elle.

- No 21a: Récitatif et duo de Dinorah et Hoël « Un songe, ô Dieu ! » : Dinorah, heureuse de voir Hoël à ses côtés, croit qu’elle s’éveille d’un long cauchemar. D’abord surpris, Hoël lui confirme que tous les événements qui se sont déroulés pendant l’année passée ne sont qu’un rêve et qu’ils vont se marier le jour même.

- No 21b: Chœur du Pardon « Sainte Marie » : Corentin revient alors que les villageois en procession entonnent un chant religieux. Hoël explique à tous la situation et leur demande de confirmer à Dinorah qu’elle est bien au matin de ses noces.

- No 21c: Morceau d’ensemble : convaincue, Dinorah prend place aux côtés de Hoël dans la procession qui les conduit à la chapelle, entourée de fidèles agenouillés.

Genèse

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Comme à son habitude, Meyerbeer travaille à un nouveau projet à peine terminé le précédent. Après le succès de L’Étoile du Nord, il décide de composer un nouvel opéra-comique sur un sujet mélangeant éléments champêtres et fantastiques. Pour une raison inconnue, il ne demande pas le livret à son collaborateur habituel, Eugène Scribe, mais à deux auteurs qui ont remporté un certain succès dans l’adaptation de classiques de la littérature pour la scène lyrique, Jules Barbier et Michel Carré.

Les sources du livret sont trouvées dans deux histoires se déroulant en Bretagne écrites par Émile Souvestre : « La Chasse aux trésors » et « Le Kacouss de l’amour », toutes deux publiées dans la Revue des deux mondes en janvier et . La première a pour sujet un trésor maudit et les manigances des deux héros, Claude et Jean-Marie, pour s’en emparer. Celui qui touche le trésor en premier devant mourir, Claude persuade Jean-Marie d’utiliser sa sœur, Marthe, qui fait une chute mortelle à la fin de l’histoire. Dans « Le Kacouss de l’amour », une jeune Bretonne prénommée Dinorah est amoureuse d’un jeune homme qui se révèle être un pyromane et un voleur. Ce dernier est arrêté sous les yeux de Dinorah alors qu’elle participe à une procession religieuse.

Meyerbeer n’est pas vraiment satisfait de la version initiale du livret, comme l'attestent toutes les modifications qu’il apporte par la suite[2]. Il demande à sept reprises l’aide de son amie Charlotte Birch-Pfeiffer en avril et . Celle-ci avait assisté le compositeur pour l’adaptation de son opéra Ein Feldlager in Schlesien pour la scène viennoise en 1847. Elle-même venait d’adapter pour le théâtre et avec un grand succès La Petite Fadette de George Sand sous le titre Die Grille, roman dont les thèmes ne sont pas sans rapport avec ceux du Pardon de Ploërmel. En mai et juin, c’est le propre secrétaire du compositeur qui est sollicité, Georges-Frédéric Burguis (1823-1866), sans doute pour traduire en français le texte écrit par Birch-Pfeiffer.

Meyerbeer rédige lui-même des corrections en allemand en août et qui sont traduites par Joseph Duesberg en septembre et octobre. Birch-Pfeiffer est à nouveau sollicitée à propos du finale en . Le compositeur indique dans son journal que l’opéra est presque achevé le , tout en précisant que la scène de la folie doit être développée. Il revoit Carré à ce sujet le suivant : de cette rencontre résulte ce qui reste l’air le plus célèbre de toute la partition, le fameux Ombre légère où Dinorah danse avec son ombre dans les bois éclairés par la lune. Meyerbeer en compose la musique à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre, mettant un point final à la partition le . Après un séjour en famille à Nice de à , il fait établir le contrat avec l’Opéra-Comique en octobre et . Les répétitions commencent et s’étalent jusqu’à la création qui a lieu le , en présence de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.

Pour la première à Londres le , il compose pour Constance Nantier-Didiée qui joue le rôle travesti du chevrier un air supplémentaire au début du deuxième acte. Il remplace également les dialogues parlés de la création parisienne par des récitatifs[3].

Création

| Fichier audio | |

| Air Ombre légère (en italien) chanté par Amelita Galli-Curci. Enregistré en 1917. | |

Le second opéra-comique de Meyerbeer rencontre un très grand succès et est représenté plus de 200 fois à Paris jusqu’en 1900.

Même s’il n’atteint pas la popularité des grands opéras du compositeur, il va néanmoins être joué dans toute l’Europe et gagner rapidement le monde (représentations à La Havane en 1872, Buenos Aires en 1872 ou Santiago en 1883).

Il est particulièrement apprécié à Londres où il est donné 121 fois à Covent Garden jusqu’en 1869 : il est représenté 77 fois à Vienne jusqu’en 1875, 28 fois à Parme (jusqu’en 1900) et à Bruxelles (jusqu’en 1953).

Il fait partie des ouvrages favoris de cantatrices telles que Patti (qui participa à la première américaine en chantant le rôle-titre à dix-sept ans lors de la saison 1860-1861 de l’opéra de La Nouvelle-Orléans[3]) ou Galli-Curci qui l’interprètent à de nombreuses reprises au début du XXe siècle (Milan en 1904, Chicago en 1917, New York en 1918 et 1925).

Adelina Patti, entre 1855 et 1865.

Adelina Patti, entre 1855 et 1865. Galli-Curci en Dinorah.

Galli-Curci en Dinorah.

Plus récemment, il a été représenté à Bruxelles en 1953, Trieste en 1983, Dortmund et Parme en 2000, Compiègne en 2002[2].

Interprètes de la création

| Rôle | Tessiture | Distribution de la création, 1859 (Chef d’orchestre : Théophile Tilmant) |

|---|---|---|

| Dinorah | soprano | Marie Cabel |

| Hoël | baryton | Jean-Baptiste Faure |

| Corentin | ténor | Sainte-Foy |

| Un chasseur | basse | Bareille |

| Un faucheur | ténor | Victor Warot |

| Deux pâtres | sopranos | Mlles Bélia et Breuillé |

| Deux chevrières | sopranos | Mlles Decroix et Dupuy |

Jean-Baptiste Faure

Jean-Baptiste Faure Marie Cabel

Marie Cabel Sainte-Foy

Sainte-Foy

Analyse

Le Pardon de Ploërmel est la production d’un Meyerbeer parvenu à sa maturité musicale. Sa détermination à composer l’opéra, les thèmes et la perfection technique suggèrent une proximité de cœur, comme si le compositeur avait répondu à un besoin vital. Alors qu’en apparence, il pourrait s’agir du caprice d’un vieil homme, une histoire naïve avec une jeune paysanne, un chevrier et un trésor maudit, la simplicité cache un sous-texte beaucoup plus complexe[2].

L’ouvrage est aussi, pour Meyerbeer, une volonté de se renouveler[1]. Ainsi, l’une des principales caractéristiques de l’opéra est de réutiliser des formes musicales passées pour en tirer des effets nouveaux. Le thème pastoral, qui a été si souvent un ingrédient déterminant des livrets de ses opéras précédents, est ici central : chaque acte commence avec un chœur rustique qui crée une atmosphère champêtre, le troisième acte faisant même intervenir successivement chasseur, faucheur et bergers, figures traditionnelles des anciennes pastorales. Dans sa critique parue dans le "Feuilleton du journal des débats", Berlioz note ainsi que certains auraient souhaité :

« en écrivant la musique de cette légende, qu’il eût à peu près imité le style de Grétry, refait son pauvre orchestre délabré, vermoulu, au lieu de recourir à tant de formes, à tant de nuances nouvelles. »

De même, Meyerbeer revisite la convention de l’air de la folie interprété par une soprano colorature, propre à l’opéra romantique. L’utilisation d’un chœur dans l’ouverture n’est pas nouvelle (Gluck y a eu recours dans Iphigénie en Tauride, de même que Rossini dans Ermione), mais l’utilisation par Meyerbeer dans un but purement pictural est totalement original[3].

Le principal défaut de l’ouvrage est le peu de substance du livret qui ne justifie sans doute pas d’être étirée sur trois actes. Meyerbeer est obligé de créer « des séquences musicales qui se prolongent bien au-delà de leur justification dramatique »[1]. Dès la création, la critique musicale conteste le choix d’une « historiette » simpliste, circonscrite à trois personnages[4].

Les différents moments de la journée et les conditions météorologiques sont utilisés, comme dans certains de ses opéras précédents, pour illustrer la psychologie des personnages : le premier acte se déroule l’après-midi avec la présentation des trois personnages principaux tous plus ou moins déséquilibrés (Dinorah a perdu la raison, Hoël est obsédé par le trésor et est prêt à tout pour s’en emparer, Corentin est terrorisé par le moindre bruit) tandis que le ciel s’obscurcit de nuages annonciateurs d’un orage. Le deuxième acte a lieu la nuit : les délires de chaque personnage semblent s’intensifier avec la tempête. Au troisième acte, le jour revient, l’orage a cessé et les personnages retrouvent leur équilibre (Dinorah recouvre la raison et Hoël oublie le trésor maudit).

Meyerbeer illustre musicalement l’antagonisme entre les éléments religieux et les superstitions par des oppositions rythmiques : aux premiers correspondent des rythmes de marches culminant dans la procession à la fin de l’opéra ; aux secondes sont attribuées des rythmes de danse (galop, tarentelle, boléro et valse).

Pour Letellier[2], la partition reflète l’accomplissement le plus virtuose du compositeur en termes d’orchestration : l’ouverture très développée, presque un poème symphonique, les entractes atmosphériques et l’imagination sans cesse renouvelée de l’instrumentation constituent une extraordinaire tapisserie sonore.

L’ouvrage n’est donc pas un chef d’œuvre, mais il contient beaucoup de musique fraîche et charmante et d’effets pittoresques. Il témoigne également d’un métier accompli que peu d’opéras composés à la même époque peuvent revendiquer[3].

Airs

- Ombre légère (soprano colorature). Cet air est l'un des plus redoutables du répertoire de musique française. Lily Pons, Mado Robin, Maria Callas, Anna Moffo, Joan Sutherland, Beverly Sills, June Anderson l’ont enregistré, ainsi que, plus récemment, Natalie Dessay et Diana Damrau.

Postérité

- Le compositeur et pianiste Auguste Vincent en fit une transcription pour piano.

Discographie

- 1979 – Deborah Cook, Christian du Plessis, Alexander Oliver – Geoffrey Mitchell Choir et Philharmonia Orchestra – James Judd (dir.) - Opera Rara ORC 5 (3CD) - chanté en français

- 1983 – Luciana Serra, Angelo Romero, Max René Cosotti – Chœur et Orchestre du Teatro Verdi de Trieste – Baldo Podic (dir.) - Living Stage LS 1127 (2CD) - chanté en italien

- 2016 – Patrizia Ciofi, Étienne Dupuis, Philippe Talbot – Chœur et orchestre du Deutsche Oper Berlin – Enrique Mazzola (dir.) - CPO 555 014-2 (2CD) - chanté en français

Vidéographie

- 2002 – mise en scène de Pierre Jourdan – Isabelle Philippe, Armand Arapian, Frédéric Mazotta, chœurs Cori Spezzatti, orchestre de l’Opéra d'État hongrois Failoni, Olivier Opdebeeck – Cascavelle VELD 7000 (1 DVD) – chanté en français

Bibliographie

- (en) Richard Arsenty et Robert Ignatius Letellier, The Meyerbeer Libretti : Opéra Comique 2, Cambridge Scholars Publishing, 2e édition, 2008, 229 p. (ISBN 978-1-8471-8969-1)

- (fr) Marie-Hélène Coudroy-Saghai, « Le pardon de Ploërmel », Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle sous la direction de Joël-Marie Fauquet, Fayard, Paris, 2003, 1406 p. (ISBN 2-213-59316-7)

- (fr) Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Paris : Fayard, collection Les Indispensables de la Musique, 2005, (ISBN 2-213-60017-1)

- (en) Robert Ignatius Letellier, The Operas of Giacomo Meyerbeer, Fairleigh Dickinson University Press, 2006, 363 p. (ISBN 978-0-8386-4093-7)

- (en) Michael Scott, livret de l’enregistrement phonographique de Dinorah, Londres: Opera Rara, 1980

- (fr) Sergio Segalini, Meyerbeer, diable ou prophète ?, éditions Beba, Paris, 1985, 157p. (ISBN 2-865-97029-9)

Références

- Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », , 1819 p. (ISBN 978-2-213-60017-8), p. 957

- (en) Robert Ignatius Letellier, The Operas of Giacomo Meyerbeer, Fairleigh Dickinson University Press, 2006, 363 p. (ISBN 978-0-8386-4093-7)

- (en) Michael Scott, livret de l’enregistrement phonographique de Dinorah, Londres: Opera Rara, 1980

- (fr) Marie-Hélène Coudroy-Saghai, « Le Pardon de Ploërmel », Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle sous la direction de Joël-Marie Fauquet, Fayard, Paris, 2003, 1406 p. (ISBN 2-213-59316-7)

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :