Maria Callas

Sophia Cecelia Kaloyeropoulos[1] dite Maria Callas est une cantatrice grecque[alpha 1] née le à New York et morte le à Paris.

| Surnom |

La Callas La Divina La Divina assoluta La Diva La Diva assoluta |

|---|---|

| Nom de naissance |

Sophia Cecelia Kalos (Anna Maria Sofia Cecilia Kalogeropoulou) |

| Naissance |

New York (État de New York), États-Unis |

| Décès |

(à 53 ans) Paris, France |

| Activité principale |

Artiste lyrique Soprano dramatique colorature |

| Style | |

| Activités annexes |

Cinéma (1969) Classes de maître à la Juilliard School (1971-72) Mise en scène (1973) |

| Années d'activité | 1940-1974 |

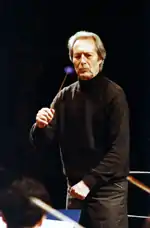

| Collaborations |

Tullio Serafin Dimitri Mitropoulos Tito Gobbi Herbert von Karajan Georges Prêtre |

| Formation |

Conservatoire national Conservatoire municipal d'Athènes |

| Maîtres |

Maria Trivella Elvira de Hidalgo Írma Kolássi |

| Conjoint |

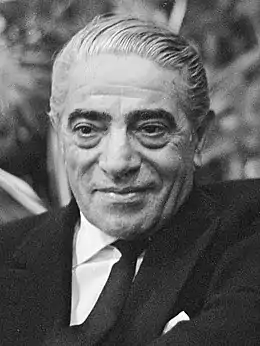

Giovanni Battista Meneghini (mariés de 1949 à 1959) Aristote Onassis (non mariés) |

| Site internet | maria-callas.com/fr/ |

Répertoire

Le classicisme, le bel canto et le vérisme italien, notamment :

Surnommée « la Bible de l'opéra » par Leonard Bernstein, « la Callas », telle qu'elle est couramment appelée, a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu d'acteur, jusqu'alors relégué au second plan. Entourée des meilleurs artistes de son époque (Boris Christoff, Giulietta Simionato, Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco, Tito Gobbi, etc.) et s'étant produite sur les principales scènes d'opéra du monde (Venise, Rome, Paris, New York, Milan, Mexico, Londres, Buenos Aires, etc.), Callas demeure encore au XXIe siècle l'une des cantatrices les plus célèbres, à la fois par le timbre très particulier de sa voix, son registre étendu de près de trois octaves, sa grande virtuosité alliée à un phrasé unique et, enfin, son talent de tragédienne lui permettant d'incarner ses personnages avec une grande intensité dramatique (Lucia, Médée, Norma, Tosca, Violetta).

Suscitant les passions — ce qui lui valut d'être autant adulée que décriée — Maria Callas reste, tant par la réussite exceptionnelle de sa vie professionnelle que par sa vie privée mouvementée, l'icône même de la « diva ».

Biographie

Enfance[2]

Sophie Cecilia Kalos naît au Flower Hospital[3] de New York, à Manhattan, le de George Kaloyeropoulos[alpha 2] et d’Evangelia (dite Litsa) Dimitriadou. On ignore la date exacte à laquelle le nom de Callas remplaça Kalos, qui lui-même avait remplacé Kaloyeropoulos, ni même s’il l’a réellement remplacé[alpha 3]. On sait surtout que ce fut un nom d’artiste. Au moment de quitter la Grèce pour les États-Unis, le , Maria indique que son nom de scène est « Mary Callas » ; quand elle part pour l’Italie en 1947, son nom de scène mentionné sur sa demande de passeport est cette fois « Maria Callas ». Quoi qu’il en soit, « Kalos » reste le seul nom sous lequel Maria Callas a été enregistrée sur le sol américain[alpha 4]. Elle conserve ce nom, inscrit sur toutes les pièces d’administration et passeports, toute sa vie active jusqu’en 1966, année où elle renoncera officiellement à la nationalité américaine à l’ambassade des États-Unis de Paris.

Elle fut baptisée le selon le rite orthodoxe et reçut les deux prénoms choisis par ses parrains : Anna et Maria. Pour le pays d’origine de sa famille – où la religion orthodoxe est une religion d’État – elle sera ainsi Anna Maria Sophia Cecilia Kaloyeropoulou (en grec moderne : Άννα Μαρία Καλογεροπούλου). Pendant sa scolarité à New York, elle se fait prénommer régulièrement Marianna[alpha 5] ou Mary Anna, Mary étant le prénom que lui conservent jusqu’à la fin tous ses intimes.

George Kaloyeropoulos, fils de paysan, tient une pharmacie à Méligalas, une bourgade de Messénie tandis que sa femme Evangelia, est fille de colonel. Le couple a une fille, Yakinthi (dite Jackie), née en , et un garçon, Vassilis, né en 1920 mais qui ne survit pas à une méningite au cours de l'été 1922. Le commerce de George fait vivre très honnêtement la petite famille et lui attire une certaine reconnaissance sociale. Mais le ménage est mal assorti. Passés les premiers temps, l’incompatibilité d’humeur des époux se révèle rapidement et les incartades du pharmacien conduisent régulièrement à une situation explosive. Il décide alors brusquement de partir pour l’étranger afin de trouver, déclare-t-il, de meilleures conditions de vie. Mais probablement aussi avec le secret espoir qu’un changement de décor ramène son couple à une meilleure entente. Évangélia doit accepter contre son gré ce départ : elle est enceinte de cinq mois lorsqu’ils embarquent pour les États-Unis en 1923[alpha 6].

Aux États-Unis

Leur nouvelle vie commence dans le quartier grec de New York, surnommé la « petite Athènes », où le docteur Lantzounis, un ami précédemment émigré et futur parrain de Maria, a prévu de les loger. L'appartement est situé à Astoria, au nord du Queens, face à l’île de Manhattan où naîtra Maria. La venue au monde d’une fille est une très grande déception pour sa mère qui espérait un garçon pour compenser la perte du regretté Vassilis, aussi refuse-t-elle de la prendre dans ses bras pendant les quatre premiers jours qui suivent sa naissance[4]. Son caractère s’aigrit et pèse lourdement sur l’ambiance familiale durant les années suivantes. Déçue par son mariage, elle va reporter toute son ambition sur sa fille : alors qu'elle rêvait d'être une actrice riche et célèbre, elle s'accomplira à travers Maria[5].

George était parti de Grèce avec un pécule suffisant pour monter un nouveau commerce. Mais l’adaptation à une nouvelle vie, les petits métiers provisoires, l’assimilation préalable de la langue, l’attente de l’obtention d’un diplôme pour exercer sa profession de pharmacien vont longtemps différer le projet. Aux dires de Lantzounis, l’insouciant pharmacien « se comporte comme un banquier » dès le début et fait vivre sa famille au-dessus de ses moyens. Au bout de cinq ans, le ménage n’a plus d’économies et quand George ouvre enfin la « Splendid Pharmacy » à Manhattan en 1929, il doit emprunter en grande partie auprès de son fidèle ami. Le commerce — qui est en fait un « drugstore » au sens américain du terme — est fréquenté par une clientèle en majorité grecque et prospère jusqu’au krach boursier de l’automne 1929. Si George Kaloyeropoulos a à cette époque raccourci son nom pour l'« américaniser », on ignore à quelle date le nom de Maria Callas a remplacé celui de Kalos[6].

Le seul événement notable de l’enfance de Maria avant l’âge de 5 ans est son accident en , quand elle traverse une rue imprudemment pour rejoindre sa sœur jouant sur le trottoir d’en face, et se fait accrocher par une voiture. Elle s’en sort avec une commotion cérébrale qui l’aurait laissée inconsciente pendant une douzaine de jours pour le moins et près de trois semaines en hôpital dans un état fiévreux et « nébuleux » (selon le mot de la victime en 1956). Sa mère ajouta à cette aventure, reprise généralement dans les biographies, que son humeur en avait été assombrie et plus agitée. L’événement n’a cependant pas marqué pareillement tous les esprits. À cet endroit, Petsalis-Diomidis relate un effort de mémoire de Jackie : « Je m’en souviens à peine. Elle n’est pas restée longtemps à l’hôpital et je ne crois pas que cet accident lui ait fait le moindre mal. »[7] - [alpha 7].

Les Kaloyeropoulos déménagent neuf fois en huit ans, d’abord pour des appartements plus confortables puis vers de plus modestes. Cette dégradation de situation n’est pas faite pour atténuer l’irascibilité de la mère, soucieuse de paraître. George multiplie les aventures, ce qui n'aide pas Evangelia à aller mieux. Les deux filles changent cinq fois d'école. Celles-ci, qui ne peuvent compter sur la tendresse maternelle et plaignent la faiblesse de leur père, font front pour résister à une mère naviguant entre crises d’hystérie et profondes dépressions. Après une tentative de suicide d’Évangélia, George ne s'émeut pas, les relations entre époux sont définitivement rompues. La pharmacie est fermée et Georges prend un emploi de représentant itinérant, afin de rentrer au foyer le moins souvent possible.

Un foyer décomposé

Bien que vivant désormais comme un satellite, George reste celui qui fait subsister sa petite famille mais, au grand dam de son épouse, avec parcimonie. Souvent invisible — « un détail dans notre existence », va jusqu’à dire Jackie — il ne néglige pourtant pas de subvenir aux besoins de ses filles. Il suit autant qu’il lui est permis l’instruction de ses enfants et surtout les progrès de la jeune Maria — Jackie termine ses études en 1935 — dont il se montre très fier. De nature calme mais répugnant aux polémiques et trop faible face à une mère autocratique qui l’éloigne comme un importun, il s’efforce d’apprivoiser les deux sœurs élevées dans le mépris de leur père. Il laisse de fait dans l’esprit des deux filles, auxquelles manque tant l’affection paternelle, une impression confuse. Jackie résume bien la situation où elles vivaient toutes les deux : « Nous avions été trop influencées contre lui et nous nous sentions embarrassées de ses attentions[8]. » Maria, qui aurait confié un jour « personne ne m’aimait et je n’aimais personne sauf mon père[9] - [alpha 8] », en a gardé un sentiment de culpabilité qui a dû accentuer son ressentiment contre sa mère[alpha 9]. C’est d’ailleurs ce père qu’elle rejoindra quand elle reviendra aux États-Unis pour entamer une carrière indécise.

Si le caractère de Jackie tire du côté de son père, Maria a hérité en effet du tempérament irréconciliable d'Evangelia. En 1957, au cours d'un entretien télévisé, elle confie au journaliste Norman Ross : « À l'âge auquel les enfants devraient être heureux, je n'ai pas eu cette chance. J'aurais souhaité l'avoir. » Elle est encore plus précise dans Time Magazine :

« Ma sœur était mince, belle et attirante si bien que ma mère l'a toujours préférée à moi. J'étais un vilain petit canard, grosse, maladroite et mal-aimée. Il est cruel pour un enfant de ressentir qu'il est laid et non désiré… Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir volé mon enfance. Pendant toutes les années où j'aurais dû jouer et grandir, je chantais ou gagnais de l'argent. J'avais toutes les bontés pour elle et tout ce qu'elle me rendait était du mal…[4] »

De fait, la relation des souvenirs d’Evangelia montre une préférence marquée pour Jackie, note Jacques Lorcey qui penche vers l’idée d’un antagonisme existentiel entre la mère et sa fille cadette. Jackie a nié avoir été préférée à sa sœur et a déclaré que leur mère était plutôt fascinée par Maria qui lui ressemblait tant de caractère et qui, petite, avait beaucoup de charme. Petsalis-Diomidis est moins catégorique que la majorité des biographes sur l’ambiance de cette période : Evangelia semble loin d’avoir été la mégère que décrira plus tard Callas pour contrer les invectives maternelles. Cette femme dominatrice, avide de notoriété et déçue dans ses ambitions, pouvait être parfois exécrable mais elle savait aussi se montrer affable, imaginative, enjouée, voire espiègle. Le musicologue Roland Mancini[10], John Ardoin[11] et Arianna Stassinopoulos[12] ont surtout cette conviction que sans la détermination de sa mère, il n’y aurait probablement pas eu de Maria Callas. Evangelia a réussi en effet à la convaincre qu’elle pouvait devenir une cantatrice reconnue. S’est-elle souvenue qu’elle était elle-même la fille du « Rossignol de Stylis »[alpha 10] ? Ayant dû renoncer personnellement à son rêve d’une carrière théâtrale, elle ne laissera pas passer un talent qui aura ainsi sauté une génération.

La découverte du chant

Si jusque-là les enfants avaient été les témoins forcés des affrontements conjugaux, l’éloignement du mari allait justement rapprocher la mère de ses filles et Evangelia allait être plus attentive à leur éducation[alpha 11]. Les deux sœurs sont de bonnes élèves et Maria est toujours dans les premières. Assiduité, intelligence vive, capacité de concentration et facilité d’assimilation sont déjà les qualités qui lui serviront durant toute sa carrière. Leur mère les initie à la vie quotidienne et en fait de « bonnes cuisinières et de bonnes ménagères ». Cordon bleu elle-même, elle passe beaucoup de temps à confectionner des petits plats comme pour mieux se concilier sa progéniture. Maria, très gourmande, qui semblait compenser un excès de nervosité ou un manque d’affection, était certes bonne mangeuse mais elle était déjà à cette époque bien charpentée et plutôt ronde que vraiment épaisse[alpha 12][alpha 13], en a gardé un sentiment de culpabilité qui a dû accentuer son ressentiment contre sa mère[alpha 14].

Evangelia sent surtout l’occasion de revenir à ses penchants artistiques. Elle achète un phonographe et la musique envahit la vie familiale. La radio transmettait à cette époque de nombreux opéras du MET[alpha 15]. La maison résonne de variétés musicales, mais aussi d’arias des grands chanteurs contemporains, à l’époque fréquemment retransmises ou enregistrées. Les filles écoutent, retiennent et reprennent les mélodies en rivalisant entre elles dans le salon. La mère les encourage à ces loisirs. Avec le peu d’économies – et aussi en forçant la main de Georges – elle parvient à remplacer le piano mécanique par un piano droit et paie quelques leçons à domicile. Les deux filles se disputent le piano. Les promenades en ville et dans les parcs, les visites des musées et des bibliothèques, les auditions de concerts ne sont pas oubliées[alpha 16]. Si Jackie, l’aînée, est d’abord celle qui surclasse et entraîne la cadette, cette dernière fait des progrès rapides et montre bientôt un beau brin de voix dont la puissance et la maturité étonnent. « D’une simple jolie voix comme une autre, apparurent alors les premiers signes de quelque chose de spécial. »[13].

Éclosion d’une voix

Le développement vocal de Maria se distingue dès l’âge de 8 ans, c’est-à-dire vers 1931. Pour cette période, les mémoires d’Evangelia sont encore la source principale des biographes[alpha 17]. Maria fait l’apprentissage de la musique et du chant à l‘école publique de Washington Heights, quartier de leur domicile. Dès l’année 1933, elle participe à des concerts organisés par son école. Elle chante aux remises des prix. La fille « à la voix d’or », qui d’après un de ses professeurs avait « un rossignol dans la gorge » prend de l’assurance en s’y faisant régulièrement remarquer et collectionne les compliments flatteurs dans un livre d’autographes qu’elle a conservé toute sa vie. Si Callas n’a jamais évoqué son plaisir de chanter à cet âge, elle ne l’a pas nié non plus. En revanche, elle avoua avoir éprouvé une satisfaction personnelle certaine lors d’une interview : « Quand je chantais, je sentais que j’étais vraiment aimée. […] Alors chanter est progressivement devenu le remède à mon complexe d’infériorité. »[4].

Douée d'une excellente oreille et d'une mémoire infaillible, la fillette peut reproduire une chanson « dans le ton original en l’ayant seulement entendue une fois ou deux. ». D’abord des morceaux légers de variétés – La Paloma est sa chanson de prédilection, qu’elle chanta des centaines de fois – des airs d’opérettes et des airs lyriques. Lily Pons est, toujours selon Jackie, la cantatrice préférée de Maria qui s'entraîne à chanter par-dessus ses enregistrements. Ce répertoire « lyrique léger » constitue une première période. « Maria avait une voix douce, une voix d’enfant. […] Elle commença à être reconnaissable (adjectif fameux qui a globalement qualifié la voix de Callas) seulement quand elle se mit à prendre des cours en Grèce. »[14] Qu’elle ait donc chanté à dix ans la « Habanera » de Carmen qu’elle reprenait, dit-elle, « jusqu’à lasser son entourage » et qu’elle enchaînait pour changer avec la polonaise brillante de Philine (« Je suis Titania ») de l’opéra Mignon d’Ambroise Thomas, laisse Petsalis-Diomidis incrédule. Les confidences de Callas, jetées, souvent avec exaspération, en pâture aux microphones tendus en toutes circonstances et en tous lieux, ont été entachées parfois de contradictions. De plus, Callas est brouillée avec la chronologie et ne situe jamais les épisodes avec précision. Elle ne se rappelle pas tout à fait non plus - ou ne veut pas se rappeler - certains événements, telle l’intervention d’un maître de chant suédois « voisin d’en face » qui pendant un temps lui donna des rudiments. Il est dit que Maria arriva au Conservatoire d'Athènes, à 15 ans, avec un registre qu’elle pensait de mezzo-soprano. Il est donc permis de penser qu’elle ait mêlé pendant ces années des airs de tessitures très éloignées sans précaution en s’appuyant sur une technique instinctive mais, à l’appréciation d’un professeur de chant, forcément sommaire et vocalement dangereuse. Il semble ainsi que ces écarts vocaux aient été à l’origine de son vibrato dans les aigus, déjà remarqué à ses débuts au Conservatoire[15], dont elle peinera à se débarrasser et qui finira par s’installer vers la fin d’une carrière intense et démesurée.

Une mère imprésario

Comme le fait remarquer Petsalis-Diomidis, aux États-Unis, c’est l’époque des enfants surdoués comme Shirley Temple mais surtout Judy Garland et Deanna Durbin qui chantent ensemble à 15 ans à peine dans Every Sunday en 1936. Evangelia met toute sa volonté pour transformer le « vilain petit canard », selon les propres mots de Maria, en un cygne au chant ensorcelant. Son appétit de considération sociale et d’aisance bourgeoise qu’a trompé un mariage raté avec un homme qu’elle considérait sans ambition et sans culture, a enfin trouvé l’occasion unique de se satisfaire par délégation. En effet, rien a priori ne force Maria, qui a découvert le chant par imitation et en fait au début une simple occupation ludique, à s’engager dans cette voie. Curieuse et avide de connaissances, elle ne pense qu’à s’instruire et se préparer à un bon métier. Elle aurait très bien pu s’en tenir, à l’instar de beaucoup de ses compatriotes grecs, à être chantre de fin d’agapes ou de banquets. Comme le souligne Jacques Lorcey, les jolies voix y sont légion et n’étonnent pas outre mesure. Sa sœur Jackie avait elle-même une belle prédisposition au chant. L’audace d’Evangelia est d’avoir seule misé sur ce don singulier, non sans inconscience puisqu’elle y risque aussi l’avenir de sa fille :« Ma mère me l’a bien fait comprendre. On m’a depuis toujours enfoncé dans le crâne que j’avais ce talent et que j’avais intérêt à ne pas le perdre ! […] Vu la tournure des choses, bien sûr, je n’ai pas à me plaindre. »[16] - [alpha 18].

La sévérité de Callas à l’égard d’Evangelia fut surtout rétrospective car, d’après sa sœur, la jeune écolière ne fut pas si malheureuse qu’elle voulut le faire croire. Il était dans la nature de Maria de mettre toutes ses capacités dans chaque chose qu’elle faisait; et les bons résultats qu’elle aura obtenus de son apprentissage musical seront des motifs de fierté et de vanité autant pour l’une que pour l’autre. Elle aimait à donner satisfaction à son entourage, et à plus forte raison, cela lui servait à amadouer sa mère. Jackie témoin privilégié fit remarquer : « Oui d’accord, peut-être que [notre mère] forçait Maria à chanter parfois, mais Maria le voulait aussi. » Cependant, on ne peut nier que le zèle maternel a été envahissant et n’a laissé que peu de répit à la jeune fille. De plus, Evangelia surveillait tout, limitait toutes relations de proximité et empêchait même ses enfants d’avoir une simple liaison amicale ou sentimentale. La petite famille vivait en vase clos. Maria était à ce moment-là une fille plutôt introvertie mais son travail de perfectionnement et l’exécution publique du chant comblera peu à peu son manque d’assurance.

Les diverses manifestations scolaires où l’on faisait appel au jeune prodige lui avaient acquis une certaine notoriété de voisinage. « J’étais la petite chanteuse de l’école. Je chantais des opérettes, je jouais un prince chinois, un marin, et d’autres rôles comme ça. »[alpha 19]. C’est à l’école qu’elle connut les premiers tracs en public mais aussi l’ivresse du succès. Georgette Kokkinaki, une camarade, se souvient :« Elle n’était pas très ouverte mais quand elle chantait ses yeux noirs expressifs étincelaient. […] Cela lui plaisait beaucoup, on le voyait bien. Même quand le chœur chantait, sa voix se détachait. Nous étions fascinés par sa voix. »[17] On doit rendre encore justice à Evangelia : elle fut un impresario infatigable qui ne manqua guère d’opportunité pour promouvoir sa jeune vedette et la faire chanter en toute occasion, et qui finira par lui faire ouvrir, avant l’âge requis, les conservatoires athéniens. La faisant concourir dans des compétitions miteuses, elle bourre sa fille de sucreries, « parce qu'une bonne voix ne s'épanouit bien que dans la graisse », si bien que Maria devient grassouillette[18].

On a situé vers la fin de 1934, à New York, la première audition radiophonique de Maria et de Jackie qui se présentèrent ensemble à un concours de jeunes talents, où elles chantèrent en duo Heat that’s free[19]. Maria aurait gagné selon sa mère et sa sœur le premier prix dont la récompense aurait été une montre. Ce concours demeure le seul fait qui soit certain car cette période est même encore aujourd’hui très embrouillée. Maria a toujours maintenu que c’était seulement un lot de consolation et a également répété s’être présentée à d’autres concours. Pour cela, il aurait fallu qu’elle le fît à l’insu de sa sœur et de sa mère qui ne les ont jamais mentionnés ; surtout d’Evangelia pourtant prompte à enrichir sa mythologie personnelle.

John Ardoin, consultant les archives, pensa avoir trouvé une possible prestation de Maria à l'émission L’Heure des amateurs du commandant Bowles du . Une jeune fille, dont la voix fait « 16 ans au moins » et dont le père est pharmacien, du nom de Nina Foresti et inscrite sous le nom d’« Anita Duval », y chanta Un bel dì, vedremo (extrait de Madame Butterfly de Puccini[20]. Cette histoire eut sa publicité quand cette aria fut incorporée dans un disque lyrique de 1966. Les informations et les écritures de l’inscription ne correspondant pas, le doute avait prévalu chez la majorité des commentateurs. Nadia Stancioff, vingt ans après, reprit l’événement soi-disant à partir d’une ancienne confidence de la diva. Mais Callas n’a jamais confirmé ni un tel pseudonyme ni une quelconque connivence avec sa mère, et Jackie fut catégorique sur l’impossibilité de ce subterfuge.

Retour en Grèce

En 1937, le couple Kaloyeropoulos se sépare officiellement et Evangelia retourne à Athènes avec ses deux filles[21]. Evangelia tente dans un premier temps de faire admettre Maria au Conservatoire d'Athènes mais est refusée aux motifs que sa voix n'est pas assez travaillée et qu'elle ne connaît pas le solfège. Elle apprendra ce dernier au piano.

Au cours de l'été 1937, Evangelia contacte Maria Trivella qui dirige le tout récent Conservatoire national à Athènes. Maria est trop jeune (elle n'a que 13 ans et demi à l'époque) mais qu'importe. Evangelia ment sur l'âge de sa fille et demande à Trivella de lui enseigner le chant moyennant une somme modeste car la famille est désargentée. Trivella se souvient de cette jeune adolescente grassouillette et extrêmement myope, voire quasiment aveugle lorsqu'elle ne portait pas d'énormes verres[alpha 20] : « Sa voix avait un timbre chaud, lyrique, intense qui tournoyait, brillant de mille feux, emplissant l'air d'échos mélodieux, cristallins, comme un carillon. Elle était, à plusieurs points de vue, étonnante. Un futur grand talent qu'il fallait contrôler, entraîner, discipliner pour qu'elle jaillisse avec toute sa brillance. »[1].

Dès les premières leçons, le professeur se rend compte que la tessiture de son élève est celle d'un soprano lyrique et non pas d'un contralto comme on le lui avait annoncé. Callas travaillera pendant deux ans avec Trivella. « [C'était] une élève modèle. Fanatique, exigeante avec elle-même, dévouée à ses études corps et âme. Ses progrès étaient phénoménaux. Elle travaillait cinq à six heures par jour… En six mois, elle était capable de chanter les arias les plus difficiles du répertoire. »[1] Quant à Callas, elle dit de son professeur : « Trivella avait des méthodes françaises [d'enseignement du chant] qui consistaient à expirer le chant plutôt par le nez… Je n'avais pas de sons graves venant de la poitrine, ce qui est essentiel pour le bel canto. »[22].

Maria travaille sans discontinuer, voulant être la meilleure. Elle n'a pas d'argent pour s'acheter des chaussures. Qu'importe, elle se rend à ses cours pieds nus dans la neige, comme le raconte (ou affabule ?) sa mère[23]. Pour le gala de fin d'études, elle interprète un duo de Tosca au music-hall Parnasse. Nous sommes le . Evangelia sollicite une nouvelle audition pour sa fille au Conservatoire d'Athènes. Maria interprète à cette occasion Ocean, Thou Mighty Monster (Ozean, du ungeheuer) de Oberon de Weber. Elvira de Hidalgo se souvient d'avoir « entendu une cascade de sons tempétueux et exagérés mais pleine de rêve et d'émotion. »[1] Enthousiaste, elle l'admet immédiatement dans sa classe mais Evangelia demande à Hidalgo un délai d'un an pour permettre à sa fille d'être diplômée du Conservatoire national grec et de pouvoir alors travailler et gagner quelque argent. À la fin de l'année 1939, Maria intègre le Conservatoire d'Athènes dans la classe d'Elvira de Hidalgo, qui deviendra également sa confidente[1].

Hidalgo parle de son élève comme « d'un phénomène… Elle écoute tous mes élèves : sopranos, mezzos, ténors… Elle pouvait tout entendre ». Callas dit d'elle-même « qu'elle se rend au Conservatoire à dix heures du matin et en repart avec le dernier élève… dévorant la musique »[1] parce que « le moins doué des élèves peut toujours vous apprendre quelque chose que vous, plus doué, n'êtes pas capable de réaliser »[22]. Après plusieurs représentations avec le statut d'étudiante, Hidalgo lui trouve des rôles qui lui permettent de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille en ces temps de guerre. Ce sont, pour la plupart des seconds rôles à l'Opéra national de Grèce[1].

Débuts professionnels

Dotée désormais d'une voix de soprano dramatique, Maria Callas commence une carrière professionnelle à l'âge de 17 ans avec l'opérette Boccaccio[alpha 21] de Franz von Suppé. « L'interprétation fantastique de Maria Callas était si évidente, qu'à partir de ce moment-là, les autres tentèrent de lui barrer la route »[1]. La Grèce occupée par les Allemands et les Italiens, sa mère prend pour amant le colonel italien Mario Bonalti et impose à sa fille de chanter pour les envahisseurs, l'officier italien accompagnant régulièrement Maria au piano et apportant à la famille des vivres supplémentaires en ces temps de marché noir[24]. Elle fait ses débuts dans le rôle de Tosca au mois d', puis elle est Marta dans l'opéra d'Eugen d'Albert, Tiefland, monté spécialement pour les allemands au théâtre d'Olympie. La critique est unanime : « Artiste extrêmement dynamique possédant les dons lyriques et musicaux les plus rares » (Spanoudi), « La cantatrice qui a tenu le rôle de Marta avec une sensibilité sans égale, cette nouvelle étoile du firmament grec, a donné un exemple magistral de ce que devait être une actrice de tragédie. À sa voix exceptionnelle de fluidité naturelle, je ne souhaite pas ajouter d'autres mots que ceux d'Alexandra Lalaouni : Kaloyeropoúlou est l'un de ces talents bénis des Dieux dont on ne peut que s'émerveiller. » (Vangelis Mangliveras, journaliste à l'hebdomadaire o Radiophon)[1].

Après Tiefland, Callas est Santuzza dans Cavalleria rusticana puis enchaîne O Protomastoras à l'ancien théâtre attique de l'Odéon au pied de l'Acropole.

Durant les mois d'août et , la cantatrice est Léonore dans l'opéra de Beethoven, Fidelio qu'elle chante en grec et qu'elle interprète de nouveau au théâtre antique de l'Odéon à Athènes. À cette occasion, le critique allemand Friedrich Herzog témoigne : « Lorsque la Léonor-Maria Kaloyeropoúlou monta brillamment dans le duo, elle atteignit les plus sublimes hauteurs [du chant]… Elle donna le bourgeon, la fleur et le fruit de cette harmonie de sons qui anoblit l'art d'une prima donna »[1]. La prima donna, c'est enfin elle : Maria Callas. À la suite de ces représentations, les détracteurs de Callas admettent enfin qu'elle est « un don du Ciel »[1]. Sa rivale, Remoundou, l'écoutant répéter Fidelio, s'exclame : « Se pourrait-il qu'elle ait quelque chose de divin et que nous ne l'ayons pas réalisé ? »[1].

Callas considère que la Grèce est à l'origine de son extraordinaire ascension en portant son art de dramaturge à des sommets : « Lorsque j'ai abordé une grande carrière, je n'ai pas été surprise. »[25].

Après la libération de la Grèce, elle donne une série de récitals un peu partout dans le pays. Elle se produit cinquante-six fois dans sept opéras différents et donne vingt récitals. Une fois cette liesse générale retombée, sa mère est soupçonnée de collaboration avec l'occupant[26] : Maria, exclue de l'opéra d'Athènes et ayant perdu la bourse du Conservatoire (les autorités lui reprochant finalement d'avoir trop chanté pour les occupants)[27], retourne aux États-Unis le pour renouer avec son père, contre le gré de sa mère. Elle y poursuit sa carrière contre l'avis aussi d'Elvira de Hidalgo, qui lui a conseillé de s'établir en Italie. Elle prend surtout ses distances avec sa mère, qui ne travaille pas et à laquelle elle reproche de l'avoir poussée à « aller avec les soldats » pour de l'argent lors de la Seconde Guerre mondiale. Callas ne lui pardonne jamais ce qu'elle considère comme une forme de prostitution[1].

L'échec américain

Dès son arrivée aux États-Unis, Callas cherche du travail. Louise Caselotti (en), ancienne soprano devenue professeur de chant et son mari l'avocat Richard Eddie Bagarozy se sont lancés comme imprésarios et organisateurs de spectacles. Ils prennent en charge la carrière de Maria Callas. En , elle passe une audition devant le directeur du Metropolitan Opera, Edward Johnson (en). Elle est admise avec la mention « Voix exceptionnelle. Doit être entendue rapidement sur une scène »[1]. Callas affirme que le « Met » lui offre d'interpréter Madame Butterfly et Fidelio à Philadelphie et en anglais. Se trouvant trop grassouillette pour le rôle de Butterfly, elle décline l'offre. De plus, l'idée de chanter en anglais un opéra italien lui déplaît profondément[1]. Bien qu'aucune correspondance écrite sur ce sujet ne puisse être retrouvée dans les archives du « Met », Edward Johnson, dans une interview donnée au New York Post, admet les dires de Callas : « Nous lui avons offert un contrat mais cela ne lui a pas convenu - non pas en raison des rôles qu'on lui avait assignés mais à cause du contrat lui-même. Elle a eu raison de ne pas accepter - c'était franchement un contrat de débutant »[1].

En 1946, Maria Callas est sous contrat avec Bagarozy pour la réouverture de l'opéra de Chicago avec Turandot. Malheureusement, l'organisateur du spectacle fait faillite avant son ouverture. Déchantant audition après audition, elle en est réduite à chanter dans des restaurants, ce qui n'empêche pas Bagarozy de lui faire signer en 1947 un contrat extravagant le nommant son « unique représentant personnel » et qui lui assure 10 % de ses cachets, contrat qu'il ressort sept ans plus tard lorsque Maria Callas est devenue une star. La photo des policiers venus dans sa loge remettre une citation à comparaître à une Maria ivre de rage dans son kimono, le , est restée célèbre[28] - [18]. L'affaire obligera Callas à une transaction financière à l'amiable[29].

La consécration italienne

La carrière de la cantatrice prend un tournant décisif en 1947 lorsque la basse Nicola Rossi-Lemeni la présente à Giovanni Zenatello, ténor à la retraite et impresario, venu aux États-Unis sur la demande du chef d'orchestre italien Tullio Serafin afin de rechercher un soprano pour chanter La Gioconda de Ponchielli aux arènes de Vérone. Après avoir emprunté 1 000 dollars à son parrain pour payer son voyage et son séjour, elle est présentée par Zenattelo à Tullio Serafin qui, enthousiaste, l'engage séance tenante[alpha 22] avec un contrat dérisoire (quatre représentations à 40 000 lires, sans défraiement)[18]. Le chef dirige l'œuvre et peu à peu, décèle les extraordinaires possibilités de la jeune diva. C'est lui qui fera de Maria « la Callas » comme il l'avait fait auparavant avec Rosa Ponselle. Tullio Serafin dit à son sujet : « elle était si étonnante, si imposante physiquement et moralement, si certaine de son avenir. Je savais que cette fille, dans un théâtre en plein air comme l'est Vérone, avec sa voix puissante et son courage, ferait un effet démentiel. »[30] Lors d'une interview de 1968, la cantatrice admettra quant à elle que son travail sous la direction de Serafin a été « la chance de sa vie »: « Il m'a enseigné qu'il doit y avoir une formulation ; qu'il doit y avoir une justification. Il m'a enseigné le sens profond de la musique, la justification de la musique. J'ai réellement, véritablement absorbé tout ce que je pouvais de cet homme. »

Giovanni Battista Meneghini

En arrivant en Italie pour y chercher du travail, Maria Callas rencontre à Vérone un industriel propriétaire d'une briqueterie et féru d'opéra, Giovanni Battista Meneghini, de vingt-huit ans son aîné. Il prend sa carrière en main, lui trouvant d'abord de petites scènes. Son statut de femme entretenue par un vieil homme est mal vu dans l'Italie catholique, aussi exige-t-elle le mariage, malgré la réticence de leurs familles respectives. Elle l'épouse le à Vérone grâce à une dispense du Vatican (il est catholique, elle est orthodoxe) dans une chapelle qui sert de remise, près de la sacristie de l’église des Filippini car la curie épiscopale de Vérone a refusé à ce couple de confession différente le droit à une cérémonie solennelle[31]. Elle s'appellera désormais Maria Meneghini Callas[32]. Le couple résidera à Sirmione. Meneghini, son « Tita », s'occupera de la carrière de sa femme jusqu'à leur divorce en 1959. Il sera à la fois son mari, son mentor et son impresario. Dès lors sa notoriété ne cesse de croître jusqu'à faire d'elle l'une des principales vedettes de la scène lyrique, imposant des cachets de plus en plus grands (2,5 millions de lires en 1948, 4 millions en 1949, 10 millions en 1950)[18].

Le tournant vers le « bel canto »

Callas n'a pas de travail après la Gioconda. Elle saute sur l'occasion que lui offre Serafin : interpréter Tristan et Iseult dont elle a déjà exploré l'acte I lorsqu'elle était étudiante au Conservatoire. Elle jette un simple coup d'œil au second acte avant de se présenter à Serafin qui, impressionné, l'engage sur le champ.

Alors qu'elle chante La Walkyrie de Wagner à la Fenice de Venise en 1949, Margherita Carosio, l'interprète d'Elvira, rôle principal d’I puritani de Bellini, tombe malade. Incapable de trouver une remplaçante, Serafin convoque Maria Callas et lui donne six jours pour apprendre le rôle et être prête pour la représentation du . Aux protestations de la Diva, qui non seulement ne connaît pas le rôle, mais doit encore effectuer trois représentations de La Walkyrie, Serafin répond simplement : « Je vous garantis que vous le pouvez »[33]. Callas alterne ainsi dans le même mois un des rôles les plus lourds et l'un des plus brillants du répertoire, soumettant sa voix à d'énormes tensions, apparemment sans efforts[alpha 23]. Pour le directeur artistique Michel Glotz[34] « n'importe quelle cantatrice aurait créé la surprise en interprétant un rôle aussi différent vocalement que la Brunehilde de Wagner et l'Elvira de Bellini dans une même carrière mais d'essayer (et de réussir) de faire les deux dans la même saison ressemble fort à la « folie des grandeurs » »[35].

Quoi qu'il en soit, après la représentation d'I puritani, les critiques ne tarissent pas d'éloges : « Même le plus sceptique doit reconnaître que Maria Callas a accompli un miracle […] La souplesse de sa magnifique voix parfaitement équilibrée et ses splendides notes haut perchées […] L'interprétation qu'elle en a donné est empreinte d'une humanité, d'une chaleur et d'expression qu'on chercherait vainement dans la froide expression d'autres Elvira. »[36] « Ce qu'elle a réalisé à Venise était incroyable. Il faut être un habitué de l'opéra pour réaliser l'énormité de sa perfection. C'est comme si quelqu'un demandait à Birgit Nilsson, connue pour ses grandes interprétations wagnériennes, de remplacer au pied levé Beverly Sills qui est une des plus grandes soprano colorature » (Franco Zeffirelli). « De tous les nombreux rôles que Callas a chantés, il est indubitable qu'aucun n'est plus brillant » (Michel Glotz, directeur artistique).

Cette incursion dans le « bel canto romantique » infléchit la carrière de Callas pour l'amener au cours des années suivantes vers Lucia di Lammermoor, La traviata, Armida, La sonnambula, Il pirata ou encore Il turco in Italia. Elle fait une tournée triomphale en Amérique du Sud (Buenos Aires en 1949, Mexico en 1950/51/52) où elle fait venir sa mère qui a tôt fait de s'approprier sa gloire. En quittant le Mexique, Maria rompt définitivement avec elle[37].

La cantatrice réveille un regain d'intérêt pour des opéras longtemps négligés de Cherubini (Medea), Bellini ou encore Rossini. Le , elle chante ainsi à la Scala de Milan le rôle-titre d'Anna Bolena de Donizetti. Le triomphe sans précédent constitue le véritable point de départ de la redécouverte des ouvrages oubliés du compositeur (« Donizetti Renaissance »).

Pour Montserrat Caballé, « elle nous a ouvert une nouvelle porte, à nous chanteurs du monde entier. Une porte qui a été fermée. Derrière [cette porte] dormaient la musique et de grandes interprétations. Elle a donné une chance à tous ceux qui ont bien voulu la suivre, de réaliser des choses qui étaient à peine pensables avant elle. Je n'ai jamais osé rêver qu'on me compare à Callas. Ce n'est pas juste. Je suis bien inférieure. »[30].

La diva

Bien qu'ayant remplacé en 1950 Renata Tebaldi dans Aida, Callas fait ses débuts officiels à la Scala de Milan en « ouvrant » la saison d'opéra le dans Les Vêpres siciliennes. Ce temple de l'opéra devient son repaire artistique durant les années 1950. L'illustre maison monte de nouvelles productions spécialement pour la cantatrice avec des réalisateurs ou des personnalités prestigieuses du monde de la musique : Victor de Sabata, Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Margherita Wallmann, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, entre autres.

En 1952, après un concert à la Rai au cours duquel elle interprète Macbeth, Lucia di Lammermoor, Nabucco et Lakmé, elle se produit pour la première fois au Royal Opera House de Londres (Covent Garden). Elle y incarne Norma aux côtés de la mezzo-soprano Ebe Stignani, dans le rôle d'Adalgisa et de la jeune Joan Sutherland dans le rôle de Clotilde. Elle noue à cette occasion « une longue histoire d'amour » avec son public[33]. Elle revient devant « son parterre » en 1953, 1957, 1958, 1959, 1964 et 1965. C'est enfin au Royal Opera House que, le , Callas fait ses adieux à la scène dans Tosca, mise en scène et réalisée spécialement pour elle par Franco Zeffirelli. Son vieil ami, Tito Gobbi lui donne la réplique en interprétant Scarpia.

En 1954, l'Amérique, qui avait « boudé » Callas quelques années auparavant, est conquise à son tour avec Norma, rôle-fétiche de la cantatrice[alpha 24], interprété devant le public de l'Opéra de Chicago qui a enfin pu ouvrir ses portes. À la fin de la représentation, les spectateurs l'ovationnent longuement.

Malgré un reportage peu flatteur de Time Magazine[4], fait de vieux clichés concernant son caractère jugé « capricieux » qui l'aurait fâchée avec plusieurs directeurs d'opéra[alpha 25], sa supposée rivalité avec Renata Tebaldi[alpha 26] et même ses difficultés relationnelles avec sa mère avec laquelle elle a définitivement rompu tout contact à la suite de sa première tournée lyrique à Mexico en 1950[alpha 27], elle triomphe au Metropolitan Opera de New York en .

L'image de la cantatrice s'est profondément modifiée : de constitution plutôt forte (plus de 92 kg en 1952[18]), elle a perdu, entre le début de l'année 1953 et la fin de l'année 1954, plus de trente kilos grâce à un régime (et, selon certaines sources, la contraction d'un ténia[38]). Sa nouvelle silhouette longiligne attire l'intérêt des grands couturiers (notamment de la créatrice milanaise Elvira Leonardi Bouyeure dite Biki (it) qui lui dessine aussi bien ses costumes de scène que ses vêtements de tous les jours[39]), passant du statut de « paysanne endimanchée », selon les mots de sa couturière, au titre de « femme la plus élégante du monde » en 1957[40]. Désormais, les magazines s'intéressent autant à sa vie privée qu'à ses prestations scéniques. C'est à cette époque qu'elle rencontre Aristote Onassis, armateur grec milliardaire et séducteur aux multiples aventures.

Aristote Onassis

Le , elle offre un récital pour l'inauguration de l'Opéra de Dallas, à la réputation duquel elle contribue avec ses amis de Chicago, Lawrence Kelly et le chef d'orchestre Nicola Rescigno[41], puis interprète Violetta, l'héroïne de La traviata de Giuseppe Verdi, ainsi que la seule représentation américaine de Medea de Luigi Cherubini[42].

Callas est présentée à Aristote Onassis lors d'une fête donnée en l'honneur de celui-ci par Elsa Maxwell. C'est au mois de , au cours d'une croisière sur le yacht Christina O de l'armateur que, selon la presse de l'époque, elle devient sa maîtresse[43].

En , elle emménage avec Onassis[44]. Le , elle entame au tribunal de Brescia une procédure de séparation d'avec Meneghini mais ce divorce n'est pas reconnu aux États-Unis et les deux parties achoppent sur les règlements de répartition financière[45].

D'après un de ses biographes[46], enceinte de son amant, elle aurait accouché dans une clinique milanaise d'un enfant, Omerio Langrini qui, né prématurément à Milan, le , meurt quelques heures après sa naissance. Mais dans le livre que lui consacre son ex-mari[47], Meneghini prétend que Callas ne peut pas avoir d'enfant du fait d'une ménopause précoce. Plusieurs biographes contestent également cette affirmation en faisant remarquer que le certificat de naissance utilisé pour attester cette « naissance secrète » date de 1998, soit 21 ans après le décès de la cantatrice[48]. Certains évoquent le fait que Callas aurait eu au moins un autre enfant d'Onassis et qu'elle aurait eu recours à un avortement[49]. Quoi qu'il en soit, la Diva ralentit sa carrière pour se consacrer à Onassis et jouir de la vie de jet set[50].

Au début de 1961, elle quitte Monte-Carlo pour s'installer à Paris, dans l'appartement du 44 avenue Foch acheté par Onassis, et qu'elle quitte sept ans plus tard pour l'appartement au no 36 de l'avenue Georges-Mandel. Les années 1960 sont marquées par un certain déclin. Callas ne donne plus que quelques représentations par an, sacrifiant sa carrière pour privilégier sa relation avec Onassis qu'elle passe son temps à attendre à Paris[51].

En , Maria Callas découvre par la presse des photos compromettantes sur le Christina entre Onassis et la sœur de Jackie Kennedy, Lee, qui est devenue sa maîtresse. En , Jackie accepte la proposition d'Onassis de faire une croisière sur la mer Égée à bord du yacht. La femme du président des États-Unis John F. Kennedy vient en effet de perdre son fils Patrick et a besoin de repos. Les échotiers dépeignent alors Maria comme désarmée et pitoyable face à cette nouvelle idylle qui naît après l'assassinat de JFK, mais l'armateur grec parvient à se faire à nouveau pardonner[52]. En , Maria renonce à sa nationalité américaine et redevient grecque pour exciper d'une loi hellène qui annule un mariage non célébré selon les rites orthodoxes[45], pouvant ainsi officialiser sa relation. Mais Onassis épouse finalement Jacqueline Kennedy sur l'île de Skorpios le .

Blessée dans son orgueil, mais toujours profondément amoureuse[alpha 28], Maria Callas lui reste néanmoins fidèle jusqu'au bout : durant le séjour d'Onassis à l'hôpital américain de Neuilly pour la pneumonie qui lui est fatale, elle seule va le voir régulièrement, lui apportant soutien et réconfort[alpha 29] - [alpha 30].

Les dernières années

Parallèlement à sa liaison, Callas abandonne progressivement sa carrière, ayant donné entre 1947 et 1965 595 représentations et concerts, tenu 42 rôles et enregistré, notamment, 26 intégrales d'opéras[40]. Pour le directeur artistique Michel Glotz, ce n'est pas Onassis qui lui fait prendre de la distance vis-à-vis de la musique, mais la femme amoureuse qui souhaite ainsi se consacrer pleinement à son amant. À la question que lui pose Franco Zeffirelli au sujet de cette liaison en 1963, Callas répond évasivement : « J'ai tenté de réaliser ma vie de femme ». En fait, pour cette femme dont le premier mariage est un mariage de raison, Onassis est et restera pour toujours son seul grand amour. De plus, sa carrière est de plus en plus compromise par les multiples scandales qui l'émaillent et par une baisse considérable de ses possibilités vocales qui atteint un point inquiétant. Enfin, elle est lassée de jouer toujours dans les mêmes mises en scène et s'adapte mal aux impératifs de la diffusion télévisée[53].

Entre et , la Diva chante Médea, Norma et surtout Tosca à Paris, New York et Londres devant « son » public de Covent Garden pour sa dernière apparition sur scène le [alpha 31].

Retirée de la scène à partir de 1965 après quelques derniers concerts à Londres et Paris, elle se consacre à l'enseignement et aux récitals. En 1969, le cinéaste Pier Paolo Pasolini tourne Médée, un film non-musical avec Callas dans le rôle-titre, sa seule prestation dramatique en dehors du monde de l'opéra. Le tournage est éprouvant pour la cantatrice. Elle se trouve mal après une journée exténuante d'allers et retours dans la boue et sous le soleil[54]. Le film n'est pas un succès commercial, mais c'est le seul document sur Callas, actrice de cinéma.

D' à , à la Juilliard School de New York, elle donne des cours d'interprétation (ou master classes)[alpha 32]. Elle y prend soin d'expliquer, de détailler et de raisonner les rôles abordés par ses étudiants[alpha 33]. C'est à cette époque qu'elle noue une liaison avec le ténor Giuseppe Di Stefano. Elle connaît également des problèmes de santé.

En 1973, Di Stefano lui propose de faire en sa compagnie une tournée internationale de récitals, afin de collecter de l'argent pour financer le traitement médical de sa fille. Ces concerts les conduiront à travers l'Europe, puis, à partir de 1974, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Pour Maria Callas, c'est un succès sur le plan personnel (les auditeurs affluant pour écouter les deux chanteurs souvent apparus conjointement à leurs débuts) mais un échec sur le plan artistique, sa voix étant désormais irrémédiablement abîmée par les prises de rôles trop extrêmes effectuées vingt ans plus tôt. La dernière prestation publique de Maria Callas a lieu le au Hokkaido Koseinenkin Kaikan à Sapporo (Japon).

La cantatrice se retire du monde dans son appartement parisien au troisième étage du 36 avenue Georges-Mandel où ses seules occupations sont d'écouter ses vieux enregistrements et de promener ses caniches en empruntant chaque jour le même itinéraire : rue de la Pompe, rue de Longchamp et rue des Sablons[55]. Elle tente de se suicider aux somnifères[53]. La mort d'Onassis, qu'elle a accompagné jusqu'à sa fin, en 1975, achève de la murer dans sa solitude. Épuisée moralement et physiquement, prenant alternativement des barbituriques pour dormir et des excitants dans la journée, se soignant à la coramine pour ses brusques chutes de tension, elle meurt brutalement d'une embolie pulmonaire le , à l'âge de 53 ans[56]. Sur sa table de chevet sont retrouvés des comprimés d'un hypnotique, le Mandrax (méthaqualone), dont elle aurait pu, par accident, absorber une trop forte dose[57].

Une cérémonie funèbre a lieu à l'église grecque orthodoxe d'Agio Stephanos (Saint-Stéphane ou Saint-Étienne), rue Georges-Bizet, le . Parmi les personnes en deuil étaient la princesse Grace de Monaco, sa fille la princesse Caroline, Tito Gobbi et le producteur de films italien Franco Rossellini[58]. Maria Callas est incinérée au cimetière du Père-Lachaise où une plaque (division 87) lui rend hommage mais dès le premier jour, l'urne funéraire disparut puis fut retrouvée miraculeusement deux jours plus tard. Ses cendres (ou ce que l'on pense être comme telles) seront dispersées en 1980 en mer Égée, au large des côtes grecques, selon de prétendues dernières volontés, jamais retrouvées[53]. Ses biens sont vendus aux enchères, notamment ses effets les plus intimes tandis qu'une bataille juridique s'entame sur sa succession. Son ex-mari Giovanni Battista Meneghini allègue qu'il est l'héritier de son dernier testament rédigé en 1954 tandis que sa sœur se bat au nom de la famille Kalos. Finalement, un accord à l'amiable est trouvé et sa fortune, estimée à plus de 12 millions de dollars, est partagée entre Meneghini et sa mère Evangelia[59].

À la fin de l'année 2004, Franco Zeffirelli fait courir le bruit que Maria Callas aurait été assassinée par la pianiste grecque Vasso Devetzi pour s'approprier les avoirs de la cantatrice, qui se monteraient à quelque 9 000 000 US$. D'après le biographe de la cantatrice, Stelios Galatopoulos, Devetzi s'insinue dans les affaires de Callas et agit comme si elle était son impresario. Cette assertion est confirmée par Jackie Callas dans le livre qu'elle a écrit sur sa sœur[8]. Elle affirme que Devetzi réussit à détourner la moitié de la fortune de Callas en lui proposant de créer la Fondation Maria Callas destinée à payer les frais de scolarité de jeunes chanteurs. Après que des milliers de dollars eurent ainsi été détournés, Devetzi est finalement contrainte de déposer les statuts de la Fondation[8].

En 2010, deux médecins italiens spécialistes en orthophonie prétendent, d'après des enregistrements de la cantatrice, que le déclin de sa voix et sa mort seraient dus à une dermatomyosite des cordes vocales et du larynx. Cette maladie dégénérative provoque en effet une trachéite affectant la voix. Traitée avec de la cortisone et des immunodépresseurs, ce qui peut entraîner à long terme une insuffisance cardiaque, cette connectivite, contractée à l'époque de sa forte perte de poids au milieu des années 1950, serait ainsi la cause de son décès[60].

Telle était cette femme cosmopolite, née aux États-Unis, élevée en Grèce (qu'elle revendique comme étant sa véritable patrie), italienne par son mariage et décédée en France. Tous les projets de musées dédiés à sa mémoire et conçus dans ces pays ont échoué[53].

Une mythologie

Plus de quarante ans après sa disparition, la cantatrice grecque, « La Diva assoluta[61] », continue d'émerveiller, de susciter fantasme et admiration. D'inspirer, surtout, des générations de chanteuses. Son destin fait aussi rêver le cinéma et le théâtre, et chaque réédition de ses disques s'arrache ...

La divine est entrée dans l'éternité. Le mythe perdure[62].

Une filiation

Hériter de Callas ? Ou, tout simplement, lui succéder ? De son vivant déjà, à l'heure où elle se raréfie sur les scènes, plusieurs consœurs sont citées comme aptes, non à la remplacer, mais à faire fructifier un legs musical qui verrait le bel canto de Bellini et de Donizetti renaître à un niveau équivalent à celui auquel elle l'avait porté ; un legs où quelques héroïnes, Tosca, Violetta, ne seraient plus des chanteuses inertes, mais auraient l'aura des tragédiennes antiques, l'autorité d'Eleonora Duse, le profil de Greta Garbo : c'est à ces sommets-là qu'on jugea l'art de Maria Callas et déjugea ses suivantes ; souvenons nous qu'à la Scala de Milan en 1964, Mirella Freni subit l'un des pires revers de sa carrière pour s'être frottée à la traviata, propriété de la « Divine » et d'elle seule.

Le Guide de l'opéra de Mancini et Rouveroux[63] - [64] classe Montserrat Caballé parmi les « grands noms de l'après-Callas » — marqueur chronologique important. Autre égérie de l'ère post-Callas, la soprano Joan Sutherland bouleverse la donne en 1959 avec une Lucia di Lammermoor que la « Stupenda » (surnom) auréola d'une virtuosité démente, tandis que la mezzo-soprano Marilyn Horne embraye avec des roulades non moins spectaculaires dès la fin des années 1960 : « la Horne » reste, selon le même Guide de l'opéra, « une des personnalités marquantes de l'apès-Callas pour la perfection de ses coloratures, ses trilles, la luxuriance de son ornementation ». Mais ces trois-là furent à peu le contraire de bêtes de scène, et l'une des bases du génie de Callas précisément fut de conjuguer excellence vocale et puissance dramatique. À ce titre, la trop discrète Leyla Gencer s'imposera à la fois par son chant, l'étendue de son répertoire et d'impressionnants dons de comédienne. On pourrait aussi citer la donizettienne Beverly Sills ou, vraie exception du circuit, l'Italienne Magda Olivero, « actrice-chanteuse ».

Des Callas d'hier ? Pourquoi pas Renata Scotto, Raina Kabaivanska ? Ou Gwyneth Jones, dont la Brünnhilde selon Patrice Chéreau au Palais des festivals de Bayreuth en 1976, lui assure l'immortalité parmi les tragédienne lyrique ? « En scène, c'est une torche, une tigresse, une épée », dira d'elle la journaliste Sylvie de Nussac. Ou , plus près de nous, Catherine Malfitano, Maria Ewing, Hildegard Behrens, Karita Mattila, June Anderson dont les Norma et Lucia, fécondées par un souffle et une aura scénique, s'inscrivent pleinement dans cet héritage.

Bandes originales

Certains enregistrements mythiques ont fait l'objet de traitement séparés, comme la Tosca de Victor de Sabata[65], légèrement remastérisée en 2002, pour la collection Great Recordings of the Century, ou, récemment, celle de Georges Prêtre[66], éditée dans la luxueuse collection Legendary Opera Recordings. Ses disques à peine tombé dans le domaine public, la firme Naxos reprend, en 2007, 24 CD et les glisse dans un coffret baptisé « Callassothérapy »[67].

Mais c'est à nouveau Warner Classics qui, en 2014, remastérise l'intégralité de ses enregistrements studio. Pour y parvenir, la firme a travaillé à partir des sources de première génération, bandes mères ou 78-tours de qualité. Ainsi, alors que les rééditions de Carmen utilisaient les copies, les ingénieurs ont accédé aux bandes originales entreposées dans les archives d'EMI Classics. Et pour cause, jamais la voix pourtant familière de Maria Callas n'a semblé « aussi proche et aussi présente »[68]. Tous les inconditionnels de la diva se sont ainsi rééquipés pour revenir, dans de meilleures conditions, à des intégrales de référence.

La boîte aux trésors, avec ses 26 opéras et 13 récitals (disponibles aussi séparément), s'est écoulée à 20 000 exemplaires dans le monde dont 25 % en France. Le produit ayant fonctionné, Warner Classics a réalisé à partir des nouvelles sources une compilation baptisée « Callas — Renaissance d'une voix »[69], vendu à 50 000 exemplaires dans notre seul pays. Ainsi, non seulement ces Tosca, Norma, Gilda, Santuzza et tant d'autre incarnations n'ont pas pris une ride, mais elles s'imposent avec plus d'insolence et de modernité que jamais, toujours en tête des discographies et des écoutes en aveugle, celles que réalisent Classica ou La Tribune des critiques de disques de France Musique. Si le nom de Maria Callas suggère toujours autant quarante ans plus tard, c'est aussi que sa biographie a joué un rôle tenace dans cette postérité.

- Le mythe

Jamais, semble-t-il, le mythe ne lassera les exégètes de tout poil. Maria Callas en a connu et en connaîtra d'autres. La copieuse forêt de livres en témoigne, qui épaissit chaque saison. Un vertige, quand on considère que la carrière de cette artiste hors norme tourna finalement autour d'un répertoire assez restreint (le trio Violetta-Tosca-Norma) et l'occupa environ 200 soirées sur une totalité de 621 représentations[70], et que son apogée n'excéda pas quinze années. L'héritage est d'autant plus impressionnant qu'il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot ...

Voix

Adulée par les uns (au point que sa voix a parfois été qualifiée de « voix du siècle » après sa mort[71]), décriée par d'autres qui y voient des sonorités rauques, des aigus parfois stridents, des cassures entre les trois registres (grave, médium et aigus)[18], la voix de Callas a été et reste controversée. Walter Legge dit d'elle qu'« elle possède l'essentiel pour une grande cantatrice : une voix instantanément reconnaissable. »[72].

Le critique italien, Rodolfo Celletti estime que « [le timbre] de Callas, considéré exclusivement du point de vue sonore, était laid... bien que je pense qu'une partie de son attrait venait précisément de ce fait. Pourquoi ? À cause de son vernis, son velours et sa richesse naturels, cette voix pouvait acquérir une variété de couleurs qui rendaient son timbre inoubliable. »[73] John Ardoin ajoute : « En échange du manque de beauté « classique », Callas était capable de moduler le timbre et la couleur de sa voix pour la rendre plus proche du personnage qu'elle interprétait. Elle donnait à chacun sa propre individualité. »[74].

Carlo Maria Giulini décrit ainsi la voix de Callas : « Sa voix est un instrument extrêmement spécial. Il arrive que la première fois où vous écoutez le son d'un instrument à cordes - violon, viole, violoncelle - votre première sensation soit quelque peu étrange. Au bout de quelques minutes, lorsque vous vous y êtes habitué, le son acquiert des qualités magiques. J'ai défini Callas. »[75].

Catégorie vocale

La voix de Callas est difficile à définir dans la classification moderne (FACH system[alpha 34]), notamment au début de sa carrière où elle chante aussi bien des rôles de soprano dramatique (Cavalleria rusticana, Gioconda, Tosca, Fidelio) que plus légers (Lucia di Lammermoor, La Sonnambula), en raison de son aisance dans les suraigus et les colorature.

Tullio Serafin, son mentor, définit ainsi sa voix : « Cette diablesse de femme peut chanter n'importe quel rôle écrit pour une voix féminine. » Michel Glotz attribue, quant à lui, ces possibilités étonnantes au registre élevé de sa voix de près de trois octaves (voir Registre et timbre). Dans son livre[76], il distingue la Callas d'avant 1954, lorsque sa voix était celle d'une « soprano dramatique avec des aigus exceptionnels », d'après sa cure d'amaigrissement où sa voix devient, selon un critique de Chicago qui assiste à sa Lucia, celle d'« un grand soprano léger. »[77].

Rosa Ponselle est convaincue que la voix de Callas est purement celle d'une soprano colorature avec des possibilités de dramatique et non point l'inverse[78]. John Ardoin[49] pense, au contraire, que la Diva est la réincarnation de la « soprano sfogato » (soprano « sans limites ») du XIXe siècle telles que l'étaient Maria Malibran et Giuditta Pasta à cette époque : c'est-à-dire, en fait, une mezzo-soprano dont le registre a été étendu par le travail et la volonté (voir Registre et timbre). Le résultat en est une voix « à laquelle il manque homogénéité et régularité si précieuses dans le chant. Beaucoup d'auditeurs de Giuditta Pasta ont remarqué que ses notes les plus aiguës semblaient venir de son ventre, tel un ventriloque. »[74] Ardoin, se référant aux écrits du critique musical Henry Fothergill Chorley concernant Pasta, fait remarquer une étrange similitude avec Callas[alpha 35].

Callas semble d'accord avec les affirmations d'Ardoin. Elle dit avoir débuté en tant que mezzo-soprano et qu'elle avait remarqué les similitudes existantes entre Pasta, Malibran et elle-même[1]. En 1958, la Diva qualifie ainsi sa voix d'origine : « Le timbre était sombre, presque noir. Lorsque j'y repense, je la vois comme une épaisse mélasse »[79]. En 1968, elle rajoute : « On dit que je ne suis pas une véritable soprano mais plutôt une mezzo ». Concernant ses possibilités vocales étendues qui lui permettent d'aborder aussi bien la tragédie que les opéras plus « légers », elle explique au journaliste critique d'art James Fleetwood : « C'est le travail ; c'est la nature. Je ne fais rien de particulier, vous savez. Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, I Puritani, tous ces opéras ont été écrits pour une seule sorte de soprano : celle qui chante aussi Norma et Fidelio. La voix de Maria Malibran, bien sûr. L'an dernier, j'ai chanté Anna Bolena et La Sonnambula le même mois et au même intervalle de temps que ce qu'avait fait Pasta au XIXe siècle... Vous voyez bien que je ne fais rien d'extraordinaire. Vous ne demandez pas à un pianiste s'il ne sait pas tout jouer ; il doit le faire. Ceci est ma nature. De plus, j'ai eu un merveilleux professeur qui enseignait les anciennes méthodes... J'avais une voix de tragédienne, une voix « lourde » disons. Elle m'a montré comment l'assouplir. »[79] - [alpha 36].

Puissance et tessiture

Dans les années qui ont précédé sa cure d'amaigrissement, la voix de Maria Callas était celle d'une puissante soprano dont la pureté était très commentée[36] et aucune remarque n'était faite concernant une supposée faiblesse dans les passages les plus exposés[77].

En 2008, Ira Siff écrit dans la critique de l'enregistrement des Vêpres siciliennes donnée dans le cadre du Mai musical florentin en 1951 : « La rumeur veut que Callas possédât depuis longtemps une voix imparfaite et déplaisante au regard des standards conventionnels - un instrument qui révèle dès le début les difficultés vocales à venir. Écoutez son entrée dans cet opéra : le son est riche, enveloppant, ravissant selon tous les standards, capable des plus délicates nuances. Les aigus ne tremblent pas, les graves ne sont pas forcés et les médiums n'ont pas ce son « embouteillé »[alpha 37] qu'ils acquerront de plus en plus avec la maturité[80]. » Richard Bonynge lui emboîte le pas : « Avant qu'elle eût maigri, elle possédait une voix colossale. Cela jaillissait littéralement d'elle, à la manière de Kirsten Flagstad. Callas avait une voix énorme. Lorsqu'elle a chanté Norma en compagnie d'Ebe Stignani, on pouvait à peine distinguer l'une de l'autre dans les graves. C'était absolument colossal. Elle conservait cette puissance jusqu'à l'aigu. »[81].

Selon certains biographes, Maria Callas pouvait atteindre le contre-fa (fa5). Dans le compte-rendu du concert qu'elle donne le à Florence, le critique du Musical Courier, Rock Ferris, écrit : « Ses contre-mi et contre-fa sont pris à pleine voix[36]. » De même, Ève Ruggieri évoque le contre-fa du boléro des Vêpres siciliennes en 1951[82]. Ces affirmations sont toutefois réfutées par John Ardoin[74] ainsi que par le compte-rendu de l'enregistrement donné par Opera News, qui ne mentionne qu'un contre-mi : « Le contre-mi interrompu à l'apogée du Boléro craque avant qu'elle ne reprenne le contrôle de la note[80]. »

Si Elvira de Hidalgo confirme à Pierre Desgraupes, en 1969 dans l'émission télévisée L'Invité du dimanche, que Callas monte bien jusqu'au contre-mi (mi5), elle ne dit mot en revanche de son contre-fa[83]. Dans la même émission, le chef d'orchestre Francesco Siciliani parle, lui, d'une tessiture allant du do2 au fa5[83]. Il ne semble pas exister d'enregistrement de la Callas émettant ces notes extrêmes, même si le contre-mi de sa prestation dans Armida de Rossini - enregistrement pirate de piètre qualité - a longtemps été considéré comme un contre-fa (que cela soit dû à la mauvaise vitesse de la bande ou à une note émise « trop haute » par la chanteuse) par des musicologues tels qu'Eugenio Gara et Rodolfo Celletti[73].

Registre et timbre

Aux dires d'experts, la voix de Callas est extraordinaire pour ses trois registres[75] (voir aussi #Répertoire). Le grave est très sombre, puissant, pratiquement celui d'un baryton. Elle utilise cette possibilité pour produire un effet dramatique en descendant beaucoup plus bas que n'importe quelle autre soprano. Son médium est extrêmement particulier et lui est propre[72]. La critique Claudia Cassidy le définit comme étant « à mi-chemin entre le hautbois et la clarinette ». Il est remarquable par son aspect « voilé ». Le producteur Walter Legge attribue cette particularité à la forme en « arc gothique » de la voûte palatale de la Diva alors que la forme en arc roman est plus habituelle[72]. Le registre aigu est ample et lumineux avec un impressionnant do majeur (en opposition avec le son « léger », comparable à celui d'une flûte des autres coloratur) qu'elle chantait avec la même puissance vocale que ses registres les plus graves[30]. Ainsi que Callas l'a clairement démontré dans sa prestation de La sonnambula enregistré en direct à Cologne (EMI), elle était capable d'exécuter un diminuendo sur un contre-mi bémol (mi![]() 5) [84], ce que Michael Scott décrit comme « un fait unique dans l'histoire du disque vinyle »[77].

5) [84], ce que Michael Scott décrit comme « un fait unique dans l'histoire du disque vinyle »[77].

L'agilité de sa voix permet à Callas de chanter les airs les plus complexes « qu'elle exécute avec une étonnante facilité technique. Sa gamme chromatique, spécifiquement pour le registre des graves, est magnifiquement caressante et ses « piqués » extraordinairement précis, sans faille, y compris dans les passages les plus compliqués. On trouve difficilement, dans toute la musique du XIXe siècle écrite pour une soprano lyrique, une limite sérieuse à ses capacités. »[72].

D'après Nicole Scotto di Carlo, directrice de recherche au CNRS, « par le simple jeu de ses résonateurs dont elle faisait une utilisation virtuose qui n'est pas sans rappeler celle des imitateurs, Maria Callas pouvait passer d'un emploi de soprano aigu à celui de mezzo-soprano et exploiter toutes les nuances de sa palette vocale pour caractériser les personnages qu'elle incarnait, créant une voix différente pour chacun d'eux et personnalisant chacun de leurs sentiments et de leurs émotions en fonction de leur psychologie, mais également de l'évolution de leur état d'esprit au fur et à mesure du déroulement de l'action[85] ».

Pour compléter son arsenal technique, Callas possédait un trille « merveilleux et solide dans tous les registres. »[86].

Toutes ces qualités musicales de puissance, de présence et d'agilité combinées sont une source d'émerveillement pour les contemporains de la Diva : lors d'une représentation de Vêpres siciliennes, une choriste s'exclamait « Mon Dieu! Elle arriva sur scène grondant comme Cloe Elmo, notre contralto dont le registre descend le plus bas. Avant la fin, elle attaqua un contre-mi![]() . C'était deux fois plus que ce que pouvait réaliser Toti Dal Monte. » Les partenaires de Callas sont tout aussi impressionnés. La mezzo-soprano Giulietta Simionato témoigne : « La première fois que nous avons chanté ensemble, c'était à Mexico en 1950, où elle lança le contre-mi bémol à la fin du deuxième acte d'Aida. Je me rappelle encore l'effet de cette note dans la salle [...] C'était comme une étoile ! »[87]. Même Renata Tebaldi, sa principale rivale, disait d'elle : « Le plus fantastique était sa possibilité de chanter comme une soprano colorature avec cette voix puissante... C'était particulier. Absolument fantastique. »[75].

. C'était deux fois plus que ce que pouvait réaliser Toti Dal Monte. » Les partenaires de Callas sont tout aussi impressionnés. La mezzo-soprano Giulietta Simionato témoigne : « La première fois que nous avons chanté ensemble, c'était à Mexico en 1950, où elle lança le contre-mi bémol à la fin du deuxième acte d'Aida. Je me rappelle encore l'effet de cette note dans la salle [...] C'était comme une étoile ! »[87]. Même Renata Tebaldi, sa principale rivale, disait d'elle : « Le plus fantastique était sa possibilité de chanter comme une soprano colorature avec cette voix puissante... C'était particulier. Absolument fantastique. »[75].

Déclin vocal

Plusieurs chanteurs et musicologues ont admis que les rôles wagnériens n'étaient pas écrits pour la voix de Callas et que les interpréter au début de sa carrière avait irrémédiablement abîmé son organe[88]. Giulietta Simionato, amie proche de Callas, dit avoir mis cette dernière en garde contre certains emplois trop lourds : « Après avoir perdu du poids, elle me demanda un jour : « Peux-tu m'expliquer pourquoi mes la bémol et mes la aigus se mettent à vibrer ? J'ai travaillé avec [Elvira] de Hidalgo et d'autres mais personne n'a réussi à raffermir ces notes. » J'ai suggéré que comme elle avait chanté Santuzza et Tosca - qui sont notablement dangereux pour des voix pas encore totalement formées - alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle avait probablement forcé son diaphragme, ce qui révélait aujourd'hui une faiblesse sur cette partie du registre[87]. »

Louise Caselotti, qui a travaillé avec Callas en 1946 et 1947 avant ses débuts en Italie, pense que ce ne sont pas ces rôles qui ont abîmé la voix de la Diva mais plutôt les registres élevés[88]. Nombre de chanteurs estiment également que l'utilisation abusive des graves a progressivement produit une voix stridente et mal assurée dans le registre aigu[88].

Meneghini pense pour sa part, qu'une ménopause précoce aurait pu affecter la voix de son ex-épouse[47]. La soprano Carol Neblett (en) dit un jour : « une femme chante avec ses ovaires ; vous ne pouvez que ce que peuvent vos hormones. »[84].

Le critique musical Henry Pleasants affirme que c'est la perte de souffle qui a conduit aux problèmes vocaux de Callas : « Chanter, et plus particulièrement chanter de l'opéra, nécessite de la force physique. Sans elle, les fonctions respiratoires du chanteur ne peuvent pas soutenir la puissance de souffle nécessaire à l'émission de certains sons. Si le souffle vient à faillir, il n'y a plus de puissance derrière la note ou, du moins, cette puissance est partielle et intermittente. Le résultat est un son mal assuré - tolérable mais manquant de beauté - lorsque la cantatrice chante pianissimo et qui « s'étale » en rafales lorsque la pression monte »[89]. La soprano Renée Fleming pense à peu près la même chose : « [Les enregistrements vidéo de Callas réalisés à la fin des années 1950 et au début des années 1960, révèlent des problèmes de souffle]. J'ai ma propre explication au sujet de son déclin vocal. C'est plus en la regardant chanter qu'en l'écoutant que j'ai acquis la conviction que c'est son amaigrissement important et rapide qui est à incriminer. Ce n'est pas la perte de poids en elle-même... mais si quelqu'un se sert de son poids pour assurer son souffle et que ce poids diminue fortement, cette personne, si elle n'a pas développé une musculature de rechange, aura des problèmes de voix. Quelqu'un m'a dit que la manière dont Callas portait ses mains à son plexus lui permettait de « pousser » et, par là même d'obtenir une sorte d'appui. Si elle avait interprété des rôles de soubrette, elle n'aurait pas connu de problème. Mais elle chantait les rôles les plus difficiles du répertoire, ceux qui nécessitent le plus de vigueur »[90]. Michael Scott rejoint cet avis[77] de même que Robert Detmer. Ce dernier, commentant le récital de 1958 que la cantatrice a donné à Chicago : « Il y avait des sons affreusement incontrôlés, forcés au-delà des capacités actuelles d'une cantatrice devenue trop mince »[77] - [90].

Il n'existe pas de film de la grande période de Callas mais les photographies dont nous disposons montrent une cantatrice bien droite, les épaules rejetées en arrière. Toutes les vidéos de la cantatrice datent de l'époque où elle a maigri. « On sent la poitrine se déprimer de plus en plus et on peut entendre la détérioration [du son] qui en résulte »[89]. On peut voir dans la modification progressive de son maintien un témoin visuel de la détérioration du souffle[77] - [90].

Les enregistrements discographiques de la fin des années 1940 jusqu'en 1952 - période au cours de laquelle elle a chanté les pièces du répertoire pour soprano lyrique les plus exigeantes vocalement - ne montrent aucune défaillance de la voix : aucune perte en volume ou dans le registre aigu[90]. Après sa Lady Macbeth (1952) - alors qu'elle venait de chanter pendant cinq ans les rôles du répertoire pour soprano lyrique les plus contraignants vocalement - Peter Dragadze écrit dans la revue Opéra : « La voix de Callas s'est améliorée considérablement depuis la saison dernière. » Ou encore, au sujet de sa prestation dans Medea : « Les si bémol sont brillantissimes et elle empoigne la tessiture la plus traître tel un ardent pur-sang »[90].

À partir des enregistrements de 1954 (immédiatement après que la cantatrice eut maigri de 40 kilos), la voix de Callas a perdu de sa chaleur, devenant plus ténue et acide. C'est également à cette période qu'apparaissent les premiers aigus instables[77] - [90]. Walter Legge, qui a produit pratiquement tous les enregistrements de Callas pour EMI/Angel, prédit que Callas allait au-devant de problèmes vocaux dès 1954 lorsqu'elle enregistre La forza del destino[72]. Richard Bonynge est également certain que l'amaigrissement de Callas a affecté sa voix[91].

D'autres pensent, au contraire, que la perte de poids de la cantatrice lui a été profitable. C'est le cas de la critique Claudia Cassidy lorsqu'elle assiste à la représentation de Norma en 1954 à l'Opéra de Chicago[36]. Lors de la représentation du même opéra à Londres en 1957, de nombreux critiques se rendent compte que sa voix a changé mais en mieux. Elle devient plus précise[36] mais la plupart des critiques élogieuses couvrent la période 1954-1957 (Anna Bolena, Norma, La traviata, La sonnambula et Lucia di Lammermoor pour ne citer que quelques interprétations).

Des amis et collègues proches de Callas comme Tito Gobbi attribuent la dégradation de son instrument à une perte de confiance en elle : « Elle sentait qu'elle n'était plus aussi performante qu'auparavant et a perdu confiance »[75]. Venant appuyer l'opinion de Gobbi, l'enregistrement pirate tardif (1976) de l'aria Ah, perfido ! composée par Beethoven ainsi que des extraits de l'opéra La forza del destino révèlent une Maria Callas en bien meilleure forme que dans bien des enregistrements des années 1960 et même que dans les enregistrements de sa tournée avec Giuseppe Di Stefano[90].

Michel Glotz pense « qu'il faille attribuer la perte de voix (relative, puisqu'elle eût été tout à fait capable de chanter un récital entier à la perfection après son abandon de la scène) autant à cette surexploitation qu'à une défaillance psychologique, une perte de confiance en soi, après sa rupture avec Aristote Onassis »[76].

Enfin, Callas elle-même attribue ses problèmes vocaux à une perte de confiance consécutive à la perte du soutien diaphragmatique mais ne fait pas de corrélation entre son amaigrissement et son soutien vocal : « Je n'ai jamais perdu ma voix, mais j'ai perdu de la force dans mon diaphragme. Pour cette raison, j'ai perdu mon courage et ma hardiesse de style. Mes cordes vocales étaient et sont encore en excellente condition, mais ma caisse de résonance ne répond pas correctement, bien que j'aie consulté plusieurs médecins. Le résultat est que j'ai « forcé » ma voix et que cela l'a fait vaciller. » (Gente, )[1].

En , Franco Fussi et Nico Paolillo, orthophonistes et chercheurs à l'université de Bologne ont déclaré, à l'issue de leurs travaux consacrés à la pathologie développée par la cantatrice, que Maria Callas était atteinte depuis la fin des années 1950 d'une dermatomyosite qui avait affecté ses cordes vocales. Son arrêt cardiaque aurait été provoqué, selon ces médecins, par le traitement de cette maladie dégénérative, la cortisone et les immunodépresseurs ayant pu avoir affaibli son cœur[92].

Quelle que soit la cause du déclin de la voix de Callas et bien qu'il continue à faire débat (mauvaise santé, ménopause précoce, abus de ses possibilités, perte d'appui, manque de confiance en soi, amaigrissement ou maladie dégénérative), la carrière de la cantatrice prend fin dès l'âge de 40 ans. À l'époque de son décès, Walter Legge disait d'elle : « Il est indéniable qu'elle chantait magnifiquement. »[72] La soprano américaine Evelyn Lear ajoute, pour expliquer l'admiration qu'elle continuait à susciter malgré tout : « Elle avait une totale...nous disons en allemand « Souveränität », étant au-dessus de toutes choses. Elle avait cette aura magique. Chacun était mystifié par ce qu'elle faisait [...] Tebaldi avait une bien plus belle voix et n'avait pas ce son rauque, caverneux, qui, à l'époque, était franchement laid. [Mais] Callas était une exception parce qu'en dépit de sa voix, la simple force de sa personnalité magnétisait les foules. Elle [sa personnalité] était si présente, elle venait vers vous par delà les feux de la rampe [...] Callas a apporté la personnalité, l'art dramatique, la magie, l'irréel au bel canto. Ce que Sutherland n'a jamais fait[90]. »

« La Tebaldi » contre « La Callas »

En , Maria Callas remplace au pied levé Renata Tebaldi, tombée malade, dans le rôle-titre de Aida à la Scala de Milan.

Une polémique apparaît alors, concernant une supposée rivalité entre Maria Callas et la célèbre soprano italienne, renommée pour la beauté de son timbre lirico spinto[alpha 38]. Les amateurs de la voix classique de Tebaldi s'opposent aux admirateurs de la voix expressive de Callas. Cette « rivalité » atteint son sommet au milieu des années 1950, entretenue par les plus ardents défenseurs des deux divas, lorsque Tebaldi affirme : « J'ai une chose qui manque à Callas : un cœur »[93] Ce à quoi Callas rétorque que « [la comparer à Tebaldi revient à] comparer du champagne à du Cognac. Non, à du Coca-Cola. »[94] - [alpha 39].

Pourtant, la comparaison entre les deux cantatrices n'a pas de fondement réel[30]. En effet, Tebaldi a été instruite par la soprano Carmen Melis, spécialiste incontestée du vérisme et rattachée à l'école de chant du début du XXe siècle alors que Callas est dans la tradition belcantiste du XIXe siècle[30]. Le répertoire de chacune est de ce fait entièrement différent : alors que Callas interprète aussi bien des rôles dramatiques, nécessitant puissance et endurance, que des rôles belcantistes privilégiant l'ornementation musicale (voir ci-dessus), Tebaldi reste cantonnée au vérisme italien, requérant moins d'aigus et d'agilité vocale[73]. Toutes deux ont néanmoins partagé quelques rôles comme Tosca ou La Gioconda, que Tebaldi n'a cependant interprétés que tardivement dans sa carrière.