Gaetano Donizetti

Gaetano Donizetti, né le à Bergame et mort le dans la même ville, est un compositeur italien.

.jpg.webp)

Museo del Teatro alla Scala.

| Nom de naissance | Domenico Gaetano Maria Donizetti |

|---|---|

| Naissance |

Bergame (Lombardie) |

| Décès |

(à 50 ans) Bergame (Lombardie-Vénétie) |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Musique classique |

| Lieux d'activité | Naples, Paris, Vienne |

| Années d'activité | 1816 - 1845 |

| Maîtres | Simon Mayr, Stanislao Mattei |

Œuvres principales

- Anna Bolena (1830)

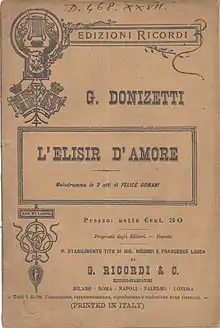

- L'elisir d'amore (1832)

- Lucrezia Borgia (1833-40)

- Maria Stuarda (1834-35)

- Lucia di Lammermoor (1835)

- La Fille du régiment (1840)

- La Favorite (1840)

- Don Pasquale (1843)

Compositeur prolifique, son répertoire comprend un grand nombre de genres, dont de la musique religieuse, des pièces pour quatuor à cordes et des œuvres orchestrales, mais il est surtout célèbre pour ses opéras, particulièrement L'elisir d'amore, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, sa trilogie des Reines d'Angleterre, La Fille du Régiment et La Favorite.

Héritier de Rossini, rival de Bellini, précurseur de Verdi, Donizetti fait partie des principaux compositeurs italiens du XIXe siècle[1]. Il marque la naissance de la musique romantique italienne illustrée par son opéra Lucia di Lammermoor, chef-d'œuvre du bel canto[2] dont le succès « ne s'est jamais démenti »[3].

Biographie

Famille

Domenico Gaetano Maria Donizetti est issu d'une famille pauvre de Bergame. Fils d'un employé, il se voue à la carrière musicale malgré un père qui le destine au barreau.

Études

À Bergame, un important compositeur de la génération antérieure lui tend la main. Il s'agit de Simon Mayr, maître de chapelle de la basilique Santa Maria Maggiore. Grâce aux subventions de la Congregazione della Misericordia Maggiore (actuellement Fondazione MIA (it)), ce dernier avait institué des Leçons charitables de musique auxquelles Donizetti est admis en avril 1806. Il est alors âgé de 8 ans. Il étudie pendant neuf ans sous la direction de Mayr, qui obtient, en octobre 1815, de pouvoir l'envoyer au Liceo musicale de Bologne étudier le contrepoint et la fugue sous la direction du meilleur professeur de l'époque, le père Stanislao Mattei, également le maître de Rossini (de cinq ans l'aîné de Donizetti).

Début

Tout en composant, sous la direction de Mattei, des pièces religieuses d'un style strict, Donizetti donne à Bologne, en septembre 1816, son premier opéra, Le Pygmalion, qui ne sera représenté qu'en 1960. De retour dans sa ville natale, il occupe un poste à l'église de Santa Maria Maggiore. Sa carrière de compositeur d'opéras débute officiellement le avec la création au Teatro San Luca de Venise d’Enrico di Borgogna.

Le jeune compositeur connaît son premier succès avec son ouvrage suivant, Zoraide di Granata, composé avec l'aide de Mayr et représenté le au Teatro Argentina de Rome. À cette occasion, Donizetti fait montre de l'extrême rapidité qui le caractérisera puisqu'il doit réécrire une bonne partie de la partition quelques jours avant la première, à la suite du décès de l'une des principales interprètes. À Rome, il fait la connaissance de Jacopo Ferretti et de la famille Vasselli. Ferretti lui donne le livret d'un opéra-bouffe, L'ajo nell'imbarazzo, qui est représenté avec un très grand succès au Teatro Valle le et est considéré comme le premier petit chef-d'œuvre de Donizetti dans le genre comique.

Apogée

De 1818 à 1828, Donizetti compose 19 opéras dont plusieurs remportent un réel succès : Elvira, Alfredo il Grande, Olivo e Pasquale, Alahor in Granata, Chiara e Serafino, etc. Mais c'est à Naples, où il s'installe à la suite de son mariage avec Virginia Vasselli à Rome le , qu'il obtint son premier vrai « triomphe » avec L'esule di Roma (1828). Aidé par une créativité et une force de travail peu communes, il commence alors à enchaîner les succès.

vers 1830.

Le , il triomphe au Teatro Carcano de Milan avec Anna Bolena dont la première réunit une distribution prestigieuse, avec notamment Giuditta Pasta et Giovanni Battista Rubini. L'opéra ne tarde pas à être repris à Paris (première œuvre du compositeur créée dans cette ville, en septembre 1831), à Londres, à Madrid, à Dresde et même à La Havane.

Il triomphe de nouveau le avec L'elisir d'amore, représenté au Teatro della Canobbiana de Milan. Ces succès lui valent d'être nommé, le , maître de chapelle et professeur de composition au Real Collegio di musica (« Collège royal de musique » (le conservatoire) de Naples puis, en 1836, maître de contrepoint au même conservatoire.

En 1835, à l'invitation de Rossini, Donizetti se rend à Paris où il fait jouer au Théâtre des Italiens Marin Faliero (12 mars). En avril, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le roi Louis-Philippe. De retour à Naples, il remporte un triomphe mémorable au Teatro San Carlo avec Lucia di Lammermoor, son ouvrage le plus célèbre, composé en seulement six semaines. La mort de sa femme, le , le plonge dans une profonde dépression. Le 29 octobre, il fait cependant représenter un nouveau chef-d'œuvre, Roberto Devereux, toujours au San Carlo.

L'année suivante, l'interdiction de Poliuto par la censure napolitaine et le dépit de n'avoir pas obtenu d'être nommé officiellement directeur du conservatoire après la mort de Zingarelli, alors qu'il occupait déjà cette fonction par intérim, le convainquent de quitter Naples et de s'installer à Paris. Par ailleurs, depuis la mort de sa femme, plus rien ne le retient dans cette ville.

Collaborant avec Eugène Scribe et d'autres librettistes comme Alphonse Royer, Gustave Vaëz ou encore Vernoy de Saint-Georges, il crée une série d'opéras dont certains sont devenus des classiques du répertoire lyrique mondial :

- Les Martyrs ou Poliuto (1840), tiré du Polyeucte de Corneille, qui eut peu de représentations

- La Fille du régiment (1840)

- La Favorite (1840)

- Rita ou le Mari battu (composé en 1841 mais seulement créé, de façon posthume, en 1860)

- Don Pasquale (1843)

- Dom Sébastien, roi de Portugal (1843), « grand opéra » composé en deux mois.

Fin de vie

De 1842 à 1846, Donizetti ne cesse de voyager, principalement entre Paris, les grandes villes italiennes (Naples, Rome, Bologne, Milan, Venise) et Vienne où il est nommé maître de chapelle de la cour en 1842. C'est là qu'il commence à ressentir les atteintes de la syphilis, qui vont l'obliger à cesser de travailler dès 1845. Sous l'effet des atteintes nerveuses de la maladie, il perd en effet la parole, ne peut plus marcher et sombre peu à peu dans la folie, lui qui n'avait cessé de la mettre en scène au théâtre. Alarmés par son état, les amis et la famille de Donizetti envoient son neveu, Andrea, fils de Giuseppe Donizetti à Paris. Donizetti est interné en 1846 dans la maison de santé du Dr Esquirol à Ivry-sur-Seine. En 1847, il est transféré à Paris dans une maison près des Champs-Élysées. Andrea Donizetti n'obtient qu'en septembre 1847 l'autorisation des autorités parisiennes (préfet Gabriel Delessert) d'être transféré dans sa ville natale, Bergame, où il meurt en 1848.

Donizetti avait un frère plus âgé que lui, Giuseppe Donizetti, né en 1788, qui fut longtemps directeur de musique militaire du sultan à Constantinople, où il mourut en 1856. Il fit mieux connaitre la musique occidentale dans l'Empire ottoman et y popularisa ses marches, ses pièces pour piano et ses Lieder.

Œuvre

Ensemble de son œuvre

En trente ans de carrière, Donizetti est l'auteur d'environ 550 œuvres, dont 71 opéras, 13 symphonies, 18 quatuors, 3 quintettes, un concerto pour cor anglais, une sonate pour hautbois et piano, 28 cantates, 115 autres compositions religieuses (dont un Requiem en 1835, pour la mort de son ami, le compositeur Vincenzo Bellini), sans compter un nombre important de pièces de musique de chambre, des oratorios et des « pièces de salon », ce qui en fait un des compositeurs les plus prolifiques du XIXe siècle.

La redécouverte

Si Lily Pons (et d'autres cantatrices) interprète, dès les années 1930, Lucia di Lammermoor de Donizetti, sa représentation de La Fille du régiment, le 28 décembre 1940, sera l'occasion pour l'artiste d'entonner La Marseillaise avec le chœur[4]. En 1957, Maria Callas chante Anna Bolena à la Scala de Milan et enclenche le début de la « Donizetti Renaissance »[5]. À partir de 1958, Leyla Gencer interprète Maria Stuarda, Poliuto, Les Martyrs, Lucrezia Borgia, Belisario, Roberto Devereux et Caterina Cornaro, mais ne les enregistre pas[6]. Joan Sutherland, dès 1959, Montserrat Caballe, qui fera redécouvrir Parisina en 1974, Berverly Sills, Luciano Pavarotti, puis plus tard Mariella Devia, Sondra Radvanovsky et Marina Rebeka seront tous des interprètes notables des œuvres de Donizetti[7].

Opéras

- Il Pigmalione (composé en 1816 ; créé le 13 octobre 1960 au Teatro Donizetti, Bergame)

- Enrico di Borgogna (créé le 14 novembre 1818 au Teatro San Luca à Venise)

- Una follia (créé le 17 décembre 1818 au Teatro San Luca à Venise) – partition perdue –

- Le nozze in villa (créé vers 1821 au Teatro Vecchio à Mantoue)

- Il falegname di Livonia, ossia Pietro il grande (créé le 26 décembre 1819 au Teatro San Samuele à Venise)

- Zoraida di Granata (créé le 28 janvier 1822 au Teatro Argentina à Rome, puis dans une version révisée le 7 janvier 1824 au Teatro Argentina à Rome)

- La zingara (créé le 12 mai 1822 au Teatro Nuovo à Naples)

- La lettera anonima (créé le 29 juin 1822 au Teatro del Fondo à Naples)

- Chiara e Serafina ossia I pirati (créé le 26 octobre 1822 au Teatro alla Scala à Milan)

- Alfredo il grande (créé le 2 juillet 1823 au Teatro San Carlo à Naples)

- Il fortunato inganno (créé le 3 septembre 1823 au Teatro Nuovo à Naples)

- L'ajo nell'imbarazzo (créé le 4 février 1824 Teatro Valle à Rome)

- Emilia di Liverpool (créé le 28 juillet 1824 au Teatro Nuovo à Naples)

- Alahor in Granata (créé le 7 janvier 1826 au Teatro Carolino à Palerme)

- Don Gregorio (version révisée de L'ajo nell'imbarazzo créée le 11 juin 1826 au Teatro Nuovo à Naples)

- Elvida (créé le 6 juillet 1826 au Teatro San Carlo à Naples)

- Gabriella di Vergy[8] (composé en 1826 et révisé en 1838 mais non représenté ; créé dans une version posthume entièrement révisée sous le titre Gabriella le 29 novembre 1869 au Teatro San Carlo à Naples)

- Olivo e Pasquale (créé le 7 janvier 1827 au Teatro Valle à Rome, puis dans une version révisée le 1er septembre 1827 au Teatro Nuovo à Naples)

- Otto mesi in due ore, ossia Gli esiliati in Siberia (créé le 13 mai 1827 au Teatro Nuovo à Naples, puis dans une version révisée en 1833 à Livourne)

- Il borgomastro di Saardam (créé le 19 août 1827 au Teatro del Fondo à Naples)

- Le convenienze teatrali (créé le 21 novembre 1827 au Teatro Nuovo à Naples)

- L'esule di Roma, ossia Il proscritto (créé le 1er janvier 1828 au Teatro San Carlo à Naples)

- L'eremitaggio de Liwerpool (version révisée de Emilia di Liverpool, créée le 8 mars 1828 au Teatro Nuovo à Naples)

- Alina, regina di Golconda (créé le 12 mai 1828 au Teatro Carlo-Felice à Gênes, puis dans une version révisée le 10 octobre 1829 au Teatro Valle à Rome)

- Gianni di Calais (créé le 2 août 1828 au Teatro del Fondo à Naples)

- Il paria (créé le 12 janvier 1829 au Teatro San Carlo à Naples)

- Il giovedì grasso, ossia il nuovo Pourceaugnac (créé le 26 février 1829 au Teatro del Fondo à Naples)

- Elisabetta al castello di Kenilworth (créé le 6 juillet 1829 au Teatro San Carlo à Naples)

- I pazzi per progetto (créé le 6 février 1830 au Teatro San Carlo à Naples)

- Il diluvio universale (créé le 28 février 1830 au Teatro San Carlo à Naples, puis dans une version révisée le 17 janvier 1834 au Teatro Carlo Felice à Gênes)

- Imelda de' Lambertazzi (créé le 5 septembre 1830 au Teatro San Carlo à Naples)

- Anna Bolena (créé le 26 décembre 1830 au Teatro Carcano de Milan)

- Le convenienze ed inconvenienze teatrali ou Viva la mamma (version remaniée de Le convenienze teatrali créée le 20 avril 1831 au Teatro Canobbiana à Milan)

- Gianni di Parigi (composé en 1831 ; créé le 10 septembre 1839 au Teatro alla Scala à Milan)

- Francesca di Foix (créé le 30 mai 1831 au Teatro San Carlo à Naples)

- La romanzesca e l'uomo nero (créé le 18 juin 1831 au Teatro del Fondo à Naples) – livret perdu –

- Fausta (créé le 12 janvier 1832 au Teatro San Carlo à Naples)

- Ugo, conte di Parigi (créé le 13 mars 1832 au Teatro alla Scala à Milan)

- L'elisir d'amore (créé le 12 mai 1832 au Teatro Canobbiana à Milan)

- Sancia di Castiglia (créé le 4 novembre 1832 au Teatro San Carlo à Naples)

- Il furioso all'isola di San Domingo (créé le 2 janvier 1833 au Teatro Valle à Rome)

- Parisina (créé le 17 mars 1833 au Teatro della Pergola à Florence)

- Torquato Tasso (créé le 9 septembre 1833 au Teatro Valle à Rome)

- Lucrezia Borgia (créé le 26 décembre 1833 au Teatro alla Scala à Milan, puis dans une version révisée le 11 janvier 1840 au Teatro alla Scala à Milan)

- Rosmonda d'Inghilterra (créé le 27 février 1834 au Teatro della Pergola à Florence)

- Buondelmonte (version censurée de Maria Stuarda créée le 18 octobre 1834 au Teatro San Carlo à Naples)

- Gemma di Vergy[9] (créé le 26 décembre 1834 au Teatro alla Scala à Milan)

- Marino Faliero (créé le 12 mars 1835 au Théâtre-Italien à Paris)

- Lucia di Lammermoor (créé le 26 septembre 1835 au Teatro San Carlo à Naples)

- Maria Stuarda (version originale créée le 30 décembre 1835 au Teatro alla Scala à Milan)

- Belisario (créé le 4 février 1836 au Teatro La Fenice à Venise)

- Il campanello di notte (créé le 1er juin 1836 au Teatro Nuovo à Naples)

- Betly, ossia la capanna svizzera (créé le 21 août 1836 au Teatro Nuovo à Naples, puis dans une version révisée le 29 septembre 1837 au Teatro del Fondo à Naples)

- L'assedio di Calais (créé le 19 novembre 1836 au Teatro San Carlo à Naples)

- Pia de' Tolomei (créé le 18 février 1837 au Teatro Apollo à Venise, puis dans des versions révisées le 31 juillet 1837 à Sinigaglia et le 30 septembre 1838 au Teatro San Carlo à Naples)

- Roberto Devereux (créé le 28 octobre 1837 au Teatro San Carlo à Naples)

- Maria de Rudenz (créé le 30 janvier 1838 au Teatro La Fenice à Venise)

- Poliuto (composé en 1838 mais interdit par la censure napolitaine; créé en version française sous le titre Les Martyrs le 10 avril 1840 à l'Opéra de Paris ; création de la version italienne le 30 novembre 1848 au Teatro San Carlo à Naples)

- Lucie de Lammermoor (version révisée en français de Lucia di Lammermoor créée le 6 août 1839 au Théâtre de la Renaissance à Paris)

- Le Duc d'Albe (composé en 1839 mais non représenté ; créé dans une version italienne posthume sous le titre Il duca d'Alba le 22 mars 1882 au Teatro Apollo à Rome)

- La Fille du régiment (créé le 11 février 1840 à l'Opéra-Comique à Paris)

- L'Ange de Nisida (composé en 1839 mais non représenté)

- La Rinegata (version censurée de Lucrezia Borgia créée le 31 octobre 1840 au Théâtre-Italien de Paris)

- La Favorite (version révisée L'Ange de Nisida créée le 2 décembre 1840 à l'Opéra de Paris)

- Adelia (créé le 11 février 1841 au Teatro Apollo à Rome)

- Rita ou le Mari battu (composé en 1841 ; créé de façon posthume le 7 mai 1860 à l'Opéra-Comique)

- Maria Padilla (créé le 26 décembre 1841 au Teatro alla Scala à Milan)

- Linda di Chamounix (créé le 19 mai 1842 au Kärntnertortheater à Vienne, puis dans une version révisée le 17 novembre 1842 au Théâtre-Italien de Paris)

- Leonora di Guzman (version italienne censurée de La Favorite créée à Padoue en 1842, puis dans une version révisée sous le titre Elda ossia La favorita le 16 août 1843 au Teatro alla Scala à Milan)

- Don Pasquale (créé le 3 janvier 1843 au Théâtre-Italien à Paris)

- Maria di Rohan (créé le 5 juin 1843 au Kärntnertortheater à Vienne)

- Dom Sébastien, roi de Portugal (créé le 13 novembre 1843 à l'Opéra de Paris, puis dans une version révisée le 6 février 1845 au Kärntnertortheater à Vienne)

- Caterina Cornaro, ossìa La Regina di Cipro (créé le 18 janvier 1844 au Teatro San Carlo à Naples, puis dans une version révisée en février 1845 à Parme)

Hommages

- Une rue de Paris porte son nom.

- L'astéroïde (9912) Donizetti est nommé en son honneur[10].

Notes et références

- « opéra » in Dictionnaire de la musique Larousse

- François-René Tranchefort, L’Opéra, Paris, Seuil, , 640 p. (ISBN 2-02-006574-6), p. 173

- « Lucia di Lammermoor », sur Aligre FM (consulté le )

- « Fille du Régiment 28/12/1940 MetOpera (Pons, Jobin, Petina, Baccaloni - Papi) »

- « Leyla Gencer (Interprète) | Opera Online - Le site des amateurs d'art lyrique », sur www.opera-online.com (consulté le )

- (en-GB) « Leyla Gencer Archive » (consulté le )

- Nathalie Moller, « Gaetano Donizetti : 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le compositeur », sur Radio France, (consulté le )

- Ne pas confondre avec Gemma di Vergy.

- Ne pas confondre avec Gabriella di Vergy.

- (en) « (9912) Donizetti », dans Dictionary of Minor Planet Names, Springer, (ISBN 978-3-540-29925-7, DOI 10.1007/978-3-540-29925-7_7751, lire en ligne), p. 713–713

Annexes

Sources

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Gaetano Donizetti » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource)

- Damien Colas, « Gaetano Donizetti » in Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle (Joël-Marie Fauquet, dir.), Fayard, 2003. (ISBN 2-213-59316-7)

Bibliographie

- (en) William Ashbrook, Donizetti and His Operas, Cambridge University Press, 1982

- Damien Colas, « Parler sans accent : Examen de la désitalianisation de la prosodie dans Dom Sébastien », Actes du colloque Donizetti, Parigi e Vienna, Rome, 19-20 mars 1998, Rome, Accademia nazionale dei Lincei, 2000, p. 181-208

- Stella Rollet, Donizetti et la France, histoire d'une relation ambigüe (1831-1897), thèse de doctorat sous la direction de Jean-Yves Mollier et Jean-Claude Yon, UVSQ, 2012, 2 vol.

- Stella Rollet, Donizetti et la France: carrière, créations, réception (1831-1897), Paris, Classiques Garnier, 2021, 535 p. (parution le 19 mai 2021) (ISBN 2406109771)

- Philippe Thanh, Donizetti, coll. Classica, Actes Sud, 2005 (ISBN 2742754814)

- Gilles de Van, Gaetano Donizetti, Bleu Nuit éditions, 2009 (ISBN 2913575935)

Articles connexes

- Giuseppe Donizetti, son frère.

- Marietta Piccolomini, soprano italienne qui interpréta plusieurs œuvres de Donizetti.

- Rue Donizetti (16e arrondissement de Paris).

Liens externes

- (it) Œuvres de Donizetti : textes avec concordances et liste de fréquence

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (he) Bait La Zemer Ha-Ivri

- (en) Carnegie Hall

- (it) Discografia Nazionale della Canzone Italiana

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) MusicBrainz

- (en) Musopen

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- (en) Songkick

- (en) VGMDb

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) British Museum

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Dizionario biografico degli italiani

- E-archiv.li

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Enciclopédia Itaú Cultural

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija