Les Vêpres siciliennes

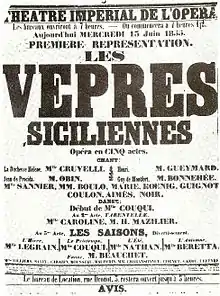

Les Vêpres siciliennes est un grand opéra en cinq actes de Giuseppe Verdi, sur un livret d'Eugène Scribe et Charles Duveyrier, créé le à l'Opéra de Paris salle Le Peletier.

I vespri siciliani

| Genre | Grand opéra |

|---|---|

| Nbre d'actes | 5 |

| Musique | Giuseppe Verdi |

| Livret | Eugène Scribe, Charles Duveyrier |

| Langue originale |

Français |

| Durée (approx.) | 190 minutes |

| Création |

Opéra de Paris |

Versions successives

Version italienne :

- : Teatro regio, Parme et Teatro regio de Turin sous le titre Giovanna di Guzman

- : Scala de Milan sous le titre Batilde di Turenna

- : reprise au Théâtre de l’Académie Impériale de Musique avec une nouvelle romance pour Henri en substitution de l'air original

Personnages

- Hélène (Elena), soprano

- Henri (Arrigo), ténor

- Guy de Montfort (Guido di Monforte), baryton

- Jean Procida (Giovanni da Procida), basse

- Le sire de Béthune, basse

- Le comte de Vaudemont, basse

- Ninette (Ninetta), contralto

- Daniéli (Danieli), ténor léger

- Thibault (Tebaldo), ténor

- Robert (Roberto), basse

- Mainfroid (Manfredo), ténor

- Soldats, peuple (chœur)

Airs

- Air « Au sein des mers » (« Giorno di pianto») - Hélène (acte I)

- Air « Et toi, Palerme, beauté qu'on outrage » (« O tu, Palermo, patria adorata»)- Procida (acte II)

- Air « Au sein de la puissance » (« In braccio ale dovizie l») - Montfort (acte II)

- Air « Ô jour de peine » (« Giorno di pianto») - Henri (acte IV)

- Sicilienne « Merci, jeunes amies » (« Merce, dilette amiche ») - Hélène (acte V)

- Mélodie « La brise souffle au loin » (« La brezza aleggia intorno») - Henri (acte V)

Genèse

Dans les années 1830, se développe en France sous l'impulsion de compositeurs tels que Giacomo Meyerbeer et Jacques Fromental Halévy le genre du « grand opéra » : œuvres en quatre ou cinq actes, avec distribution et orchestre de grande envergure, ballet, décors et effets de scène spectaculaires, basées sur des intrigues d'origine historique.

En 1852, un contrat est signé entre Verdi, qui vient de remporter un immense succès en Italie avec son Rigoletto d'après Victor Hugo[1], et l'Opéra de Paris, alors même que la mode est un peu passée, en vue d'une représentation lors de l’exposition universelle de 1855[2].

Alors que la période dite « patriotique » de Verdi s'est achevée avec La battaglia di Legnano, en 1849, le compositeur accepte de revenir à un sujet politique en consacrant un opéra à l'épisode des Vêpres siciliennes, soulèvement populaire à Palerme puis dans le reste de la Sicile contre les Angevins qui dominaient l'île. Ce sujet possède alors une forte dimension politique puisqu'en Italie, plusieurs mouvements prônent l'unification de la péninsule, y compris en prenant les armes contre les forces étrangères qui occupent le pays[2]. Cette aspiration unitaire italienne est alors vue avec bienveillance par Napoléon III après l'engagement du Piémont aux côtés des troupes françaises et anglaises dans la guerre de Crimée[2].

C'est le premier opéra en français de Verdi, si l'on ne tient pas compte de Jérusalem, qui est une version fortement remaniée des Lombards. Le livret, confié au plus grand dramaturge français de son époque, Eugène Scribe, en collaboration avec Charles Duveyrier, ne plaît pas à Verdi qui met du temps à le mettre en musique, Scribe refusant toute modification[3] malgré les menaces de rupture de contrat de Verdi. Il conteste la façon dont Scribe présente Jean de Procida comme un conspirateur assoiffé de sang et de vengeance, sans sens de l'honneur, alors que le gouverneur français apparait comme magnanime et repenti de ses violences passées. « Plus je réfléchis à ce sujet, plus je suis persuadé qu’il est périlleux. Il blesse les Français puisqu’ils sont massacrés ; il blesse les Italiens, parce que M. Scribe, altérant le caractère historique de Procida, en a fait (selon son système favori) un conspirateur commun, mettant dans sa main l’inévitable poignard. Mon Dieu ! dans l’histoire de chaque peuple il y a des vertus et des crimes, et nous ne sommes pas pires que les autres. De toute manière, je suis italien avant tout, et coûte que coûte je ne me rendrai jamais complice d’une injure faite à mon pays. » écrit Verdi[2].

Les répétitions sont également marquées par l'absence de la chanteuse principale, Sophie Cruvelli, plus occupée par sa vie privée que par sa carrière[4]. Verdi écrit à son collaborateur Francesco Maria Piave : « La Cruvelli s'est enfuie !!! Où ? Le diable seul le sait. Au début, la nouvelle m'a quelque peu ennuyé mais maintenant je ris sous cape. […] Cette disparition me donne le droit de résilier mon contrat et je n'ai pas laissé échapper l'occasion ; je l'ai officiellement demandé[5]. » Bien que se plaignant de la mauvaise volonté de Scribe et de l'ambiance délétère des répétitions[6], Verdi essuie toutefois un refus de la part de François-Louis Crosnier, alors administrateur du Théâtre impérial de l'Opéra, et continue son travail.

L'opéra est créé le suivant, salle Le Peletier, en présence de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie et du duc de Porto[7].

Distribution de la création

- Sophie Cruvelli : la duchesse Hélène, sœur du duc Frédéric d'Autriche[8] (soprano)

- Louis Gueymard : Henri, jeune sicilien (ténor)

- Marc Bonnehée : Guy de Montfort, gouverneur de Sicile sous Charles d'Anjou, roi de Naples (baryton)

- Louis-Henri Obin : Jean Procida, médecin sicilien (basse)

- Théodore-Jean-Joseph Coulon : le sire de Béthune, officier français (basse)

- Jacques-Alfred Guignot : le comte de Vaudemont, officier français (basse)

- Clarisse-Françoise Sannier : Ninette, camériste d'Hélène (contralto)

- Aimès : Thibault, soldat français (ténor)

- Claude-Marie-Mécène Marié de l'Isle : Robert, soldat français (basse)

- Jean-Jacques Boulo : Daniéli, jeune sicilien (ténor léger)

- Joseph Koenig : Mainfroid, sicilien, (ténor)

- Soldats, peuple (chœur)

- Orchestre symphonique et chœur de l'Opéra de Paris

- Concertatore : Giuseppe Verdi

- Chef d'orchestre : Narcisse Girard

- Chorégraphie : Lucien Petipa

- Costumes : Alfred Albert et Paul Lormier

Argument

L'action, inspirée d'un évènement historique, se situe à Palerme en , durant les fêtes de Pâques.

Acte I

La duchesse Hélène, dont le frère a été condamné à mort, est contrainte par un soldat français à chanter. Celle-ci, avec son chant excite la haine des Siciliens contre les Français. Montfort, le gouverneur, intervient et calme tout le monde. Arrive Henri, qui vient juste d'être gracié. Ignorant que Montfort est présent, il se met à l'insulter. Le gouverneur demande à tout le monde de partir afin de rester seul avec le jeune imprudent. Il lui demande son nom mais celui-ci refuse puis il tente de l'acheter en lui offrant un grade dans son armée et essuie un nouveau refus. Montfort interdit alors à Henri de parler avec la duchesse : celui-ci, à nouveau, brave l'interdit.

Acte II

Dans une vallée proche de Palerme, se rencontrent Henri, Hélène et Procida, arrivés clandestinement. Celui-ci annonce le soutien de Pierre d'Aragon en cas de début d'insurrection. Henri déclare son amour à la duchesse qui l'accepte à condition qu'il venge son frère. Henri reçoit une invitation de la part de Montfort et la refuse. Ce refus entraîne son arrestation et les Siciliens jurent de le venger. En outre, l'enlèvement des femmes par les soldats français ne fait qu'accentuer la haine de ceux-ci.

Acte III

Montfort, dans son cabinet, relit une lettre de la mère d'Henri, exécutée depuis dix mois, dont il apprend être le père d'Henri. Celui-ci arrive et apprend la vérité concernant son père, qu'il croyait en exil. Il refuse de le reconnaître comme son père. Le soir, un bal masqué a lieu et parmi les danseurs, Henri reconnaît Procida et Hélène, venus le délivrer et tuer Montfort. Henri empêche ses amis de le faire, au moment où Procida sort sa dague. Les conjurés sont arrêtés.

Acte IV

Procida et Hélène ont été déportés à la forteresse. Henri les rejoint pour tenter de se disculper. S'il y arrive auprès d'Hélène qui lui conserve son amour, l'annonce de son lien de parenté avec Monfort ruine les espoirs de Procida qui a reçu la nouvelle de l'arrivée des armes. Monfort arrive pour annoncer l'arrivée du bourreau et fait le chantage suivant à Henri : soit celui-ci le reconnaît publiquement comme son père, soit ses amis sont exécutés. Celui-ci finit par céder et Monfort annonce les noces entre Henri et la duchesse. Celle-ci hésite à accepter mais Procida l'incite à le faire.

Acte V

Dans les jardins du palais, se prépare la fête pour le mariage. Procida retrouve Hélène et lui annonce que, dès que les cloches sonneront, l'insurrection commencera. Elle retire sa parole au grand désespoir d'Henri. Montfort arrive et ordonne que le mariage ait lieu. Les cloches sonnent et les Français sont massacrés.

Numéros musicaux

- Ouverture

Acte I

- no 1 Introduction

- Chœur « Beau pays de France ! » (Thibault, Robert, De Béthune, Vaudemont, Soldats, Siciliens, Siciliennes) – Scène I

- Récit « Quelle est cette beauté » (Vaudemont, De Béthune, Danieli, Hélène, Robert, Thibault, Ninetta) – Scène II

- Air « Au sein des mers » (Hélène) – Scène II (suite)

- Ensemble Quels accents ! quel langage ! (Peuple, Thibault, Robert, Français, Hélène, Danieli, Ninetta, Soldats) – Scène II (suite)

- no 2 Quatuor « Quelle horreur m'environne ! » (Hélène, Ninetta, Danieli, Montfort) – Scène III

- Récit « Hélène ! - Ô ciel !… Henri !… » (Henri, Hélène, Ninetta, Montfort) – Scène IV

- no 3 Duo

- Tempo d'attacco « Quel est ton nom ? » (Montfort, Henri) – Scène V

- Cantabile « Punis mon audace ! » (Henri, Montfort) – Scène V (suite)

- Cabalette « Téméraire ! » (Montfort, Henri) – Scène V (fin)

Acte II

- no 4 Entr'acte, Air et Chœur

- Récit « Palerme... ô mon pays ! » (Procida) – Scène I

- Cantabile « Et toi, Palerme » (Procida) – Scène I (suite)

- Récit « À tous nos conjurés » (Procida) – Scène I (suite)

- Cabalette (Chœur) « Dans l'ombre et le silence » (Procida, Chœur) – Scène I (suite)

- no 5 Récit, Scène et Duo

- Récit « Fidèles à ma voix ! » (Procida, Hélène, Henri) – Scène II

- Duo « Comment, dans ma reconnaissance » (Hélène, Henri) – Scène III

- Cantabile « Près du tombeau peut-être » (Hélène, Henri) – Scène III (suite)

- no 6 Récit, Tarantelle et Scène

- Récit « À vous, et de la part de notre gouverneur ! » (De Béthune, Henri, Hélène, Procida) – Scènes IV-V

- Marche des douze fiancés et Tarantelle « Voilà, par saint Denis ! » (Robert, Procida, Thibault) – Scène VI

- Chœur « Vivent les conquêtes ! » (Robert, Thibault, Soldats français, Siciliens et Siciliennes, Ninetta) – Scène VII

- Chœur final « Interdits, accablés » (Chœur, Danieli, Hélène, Procida, Mainfroid) – Scènes VIII-IX

Acte III

- no 7 Entr'acte et Air

- Récit « Oui, je fus bien coupable » (Montfort, De Béthune) Scènes I-II

- Air « Au sein de la puissance » (Montfort) – Scène III

- no 8 Duo

- Récit « Je n'en puis revenir! » (Henri, Montfort) – Scène IV

- Duo « Quand ma bonté toujours nouvelle » (Montfort, Henri) – Scène IV (suite)

- no 9 Marche – Scène V

- no 10 Divertissement : Les Saisons – Scène V (suite)

- L'Hiver

- Le Printemps

- L’Été

- L'Automne

- no 11 Final

- « Ô fête brillante ! » (Procida, Henri, Hélène, Siciliens, Français) – Scène VI

- « De ces plaisir, pour toi nouveaux » (Montfort, Henri, Procida) – Scène VII

- Morceau d'ensemble « Coup terrible qui m'accable / Sort terrible qui m'accable / Dieu sauveur et secourable » (Hélène, Henri, Danieli, Montfort, Procida, Vaudemont, de Béthune, Siciliens, Français) – Scène VII (suite)

Acte IV

- no 12 Entr'acte, Récit et Air /Entr'acte, Récit et Romance (1863)

- Récit « C'est Guy de Montfort ! » (Henri) – Scène I

- Cantabile « Ô jour de peine et de souffrance ! » – Tempo di mezzo « On vient » – Cabalette «Autour de moi tout m'abandonne » (Henri) – Scène I (suite) / Romance « Ô toi que j'ai chérie » (1863)

- no 13 Duo

- Récit « De courroux et d'effroi » (Hélène) – Scène II

- Tempo d'attacco « Écoute un instant ma prière ! » (Hélène, Henri) – Scène II (suite)

- Cantabile « Ami ! le cœur d'Hélène » (Hélène, Henri) – Scène II (suite)

- Cabalette « Pour moi rayonne » (Henri, Hélène) - Scène II

- no 14 Récit et Scène

- Récit « Par une main amie » (Procida, Hélène, De Béthune, Montfort, Henri) – Scènes III-IV-V

- no 15 Quatuor « Adieu, mon pays, je succombe » (Procida, Montfort, Hélène, Henri) – Scène V (suite)

- no 16 Final

- Final « De profundis ad te clamavi » (Chœur, Hélène, Henri, Montfort, Procida) – Scène V (suite)

- Ensemble « Ô surprise! ô mystère ! » (Hélène, Henri, Montfort, Procida, Siciliens, Français) – Scène V (suite)

Acte V

- no 17 Entr'acte et Chœur « Célébrons ensemble l'hymen glorieux » (Chevaliers, Jeunes filles) – Scène I

- no 18 Sicilienne et Chœur « Merci, jeunes amies » (Hélène) – Scène II

- no 19 Mélodie « La brise souffle au loin » (Henri, Hélène) – Scène II (suite)

- no 20 Scène et Trio, Scène et Chœur final

- Récit « À ton dévouement généreux » (Procida, Hélène) – Scène III

- Trio « Sort fatal » (Hélène, Henri, Procida) – Scène IV

- Scène « Ah ! venez compatir à ma douleur mortelle ! » (Henri, Montfort, Procida) – Scène V

- Chœur « Oui, vengeance ! vengeance ! » (Chœur, Henri, Montfort, Hélène, Procida) – Scène V (suite)

Réception

La création à l'Opéra à Paris connaît un grand succès, attirant de riches Piémontais et Lombards à Paris[2]. Berlioz, entre autres, évoque « la majesté souveraine de la musique ». L’œuvre est représentée soixante-deux fois.

Elle est également jouée en 1856 à Lyon, Barcelone, Madrid, en Hongrie, en Belgique, au Portugal, en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Angleterre, à Buenos-Aires... sous le titre de I Vespri siciliani[2].

Verdi entreprend rapidement de faire adapter son opéra en italien, afin de le rendre plus « exportable ». Une première version due au poète Arnaldo Fusinato en collaboration étroite avec Verdi est créée le au Teatro Regio de Parme puis au Teatro Regio de Turin sous le titre Giovanna di Guzman (parfois Giovanna de Guzman ou Giovanna di Gusman), l'action étant transposée en 1640 au Portugal sous occupation espagnole afin d'éviter la censure.

La version italienne adopte plus explicitement la charge patriotique de l’œuvre et amoindrit la figure négative de Procida[2].

La distribution est la suivante :

- Caterina Goldberg Strossi : Giovanna di Guzman[9]

- Antonio Giuglini : Enrico[10]

- Francesco Cresci : Michele de Vasconcello[11]

- Giorgio Atry : Don Giovanni Ribera Pinto[12]

- Guglielmo Giordani : Béthune

- Angelo Corazzani : Vaudemont

- Teresa Lenci Marsili : Ninetta

- Raffaele Giorgi : Tebaldo

- Raimondo Buffagni : Roberto

- Carlo Salvatore Poggiali : Danieli

- Giovanni Battista Garulli : Manfredo

- Concertatore : Giovanni Rossi

- Chef d'orchestre : Nicola De Giovanni

- Chorégraphie : Michele D'Amore

- Costumes : Antonio Lanari[13] - [14]

Entre 1855 et 1856, l'opéra est joué dans au moins quatorze théâtres, et notamment seize fois à Turin et à Parme et quatorze à la Scala de Milan. Parfois des adaptations sont exigées comme une réconciliation générale finale à Palerme, la suppressions des allusions religieuses et politiques à Rome[2]. Dotée d'un nouveau livret d'Enrico Caimi, l’œuvre est reprise le à la Scala de Milan. Elle portera également les titres de Batilde di Turenna (pour sa création au Teatro San Carlo de Naples en 1857), Giovanna di Braganza et Giovanna di Sicilia avant de retrouver son titre original italianisé, I vespri siciliani, à la création du Royaume d'Italie en 1861.

À l'occasion d'une reprise des Vêpres siciliennes à l'opéra, Verdi composa pour le ténor Pierre-François Villaret la romance Ô toi que j'ai chérie, créée le 6 juillet 1863[15]. Ce morceau alternatif, qui substitua l'air original d'Henri au quatrième acte, a été enregistré sur disque[16] - [17], mais n'est presque jamais entendu au théâtre même lorsqu'on donne l'opéra dans sa version originale en français. Ainsi, aucune version DVD ne le présente, et il est absent de la version en CD dirigée par Mario Rossi.

La première représentation des Vêpres en italien à l'Opéra Garnier eut lieu le , après que la représentation prévue pour le eut été annulée à cause de la mort du président Georges Pompidou[7].

Discographie partielle

- en français

- 1970 : Jacqueline Brumaire (Hélène), Jean Bonhomme (Henri), Neilson Taylor (Guy de Montfort), Ayhan Baran (Jean Procida), BBC Concert Orchestra, Mario Rossi (dir. opéra), Ashley Lawrence (dir. Les Saisons)[18] - Opera Rara

- 2013 : Lianna Haroutounian (Hélène), Bryan Hymel (Henri), Michael Volle (Guy de Montfort), Erwin Schrott (Jean Procida),Orchestr and Chorus of the Royal Opera, Antonio Pappano (dir.),DVD: Opus Arte

- en italien

- 1951 : Maria Callas (Elena), Giorgio Kokolios Bardi (Arrigo), Enzo Mascherini (Guido di Monforte), Boris Christoff (Giovanni da Procida), chœur et orchestre du Teatro comunale de Florence, Erich Kleiber (dir.) - Diva

- 1955 : Anita Cerquetti (Elena), Mario Ortica (Arrigo), Carlo Tagliabue (Guido di Monforte), Boris Christoff (Giovanni da Procida), chœur et orchestre de la RAI de Turin, Mario Rossi (dir.) - Walhall Eternity

- 1964 : Leyla Gencer (Elena) Gastone Limarilli (Arrigo), Giangiacomo Guelfi (Guido di Monforte), Nicola Rossi- Lemeni (Giovanni da Procida), chœur et orchestre de l'Opéra de Rome, Gianandrea Gavazzeni (dir.) - Operaviva

- 1973 : Martina Arroyo (Elena), Placido Domingo (Arrigo), Sherill Milnes (Guido di Monforte), Ruggero Raimondi (Giovanni da Procida), New Philharmonia Orchestra, James Levine (dir.) - RCA

Notes et références

- Il faudra toutefois attendre 1857 pour la création parisienne, Hugo étant parvenu jusque-là à faire interdire l’œuvre pour plagiat.

- Brigitte Urbani, « LE THÈME DES VÊPRES SICILIENNES EN ITALIE AU XIX e SIÈCLE », PRISMI : Revue d'études italiennes, no 2, , p. 199 (lire en ligne, consulté le )

- Alors qu'il a repris, sans en informer Verdi, des passages entiers du livret du Duc d'Albe, écrit pour Jacques Fromental Halévy puis utilisé en 1839 par Gaetano Donizetti pour son opéra, créé de façon posthume en 1882.

- Bertrand Dermoncourt, L'Univers de l'opéra, p. 1122.

- Lettre de Verdi à Piave du 30 octobre 1854 citée dans Mary Jane Phillips-Matz, Giuseppe Verdi, Fayard, Paris, 1996, p. 405 (ISBN 2-213-59659-X).

- Les Vêpres siciliennes (livret), op. cit., p. 5, lire en ligne sur Gallica.

- Les Vêpres siciliennes (livret), op. cit., p. 2, lire en ligne sur Gallica.

- Historiquement, Charles d'Anjou, roi de Sicile de 1266 à 1285, avait fait exécuter Conradin de Hohenstaufen, petit-fils de Frédéric d'Autriche, mort en 1250. La parenté d'Hélène semble donc fictive.

- Elena dans la version de 1861.

- Arrigo dans la version de 1861.

- Guido di Montforte dans la version de 1861.

- Giovanni da Procida dans la version de 1861.

- (it) Eduardo Rescigno, Dizionario verdiano, BUR Dizionari, Rizzoli, Milan, 2001 (ISBN 88-1786628-8).

- (it) Cronologia del Teatro Regio di Parma (1829-2001)

- (de) Anselm Gerhard et Uwe Schweikert, Verdi-Handbuch, Stuttgart, Kassel, Metzler, Bärenreiter, 2001 (première édition), 2013 (deuxième édition, revue et amplifiée), p. 590

- (en) Michael Cookson, « Giuseppe VERDI (1813-1901) Rarities » (consulté le )

- (en) Roland Graeme, « Verdi Arias (review) », The Opera Quarterly, Oxford University Press, vol. 18, no 2, , pp. 295-297 (lire en ligne)

- (en) Robert J Farr, « Giuseppe VERDI (1813-1901). Les Vêpres Siciliennes. Grand opera in five acts. Libretto by Scribe and Duveyrier The original version of the opera as performed at the Académie Impériale de Musique, Paris, (The Opera) on 13 June 1855 » (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Théâtre national de l'Opéra de Paris, Les Vêpres siciliennes (livret), Billaudot, Paris, 1979, lire en ligne sur Gallica

- Alain Duault, Pierre Enckell, Elisabeth Giuliani, Jean-Michel Brèque, Michel Orcel, Bruno Poindefert, Alain Arnaud, Anselm Gerhard, Jacques Bourgeois, Jean Cabourg, Georges Voisin, Michel Pazdro, Dominique Ravier, Les Vêpres siciliennes, L'Avant-scène opéra, Éditions Premières Loges, Paris, 1985 (ISBN 2-84385-059-2)

- Marie-Aude Roux, « Les Vêpres siciliennes » dans Jean Cabourg (dir.), Guide des opéras de Verdi, coll. « Les Indispensables de la musique », Fayard, Paris, 1990, p. 609-683 (ISBN 2-213-02409-X)

- Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Giuseppe Verdi, Bleu Nuit Éditeur, Paris, 2013 (ISBN 978-2-35884-022-4)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (it) Livret italien en ligne sur le Portale Verdi

- (it)/(en) Les Vêpres siciliennes sur l'Istituto nazionale di studi verdiani