Il crociato in Egitto

Il crociato in Egitto (Le Croisé en Égypte) est le neuvième opéra (melodramma eroico) composé par Giacomo Meyerbeer, et son sixième et dernier opéra composé pour un théâtre italien. Le livret est de Gaetano Rossi. La création eut lieu à La Fenice de Venise le [1]. Cet opéra va remporter un triomphe international, permettant à son compositeur d’atteindre une renommée équivalente à celle de Rossini. Il s’agit également du premier opéra de Meyerbeer joué à Paris. Ce succès et la volonté de suivre Rossini, qui vient de prendre la direction du Théâtre-Italien et à qui le lie une amitié profonde et durable, vont inciter Meyerbeer à quitter l’Italie et à s’installer à Paris. Mais de nombreux musicologues (cf. par exemple F. Claudon[2]) notent qu’avec Il crociato, Meyerbeer a entamé une évolution artistique qui annonce déjà le Grand opéra, dont il va devenir l’un des plus ardents promoteurs.

| Genre | Opéra |

|---|---|

| Nbre d'actes | 2 |

| Musique | Giacomo Meyerbeer |

| Livret | Gaetano Rossi |

| Langue originale |

Italien |

| Dates de composition |

1822-1823 |

| Création |

La Fenice de Venise |

| Création française |

Théâtre-Italien |

Représentations notables

- au King’s Theatre de Londres en italien

- au Théâtre-Italien de Paris en italien

- au Queen Elizabeth Hall de Londres en italien

- au Carnegie Hall de New York en italien

- à La Fenice de Venise en italien

Personnages

- Aladino, sultan de Damiette (basse)

- Palmide, sa fille (soprano)

- Osmino, vizir du sultan Aladino (ténor)

- Alma, confidente de Palmide (mezzo-soprano)

- Mirva, l’enfant de Palmide et d’Armando, âgé de cinq ans

- Adriano di Monfort, Grand Maître des chevaliers de Rhodes (ténor)

- Armando d’Orville, chevalier provençal neveu d’Adriano, vivant à Damiette sous le nom d’Elmireno (soprano-castrato)

- Felicia, promise à Armando dès sa naissance et déguisée en homme pour pouvoir accompagner Adriano (alto)

- Émirs, imams, peuple égyptien, chevaliers de Rhodes, esclaves européens de différentes nations, gardes du sultan, soldats égyptiens, esclaves noirs, hérauts, écuyers des chevaliers, soldats, pages, marins, orchestre des Égyptiens, orchestre des chevaliers, danseurs, musiciens (chœur)

Airs

Giovinetto cavalier : trio Felicia-Palmide-Armando au premier acte

D’una madre disperata : air de Palmide au second acte

Nel silenzio, fra l’orror : chœur des conjurés au second acte

Suona funerea : « Hymne de la mort » au second acte

Sujet

L'argument est emprunté à un mélodrame historique en trois actes écrit en 1813 par Jean-Antoine-Marie Monperlier, Jean-Baptiste Dubois et Hyacinthe Albertin Les Chevaliers de Malte, ou les Français à Alger, qui se déroule à Alger au milieu du XVIIe siècle.(Lire en ligne).

Si l’intrigue de la pièce originale est reprise dans ses grandes lignes, Rossi et Meyerbeer déplacent l’action dans le temps (l’opéra est censé se dérouler juste après la sixième croisade, au début du XIIIe siècle) et dans l’espace (Damiette remplaçant Alger).

Plusieurs années avant que l’action de l’opéra ne commence, Armando d’Orville, jeune chevalier provençal et neveu du Grand Maître des chevaliers de Rhodes, Adriano de Monfort, a été blessé au cours d’une bataille près de Damiette en Égypte, durant la sixième croisade. Laissé pour mort par ses compagnons, Armando guérit cependant et décide de se faire passer pour un combattant musulman sous le nom d’Elmireno, afin de ne pas être capturé comme esclave. Ses espoirs de rejoindre les Croisés sont cependant déçus jusqu’au jour où il sauve la vie d’Aladino, sultan de Damiette. Ce dernier se prend d’affection pour le jeune homme et l’invite à sa cour.

Là, Armando/Elmireno tombe éperdument amoureux de Palmide, fille d’Aladino. Oubliant qu’il est fiancé à Felicia, une jeune noble provençale, il épouse secrètement Palmide après que cette dernière se soit convertie à la religion catholique. De cette union naît un fils prénommé Mirva. Aladino, qui ignore tout de ce mariage, devine cependant l’amour réciproque qui lie le jeune homme à sa fille. Il décide alors d’organiser leur mariage dès qu’Armando/Elmireno sera de retour d’une guerre menée contre des ennemis du sultan. Lorsque l’opéra commence, on annonce justement le retour d’Elmireno victorieux. Par ailleurs, une délégation des chevaliers de Rhodes, venue négocier un échange de prisonniers, est attendue par Aladino.

Comme le note G. G. Filippi[3], les modifications introduites par Rossi et Meyerbeer par rapport au sujet original conduisent à générer un certain nombre d’erreurs de chronologie ou d’approximations :

- Selon le livret, l’action se déroule à Damiette en Égypte après la sixième croisade (1228-1229). Or, les événements évoqués (batailles autour de Damiette impliquant des combattants français) semblent davantage faire référence à la campagne d’Égypte (1249-1250) de la septième croisade.

- Le livret fait référence aux chevaliers de Rhodes. Or, l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem n’établira son siège à Rhodes qu’en 1310, soit près d’un siècle après la sixième croisade.

- Le personnage d’Adrien (Adriano de Monfort) est imaginaire. Il pourrait faire référence à Philippe de Montfort qui participa à la septième croisade et qui est le neveu de Simon de Montfort, combattant de la croisade contre les Albigeois.

Toutes ces erreurs sont d’autant plus surprenantes que Rossi s’est sérieusement documenté sur les croisades, en consultant notamment l’Histoire des Croisades de Joseph-François Michaud parue en sept volumes entre 1812 et 1822. En fait, G.G. Filippi[3] soutient la thèse que ces approximations seraient intentionnelles et constitueraient des références plus ou moins codées aux origines légendaires de la franc-maçonnerie (Rossi et Meyerbeer étaient membres de loges maçonniques italiennes) :

- Le déplacement de l’action en Égypte serait une référence à l’Égypte antique et à la construction des pyramides, qui sont l’une des origines symboliques de la franc-maçonnerie.

- La mention erronée à la sixième croisade (organisée par l'empereur romain germanique Frédéric II pour reconquérir les territoires du royaume de Jérusalem) serait une référence au Saint-Empire romain germanique, cité comme origine symbolique de la franc-maçonnerie, de même d’ailleurs que les Croisés.

- La présence des chevaliers de Rhodes serait une double référence aux Templiers et au grade maçonnique de « chevalier rose-croix » (avec un jeu de mots entre Rhodes et rose).

G.G. Filippi note également qu’Armando est présenté à plusieurs reprises dans le livret comme un « initié », terme maçonnique, qui lui confère un statut particulier par rapport aux autres personnages de l’opéra. Contrairement à eux en effet, Armando est « libre » comme le requièrent les critères d’admission à la franc-maçonnerie. Cette « liberté » se traduit dans l'opéra par l’absence de tout engagement exclusif vis-à-vis de quelque religion que ce soit. Le fait qu’Armando puisse passer apparemment sans difficulté pour un chrétien ou pour un musulman ne fait qu’indiquer, selon G.G. Filippi, que ses adhésions à ces religions ne sont pas réellement profondes et font partie d’un déguisement nécessaire pour cacher sa foi réelle.

Argument

L’action de l’opéra se déroule après la sixième croisade (1228-1229), à Damiette en Égypte.

Scène 1

Une vaste cour intérieure dans le palais du sultan, à l’aube. Derrière une imposante grille en fer, on peut apercevoir les bâtiments du port. Sur la droite se trouvent les quartiers des esclaves. Sur la gauche, on devine le palais et des jardins.

.jpg.webp)

- No 1 : Ouverture avec pantomime : Après des sonneries de trompettes, des gardes viennent ouvrir les portes des quartiers des esclaves. Ceux-ci reprennent alors leurs travaux de construction d’un petit temple dédié à la Fidélité.

- No 2a : Chœur des esclaves « Patria amata ! » (« O patrie bien-aimée ! ») : les esclaves se lamentent d’être éloignés de leur patrie et de leur famille et souhaitent que la mort vienne mettre fin à leurs souffrances.

- No 2b : Entrée de Palmide « Ma già di Palmide gli schiavi avanzano » (« Mais regardez, voici venir les esclaves de Palmide ») : Palmide, la fille du sultan, entre, précédée de ses esclaves qui apportent des présents aux autres esclaves.

- No 2c : Air de Palmide « I doni d’Elmireno » (« Amis, je vous apporte les présents d’Elmireno ») : Palmide apporte des cadeaux de la part de son époux Elmireno, dont elle est particulièrement éprise.

- No 2d : Récitatif : Le sultan Aladino entre alors pour annoncer à sa fille le retour d’Elmireno qui revient victorieux d’une guerre menée contre des ennemis du sultan.

- No 2e : Chœur « Dalle torri lontane segnale » (« Un signal de tours lointaines ») : Des signaux de trompettes annoncent l’arrivée du navire des chevaliers de Rhodes, qui viennent négocier un accord de paix avec le sultan.

- No 2f : Duo Palmide-Aladino avec chœur « Vincitor a questo petto » (« Je presserai contre mon cœur le vainqueur ») : Palmide et Aladino se réjouissent du retour d’Elmireno.

- No 2g : Scène : Aladino annonce à sa fille qu’il a décidé de la marier à Elmireno. Palmide se retire bouleversée, ne sachant comment annoncer à son père qu’elle a déjà épousé secrètement (et selon les rites chrétiens) celui qu’il lui destine. Aladino donne alors des ordres à Osmino, son vizir, de préparer le mariage et d’accueillir dignement la délégation des chevaliers de Rhodes.

Scène 2

Les jardins du palais du sultan, près des appartements de Palmide. Au centre de la scène se dresse une tonnelle sous laquelle Mirva, le fils d’Armando/Elmireno et Palmide, dort sur un lit de fleurs.

.jpg.webp)

- No 3a : Chœur « Urridi vezzose » (« Belles Houris ») : Les esclaves de Palmide veillent sur le repos de Mirva et tremblent à l’idée que l’on puisse découvrir que l’enfant vit avec elles.

- No 3b : Ballet avec chœur « Di baci amorosi » (« Avec de tendres baisers ») : Mirva s’étant réveillé, les esclaves chantent et dansent avec lui.

- No 4a : Récitatif : Armando/Elmireno n’a pu résister à la tentation de venir en cachette pour retrouver Palmide et son fils Mirva.

- No 4b : Cavatine d’Armando « Ah ! figlio dell’amore » (« Ah ! enfant de l’amour ») : Mirva ayant vu son père, il se jette dans ses bras. Armando/Elmireno réalise qu’il n’est réellement heureux que lorsqu’il est avec son épouse et son fils.

- No 5a : Scène : Entre alors Palmide qui annonce que son père a l’intention de les marier alors qu’ils le sont déjà. En outre, l’arrivée de la délégation des chevaliers de Rhodes fait craindre à Armando/Elmireno qu’il puisse être reconnu et qu’on lui demande de respecter son engagement de se marier avec Felicia. Désespéré, le jeune homme fait part à son épouse de son intention de se donner la mort.

- No 5b : Duetto Armando-Palmide « Ah ! non ti son più cara » (« Ah ! tu ne dois plus m’aimer ») : Palmide tente de convaincre son époux de renoncer à se donner la mort. Le couple se sépare, en proie à la plus vive inquiétude.

- No 5c : Récitatif : Alma, la confidente de Palmide, craint pour la vie d’Armando/Elmireno et de son fils au cas où leur secret serait dévoilé.

Scène 3

Le port de Damiette.

.jpg.webp)

- No 6 : Chœur « Vedi il legno » (« Voyez le navire ») : Le navire des chevaliers de Rhodes accoste dans le port de Damiette, événement que le peuple accueille avec joie.

- No 7a : Récitatif : Sur le navire des chevaliers, Felicia, déguisée en homme, annonce qu’elle est porteuse de paix.

- No 7b : Cavatine de Felicia avec chœur, première partie « Pace io reco » (« J’apporte la paix ») : Felicia débarque sur le port, accompagnée de quelques chevaliers de Rhodes. Réaffirmant publiquement son message de paix, Felicia se remémore en aparté que c’est en Égypte qu’est mort son fiancé Armando.

- No 7c : Cavatine de Felicia avec chœur, seconde partie « Ah ! più sorridere » (« Ah ! je ne verrai plus ton sourire ») : Tandis que le peuple espère le retour de la paix, Felicia prie Dieu de la conduire jusqu'à la tombe de son fiancé.

- No 7d : Scène : Osmino accueille au nom du sultan la délégation des chevaliers et les invite au palais. Les chevaliers le suivent tandis que Felicia décide de rechercher la tombe d’Armando.

- No 8a : Scène : Adriano, le Grand Maître des chevaliers de Rhodes, débarque à son tour.

- No 8b : Cavatine d’Adriano « Sarebbe a me sì caro » (« Ce serait si important pour moi ») : tout comme Felicia, Adriano souhaite se recueillir sur la tombe de son neveu.

- No 8c : Scène : Il rencontre alors Armando/Elmireno qui est venu là pour connaître l’identité des chevaliers membres de la délégation. Les deux hommes se reconnaissent immédiatement. Adriano exige des explications et accuse son neveu d’être un traitre. Il exige qu’Armando lui remette son épée (ce que ce dernier n’ose refuser) et s’apprête à la briser.

- No 8d : Duetto Armando-Adriano, première partie « Và, và… già varcasti, indegno » (« Va, va… tu as déjà franchi les limites ») : Voyant cela, Armando réclame son épée ce qui met son oncle au comble de la fureur. Ce dernier n’acceptera de pardonner à son neveu qu’à la condition qu’il reprenne ses habits de chevalier, qu’il dise la vérité au sultan et qu’il reparte en France pour épouser Felicia.

- No 8e : Duetto Armando-Adriano, deuxième partie « Non sai quale incanto » (« Vous ignorez quel envoûtement ») : Armando tente alors d’expliquer à son oncle qu’il est tombé amoureux d’une jeune fille à Damiette. Ne voulant pas en entendre davantage, Adriano prévient son neveu qu’il sera cause de la mort de sa mère lorsque celle-ci apprendra le comportement indigne de son fils.

- No 8f : Duetto Armando-Adriano, troisième partie « Il brando invitto » (« L’épée invincible ») : Adriano parvient finalement à convaincre son neveu de jurer sur l’épée de son père qu’il saura redevenir digne du nom qu’il porte.

Scène 4

Les jardins du palais du sultan.

- No 9a : Scène : Felicia, toujours déguisée en homme, rencontre Mirva dans les jardins du palais et est bouleversée par la ressemblance de l’enfant avec son fiancé qu’elle croit mort. Se faisant passer pour le frère d’Armando auprès de Palmide, cette dernière lui avoue que le jeune chevalier n’est pas mort, qu’il est devenu son mari et qu’il est le père de Mirva. Bouleversée, Felicia révèle alors à Palmide sa véritable identité, mais décide de renoncer à ses droits sur son fiancé.

- No 9b : Trio Felicia-Palmide-Armando « Giovinetto cavalier » (« Un jeune chevalier ») : Felicia se remémore la chanson d’amour que lui interprétait Armando lorsqu’ils étaient en France. Palmide reconnaît la mélodie que lui a également chantée Armando et la fredonne à son tour, en souvenir de son bonheur perdu. Armando, qui recherche son épouse pour lui dire adieu, entendant sa romance, la reprend à son tour avant d’entrer en scène. À son arrivée, Felicia s’écarte et laisse Armando s’entretenir avec Palmide.

- No 9c : Récitatif : Armando se rend compte de la présence de Felicia et la reconnaît immédiatement. La jeune fille lui révèle qu’elle sait tout, qu’elle lui pardonne et qu’il peut rester avec Palmide et Mirva. Repensant à son oncle, Armando dit cependant adieu à son épouse et à son fils, abandonnant Palmide au comble du désespoir.

Scène 5

Une magnifique cour intérieure dans le palais du sultan, avec, au fond, une imposante mosquée dont les portes sont fermées.

.jpg.webp)

- No 10a : Récitatif : Aladino est flatté d’apprendre que le Grand Maître des chevaliers de Rhodes conduit en personne la délégation de paix. Il est également ravi de constater que tout est prêt pour le mariage d’Elmireno et Palmide.

- No 10b : Chœur des imams et des prêtres « Gran Profeta, ognor del cielo » (« O Grand Prophète dans les cieux ») : Au son d’une marche, les deux cortèges entrent en grande pompe dans la cour. Mirva se détache alors du cortège des Égyptiens et tend une couronne d’olivier à Adriano. Après avoir accepté le présent, celui-ci regarde l’enfant avec insistance ce qui rend mal à l’aise Palmide et Felicia.

- No 10c : Récitatif : Aladino annonce qu’il accepte la proposition de paix des chevaliers de Rhodes et qu’il libère tous les esclaves chrétiens en signe de bonne volonté. Il demande alors que l’on fasse entrer Elmireno. Celui-ci, ayant revêtu son armure de chevalier, déclare alors qu’Elmireno n’est plus et vient s’agenouiller devant Adriano.

- No 11a : Scène : Consternation générale. Aladino tente en vain de convaincre Armando/Elmireno de revenir sur sa décision. Furieux, il se jette alors sur le jeune homme pour le tuer. Se faisant passer pour le frère d’Armando, Felicia s’interpose et dégaine son épée.

- No 11b : Canon « Sogni ridenti » (« Doux rêves de bonheur ») : Palmide, Armando, Felicia, Adriano et Aladino constatent avec stupeur avec quelle rapidité la situation s’est dégradée.

- No 11c : Récitatif : Le sultan ordonne alors de reconduire les chevaliers dans leurs quartiers et d’emprisonner Armando. Adriano menace Aladino de lui déclarer la guerre s’il maintient ses ordres. Au comble de la fureur, le sultan confirme la réouverture des hostilités avec les Chrétiens.

- No 11d : Chœur « Guai se tuona quel bronzo tremendo » (« Craignez d’entendre le son du gong terrible ») : les Égyptiens préviennent les Chrétiens qu’ils seront impitoyables au cours des futurs combats.

- No 11e : Chœur final « All’armi vi chiama la gloria » (« Aux armes pour la gloire ») : les guerriers de chaque camp se rassemblent autour de leur chef respectif et s’invectivent violemment.

Scène 1

Même décor que la scène précédente.

.jpg.webp)

- No 12a : Récitatif et scène : Osmino, le vizir du sultan, souhaite profiter des événements pour renverser Aladino et se venger de Palmide qui lui a préféré Armando. Il rencontre Alma, la confidente de Palmide, qui révèle par inadvertance qu’Armando et Palmide ont eu un fils. Osmino comprend immédiatement tout le parti qu’il peut tirer de cette nouvelle.

- No 12b : Cavatine de Felicia « Ah ! ch’io l’adoro ancor » (« Ah ! je l’aime toujours ») : Felicia, toujours déguisée en homme, arrive à son tour et réalise qu’elle ne peut s’empêcher d’aimer Armando, malgré sa trahison. Elle jure de tout faire pour le sauver. Elle rencontre alors plusieurs émirs qui lui suggèrent qu’Armando peut encore être sauvé.

- No 12c : Air de Felicia avec chœur « Come dulce a lusingarmi » (« Qu’il est doux de penser que c’est toujours possible »). Felicia, encouragée par les émirs, reprend un peu espoir.

Scène 2

Les jardins du palais du sultan.

- No 13a : Scène : Palmide s’est réfugiée dans ses jardins, espérant y trouver un peu de sérénité.

- No 13b : Cavatine de Palmide « Tutto quì parla ognor » (« Tout ici me rappelle mon bonheur passé ») : Palmide constate que ces lieux qu’elle adorait ne font que lui rappeler son bonheur enfui.

- No 13c : Récitatif : Osmino arrive avec le sultan à qui il vient de révéler l’identité véritable des parents du petit Mirva. Hors de lui, Aladino veut tuer l’enfant.

- No 13d : Air de Palmide, première partie « D’una madre disperata » (« D’une mère désespérée ») : Palmide s’interpose et supplie son père de la tuer elle, plutôt que son fils.

- No 13e : Air de Palmide, deuxième partie « Ah ! mira l’angelo dell’innocenza » (« Ah ! observe cet ange d’innocence ») : Palmide, à laquelle se joignent Alma et des esclaves, tente alors d’attendrir le cœur du sultan, qui, de fait, ne résiste pas longtemps et semble prêt à pardonner à sa fille et à Armando. Il donne des ordres pour que les chevaliers chrétiens soient amenés devant lui.

- No 13f : Air de Palmide, troisième partie « Con qual gioja le catene » (« Avec quelle joie je vais libérer mon bien-aimé ») : Palmide se réjouit de la libération prochaine d’Armando.

- No 13g : Récitatif : À l’arrivée des chevaliers conduits par Adriano, le sultan annonce qu’il leur rend la liberté et révèle que Mirva est le fils d’Armando et de Palmide. Adriano, outré, renie son neveu et s’en va. Malgré les doutes d’Aladino, Armando espère encore obtenir le pardon de son oncle.

Scène 3

Un endroit isolé, près des quartiers des chevaliers.

.jpg.webp)

- No 14a : Chœur des conjurés « Nel silenzio, fra l’orror » (« Sliencieusement, dans l’obscurité ») : les complices d’Osmino guettent le passage d’Armando pour pouvoir l’assassiner.

- No 14b : Récitatif : Armando arrive avec Palmide et tente de la convaincre de fuir avec lui. Adriano et d’autres chevaliers sortent alors d’une chapelle voisine. Lorsque Palmide révèle au Grand Maître sa conversion au catholicisme, celui-ci se radoucit quelque peu, mais il exige qu’elle proclame publiquement qu’elle a abjuré ses anciennes croyances.

- No 15a : Quatuor « O Ciel clemente » (« O Dieu miséricordieux ») : Armando et Palmide s’agenouillent devant Adriano et tous entonnent une prière, à laquelle se joint Felicia, très émue. Aladino arrive sur ces entrefaites. Il est tellement furieux de l’abjuration de sa fille qu’il ordonne que tous les chrétiens soient mis à mort.

- No 15b : Quintette « Ah ! quest’è l’ultimo, crudele addio » (« Ah ! c’est notre dernier, notre plus douloureux adieu ») : Tandis qu’Aladino et Adriano s’invectivent, Armando et Palmide se disent adieu, sous les yeux de Felicia qui plaint sincèrement le malheureux couple. Resté seul, Osmino continue d’échafauder des plans pour renverser le sultan, envisageant même de s’allier aux Chrétiens afin qu’ils l’aident à détrôner Aladino.

Scène 4

Une prison.

.jpg.webp)

- No 16a : Scène : Adriano demande aux chevaliers d’accepter dignement leur mort prochaine.

- No 16b : Hymne de la mort « Suona funerea » (« L’heure de notre mort ») : Le Grand Maître entonne un hymne d’adieu à la vie, auquel se joignent les autres chevaliers.

- No 16c : Air d’Adriano « L’acciar della fede » (« Vous exigez de nous ») : Aladino, accompagné d’Osmino et de gardes, exige alors que les chevaliers lui remettent leurs épées avant leur exécution. Plutôt que d’obéir au sultan, les chevaliers préfèrent briser leurs épées et provoquent Aladino. Ils sont alors emmenés par les gardes pour être mis à mort.

Scène 5

La grande place de Damiette.

.jpg.webp)

- No 17a : Scène : Avant d’être exécuté, Armando pense à tous ceux qu’il a aimés.

- No 17b : Cavatine d’Armando « Il dì risorgerà » (« Le jour va se lever ») : Armando tente d’imaginer ce que deviendra la vie de Palmide lorsqu’il sera mort.

- No 17c : Chœur « Udite or alto arcano… » (« Ecoutez maintenant un secret vital… ») : Osmino et les conjurés qu’il a rassemblés propose aux chrétiens la vie sauve en échange de leur aide pour renverser le sultan. On donne des épées aux chevaliers pour qu’ils puissent se battre au côté des conjurés.

- No 17d : Récitatif : Aladino arrive avec Palmide et quelques gardes. Osmino se jette sur le sultan pour le tuer.

- No 17e : Rondo « Ah ! che fate ! v’arrestate ! » (« Ah ! que fais-tu ? arrête ! ») : Armando s’interpose entre Aladino et Osmino. Adriano demande alors aux autres chevaliers de venir en aide à Armando et de défendre la vie du sultan. Les chevaliers ont rapidement le dessus. Le sultan rend leur liberté aux chevaliers et consent au mariage de Palmide et Armando, qui décident de partir en France avec les chevaliers.

- No 17f : Chœur final « Rapito io sento il cor » (« Je sens mon cœur exploser ») : Au comble de la joie, Armando décrit avec exaltation sa vie future avec Palmide et son fils en Provence.

Genèse

Adolfo Bassi, l’impresario du Teatro grande de Trieste, commande en 1822 un opéra à Meyerbeer qui doit dépasser tout ce qui a été fait jusqu’à présent en Italie. Stimulé par le défi, le compositeur demande à Gaetano Rossi (avec qui il a déjà travaillé à plusieurs reprises) de lui écrire un livret. Ce dernier lui répond, dans une lettre datée du , qu’il est en train de travailler sur un texte intitulé Il Cavaliere di Rodi (et qui deviendra finalement Il crociato in Egitto). Cinq semaines plus tard, Rossi écrit à Meyerbeer de Bologne (où il travaille sur le livret de Semiramide pour Rossini) pour lui demander s’il a bien reçu son premier envoi.

Même si les réponses de Meyerbeer à son librettiste ont été perdues, leur longue correspondance (qui s’étale du au ) relative au Crociato fournit l’une des plus importantes séries de lettres sur la genèse d’un opéra italien au XIXe siècle, avant Verdi. Les préoccupations de Meyerbeer peuvent être facilement identifiées à partir des 75 lettres de Rossi qui ont été préservées et montrent à quel point le compositeur était soucieux de l’efficacité dramatique de son opéra. C’est d’ailleurs lui (et non son librettiste) qui sera à l’origine de deux scènes qui comptent parmi les plus marquantes de l’opéra (le trio du premier acte et la scène de prison du second acte).

Le , Rossi annonce à Meyerbeer de mauvaises nouvelles en provenance de Trieste, la production du nouvel opéra ne pouvant y avoir lieu avant l’automne 1824. Dépité, Meyerbeer décide de proposer Il crociato à La Fenice de Venise, qui accepte de le monter au printemps 1824, à la condition d’offrir un rôle important à la deuxième soprano de la troupe, Brigida Lorenzani. Le compositeur est découragé par cette demande qui implique des révisions importantes, mais Rossi y voit l’opportunité d’approfondir le rôle de Felicia, la fiancée délaissée par Armando. Meyerbeer ne sera réellement convaincu qu’après avoir pris connaissance du texte du trio « Giovinetto cavalier » du premier acte, qu’il a commandé à Rossi en lui fixant des directives très précises.

Création

.jpg.webp)

.jpg.webp)

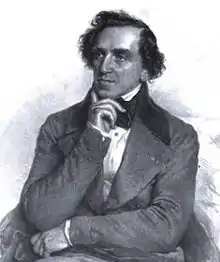

La distribution de la création est exceptionnelle puisque les personnages principaux sont interprétés par trois des plus grands chanteurs de l’époque : le castrat Giovanni Battista Velluti, la soprano Henriette Méric-Lalande et le ténor Gaetano Crivelli. L’opéra est représenté quatre soirées de suite et constitue le plus grand triomphe qu’ait jamais connu Meyerbeer depuis qu’il est établi en Italie.

L’opéra est donné presque immédiatement dans plusieurs autres villes italiennes, où il est accueilli « partout par un public en délire »[1] : Florence (), Trieste (au cours de l’hiver 1824-1825) où Velluti cède son rôle à l’alto Carolina Bassi, Padoue (été 1825), Naples (), Bergame (automne 1832) et Rome (automne 1832).

Une création non autorisée a lieu à Paris le ; deux des plus importantes productions de l’opéra sont celles données au King’s Theatre de Londres le et au Théâtre-Italien de Paris le pour la création française officielle. Pour cette dernière production, le rôle d’Armando est chanté pour la première fois par une soprano, Giuditta Pasta.

L’opéra est donné, toujours en italien, à Munich (), Barcelone (), Dresde (), Porto (été 1827), Lisbonne (), La Havane (1828), Mexico (1837), Corfou (automne 1838) et Constantinople (carnaval 1839).

Des représentations en allemand (livret traduit par Joseph Kupelwieser) ont lieu à Bratislava (), Munich (), Graz (), Budapest (), Prague (), Vienne (), Berlin (), Hambourg () et Bucarest (été 1841). Une version en russe est donnée à Saint-Pétersbourg au printemps 1841.

L’opéra quitte le répertoire vers les années 1860, les dernières productions les plus notables étant celles réalisées à Königsberg ( en allemand), Milan (), Paris () et Graz ().

Il faut attendre le pour que l’opéra soit à nouveau donné, en version de concert, à Londres. D’autres reprises ont lieu à New York (création américaine le ), Montpellier (), Dresde () et Venise ().

La popularité du Crociato au XIXe siècle est reflétée par le nombre d’éditions et d’arrangements qui parurent à l’époque (R.I. Letellier[4] en dénombre plus de 50). Ainsi, de nombreux airs furent adaptés et transformés en musique de danse. L’opéra donna lieu également à un grand nombre d’adaptations pour piano seul, qu’il s’agisse de simples transcriptions ou de fantaisies virtuoses.

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 1 de l’Acte I du Crociato lors de la première de l’opéra à La Scala de Milan en 1826.

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 1 de l’Acte I du Crociato lors de la première de l’opéra à La Scala de Milan en 1826. Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 2 de l’Acte I (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 2 de l’Acte I (Milan, 1826) Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 3 de l’Acte I (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 3 de l’Acte I (Milan, 1826) Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 5 de l’Acte I et la scène 1 de l'Acte II (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 5 de l’Acte I et la scène 1 de l'Acte II (Milan, 1826) Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 3 de l’Acte II (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 3 de l’Acte II (Milan, 1826) Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 4 de l’Acte II (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 4 de l’Acte II (Milan, 1826) Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 5 de l’Acte II (Milan, 1826)

Décor d'Alessandro Sanquirico pour la scène 5 de l’Acte II (Milan, 1826)

Interprètes de la création

| Rôle | Tessiture | Distribution de la création, 1824[1] (Chef d’orchestre: Giacomo Meyerbeer) |

|---|---|---|

| Palmide | soprano | Henriette Méric-Lalande |

| Armando | soprano-castrato | Giovanni Battista Velluti |

| Adriano | ténor | Gaetano Crivelli |

| Felicia | alto | Brigida Lorenzani |

| Aladino | basse | Luciano Bianchi |

| Osmino | ténor | Giovanni Boccaccio |

| Alma | mezzo-soprano | Marietta Bramati |

Les différentes versions autorisées par Meyerbeer

Dans les 18 mois qui suivent la création mondiale, quatre versions de l’opéra, préparées par Meyerbeer lui-même, sont déjà disponibles. Deux ans plus tard, il en existe plus d’une douzaine, dans lesquelles près de la moitié des récitatifs ont été coupés et des morceaux provenant d’autres opéras (de Meyerbeer ou d’autres compositeurs) ont été insérés par les chanteurs. Selon R.I. Letellier[4], l’opéra n’a sans douté été donné dans sa version intégrale originale que le soir de la première, des coupures étant faites dès les jours suivants.

Quatre versions autorisées par Meyerbeer sont donc disponibles :

- celle de la création, à Venise, en , qui est composée des différents numéros énumérés ci-dessus;

- celle de Florence (printemps 1824);

- celle de Trieste (automne 1824), où pour la première fois, le rôle d’Armando est confié à une mezzo-soprano;

- celle de Paris (), où Armando est chantée par une soprano.

La version de Florence (printemps 1824)

- Les trois airs d’Armando (numéros 4b, 17b et 17e) sont supprimés.

- La cavatine en deux parties de Felicia (numéros 7b et 7c) est supprimée. Elle est remplacée par un air (« Cara mano dell’amore ») et une cabalette (« Regna all’ombra degl’allori ») confiés à Armando (ces deux morceaux devenant les seuls soli de ce personnage dans cette version). D’après D. White[5], cette modification aurait été faite à la demande de Giovanni Battista Velluti, le créateur du rôle d’Armando, qui ne souhaitait laisser la gloire d’une telle entrée en scène qu’à lui seul.

- Un nouvel air (« D’un genio che c’ispira ») est ajouté pour le personnage secondaire d’Alma, la confidente de Palmide, au début de l’acte II (entre les numéros 12 a et 12b). La musique est tirée d’un opéra précédent de Meyerbeer, Semiramide riconosciuta.

- Le rondo final d’Armando (numéro 17e) est remplacé par un nouveau duo entre Palmide et Armando (« Ravvisa quell’alma »), qui conclut désormais l’opéra.

La version de Trieste (automne 1824)

C’est dans cette version que, pour la première fois, le rôle d’Armando est interprété par une mezzo-soprano, Carolina Bassi, qui avait créé le rôle de Semiramide dans la Semiramide riconosciuta de Meyerbeer, quelques années plus tôt. Ce faisant, comme les troupes des maisons d’opéra de l’époque ne disposaient généralement que d’une seule mezzo-soprano susceptible de tenir un premier rôle, le rôle de Felicia, confié également à une mezzo-soprano, se voit réduit à la portion congrue (trio « Giovinetto cavalier » du premier acte et intervention dans les ensembles à plusieurs voix).

- La cavatine d’Armando au premier acte (numéro 4b) est supprimée et l’air et la cabalette ajoutés dans la version de Florence (« Cara mano dell’amore » et « Regna all’ombra degl’allori ») ne sont pas repris.

- Tous les airs soli de Felicia (numéros 7b, 7c, 12b et 12c) sont supprimés.

- Les numéros 7b et 7c sont remplacés par un nouvel air (« Queste destre l’acciaro di morte ») confié à Adriano.

- La scène 2 de l’acte II (numéros 13b à 13d) est largement réécrite, Palmide se voyant confier un nouvel air (« Perchè mai sedurmi, amore »).

- « L’Hymne de la mort » (« Suona funerea », numéro 16b) est raccourci, la musique de l’air d’Adriano (« L’acciar della fede », numéro 16c) est modifiée et une nouvelle cabalette (« La gloria celeste »), confiée à Adriano, vient conclure la scène de la prison.

- Un nouvel air (« Ah ! come rapido »), dont la musique est empruntée à l’opéra précédent de Meyerbeer L'esule di Granata, remplace le numéro 17b de la version originale.

- Pour le final de l’acte II, on n’utilise ni la version originale de Venise, ni la version de Florence. À la place, on reprend, à la demande Carolina Bassi, la musique du final de l’opéra Semiramide riconosciuta de Meyerbeer.

La version de Paris (septembre 1825)

C’est à l’invitation de Rossini que l’opéra est représenté à Paris. Cette fois-ci, le rôle d’Armando est confié à une soprano (la célèbre Giuditta Pasta). Armando bénéficie alors d’une nouvelle grande scène, située entre les numéros 14 et 15 a, composée de l’air « Ah ! come rapido » de la version de Trieste et d’une nouvelle cabalette « L’aspetto adorabile ».

Analyse

.jpg.webp)

Considéré comme le « meilleur » des opéras italiens de Meyerbeer par H. Rosenthal et John Warrack[6], Il crociato in Egitto est, pour reprendre l’expression de P. Kaminski[1] une « œuvre charnière ». Il alterne :

- des éléments venus des opéras passés tels que les récitatifs secco (qualifiés « d’interminables » par P. Kaminski[1]) qui renvoient à l’opera seria du XVIIIe siècle. De même, le rôle principal est destiné à un castrat, ce qui fait du Crociato l’un des derniers opéras italiens à faire appel à ce type de voix. Armando est créé par le « dernier grand castrato de l’histoire[1] », Giovanni Battista Velluti, qui avait déjà chanté l’unique rôle composé par Rossini pour soprano-castrato (Arsace dans Aureliano in Palmira) et qui mettra fin à sa carrière cinq années plus tard à Londres.

- des formes propres au modèle rossinien. Ainsi, selon P. Kaminski[1] , « l’Hymne de la mort » du second acte est une réminiscence de la prière de Moïse dans le Mosè in Egitto (1818) de Rossini. En même temps, Meyerbeer n’hésite pas à modifier les conventions rossiniennes : ainsi, la romance du « Giovinetto cavalier » du premier acte commence comme une simple sérénade interprétée par un personnage. Rapidement cependant, un autre chanteur intervient, puis un troisième (ce dernier commençant à chanter depuis les coulisses). Mais c’est surtout l’orchestration de ce morceau qui en fait un moment unique : n’ayant recours qu’à des instruments solistes (violon, clarinette, cor anglais, cor, harpe, violoncelle et contrebasse), ce qui constitue une innovation réelle dans l’opéra italien à cette époque, Meyerbeer confère à ce trio une texture chambriste inédite, anticipant ainsi les airs accompagnés de soli instrumentaux de ces opéras français (notamment Les Huguenots).

- et des innovations qui préfigurent le futur Grand opéra à la française dont Meyerbeer sera l’un des maîtres :

- Par exemple, à la fin de la scène de la prison, « le cadre formel s’élargit et éclate, donnant lieu à un tableau dramatique où les voix solistes alternent avec le chœur dans une sorte d’apothéose, d’extase sacrificielle, qui annonce d’ores et déjà le Meyerbeer parisien[1] ». R.I. Letellier[4] note que l’on peut trouver dans La Juive de Jacques-Fromental Halévy de nombreuses similitudes, tant textuelles que musicales, avec la scène où Armando avoue être un chrétien, à la grande fureur d’Aladino, qui se jette sur lui pour l’assassiner. J.W. Klein[7] estime quant à lui que le chœur des conjurés « Nel silenzio, fra l’orror » annonce la future « Bénédiction des poignards » des Huguenots.

- Le finale du premier acte est un vaste tableau (qui nécessite près de 200 interprètes[4]) où s’opposent chrétiens et musulmans, chaque groupe ayant une couleur musicale et un orchestre sur scène qui lui sont propres. Meyerbeer fait ici preuve d’une véritable recherche en termes de spatialisation, puisque les vents sont divisés en quatre sections, à l’orchestre et sur scène, avec quatre caisses claires placées à quatre endroits différents. L’orchestre de vents associés aux chrétiens est composé de deux trompettes à clé (ce qui constitue l’une des premières utilisations à l’opéra de cet instrument qui vient d’être inventé), quatre trompettes naturelles, deux cors et deux trombones, instruments « nobles » et associés aux orchestres royaux en occident, alors que celui des Égyptiens est constitué d’un quartino, deux hautbois, six clarinettes, deux bassons, deux cors, deux trompettes, un trombone, un serpent, une grosse caisse, une caisse claire et de cymbales, caractéristiques des « musiques à la turque ».

- Plus généralement, Meyerbeer utilise des forces instrumentales bien supérieures à celles requises dans les opéras italiens de l’époque : à l’orchestre habituel, il ajoute le piccolo, le cor anglais et le contrebasson ; il double le nombre de bassons et de trompettes et demande à la harpe de jouer un rôle de soliste (notamment dans le trio du premier acte « Giovinetto cavalier » où elle est censée remplacer le luth comme instrument des troubadours, ou dans « l’Hymne de la mort » lorsque ce dernier évoque le martyre et la gloire céleste).

Pour P. Kaminski[1], « c’est ce mélange des styles, des genres et des visions philosophiques qui empêche Il crociato de s’imposer au répertoire et, par cela même, de manifester son importance historique ».

Discographie

- 1991 – Yvonne Kenny, Diana Montague, Bruce Ford, Della Jones, Ian Platt, Ugo Benelli, Linda Kitchen – Orchestre philharmonique royal - David Parry – Opera Rara ORC10 (4CD)

- 2007 – Patrizia Ciofi, Michael Maniaci, Fernando Portari, Laura Polverelli, Marco Vinco, Iorio Zennaro, Silvia Pasini – Orchestre de La Fenice de Venise – Emmanuel Villaume - Naxos 8.660245-47 (3CD)

Vidéographie

- 2007 – mise en scène de Pier Luigi Pizzi – Patrizia Ciofi, Michael Maniaci, Fernando Portari, Laura Polverelli, Marco Vinco, Iorio Zennaro, Silvia Pasini – Orchestre de La Fenice de Venise – Emmanuel Villaume - Dynamic 33549 (2 DVD) – chanté en italien

Bibliographie

- (it) « Il crociato in Egitto », La Fenice prima dell’Opera, N° 1, 2007, 155 p.

- (en) Richard Arsenty et Robert Ignatius Letellier, The Meyerbeer Libretti : Italian Operas 3, Cambridge Scholars Publishing, 2e édition, 2009, 321 p. (ISBN 978-1-84718-963-9)

- (fr) Francis Claudon, « Meyerbeer Il crociato : le grand-opéra avant le grand-opéra », dans L’opera tra Venezia e Parigi, actes de la convention internationale organisée par la Fondation Giorgio Cini du 11 au à Venise, Leo S. Olschki, Florence, 1988, p. 119-131 (ISBN 978-88-222-3600-5)

- (en) Mark Everist, « Meyerbeer’s Il crociato in Egitto : Mélodrame, Opera, Orientalism », Cambridge Opera Journal, Vol. 8, N° 3, 1996, p. 215-250

- (en) Philip Gossett, « Introduction to Il crociato in Egitto », facsimile de la partition originale édité dans Philip Gosset et Charles Rosen eds., Early Romantic Opera, 2 volumes, New York et Londres, Garland, 1979

- (fr) Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Paris : Fayard, Collection Les Indispensables de la Musique, 2005, (ISBN 2-213-60017-1)

- (en) John William Klein, « Meyerbeer and Il crociato », Musical Times, N° 113, , p. 39-40

- (en) Robert Ignatius Letellier, The Operas of Giacomo Meyerbeer, Fairleigh Dickinson University Press, 2006, 363 p. (ISBN 978-0-8386-4093-7)

- (fr) Jean Mongrédien, « Les débuts de Meyerbeer à Paris: Il crociato in Egitto au Théâtre Royal Italien », dans Meyerbeer und das europäische Musiktheater, Laaber-Verlag, 1998, p. 64-72 (ISBN 978-3-89007-410-8)

- (fr) Harold Rosenthal et John Warrack, Guide de l’Opéra, édition française réalisée par Roland Mancini et Jean-Jacques Rouveroux, Paris : Fayard, Collection Les Indispensables de la Musique, 1995, (ISBN 2-213-59567-4)

- (de) Armin Schuster, Die italienischen Opern Giacomo Meyerbeers. Band 1: “Il crociato in Egitto”, Paperback Tectum Verlag, 2003, 370 p. (ISBN 978-3-8288-8503-5)

- (en) Don White, Meyerbeer in Italy, livret de l’enregistrement phonographique de Il crociato in Egitto, Londres: Opera Rara, 1992

Notes et références

- Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », , 1819 p. (ISBN 978-2-213-60017-8), p. 941

- (fr) Francis Claudon, « Meyerbeer Il crociato : le grand-opéra avant le grand-opéra », dans L’opera tra Venezia e Parigi, actes de la convention internationale organisée par la Fondation Giorgio Cini du 11 au 13 septembre 1986 à Venise, Leo S. Olschki, Florence, 1988, p. 119-131 (ISBN 978-88-222-3600-5)

- (it) « Lo strano connubio d’Armando e Palmide » dans « Il crociato in Egitto », La Fenice prima dell’Opera, N° 1, 2007, p. 63-72

- (en) Robert Ignatius Letellier, The Operas of Giacomo Meyerbeer, Fairleigh Dickinson University Press, 2006, 363 p. (ISBN 978-0-8386-4093-7)

- (en) Don White, Meyerbeer in Italy, livret de l’enregistrement phonographique de Il crociato in Egitto, Londres: Opera Rara, 1992

- (fr) Harold Rosenthal et John Warrack, Guide de l’Opéra, édition française réalisée par Roland Mancini et Jean-Jacques Rouveroux, Paris : Fayard, Collection Les Indispensables de la Musique, 1995, (ISBN 2-213-59567-4)

- (en) John William Klein, « Meyerbeer and Il crociato », Musical Times, N° 113, janvier 1972, p. 39-40

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :