Wangen (Bas-Rhin)

Wangen (en alsacien Wànge) est une commune française, située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est. Ses habitants sont nommés les Wangenois et Wangenoises.

| Wangen | |

| |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Molsheim |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble |

| Maire Mandat |

Yves Jung 2020-2026 |

| Code postal | 67520 |

| Code commune | 67517 |

| Démographie | |

| Population municipale |

654 hab. (2020 |

| Densité | 169 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ 06″ nord, 7° 28′ 02″ est |

| Altitude | 287 m Min. 176 m Max. 400 m |

| Superficie | 3,87 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Marlenheim (banlieue) |

| Aire d'attraction | Strasbourg (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Molsheim |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.wangen-alsace.net/ |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

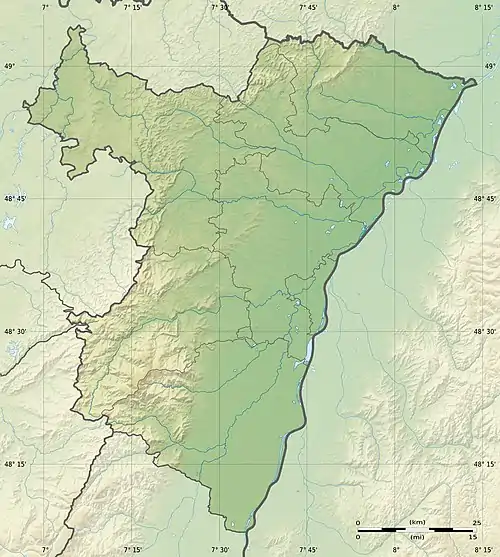

Géographie

La commune de Wangen se situe près de la ville de Wasselonne, au nord-ouest de l'Alsace et s'étend sur 3,87 km2. Une rivière borde le village d'ouest en est : la Mossig. La région de la commune de Wangen possède un relief propice à la culture de la vigne, qui a d'ailleurs été un pilier de son histoire depuis sa création. Le village se situe en zone AOC.

Wangen était autrefois située sur la ligne de chemin de fer reliant la ville de Sélestat à celle de Saverne, avant la dépose du tronçon Molsheim - Saverne en 1967 qui a été remplacé par une piste cyclable.

Wangen se situe sur la Route des vins d'Alsace.

Urbanisme

Typologie

Wangen est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Marlenheim, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[4] et 7 368 habitants en 2017[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française) dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 268 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[7] - [8].

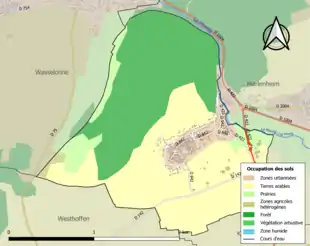

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,3 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (51,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (39,9 %), forêts (38,3 %), zones urbanisées (7,3 %), terres arables (6,9 %), prairies (6,9 %), zones agricoles hétérogènes (0,6 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

Période médiévale

Les premières mentions connues du village de Wangen remontent au IXe siècle, lorsque certaines parcelles de terres sont données à l'abbaye féminine Saint-Étienne de Strasbourg[11]. Cette dernière contrôle le village de Wangen jusqu'à la Révolution française, et permet à une noblesse locale de se former et de prospérer. La viticulture contribue ainsi à donner aux Von Wangen, nobles et défenseurs du village, une richesse et un socle économique permettant leur établissement. Ils construisent ainsi un château de base octogonale au cours du XIIIe siècle, dont ils restent propriétaires jusqu'en 1566, date à laquelle ils vendent l'édifice à l'abbaye Saint-Étienne. Le château est démembré par la suite pour permettre la construction et l'agrandissement de certaines maisons du village, notamment le Freihof, ensemble important de l'histoire de Wangen. En effet, après son accession au statut de cour colongère au IXe siècle, soit une organisation rurale spécifique, Wangen possède en seigneur de ses terres l'abbesse de l'abbaye Saint-Étienne. Quand cette dernière se rendait à Wangen, sa demeure était le Freihof, situé actuellement au 179, rue Basse. Cet ensemble de bâtiments lui permettait de faire valoir ses privilèges, notamment celui de justice. L'abbesse utilisait le tilleul, placé au milieu de la cour du Freihof, pour rendre justice auprès des gens de Wangen.

Pendant la période trouble du Moyen Âge, une enceinte est érigée tout autour de Wangen. Longue de 1 100 mètres, d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 7 mètres et possédant une épaisseur entre 1,10 et 1,70 mètre, elle possède trois portes, la Niedertor, la Sommertor et la Motscheltor.

Mais les seigneurs du village n'oublient pas d'offrir un support religieux à leurs sujets. Ainsi est attestée la présence de l'église à sa place actuelle dès 1214, date inscrite sur le tympan roman de cette église à l'histoire chargée. Surélevée en 1581 à la demande de l'abbesse Odile de Dürmentz, elle devient une église dite simultanée à la fin du XVIIe siècle, à la suite de l'introduction du simultaneum en Alsace par Louis XIV. Cette utilisation de l'église par catholiques et protestants est visible aussi au cimetière. Déplacé du centre du village vers la périphérie au XVIIe siècle, le cimetière est divisé entre catholiques et protestants. Construit notamment grâce à d'anciennes pierres tombales, le mur du cimetière possède plusieurs pierres datant de 1648, date de la fin de la guerre de Trente Ans.

Après la Révolution française

Du fait de la Révolution et de la mise en place de la République, Wangen voit les différents privilèges touchés par les nobles supprimés, et est élu à sa tête un premier maire. Jean Adam Laugel, élu en 1792, alors vigneron, démontre à lui seul l'attachement de Wangen à sa viticulture, malgré les événements qui précipitent l'Alsace au centre des préoccupations, territoire français à la frontière entre le Saint-Empire romain germanique et la France. Dès 1819, et l'utilisation de l'établissement des jeunes aveugles de Paris pour se couvrir, le greffier du tribunal de commerce de Strasbourg, monsieur Martha, essaie de remettre en place le bodenzinßwin sur la commune de Wangen et demande 600 mesures de vin par an. Jugée une première fois par la cour royale de Colmar le , puis arrêtée par la cour de cassation de Paris le , la rente en vin est jugée comme féodale et supprimée.

Grâce à ces deux jugements successifs, le conseil municipal de Wangen se réunit, avec à sa tête le maire Jean-Georges Strohl, le [12]. Cette session met en avant la suppression de cette rente féodale comme un bienfait pour Wangen. Voulant perpétuer le souvenir de cet évènement, vécu comme une libération, est instaurée la fête de la Fontaine. Elle est mise en place dans un premier temps pour récompenser les défenseurs, monsieur Lauth, avocat à Strasbourg, messieurs Sandherr et Bletry, avocats à Colmar et monsieur Guichard père, avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation de Paris. Les mandataires, monsieur Charles Moll, percepteur de Wangen, Georges Strohl, alors maire et Christian Ostermann, meunier, sont aussi à l'honneur. Il est décidé que la fête de la Fontaine doit être organisée le premier dimanche après le 2 juillet de chaque année selon une exécution programmée à l'avance. Il s'agit dans un premier temps de cérémonies religieuses pour les catholiques et les protestants du village. Suivent une distribution de prix d'encouragements aux écoliers et aux habitants méritants, ainsi que des réjouissances publiques. En 1834 voit le jour une fontaine monumentale près de l'église de Wangen pour célébrer la victoire lors du procès, et le conseil municipal du [12] établit les inscriptions qui doivent orner cette fontaine. Est aussi décidé que cette fontaine recevra un système pour permettre une distribution en vin, par le maire ou tout représentant de l'ordre, lors de la fête de la Fontaine, tradition tenue jusqu'à aujourd'hui.

Héraldique

|

Les armes de Wangen se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

La commune de Wangen a compté, depuis la période révolutionnaire, 22 mandats de maire successifs, et ceci malgré les sursauts de périodes royales et impériales[14].

| Liste des maires de Wangen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Début de mandat | Fin de mandat | Identité | Étiquette | Métier |

| 1792 | 1793 | Jean Adam Laugel | Vigneron | |

| 1794 | 1795 | Hans Bohnert | Vigneron | |

| 1795 | 1797 | Jean Georges Strohl | Tonnelier | |

| 1798 | 1807 | Jean Pierre Laugel | Tonnelier | |

| 1807 | 1809 | Pierre Becker | Cordonnier | |

| 1809 | 1811 | Jean Michel Lorentz | Tonnelier | |

| 1811 | 1834 | Jean Georges Strohl | Tonnelier | |

| 1834 | 1837 | Jean Moll | Tonnelier | |

| 1837 | 1843 | Georges Schwach | Vigneron | |

| 1843 | 1846 | Jean Moll | Tonnelier | |

| 1846 | 1848 | Jean Simon | Tonnelier | |

| 1848 | 1854 | Georges Strohl | Tonnelier | |

| 1854 | 1860 | Jacques Zimmer | Secrétaire | |

| 1860 | 1884 | Georges Strohl | Tonnelier | |

| 1884 | 1902 | Auguste Lorentz | Vigneron | |

| 1902 | 1919 | Charles Fritsch | Vigneron | |

| 1919 | 1941 | Jean Georges Strohl | Négociant en vin | |

| 1941 | 1945 | Edouard Lorentz | ||

| 1945 | 1971 | Georges Bohnert | Vigneron cultivateur | |

| 1971 | 1989 | Jean-Georges Unterreiner | Viticulteur et gérant | |

| 1989 | 2008 | Paul Heinrich | Cadre bancaire | |

| 2008 | au 31 mai 2020 | Yves Jung [15] Réélu pour le mandat 2020-2026 |

Délégué du Préfet |

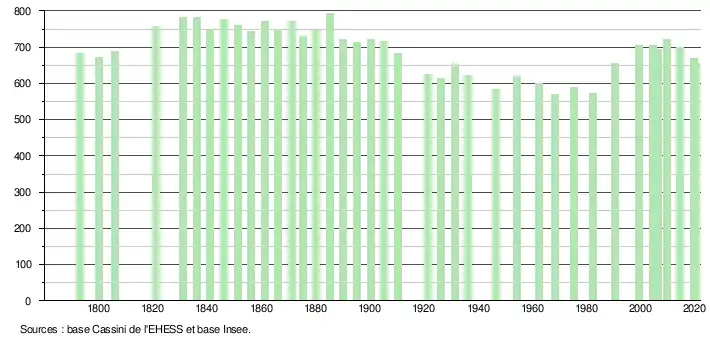

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[17].

En 2020, la commune comptait 654 habitants[Note 3], en diminution de 6,57 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Les anciennes fortifications du village, composées d'un mur d'enceinte englobant toute la partie médiévale du village, et les trois portes, la Niedertor, la Sommertor et la Motscheltor.

- La partie historique du village, datant de l'époque médiévale et ayant évolué avec son temps.

- Les bâtiments formant l'ensemble du Freihof.

Sommertor ou Porte du Sud.

Niedertor ou Porte Basse. .JPG.webp)

Rue du Puits.

Rue du Poteau.

Le Freihof (XVIe-XVIIIe),

179 rue Basse..JPG.webp)

Maison (XVIIIe),

158 rue Basse..JPG.webp)

Maison (1595),

178 rue Basse..JPG.webp)

Maison de tonnelier (1742),

133 rue du Colonel-Moll.

Maison de tanneur en ruines (XVIe-XVIIe-XVIIIe),

66 rue du Général-Strohl..JPG.webp)

Presbytère protestant (1864), 89 rue du Général-Strohl.

Maison,

90 rue du Général-Strohl..JPG.webp)

Maison dite Castel des Garat (XVIIIe-XIXe), Wangenmühle.

- Église simultanée Saint-Étienne. Wangen est l'une des 50 localités d'Alsace dotées d'une église simultanée (simultaneum)[20].

- La chapelle Sainte-Croix construite en 1833, et composée notamment d'éléments gothiques des XIIIe-XIVe siècles.

Église simultanée Saint-Étienne de Wangen.

Vue intérieure de l'église.

Orgue Wetzel (1880).

Tympan roman « Agneau mystique » (1214).

Tableau de Sorg « Lapidation de saint Étienne » (1846).

Chapelle Sainte-Croix.

Intérieur de la chapelle.

Personnalités liées à la commune

- Georges Strohl, général de brigade (1839-1901) : le nom d'une rue lui est dédié à Wangen, son village natal.

- Augusta Moll-Weiss (1863-1946), fondatrice de l'École des mères.

- Charles Auguste Moll (1821-1881), colonel du Génie, rentré à l'école militaire en 1843 et parti en retraite en 1881.

- Dominique Riehl (1910–1995), psychologue française, y est née et décédée.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Marlenheim », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Xavier Ohresser, « L'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg. Origines et fondations », in Annuaire de la Société des amis du Vieux Strasbourg, 1971, p. 13-26

- Archive 8E517/18 Registre servant à inscrire les Délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Wangen, commencé le 6 novembre 1815 et finit en 1842. Détenu par les Archives Départementales du Bas-Rhin

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- « Liste des maires de Wangen », www.wangen-alsace.net, (lire en ligne, consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Bernard Vogler, « Liste de localités ayant de nos jours une église simultanée », in Antoine Pfeiffer (dir.), Protestants d'Alsace et de Moselle : lieux de mémoire et de vie, SAEP, Ingersheim ; Oberlin, Strasbourg, 2006, p. 298 (ISBN 2-7372-0812-2).