Bassin houiller keupérien des Vosges

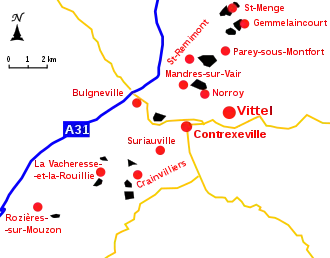

Le bassin houiller keupérien des Vosges fait partie des bassins houillers des Vosges et du Jura. Il est exploité par des mines de houille entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle dans les environs de la ville de Vittel, dans l'ouest du département des Vosges, dans l'est de la France. Le sel gemme, la pyrite et le gypse sont d'autres ressources tirées du même étage géologique.

Le charbon est découvert à Norroy dans les années 1820. L'activité est à son apogée au XIXe siècle, où six concessions sont accordées entre 1829 et 1859 pour l'exploitation du bassin. La concession la plus active est celle de Saint-Menge et Gemmelaincourt avec quelques centaines de milliers de tonnes de charbon extraites. Ce combustible de mauvaise qualité, car riche en soufre, est réservé à un usage local. Pendant l'Occupation, les pénuries et les besoins locaux motivent de nouvelles recherches, notamment par le Bureau de recherches géologiques et géophysiques (BRGG), à l'instar des petits bassins français qui échappent au contingentement de l'occupant.

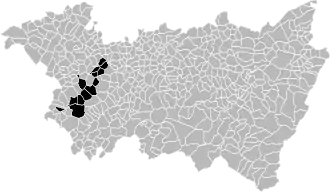

Situation

Le bassin houiller s'étend dans l'ouest du département des Vosges en région française du Grand Est dans les environs de la ville de Vittel.

Les gisements houillers les plus proches sont le bassin houiller stéphanien sous-vosgien au sud-est. Un autre bassin keupérien existe en Haute-Saône, juste au sud du bassin Stéphanien pré-cité, à moins d'une centaine de kilomètres de Vittel.

Dans les années 1830 à 1850, la zone de chalandise est restreinte au secteur même où l'extraction a lieu, le charbon est utilisé pour le chauffage domestique, le chauffage des chaudières, la cuisson du plâtre ou encore pour le fonctionnement des fours à chaux et de brasseries. Il a même été utilisé de façon plus éphémère pour le puddlage de la fonte, le fer n'étant pas altéré par la présence de soufre dans la charbon de Norroy. La trop grande quantité de cendres et les contraintes qui y sont liés ont toutefois mis fin à cet usage[1] - [2].

Géologie

Le gisement, qui appartient au Keuper (daté entre -230 et -220 millions d'années)[3], est un des bassins houillers des Vosges et du Jura. Ce charbon peut être classé comme « houille récente » ou intermédiaire entre le lignite et la houille[4]. Le guide pratique de la minéralogie appliquée de M. Nogues classe le charbon de Norroy comme houille sèche sans flamme ou à courte flamme. Le charbon du gisement est d'aspect noir brillant, il laisse une poussière brune après sa combustion. Plongé dans l'eau, il se désagrège facilement. Le gisement est riche en pyrite sous forme de rognons très durs ou de bancs qui amenuisent la couche de charbon. Le gypse est également présent au même étage géologique[5], tout comme le sel gemme (Parey-sous-Montfort)[6].

Le bassin houiller n'est composé que d'une seule couche de charbon[1]. L'épaisseur de cette couche, lorsqu'elle est exploitée est généralement de quelques dizaines de centimètres (15 à 30 cm dans la concession de la Vacheresse, 40 à 80 cm en plusieurs points des concessions de Saint-Menge et Norroy[7] - [8] - [9] - [10]) et atteint au maximum 90 cm à 1 mètre. Elle est parfois coupée en deux par un banc de schiste bitumineux[1]. La profondeur de la couche ne dépasse pas 30 mètres[11].

Le filon de charbon est souvent divisé en trois parties distinctes[12] :

- La partie supérieure est de qualité variable, parfois considérée comme mauvaise et souvent rejetée en terril quand elle est d'un aspect noir terne. Elle brûle mal et ne se réduit pas en cendre. Mais la plupart du temps, elle est de couleur noire brillante, ce qui indique une meilleure qualité, le charbon brûle alors aisément et laisse des cendres blanches.

- La partie intermédiaire présente un aspect noir luisant, elle renferme davantage de débris végétaux fossiles (plantes de marais d'eau douce dont Calamites et des fruits de conifères[4]), cellulaires ou des racines. Elle laisse des cendres rouge-brun après combustion. Cette assise est parfois absente.

- La partie inférieure est d’apparence noir vif et brillant, ce charbon brûle bien en laissant des cendres rouges et blanches entremêlées.

La formation géologique suit une orientation nord-ouest – sud-est, parallèle au massif des Vosges. Le charbon est contenu dans des couches de marnes irisées qui reposent sur le Muschelkalk[13]. La couche de houille épouse généralement les ondulations du terrain visibles en surface (multiples collines et vallons). Dans les environs de Norroy, le pendage de cette couche varie généralement de 1 à 3°. Le gisement étant très faillé, cela perturbe l'exploitation et amène beaucoup d'eau dans la mine[14].

Concessions

Le ton foncé indique les périodes de production, le ton clair indique l'abandon, des recherches ou une simple possession sans travaux.

- Compagnie de Gemmelaincourt

- Compagnie de Norroy

- Houillères de Suriauville

- Mines de Parrey-Chatillon

- Compagnie de La Vacheresse

- Compagnie de Bulgnéville

- Compagnie de Rozières-sur-Mouzon

- BRGG et usines locales

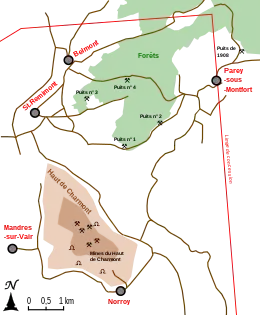

Concession de Norroy

Les affleurements de houillers auraient été découverts en 1820 par l'abbé Butord, curé de Norroy-sur-Vair et de Mandres-sur-Vair, qui identifie sur les flancs de la colline du Haut de Charmont, à Norroy, des affleurements de lignite[i 1]. La découverte officielle du gisement est réalisée par un ingénieur des mines en 1824[15] lors du lancement des travaux de recherche qui se poursuivent jusqu’en 1827. La concession qui s'étend sur les communes de Norroy, Saint-Remimont, Belmont-sur-Vair et Parey-sous-Montfort est accordée le [16] à Muel-Picard et associés[o 1].

En 1859, l'exploitation des mines de Norroy est réalisée au moyen de puits d'extraction équipés de baritels distants les uns des autres d'une centaine de mètres et reliés entre eux par des galeries mesurant un mètre de large et 1,30 mètre de haut. Le roulage se fait au moyen de berlines à quatre roues en fonte d'une capacité de 750 litres. En surface, le charbon est trié manuellement de la pyrite puis criblé pour séparer les gaillettes du menu (grains de faible granulométrie). Un mètre carré de matériaux prélevés produit 400 kg de houille triée. Deux mineurs et deux rouleurs peuvent produire 8 à 10 tonnes de charbon sur une journée de dix heures. Le prix de revient de la tonne de houille atteint 6,50 francs[17].

L'exploitation s'est faite sur la butte de Charmont sur plusieurs points successifs à chaque fermeture et réouverture de l'exploitation. La production moyenne annuelle de la concession s'élève à 3 000 tonnes. Jusqu’en 1900, la concession appartient à la Marquise d'Estournel, elle est récupérée par la Société des Houillères de Suriauville exploitant la concession du même nom. Les deux concessions sont acquises en 1903 par la Société des Mines de Parrey-Chatillon. En 1909, c'est la compagnie de Gemmelaincourt[18]. Elle est déchue le [16].

- Vestiges miniers de la concession.

_-_03.jpg.webp) Sous les branchages, l'entonnoir formé par le puits central de Charmont.

Sous les branchages, l'entonnoir formé par le puits central de Charmont._-_09.jpg.webp) Le terril du puits central de Charmont.

Le terril du puits central de Charmont._-_04.jpg.webp) L'entonnoir formé par le puits nord de Charmont.

L'entonnoir formé par le puits nord de Charmont._-_07.jpg.webp) Le terril du puits nord de Charmont.

Le terril du puits nord de Charmont._-_02.jpg.webp) L'entonnoir formé par le puits no 3.

L'entonnoir formé par le puits no 3.

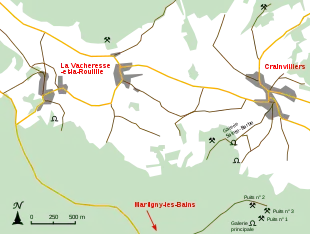

Concession de la Vacheresse

Les affleurements de ce secteur sont découverts en 1826. Des travaux de recherche ont lieu avant 1840 au sud du village de Crainvilliers (lieu-dit « La Côte-Court ») et près de La Vacheresse[19]. La concession est accordée le à Monsieur Le Paige et au baron de Saint-Amand[o 2]. La mine de Crainvilliers est exploitée jusqu’en 1869. Une autre exploitation commence à Martigny-les-Bains en 1856 au lieu-dit « Reberchamp ». L'activité est suspendue entre 1875 et 1877. La mine ferme définitivement vers 1883-1884 et la concession est renoncée le [19].

- Vestiges miniers de la concession.

_-_02.jpg.webp) Le terril de la galerie Saint-Barbe.

Le terril de la galerie Saint-Barbe. Tranchée d'accès à la galerie principale.

Tranchée d'accès à la galerie principale. Extrémité du terril de la galerie principale.

Extrémité du terril de la galerie principale._-_01.jpg.webp) Entonnoir formé par le puits situé au nord de Crainvillers.

Entonnoir formé par le puits situé au nord de Crainvillers._-_01.jpg.webp) Entonnoir formé par le puits no 1.

Entonnoir formé par le puits no 1.

_-_03.jpg.webp) Entonnoir formé par le puits no 2.

Entonnoir formé par le puits no 2._-_04.jpg.webp) Entonnoir formé par le puits no 3.

Entonnoir formé par le puits no 3._-_08.jpg.webp) Terril du puits no 3.

Terril du puits no 3._-_02.jpg.webp) Entonnoir formé par le puits situé au sud-ouest de Crainvillers avec le terril derrière.

Entonnoir formé par le puits situé au sud-ouest de Crainvillers avec le terril derrière._-_17.jpg.webp) Vue générale du terril du puits situé au sud-ouest de Crainvillers.

Vue générale du terril du puits situé au sud-ouest de Crainvillers.

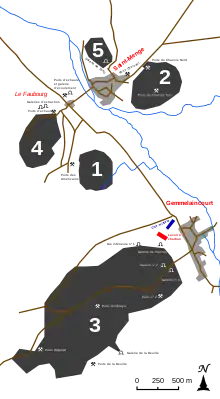

Concession de Saint-Menge (Gemmelaincourt)

1. Le Cugnot (1830-1835) ;

2. Le Chanois (1830-1853) ;

3. Gemmelaincourt (1853-1912) ;

4. Le Faubourg de Saint-Menge (1916-1920) ;

5. Saint-Menge (années 1940).

Accordée le [7], la concession de Saint-Menge qui s'étend sur les communes de Saint-Menge et Gemmelaincourt est celle qui a connu l'activité la plus longue, la plus régulière et la plus importante. L’exploitation pour la période 1902-1912 s’élève ainsi à 120 000 tonnes[8].

L'exploitation se fait successivement[7] :

- au Cugnot (Saint-Menge) entre 1830 et 1835 ;

- au Chanois (Saint-Menge) entre 1830 et 1853 ;

- à Gemmelaincourt entre 1853 et 1912 ;

- au Faubourg de Saint-Menge entre 1916 et 1920 ;

- sur les deux communes dans les années 1940.

Au Cugnot

L'exploitation du Cugnot commence vers 1830 et s'achève vers 1835. La couche de charbon y est assez régulière avec une moyenne de 40 à 45 cm. Aux limites de l’exploitation, cette épaisseur diminue à 10 ou 15 cm[7].

En 1876, l'ingénieur, monsieur Hardouin, fait creuser un puits de recherche dont le résultat est négatif. Quarante ans plus tard, en 1917, un autre ingénieur, monsieur Savoy fait creuser un puits qui rencontre une couche de 8 à 10 cm. Une galerie de 30 mètres est entreprise en prolongement du puits et confirme que le puits est à la limite du gisement[7].

Au Chanois

L'exploitation du Chanois commence vers 1829-1830 par les puits de recherche no 1, 2, 3 et 6. Le puits no 6 étant le plus important avec une couche de 66 cm d'épaisseur. Une galerie d'exhaure est creusée en 1835 entre le puits no 3 dit « Choiseul » et la Vraine. Le puits Bassey a servi à l’exploitation du secteur sud-est jusqu’en 1846. Après cette date, le secteur de la galerie d'exhaure est exploité quelques années. En 1936, une tentative de relance a lieu avec le creusement d'une descenderie après la découverte d'une couche de 60 cm, mais le service des mines ordonne l'arrêt des travaux[8].

- Le terril du puits du Chanois Nord.

_-_02.jpg.webp)

_-_21.jpg.webp)

_-_26.jpg.webp)

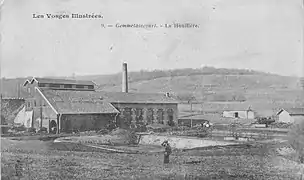

Gemmelaincourt

L'exploitation de Gemmelaincourt commence en 1853 et va perdurer sans discontinuer jusqu’en avril-mai 1912. L'exploitation est reprise par la Société Gemmelaincourt-Gironcourt. L'accès à la mine se fait par des galeries et des puits d'aérage[8]. Ce secteur comporte des couches mesurant 80 cm à un mètre. Lors de l'arrêt des travaux en 1912, les couches encore exploitées mesuraient 40 cm[9].

C'est le seul endroit du bassin minier ou un lavoir à charbon et une cité minière sont construits.

- Le lavoir à charbon de Gemmelaincourt dans les années 1900.

- Vestiges du lavoir à charbon.

Jonction entre le terril et le lavoir comme ci-dessus.

Jonction entre le terril et le lavoir comme ci-dessus. Emplacement du lavoir.

Emplacement du lavoir. Vestiges du lavoir.

Vestiges du lavoir.

- Autres vestiges miniers de Gemmelaincourt.

L’entonnoir formé par le puits Deuille masqué par des troncs d’arbres.

L’entonnoir formé par le puits Deuille masqué par des troncs d’arbres. Pierres de construction au puits de Deuille.

Pierres de construction au puits de Deuille. Le terril du puits Haplat.

Le terril du puits Haplat.

Faubourg de Saint-Menge

Entre 1916 et 1920, une dernière lentille de charbon « convenable » est exploitée par la Société Gemmelaincourt-Gironcourt sous la direction de monsieur Savoy[9].

- Vestiges miniers du secteur.

_-_17.jpg.webp) Terril des galeries d'extraction.

Terril des galeries d'extraction._-_19.jpg.webp) Le terril du puits d'aérage.

Le terril du puits d'aérage._-_01.jpg.webp) Le terril du puits d'exhaure.

Le terril du puits d'exhaure.

Années 1940

En 1941, la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine manque de charbon pour son gazogène et réutilise le charbon resté sur certains terrils. La mine de Gemmelaincourt est relancée en août 1942[20]. La production mensuelle oscille entre 500 et 550 tonnes en 1943. La mine emploie alors une cinquantaine de mineurs[21]. En février 1946, la mine de Gemmelaincourt produit 1 800 tonnes par mois avec 135 ouvriers parmi lesquels se trouvent 33 prisonniers de guerre allemands. Le matériel est rudimentaire, le charbon étant abattu au pic. Le combustible est expédié par camion à la verrerie de Gironcourt. Le prix de revient étant de 700 francs la tonne. Le surplus est commercialisé au prix de 850 francs la tonne et expédié par wagons depuis la gare de la même commune. Les perspectives d’exploitation se limitent alors à six mois[22].

La mine de Saint-Menge est relancée en mai 1941 au moyen d'une descenderie de 100 mètres de long exploitant, en direction du Chanois, un charbon particulièrement dur et riche en pyrite[23]. La descenderie est équipée au jour d'un treuil, d'une trémie de chargement et de deux pompes d'exhaure (dont une de secours) fournissant un débit de 12 m3/h. En février 1946, la mine de Saint-Menge n'exploite que 2 tonnes par jour car elle est encore en phase de recherche[24].

- Terril de la galerie de Saint-Menge des années 1940.

_-_13.jpg.webp)

_-_09.jpg.webp)

_-_05.jpg.webp)

Concession de Bulgnéville

La concession de Bulgnéville est accordée . Plusieurs puits de recherche et sondages sont creusés entre 1837 et 1840 mais ne rencontrent qu'une couche de faible épaisseur, voire n'en rencontrent aucune. Aucune extraction n'a lieu dans la concession et celle-ci est renoncée le [25] - [16].

Concession de Rozières-sur-Mouzon

Après des travaux de recherche, la concession de Rozières-sur-Mouzon est accordée le [o 2]. Les travaux se limitent à un puits, une galerie de recherche et trois galeries de reconnaissance, ils sont abandonnés en 1847. La concession est renoncée en 1852[19].

- Vestiges miniers de la concession.

_-_05.jpg.webp) L’entonnoir formé par le puits de 1845.

L’entonnoir formé par le puits de 1845._-_15.jpg.webp) Le terril du même puits.

Le terril du même puits.

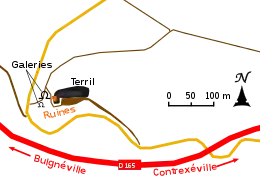

Concession de Suriauville (Contrexéville)

_-_01.jpg.webp)

Première exploitation

La concession de Suriauville est accordée le . Le principal site d'exploitation est la galerie Marie située à mi-chemin entre Bulgnéville et Contrexéville. Un puits de 10 mètres de profondeur est creusé à Crainvilliers, la galerie qu'il dessert mesure 380 mètres de long en mars 1877. Un autre puits est creusé vers 1860 à La Rouillie. Environ 2 000 tonnes de charbon sont extraites annuellement jusqu’à l’arrêt définitif en 1901 ou 1903. La concession est déchue le [16].

Seconde exploitation

Après des fouilles réalisée en août 1942, une galerie est creusée à 35 mètres au nord de l'ancienne galerie Marie. Une tentative d'exploitation par taille chassante de 25 mètres de long ne donne pas satisfaction et la méthode est abandonnée. La couche de charbon mesurant 60 cm près des affleurements s'amincit au cœur des travaux pour se stabiliser à 30 ou 35 cm[26]. La production mensuelle passe de 150 tonnes début 1943 à 300 tonnes en novembre et décembre de la même année. La mine emploie alors une cinquantaine de mineurs[20].

En février 1946, l'exploitation est réalisée pour le compte de la papeterie Mougeot à Laval-sur-Vologne. La production oscille de 1 000 à 1 200 tonnes par mois avec un effectif 95 ouvriers parmi lesquels se trouvent 34 prisonniers de guerre allemands. L’abattage du charbon se fait au marteau-piqueur, le roulage se fait par des wagonnets Decauville remontés à la surface par un treuil[24]. L'exhaure électrique permet un débit de 20 m3/h mais pouvant grimper à 120 m3/h en période pluvieuse. Le prix de revient est de 1 800 francs la tonne, plus du double du prix de vente du charbon de Gemmelaincourt, ce prix élevé est dû à l'utilisation de l'air comprimé, à la largeur des galeries permettant le passage de wagonnets surdimensionnés mais trop peu nombreux, l'exhaure mal réalisée et enfin la location coûteuse de matériel[27].

La production atteint son apogée en 1947 avec 13 383 tonnes extraites cette année là. L'exploitation du charbon cesse en 1948 au profit du gypse présent au même étage géologique pour la fabrication du plâtre. Cette activité cesse finalement en 1952[i 1].

Vestiges et mémoire

Depuis les années 2000, le Cercle d’études locales de Contrexéville entretient le site et organise des visites à l'occasion des journées du patrimoine ainsi qu'une exposition[i 1] - [i 2] - [i 3].

- Vestiges de la galerie des années 1940.

_-_04.jpg.webp) L'entrée bétonnée de la galerie.

L'entrée bétonnée de la galerie._-_17.jpg.webp) Emplacement du treuil.

Emplacement du treuil._-_20.jpg.webp) Les ruines des bâtiments.

Les ruines des bâtiments._-_58.jpg.webp) Extrémité haute du terril.

Extrémité haute du terril._-_64.jpg.webp) Le terril côté parking.

Le terril côté parking.

Notes et références

Références aux ouvrages

- Ouvrages en bibliographie

- Ingénieurs des mines 1837, p. 12.

- M. Servier 1859, p. 393-394.

- R. Dormois 1944, p. 2.

- M. Servier 1859, p. 395.

- R. Dormois 1944, p. 4-5.

- M. Servier 1859, p. 385.

- R. Dormois 1944, p. 62.

- R. Dormois 1944, p. 63.

- R. Dormois 1944, p. 64.

- M. Servier 1859, p. 396.

- M. Servier 1859, p. 397.

- M. Servier 1859, p. 392-393.

- M. Servier 1859, p. 384.

- M. Servier 1859, p. 391.

- R. Dormois 1944, p. 7.

- R. Dormois 1944, p. 10.

- M. Servier 1859, p. 397-398.

- R. Dormois 1944, p. 11.

- R. Dormois 1944, p. 8.

- R. Dormois 1944, p. 83.

- R. Dormois 1944, p. 85.

- J. Ricours et G. Minoux 1946, p. 2.

- R. Dormois 1944, p. 86.

- J. Ricours et G. Minoux 1946, p. 3.

- R. Dormois 1944, p. 9.

- R. Dormois 1944, p. 82.

- J. Ricours et G. Minoux 1946, p. 4.

- Autres ouvrages

- Carlian-Goeury et V. Dalmont, Annales des mines : ou recueil de mémoires sur l'exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent, (lire en ligne), p. 323.

- H. Lepage et C. Charton, Le département des Vosges, statistique historique et administrative, (lire en ligne), p. 794.

Références à internet

- Daniel Prévôt, « La mine de charbon de Contrexéville (88) » [PDF], sur Union Spéléologique de l'Agglomération Nancéienne, Le P'tit Usania, février 2006 (no 90) (consulté le ), p. 5-6.

- « Dimanche 25 août: à la mine ! », sur Cercle d’Études Locales de Contrexéville, (consulté le ).

- « Le patrimoine dévoile ses secrets: Contrexéville et son passé minier oublié », Vosges Matin (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Ingénieurs des mines, Compte-rendu des travaux des ingénieurs des mines en 1836 : 3. Bassin des Vosges, Paris, imprimerie royale, Ministère du commerce et des travaux publics, direction générale des ponts et chaussées et des mines, (lire en ligne), p. 12.

- M. Servier, Bulletin trimestriel : Notes géologiques sur les mines de charbon de Norroy (Vosges), vol. 4, Société de l'industrie minérale, Saint-Étienne, (lire en ligne), p. 384-398.

- R. Dormois, Houille triasique du département des Vosges, BRGM, (lire en ligne [PDF]).

- J. Ricours et G. Minoux, Projet complémentaire de recherche de houille triasique dans la région de Vittel-Mirecourt (Vosges), BRGM, (lire en ligne [PDF]).