Pelle mécanique hydraulique

La pelle mécanique hydraulique est un engin de chantier présentant un outil pelle monté sur une tourelle[1]. Elle est également connue connue sous le nom de pelle hydraulique[2], pelleteuse ou excavatrice. Quand elle est de petite taille, on parle de minipelle, de midipelle ou encore de micropelle (lorsque l'engin pèse moins d'une tonne). Développée en une multitude de versions, elle est utilisée en génie civil et travaux publics.

Ce matériel ne doit pas être confondu avec une tractopelle qui est l'association d'un outil pelle hydraulique et d'un chargeur sur pneus ou d'un tracteur, et qui, notamment, ne dispose pas de la rotation de l'ensemble cabine/outil (tourelle).

Historique

Inventée en 1796, ce n'est qu'en 1839 qu'apparaît la première pelle brevetée munie d’une flèche mécanisée : la pelle à vapeur Otis. Les pelles sont alors toutes commandées à l'aide de treuils avec des chaînes et des câbles. C’est en 1897 que la société Kilgore Machine Co., basée à Minneapolis, dépose le brevet d’une pelle, toujours à vapeur, mais entièrement commandée par un système hydraulique. Les pelles de cette époque sont pratiquement toutes montées sur des rails et sont très peu mobiles. Dans les années 20, les constructeurs commencent à produire des pelles montées sur chenilles ou sur roues. La première pelle pouvant effectuer des rotations de 360° est la Bucyrus 120-B, commercialisée à partir de 1925. La Seconde Guerre mondiale amplifie la demande ce qui accélère l'évolution (histoire source). L'emploi de la pelle hydraulique se développe après 1945[3].

La société Poclain, une entreprise française, a longtemps été leader mondial avec la pelle hydraulique développée en 1950 par son fondateur, Pierre Bataille.

Morphologie

La pelle hydraulique est constituée d'un châssis porteur à chenilles, à pneus plus béquilles (pelle sur pneus) ou à pneus plus jambes (pelle-araignée). Il est surmonté d'une tourelle dotée d'une rotation continue sur plus de 360 degrés. Cette tourelle porte le moteur, les organes hydrauliques (pompe, moteurs, vérins), le poste de conduite et l'équipement (bras, flèche, balancier et godet). La liaison hydraulique entre le châssis et la tourelle est réalisée au moyen de connexions centrales concentriques à joints tournants (invention Poclain). La tourelle est équipée d'un ou deux moteurs hydrauliques de rotation et d'un frein de sécurité permettant son blocage au transport ou à l'arrêt.

Châssis

Il est composé d'une structure mécanosoudée, souvent en « X ».

Sur sa partie supérieure, il supporte la couronne de tourelle et, sur sa partie inférieure, il accueille les fixations du système de déplacement. On y trouve également des équipements comme une lame bull (sur minipelle, pelle tunnel…), les anneaux de traction, les stabilisateurs (pour les pelles sur pneus), parfois un treuil. Certains châssis de pelles sur pneus sont articulés et le moteur se trouve sur le châssis (Mecalac…) mais cette configuration reste peu fréquente.

Chenilles

Les pelles de chantier important sont majoritairement équipées de chenilles en acier. Les minipelles sont généralement équipées de chenilles caoutchouc (jusqu'à 10 t). La capacité de franchissement d'obstacles d'une pelle à chenilles est impressionnante et est encore augmentée lorsque le conducteur se sert de la flèche et du godet comme d'une béquille.

Pour les pelles sur chenilles, il existe plusieurs types de châssis :

- LC : le plus répandu, voie et empattement longs ;

- WLC : exclusivement chez Liebherr, il diffère de la version LC par une voie plus importante ;

- NLC : le plus souvent présent sur les pelles de plus de 25 t, il leur permet de ne pas dépasser 3 m de large ;

- CK : conçu par Poclain qui avait diminué la voie et l’empattement pour pallier un problème d'usure.

Plus les chenilles sont larges, plus la pression au sol (exprimée en décanewtons par centimètre carré) est faible ; les machines qui vont dans les marais peuvent avoir des patins de 1 200 mm, une machine normale de 20 t a des patins de 500 à 700 mm. En revanche, pour des terrains durs, il faut des patins ou tuiles peu larges, sinon ils risqueraient de se briser.

De même, plus les chenilles sont larges, plus l'usure des chenilles augmente et plus on abime le terrain dans les virages. L'énergie nécessaire au virage augmente également. La largeur idéale d'une chenille est un compromis : « Aussi étroit que possible mais aussi large que nécessaire ».

La stabilité dépend de la surface totale définie par la limite extérieure des chenilles. En conséquence, plus les chenilles sont longues et écartées, plus la machine est stable. Le poids du châssis et des chenilles jouent aussi un rôle : plus il est important, plus la machine est stable.

Certaines machines, notamment des minipelles, sont équipées de châssis télescopiques pour augmenter la voie (travail sur pente) ou la diminuer (transport…) et sur certains modèles, les chenilles peuvent être démontées pour le transport lorsqu'elles sont trop lourdes ou trop larges.

Des pelles conventionnelles équipées de chenilles très larges (1,2 m) présentent des aptitudes sur terrains instables. Les équipements arctiques permettant d'évoluer sur la neige sont similaires.

Le déplacement sur chenilles acier est lent (jusqu'à 5 km/h environ) et n'est qu'exceptionnellement autorisé sur la voie publique. Ces machines doivent être amenées sur chantier au moyen de remorques spécialisées, dites aussi « porte-char » et pour les plus grosses démontées avant transport. Certaines minipelles sur chenilles caoutchouc peuvent atteindre 10 km/h.

Pelle amphibie

La pelle amphibie (parfois pelle marais) est assez similaire à la pelle à chenilles : les supports de chenilles sont remplacés par d'énormes caissons étanches (ou pontons), éventuellement en aluminium, permettant à la machine de flotter. Les chenilles classiques sont remplacées par un jeu de chaînes à barrettes, parfois en élastomère plus léger qui glisse sur les pontons et permet à la machine d'évoluer sur la terre ferme ou les marécages[4]. En eaux peu profondes (1 à 4 m), la machine peut être stabilisée par des béquilles longues appelées piliers d'ancrage. En eaux profondes, les pontons sont doublés et la machine doit être mue par une hélice ; elle reçoit généralement un équipement longue portée. Elle peut entraîner une pompe afin de préparer les travaux dans les marais ou les mines et peut être d'une aide précieuse lors d'inondation catastrophique[5].

Pelle sur roues

.JPG.webp)

Elle est placée sur châssis à deux (le plus fréquent) ou quatre roues directrices (autorisant la marche en crabe) ou exceptionnellement sur châssis articulé. Les quatre roues sont motrices et peuvent souvent être jumelées.

La plupart des pelles à pneus sont dotées d'un système qui bloque les essieux et empêche la pelle de trop tanguer et sont équipées de stabilisateurs ou béquilles et d'une lame sur châssis sans lesquels la pelle bougerait et risquerait de se renverser. Cet accessoire est également utilisé pour faciliter le chargement du godet ou reboucher les tranchées.

Elles sont beaucoup plus mobiles que les pelles sur chenilles et sont le plus souvent utilisées sur des surfaces stables avec des distances importantes à parcourir (travaux de voirie notamment). Elles peuvent être dotées d'une flèche triple articulation intéressante lorsque l'espace de travail est mesuré. Elles sont plus petites en général que les pelles sur chenilles en acier (jusqu'à 25 t environ pour les plus courantes).

Les pelles « rail-route » sont des engins à double jeu de roues pouvant passer de la route à la voie ferrée de manière autonome.

Pelle sur roues tractée

C'est en général une machine de taille modeste et peu stable, sa mise en œuvre peut dépendre de la prise de force ou de l'hydraulique d'un tracteur ; elle peut aussi comporter un moteur auxilliaire et être autonome une fois installée sur chantier. Elle est de moins en moins utilisée.

Pelle sur barge, chaland, wagon de chemin de fer, etc.

Elle est destinée aux chantiers maritimes et fluviaux, du rail…

Pelle-araignée

La pelle-araignée se déplace grâce à des stabilisateurs perfectionnés ou jambes et deux ou quatre roues. Elle est adaptée aux terrains très accidentés ou submergés, la machine peut en effet se redresser et s'équilibrer grâce à ses jambes. D'autre part, en rassemblant ses jambes, elle peut se faufiler dans des passages étroits. C'est cependant une machine complexe et peu répandue.

Tourelle

Elle porte :

- l'outil pelle ;

- le poste de conduite, cabine ou arceau de sécurité sur certaines minipelles ; les commandes sont assurées par des distributeurs hydrauliques soumis à des relais hydrauliques, mécaniques ou électriques ;

- le moteur, les pompes hydrauliques, réservoirs et masses en fonte, ce sous-ensemble faisant office de contrepoids par rapport à l'outil. Le moteur est très généralement un moteur diesel ; il existe en 2023 des machines à moteur électrique et batteries (Mecalac, Wacker Neuson).

L'ensemble est assujetti à la couronne d'orientation et peut tourner indéfininiment dans les deux sens entraîné par un ou deux moteurs hydrauliques. Les minipelles et certaines petites pelles possêdent une liaison pivot supplémentaire verticale sur l'extérieur de la tourelle où est fixée la flèche, ce qui permet de la déporter pour travailler dans des endroits exigus ou au ras d'un mur par exemple.

Tranchée creusée au ras d'un mur en déportant la flèche d'une minipelle.

Tranchée creusée au ras d'un mur en déportant la flèche d'une minipelle. Poste de conduite d'une pelleteuse sur chenilles : manettes-pédales séparées d'avancement des chenilles au centre, joysticks de commande de la tourelle et de la flèche, et de l'outil, sur les côtés.

Poste de conduite d'une pelleteuse sur chenilles : manettes-pédales séparées d'avancement des chenilles au centre, joysticks de commande de la tourelle et de la flèche, et de l'outil, sur les côtés.

Conduite

Les pelles sur chenilles se conduisent à l'aide de manettes-pédales séparées, chaque chenille étant actionnée séparément. Leur inversion permet à la machine de pivoter sur place. Leur utilisation en pédale laisse les mains libres pour les joysticks de travail.

Toutes les pelles peuvent s'aider de la flèche pour prendre un virage, franchir un fossé trop large, descendre ou escalader des gradins, se tirer d'un bourbier.

Certains constructeurs de machines importantes proposent une cabine inclinable, surélevée ou déportable de façon à avoir une vue optimale sur le travail.

Portée

La longueur globale des équipements ou portée dépend de l'utilisation principale de la machine :

- équipement « longue portée » (pelle girafe) : il s'agit de l'association d'une flèche longue et d'un balancier long ; ces pelles sont amenées à travailler sur la création et l'entretien de berges, à des travaux de dragage et de curage de plans d'eau, en démolition, à des excavations profondes, etc. ;

- équipement « courte portée » privilégié pour les pelles de production et les chargeuses car il est moins fragile et permet des cycles de chargement plus rapides, ainsi que dans les espaces restreints, mines souterraines, voirie, tunnels (pelle tunnel).

Flèche

Elle est reliée à la tourelle par l’intermédiaire d'une liaison pivot. Pour faire varier son inclinaison, trois configurations sont possibles :

- un vérin sur la flèche (pour les pelles de moins de deux tonnes)[6] - [7] ;

- un vérin sous la flèche (pour les pelles de moins de dix tonnes) ;

- deux vérins latéraux (pour toutes les autres).

Il existe différentes conceptions de flèche :

- les monoblocs : ce sont les plus robustes et donc les plus adaptées aux applications sévères (carrières, terrassement de grande masse, brise-roche hydraulique (BRH), etc.) ;

- les « volées variables » ou « triples articulations » : la flèche est séparée en deux, l'opérateur peut faire varier la volée de la flèche grâce à une articulation de celle-ci. On les trouve sur de nombreuses pelles à pneus, cela offre l'avantage de pouvoir travailler dans un espace restreint ;

- les flèches télescopiques ;

- les flèches interchangeables sont utilisées pour des travaux nécessitant une portée importante et variable : démolition d'immeuble notamment ;

- les dé-portables : sur tourelle à liaison pivot supplémentaire elles permettent de travailler parallèlement à l'axe du châssis sans être dans son alignement. Ce type de flèche est d'une conception plus fragile et est donc réservé à des applications où les contraintes ne sont pas trop importantes. Il est généralisé sur les minipelles.

Balancier

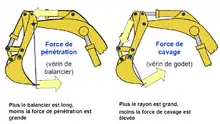

Il s'agit de la pièce intermédiaire entre la flèche et le godet. La principale caractéristique de cet élément est sa longueur :

- plus il est court, plus la force de pénétration sera élevée (principe du bras de levier). Les balanciers courts sont essentiellement employés sur les pelles de production (d'un poids supérieur à 50 tonnes). Les temps de cycle sont réduits, le besoin de modifier la position du balancier se faisant moins sentir ;

- plus il est long, plus la machine sera performante pour des opérations de talutage et de nivellement ;

- Il existe aussi des balanciers de longueur réglable et des extensions de balancier démontables ;

- balancier télescopique : de longueur modifiable hydrauliquement[8] ;

- balancier latéral, articulation supplémentaire permettant, suivant sa position à la base ou à la tête du balancier principal, d'incliner le balancier ou seulement le godet qui travaille alors en dévers ou en décalé par rapport à l'axe du châssis.

Godet

Il existe différentes largeurs de godets[9], en fonction du débit recherché, du type de terrain, de la largeur de la fouille à ouvrir, etc.

Certains godets ont une forme spécifique : triangulaires, ils permettent d'ouvrir des fossés de même géométrie, et peuvent être fabriqués sur mesure en fonction des dimensions recherchées pour l'ouvrage à terrasser. Il peut être muni d'un dispositif permettant de l'incliner latéralement (balancier latéral) ou de le faire tourner (rotateur hydraulique), de dents (godet ripper) ; Il peut être associé à un fourchon permettant d'assurer la prise (godet grappin), à un système de concassage et/ou triage (godet concasseur et/ou trieur) des matériaux sur place. Monté sur trapèze, il garde sa position de cavage quelle que soit l'inclinaison du balancier.

Ce peut être un godet drop (s'ouvrant par le fond), un godet inversé (tourné vers l'avant) appelé godet chouleur, configurations fréquentes pour les grosses pelles de production. Il peut être réduit à une simple lame bull.

Autres outils

La liaison à ergots et raccords hydrauliques automatique permet de changer rapidement de godet ou d'outil même sans quitter la cabine.

Brise-roche hydraulique

Le brise-roche hydraulique (BRH) utilisé pour casser les terrains très durs, saisir et positionner finement des blocs d'enrochement ou autres matériaux (ex. : carcasses de voiture). Il agit comme un marteau-piqueur et a pour synonyme « marteau brise-roche » ou « marteau hydraulique ». Il est utilisé pour la démolition, l'abattage de roche et les travaux de terrassement.

Broyeur rotatif

Variant rotatif du précédent.

Mâchoire de broyage

Pince destinée à démolir et concasser les matériaux sur place.

Cisaille à béton armé

Variante de la précédente.

Croc de dessouchage

Autre variante adaptée au travail forestier, appelée familèrement croque-souche.

Benne preneuse tournante

Une benne preneuse est composée de deux coquilles (en anglais : clamshell) se refermant pour prendre la charge et associée à un rotateur.

Griffe tournante

Elle est conçue sur le même principe que la benne preneuse avec un rotateur ; les coquilles sont remplacées par des fourches ou des pinces.

Électroaimant

Destiné à la manutention de ferrailles, un électroaimant peut être monté sur rotateur.

Vibreur

Pour tasser des graves, installer des palplanches, positionner du béton frais.

Tarière, foreuse de chantier, carotteuse

Une tarière hydraulique permet de creuser des trous de poteaux.

Marteau de battage

Dit aussi mouton hydraulique, pour enfoncer pieux, poteaux et palplanches.

Draineuse

Un corps de draineuse-sous-soleuse peut être fixé sur la flèche pour la pose de drains en continu.

Tête d'abattage

La tête d'abattage s'utilise sur des pelles mécaniques avec cabines protégées par des barreaux et qui permettent de faire en une seule opération l'abattage, l'ébranchage et l'empilage des grumes ; l'outil le plus simple est le grappin coupeur. Elles sont plus généralement montées sur des véhicules articulés à pneumatiques avec roues en tandem munies de chenilles de type White et le bras parfois télescopique est monté sur un pivot indépendant de la partie moteur ; c'est ce qui représente la configuration la plus courante d'une abatteuse. Le terme de « pelle-abatteuse » se justifie surtout pour des machines polyvalentes dont la tête standard peut être rempacée par divers accesssoires notamment de puissants grappins forestiers.

Configuration particulière des minipelles

Les minipelles possêdent la plupart du temps (mais ce n'est pas une règle absolue) :

- un châssis à chenilles caoutchouc ;

- l'option châssis télescopique est souvent disponible ;

- une lame bull sur châssis ;

- une flèche sur liaison pivot supplémentaire ou un balancier latéral permettant son déport latéral ;

- la cabine est souvent optionnelle et peut être réduite à un simple canopy, facilitant l'accès du conducteur.

Utilisation

Quelques chiffres

- Le poids d'une pelle hydraulique sur pneus peut atteindre 127 t environ[10] et 980 t environ pour celles sur chenilles[11].

- La puissance peut atteindre 490 ch environ pour les pelles sur pneus et 3 800 ch (deux moteurs de 1 900 ch)[12] environ pour les pelles sur chenilles.

- La vitesse maximale de translation (déplacement) est de l'ordre de 4 km/h sur chenilles et 35 km/h sur pneus.

- Pour l'année 2005, environ 3 450 pelles sur chenilles, 1 850 pelles sur pneus et 8 600 minipelles ont été vendues en France[13].

- Pour l'année 2010, environ 2 117 pelles sur chenilles, 1 174 pelles sur pneus et 2 117 minipelles ont été vendues en France[14].

Principaux paramètres d'utilisation

- La capacité du godet (de 300 L à 42 m3)[15].

- La hauteur de chargement et de déversement du godet.

- La profondeur maximale de chargement du godet en équipement rétro.

- La force de pénétration (cavage).

- La force d'arrachage.

Travaux

.jpg.webp)

La pelleteuse est utilisée par exemple pour des travaux de :

- pelletage en butte, godet tourné vers l'avant (choulage), la force de pénétration du godet est maximum dans cette configuration ou le travail est plus rapide pour les pulvérulents ; un rotateur permet aussi le passage immédiat d'un godet ordinaire en position choulage mais l'ensemble est moins robuste ;

- pelletage au tas avec une benne preneuse à coquilles, un godet chouleur ou rétro ;

- extraction et chargement de matériaux (dans une carrière…) ; godet en position rétro en général, de même que pour les applications suivantes ;

- chantiers maritimes (extension de port, désensablement, etc.) ;

- assainissement (terrassement de fouille, pose de tuyaux, etc.) ; réalisation et nettoyage de fossés et de talus… ;

- fouilles archéologiques (à la fois pour le décapage initial, le terrassement, l’évacuation des déblais, et la fouille par niveaux successifs d’une épaisseur d’environ un centimètre) ;

- manutention (déchargement et pose de conduites d'assainissement, chargement-déchargement de bateaux, de camions ou alimentation de broyeur, etc.) ; la pelle peut être munie d'un crochet de grue avec rallonge ;

- fondations spéciales (forage, parois moulées, etc.), la pelle sera équipée du matériel : mouton, sonnette, etc. ;

- démolition ou de triage : la pelle peut être équipée de pinces hydrauliques ; creusement de tranchées et fondations ;

- remblaiement de terrain, épandage de matériaux, nettoyage, décapage fin et surfaçage de terrains ; le godet peut être placé sur un balancier latéral ;

- essouchage ;

- génie militaire.

Catégories et terminologie

- Une pelle jusqu'à 6 t est une minipelle de catégorie A de la recommandation R482 modifiée de la CNAM.

- Une pelle à déplacement séquentiel relève de la catégorie B1 de la recommandation R482 modifiée.

- Une pelle de 5 à 10 t est une midipelle (nom très peu utilisé, généralement remplacé par minipelle).

- Une pelle de 10 à 30 t est une pelle de taille moyenne.

- Une pelle de 30 à 100 t est une pelle d'excavation de masse (lourde).

- Une pelle de 100 t et plus est une pelle minière dite « de production ».

(Donné à titre indicatif.)

Constructeurs

- Ammann Group

- Atlas Weyhausen (de)

- Bobcat

- Case IH

- Caterpillar

- CNH Global

- Doosan

- Fiat-Allis

- Fiat-Hitachi

- HEPCO

- Hitachi

- Hydromac

- Hyundai

- JCB

- John Deere

- Kobelco

- Komatsu

- Kubota

- Liebherr

- LiuGong

- Mecalac

- New Holland Construction

- Orenstein & Koppel (O&K)

- Poclain

- Sany

- Sennebogen

- SIMIT SpA

- Takeuchi

- Terex

- Volvo

- Wacker Neuson

- XCMG

- Yanmar

Notes et références

- Certaines micro-pelles ne comportent pas de tourelle mais seulement un pivotement limité de la flèche, cependant elles ne sont pas considérées comme des engins professionnels.

- « Une norme c’est quoi ? », sur boutique Afnor (consulté le ).

- Olivier Coquard, « Tout savoir sur la pelleteuse », Système D, (lire en ligne).

- « La pelle marais : usages et techniques », sur juranaturaservices.fr (consulté le ).

- « Qu'est-ce qu'une pelle amphibie ? », sur yutaniglobal.com, (consulté le ).

- « Mini-Pelles Kubota KX019-4 - Kubota Europe SAS », sur Construction Machinery (consulté le ).

- « Pelles Sur Chenilles Zero Tail », sur Wacker Neuson (consulté le ).

- « Pelle retro équipée d'un bras télescopique », sur techni.ch, (consulté le ).

- « Quels godets pour les pelles et les mini-pelles ? - Divers Construction - Europe TP », sur www.europe-tp.com (consulté le )

- Liebherr A 974 B.

- Terex RH 400.

- (en) Hitachi EX 8000 [PDF], sur hcme.com.

- Cisma-Seimat.

- Évolution du matériel 2009-2010 [PDF], sur seimat.com.

- Liebherr R9800, sur liebherr.com.