Chenille (mécanique)

Le terme chenille désigne une bande sans fin articulée, isolant du sol les roues d'un véhicule, permettant ainsi à ce dernier de se déplacer sur tout terrain.

La chenille est tendue sur une série de roues alignées parfois suspendues indépendamment, l'entraînement est réalisé par une roue-engrenage nommée «barbotin» et des roues peuvent être utilisées pour soutenir le haut de la chenille.

Les véhicules à chenille sont conçus pour le tout-terrain, y compris les terrains très meubles. Pour la direction, ces véhicules peuvent comporter un train avant directionnel (on le désigne alors par autochenille ou halftrack) ou se servir d'un différentiel de vitesse entre la chenille de droite et la chenille de gauche: le véhicule tournera du côté de la chenille la moins rapide. Ce dernier système présente l'avantage de permettre des manœuvres de demi-tour sur place mais provoque le ripage et une diminution de la traction.

Chenille de char Leclerc des années 1990.

Chenille de char Leclerc des années 1990. Chenille de char Sherman M4 des années 1940.

Chenille de char Sherman M4 des années 1940. Petit chenillard utilisé dans le milieu viticole.

Petit chenillard utilisé dans le milieu viticole. Tombereau chenillé de marque Hutter.

Tombereau chenillé de marque Hutter. ARGO ATV, avec ajout de chenilles.

ARGO ATV, avec ajout de chenilles.

Terminologie

Chenille

Une chenille, au sens de la technologie de la locomotion terrestre, est une bande continue en contact avec le sol, qui comporte à l'intérieur des reliefs (ou bossages) guides pour les galets (et aussi une configuration en forme de dents d'entraînement[Remorque 1] par le barbotin) et, à l’extérieur, des crampons. Il existe plusieurs types de chenille dont la construction diffère passablement.

- Quelques modèles de chenille

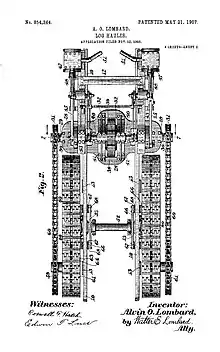

Chenille de type Lombard à charnière.

Chenille de type Lombard à charnière. Chenille de type Holt à patins boulonnés sur chaîne.

Chenille de type Holt à patins boulonnés sur chaîne. Chenille de type White à travers d'acier emboutis reliés par des mailles d'acier.

Chenille de type White à travers d'acier emboutis reliés par des mailles d'acier..JPG.webp) Chenille souple de type Bombardier à travers d'acier emboutis boulonnés sur 2 courroies de convoyeur et entraînée par barbotin.

Chenille souple de type Bombardier à travers d'acier emboutis boulonnés sur 2 courroies de convoyeur et entraînée par barbotin.

Crampons et patins de chenille

Une chenille ne doit pas[Remorque 1] patiner, c'est-à-dire glisser sans avancer par manque d'adhérence. Aussi est-elle généralement munie de crampons ou de patins[Patin 1], qui sont des formes en relief situées sur la face extérieure de la bande. Un patin est simplement un crampon peu saillant, qui a l'avantage d'être moins agressif pour le sol. C'est, par exemple un parallélépipède en caoutchouc. Des crampons accrocheurs et agressifs accélèrent la dégradation des sols: la forme et la hauteur des crampons sont donc étudiées comme compromis entre l'adhérence et la dégradation.

- Crampons de chenille

Remarquez la forme arrondie (particulièrement étudiée pour agripper le sol sans trop l'abîmer) des crampons en acier, solidaires des tuiles.

Remarquez la forme arrondie (particulièrement étudiée pour agripper le sol sans trop l'abîmer) des crampons en acier, solidaires des tuiles. Crampons de faible hauteur mais à angles vifs.

Crampons de faible hauteur mais à angles vifs. Dameuse à chenilles de type Bombardier avec crampons en quinconce fixés sur 5 bandes standards.

Dameuse à chenilles de type Bombardier avec crampons en quinconce fixés sur 5 bandes standards..jpg.webp) Chenille Holt typique. Crampons en lames rectilignes perpendiculaires à la trajectoire.

Chenille Holt typique. Crampons en lames rectilignes perpendiculaires à la trajectoire.

- Patins de chenille

Les crampons larges et plats de cette chenille souple (autochenille Citroën P19B) peuvent être appelés des patins.

Les crampons larges et plats de cette chenille souple (autochenille Citroën P19B) peuvent être appelés des patins. Remarquez les patins en caoutchouc qui laissent sur le sol des traces en V dont la pointe est dirigée vers l'arrière.

Remarquez les patins en caoutchouc qui laissent sur le sol des traces en V dont la pointe est dirigée vers l'arrière. Chenille métallique dont les maillons portent 2 larges patins en caoutchouc.

Chenille métallique dont les maillons portent 2 larges patins en caoutchouc. Chaque maillon de cette chenille métallique Pidwell porte 3 patins en caoutchouc.

Chaque maillon de cette chenille métallique Pidwell porte 3 patins en caoutchouc.

Train chenillé

C'est tout le dispositif mécanique qui maintient en place, guide et entraîne la chenille associée. (Pour les besoins de la description, on peut le distinguer plus ou moins nettement de la coque (châssis, caisse) du véhicule. Il peut être subdivisé en un ensemble de roues alignées qui sont assujetties par les organes de suspension).

- Exemples de trains chenillés

Train chenillé classique avec chenille Holt. Le barbotin et la poulie de renvoi servent aussi de galets de roulement.

Train chenillé classique avec chenille Holt. Le barbotin et la poulie de renvoi servent aussi de galets de roulement. Train à barbotin moteur relevé. Remarquez les 9 galets de roulement fixés rigidement sur une barre.

Train à barbotin moteur relevé. Remarquez les 9 galets de roulement fixés rigidement sur une barre. Remarquez l'inutilité et l'absence de galet de soutien sur ce train chenillé de type Christie. Franchissement d'un muret.

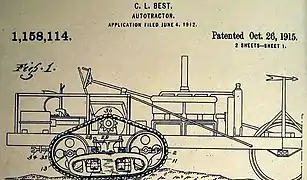

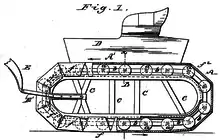

Remarquez l'inutilité et l'absence de galet de soutien sur ce train chenillé de type Christie. Franchissement d'un muret. Train chenillé triangulaire. Brevet Best 1915.

Train chenillé triangulaire. Brevet Best 1915. Train chenillé triangulaire, avec barbotin situé au sommet supérieur du triangle ce qui augmente la garde au sol. Caterpillar D9.

Train chenillé triangulaire, avec barbotin situé au sommet supérieur du triangle ce qui augmente la garde au sol. Caterpillar D9.

Barbotin - poulie de renvoi - galets

- Le barbotin moteur : c'est la roue dentée, à une ou deux rangées de dents, qui entraine la chenille. Il est situé soit à l'avant, soit à l'arrière, soit, pour les trains triangulaires, au sommet supérieur.

- La poulie de renvoi ou roue de tension (roue folle, libre en rotation sur son axe) qui parfois remplit aussi une fonction de galet de roulement (parfois au nombre de deux : dans le caterpillar D6, la chenille épouse la forme d'un triangle et le barbotin est situé au sommet de ce triangle.)

- Les galets porteurs ou de roulement, parfois groupés deux par deux sur un bogie (ou par plus de deux si les bogies sont placés sur des balanciers). Pour égaliser la pression au sol, les galets porteurs peuvent être entrelacés (imbriqués, entrecroisés) ou simplement alignés en plus grand nombre (véhicules lourds)[1]. Les galets porteurs sont avantageusement cerclés par un bandage en caoutchouc sur les véhicules rapides (ou même être des roues standards d'automobiles comme le train chenillé inventé par Bombardier avec sa chenille souple).

- Les galets supérieurs de soutien et de guidage: ces galets, parfois appelés rouleaux, limitent le fléchissement de la partie supérieure de la chenille par effet caténaire. L'absence de galets de soutien est caractéristique des trains chenillés de type Christie: chars soviétiques BT, T-34...

- Le tendeur est un mécanisme coulissant (à vis/came/hydraulique) permettant le réglage de la tension de la chenille.

- Exemples de dispositifs permettent le réglage de la tension de la chenille

Réglage de la tension de chenille par translation de la poulie de renvoi.

Réglage de la tension de chenille par translation de la poulie de renvoi. Mécanisme à excentrique réglable par vis sans fin.

Mécanisme à excentrique réglable par vis sans fin.

- Galets porteurs entrelacés

galets porteurs entrelacés sur 2 rangées.

galets porteurs entrelacés sur 2 rangées. Alternance de galets constitués par une roue unique et de paires de roues décalées.

Alternance de galets constitués par une roue unique et de paires de roues décalées.

galets porteurs entrelacés sur 4 rangées.

galets porteurs entrelacés sur 4 rangées.

- Exemples de galets entrelacés sur autochenilles

Galets entrelacés d'une autochenille aux roues avant non-motrices.

Galets entrelacés d'une autochenille aux roues avant non-motrices. Galets entrelacés disposés en 4 rangées.

Galets entrelacés disposés en 4 rangées.

Suspension

De nombreux systèmes existant ou ayant existé, ont recours à des organes tels que: pivot, bogie, balancier, bras oscillant, suspension Christie, ressort à lames, ressort hélicoïdal (dit à boudin), blocs élastiques de caoutchouc, barre de torsion, amortisseur, suspension hydropneumatique. Une solution sommaire et économique consiste à utiliser des bogies de roues ordinaires à pneumatiques (avec le risque de crevaisons). La suspension doit évidemment être plus ferme pour les galets extrêmes et plus molle pour les galets centraux.

- Exemples de suspensions utilisant des ressorts à lames

Balancier supportant 2 bogies, lui-même suspendu par un ressort à lame.

Balancier supportant 2 bogies, lui-même suspendu par un ressort à lame. Suspension à ressorts à lames complétée par des galets à pneumatiques.

Suspension à ressorts à lames complétée par des galets à pneumatiques.

- Exemples de suspensions utilisant des ressorts à boudin

Ressort de suspension supportant un bras oscillant.

Ressort de suspension supportant un bras oscillant. Chenille Carden-Loyd Pidwell et ses bossages de guidage sur la face interne. On voit aussi le barbotin à une rangée de dents et un ressort de suspension hélicoïdal.

Chenille Carden-Loyd Pidwell et ses bossages de guidage sur la face interne. On voit aussi le barbotin à une rangée de dents et un ressort de suspension hélicoïdal. Remarquez le barbotin, la poulie de renvoi, les 2 galets de soutien, les 3 ressorts de suspension à boudins associés aux 6 galets de roulement qui sont regroupés par paires sur des bras oscillants.

Remarquez le barbotin, la poulie de renvoi, les 2 galets de soutien, les 3 ressorts de suspension à boudins associés aux 6 galets de roulement qui sont regroupés par paires sur des bras oscillants. Suspension Horstmann. Remarquez les 4 longs ressorts de suspension et les 4 galets porteurs cerclés de caoutchouc.

Suspension Horstmann. Remarquez les 4 longs ressorts de suspension et les 4 galets porteurs cerclés de caoutchouc.

- Illustrations (déficientes) en vue de mentionner la suspension à barre de torsion

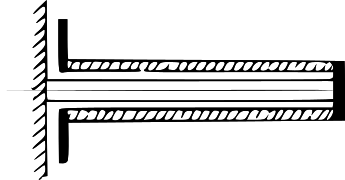

Principe de la barre de torsion.

Principe de la barre de torsion. Sur cette image les barres de torsion ne sont pas visibles. Pidwell à une rangée de bossages de guidage avec une épaisseur de caoutchouc sur la face interne.

Sur cette image les barres de torsion ne sont pas visibles. Pidwell à une rangée de bossages de guidage avec une épaisseur de caoutchouc sur la face interne.

Direction

Dans un véhicule à deux chenilles, celles-ci[2] assurent les fonctions de traction et de direction (sauf dans le cas des semi-chenillés, des autoneiges et des motoneiges). La direction est obtenue en entrainant indépendamment chaque chenille à une vitesse différente; la conception du système de propulsion[3] s'inspire largement des autres mécanismes connus et utilisés par ailleurs, voir: embrayage (un de chaque côté), différentiel (qui permet le freinage indépendant de chaque côté), variateur de vitesse mécanique, transmission hydrostatique ou électrique… Les véhicules à quatre chenilles bénéficient d'une direction articulée sans ripage.

Motoneiges comportant une chenille

Sur les motoneiges, la traction est fournie par la chenille unique et la direction s'obtient par le pivotement des deux skis avants.

Véhicules à deux chenilles

- Autochenilles avec 2 roues à l'avant (véhicule semi-chenillé par opposition aux véhicules à «chenilles intégrales») comme les Citroën Kégresse-Hinstin et les SdKfz 250 et SdKfz 251 allemands à roues avant non-motrices et les Halftrack M3 à roues avant motrices.

- L'appellation «chenillard» peut caractériser un bulldozer, un trax, ou un tracteur à 2 chenilles (sans précision supplémentaire, le « tracteur agricole » est souvent à roues).

- Dans les usages civils une «chenillette» désigne plutôt une autoneige telle le que le Castor Hotchkiss HB40[4] ou un véhicule de transport tout terrain plus polyvalent comme le M29 Weasel[5] de fabrication Studebaker ou le Muskeg de Bombardier.

- Les chenillettes de combat (Renault UE, Lorraine 37L, chenillette Carden-Loyd, char Bren Carrier) ont aujourd'hui disparu des théâtres d'opérations.

- Il n'en est pas de même des très nombreux chars de combat. (Il n'y a pas de véritable consensus, mais on distingue habituellement les chars de combat à chenilles des blindés à roues d'armement comparable, comme le blindé VCBI à 8 roues, le Centauro B1, etc.)

- Rappelons les dameuses, spécifiquement utilisées pour la préparation des pistes de ski.

Véhicules à 4 chenilles

- À un seul châssis, type «Chenillette Sno-Cat de Tucker permettant de franchir les dos d'ânes sans basculement grâce au train chenillé triangulaire qui pivote au niveau du barbotin double. La direction s'effectue en faisant pivoter les 2 ponts moteur à différentiel, en direction inverse sur 2 chevilles ouvrières. La servo-direction articulée «Tucker» minimise le ripage en virage.

Sno-Cat de Tucker à chenille ajourée atypique tournant autour d'un caisson rigide formant traineau.

Sno-Cat de Tucker à chenille ajourée atypique tournant autour d'un caisson rigide formant traineau.

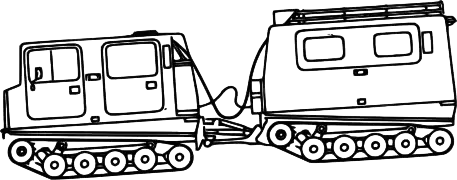

- Véhicules doubles (en deux parties, articulées et chenillées). Exemples: Bandvagn 206 et Véhicule à haute mobilité BVS10 de la société Hägglunds AB.

- Les trains chenillés triangulaires, éventuellement amovibles, remplaçant les roues[6] ce qui apporte d'ailleurs la possibilité de tirer avantages d'une direction à 2 chenilles directrices et augmente la garde au sol. Le barbotin est situé au sommet du triangle ce qui permet au train de pivoter pour franchir les dos d'ânes sans nécessiter une suspension.

- Véhicule comportant une (ou même deux) articulation transverse active entre deux paires de chenilles, ce qui améliore les possibilités de franchissement. Exemples des robots EROS et EOLE du groupe Intra-AREVA-CEA.

Plateformes de transport à 8 ou 12 chenilles

Pour les déplacements de poids exceptionnels, engins de transport crawler des lanceurs spatiaux ou excavatrices à godets type Bagger 288, Bagger 293.

- Véhicules à 4 chenilles

Un actionneur à fort couple assujettit la position relative (l'angle entre) des deux paires de chenilles.

Un actionneur à fort couple assujettit la position relative (l'angle entre) des deux paires de chenilles. Train chenillé triangulaire «Soucy» à chenilles moulées qui remplacent les roues. Direction conventionnelle sur pont avant moteur.

Train chenillé triangulaire «Soucy» à chenilles moulées qui remplacent les roues. Direction conventionnelle sur pont avant moteur. Terra-track de Tucker à train chenillé triangulaire et servo-direction articulée.

Terra-track de Tucker à train chenillé triangulaire et servo-direction articulée. Véhicule double à 4 chenilles : 1 seul conducteur, 1 seul moteur, l'attelage de la partie arrière comporte un arbre de transmission articulé. Direction par articulation centrale.

Véhicule double à 4 chenilles : 1 seul conducteur, 1 seul moteur, l'attelage de la partie arrière comporte un arbre de transmission articulé. Direction par articulation centrale.

- Plateforme de transport lourd, à 8 chenilles Pidwell à 2 barbotins, regroupées en 4 paires (transporteur crawler de la NASA)

8 chenilles de type Carden-Loyd Pidwell.

8 chenilles de type Carden-Loyd Pidwell. Direction comportant 4 axes de pivotement.

Direction comportant 4 axes de pivotement.

Chenille

Description

Pour un modèle de chenille donné, les principales dimensions nominales sont :

- la largeur (différentes largeurs sont souvent admissibles pour le même véhicule) ;

- le pas diamétral (conforme au pas du barbotin considéré comme étant un pignon d'entraînement) ;

- la longueur (mesurée déroulée) ;

- la hauteur des crampons (à choisir selon les besoins).

Cependant une chenille est plus qu'un simple anneau car elle doit être conçue pour :

- par sa face interne en contact avec les galets :

- offrir un chemin de roulement aux galets

- pouvoir être entrainée par le barbotin à la façon d'une crémaillère[Remorque 1]

- assurer un positionnement latéral invariable au moyen des saillies ou bossages de guidage On rencontre principalement le guidage par les flancs, associé à des galets en forme de roues pleines, et le guidage par la gorge associé à des galets en forme de réa (de poulie)

- en combinaison avec l'action des galets, ne pas trop vriller (d'où l'intérêt des dispositions à galets alternés).

- par sa face externe en contact avec le sol :

- empêcher le véhicule de patiner, d'où la présence de crampons ou de patins, éventuellement démontables et remplaçables.

La conception d'une chenille est donc indissociable du train chenillé assorti.

- Divers agencements pour imbriquer une chenille sur son barbotin

Entraînement par une seule rangée de dents traversant la chenille.

Entraînement par une seule rangée de dents traversant la chenille. Entraînement par une double rangée de dents traversant la chenille.

Entraînement par une double rangée de dents traversant la chenille..jpg.webp) Barbotin à une rangée de dents. Entraînement par les axes d'articulation du chemin de roulement d'une chenille Holt.

Barbotin à une rangée de dents. Entraînement par les axes d'articulation du chemin de roulement d'une chenille Holt. Entraînement par picots sur les bords de la chenille.

Entraînement par picots sur les bords de la chenille. Entraînement par picots sur les bords de la chenille.

Entraînement par picots sur les bords de la chenille.

Caractéristiques de la locomotion à chenille

La qualité dominante permise par le principe de la chenille est une pression moyenne[7] sur le sol faible, puisque la surface de contact est grande. À encombrement donné, les possibilités de franchissement d'obstacles sont supérieures à celles de la roue, pour des raisons géométriques évidentes.

Avantages

- Risques d'enlisement sur les sols meubles (neige ou boue) très diminués (à largeur égale).

- Adhérence ordinairement meilleure, quoique dépendant beaucoup des caractéristiques des crampons.

- Possibilités de franchissement d'obstacles supérieures (particulièrement pour les tranchées à bord francs)

Inconvénients

- Résistance à l'avancement (donc consommation au kilomètre) plus grande.

- Usure rapide, sauf sur la neige.

- Vitesses plus faibles.

- Intensité des bruits élevée. Cependant moindre avec les chenilles souples qu'avec les chenilles articulées métalliques.

- Dégradations des sols plus importantes car, par principe, les virages sont effectués par ripage des chenilles (ce qui peut être la cause de désagréments lorsqu'un robot domestique à 2 chenilles, même relativement léger, tourne sur un tapis).

- Ne peut pas tourner directement.

Comparaison entre la roue et la chenille

Pour le concepteur, le choix entre la roue et la chenille[8] n'a pas de réponse évidente[9], même compte tenu des conditions d'utilisation prévues[10] et les discussions techniques à ce sujet sont toujours à l'ordre du jour. La chenille à l'avantage pour les véhicules lourds (le système chenille est plus léger que le système roues, et donc permet un véhicule plus léger pour des caractéristiques similaires (protection, puissance de feu, capacité d'emport) ou un véhicule plus performant pour un poids égal). La chenille a également l'avantage en tout terrain (meilleure répartition de la masse, meilleure capacité de franchissement, meilleure capacité de virage). Le système roues, plus lourd, a l'avantage en vitesse, en polyvalence (capacités tout-terrain honorables et meilleures capacités sur route), s'use moins vite et use moins vite les routes. Selon une étude sur les tracteurs de débardage (citation)[11]:

- Les véhicules à roues sont plus rapides et plus mobiles que les véhicules à chenilles. Ces derniers ont une excellente performance jusqu'à une vitesse de 4,8 km/h, tandis que les véhicules à roues donnent un bon rendement entre 3,2 et 11 km/h.

- A vitesses normales, un véhicule chenillé a souvent une adhérence et une puissance à la barre 1 fois ½ plus fortes qu'un véhicule à roues de même poids.

- L'usure des pièces représente une partie non négligeable du coût total d'une machine: 8 à 10 pour cent pour les tracteurs à pneus, 20 à 25 pour cent pour les tracteurs à chenilles.

- Dans les sols sans cohésion (sables), les pneus durent longtemps et représentent une faible dépense; au contraire,, les chenilles s'usent vite. Sur les terrains rocheux, les roues s'usent vite tandis que les chenilles résistent bien.

- La durée respective des deux types de véhicules ressort clairement des spécifications de l'armée américaine, d'après lesquelles le terme optimum est de 4 000 miles (6 500 km) pour les véhicules à chenilles et de 20 000 miles (32 000 km) pour les véhicules à roues.

Les systèmes de roues modernes utilisés sur les véhicules militaires suppriment le problème de la crevaison.

Remarquons que les astromobiles comme Curiosity, véhicules relativement légers et lents (0,1 km/h pour Curiosity Mars Science Laboratory et 12 km/h pour le Rover lunaire d'Apollo 17), sont équipées de roues métalliques spéciales sans pneumatique.

Domaines d'utilisation

En pratique, la locomotion par chenilles est donc principalement utilisée pour les activités suivantes :

- transport sur la neige (motoneige, autoneige), surfaçage de sentiers pour motoneige et damage pour les skieurs;

- Bâtiment et travaux publics, Terrassement (Bulldozer, Pelle mécanique hydraulique);

- agriculture (tracteur agricole à chenilles, chenillard);

- travaux forestiers (abatteuse et tracteur-grumier);

- opérations militaires (char de combat).

Mentionnons aussi des usages moins fréquents:

- robotique mobile et d'intervention comme le déminage;

- déplacement de charges extrêmement lourdes (Engin de transport crawler, Bagger 293).

Perspectives futures

Pour la locomotion terrestre hors des routes, aucune amélioration spectaculaire basée uniquement sur le principe de la chenille ne semble prévisible tout en gardant un caractère rustique[12]. Pour franchir des obstacles particuliers, des architectures telles que des chenilles à l'extrémité de bras articulés mobiles resteraient concevables sans complications excessives. Par ailleurs, on peut raisonnablement prévoir que la locomotion à pattes procurera des possibilités de franchissement supérieures (cf le robot BigDog), mais sans apporter de progrès sur la consommation et la vitesse.

Les chenilles en bande souple

Chenille constituée de caoutchouc ou d'élastomère, armé[13] de fils d’acier et maintenant aussi mixé avec des barres de renfort. Adolphe Kégresse est le pionnier des chenilles souples sur lesquelles il a expérimenté dès 1910. Dans les années 20, il a développé, pour Citroën, une chenille souple à patins d'acier boulonnés sur des bandes de caoutchouc étroites et épaisses. Le canadien Adalbert Landry a aussi produit des chenilles souples à partir de 1919. En 1943, Studebaker s'est inspiré de la chenille de Citroën pour la chenille du «M29 Weasel» qu'il a construit pour l'armée américaine.

- Moins robuste à l'égard des aspérités des terrains, sa faible résistance à l'attrition (coupures, déchirures, arrachements) ne permet pas de l’utiliser partout (penser par exemple, à la différence entre un tracteur agricole à chenilles souples, prévu pour les champs labourés, et un bulldozer de travaux publics conçu pour évoluer dans des chantiers caillouteux).

- Beaucoup plus silencieuse.

- Permet de rouler plus vite que la chenille Holt. Cependant le rendement énergétique semble peu différent. Les chenilles souples chauffent à grande vitesse, d'autant plus que la chaleur s'évacue mal.

En raison des progrès dans les technologies des matériaux composites déformables, la tendance actuelle est de la préférer à la chenille articulée.

La chenille de type Bombardier

Cette chenille, inventée en 1935 par Armand Bombardier, est constituée de patins d'acier boulonnés sur courroies de caoutchouc armé. Le train chenillé est constitué de roues sur pneumatique qui roulent sur une dépression au centre des patins. La chenille est entrainée par un large barbotin recouvert de caoutchouc (résistant aux chocs)[14] qui s'appuie sur le centre des patins formés en conséquence. Bombardier utilise d'abord des bandes transporteuses (de convoyeur) initialement reliées par des charnières d'acier pour former des boucles, par la suite il inventé une machine à vulcaniser pour fabriquer des boucles sans joint. Les pièces constitutives (crampons et bossages de guidage latéral) sont rivetées ou simplement boulonnées.

Avantages: simplicité, économie, facilité de réparation, durabilité exceptionnelle (comparé aux chenilles entièrement en acier) et entraînement positif par barbotin plutôt que par friction comme la chenille de type White. Inventée pour les autoneiges, aujourd'hui cette chenille s'utilise principalement sur des véhicules de transport tout-terrain tel que Foremost-Nodwell et sur les dameuses.

Autoneige Bombardier.

Autoneige Bombardier. Foremost Nodwell

Foremost Nodwell Surfaceuse pour sentier de motoneige.

Surfaceuse pour sentier de motoneige. Dameuse Pistenbully.

Dameuse Pistenbully.

Chenilles moulées d'une seule pièce

- Bombardier, qui avait déjà inventé avec son fils Germain une machine pour fabriquer des courroies en boucle d'une seule pièce, a inventé la chenille large moulée pour la première motoneige en 1958.

- Chaque taille de chenille est fabriquée dans son propre moule et il est ainsi possible d'obtenir simultanément tous les crampons en relief directement par moulage. Pour circuler sur la glace, des crampons d'acier à tête au carbure peuvent être vissés au sommet des crampons moulés.

- La chenille est armée comme les pneus de fils ou câbles d'acier et est renforcée latéralement par des tiges de fibre de verre ou d'acier.

- L'entraînement de la chenille se fait soit par des dents moulées à l'intérieur ou par barbotin à travers des orifices prévus dans la chenille (entre chaque tige de renfort).

- D'abord utilisée pour les motoneiges, la chenille moulée est de plus en plus fréquemment adoptées en agriculture dans les champs détrempés. On l'utilise aussi sur train chenillé triangulaire pour remplacer les roues de tracteurs.

- Chenille souple en une seule pièce moulée

Remarquez la poulie de renvoi solidaire d'une glissière pour le réglage de la tension. Les galets de soutien sont remplacés par un patin.

Remarquez la poulie de renvoi solidaire d'une glissière pour le réglage de la tension. Les galets de soutien sont remplacés par un patin. Bande souple moulée avec des patins métalliques boulonnés.

Bande souple moulée avec des patins métalliques boulonnés. Tracteur Caterpillar Challenger MT765B sur 2 chenilles (agriculture).

Tracteur Caterpillar Challenger MT765B sur 2 chenilles (agriculture). Tracteur 4x4, dont les roues sont remplacées par des chenilles.

Tracteur 4x4, dont les roues sont remplacées par des chenilles. Véhicule tout-terrain (VTT) dont les roues sont remplacées par des chenilles.

Véhicule tout-terrain (VTT) dont les roues sont remplacées par des chenilles.

Les chenilles articulées

On peut les considérer comme étant une sorte de chaîne, c'est-à-dire un assemblage de maillons articulés les uns par rapport aux autres. Comme dans le cas d'une chaîne de transmission à rouleaux ou d'une chaîne de vélo, tous les axes d'articulation[15] restent parallèles entre eux. (Nombres[16] habituels de maillons par chenille: de moins de 32 (Renault FT) à plus de 100[17]).

Sur un maillon de chenille, on peut distinguer:

- du côté interne, les bossages ou saillies de guidage[18];

- la tuile dont la largeur est celle de la chenille;

- le crampon ou patin[Patin 1], qui peut former une pièce monobloc avec le maillon, ou au contraire y être fixé, par exemple par boulonnage;

- les divers alésages correspondants aux deux articulations (cf. axe, alésage, douille, coussinet autolubrifiant).

- Analogie entre une chaîne de transmission et une chenille (articulée) de véhicule

Chaînes à maillons larges et étroits rivetés.

Chaînes à maillons larges et étroits rivetés. Charnière de porte.

Charnière de porte. Chenille à pièces boulonnées remplaçables.

Chenille à pièces boulonnées remplaçables.

Remarques diverses:

- les problèmes de l'étanchéité et de la lubrification[19] des axes des chenilles articulées ne sont pas parfaitement résolus ;

- les crampons métalliques conviennent dans les terrains boueux ou caillouteux ;

- la chenille mixte, patins caoutchouc montés sur chenille métal, est plus silencieuse, plus adaptée à une évolution sur bitume et permet des vitesses supérieures avec une meilleure adhérence ;

- en théorie, il est plus facile et rapide de changer des patins caoutchouc qu'une chenille tout métal.

La chenille de type Lombard (Carden-Loyd ou Pidwell)

La chenille à patins reliés entre eux par un joint de style charnière a été inventée en 1900 (brevet en 1901) par Lombard; les patins sont munis d'orifices où s'engrènent les barbotins d'entrainement. Les faces intérieures des maillons, parfois garnies d'une épaisseur de caoutchouc, constituent un chemin sur lequel les galets roulent directement.

L'avancement en métallurgie depuis Lombard permet de fabriquer des patins larges et minces qui sont conçus à la même époque par Carden-Loyd et Pidwell. Par rapport à la chenille Holt, la chenille Carden-Loyd ou Pidwell[20] est peu épaisse, plus légère, et permet des vitesses plus élevées.

Elle est déformable vers l'intérieur, autrement dit elle est plus souple (si la suspension permet aux galets porteurs d'avoir une mobilité suffisante dans le plan vertical et dans ce cas la chenille se moule sur les irrégularité du sol).

Elle est utilisée sur les véhicules lourds et rapides, typiquement les chars de combat et pour le déplacement de véhicules lourds dont le travail est plutôt stationnaire.

- Chenilles Carden-Loyd Pidwell à une seule rangée de bossages de guidage

Suspension de type Christie sans galet de soutien.

Suspension de type Christie sans galet de soutien. Remarquez les 8 galets de roulement (sur 4 bogies) qui semblent constitués de 2 roues séparées.

Remarquez les 8 galets de roulement (sur 4 bogies) qui semblent constitués de 2 roues séparées. Remarquez les galets avec gorge, en forme de poulie.

Remarquez les galets avec gorge, en forme de poulie. Chenille métallique Pidwell dont un maillon sur deux portes un bossage de guidage.

Chenille métallique Pidwell dont un maillon sur deux portes un bossage de guidage.

- Chenilles Carden-Loyd Pidwell à 2 rangées de bossages de guidage

Le fléchissement du brin supérieur supporté par les 2 galets atteste de la souplesse de la chenille déformable vers l'intérieur.

Le fléchissement du brin supérieur supporté par les 2 galets atteste de la souplesse de la chenille déformable vers l'intérieur. Remarquez la relative souplesse de cette chenille Pidwell à 2 rangées de bossages de guidage.

Remarquez la relative souplesse de cette chenille Pidwell à 2 rangées de bossages de guidage. Chenille Pidwell typique à 2 rangées de bossages de guidage. Remarquez le guidage par les flancs des galets.

Chenille Pidwell typique à 2 rangées de bossages de guidage. Remarquez le guidage par les flancs des galets.

- La chenille géante, de type Carden-Loyd Pidwell, du crawler transporter de la NASA.

Grande chenille Pidwell pour charges extra lourdes. Remarquez le barbotin.

Grande chenille Pidwell pour charges extra lourdes. Remarquez le barbotin..jpg.webp) Cette chenille est du type Carden-Loyd Pidwell car le roulement des galets s'effectue directement sur le côté intérieur du maillon.

Cette chenille est du type Carden-Loyd Pidwell car le roulement des galets s'effectue directement sur le côté intérieur du maillon. La face extérieure d'un maillons est élargie et forme une sorte de tuile. Remarquez la position des axes d'articulation.

La face extérieure d'un maillons est élargie et forme une sorte de tuile. Remarquez la position des axes d'articulation.

La chenille de type Holt

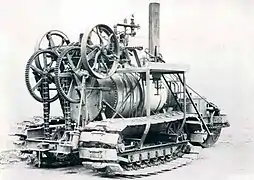

En 1904, Holt s'inspire de la chenille Lombard pour inventer la chenille à chaîne centrale sur laquelle sont boulonnés transversalement les patins indépendants qui entrent en contact avec le sol. L'entrainement s'effectue par la roue dentelée qui roule sur la chaîne.

La chenille Holt est généralement associée à une suspension rigide, ou du moins à faible amplitude de débattement. Les galets porteurs sont alors solidaires d'une poutre et n’ont pas de déplacements individuels.

Ce type de chenille équipe principalement les véhicules lents et robustes (engins de travaux publics, chargeuses, bulldozers, etc.) où le train chenillé est soumis à des couples très élevés.

- Chenille Holt typique de véhicule lourd et déplacement lent

Grue Liebherr.

Grue Liebherr. Détail côté barbotin.

Détail côté barbotin. Détail côté poulie de renvoi.

Détail côté poulie de renvoi.

Chenille de type White

En Amérique, la production en série d'automobiles économiques incite les automobilistes à trouver des solutions pour circuler en hiver. Les chaînes à neiges avaient leur limitations. Vers 1910, des bricoleurs transforment des automobiles en autoneige en remplaçant les roues avant par des skis, en ajoutant un essieu à roues libres devant le pont arrière et en reliant les roues par une chenille à travers d'acier emboutis reliés par des mailles d'acier (inspirée des chaînes à neige). Entre 1920 et 1940, les principaux fabricants qui proposent des trousses complètes de modification sont: Snowmobile Co. de West Ossipee, N.H. (Virgil White, brevet en 1917), acheté en 1924 par Farm Specialty Manufacturing Corporation de New Holstein au Wisconsin (B. F. Arps et Adolf Langenfeld), Snow Flyer de New Holstein (Adolf Langenfeld), Snow-Bird (fusion entre Arps et Langenfeld), Eskimobile d'Almena au Wisconsin et Hilco Auto Sled de St. Cloud au Minnesota.

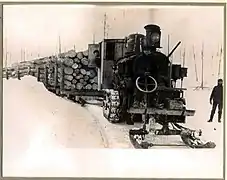

Aujourd'hui, ce type de chenille est encore utilisé par l'industrie forestière au-dessus de roues montées en tandem sur la machinerie d'abattage ou de transport de grume.

Snow Flyer (style White).

Snow Flyer (style White). Super-Snow-Bird (2 essieux ajoutés).

Super-Snow-Bird (2 essieux ajoutés). Abatteuse.

Abatteuse. Grumier avec mât de charge hydraulique.

Grumier avec mât de charge hydraulique.

Quelques dates

Vers 1900, plus d'une centaine de brevets portant sur la locomotion à chenille auraient déjà été déposés, et il est illusoire de vouloir inventorier des plans disparates, ou même des prototypes, plus ou moins réalisables.

Premières études et prototypes

Quelques auteurs de brevets ou prototypes, parmi d'autres :

- George Cayley (1773-1857) brevet 1826 ;

- Fiodor Blinov (1827–1902) brevet 1879 ;

- Clément Ader (1841-1925) brevets 1875 et 1878 prototype fonctionnel de chenilles porteuses non motrices (en 1877, quelques voitures portant des enfants et tirées par des chèvres ont circulé dans le Jardin des Tuileries). Ader dépose le et le des additifs à son « système de voie pour chemin de fer amovible », une maquette et un prototype fonctionnel;

- Charles Dinsmoor (en) (1834–1904) brevet 1886 ;

- En 1903, le capitaine polytechnicien Levavasseur aurait établi les plans d'un canon automoteur à chenilles.

Au tournant du XXe siècle, l'utilisation de chenilles est passée du stade des prototypes au stade de la fabrication industrielle.

Les débuts de la Chenille type Lombard (Carden-Loyd ou Pidwell)

En 1900, Alvin Orlando Lombard (en) (1856-1937) construit le premier véhicule à chenilles articulées à patins reliés par charnière, le Lombard Steam Log Hauler. Le grumier Lombard (transporteur de grumes) ressemble à une locomotive à vapeur (de 10 à 30 tonnes) munie de chenilles à l'arrière et d'une plate-forme sur deux skis devant la chaudière, où un timonier actionne le volant. Lombard en fabrique 83 et, à partir de 1918, il n'utilise que des moteurs à combustion pour un total d'environ 260 semi-chenillés. La première guerre mondiale stimule la recherche pour obtenir une chenille plus légère et mieux adaptée aux vitesses élevées en même temps que la métallurgie s'améliore rapidement. Les principaux[21] développements techniques semblent avoir été effectués par:

- En 1915, Holman H. Linn quitte Lombard et fait breveter une chenille dont la partie centrale (au sol) est supportée par un châssis triangulaire pivotant retenu par un ressort.

- Archibald William Pidwell (1885-?), fabricant de tracteurs agricoles près de Paris ;

- John Valentine Carden (1892-1935), (mort dans un accident d'avion), qui travailla en collaboration étroite avec;

- Vivian Graham Loyd (1894-1972). Ils avaient fondé en 1924 la compagnie Carden-Loyd Tractors Ltd, à Chertsey.

Les débuts de la chenille Holt

- 1904: Benjamin Holt (1849-1920), démonstration effective du premier tracteur à vapeur avec chenilles Holt utilisable pour le labour.

- 1904 David Roberts (1859-1928) ingénieur de la compagnie anglaise Richard Hornsby & Sons (en) fait breveter un tracteur sur chenilles.

- 1905: Holt enregistre la marque Caterpillar.

- 1907: La production de semi-chenillés Holt avec un moteur à combustion.

- 1908: Clarence Leo Best (en) (1878-1951) lance aussi une fabrication de tracteurs à chenilles.

- 1914 Holt achète le brevet de D. Roberts pour obtenir le système de direction par freinage indépendant des chenilles entrainées par un essieu avec différentiel[22].

- 1915: Prototype de char britanniques: Little Willie et Mark I, puis, dès 1916, nombreux modèles de tanks à chenilles Holt.

- 1925: Benjamin Holt et Clarence Leo Best s'associent pour fonder la Caterpillar Tractor Company.

Les débuts de la Chenille souple (vers 1910)

- 1910: Adolphe Kégresse (1879-1943): Essais à Saint-Pétersbourg de chenilles souples en divers matériaux: cuir, cordes diverses, poils de chameau tressés...

- 1913: Adolphe Kégresse dépose un brevet de chenille en bande de caoutchouc.

Pendant l'hiver 1913, une autochenille atteint officiellement sur la Neva une vitesse de 60 km/h, établissant ainsi un record pour un véhicule à chenille[23].

- 1916: Ray H. Muscott, (Waters, Michigan): brevet d'une autochenille.

- 1919: J. Adalbert Landry (Mont-Joli, Québec): construit une première autoneige en 1919 avec deux chenilles de caoutchouc renforcé de toile. Il obtient le brevet d'une autoneige en 1923 et est le premier à utiliser le terme.

- 1935: Joseph-Armand Bombardier invente une chenille à courroies de caoutchouc renforcé (de convoyeur) et à travers d'acier emboutis, entrainée par un barbotin recouvert de caoutchouc (il obtient un brevet en 1937). En 1936, il construit une usine et produit l'autoneige B-7 en série, puis la B-12. En 1950, avec son fils Germain il invente une machine à fabriquer et vulcaniser des courroies d'une seule pièce (sans joint articulé).

- 1958, Bombardier fait breveter la première chenille moulée en caoutchouc armé et construit la motoneige Ski-doo.

- Premières réalisations de chenilles opérationnelles

Lombard Steam Log Hauler.

Lombard Steam Log Hauler. Tracteur Hornsby, 1907: la chenille est munie de patins en bois. La direction agit sur des freins montés sur l'essieu avec différentiel.

Tracteur Hornsby, 1907: la chenille est munie de patins en bois. La direction agit sur des freins montés sur l'essieu avec différentiel. Holt à vapeur avec roue avant, 1908.

Holt à vapeur avec roue avant, 1908. Essai d'une chenille souple par Kégresse vers 1910; la chenille semble recouverte de neige.

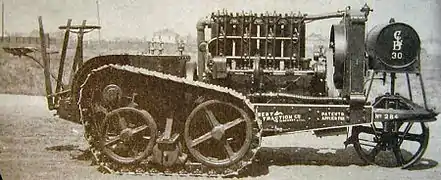

Essai d'une chenille souple par Kégresse vers 1910; la chenille semble recouverte de neige. C. L. Best, Autotractor 1915.

C. L. Best, Autotractor 1915.

Notes et références

- Le nombre des galets de roulement des panzers I, II, III, IV allemands était respectivement : 4,5,6,8.

- Noter qu'il est plus simple d'entraîner, à des vitesses différentes, les 2 barbotins d'un chenillard, que les huit roues motrices et leurs différentiels d'un 8x8 !

- Exemple particulièrement élaboré du char B1 français, utilisé en 1940, et comportant un différentiel auxiliaire contrôlé par le système hydrostatique Naëder

- Castor Hotchkiss HB40, Expéditions Polaires Françaises.

- Expéditions Polaires Françaises : Caractéristiques du weasel M 29C.

- Exemple actuel de chenilles amovibles : Entreprise Soucy, Canada.

- En réalité, la chenille étant essentiellement déformable la pression est toujours plus grande à l'aplomb des points de contact des galets porteurs (d'où l'intérêt des galets entrelacés).

- Jean-Pierre Badellon, Alliance géostratégique,

- Philippe Langloit, Roues ou chenilles ?, Défense et Sécurité Internationale, Hors-Série, no 12, juin-juillet 2010

- , ou Roues / chenilles. Arrête ton char., Jean-Dominique Merchet, 2008.

- C. R. Silversides, « Emploi des tracteurs articulés à roues pour le débardage. », sur Abitibi Paper Company, Toronto, Ontario, Canada (consulté le )

- Aperçu d'autres suggestions : Véhicules tout terrain hors norme, Jean-Marc Maclou, décembre 2009.

- Armature pouvant être caractérisée par le nombre de plis (au sens anglais de ply : couche, épaisseur).

- Le système de traction barbotin-chenille de 1935 est la première grande invention de Joseph-Armand Bombardier. Conscient de l’importance de sa découverte et bien au fait des lois du commerce, l’inventeur adresse une demande de brevet à Ottawa le 19 décembre 1936. Six mois plus tard, le 29 juin 1937, il reçoit une réponse affirmative du Bureau des brevets. Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier.

- Ce sont des liaisons pivot

- Le pas est naturellement la longueur de la chenille déroulée, divisée par le nombre de maillons.

- 96 sur le char Tigre I et 57 sur le Crawler transporter de la NASA.

- Vocabulaire peu courant, à vérifier

- La chenille idéale, scellée et lubrifiée, contribue à diminuer les frais d'entretien du train roulant. L'axe de la chenille a un revêtement permanent composé d'un lubrifiant hermétiquement scellé. Celui-ci minimise le contact métal-métal et ralentit l'usure de l'axe et des bagues.

- La dénomination «Carden-Loyd ou Pidwell» se trouve dans le :

- Traité de technique automobile. Ministère des forces armées - Charles-Lavauzelle & Cie (épuisé en 2014).

- 1953, fascicule 10 : les roues et les pneumatiques - les trains chenillés

- 1954, fascicule 15 : les véhicules spéciaux

- Le major Giffard LeQuesne Martel(1889-1958) est connu pour avoir construit un prototype de chenillette en 1924, mais, sous réserve de vérification, il ne semble pas être intervenu dans la conception de la chenille.

- (en) Regional District of Mount Waddington, « Statement of Significance for the Hornsby Steam Crawler. »

[PDF], sur http://www.rdmw.bc.ca, (consulté le )

[PDF], sur http://www.rdmw.bc.ca, (consulté le ) - mvcgfrance Dossier Kégresse, Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires.

- Sauf dans le cas, quasiment inutilisé, des remorques à chenilles non motrices, donc sans barbotin.

- Le mot patin est souvent employé avec le sens de maillon.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Académie de Nancy et Metz, enseignement Article sur la locomotion à chenilles avec une accentuation sur le petit matériel agricole.

- Site en liaison avec Vassili Chobitov et le Musée de Kubinka Articles en russe avec traduction automatique installée. Nombreux schémas de suspension.

- http://www.powmadeak47.com site en anglais Un schéma instructif d'une suspension à barres de torsion.