Lubrification

La lubrification ou le graissage est un ensemble de techniques permettant de réduire le frottement, l'usure entre deux éléments en contact et en mouvement l'un par rapport à l'autre. Elle permet souvent d'évacuer une partie de l'énergie thermique engendrée par ce frottement, ainsi que d'éviter la corrosion… Dans ces situations, les écoulements fluides sont parallèles aux surfaces, ce qui simplifie leur description et leur calcul (théorie de la lubrification).

On parle de lubrification dans le cas où le lubrifiant est liquide et de graissage dans le cas où il est compact[1].

- En mécanique, on lubrifie généralement les pièces de métal ou de céramique avec un corps gras, comme de l'huile ou de la graisse. Les lubrifiants sont des produits liquides, pâteux ou solides d'origine minérale (hydrocarbures pour l'essentiel), animale, végétale ou synthétique[2].

- En biologie, la lubrification intervient sous la forme de production, par les muqueuses concernées, d'un mucus à base d'eau. Elle intervient également dans le fonctionnement des articulations qui comptent parmi les meilleurs mécanismes « glissants » que l'on connaisse (lubrifiant anatomique).

- Dans les rapports sexuels, la lubrification se pratique naturellement ou avec la salive, l'emploi de gels lubrifiants, etc.

Rôles

- La lubrification permet de changer le coefficient de frottement entre deux éléments afin de faciliter le glissement ou le roulement entre ces éléments ainsi que d'éviter ou de minimiser l'usure et les échauffements,

- les lois physiques qui régissent ce domaine (la tribologie) sont très complexes et sont fondées à la fois sur la résistance des matériaux et la mécanique des fluides. Il est intéressant de comprendre des phénomènes tels que :

- la formation d'un coin d'huile ou d'un film d'huile entre deux pièces en mouvements,

- la notion d'épilamen,

- le changement de propriétés physiques des huiles en fonction de la pression et de la température.

- Plusieurs fonctions sont réalisées grâce à la lubrification :

- réduire l’usure des pièces,

- absorber / atténuer les chocs,

- réduire / contrôler la température,

- protéger de la corrosion,

- isoler les composantes de la contamination,

- nettoyer / enlever les contaminants[3].

Modes

Lubrification ponctuelle

La première méthode consiste à mettre le lubrifiant avant le mouvement ou durant le mouvement. Cela peut se faire de manière manuelle, par exemple en déposant des gouttes d'huile avec une burette, en plaçant de la graisse avec les doigts (si celle-ci n'est pas toxique), ou bien en appliquant le lubrifiant avec un pinceau. C'est par exemple le cas de la lubrification d'une chaîne de vélo, des gonds d'une porte… Cette lubrification peut aussi s'effectuer par projection à l'aide d'un aérosol (bombe).

Lubrification continue

La lubrification continue touche tous les mécanismes en mouvement et est constituée par un système de conduites qui amène, par l’intermédiaire d’une pompe, le lubrifiant vers les divers organes (paliers, coussinets, roulement à billes) à lubrifier. Le lubrifiant retourne au bac pour y être réfrigéré puis remonte en traversant un filtre qui retient les impuretés.

- C'est le cas notamment de l'huile pour un moteur à combustion interne. Le lubrifiant se dégrade, en particulier sous l'effet de la forte chaleur, et se charge en débris d'usure : il faut donc vidanger régulièrement le réservoir et le remplir avec du lubrifiant neuf. Dans certains cas (qui a tendance à se généraliser), l’huile passe par un radiateur de refroidissement, avant de retourner lubrifier les organes qui utilisent le même fluide (moteur, boîte-pont, turbo).

- Dans le cas des moteurs à deux temps, sauf pour les moteurs Diesel, le plus souvent le carburant est mélangé avec un pourcentage d’huile spéciale (appelée huile 2 temps) qui assure le graissage des organes en mouvement (mais on trouve de plus en plus des moteurs à deux temps à « graissage séparé »). Il n’y a pas, ensuite, de récupération d’huile, car celle-ci est brûlée en même temps que le carburant.

- Sur les machines fixes par rapport au sol, on peut également faire tremper la mécanique dans un lubrifiant liquide, on parle alors de bain d'huile ou de barbotage. Comme dans le cas des moteurs thermiques, le carter doit être rempli en respectant les niveaux mini et maxi.

- Le graissage à bague : le système est utilisé dans les paliers pour le graissage des tourillons et consiste en une bague, posée librement sur l’arbre, et d’un diamètre suffisamment grand pour tremper dans un réservoir à la partie inférieure du palier. Pendant le mouvement de rotation de la bague, l’huile qui y adhère est entraînée pour venir graisser le tourillon.

- L'usinage des pièces mécaniques nécessite une lubrification afin d'assurer le refroidissement des outils et des pièces et de limiter les efforts de coupe au strict nécessaire permettant l'enlèvement de matière (copeaux).

Lubrification et réfrigération

Dans le cas d'une lubrification automatique, l'appareil peut être équipé d'un bac de récupération qui permet de retraiter le lubrifiant en excès ou usagé.

Les machines-outils : tour, fraiseuse, etc., outre le lubrifiant pour le fonctionnement du mécanisme, utilisent des huiles de coupe pour faciliter le refroidissement de la pièce usinée et de l’outil, le glissement du copeau sur l’outil, augmenter la vitesse de coupe.

- Lubrification continue : le lubrifiant est généralement versé en jet continu et ensuite, récupéré dans un bac sous la machine, filtré et renvoyé dans le circuit. Le fluide employé est de l’huile de synthèse ou un mélange, de 5 à 10 % d’huile soluble (lubrifiant) et d’eau (réfrigérant), appelé eau de savon de par sa couleur laiteuse.

- Lubrification ponctuelle : peut aussi se faire de manière automatique, en général sous forme d'aérosol ; c'est le cas par exemple de l'usinage avec un tour à commande numérique. Ou avec un pinceau et un fluide spécifique pour le métal à usiner : huile de lin, pétrole (pour l’aluminium), suif.

Surface pré-lubrifiée

Le fabricant peut aussi livrer des organes ou des pièces pré-lubrifiés ou pré-graissés.

- C'est le cas par exemple de la plupart des préservatifs,

- certaines pièces mécaniques :

- roulement à billes graissé à vie, contient une réserve de graisse entre deux flasques d’étanchéité, ou trempé dans une émulsion de lubrifiant et de solvant avant mise en place dans le mécanisme,

- coussinet autolubrifiant, en alliage de cuivre fritté dont les microscopiques alvéoles retiennent le lubrifiant introduit sous pression au moment de la fabrication ;

- cas de certaines machines-outils : les glissières sont « grattées »[4] par des ouvriers spécialisés de manière à créer des micro-poches de lubrifiant chargées d'assurer l'existence de l'épilamen entre les surfaces en frottement.

Graisseurs

Graisseurs à huile

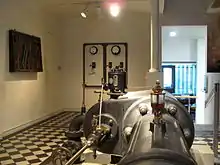

Il existe une multitude de réservoirs mobiles ou burettes pour l’approvisionnement en lubrifiant et également d’éléments, fixés sur les organes mécaniques, qui sont chargés de distribuer le fluide :

- graisseur à niveau d’huile, réservoir muni d’une lumière par laquelle on vérifie le niveau ;

- graisseur à mèche (en coton), celle-ci trempe dans le liquide qui remonte par capillarité et coule petit à petit jusqu’à l’organe à lubrifier ;

- graisseur à couvercle monté sur ressort, simple réservoir que l’on remplit d’huile qui redescend par gravité ;

- graisseur compte-gouttes, muni d’un réservoir en verre et d’un pointeau pour régler le débit et une petite lumière pour contrôler l’écoulement.

Graisseurs à graisse

Par suite de la consistance de la graisse, on est amené à exercer une pression pour l’obliger à s’écouler et à s’interposer entre les surfaces en contact. La graisse est utilisée de préférence pour les mécanismes exposés aux intempéries, où elle assure une protection contre les poussières ou/et lorsque la chaleur assure une fusion partielle, et également lorsqu’il est difficile d’effectuer des graissages fréquents. L'image à droite présente les différents types de graisseurs :

Graissage sous pression

On utilise soit des pompes à graisse dont la dimension dépend des fabricants et surtout du type de graisseurs. Pour les grandes installations de graissage (type garages autos), on utilise des centrales de graissage :

- 1 : système Técalémit, où le graisseur présente un six pans pour l’accrochage du bec de la pompe ;

- 2 : système Lub, le graisseur a une cuvette sphérique dans laquelle on vient appuyer l’embout sphérique de la pompe. Ces graisseurs présentent l’avantage d’être encastrables et ne présenter aucune aspérité sur les mécanismes où ils sont montés ;

- 3 : système « hydraulic », les graisseurs ont une tête sphérique où la pompe vient s’agrafer instantanément par une simple poussée ;

- 4 : graisseur miniature ;

Graissage à main

- 5 : graisseur Stauffer, constitué d’un réservoir rempli de graisse sur lequel un couvercle, rempli de graisse aussi, vient se visser. Un simple vissage manuel suffit à faire descendre la graisse ;

- 6 : graisseur à ressort, un peu plus compliqué que le précédent, c’est le ressort qui fait descendre la graisse. Ce graisseur convient aussi pour l’huile ;

- 7 : graisseur Dubrulle, fonctionnant sur principe du graissage à vis, utilisé sur les premières automobiles. C'est un élément de remplissage et de répartition de graisse permettant de centraliser la distribution du graissage dans les parties mécaniques. Le réservoir de graisse est relié aux organes à lubrifier par des tuyaux[1].

Protection contre agents extérieurs

Il existe, dans la vie courante, des actions de lubrification très banales que l'on opère inconsciemment :

- lubrification ponctuelle :

- goutte de suif (ou de savon) déposée sur la pointe d'une vis à bois pour faciliter sa pénétration dans la matière dure et surtout pour permettre un démontage aisé, malgré le temps passé et les intempéries subies,

- dépôt de graisse graphitée sur les vis et écrous, soumis à de très fortes températures, pour un démontage facilité ;

- protection contre l'humidité : comme passer du suif sur les chaussures (de marche ou autre) pour les imperméabiliser et les assouplir ;

- protection contre l'oxydation : phénomène normal aux produits exposés à l'air ;

- comme la couche de paraffine déposée à la surface des confitures mises en verrines pour les isoler de l'air ambiant,

- la couche de paraffine projetée sur la carrosserie des voitures neuves pour les protéger des intempéries pendant le stockage ou le transport,

- la couche de graisse déposée sur les organes mécaniques inertes exposés au climat marin (câbles et treuils sur les navires) ;

- protection contre les ultraviolets : huile et crème solaire passées sur la peau pour l'isoler des rayons du soleil.

Références

- Alpha Auto, Grande Encyclopédie De l'Automobile, mai 1977.

- Jean Groff, L'Organisation du graissage dans l'industrie, Paris, Maison de la chimie ; Presses documentaires,

- « Lubrification et graissage : Fonctionnement », Mobility Work, (lire en ligne, consulté le ).

- Par exemple P200 lipemec, France, lire en ligne, sur lipemec.com.