Paraffine

En chimie du pétrole et dans le langage des raffineurs, le mot paraffine signifie « alcane » ; n-paraffine ou normale-paraffine signifie alcane linéaire, tandis qu'iso-paraffine signifie alcane ramifié.

| Paraffine | |

| |

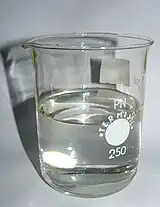

| Paraffine fondue. | |

| Identification | |

|---|---|

| No CAS | (>C20) |

| No ECHA | 100.029.375892624163827822t527181918272535272819203836 |

| No CE | 232-315-6 |

| No E | E905 |

| FEMA | 3216 |

| Propriétés chimiques | |

| Formule | CnH2n+2 |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | 50 à 57 °C[1] |

| Solubilité | Insol. dans H2O, EtOH[1]. Sol. dans le benzène, disulfure de carbone, chloroforme, éther diéthylique, huiles. Fondue, elle est miscible avec le spermaceti et les gras[2]. |

| Masse volumique | 0,90 g cm−3[2] |

| Point d’éclair | 199 °C[2] |

| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |

Le mot paraffine vient du latin parum affinis, « qui a peu d'affinité ». Il s'agit, non pas d'un distillat du raffinage du pétrole comme on peut le lire parfois, mais d'un produit extrait des résidus solides du pétrole — d'où la dénomination de « graisse minérale » ou « graisse ozocérite ». L'extraction a lieu à basse température, avec du propane liquide additionné aux goudrons qui n'ont pas distillé lors du raffinage. La paraffine peut être également extraite du lignite, de schistes bitumineux et de la tourbe. En raison d'une demande mondiale croissante, les chercheurs et industriels essaient de développer de la paraffine d'origine végétale, à base de lipides.

Les paraffines sont des matériaux thermoplastiques mais, leur basse température de fusion et leur assez faible poids moléculaire font qu'elles ne sont pas habituellement considérées comme des plastiques ou des polymères[3].

Pour des raisons de facilité et de moindre coût, mais aussi par manque d'installations de réception portuaires adéquates, des paraffines d'origine pétrolières et industrielles sont souvent massivement rejetées en mer, en profondeur, mais parfois retrouvées échouées sur les plages, ou dans le système digestif d'oiseaux et d'animaux marins. L'annexe II du règlement MARPOL classe ces cires de pétrole comme « produits flottants à haute viscosité, se solidifiant et persistants », dont le rejet en mer des résidus de lavage des citernes est strictement réglementé, mais actuellement autorisé dans certaines limites[3].

Histoire

Elle fut découverte en 1830 par le chimiste allemand, Karl von Reichenbach (1788-1869).

Ses propriétés lui ont permis notamment de supplanter la glycérine dans la fabrication des bougies. Si le terme est tombé en désuétude dans le domaine de la chimie (on parle d’alcanes ou hydrocarbures saturés), il persiste néanmoins dans d'autres domaines ou sciences, comme la cosmétique.

Les paraffines, car on en distingue plusieurs types, sont des alcanes, à savoir des molécules linéaires d'hydrocarbures saturés à chaîne non cyclique, et dont la formule brute est CnH2n+2, où la valeur de n se situe entre 18 et 32, celle de la masse molaire se situe entre 275 et 600 g/mol.

On distingue les paraffines constituées d'alcanes linéaires (n-alcanes) et celles constituées d'alcanes ramifiées (iso-alcanes), soit :

- les paraffines liquides ou fluides (paraffinum perliquidum), (n = 8 à 19) dont la viscosité est de 25 à 80 mPa s ;

- les paraffines huileuses ou pâteuses (paraffinum subliquidum), dont la viscosité est de 110 à 230 mPa s ;

- les paraffines solides (paraffinum solidum), cires (n = 20 à 40) dont la température de figeage (solidification) se situe entre 50 °C et 62 °C.

Les alcanes linéaires (n-alcanes) sont les éléments dominants dans les paraffines solides, tandis que les alcanes ramifiés (iso-alcanes) dominent dans les microcires. Blanche, assez transparente et inodore, la paraffine fond entre 40 °C et 71 °C :

- paraffine solide : entre 50 °C et 60 °C ;

- paraffine liquide : environ 45 °C.

Elle ne colle pas. Elle n’est pas un liant, contrairement à la cire d’abeille et certaines cires végétales ; il est dès lors difficile d’assurer l’homogénéité des mélanges, sans un autre additif liant ou dispersant avant sa solidification.

Production mondiale

Vers 2015, environ 4,79 millions de tonnes de cires industrielles sont produites dans le monde, pour un marché évaluée à 6,7 milliards de dollars et en croissance prévue de 1,5 à 2 %/an, augmentation essentiellement liée à une demande croissante d'emballage à usage unique selon Wei (2012)[4] et Grand View Research, Inc. (2017)[5].

Transport maritime

Dans le monde, des navires-citernes transportent en grands volumes divers types de paraffines, qui selon la réglementation internationale devraient être dénommées (surtout depuis le 1er janvier 2007, avec la nouvelle version du Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), qui réglemente la construction des navires eux-mêmes, ainsi que les résidus limites de rejet)[6] :

- "Cire de paraffine"[6] ;

- "Pétrolatum" (vaseline, une forme liquide de paraffine, aujourd'hui considérée comme cancérigène)

- "n-alcanes (C10 +)"[6] ;

Mais on les trouve aussi dénommées :

- Cires (ou "cire d'hydrocarbure", terme flou pouvant désigner les trois types de paraffine cités ci-dessus)[6]

Il existe de nombreux types de paraffines et ces quatre dénomination désignent des produits peu différents les uns des autres. De plus de nombreux synonymes sont utilisés dans les règlements pour les navires-citernes, dont[6] :

- « Paraffin [Paraffine] » (pour « cire de paraffine ») ;

- « Paraffin Jelly [Gelée de paraffine] » (pour « vaseline ») ;

- « Paraffine scale » (pour « cire de paraffine ») ;

- « Petroleum jelly [Gelée de pétrole] » (pour « vaseline ») ;

- « Minéral Tax [cire minérale] » (pour « petrolatum/vaseline ») ;

- « Mineral jelly [gelée minérale] » (pour « petrolatum/vaseline ») ;

- « n-paraffines (C10-C20)" (pour "n-alcanes (C10+)"

... alors que les produits paraffiniques standards mis sur le marché sont classés eux, en « Hard paraffine », « Soft paraffine » ou « Synthétique paraffine »[6].

Dans tous les cas, la réglementation de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL1973) s'applique, notamment les dispositions de l'annexe II sur le contrôle de la pollution par les substances liquides nocives en vrac[6], mais selon Giuseppe Suaria et ses collègues en 2018, alors que se prépare une refonte de l'annexe II de MARPOL, « l'adoption d'un vocabulaire univoque et la création d'un système de classification moins ambigu sont une nécessité urgente »[3].

Origines de paraffines trouvées en mer

Elles sont a priori toutes d'origine humaine et industrielle.

Les paraffines sont des cires pouvant être biosourcées, synthétiques et fossiles ; parmi les « cires fossiles », on trouve des cires minérales (telles que la cire de montan dérivée du charbon et l'ozokérite), les cires de pétrole (pétrolatum, paraffine et cires microcristallines) aussi dites « cires d'hydrocarbures » qui constituent l'essentiel du tonnage produit et représentent 85 à 90 % de la consommation mondiale de cire, même si on observe une demande croissante de cires synthétiques et végétales[7].

Quand elle sont d'origine fossile, les paraffines font partie des cires de pétrole qui sont des dérivés du pétrole brut. Elles se présentent sous forme de substances insolubles dans l'eau allant (selon leur degré de raffinage) du blanc crémeux au jaune foncé ou au brun pâle, généralement solides à température ambiante mais très visqueuses à des températures modérées[8].

Les cires pétrolières de paraffine sont souvent des sous-produits de la production d'huiles lubrifiantes et principalement constituées d'hydrocarbures saturés à longue chaîne, allant de C18 à C60, et principalement supérieurs à C25[9].

La réglementation internationale autorise les rejets en mer de certains déchets (de catégorie Y), sous la surface de l'eau (à 25 m), à plus de 12 milles nautiques des côtes, et "en route" (à vitesse lente, quelque part entre le port de déchargement et le port de chargement). La Convention MARPOL autorise les navires à faire à ce moment une boucle en mer[10]. Cette pratique réduit la zone sur laquelle les résidus sont rejetés en mer, mais elle peut contribuer à concentrer les rejets et risque par la suite d'induire une pollution chronique dans les régions où cela se fait, ou là où le courant peut transporter ces déchets.

Utilisations

Compte tenu de ses nombreuses qualités, la paraffine a un champ d'application extrêmement vaste et diversifié :

Industrie

- Quasiment dès sa découverte, la paraffine est utilisée au XIXe siècle pour la conservation de la viande.

- Avec le chlore, la paraffine a donné les chloroalcanes. Ceux à chaînes courtes sont substitués et maintenant interdits pour des raisons de toxicité. Ceux à chaînes plus longues sont moins toxiques (C14-C17) et les plus longs ne sont pas toxiques : graissage du cuir ; lubrifiant d'usinage ; plastifiant du PVC et du caoutchouc ; retardateur de flamme de certains textiles ; imperméabilisants ; mastics et peintures.

- Les paraffines sont utilisées dans la fabrication d'allume-feu pour barbecue.

- La paraffine solide est employée pour imperméabiliser le papier (alternative à la gomme sandaraque) et pour les panneaux de bois de construction hydrofuges (OSB3 et 4 par exemple).

- La paraffine solide est employée dans la fabrication des bougies, car elle fond vers 50-60 °C. Un additif la complète, la stéarine.

- La paraffine est utilisée comme agent d’enrobage, évitant l'altération du produit, sous le code E905 (E pour excipient).

- L'huile de paraffine est utilisée comme fluide de refroidissement et lubrifiant.

- Utilisation comme isolant, pour submerger un appareil électrique (transformateur par exemple), en tant qu'huile diélectrique.

- Mélangée à du nitrate de potassium (KNO3), la paraffine s'avère être un bon explosif[11] ou fumigène.

- Certains insecticides se servent des qualités d'enrobage de la paraffine pour étouffer les parasites.

Médecine

- En usage interne, la paraffine liquide est employée depuis le XIXe siècle comme laxatif

- En usage externe, elle entre dans la composition de nombreuses préparations dermatologiques et cosmétiques, en qualité d'excipient ou comme émollient.

- L'huile de paraffine est utilisée comme bouillotte médicale.

- Mélangée à des argiles boueuses, elle est utilisée à des fins paramédicales et thérapeutiques.

- La paraffine sert aussi très souvent à couper la gomme de haschich, à cause de la facilité à la faire fondre à basse température, mais aussi pour ses propriétés d'enrobage.

- La paraffine est utilisée pour imprégner et enrober les tissus au cours de la technique histologique avant l'étape de coupe au microtome (la technique histologique de routine est dite « FFPE » : Formalin Fixed Paraffin Embedded : fixation au formol inclus dans de la paraffine.

Art

- Peintures, crayons de couleur et cire à colorier.

- Utilisation à des fins photographiques, notamment l'explosion de paraffine au contact de l'eau[12].

Sport

Alimentation

- Peut être utilisée en conservation des confitures en coulant une couche fine dans le pot rempli, ce qui formera un bouchon hermétique après refroidissement.

- Peut être utilisée dans des recettes (paraffine alimentaire Flix-O).

Toxicité

Les paraffines pures utilisées pour le contact alimentaire ne posent pas, a priori, de problèmes.

Une étude de 1997 a mis en évidence une préoccupation concernant des paraffines peu ou mal raffinées utilisés pour la fabrication de bougies[13]. Les personnes présentes peuvent alors inhaler des composés cancérigènes ou potentiellement cancérigènes qu'elles contiennent (dans les fumées et vapeurs de ces bougies, on a retrouvé des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes (PCDF), des organochlorés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et certains composés organiques volatils (COV)[13]. Selon cette étude, les taux émis restent non préoccupants pour une personne moyenne, même si elle est momentanément exposée à des bougies allumées en nombre (certains restaurants, certains lieux religieux, certains moments ou lieux festifs).

La paraffine liquide ne doit pas être inhalée, et elle présente une certaine toxicité chez l'Homme en absorption interne, particulièrement chez l'enfant[14], mais les paraffines dures, dont certaines - à condition d'être pures et correctement raffinées - sont agrées et très utilisées dans les emballages en contact alimentaire.

De nombreuses études sur l'exposition alimentaire chronique et subchronique aux cires de pétrole en général ou à la paraffine en particulier, faites en laboratoire chez la souris, le rat et le lapin, ont conclu à l'absence de danger pour la santé (si la cire répond à certaines exigences de pureté[15] - [16] - [17]), et elles sont très utilisées dans les emballages alimentaires, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et certains aliments (comme additif alimentaire ou pellicule de protection).

Des réponses inflammatoires et des réactions histopathologiques ont été signalées par Smith et al., 1996[18] puis par Griffis et al. en 2010[19] chez des rats de laboratoire, mais uniquement quand ils étaient nourris avec des doses relativement élevées de cires de paraffines.

En 2013, l'EFSA n'a pas trouvé de raisons de remise en cause des usages alors faits des paraffines dans les produits de consommation[20].

Polluant environnemental

Trois mois après un nettoyage mécanique de la plage, on trouvait encore 4 740 fragments de cire par m2 sur la plage de Viareggio, et le vent en avait transporté les dunes proches et l'arrière-pays[21]

Constat

Des fragments de paraffines sont régulièrement retrouvés parmi les déchets marins, et échoués dans les laisses de mer. Il semblent de plus en plus fréquents semble-il depuis les années 2010, et ce, sur les plages du monde entier, parfois en grande quantité et sur plusieurs dizaines de kilomètres[3].

C'est une source de dommages évidents aux municipalités côtières européennes (ex : grands échouages survenu le long des côtes italiennes ou dans le nord de la France en 2017), bien que généralement absente des nomenclatures des déchets marins faisant l'objet d'un suivi. L'ingestion de ces cires et paraffines par divers organismes marins (oiseaux notamment) est documentée[3].

Origines

L'essentiel des paraffines trouvée en mer ou sur les plages proviendrait du transport maritime. D'importants volumes de cire de pétrole plus ou moins raffinée ou non raffinée (slack) sont transportés en vrac par des pétroliers ou cargos dans le monde[4]. Elles sont liquéfiées par des serpentins de chauffage de cargaison, pour permettre un déchargement plus facile. En fin de déchargement, les fonds de citernes en contiennent encore un peu, et de la paraffine a aussi pu cristalliser contre les cloisons froides et équipements intérieurs (résidus dits de stripping)[22].

Après chaque livraison, les navires doivent se débarrasser ces déchets (souvent plusieurs centaines de litres de résidus de paraffine par cuve-réservoir, plus ou moins selon l'âge et à la conception du navire, l'efficacité du système d'assèchement, le positionnement des bouches d'aspiration[22]. Le nettoyage est fait à la main par l'équipage ou automatiquement par des systèmes de nettoyage à jet rotatif utilisant de la vapeur d'eau, de l'eau chaude et/ou des solvants chimiques, selon un rapport Sea-Mer Asso, de 2017[22]. Les résidus peuvent ensuite être traités par des installations de réception portuaires, ou être rejetés en mer, à des conditions réglementées par l'Annexe II de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) émise par l'Organisation maritime internationale (OMI), qui vise notamment à limiter les rejets de substances liquides nocives (NLS) transportées en vrac. Des principes, normes et contrôles cadrent théoriquement les rejets de substances nocives en mer, mais comme pour les dégazages, des rejets illégaux existent[22].

Une autre source possible, plus rare, mais potentiellement conséquente en cas d'accident grave, est l'accident de forage pétrolier ou gazier offshore. En effet, certains pétroles bruts non raffinés (issus de forages profonds notamment) contiennent aussi d'importants volumes de cires de paraffine plus ou moins visqueuses. Un cas bien documenté est celui de la « fuite d'Elgin » (blowout suivi d'une exceptionnelle fuite de condensats de pétrole[23] de gaz naturel (200 000 m3/jour environ[24], survenues sur la plate-forme pétrolière et gazière offshore d'Elgin (Groupe Total) en Mer du Nord. L'accident, déclaré le 25 mars 2012 est encore le plus grave jamais survenu en Mer du Nord[25]. Dans ce cas la fuite a eu lieu sur la plateforme, et donc dans l'atmosphère[26] et les images faites sur la plate-forme montrent une tête de puits percée de 4 points de fuite (dont deux visibles sur l'image), avec toutes les installations environnantes recouvertes d'une épaisse couche de boue cireuse notamment constituée de paraffine provenant des condensats)[27].

Remarque : Dans ce type de contexte (exploitation profonde, sous très haute-pression [1100 bars] et haute température [> 110°C] ; à l'époque, c'était un record du monde)[28]) Total a trouvé « dans cette zone des condensats paraffiniques à près de 50% d'alcanes en C6+, alors que seul du gaz (C5−) était attendu compte tenu des conditions de haute températureles »[29] (selon Vandenbroucke & Behar (1999), ce fluide paraffinique monophasique trouvé de manière inattendue dans le réservoir gazier d'Elgin serait dû à l'augmentation (géologiquement très récente) de la température du réservoir, passée de 160°C à plus de 180°C lors du dernier million d'années)[29]) ; Or, les paraffines tendent à cristalliser au contact des contenants, ou à brutalement cristalliser au moment de la détente de pression. Elles peuvent alors boucher les vannes, pompes et tuyauteries non chauffées (on parle dans ces cas de "collages"). Ces "collages" ont un coût important pour l'industrie pétrolière, évalué dans les années 1990 à plusieurs milliards de dollars par an[30] - [31]. Ces condensats sont acides, et également très pollués par les métaux lourds (mercure, sulfures de plomb et de zinc notamment), ainsi que par du sulfure d'hydrogène, du benzène...)[32].

Classification

La version de l'annexe II en vigueur en 2007 classe les cires de pétrole comme « substances à haute viscosité et solidifiantes » entrant dans la catégorie de pollution intermédiaire Y : « Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors du nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputés présenter un danger pour les ressources marines ou la santé humaine ou nuire aux agréments ou à d'autres utilisations légitimes de la mer et justifient donc une limitation de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin », et non pas dans la catégorie X (NLS = Noxious Liquid Substances = substance source danger majeur pour le milieu marin, dont le rejet en mer est totalement interdit) ni la catégorie Z (NLS présentant un danger mineur pour le milieu marin justifiant donc une réglementation moins stricte en matière de rejet)[6].

Règlementation

Quand des substances de catégorie Y à haute viscosité ou solidifiantes (c'est-à-dire d'une viscosité égale ou supérieure à 50 m50 mPa·s à 20°C et/ou d'un point de fusion supérieur ou égal à 0°C) sont déchargées, l'annexe II de MARPOL stipule que les citernes du navire doivent être vidées (asséchées) dans toute la mesure du possible ; une procédure de prélavage des citernes doit alors être appliquée et le mélange résidu/eau généré pendant le prélavage doit être déversé dans une installation de réception au port de déchargement — ou dans un autre port à condition qu'il ait été confirmé par écrit qu'une installation adéquate est disponible — sans qu'il soit nécessaire d'atteindre une concentration finale dans les effluents, contrairement à ce qui se passe pour les substances de la catégorie X (règle 13, paragraphe 7.1.3). Par conséquent, à l'intérieur des «limites d'assèchement» - c'est-à-dire entre 75 et 300 litres + 50 litres de tolérance, selon l'âge et la catégorie du navire - les résidus de cargaison restants peuvent être légalement rejetés en mer, à condition que le rejet soit effectué sous la ligne de flottaison , en route à une vitesse minimale de 7 nœuds et à au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et à des profondeurs d'eau supérieures à 25 m. Et en Antarctique tout rejet de NLS ou de mélanges contenant de telles substances est interdit. Aucune autre région n'est répertoriée comme zone spéciale pour les restrictions de rejet en vertu des dispositions de l'annexe II, par conséquent, dans les régions particulièrement sensibles telles que la mer Méditerranée, l'océan Arctique, la mer du Nord et la mer Baltique, il n'y a pas d'interdiction générale de rejet de cire les résidus, contrairement à ce qui est prévu pour les déchets plastiques et les ordures ménagères par exemple, en vertu de l'annexe V de MARPOL.

Etat des lieux (Paraffine comme polluant marin)

En 2018, après deux grandes pollutions/échouages de paraffines en Méditerranée et dans le pas de Calais, une étude scientifique, basée sur une revue des connaissances et réglementations a exhorté les autorités compétentes à résoudre ce problème. Et notamment par ce qu'on ignore encore dans quelle mesure cette pollution est un danger pour les écosystèmes marins, les auteurs invitent à des politiques de précaution régissant plus rigoureusement les rejets de ces produits en mer[3].

La littérature scientifique sur les paraffines en mer est très pauvre, et aucune estimation fiable des rejets en mer n'existe, notamment car ce déchet marin (hormis dans la région OSPAR) est souvent comptabilisé dans une catégorie « autres » ou « divers » (ce que permettent des directives de surveillance du PNUE/COI pour les déchets sur les plages, Cheshire et al., 2009). Ses fragments produits ne sont pas non-plus comptabilisé parmi les microplastiques.

Mais des « incidents de pollution complexes » (définis par UEG[33] (2014) comme des déversements importants d'au moins 30 m3 de matériaux ou, alternativement, affectant au moins 10 km de côtes)[6] sont périodiquement signalés par les médias depuis les années 1990. Par exemple aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne notaient déjà Dahlmann et al. en 1994, les médias signalent des échouages de matériaux cireux jaunes ou blancs[34] (ex : 8 tonnes de paraffine a priori issue d'un même lavage de réservoir retrouvées sur une plage allemande en 1992, et plus de 2 000 oiseaux mort au nord du Pays-Bas en 1993 (sans que l'on sache si la cire de paraffine et/ou de l'huile de palme étaient la principale cause[34]. Scholten en 1993 mentionnait 10 000 et 20 000 oiseaux de mer (principalement des guillemots et, dans une moindre mesure, des pingouins et des mouettes tridactyles) échoués en mer du Nord à la suite d'une altération de la couche protectrice des plumes de l'oiseau induite par une paraffine raffinée riche en alcanes C14–C20[35]. De tels échouages de paraffines ont été signalés en en mer Baltique (mai 2010), dans le North Yorkshire (mai 2017), dans le nord de la France (plusieurs événements en 2016 et deux événements en juillet et octobre 2017), Suffolk et Norfolk (mai 2011), Pays-Bas (plusieurs événements en 2007, 2015, 2016 et 2017), Italie (2012, 2014, octobre 2016 et juin et novembre 2017), Danemark (mars, juin et août 2017) et 7 autres accidents se sont produits en Allemagne entre 2007 et 2014 selon l'UEG (2014)[6]. Généralement il s'agit de plusieurs tonnes de cire échouée échouée sur des dizaines ou des centaines de kilomètres du littoral. KIMO (2017) mentionne au moins 91 incidents se sont produits entre 2012 et 2016 dans 5 pays d'Europe du Nord (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède et France), ayant généré bien plus de 1,4 million d'euros de frais de nettoyage [36]. On sait que les navires-citernes ne transportent pas de paraffine pure mais des paraffines industrielles qui sont a minima des irritants pour les yeux (et les voies respiratoires si inhalées sous forme d'aérosol) et dont certaines sont classées cancérigènes[6].

Les marins pêcheurs retrouvent des blocs de paraffine dans leurs chaluts (dans 24 de 33 chaluts utilisés en mer du Nord lors d'une étude de l'Agence fédérale maritime et hydrographique allemande (BSH), laissant penser que la quantité totale de cire de paraffine présente en mer du Nord est très sous-estimée. La seule autre donnée off-shore disponible en 2018 semble remonter à 2013 où des fragments de cire paraffinique blanche étaient trouvés par Suaria et al. en 2016 dans un échantillon de fond marin du sud de la mer Adriatique à l'occasion d'une enquête sur les microplastiques[37].

Des restes de paraffine et autres cire de pétrole sont régulièrement trouvés sur les plages en grande quantité[3], faits documentés depuis les années 1960 depuis un premier cas signalé au sud de la Californie par Ludwig et Carter, en 1961[38]. On en a ensuite signalé en 1993 sur des plages du Panama[39], en 2014 en Corée du Sud[40], en 2014 au Brésil[41], en 2016 en Espagne[42], en 2017 en Italie[3], en 2017 au Portugal[43], Bulgarie (Simeonova et al., 2017), en 2013 en Afrique du Sud[44], en 2008 en Allemagne[45], à Hawaï[3], en 2018 en Russie[46], et jusque sur les littoraux de l'archipel de Pitcairn en 1995[47] ou en 1989 sur l'île subantarctique de Macquarie[48] ou en 1987 sur Tristan da Cunha (l'île habitée la plus reculée du monde)[49].

En 2010, le programme OSPAR de surveillance des déchets sur les plages fait figure d'exception en ayant intégré trois types de taille de « fragments de paraffine ou de cire » dans la rubrique « autres polluants »[50]. Mais ces éléments ont ensuite été omis des analyses statistiques observeront Schulz et al. en 2015[51], puis en 2017[52].

Selon J.A van Franeker (2013), ces déchets échappent à certains inventaires de déchet marins car ils sont pas toujours facilement et systématiquement identifié, ni généralement non considéré comme des « déchets » ou des « débris » mais plutôt comme une pollution chimique[53].

Selon la base de données OSPAR Beach Litter[54], de 2001 à 2016, des morceaux de paraffine ou de cire (identifiés visuellement comme tels) ont été trouvés dans 371 des 2 824 Enquêtes sur les déchets réalisées sur 151 plages différentes, avec une abondance moyenne estimée - lorsque la cire était présente - de 14,6 objets par mètre de ligne de rivage (max 738 objets/m). La mer du Nord est la zone la plus touchée, avec des enregistrements provenant surtout du Danemark, de Suède, de France, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. Et une tendance à la hausse est révélée par 16 ans de surveillance. Seules 8,9 % des observations proviennent des 10 premières années de surveillance (2001-2010) alors que plus de 91 % des cires et paraffines trouvées parmi les déchets marins l'ont été durent les 6 dernières années de cette veille (2011-2016). Les abondances moyennes (± erreur standard) variaient de 0,41 ± 0,10 éléments/m (n = 1 159 relevés ; max : 80 éléments/m) à 2,96 ± 0,64 (pour 1 665 relevés) ; avec jusqu'à 738 éléments par mètre inventorié), respectivement. L'Arctique (dont Islande et Groenland) ne sont pas épargnés avec jusqu'à 9 éléments/m de plage signalés dans la région de Tromsø[54] - [3].

Si dans le monde, les restes de paraffine sont bien moins nombreux que les articles en plastique, localement ils dominent parfois souvent la composition des déchets de plage (ainsi notaient Haseler et al. en 2018, sur 4 plages lituaniennes échantillonnées 10 fois entre 2014 et 2016, la paraffine était le principal polluant visible (63 % de tous les déchets, avec des valeurs culminant à 70 % de la total et à 94 % de la fraction de micro-déchets de moins de 5 mm)[55].

Paraffine en mer, concentrateur d'autres polluants marins

En Mer Baltique russe, Esiukova (2017) observait que les taux de paraffine (uniquement pour les fragments visibles à l'oeil nu) dans les échantillons de sable variaient de 0,03 à 8,66 % de la masse sèche[56].

Esiukova observe aussi que des agrégats de cire concentrent des fragments de microplastiques (dans un morceau de cire, il trouvait en moyenne 31,1 ± 18,8 microplastiques par échantillon ou 11 479 ± 10 785 fragment par kg de cire, soit des quantités de trois ordres de grandeur supérieures à celles trouvées dans les sédiments de plage environnants[56].

Les laisses de mer, les cires collantes légères agissent donc comme concentrateurs efficaces d'autres types de contaminants, dont microplastiques[56].

Biodégradation

En condition de laboratoire, la biodégradabilité des n- et iso-alcanes à longue chaîne, de la cire de paraffine et des cires de polyéthylène a été très étudiée car elle intéresse les industriels qui utilisent des paraffines pour de nombreux usages, et qui sont souvent confrontés à des besoins de dépollution de sites contaminés par des hydrocarbures et leurs dérivés ou sous-produits.

Diverses souches (dont thermophiles) de bactéries et de champignons se sont ainsi montrées capables de dégrader les paraffines en laboratoire ou dans certains sols pollués. Ces souches ont par exemple été étudiées par Hanstveit, en 1992[57] ; Marino en 1998[58] ; Rahman et al. en 2003[59] ; Kawai et al. en 2004[60] ; Sood et Lal en 2008[61] ; Zahed et al. en 2010[62] ; M'rassi et al. en 2015[63] ; Zhang et al. en 2016[64]). Les vitesse de biodégradabilité sont très variables selon le type de paraffine et le contexte.

En 2018, selon [3]aucune donnée publique n'était disponible sur le temps de séjour réel des paraffines volontairement ou accidentellement rejetées en mer, car leur taux de biodégradation réels dans le milieu marin n'a jamais été mesuré ou publié (et il varie probablement selon le contexte, avec la température, l'agitation de l'eau, la profondeur, le taux d'oxygène, le degré d'exposition aux UV, etc.).

Des indices suggèrent cependant une demi-vie des précipités cireux évacués par le navire de plusieurs années[3] ; par exemple Blumer et al. en 1973, observent que pour ce type de produit : « seuls quelques signes de dégradation se produisent après 16 mois d'exposition en milieu marin »[65].

Ingestion par les organismes marins

Avant raffinage et dans le milieu marin où elle peut adsorber divers polluants chimique et enrober ou coller entre eux de nombreux microplastiques, son écotoxicité est inconnue[3].

Fréquence d'ingestion

Quelques études apportent des indices sur la fréquence de l'ingestion de paraffine par des oiseaux marins, si ce n'est sur ses effets.

Ainsi, en Mer du nord, de la paraffine est signalée dans l'estomac de fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) en 2011 par van Franeker et al.[66], de même en Mer du Labrador par Avery-Gomm et al., en 2017[67]. Une étude (2017) en a aussi retrouvé dans les régurgitations de Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) et du Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)[68].

Une fois dans le bol alimentaire, la paraffine, surtout en petits fragments, devient difficile à identifier ; en 2018, très peu d'études ont cherché à chimiquement identifier et/ou quantifier la paraffine ingérée par les animaux marins. Giuseppe Suaria et ses collègues, relèvent néanmoins qu'« une augmentation statistiquement significative de l'ingestion de cire par les fulmars boréaux s'est produite de 1982 à l'an 2000 en mer du Nord »[3] ; ajoutant que les paraffine étaient aussi la principale catégorie en termes d'incidence et de poids dans les déchets ingérés (28 % d'incidence et masse moyenne de 0,54 ± 3,53 g et 2,2 ± 6,6 objets par oiseau selon les travaux de van Franeker et Meijboom (2002)[69]. La présence plus fréquente de paraffines dans l'estomac de ces oiseaux laisse penser que son abondance en mer a significativement augmentée. « Le fulmar boréal étant connu pour consommer des déchets de plastique marins, le gouvernement néerlandais a suggéré d'utiliser le contenu stomacal des fulmars lavés sur la plage comme outil de surveillance de l'abondance des déchets marins en mer du Nord ». La seule autre étude évoquant l'ingestion de cires/paraffines par des organismes marins date de 2016 et portait sur le tractus gastro-intestinal d'une tortue caouanne (Caretta caretta) trouvée morte en 2015 sur une plage sud-africaine[70].

Écotoxicité ?

Fautes de données écotoxicologiques, l'EFSA (2013) puis L'UEG (2014) ont estimé qu'on ne peut pas encore évaluer l'écotoxicité des cires de pétrole[6].

Si les paraffines raffinées (c'est-à-dire dont la teneur en huile ou pétrole est inférieure à 0,75 %) sont classées comme non-dangereuses et non-irritantes, ce n'est pas le cas de la plupart des cires non raffinées ou de paraffines et autres cires industrielles moins pures, souvent riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces paraffines-là sont des irritants de la peau et des yeux[15] - [71] - [17] - [6] et contiennent des HAP à des taux variables la paraffine[72] - [13].

Ainsi des échantillons de cire industrielle échouée en Allemagne en 2012, présentaient des taux de HAP atteignant 18 mg/kg (bien au-dessus des niveaux d'exposition considérés comme sans danger pour les enfants[6].

Dans les cuves des navires, les paraffines (contenant pour certaines déjà des taux élevés de HAP) peuvent aussi être contaminées par les agents de nettoyage tels que le perchloroéthylène ou le trichloréthylène utilisés pour nettoyer le cuves après le transport. Nombre de ces contaminants sont classés cancérigènes par l'Union européenne[6] - [22], mais peu de données sont disponibles quant aux risques posés par l'ingestion de ce type de paraffine ou par un contact, que ce soit chez l'homme ou pour les organismes et écosystèmes marins. Une revue d'étude de 2018 n'a pas trouvé d'évaluation rigoureuse des impacts environnementaux des paraffines perdues ou rejetées en mer[3].

L'UEG notait en 2014 qu'outre des contaminants chimiques (avérés), la question d'une éventuelle contamination biologique se pose ; en effet, il est démontré que les boules de goudron souvent trouvées sur les littoraux peuvent contenir des titres très élevés de bactéries potentiellement humanopathogènes (Vibrio vulnificus). On ignore actuellement si cela s'applique également aux paraffines[6].

Évolutions de la réglementation

Après des années de discussion, l'Organisation maritime internationale (OMI) a amendé l'annexe II de la convention MARPOL (MARPOL 73/78) en vigueur dans sa nouvelle version depuis le 1er janvier 2021, suscitant le mécontentement du lobby de l'huile de palme qui estime que le grand-public en a une « vision trompeuse » et que cette huile n'est pas nocive pour la vie marine et les êtres vivants[73]. En 2022, les proiets d'amendements de l'Annexe II ne semblent toujours pas acceptés[74]

Précautions à prendre en cas de nettoyage de dépôts littoraux de paraffines

En Allemagne, l'Institut fédéral d'évaluation des risques (BfR) a conseillé aux pays concernés et au CCME d'envisager des fermetures partielles de plages en cas de pollution par des substances paraffiniques[6]. Et les équipes de nettoyage doivent porter des gants par mesure de précaution[6].

Notes et références

- (en) George W. A. Milne, Gardner's commercially important chemicals : synonyms, trade names, and properties, Hoboken, John Wiley and Sons, , 1178 p. (ISBN 978-0-471-73518-2, lire en ligne), p. 468.

- (en) S. Gangolli, The Dictionary of Substances and Their Effects : O-S, vol. 6, Royal Society of Chemistry, , 6e éd., 952 p. (ISBN 978-0-85404-803-8, lire en ligne), p. 102.

- (en) Giuseppe Suaria, Stefano Aliani, Silvia Merlino et Marinella Abbate, « The Occurrence of Paraffin and Other Petroleum Waxes in the Marine Environment: A Review of the Current Legislative Framework and Shipping Operational Practices », Frontiers in Marine Science, vol. 5, , p. 94 (ISSN 2296-7745, DOI 10.3389/fmars.2018.00094, lire en ligne, consulté le )

- Wei H (2012) An overview of wax production, requirement and supply in the world market. Eur Chem Bull, 1(7), 266-268.

- Grand View Research, Inc. (2017). Paraffin Wax Market Analysis By Application (Candles, Packaging, Cosmetics, Hotmelts, Board Sizing, Rubber), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Central & South America, Middle East & Africa), By Country, And Segment Forecasts, 2014-2025. Technical Report, Report ID: 978-1-68038-520-5, Grand View Research, Inc.

- UEG (2014). “Pollution of the North and Baltic Seas with Paraffin,” in Independent Environmental Group of Experts “Consequences of Pollution Incidents”, Opinion dated 22 July 2014 | URL=http://www.bfr.bund.de/cm/349/pollution-of-the-north-and-baltic-seas-with-paraffin.pdf

- Kline & Company, Inc. (2010). Global Wax Industry 2010: Market Analysis and Opportunities. Technical Report Y635A, Kline & Company, inc.

- Moore & Munger Marketing Inc. (1995). Waxes used in hot-melt adhesives. Case A. J. Adhes. Sealant Council XXVI, 125–150.

- (en) William P. Cottom, Waxes, John Wiley & Sons, Inc., , 2301240503152020.a01 (ISBN 978-0-471-23896-6, DOI 10.1002/0471238961.2301240503152020.a01, lire en ligne)

- MARPOL ; Annexe II, chapitre 1, règle 1.6

- Köhler, J.; Meyer, R.; Homburg, A.: Explosivstoffe, zehnte, vollständig überarbeitete Auflage, Wiley-VCH, Weinheim 2008, S. 229, (ISBN 978-3-527-32009-7).

- « Explosion de paraffine », sur searchexperiment.olympe.in

- (en) C. Lau, H. Fiedler, O. Hutzinger et K.-H. Schwind, « Levels of selected organic compounds in materials for candle production and human exposure to candle emissions », Chemosphere, vol. 34, nos 5-7, , p. 1623–1630 (DOI 10.1016/S0045-6535(97)00458-X, lire en ligne, consulté le )

- Emploi et toxicité de la paraffine liquide per os chez l’enfant sur www.swiss-paediatrics.org.

- Shubik, P., Saffiotti, U., Lijinsky, W., Pietra, G., Rappaport, H., Toth, B., et al. (1962). Studies on the toxicity of petroleum waxes. Toxicol. Appl. Pharmacol. 4, 1–62.

- Elder, R. (1984). Final report on the safety assessment of fossil and synthetic waxes. J. Am. Coll. Toxicol. 3, 43–99

- Ekelman, K. (1993). “Microcrystalline wax and paraffin wax,” in Toxicological Evaluation of Certain Food Additives and Naturally Occuring Toxicants, Vol. 30, ed W.F.A. Series (Geneva: World Health Organization/International Programme on Chemical Safety), 253–260.

- Smith, J. H., Mallett, A. K., Priston, R. A., Brantom, P. G., Worrell, N. R., Sexsmith, C., et al. (1996). Ninety-day feeding study in fischer-344 rats of highly refined petroleum-derived food-grade white oils and waxes. Toxicol. Pathol. 24, 214–230.

- (en) L.C. Griffis, L.E. Twerdok, S. Francke-Carroll et R.W. Biles, « Comparative 90-day dietary study of paraffin wax in Fischer-344 and Sprague–Dawley rats », Food and Chemical Toxicology, vol. 48, no 1, , p. 363–372 (DOI 10.1016/j.fct.2009.10.024, lire en ligne, consulté le )

- EFSA (2013) Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), Scientific Opinion on the re-evaluation of microcrystalline wax (E 905) as a food additive. EFSA J. 11:3146. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3146

- Silvia Merlino, Marina Locritani, Mascha Stroobant et Erika Mioni, « SeaCleaner: Focusing Citizen Science and Environment Education on Unraveling the Marine Litter Problem », Marine Technology Society Journal, vol. 49, no 4, , p. 99–118 (DOI 10.4031/MTSJ.49.4.3, lire en ligne, consulté le )

- Sea-Mer Asso (2017). Industrial Paraffin-Wax Strandings on the Eastern Coast of the Channel. Contexts and Stakes. Technical Report, Sea-Mer Asso.

- « ELGIN FIELD – FACTS & FIGURES », Total E&P U.K.

- Fabrice Nodé-Langlois, Elgin, Penly, le Tréport, carambolage d’énergies, 2012-04-06, consulté 2012-04-07

- Par Le 2 avril 2012 à 14h01, « La fuite en Mer du Nord coûte 1,8 million d'euros par jour à Total », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Communiqué Total-ElginFuite de gaz sur la plate-forme d'Elgin Autour de la plate-forme d'Elgin, Total prépare activement les opérations de contrôle du puits d'où provient la fuite de gaz

- Total E&P UK Ltd, The Elgin G4 wellhead assembly with a view of the source of the gas leakon, photo faite 2012-04-05, 13h20]

- portail du groupe Total consacré au gaz naturel, consulté 2012-04-07

- (en) M. Vandenbroucke et F. Behar, « Kinetic modelling of petroleum formation and cracking: implications from the high pressure/high temperature Elgin Field (UK, North Sea) », sur Organic Geochemistry, (DOI 10.1016/S0146-6380(99)00089-3, consulté le ), p. 1105–1125

- Sanjay Misra, Simanta Baruah et Kulwant Singh, « Paraffin Problems in Crude Oil Production And Transportation: A Review », SPE Production & Facilities, vol. 10, no 01, , p. 50–54 (ISSN 1064-668X, DOI 10.2118/28181-pa, lire en ligne, consulté le )

- GE Totten, SR Westbrook, RJ Shah et GA Mansoori, Chapter 19—Petroleum Waxes, ASTM International, 525–525-32 (lire en ligne)

- K. Orski, B. Grimbert, C. Menezes & E. Quin (2007), Fighting Lead and Zinc Sulphide Scales on a North Sea HP/HT Field ; Total E&P UK Ltd. ; European Formation Damage Conference, 30 mai-1er juin 2007, Scheveningen, Pays-Bas ; (ISBN 978-1-55563-160-4) Society of Petroleum Engineer (résumé)

- L'UEG est un groupe indépendant d'experts allemands travaillant sur les effets des accidents polluants, baptisé en anglais “Consequences of Pollution Incidents“, qui joue un rôle de conseil scientifique pour le « Commandement Central des Urgences Maritimes », créée en 2004 sous l'égide des ministres du cabinet du ministère fédéral de l'environnement, du ministère fédéral des transports et d'autres départements gouvernementaux, ainsi que des ministères de l'environnement des cinq Bundesländer côtiers

- G. Dahlmann, D. Timm, Chr. Averbeck et C. Camphuysen, « Oiled Seabirds—Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark and Germany (1990–1993) », Marine Pollution Bulletin, vol. 28, no 5, , p. 305–310 (ISSN 0025-326X, DOI 10.1016/0025-326x(94)90155-4, lire en ligne, consulté le )

- Martijn Scholten, « Guillemot stranding caused by a paraffin oil spillage », Marine Pollution Bulletin, vol. 26, no 4, , p. 173 (ISSN 0025-326X, DOI 10.1016/0025-326x(93)90610-v, lire en ligne, consulté le )

- KIMO (2017). International Annual Report 2017. Technical Report,KIMO(Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon, Shetland)

- (en) Giuseppe Suaria, Carlo G. Avio, Annabella Mineo et Gwendolyn L. Lattin, « The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters », Scientific Reports, vol. 6, no 1, , p. 37551 (ISSN 2045-2322, PMID 27876837, PMCID PMC5120331, DOI 10.1038/srep37551, lire en ligne, consulté le )

- Paul Sabin, Beaches versus Oil in Southern California, University of California Press, , 52–78 p. (lire en ligne)

- Stephen D. Garrity et Sally C. Levings, « Marine debris along the Caribbean coast of Panama », Marine Pollution Bulletin, vol. 26, no 6, , p. 317–324 (ISSN 0025-326X, DOI 10.1016/0025-326x(93)90574-4, lire en ligne, consulté le )

- (en) Yong Chang Jang, Jongmyoung Lee, Sunwook Hong et Jong Su Lee, « Sources of plastic marine debris on beaches of Korea: More from the ocean than the land », Ocean Science Journal, vol. 49, no 2, , p. 151–162 (ISSN 1738-5261 et 2005-7172, DOI 10.1007/s12601-014-0015-8, lire en ligne, consulté le )

- (en) A.S. Leite, L.L. Santos, Y. Costa et V. Hatje, « Influence of proximity to an urban center in the pattern of contamination by marine debris », Marine Pollution Bulletin, vol. 81, no 1, , p. 242–247 (DOI 10.1016/j.marpolbul.2014.01.032, lire en ligne, consulté le )

- (en) Allan Thomas Williams, Peter Randerson, Carlo Di Giacomo et Giorgio Anfuso, « Distribution of beach litter along the coastline of Cádiz, Spain », Marine Pollution Bulletin, vol. 107, no 1, , p. 77–87 (ISSN 0025-326X, DOI 10.1016/j.marpolbul.2016.04.015, lire en ligne, consulté le )

- Zhukov, A. (2017). The Distribution, Abundance and Characteristics of Plastic Debris Along the Coast of Grândola, Portugal. Ph.D. thesis, Yrkeshögskolan Novia.

- Lamprecht, A. (2013). The Abundance, Distribution and Accumulation of Plastic Debris in Table Bay, Cape Town, South Africa. Ph.D. thesis, University of Cape Town.

- (en) Gerd Liebezeit, « Marine litter on the Kachelotplate, Lower Saxonian Wadden Sea », Senckenbergiana maritima, vol. 38, no 2, , p. 147–151 (ISSN 0080-889X, DOI 10.1007/BF03055291, lire en ligne, consulté le )

- (en) I.P. Chubarenko, E.E. Esiukova, A.V. Bagaev et M.A. Bagaeva, « Three-dimensional distribution of anthropogenic microparticles in the body of sandy beaches », Science of The Total Environment, vol. 628-629, , p. 1340–1351 (DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.02.167, lire en ligne, consulté le )

- Benton, T. (1995). From castaways to throwaways: marine litter in the Pitcairn Islands. Biol. J. Linn. Soc. 56, 415–422

- Slip, D. J., and Burton, H. R. (1989). “The composition and origin of marine debris stranded on the shores of subantarctic Macquarie Island,” in Proceedings of the Second International Conference on Marine Debris, 2–7 April 1989, eds R. Shomura and M. L. Godfrey (Honolulu: NOAA Tech. Memo. NMFS, NOAA-TM-NMFS-SWFSC, 403–415

- (en) Peter G. Ryan, « The Origin and Fate of Artefacts Stranded on Islands in the African Sector of the Southern Ocean », Environmental Conservation, vol. 14, no 4, , p. 341–346 (ISSN 0376-8929 et 1469-4387, DOI 10.1017/S0376892900016854, lire en ligne, consulté le )

- OSPAR Commission (2010). Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in the OSPAR Maritime Area. Technical Report, OSPAR Commission, London

- (en) Marcus Schulz, Thomas Clemens, Harald Förster et Thorsten Harder, « Statistical analyses of the results of 25 years of beach litter surveys on the south-eastern North Sea coast », Marine Environmental Research, vol. 109, , p. 21–27 (DOI 10.1016/j.marenvres.2015.04.007, lire en ligne, consulté le )

- (en) Marcus Schulz, Willem van Loon, David M. Fleet et Paul Baggelaar, « OSPAR standard method and software for statistical analysis of beach litter data », Marine Pollution Bulletin, vol. 122, nos 1-2, , p. 166–175 (DOI 10.1016/j.marpolbul.2017.06.045, lire en ligne, consulté le )

- van Franeker, J. A. (2013). Survey of Methods and Data Analyses in the Netherlands OSPAR Beach Litter Monitoring Program. Imares unpublished report, June 2013

- « OSPAR Beach Litter Database », sur beachlitter.ospar.org (consulté le )

- (en) Mirco Haseler et Gerald Schernewski, « Monitoring methods for large micro- and meso-litter and applications at Baltic beaches », sur Journal of Coastal Conservation, (ISSN 1400-0350, DOI 10.1007/s11852-017-0497-5, consulté le ), p. 27–50

- (en) Elena Esiukova, « Plastic pollution on the Baltic beaches of Kaliningrad region, Russia », Marine Pollution Bulletin, vol. 114, no 2, , p. 1072–1080 (ISSN 0025-326X, DOI 10.1016/j.marpolbul.2016.10.001, lire en ligne, consulté le )

- (en) Arnbjörn O. Hanstveit, « Biodegradability of petroleum waxes and beeswax in an adapted CO2 evolution test », Chemosphere, vol. 25, no 4, , p. 605–620 (DOI 10.1016/0045-6535(92)90291-X, lire en ligne, consulté le )

- Marino F (1998). Biodegradation of Paraffin Wax. Ph.D. thèse à l'université McGill

- (en) K.S.M. Rahman, Thahira J. Rahman, Y. Kourkoutas et I. Petsas, « Enhanced bioremediation of n-alkane in petroleum sludge using bacterial consortium amended with rhamnolipid and micronutrients », Bioresource Technology, vol. 90, no 2, , p. 159–168 (DOI 10.1016/S0960-8524(03)00114-7, lire en ligne, consulté le )

- (en) Fusako Kawai, Masaji Watanabe, Masaru Shibata et Shigeo Yokoyama, « Comparative study on biodegradability of polyethylene wax by bacteria and fungi », Polymer Degradation and Stability, vol. 86, no 1, , p. 105–114 (DOI 10.1016/j.polymdegradstab.2004.03.015, lire en ligne, consulté le )

- (en) Nitu Sood et Banwari Lal, « Isolation and characterization of a potential paraffin-wax degrading thermophilic bacterial strain Geobacillus kaustophilus TERI NSM for application in oil wells with paraffin deposition problems », Chemosphere, vol. 70, no 8, , p. 1445–1451 (DOI 10.1016/j.chemosphere.2007.08.071, lire en ligne, consulté le )

- M.A. Zahed, H.A. Aziz, M.H. Isa et L. Mohajeri, « Enhancement Biodegradation of n-alkanes from Crude Oil Contaminated Seawater », International Journal of Environmental Research, vol. 4, no 4, (DOI 10.22059/ijer.2010.251, lire en ligne, consulté le )

- (en) A. Guermouche M’rassi, F. Bensalah, J. Gury et R. Duran, « Isolation and characterization of different bacterial strains for bioremediation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons », Environmental Science and Pollution Research, vol. 22, no 20, , p. 15332–15346 (ISSN 0944-1344 et 1614-7499, DOI 10.1007/s11356-015-4343-8, lire en ligne, consulté le )

- Y.L. Zhang, Z. Liu et T. Liu, « Isolation and characterization of a novel paraffin wax-degrading bacterium, Pseudomonas sp strain PW-1, from petroleum-contaminated sites », Genetics and Molecular Research, vol. 15, no 2, (DOI 10.4238/gmr.15028021, lire en ligne, consulté le )

- (en) M Blumer, M Ehrhardt et J.H Jones, « The environmental fate of stranded crude oil », Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts, vol. 20, no 3, , p. 239–259 (DOI 10.1016/0011-7471(73)90014-4, lire en ligne, consulté le )

- (en) Jan A. van Franeker, Christine Blaize, Johannis Danielsen et Keith Fairclough, « Monitoring plastic ingestion by the northern fulmar Fulmarus glacialis in the North Sea », Environmental Pollution, vol. 159, no 10, , p. 2609–2615 (DOI 10.1016/j.envpol.2011.06.008, lire en ligne, consulté le )

- (en) Stephanie Avery-Gomm, Jennifer F. Provencher, Max Liboiron et Florence E. Poon, « Plastic pollution in the Labrador Sea: An assessment using the seabird northern fulmar Fulmarus glacialis as a biological monitoring species », Marine Pollution Bulletin, vol. 127, , p. 817–822 (DOI 10.1016/j.marpolbul.2017.10.001, lire en ligne, consulté le )

- (en) Heidi Acampora, Stephen Newton et Ian O'Connor, « Opportunistic sampling to quantify plastics in the diet of unfledged Black Legged Kittiwakes (Rissa tridactyla), Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) and Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) », Marine Pollution Bulletin, vol. 119, no 2, , p. 171–174 (DOI 10.1016/j.marpolbul.2017.04.016, lire en ligne, consulté le )

- van Franeker, J. A., and Meijboom, A. (2002). LITTER NSV, Marine Litter Monitoring by Northern Fulmars; A Pilot Study. Technical report, Green World Research, Alterra-rapport 401, Wageningen, Alterra.

- (en) Peter G. Ryan, Georgina Cole, Kevin Spiby et Ronel Nel, « Impacts of plastic ingestion on post-hatchling loggerhead turtles off South Africa », Marine Pollution Bulletin, vol. 107, no 1, , p. 155–160 (DOI 10.1016/j.marpolbul.2016.04.005, lire en ligne, consulté le )

- William. Lijinsky, Irving. Domsky, Gloria. Mason et H. Y. Ramahi, « The Chromatographic Determination of Trace Amounts of Polynuclear Hydrocarbons in Petrolatum, Mineral Oil, and Coal Tar. », Analytical Chemistry, vol. 35, no 8, , p. 952–956 (ISSN 0003-2700 et 1520-6882, DOI 10.1021/ac60201a009, lire en ligne, consulté le )

- (en) W.M. Mazee, H.R. Gersmann et A. van der Wiel, « Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum waxes and white mineral oils with appraisal of merits of different methods of analysis », Food and Cosmetics Toxicology, vol. 4, , p. 17–33 (DOI 10.1016/S0015-6264(66)80373-5, lire en ligne, consulté le )

- (en) Naterah Abdullah Sani, Kanagalingam Selvarasah et Aminuddin Md Arof, Issues on Palm Oil Shipment with Regard to the Revised MARPOL Annex II: A Review, vol. 167, Springer International Publishing, , 109–127 p. (ISBN 978-3-030-89987-5, DOI 10.1007/978-3-030-89988-2_8, lire en ligne)

- « Liste des amendements devant entrer en vigueur cette année et dans les années à venir », sur www.imo.org (consulté le )

Articles connexes

- Paraffine chlorée (chloroalcane)

- Parafangothérapie, thérapie utilisant la paraffine