Condensat de gaz naturel

Un condensat de gaz naturel est un mélange liquide d'« hydrocarbures légers » obtenu par condensation de certains gaz naturels bruts (le gaz brut est dit raw gas en anglais). Ce condensat est un mélange d'hydrocarbures de type C5 à C8 (c'est-à-dire à 5 à 8 atomes de carbone par molécule).

C'est un produit volatil, léger, (la densité API est proche d'environ 80[1]) et instable ; selon les pays, ces condensats sont ou ne sont pas pris en compte dans les statistiques de production pétrolière, même quand ils sont souvent similaires et vendus en tant que « pétroles bruts légers »[2].

Dénominations

Ce condensat est aussi parfois dénommé « liquide de puits de gaz naturel », « pentane plus », « C5+ ». Les anglophones le nomment aussi « drip gas » ou « natural gasoline » (littéralement « essence naturelle »), parce qu'il contient des hydrocarbures dont le point d’ébullition est proche de celui de l'essence.

Classification

Un condensat de gaz naturel peut aussi être inclus dans la catégorie des « lease condensates » (catégorie de condensats incluant tous les pentanes et d'hydrocarbures plus lourds que ce dernier[3], mais qui peut aussi désigner des condensats issus de gaz formés dans certains réservoirs de pétrole, dit « gaz associé »[4])[5], qui donnent un hydrocarbure liquide condensé, généralement alors mélangé au pétrole).

Certaines définitions ne sont pas encore de consensuelles[6] (gaz humide par exemple), mais certains auteurs[7] distinguent plus clairement les différents types de gaz.

Outre le gaz sec (qui ne forme pas de phase liquide en condition de production), la littérature spécialisée utilise les dénominations suivantes :

- le « gaz à condensat » : il forme une phase liquide dans le réservoir en cours de production (aussi dit condensate, gas condensate, ou parfois natural gasoline pour les anglophones) ;

- le « gaz humide » : il forme une phase liquide en cours de production dans les conditions de surface[8] ;

- le « gaz associé » : c'est le gaz qui coexiste avec une phase « huile » (à prendre ici au sens anglosaxon de « pétrole ») ; cette catégorie (gaz associé) comprend le gaz de couverture (« Gas-cap gaz », qui s'est accumulé dans le réservoir). Elle comprend aussi le gaz dissous dans certains pétroles, qui dégaze spontanément lors de la décompression ou quand le pétrole refroidit.

- les « gaz non-associés » (non-associed gazpour les anglophones) : ils incluent parfois les condensats de gaz naturel provenant du gaz humide[9].

Du gaz produisant des condensats peut provenir de nombreux types de puits[10] - [11], et l'examen d'un diagramme de phase permet de classer ces gaz[7].

Des condensats se forment in situ, à l'intérieur du réservoir géologique (dans la « roche magasin » même). Les géologues ou pétroliers parle alors[12] de "système rétrograde" parce que ces condensats sont source de liquide dit « rétrograde ». Ce liquide est un hydrocarbure léger qui apparaît à la suite du « déclin isotherme de pression » (cf. cricondentherm[13]).

L'hydrocarbure liquide se condense dans les pores de la roche quand l'extraction par forage y crée une chute de pression. Il y reste immobile alors que le gaz peut lui s'y déplacer (Cf. Loi de Darcy, lois de la thermodynamique). Ceci n'est cependant pas vrai à proximité du point de forage ; Là, le condensat se forme en plus grande quantité, sursature la roche et peut alors être aspiré avec le gaz. Les modèles laissent penser que 15 à 20 % d'un réservoir typique (si ce réservoir n'est pas à une température ou pression proche du point de regazéification) peut contenir des condensats. Ces condensats ne sont pas récupérables par les méthodes classiques d'extraction. Mais ils peuvent l'être si l'on maintient ou introduit une pression suffisante dans le réservoir pour conserver le fluide à l'état monophasique (c'est la « récupération assistée »[14]). Ceci se fait généralement soit en y injectant du gaz, soit en y injectant de l'eau de surface, éventuellement avec la saumure remontée avec le pétrole ou le gaz quand c'est le cas[15]. Une injection d'une quantité suffisante d'acide dans le réservoir peut aussi augmenter le rendement du puits. L'acide agrandit ainsi les pores de la roche (pour les roches carbonatées)[16].

Caractéristiques physiques

C'est un produit volatil, instable et inflammable. Sa pression de vapeur saturante est intermédiaire entre celle d'un condensat de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié (GPL, ou LPG en Belgique).

Sur le plan de la qualité pour la carbochimie ou pour le marché des carburants, il correspond à un pétrole extrêmement léger, de haute valeur économique (donnant de l'essence et du naphta en ne générant qu'une faible quantité de déchets). Il peut être mélangé avec des hydrocarbures plus lourds pour produire de l'essence commerciale.

Sa pureté à la source varie beaucoup selon la nature géologique du gisement (cf. origine organique du gaz, et type de matrice rocheuse du gisement). Le gaz extrait, et ses condensats sont plus ou moins « propres ». Leur composition varie aussi selon la profondeur (et la pression qui en dépend généralement).

Ils peuvent contenir de l’eau (souvent fortement chargée de sels) des impuretés (dont CO2 et du soufre sous forme de H2S, mai aussi de l’azote, de l’hélium, un peu d'hydrogène ou d'argon, et parfois des impuretés métalliques dont du mercure, plus rarement du plomb et du zinc (dans le cas du réservoir profond d'Elgin par exemple) ou encore des métalloïdes (arsenic typiquement[7]). Certaines de ces impuretés quand elles sont présentes en quantité importantes peuvent être source de problèmes de condensation rétrograde (formation de gouttelettes[7] ou d'apparition de cristaux remontés par le débit de flux. Ils peuvent causer la formation d'entartrement des puits et des conduites. Certains de ces tartres sont parfois difficiles à contrôler ou nettoyer.

Caractéristiques chimiques

Les « condensats » sont la fraction légère mais liquide à température et pression ambiante de certains gisements ; pour ce qui est du poids de molécules, ils contiennent des hydrocarbures allant du pentane (C5H12) jusqu'à l'heptane (C7H16) ou l'octane (C8H18).

Ils sont associés aux grands gisements de gaz naturel, mais parfois aussi au « gaz associé » abondamment produit par certains champs de pétrole.

Marché

Le marché des condensats de gaz naturel est en pleine expansion, tant pour un usage « domestique » (notamment dans les pays de l'OPEP) que pour l'exportation[2]. C'est le produit dont la production et la vente ont augmenté le plus vite dans les pays de l'OPEP (doublement entre 1995 et 2010[17]).

Cette « essence naturelle » (natural gasoline) a un indice d'octane trop bas pour pouvoir directement remplacer l'essence commerciale destinée aux moteurs des automobiles modernes. Elle doit être mélangée à des hydrocarbures un peu plus lourds.

Ces condensats sont également de plus en plus combinés à de l’éthanol (dans le cas du superéthanol E85 par exemple, le contenu final d'octane étant assez élevé pour être utilisé facilement dans les véhicules polycarburant.

Gisements

Ils sont très divers, mais ces condensats sont produits à partir de gisements de gaz non conventionnels forés de plus en plus profondément. Les gisements sont situés dans les continents ou en offshore, généralement sous le plateau continental, comme en mer du Nord ou en Asie du Sud-Est (ex : à 5 664 mètres de profondeur par la filiale, Total E&P Bornéo (filiale de Total) et ses partenaires dans le bloc B dans l´offshore de Brunei ; puits le plus profond foré au Brunei, qui a débité vers 2010 (10 millions de pieds cubes de gaz et 220 barils par jour de condensats)[18]).

Production mondiale

La comptabilité internationale de ces produits est délicate. En effet, leur définition a changé dans le temps et a varié selon les pays.

Des années 1990 à 2010, ces condensats ont été de plus en plus commercialisés, soit en mélange avec le pétrole, soit avec des produits pétroliers, soit directement comme « condensats » ou « pétrole très léger » (« very light crude oil »), ces condensats sont formellement exclus des objectifs et quotas de production de pétrole brut par l'OPEP[2].

Pourtant, en 2010 ils n’étaient toujours pas inclus dans la comptabilité officielle des « produits pétroliers » des pays de l'OPEP (et donc non soumises aux quotas de production). Alors que dans la plupart des autres pays producteurs, ils étaient considérés comme faisant intégralement partie de l'approvisionnement en pétrole brut (« crude oil supply ») et généralement inclus dans la comptabilité des produits pétroliers[2]. Ainsi, un règlement européen du encadre les statistiques de l'énergie. Il définit le pétrole comme « Huile minérale d'origine naturelle constituée d'un mélange d'hydrocarbures et d'impuretés associées, soufre par exemple. Elle existe en phase liquide aux conditions normales de température et de pression et ses caractéristiques physiques (densité, viscosité, etc.) sont extrêmement variables. Cette catégorie comprend aussi les condensats extraits des gaz associés ou non associés sur les gisements et les périmètres d'exploitation lorsque ceux-ci sont mélangés au brut commercial »[19] alors que les LGN sont « Les LGN sont des hydrocarbures liquides ou liquéfiés obtenus à partir du gaz naturel dans les installations de séparation ou de traitement du gaz. Les liquides de gaz naturel comprennent l'éthane, le propane, le butane (butane normal et isobutane), le pentane et l'isopentane et les pentanes plus (parfois appelés essence naturelle ou condensat) ». Par ailleurs la définition des « Produits primaires reçus » est la suivante : « Il s'agit des quantités de pétrole brut d'origine nationale ou importée (y compris les condensats) et de LGN d'origine nationale qui sont utilisées directement sans avoir été traitées dans une raffinerie de pétrole, ainsi que des retours de l'industrie pétrochimique qui, bien que n'étant pas des combustibles primaires, sont utilisés directement ».

Technique de production

Quand le « gaz brut » (raw gas pour les anglophones) sort sous pression du puits, la première opération consiste à le détendre et à en extraire d’une part l’eau (plus ou moins chargée de sels minéraux et de métaux), et d’autre part les condensats d’hydrocarbures qui se forment spontanément à la décompression du gaz ou à son refroidissement, généralement près de sortie de puits.

En mer, ces condensats sont récupérés sur la plate-forme offshore ou sur une plate-forme industrielle proche le cas échéant (PUQ de la plate forme d'Elgin en mer du Nord par exemple).

Les autres composants extraits des puits (hydrocarbures C1 à C4, dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène et hélium, avec d’éventuels contaminants métalliques (mercure par exemple) forment un mélange gazeux à température ambiante, qui est acheminé par gazoduc vers une usine d’épuration et préparation du gaz avant injection dans le réseau local ou transport pour exportation.

En fin de processus, les installations sont donc connectées à deux réseaux de collecte, l’un dédié au gaz et l’autre aux condensats liquides.

Dans cette usine (qui peut être proche des gisements, ou proche des lieux de consommation), le gaz subit ensuite une déshydratation par « point de rosée » du gaz (HDP ou HCDP pour « hydrocarbon dew point »), puis les différents composants sont séparés. Les hydrocarbures C2 à C4 sont vendus sous le nom de gaz de pétrole liquéfié (GPL et non pas GNL). Le dioxyde de carbone est le plus souvent simplement rejeté dans l'atmosphère, sauf s'il y a un utilisateur proche. Parfois, on le réinjecte dans une formation souterraine (séquestration du CO2) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gaz acide est vendu à l'industrie chimique ou séquestré. L'hélium est séparé et commercialisé, s'il est présent en quantité suffisante - dans certains cas, il représente une addition très importante aux revenus générés par le gisement.

Les condensats et les GPL ont une telle valeur marchande que certains gisements sont exploités uniquement pour eux, le « gaz pauvre » (méthane) étant réinjecté au fur et à mesure, faute de débouchés locaux. Même lorsque l'essentiel du gaz pauvre est vendu, on en réinjecte souvent une partie dans le gisement, pour ralentir la baisse de pression, et récupérer finalement une plus grande partie des condensats et du GPL.

L'autre partie (la plus grande) est transportée par gazoduc ou par méthanier vers les lieux de consommation.

Composition des condensats de gaz naturel

Il y a une grande variété de champs gaziers produisant du « gaz humide » dans le monde. Chacun d’entre eux a sa propre signature chimique (pour ce qui est de la composition de gaz), et une densité et composition de condensat spécifique. La plupart du temps, un condensat de gaz a une densité comprise entre 0,5 à 0,8 et contient au moins[20] - [21] - [22] - [23];

- Sulfure d'hydrogène (H2S)

- Monoxyde de carbone (CO)

- des thiols autrefois regroupés sous le nom générique de mercaptan. Ce sont eux qui sont (en grande partie) responsable de l’odeur du gaz et des condensats. Ce sont aussi eux qui expliquent en grande partie la capacité à remonter certains métaux et éléments toxiques) des profondeurs de la terre vers la surface (dont du mercure ; mercaptan vient du latin mercurius captans signifiant « qui capte le mercure »). Pour le chimiste des gaz et condensats, ces thiols sont souvent désignés par l’acronyme RSH où « R » désigne un groupe organique tel qu'un groupe éthyle ou méthyle, etc.).

- Des alcanes (hydrocarbures saturés uniquement constitués d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H), liés entre eux par des liaisons simples), de formule type : CnH2n+2. Dans les condensats de gaz, ils contiennent 2 à 12 atomes de carbone C2 à C12.

- Cyclohexane

- Aromatiques (benzène, toluène, xylènes et éthylbenzène et parfois naphtalènes)

Toxicité, écotoxicité

Au-delà d'une certaine dose, certains des composants des condensats sont toxiques, reprotoxiques, cancérigène et/ou mutagènes ou écotoxiques dont pour la faune aquatique[24]. Les métaux et hydrocarbures induisent des mécanismes de toxicité très différents, mais des effets de toxicités cumulées ou de synergies toxiques encore mal compris et difficiles à modéliser et anticiper[25] - [26] semblent jouer, peuvent survenir entre certains de ces hydrocarbures et les métaux[27], dont pour les synergies entre HAP et éléments traces métalliques[28],de même qu'une toxicité accrue quand il y a méthylation (du mercure par exemple, avec production de monométhylmercure hautement toxique et bioassimilable).

Accidents

Le , le MT Sanchi (pétrolier de type suezmax, naviguant sous pavillon de complaisance panaméen, appartenant à l'armateur pétrolier iranien NITC, transportant pour Hanwha Total Petrochemical [société codétenue à parité par le conglomérat Hanwha et le groupe français Total] 136 000 tonnes de condensats, percute au large de Shanghaï un cargo céréalier hongkongais et prend feu. Ses trente-deux marins meurent. Des fuites de condensat sont observées malgré sa double coque, et l'incendie du navire perdure une semaine jusqu'au dimanche . Ce jour le pétrolier coule en libérant une grande quantité de condensat, pouvant gravement affecter l'écosystème (dans une région fréquentée par des baleines, tortues, et riche en poissons et plancton). Le lendemain , une nappe d'hydrocarbure de plus de 100 km2, s'étendait sur plus de vingt kilomètres de long[29].

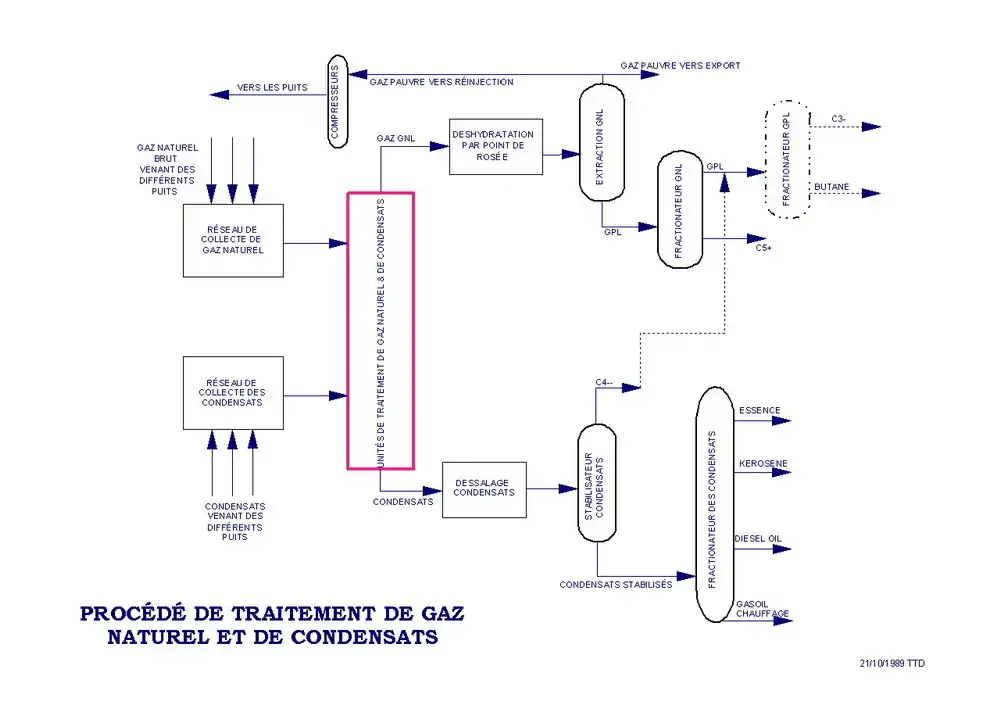

Séparation des condensats du gaz naturel brut

Il y a littéralement des centaines de configurations possibles pour ce processus. Le Schéma de procédé ci-contre n’en décrit qu’un des nombreux exemples possibles[30]

Le flux de gaz provenant d’un ou plusieurs puits est refroidi, assez pour atteindre le point de condensation des hydrocarbures (en) ce qui provoque la condensation de l’eau et d’une bonne partie des « condensats » d’hydrocarbure les plus lourds.

Le mélange monophasique ou diphasique gaz sec + eau condensée & condensats de gaz est ensuite acheminé vers un séparateur à haute pression où l'eau et les hydrocarbures condensés (qui surnagent sur l’eau parce que moins denses qu’elle) sont séparés.

Le gaz naturel provenant du séparateur haute pression peut alors être envoyé au compresseur principal vers un gazoduc.

En sortie du séparateur haute-pression, le condensat de gaz est débarrassé d’une partie de son eau et s'écoule à travers une vanne automatique vers un second séparateur( à basse pression cette fois). La brutale décompression du liquide après la vanne de contrôle provoque une vaporisation partielle du condensat, dite « évaporation flash » ou « vaporisation instantanée ».

De là, la fraction gazeuse est envoyée avec le gaz naturel via un «booster» (compresseur) puis vers un refroidisseur et vers le compresseur principal de gaz. Ce dernier augmente la pression des gaz provenant des séparateurs (de haute et basse pression) jusqu’au niveau nécessaire au transport dans le gazoduc vers une unité de raffinage du gaz naturel. La pression finale nécessaire dépend de la longueur de la conduite conduisant le gaz à l’usine de traitement du gaz où le gaz sera mieux déshydraté, désoufré, nettoyé de ses dernières impuretés. Puis l'éthane (C2), le propane (C3), les butanes (C4), et les pentanes (C5) pourront être séparés d’ hydrocarbures de poids moléculaire plus élevés que C5 +- (dits C5 +) valorisables comme sous-produits.

L'eau retirée des deux séparateurs (haute et basse pression) doit être épurées (de son sulfure d'hydrogène au moins (H2S) avant de pouvoir être éliminée ou réutilisée.

Une partie du gaz naturel brut peut être réinjectée dans la formation géologique d'où vient le gaz pour y maintenir la pression du réservoir, ou pour un stockage provisoire en attendant par exemple la création d'un gazoduc.

Le Drip gas

Drip gas (signifie littéralement « Goutte à goutte de gaz » ); il désigne un condensat de gaz qui forme une essence naturelle trouvée près de nombreux puits de gaz naturel et de pétrole, et qui est un sous-produit de l'extraction du gaz naturel. Il est également connu des Anglophones sous le nom de "condensat", "natural gasoline", "casing head gas", "raw gas", "white gas" and "liquid gold"[31] - [32] Ce “Drip gas” a des usages industriels en tant que nettoyant, dégraissant et solvant, en tant que combustible de lampe à pétrole ou dans certains réchauds à gaz ou cuisinières, ou comme additif dénaturant pour l’alcool (éthanol) utilisé comme carburant.

Utilisation historique dans les véhicules

Certains des premiers moteurs à combustion interne, tels que les premiers modèles construits par Karl Benz, et les premiers moteurs d’avion des frères Wright utilisaient une essence naturelle, qui pourrait être soit du Drip gas ou des hydrocarbures d’une nature proche, distillés à partir de pétrole brut. L'essence naturelle a un indice d'octane d'environ 30 à 50, suffisant pour les moteurs à faible compression du début du XXe siècle. À partir des années 1930, les moteurs améliorés et des taux de compression plus élevés requièrent des essences raffinées à indice d'octane beaucoup plus élevé, pour éviter le cliquetis du moteur qui traduit une auto-inflammation (ou « auto-allumage ») du carburant.

Aux États-Unis, dans les zones de production pétrolière, à partir de la Grande Dépression, le « drip gas » a été utilisé en substitution à l'essence commerciale pour alimenter des moteurs rustiques ou de tracteurs. Parfois le moteur fonctionnait correctement, parfois il produisait des explosions bruyantes et émettait une fumée nauséabonde[33].

Le chanteur folk américain Woody Guthrie commence son roman autobiographique Seeds of Man (Graines d'Homme) en décrivant son oncle Jeff cherchant à récupérer du « drip gas » dans une conduite de gaz naturel. Ce gaz est aussi mentionné dans La Balade sauvage, le film de Terrence Malick[34]

Il a été commercialisé en Amérique du Nord dans les raffineries de gaz et les quincailleries jusqu'au début des années 1950. Le «White gas » vendu aujourd'hui est un produit similaire mais en réalité produit dans les raffineries où le benzène interdit à la vente (cancérigène, mutagène) en a été retiré[35]. Des vols de « drip gas » étaient encore pratiqués dans les années 1970 aux États-Unis[36]. Son usage dans les voitures et camions est désormais illégal dans de nombreux États, et sa nocivité pour les moteurs modernes est établie (faible indice d'octane, forte chaleur de la combustion, manque d'additifs). Il émet une odeur particulière lorsqu'il est utilisé comme combustible, ce qui a permis aux policiers de détecter des gens utilisant illégalement du gaz au « drip gas »[37] - [38]

Composition, mélanges

Aux États-Unis, la législation (Code of Federal Regulations) associe la dénomination drip gas à un mélange de butane, pentane et hexane. Le « drip gas » peut être extrait et utilisé pour dénaturer les alcools lampants ou utilisé comme combustible[39]

Traitement des condensats

Notes et références

- sur l'échelle API qui est dégressive ; c'est-à-dire que plus le degré API est haut, plus le pétrole est léger. Au Canada un pétrole est dit « brut léger » ou « brut moyen » jusqu’à 900 kg/m3 ; au-delà il s'agira de « pétrole lourd » ou de bitume

- CGES (Center for global energy studies), What are OPEC NGLs? CGES « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive), février 2010, d'après Global Oil Insight, consulté 2012-04-08

- TeachMeFinance, - Def : « Lease condensate », consulté 2012-04-09

- Industrie Canada, Glossaire canadien des termes du pétrole et du gaz « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive)

- Def : « Crude oil less lease condensate »

- Hall, A.; Griffin, D.; Steven, R. (October 2007). A discussion on wet gas flow parameter definitions. Proceedings of 25th North Sea Flow Measurement Workshop.

- Alexandre Rojey, Le gaz naturel : Production, traitement, transport Couverture, Éditions OPHRYS, 1994 - 430 pages

- Tüv Nel, An Introduction to wet gas flow metering (Introduction à la mesure des débits et composition des gaz humides) ; résumé

- Robert Bowman (1945)Production of natural gasoline, Engineering and science monthly, pdf, 10 pages

- International Energy Glossary (a page from the website of the Energy Information Administration)

- Natural gas processing « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive) (a page from the website of the Energy Information Administration)

- Gravier, p. 67 et 68 (avec graphes)

- température d'équilibre comprise entre la température critique et la température maximale d'existence sous deux phases

- J. F. Gravier, Propriétés des fluides de gisements ; École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (France). Centre d'études supérieures de développement et d'exploitation des gisements

- Chambre syndicale de la recherche et de la production du pétrole et du gaz naturel. Sous-Commission Production, Manuel de traitement des eaux d'injection Éditions TECHNIP, 1973 - 250 pages, (ISBN 2710802228)

- Chambre syndicale de la recherche et de la production du pétrole et du gaz naturel. Comité des techniciens (sous-Commission Production) (1983) Manuel d'acidification des réservoirs ; Éditions TECHNIP, 116 pages, (ISBN 2-7108-0427-1) (Extraits)

- Voir fig 1, in CGES, What are OPEC NGLs? CGES « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive), février 2010, consulté 2012-04-08

- Le moniteur du commerce international, Total découvre du gaz à Brunei Brunei, Énergie, 2010-10-14

- Règlement (CE) N° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie, en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire ;4.11.2008 FR JOUE L 304/33 voir Chapitre 4 « Pétrole et produits pétroliers » ; §4.1 page 33/62 de la version PDF du texte en français, ou page 33 de la version papier

- Natural Gas Condensate « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive) ; Marathon Oil Company MSDS

- Natural Gas Condensate « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive) Phillips Petroleum Company, MSDS

- Condensate (Alaska) ConocoPhillips of Alaska MSDS

- Natural Gas Condensate Amerada Hess Corporation, MSDS

- Juan Bellas, Liliana Saco-Álvarez, Óscar Nieto, Ricardo Beiras, Ecotoxicological evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons using marine invertebrate embryo–larval bioassays (5th International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology ; Marine Pollution Bulletin Volume 57, Issues 6–12, 2008, Pages 493–502 (Résumé) en ligne : 18 April 2008, consulté 2012-04-14.

- Faust M, Altenburger R, Grimme LH (2000) Predictive Assessment of the Aquatic Toxicity of Multiple Chemical Mixtures. J Environ Qual 29:1063

- Price B, Borgert CJ, Wells CS, Simon GS (2002) Assessing toxicity of mixtures: the search foreconomical study designs. Human Ecol Risk Assess 8:305-326

- Kurt A. Gust; Ecotoxicology of metal-hydrocarbon mixtures in benthic invertebratees (Dissertation doctorale) ; Université de Louisiane, mai 2005

- Escher BI, Hermens JLM (2002) Modes of action in ecotoxicology: Their role in body burdens, species sensitivity, QSARs, and mixture effects. Environ Sci and Technol 36:4201-4217

- Risque d’une importante marée noire après le drame du « Sanchi » Journal le marin ; Publié le 08/01/2018

- Simplified Process Flow Diagram

- Mamdouh R. Gadallah and Ray L. Fisher, Applied Seismology : A Comprehensive Guide to Seismic Theory and Application”, (ISBN 1-59370-022-9).

- New Mexico State Police Association, “New Mexico State Police”, 1933-2000, (ISBN 1-56311-587-5).

- Oklahoma Historical Society, Encyclopedia of Oklahoma History and Culture « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive) (Encyclopédie de l'histoire et de la culture de l'Oklahoma)

- Badlands script « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive).

- http://fuel.papo-art.com/

- New Mexico State Police, 1933-2000.

- "Drip Gas Was A Real Gas for Me As A Kid" by Jack Cawthon, June 9 2004.

- Burning Drip Gas in Horntown, Oklahoma, by Clayton Adair.

- Matériaux autorisés comme carburant de l'alcool, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (Bureau du commerce et des taxes sur l'alcool et le tabac), consulté 2008-03-06

Voir aussi

Articles connexes

- Classification des hydrocarbures liquides

- Gaz naturel

- Méthane - Gaz de ville

- Forum des pays exportateurs de gaz

- Pétrole, Raffinage du pétrole

- Champ de gaz

- Carbochimie

- Contenu CO2

- Forum des pays exportateurs de gaz

- Ressources et consommation énergétiques mondiales

- Forage

- Débitmètre

- Mécanique des fluides

- Mécanique des fluides diphasique

- Écoulement polyphasique

- Rhéologie

Bibliographie

- (fr) Viviane Du Castel, Le gaz, enjeu géoéconomique du XXIe siècle: L'exemple de l'Europe ; Éditions L'Harmattan, 2011 - 198 pages

- (en) Frank Jahn, Mark Cook, Mark Graham, Hydrocarbon Exploration and Production ; Elsevier, - 384 pages

- (fr) F. Daviau, Interprétation des essais de puits : les méthodes nouvelles ; École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (France). Centre d'études supérieures de développement et d'exploitation des gisements

- (fr) Chambre syndicale de la recherche et de la production du pétrole et du gaz naturel, Complétion et reconditionnement des puits : programmes et modes opératoires ; Éditions TECHNIP, 1986 - 116 pages, Paris, (ISBN 2-7108-0492-1) (Extraits)

Liens externes

- (en) Réserves de gaz (dont condensats) aux États-Unis (mis à jour 2010-11-30, prochaine mise à jour prévue en )

- (en) Processing raw natural gas

- (en) Preparing raw natural gas for sales

- (en) Natural Gas Processing (part of the AP 42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors ; US EPA's AP-42 publication avec schéma)