Gazoduc

Un gazoduc est une canalisation destinée au transport de matières gazeuses sous pression, la plupart du temps des hydrocarbures.

Présentation

La majorité des gazoducs acheminent du gaz naturel entre les zones d'extraction et les zones de consommation ou d'exportation. On estime la longueur totale des gazoducs dans le monde à un million de kilomètres, soit plus de 25 fois la circonférence terrestre.

Les gazoducs sont en majorité terrestres, soit enfouis à environ un mètre de profondeur dans les zones habitées, soit posés à même le sol en zone désertique, ou en zone à sol dur (pergélisol). Leur diamètre varie entre 50 mm et 140 cm pour les plus importants. Toutefois, le tarissement des sources de proximité et l'éloignement croissant des zones d'exploitation ont conduit à l'établissement de gazoducs sous-marins.

Selon leur nature d'usage, les gazoducs peuvent être classés en trois familles principales :

- gazoducs de collecte, ramenant le gaz sorti des gisements ou des stockages souterrains vers des sites de traitement.

- gazoduc de transport ou de transit, acheminant sous haute pression le gaz traité (déshydraté, désulfuré, ...) aux portes des zones urbaines ou des sites industriels de consommation.

- gazoducs de distribution, répartissant le gaz à basse pression au plus près des consommateurs domestiques ou des petites industries.

Construction et exploitation

Les gazoducs sont constitués de tubes d'acier soudés bout à bout, recouverts d'un matériau isolant (polyéthylène, polypropylène, ..) contribuant à leur protection contre la corrosion. Ils peuvent être également revêtus intérieurement pour améliorer l'écoulement du fluide transporté ou pour prévenir la corrosion interne si le gaz transporté est corrosif.

Selon leur nature d'usage, les gazoducs sont exploités par des industriels de l'exploration production, du transport ou de la distribution. L'exploitation d'un gazoduc consiste à maintenir l'ouvrage en bon état de service dans les conditions optimales de sécurité et de coût.

Transport par gazoduc

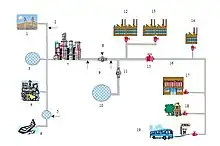

À partir des sites de traitement des gisements ou des stockages, le gaz est transporté à haute pression, (de 16 jusqu’à plus de 100 bar), dans des réseaux de grand transport dont les gazoducs constituent les principaux maillons. Ces réseaux comprennent en outre :

- des stations de compression, régulièrement espacées (tous les 80 à 250 km selon les réseaux) qui réhaussent la pression du gaz transporté et assurent sa progression dans les canalisations.

- des stations d'interconnexion qui constituent des nœuds importants du réseau de transport.

- des postes de livraison qui assurent la livraison du gaz naturel chez les gros industriels ou dans les réseaux aval de distribution. Ces postes assurent généralement des fonctions de détente, de réchauffage, de filtrage et de mesurage du gaz.

En France, le schéma général des réseaux de transport de gaz naturel comporte plusieurs dorsales principales souvent affublées de noms de baptême toponymiques (Artère des Hauts de France, de Guyenne, des Plateaux du Vexin, des Marches du Nord-Est, du Midi, ...). La desserte des zones montagneuses ou isolées, telles que le Massif central, n'est pas assurée. La proximité des gazoducs est signalée au sol par des bornes ou balises jaunes.

Gazoducs dans le monde

Gazoducs aux États-Unis

Le réseau couvre une grande partie du pays et il est resté relativement constant de 1984 à 2005, avec une longueur de 500 000 km environ[1]. S'y ajoute le réseau des gazoducs « offshore » (sous-marins), reliant les plates-formes de forage entre elles et au continent.

Le pipeline transcontinental (en) est un gazoduc qui part du golfe du Mexique (champs de gaz du Texas, de la Louisiane, du Mississippi et de l' Alabama), traverse la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie, et dessert le New Jersey et la région de New York. Le réseau de canalisations mesure 16 900 km.

Un nœud particulier du réseau est à noter : le Henry Hub, en Louisiane, qui sert de point de référence pour le calcul du prix des contrats à terme de gaz naturel pour l'ensemble du marché national. Ces contrats sont cotés au NYMEX.

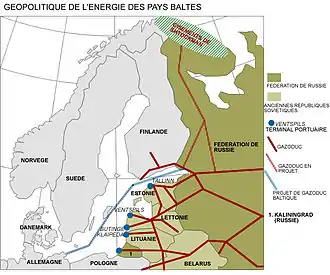

Gazoducs en Europe

Le réseau gazier européen terrestre (onshore) haute pression comportait en 2003 environ 203 185 km (à comparer aux 40 000 km environ d'oléoducs européens en 2004[1]). Le réseau gazier était encore en croissance au début des années 2000 (il était de 180 000 km en 1996[1]).

En 2003, il était réparti comme suit[2] :

| Pays | Gazoducs longueur en km (en 2003) |

|---|---|

| Allemagne | 73 600 |

| France | 35 751 |

| Italie | 30 120 |

| Suisse | 19 103[3] |

| Royaume-Uni | 19 000 |

| Pays-Bas | 11 600 |

| Espagne | 7 666 |

| Slovaquie | 6 196 |

| Hongrie | 5 270 |

| Belgique | 3 730 |

| Tchéquie | 3 637 |

| Autriche | 2 488 |

| Grèce | 970 |

| Danemark | 85 |

S'y ajoute le réseau offshore et un réseau d'environ 10 000 km consacré au transport d'autres gaz que le gaz naturel. Plus de 150 produits dangereux peuvent y circuler dont[1] :

La consommation de gaz a été en 2004 d'environ 458,3 milliards de m³ (augmentation de 3,3 % par rapport à 2003[1]). Un règlement européen de 2013 fait une priorité de l’interconnexion transfrontalière des réseaux énergétiques européens, dont le réseau gazier.

Gazoducs en France

Les gazoducs permettent en France la gestion de contrats d'acheminement souscrits par des expéditeurs auprès d'opérateurs de transport et de distribution. Le transport est principalement assuré par les entreprises Téréga (précédemment filiale de Total SA) et GRTgaz (filiale de ENGIE). La distribution est principalement assurée par GrDF, autre filiale de ENGIE et par une vingtaine de sociétés plus petites.

En France, l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz a été garanti par la loi en 2003, la CRE a été chargée de la régulation de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie.

La fourniture de gaz est assurée par une quarantaine de fournisseurs (expéditeurs ou traders). L'ouverture totale des marchés est effective en France depuis .

Autres modes de transport du gaz

Le caractère stratégique des gazoducs les rend vulnérables aux actes de sabotage dans les zones de conflit. Cette vulnérabilité ainsi que les grandes distances entre gisements et zones de consommation ont conduit à développer une forme alternative de transport sous forme liquide. Ainsi, le gaz naturel liquéfié (GNL), est transporté vers −162 °C à la pression atmosphérique, par navires méthaniers.

Accidents

Selon la base de données EGIG qui répertorie les accidents ou incidents ayant occasionné des fuites de gaz, il y a eu environ 1100 incidents avec rejets non intentionnels de gaz dans l'atmosphère ou le sol de 1970 à 2005[1] et toutes choses égales par ailleurs, c'est en Europe qu'a été déclaré le taux d'accident le plus bas rapporté à la longueur de tuyaux (6 fois moins qu'aux États-Unis), avec une exception notable en termes de gravité : l'accident de Ghislenghien () en Belgique (24 morts, 130 blessés, dont 33 sévèrement brûlés et 100 millions d'euros de dommages)[1].

Les accidents sont dus à une cause externe dans la moitié environ des cas[1].

Si les accidents sont assez rares, à cause de la pression du gaz dans les grandes conduites, quand ils concernent un pipe-line gazier (et moindrement pétrolier), ils sont généralement grave ou "majeurs" ; d'une gravité qui dépasse celle d'un accident majeur moyen tel que défini par la directive Seveso II (96/82/CE) en Europe selon une étude ayant analysé les bases de données disponibles pour les accidents sur gazoducs et pipelines[1]. Plus le gazoduc est grand, plus le nombre de tués ou blessés risque d'être élevé[1]. Le nombre d'accidents déclarés par an n'a pas significativement diminué depuis 1971[1].

En 2005, les réseaux gaziers de quelques pays européens ne disposaient pas encore de système de gestion du risque spécifique pour les gazoducs, de procédure de déclaration systématique d'incident, de dispositif obligatoire d'information du public, de plan d'urgence ou d'un plan de prévention des dommages aux tiers[1].

Contrôle d'intégrité

Une auscultation exhaustive des gazoducs se fait par une inspection interne utilisant des robots ou racleurs instrumentés[4].

Notes et références

- GA Papadakis (2005), Overview of pipelines in Europe–advantages and disadvantages ; UN/ECE Workshop on the Prevention of Water Pollution due to Pipe line Accidents unece.org

- Marcogaz (Technical Association of the European Natural Gas Industry www.marcogaz.org

- En Suisse, un dense réseau de transport du gaz naturel, gaz-naturel.ch, consulté le 11 mars 2014

- Stéphane Sainson, Inspection en ligne des pipelines. Principes et méthodes. Ed. Lavoisier. 2007. (ISBN 978-2743009724). 332 p.