Le Jour le plus long

Le Jour le plus long (The Longest Day) est un film américain sorti en 1962 et réalisé par Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, d'après le livre homonyme de Cornelius Ryan, publié en 1959.

| Titre original | The Longest Day |

|---|---|

| Réalisation |

|

| Scénario |

Cornelius Ryan, d'après son livre. Romain Gary, James Jones David Pursall, Jack Seddon Erich Maria Remarque, Noël Coward |

| Musique | Maurice Jarre |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | Twentieth Century Fox |

| Pays de production |

|

| Genre | Action, drame, historique, guerre |

| Durée | 172 minutes |

| Sortie | 1962 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Synopsis

Le film retrace chronologiquement les événements du débarquement allié en Normandie dans la journée du , précédé des derniers préparatifs de la veille au soir.

Il présente les différents théâtres d'opérations, du point de vue des Alliés et des Allemands, et différentes catégories d'intervenants : des centres de commandement jusqu'aux simples soldats en passant par les officiers intermédiaires et les forces de résistance, le tout ponctué de nombreuses anecdotes véridiques.

Fiche technique

- Titre original : The Longest Day

- Titre français : Le Jour le plus long

- Réalisation :

- séquences anglaises : Ken Annakin et Darryl F. Zanuck[1]

- séquences américaines : Andrew Marton

- séquences allemandes : Bernhard Wicki

- séquences des combats : Elmo Williams (réalisateur seconde équipe)

- séquences des sauts en parachute : Gerd Oswald[1]

- Assistants réalisateurs : Bernard Farrel, Tom Pevsner (en), Louis Pitzele, Gérard Renateau, Jean Herman[1] et Henri Sokal[1]

- Scénario : Cornelius Ryan, d'après son livre et Romain Gary, James Jones, David Pursall, Jack Seddon, Erich Maria Remarque[1] et Noël Coward[1]

- Direction artistique : Ted Aworth, Léon Barsacq, Vincent Korda et Gabriel Béchir[1]

- Photographie : Jean Bourgoin, Walter Wottitz, Pierre Levent[1], Henri Persin[1] et Guy Tabary[1]

- Prises de vues aériennes : Guy Tabary[1]

- Ingénieurs du son : Jo de Bretagne, Jacques Maumont et William Sivel

- Effets spéciaux[1] : Karl Baumgartner, Karl Helmer, Augie Lohman, Robert MacDonald, Alex Weldon, Joseph de Bretagne, David S. Horsley et Wally Weevers

- Effets visuels : Jean Fouchet

- Montage : Samuel E. Beetley

- Script-girl : Lucie Lichtig[1]

- Société de production :Twentieth Century Fox

- Producteurs : Darryl F. Zanuck et Elmo Williams

- Directeur de production[1] : Julien Derode, Christian Ferry, Lee Katz, Louis Wipf

- Distributeur :Twentieth Century Fox

- Musique : Maurice Jarre et thème de Paul Anka arrangé par Mitch Miller

- Pays d'origine :

États-Unis

États-Unis - Langues : anglais, allemand, français

- Format : noir et blanc (il existe une version colorisée)

- Ratio : 2.35 : 1 en CinemaScope 35 mm

- Son : Stéréo (4 pistes Westrex Recording System)

- Genre : Action, drame, historique et guerre

- Durée : 171 minutes

- Dates de sortie :

- France :

- États-Unis :

- Royaume-Uni :

- Allemagne de l'Ouest :

- Budget : ~ 10 000 000 $ US (estimation)

- Dates de tournage : un an environ[2], débuté en mai 1961[3] et achevé le 16 juin 1962[4].

Conseillers militaires

- Général Günther Blumentritt

- Lieutenant général James Gavin

- Major John Howard

- Capitaine de frégate Philippe Kieffer

- Général d'armée Pierre Kœnig

- Capitaine Helmut Lang

- Général de brigade The Earl of Lovat

- Général sir Frederick Morgan

- Lieutenant général Max Pemsel

- Major Werner Pluskat

- Colonel Josef Priller

- Frau Lucia Maria Rommel

- Vice-amiral Friedrich Ruge

Conseillers techniques

- Commandant Jean Barral

- Lieutenant-colonel Roger Bligh

- Commandant Willard L. Bushy

- Commandant Hubert Deschard

- Lieutenant-colonel A. J. Hillebrand

- Colonel James R. Johnson

- Capitaine Fernand Prevost

- Lieutenant-commandant Edward Copson Peake

- Colonel Albert Saby

- Colonel Joseph B. Seay

Distribution

Britanniques

- Patrick Barr (VF : Pierre Gay) : Group Captain J.M. Stagg (non crédité)

- Geoffrey Bayldon : un officier au briefing du général Eisenhower (non crédité)

- Lyndon Brook (VF : Roland Ménard) : Lt. Walsh (non crédité)

- Richard Burton (VF : Jean-Claude Michel) : Flying Officer David Campbell

- Bryan Coleman : Ronald Callen (non crédité)

- Sean Connery (VF : Henry Djanik) : Soldat Flanagan

- Bernard Fox : Un soldat (non crédité)

- Leo Genn (VF : André Valmy) : Brig. Gén. Edwin P. Parker Jr.

- John Gregson : Un aumônier militaire

- Jack Hedley : Officier de l'information de la R.A.F. (non crédité)

- Donald Houston (VF : Jacques Deschamps) : Un pilote de la RAF

- Simon Lack : Air Marshal Trafford Leigh-Mallory (non crédité)

- Peter Lawford (VF : René Arrieu) : Brigadier Lord Lovat

- Leslie de Laspee : Piper Bill Millin (non crédité)

- Michael Medwin : Soldat Watney

- Kenneth More : Captain (Colonel) Colin Maud

- Louis Mounier : Air Marshal Arthur William Tedder (non crédité)

- Leslie Phillips : Un officier de la RAF

- Trevor Reid : General Bernard Montgomery (non crédité)

- Norman Rossington : Soldat Clough

- Richard Todd (VF : Marc Cassot) : Major John Howard

- Richard Wattis : Un parachutiste

- Howard Marion-Crawford : Le médecin en planeur (non crédité)

Américains et Canadiens

- Henry Fonda (VF : Jean Martinelli) : Brigadier Général Theodore Roosevelt, Jr.

- John Wayne (VF : Claude Bertrand) : Lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort[5]

- Robert Mitchum (VF : Roger Tréville) : Brigadier Général Norman Cota

- Robert Ryan (VF : Raymond Loyer) : Brigadier Général 82° Airborne James M. Gavin

- Mel Ferrer (VF : Roland Ménard) : Général Robert Haines

- Rod Steiger (VF : Marcel Bozzuffi) : Commandant de Destroyer

- Red Buttons (VF : Guy Piérauld) : Soldat John Steele

- Roddy McDowall : Soldat Morris

- Eddie Albert (VF : Serge Nadaud) : Colonel Thompson

- Paul Anka (VF : Pierre Trabaud) : Un ranger américain

- Richard Beymer : Soldat Dutch Schultz (qui a gagné 2 500 dollars au jeu)

- Ray Danton (VF : Michel Gatineau) : Capitaine Frank

- Fred Dur : Un Major des rangers

- Fabian : Un ranger

- Tony Mordente : Un ranger, celui qui sert les repas (non crédité)

- Steve Forrest (VF : Jean-Pierre Duclos) : Capitaine Harding

- Henry Grace (VF : Claude Péran) : Général Dwight D. Eisenhower (non crédité)

- Peter Helm : Un jeune GI

- Jeffrey Hunter (VF : Roger Rudel) : Sergent John H. Fuller

- Alexander Knox (VF : Serge Sauvion) : Général Walter B. Smith

- Dewey Martin : Soldat Wilder

- Sal Mineo (VF : Serge Lhorca) : Soldat Martini

- Edmond O'Brien (VF : Georges Aminel) : Général Raymond O. Barton 4e Infantry division

- Tommy Sands : Un ranger

- George Segal : Un ranger

- Nicholas Stuart : Lieutenant Général Omar Bradley (non crédité)

- Tom Tryon (VF : Michel Gudin) : Lieutenant Wilson

- Robert Wagner (VF : Philippe Mareuil) : Un ranger

- Stuart Whitman (VF : Michel Roux) : Lieutenant Sheen

- Clint Eastwood : Un para[1] (non crédité)

- John Crawford : Colonel Caffey (non crédité)

- Joseph Lowe : un soldat escaladant la Pointe du Hoc (non crédité)

- Edward Meeks : un soldat américain (non crédité)

- Mickey Knox : l'aviateur américain à l'œil bandé (non crédité)

Australiens

- John Meillon : Amiral Alan G. Kirk (non crédité)

- Ron Randell : Joe Williams

Belges

- Fernand Ledoux : Louis

- Jean Servais : Contre-amiral Jaujard

Français

- Arletty : Madame Barrault

- Yves Barsacq : résistant français (non crédité)

- Jean-Louis Barrault : Père Louis Roulland

- Bourvil : le résistant et maire de Colleville-sur-Orne

- Pauline Carton : la femme de Louis

- Irina Demick : Jeanine Boitard[6]

- Christian Marquand : Commandant Philippe Kieffer

- Maurice Poli : Jean, un passeur (non crédité)

- Madeleine Renaud : la Mère supérieure

- Georges Rivière : Second-maître Guy de Montlaur

- Jean Servais : contre-amiral Robert Jaujard

- Alice Tissot : la concierge (non créditée)

- Georges Wilson : Alexandre Renaud, maire de Sainte-Mère-Église

- Bernard Fresson : un pilote français (non crédité)[7]

- Fernand Ledoux : Louis, l'habitant de la maison qui regarde le sergent « Kaffeekanne » passer

- Michel Tureau : le radio du Commandant Kieffer (non crédité)

Allemands

- Hans Christian Blech (VF : Jean-Claude Michel) : Major Werner Pluskat

- Wolfgang Büttner : Général Hans Speidel

- Gert Fröbe : Sergent « Kaffeekanne »

- Paul Hartmann (VF : Richard Francœur) : Feld-maréchal Gerd von Rundstedt

- Ruth Hausmeister : L'épouse de Rommel (non crédité)

- Michael Hinz : Manfred Rommel (non crédité)

- Werner Hinz (VF : André Valmy) : Feld-maréchal Erwin Rommel

- Karl John (VF : Albert Augier) : Général Wolfgang Häger

- Curd Jürgens (VF : lui-même) : Général Günther Blumentritt[8]

- Til Kiwe : Capitaine Helmuth Lang (non crédité)

- Wolfgang Lukschy : Général Alfred Jodl (non crédité)

- Kurt Meisel : Capitaine Ernst Düring (non crédité)

- Richard Münch : Général Erich Marcks

- Hartmut Reck : Sergent Bernhard Bergsdorf (non crédité)

- Heinz Reincke (VF : Yves Brainville) : Colonel Josef Priller (non crédité)

- Ernst Schröder : Général Hans von Salmuth (non crédité)

- Heinz Spitzner : Lieutenant-colonel Helmuth Meyer (non crédité)

- Wolfgang Preiss (VF : Hans Verner) : Général Max-Josef Pemsel

- Peter van Eyck (VF : Howard Vernon) : Lieutenant-colonel Ocker

- Eugene Deckers : Major à l'église (non crédité)

- Loriot : officier d'ordonnance du Général Pemsel (non crédité)

Acteurs coupés au montage

- Gil Delamare : un cascadeur

- Yvan Chiffre : un cascadeur

- Alexandre Renault : un cascadeur

- Guy Marchand : un parachutiste

- Françoise Rosay : une paysanne

- Jean Champion

- Michel Duchaussoy

- Clément Harari

- Rudy Lenoir

- Fred Personne

- Siân Phillips

- Marcel Rouze

- Dominique Zardi

- Jean-Jacques Vergne

Production

Inspiration

L'expression traduite par « le jour le plus long » serait du maréchal Erwin Rommel et daterait du lors de son inspection du mur de l'Atlantique, lorsque le Generalfeldmarschall allemand dit à son aide de camp, Hauptmann Helmuth Lang[9] :

« La guerre sera gagnée ou perdue sur ces plages. Nous n'avons qu'une seule chance de repousser l'ennemi, et c'est quand il sera dans l'eau, barbotant et luttant pour venir à terre. Nos renforts n'arriveront jamais sur les lieux de l'attaque et ce serait folie que de les attendre. La Hauptkampflinie [ligne principale de résistance] sera ici. Toutes nos forces doivent se trouver le long des côtes. Croyez moi, Lang, les premières vingt-quatre heures de l'invasion seront décisives... Pour les Alliés, comme pour l'Allemagne, ce sera le jour le plus long. »

Figurants

Darryl F. Zanuck engagea plus de 2 000 soldats pour le tournage.

De nombreux figurants étaient issus des promotions Arpètes de la Base Aérienne de Saintes 722 près de Rochefort, en Charente-Maritime. Il s'agissait des promotions P-33 à P-38 ; en remerciement, le réalisateur offrit un cinéma à la B.A 722 . Le bâtiment porte depuis le nom du film.

Implication des acteurs dans la guerre

Le film a été tourné en 1961, 17 ans seulement après le Débarquement pendant lequel de nombreux acteurs étaient militairement engagés. Les rôles des acteurs correspondent à leurs affectations militaires, et sont parfois très proches : ainsi l'acteur Richard Todd interprète le rôle du commandant de son unité de parachutistes lorsqu'il a pris le contrôle du Pegasus Bridge[10].

- Acteurs britanniques

- Richard Todd : Parachute Regiment. Officier parachutiste dans la 6e division aéroportée britannique (division Pegasus), il fut l'un des premiers officiers britanniques à se poser en Normandie le jour J, rejoignant le Major John Howard au Pegasus Bridge.

- Richard Burton : Royal Air Force.

- Donald Houston : Royal Air Force

- John Gregson : Royal Navy, sur un dragueur de mines.

- Bernard Fox : Royal Navy.

- Kenneth More : Royal Navy, lieutenant sur le croiseur HMS Aurora puis le porte-avions HMS Victorious.

- Leo Genn : Royal Artillery, lieutenant-colonel. Il reçoit la Croix de guerre en 1945.

- Leslie Phillips : Royal Artillery, Second Lieutenant.

- Richard Wattis : Services secrets britanniques du SOE, second lieutenant.

- Acteurs américains

- Henry Fonda : US Navy. Engagé pendant 3 ans, initialement comme quartier-maître de 3e classe sur le destroyer USS Satterlee puis comme Lieutenant Junior dans l'Air Combat Intelligence dans le Pacifique, il reçut une étoile de bronze et une citation de l'unité présidentielle de la Navy.

- Tom Tryon : US Navy, radio dans le Pacifique Sud.

- Dewey Martin : US Navy, pilote de Grumman F6F Hellcat dans le Pacifique, participa à la bataille de Midway et fut prisonnier des Japonais.

- Robert Ryan : Corps des Marines, instructeur militaire.

- Rod Steiger : Corps des Marines, embarqué sur des destroyers dans le Pacifique sud, participant à la bataille d'Iwo Jima.

- Stuart Whitman : Armée de terre. Il terminera sa carrière avec le grade de colonel.

- Steve Forrest : Armée de terre, sergent durant la Bataille des Ardennes.

- Eddie Albert : Garde côtière des États-Unis dans le Pacifique. Pour son action héroïque dans la bataille de Tarawa, il reçut la médaille de l'Étoile de bronze (quatrième plus haute distinction pour bravoure, héroïsme et mérite).

- Edmond O'Brien : US Air Force.

- Joseph Lowe : combattit à Omaha Beach et escalada les falaises de la Pointe du Hoc lors du débarquement.

- Acteurs allemands

- Hans Christian Blech : Wehrmacht, combat sur le front de l'Est, fut prisonnier en Grande-Bretagne.

- Wolfgang Preiss : Wehrmacht, dans la défense aérienne.

- Wolfgang Büttner : Wehrmacht.

- Gert Fröbe : Wehrmacht.

- Ernst Schröder : Wehrmacht.

- Heinz Spitzner : Wehrmacht.

- Acteurs français

- Bourvil : engagé dans la bataille de France, démobilisé après la défaite.

- Fernand Ledoux : bien que non mobilisable en raison de son âge, il s'engage en dans le 212e régiment régional de Fontainebleau. Démobilisé après la défaite.

Lieux de tournage

- Hauts-de-Seine :

- Corse :

- plage de Saleccia dans les Agriates (au nord de l'île) pour les scènes du débarquement. En 1961, des constructions avaient modifié le paysage des côtes normandes, alors que la plage de Saleccia, qui n'est desservie par aucune route, restait intacte.

- Calvados :

- Pont ferroviaire à Caen

- Pegasus Bridge

- Port-en-Bessin : c'est là qu'est tournée la fameuse scène de la prise du casino de Riva-bella par les commandos français.

- Pointe du Hoc

- Poste de Commandement de la Batterie de Longues-sur-Mer; c'est notamment dans le poste d'observation qu'est tournée la scène où les Allemands voient l'ensemble de la flotte du débarquement se profiler à l'horizon. Elle sert également à la scène du parachutage des mannequins "Rupert".

- Manche :

- Charente-Maritime :

- Île de Ré

- Saint-Clément-des-Baleines (Conches des Baleines)

- Plage sud de Rivedoux-Plage.

- Oise :

- Yvelines :

- Lycée Claude-Debussy (aujourd'hui Collège Marcel Roby) à Saint Germain en Laye, lieu même où se situait le quartier général du Generalfeldmarschall von Rundstedt.

Réalisme de la reconstitution

La réalisation du film s'est appuyée sur de nombreux conseillers techniques et militaires, dans le contexte du vécu militaire personnel des acteurs et professionnels participant au film. Darryl Zanuck a fait le choix du noir et blanc pour accentuer le réalisme, permettant d'insérer de véritables images des actualités de l'époque : « Je veux que tout mon film soit une véritable reconstitution de ce qui s'est réellement passé »[3].

La reconstitution d'un théâtre d'opération aussi important et les possibilités restreintes de trucages de l'époque ont mené à des limitations de la reconstitution, comme l'attaque aérienne allemande des plages. De plus, l'aspect didactique du film a pu mener à quelques simplifications ou exagérations, comme les mannequins-parachutistes. Néanmoins, hormis l'attaque aérienne, le film reste dans son ensemble particulièrement réaliste sur les faits pour un non spécialiste.

Faits erronés

- La scène du mitraillage aérien des plages est la limitation la plus visible du film, ayant entretenu chez bon nombre de spectateurs l'impression erronée qu'elle n'a impliqué que deux avions allemands. En réalité c'est une petite centaine d'appareils, plusieurs Staffeln (escadrilles), qui a effectué un total de plus de sept cents sorties, dont vingt-deux contre la flotte alliée, principalement l'après-midi. Vu la suprématie aérienne alliée, de nombreux avions ont été abattus, dont 5 JU 87 Stukas. La limitation du film aboutissant à une représentation erronée est due au fait que Darryl Zanuck n'avait réussi à mettre la main que sur deux Messerschmitt Bf 108 Taifun (avions de liaison, pour simuler des avions de chasse) en état de voler[11]. L'un était piloté par l'Obstlt Josef « Pips » Priller).

- Le nom de l'ailier de Josef « Pips » Priller fut modifié pour le film : en réalité, il s'agissait non pas de Bernhard Bergsdorf, mais de Heinz Wodarczyk. Il sera abattu en mission six mois plus tard.

- Lors de l'atterrissage des deux parachutistes dans la cour d'un bâtiment d'un QG allemand [12], on voit le général Von Salmuth sortir de ce QG alors qu'il se trouvait à ce moment-là à Tourcoing (Nord), commandant la 15e armée allemande.

- Le lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort (joué par John Wayne), commandant du 2e bataillon du 505e PIR de la 82e AB, monte sur une charrette peu de temps après s'être fracturé la cheville droite dans les marais. En réalité, il s'est cassé la cheville gauche (et non la droite) lors de son atterrissage près de la commune de Sainte-Mère-Église.

- Lors de l'attaque du pont de Bénouville (Euston 1 renommé plus tard Pegasus) sur le canal de l'Orne par les aéroportés du major Howard (2nd Battalion, the Oxford & Bucks Light Infantry), on voit sous le pont quelques Britanniques décrocher les charges de destruction. En réalité, ces charges étaient sur les « rambardes » de chaque côté. De plus, les Allemands les enlevaient chaque soir, de crainte que les résistants ne les retournent contre eux. En outre, le film montre une résistance acharnée, alors que ce soir-là le pont n'était gardé que par trois soldats allemands. Dans la nuit, les hommes de Howard sont renforcés par le 7th Parachute Battalion (1st Airborne Division) bien avant l'arrivée de la 1st Special Service Brigade de Lovat (13 h). Enfin, lors de la relève par les commandos, le Bag Piper de Lord Lovat, Bill Millin n'a pas traversé le pont en jouant de la cornemuse (il est néanmoins arrivé sur place en jouant). Lors de la prise du pont, on peut apercevoir un transformateur EDF sur un poteau, or ce type de transformateur n'est apparu qu'en 1961.

- Lors de la prise du casino d'Ouistreham, aucune religieuse n'est intervenue pour assister les commandos français[13].

- Lors de l'observation de l'arrivée des navires américains, le 6 juin 1944 on aperçoit la mer devant le bunker ; en réalité, le jour J, cette scène se déroule au poste de commandement de la batterie de Crisbecq, et la mer se trouve à 2 km du bunker d'observation ; le poste d'observation du film est le bunker de commandement des canons Škoda 210 mm[14], les plus gros canons du Mur de l'Atlantique, un site défendu par 440 soldats durant des combats de 7 jours, et de nombreuses pertes humaines.

- La scène où le lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort de la 82e division aéroportée (interprété par John Wayne) montre l'utilisation du criquet (cricket), est exagérée. La 101e division aéroportée fut la seule unité à posséder et à utiliser ce criquet pendant la nuit du 5 au en Normandie. Ce jouet en laiton composé d'une lame ressort (le plus répandu était fabriqué en 1944 par l'entreprise anglaise THE ACME) permettait aux parachutistes isolés lors des largages de se retrouver et de se regrouper. Le principe : pour une pression sur la lamelle métallique (clic-clac) afin de demander l'identification, la réponse devait consister en une double pression (clic-clac - clic-clac). Différentes versions de ce criquet (en formes d'animaux ou de personnages Disney) ont également existé.

- Le parachutiste John Steele (505e régiment de parachutistes de la 82e division aéroportée) reste accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église pendant 10 heures (il précise la durée dans le film) alors qu'il n'y restera que 2 heures avant d'être récupéré et soigné par les Allemands puis fait prisonnier. Il s'échappera 3 jours plus tard[15]. Par ailleurs, comme dans la quasi-totalité des églises de France, le clocher n'était pas électrifié. Il est donc impossible que le soldat John Steele ait été assourdi par les cloches 10 heures durant ni même 2 heures.

- Les paradummies, ces poupées parachutistes larguées pour tromper les Allemands, apparaissent comme des mannequins très sophistiqués. En réalité, il s'agissait de simples et grossières poupées de chiffon remplies de sable. Six parachutistes des Special Air Service ont sauté avec les poupées et diffusé des enregistrements sonores simulant des échanges de tirs.

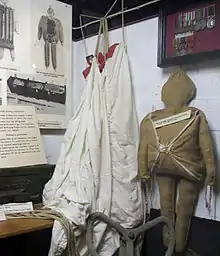

Paradummy du film

Paradummy du film Paradummy réellement largué la nuit du 5 au

Paradummy réellement largué la nuit du 5 au

- Le lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort n'avait que 27 ans alors que John Wayne, qui l'interprète, en avait 54 [11].

Approximations volontaires

- Afin d'éviter un anachronisme évident, dans les scènes tournées sur la place de Sainte-Mère-Église, on voit un gros tas de sacs de sable en bordure de la rue (l'ancienne RN 13), sans raison apparente : ce tas a été aménagé pour le tournage permettant ainsi de dissimuler le monument qui commémore le débarquement.

- À Sainte-Mère-Église, le parachutiste John Steele est resté accroché au clocher côté « place de l'église » alors qu'il était en réalité de l'autre côté (côté presbytère). Pour rendre la mise en scène plus spectaculaire, Zanuck a disposé Steele du côté de la place. Depuis, la municipalité accroche un parachute sur l'église en souvenir de l'évènement, mais il est accroché sur l'église côté place, en accord avec le film et non en accord avec la réalité historique.

- Le casino est une reconstitution. Il avait été rasé par les Allemands qui l'avaient remplacé par un bunker. La scène a été tournée à Port-en-Bessin dont on voit la tour Vauban.

- Les parachutistes français du Spécial Air Service britannique ne sabotèrent pas de lignes de chemins de fer près de Caen mais en Bretagne, 18 sabotages furent réalisés pour neutraliser le réseau ferré breton. Le caporal parachutiste Emile Bouétard fut le premier mort français du jour J. De plus, les paras F.F.L. sautèrent à l'aveugle, il n'y avait pas de résistantes avec des lampes pour les accueillir. Ils entrèrent plus tard en contact avec la Résistance locale.

Accessoires ou matériels anachroniques

- Dès le début, en Angleterre, on montre Eddie Albert, conduisant une jeep sous la pluie. Cependant, cette jeep américaine de 1944 arbore la calandre en deux couleurs en diagonale, et même, sur le bas de caisse, la grenade blanche de l'armée française 1960.

- Les uniformes portés par les parachutistes américains (82e et 101e divisions aéroportées), plus particulièrement les vestes de saut, ne correspondent pas aux tenues d'époque, tant au niveau de la coupe et des couleurs que des systèmes de fermetures. Dans le film, les vestes de saut utilisées ont des systèmes de fermeture différents aux poignets : fermeture par 1 bouton et fermeture par 1 ou par 3 pressions. Dans la réalité, les manches de la veste M42 (M42 Parachute jumper coat) étaient toutes fermées aux poignets par 2 boutons pressions uniquement.

- La mentonnière des casques portés par les parachutistes américains ne correspond pas à celle utilisée à cette époque. Dans le film, elles ont une forme rectangulaire alors que celles portées en 1944 étaient ovales et de couleur marron.

- Les insignes divisionnaires (ou badge) des parachutistes de la 82e division aéroportée ne reflètent pas la réalité. Dans le film, le carré rouge encadrant le « AA » (All-American) est plus grand, et le sigle « Airborne » au-dessus à une forme plus arrondie. De plus, sur toutes les scènes montrant ces parachutistes, ce même sigle « Airborne » est beaucoup trop éloigné du « AA ». Dans la réalité, ces 2 éléments étaient plus rapprochés comme l'exigeait le règlement militaire. Cependant, bon nombre de soldats les cousaient souvent à la hâte et avec les moyens du bord (fils et points de couture aléatoires). Enfin, dans la version colorisée du film, la couleur bleue présente dans ce patch est plus foncée que sur l'insigne original.

- Les bottes des Américains portent des lacets à bouts en caoutchouc alors qu'en réalité de tels bouts n'ont été inventés que pendant la guerre du Viêt Nam par Maurice Frisson, un cordonnier installé à Saïgon.

- Dans le film, on aperçoit certains parachutistes américains chaussés de brodequins de combat noirs (communément appelés Rangers) fermés par 2 boucles au-dessus de la cheville. Ces équipements n'étaient pas en dotation au mois de . Les bottes de saut portées par les parachutistes américains au moment de la bataille de Normandie, étaient exclusivement de couleur marron, montaient jusqu'à mi-mollet et n'étaient munies que de lacets ce qui permettait un meilleur maintien de la cheville. Ce n'est qu'au lancement de l'opération Market Garden en que les unités de parachutistes seront dotées de brodequins marrons à boucles.

- La teinture noire du cuir pour les équipements des troupes américaines n'est apparue que dans les années 1950.

- Dans la scène où le lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort monte sur la charrette après s'être fracturé la cheville, on aperçoit un parachutiste américain portant une veste M43 (M43 Field Jacket) qui n'était pas en dotation le pour les parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées. Ils portaient tous et sans exception la veste de saut M42 (M42 Parachute jumper coat) qui étaient très souvent renforcées aux coudes et aux genoux. Ils ne vêtiront la veste M43 qu'à partir de , lors de l'opération Market Garden. Cette veste de combat deviendra la dotation officielle des unités américaines jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- Le lieutenant-colonel Benjamin H. Vandervoort porte au début du film sur son casque le bon insigne de grade mais à partir de la scène de la charrette, il arbore à tort l'insigne de colonel sur son casque (Vandervoort avait été promu lieutenant-colonel le ).

- Sur la place de l'église, on voit stationnée une 2CV commercialisée en 1948.

- Lors des parachutages, on peut voir des bombardiers Lancaster alors que dans la réalité, les appareils utilisés étaient des C-47.

- Lors du mitraillage des plages, les deux avions représentés ne sont pas des FW 190, mais des Messerschmitt Bf 108 Taifun, avions d'entrainement et de liaison.

- Peu avant le débarquement sur les plages, la flotte alliée est survolée par quatre A-1 Skyraider, un modèle d'avion n'ayant fait son premier vol qu'en 1945.

- Dans une des dernières scènes, au cours de laquelle Robert Mitchum demande à un soldat en jeep de le monter en haut de la plage, la jeep n'est pas authentique, il s'agit plutôt d'une Hotchkiss française que d'une Willys ou Ford.

- Les numéros de capot commençaient sur les jeep américaines, qu'elles soient Willys ou Ford, par 20 (exemple 20193276) alors qu'ici le numéro commence par 88 puis 133553, ce qui n'est pas réel. De plus, les supports en bois qui devaient se trouver sur le capot pour accueillir le pare-brise rabattable sont absents. On y retrouve des supports en U métallique au niveau des essuie-glaces qui viennent se poser sur le capot. Ces jeeps sont alors passées par l'armée française et datent alors de l'après-guerre, et donc n'existaient pas le .

Erreurs mineures ou limites du décor

- Lors de la scène du mitraillage aérien de la plage, on peut remarquer certains chars en « trompe-l'œil », en réalité de simples panneaux de bois reproduisant des chars ; on peut noter aussi l'interruption des défenses côtières au fond du plan. La lenteur du plan en rase motte sur la plage montre qu'il a été effectué en hélicoptère et non en avion.

- Lors de la séquence où les résistants entendent le second vers du poème de Verlaine (« blessent mon cœur d'une langueur monotone »), le message précédent est : « Daphné à Monique : il y a le feu à l'agence de voyage, inutile de s'y rendre ». Quand les Allemands captent le second vers, le message « Daphné à Monique » est entendu après Verlaine et non avant.

- Dans la scène de la pointe du Hoc, on peut voir un Ranger n'ayant pas son chargeur clipsé à son fusil.

- Dans la scène où le soldat Martini (Sal Mineo) est tué après avoir cru entendre le double clic-clac d'un de ses camarades, le soldat allemand tire deux coups avant de réarmer son fusil alors qu'il aurait dû réarmer pour pouvoir tirer une deuxième fois.

- Dans les locaux des services météo britanniques, on voit un barographe enregistreur dont l'aiguille est au plus bas, ce qui est logique au vu de la dépression. À quelques dizaines de kilomètres de là, chez le pilote « Pips », près de Calais, l'aiguille d'un instrument analogue est à la limite supérieure ; ce n'est pas logique.

Accueil

Box-office

Mondial : ~ 50 100 000 $ US

Mondial : ~ 50 100 000 $ US États-Unis : ~ 39 000 000 $ US

États-Unis : ~ 39 000 000 $ US France : ~ 11 910 000 entrées en salles

France : ~ 11 910 000 entrées en salles

Distinctions

Récompenses

- Oscars 1963 :

- Oscar de la meilleure photographie

- Oscar des meilleurs effets spéciaux

- Golden Globe 1962 de la photographie noir et blanc

- David di Donatello 1963 de la meilleure production étrangère

Nominations

- Oscars 1963 :

- nomination à l'Oscar de la meilleure direction artistique

- nomination à l'Oscar du meilleur montage

- nomination à l'Oscar du meilleur film

- Golden Globes 1963 :

- nomination au Golden Globe du meilleur film dramatique

À noter

- Le jour le plus long fut présenté à sa sortie comme le plus cher du cinéma, avec Cléopâtre[2]

- Il resta le film noir et blanc le plus cher du cinéma jusqu'à la sortie de La Liste de Schindler en 1993.

- Références répétées à la cinquième symphonie de Beethoven : on entend régulièrement les quatre premières notes de la cinquième symphonie jouées par un tambour tout au long du film, puis par un orchestre symphonique lors du lancement du débarquement le à l'aube. Cette association est une idée de William Stephenson, ayant pour origine la similitude des quatre premières notes de la symphonie avec le code morse de la lettre V

•••—soit quatre impulsions (trois courtes et une longue), la lettre « V » étant le symbole patriotique allié de la Victoire/Victory contre le nazisme. À des fins didactiques, un bref dialogue au début du film entre deux soldats rappelle ce lien aux spectateurs n'ayant pas connu cette période de l'histoire. Ce rythme correspondant aux premières notes de la Symphonie n° 5 de Beethoven, celle-ci devint l'indicatif des émissions à destination de l'Europe occupée. La lettre V était également rappelée d'un geste de la main des index et majeur formant un V. - L'ancien président Dwight D. Eisenhower avait accepté de jouer son propre rôle. Néanmoins, les maquilleurs ne purent lui donner une apparence suffisamment jeune pour qu'il soit crédible dans son rôle. Henry Grace, un décorateur sans expérience d'acteur mais qui travaillait dans l'industrie cinématographique depuis les années 30 et qui était d'une grande ressemblance avec Eisenhower, fut finalement engagé, bien que sa voix soit différente. Le président Eisenhower fut néanmoins ponctuellement conseiller technique sur le film[16].

- Daniel Gélin ne put interpréter le rôle prévu dans la scène spécialement écrite pour lui par Romain Gary, en raison d'un accident de chasse qui l'a immobilisé pendant deux mois[17].

- Lors de sa première diffusion à la télévision française, le sur FR3, l'engouement est tel qu'il provoque une panne de courant dans certaines régions (Bretagne). La fin du film sera diffusée quelques jours plus tard sur la même chaine[18].

- Une version colorisée a été réalisée pour le 50e anniversaire du débarquement en 1994. Elle fut diffusée sur TF1, puis vendue en version VHS dans une version recadrée format 4/3.

| Chaîne | Jour | Film | Audience | PDM | enregistrement VHS |

|---|---|---|---|---|---|

| TF1 | 05/06/1994 | le jour le plus long | 12 193 650[19] | 69,5 | 147 000 |

- À l'initiative d'une association de figurants du film issue de l'EAMAA (École des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air) promotion 1961 (p. 36, 37 et 38), a lieu le sur la plage sud de Rivedoux-Plage, une fête commémorative pour les 50 ans du tournage.

Notes et références

- non crédité(e) au générique

- Institut National de l'Audiovisuel – Ina.fr, « Darryl Zanuck à propos du film Le jour le plus long - Vidéo Ina.fr », sur Ina.fr (consulté le ).

- « Histoires de Tournages », sur devildead.com (consulté le ).

- AlloCine, « Les secrets de tournage du film Le Jour le plus long », sur AlloCiné (consulté le ).

- Le rôle devait d'abord être tenu par Charlton Heston

- Le rôle devait d'abord être tenu par Brigitte Bardot.

- Bernard Fresson, non crédité au générique, apparaît brièvement en 1h38 parmi les aviateurs, en arrière plan, au centre de l'image.

- Crédité Curt Jürgens au générique

- Maurice Tournier, Des noms et des gens en guerre. De la Seconde Guerre mondiale aux génocides (1939-1945), Éditions, , p. 110

- Ouest France : en 1961, tournage du film "Le Jour le plus long".

- « Le Jour le plus long (1962) de Ken Annakin, Andrew Marton et Bernhard Wicki – L'Oeil sur l'écran », sur films.blog.lemonde.fr (consulté le ).

- Fondé sur le livre de Cornelius Ryan Le Jour le plus long (livre) de C. Ryan édition de 1961 chez Robert Laffont. Passage mentionné partie deux La nuit, chapitre 1, page 111

- « Histoire. L’homme de Ouistreham », sur www.republicain-lorrain.fr (consulté le ).

- 21 cm Kanone K 39/40.

- Il est à noter cependant qu'Alexandre Renaud, à l'époque maire de Sainte-Mère-Église, et auteur d'un ouvrage intitulé Sainte-Mère-Église, Première tête de pont américaine en France, 6 juin 1944, ne fait pas mention de ce parachutiste resté accroché au clocher.

- « Le jour le plus long - Archives de la Manche », sur www.archives-manche.fr (consulté le ).

- Les échos du cinéma - numéro n°52.

- Le Monde - 30/11/1976.

- SuperPJ, « Top50 1994 Général », sur Audiences TV, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean d'Yvoire, « Le jour le plus long », Téléciné no 108, Paris, Fédération des Loisirs et Culture Cinématographique (FLECC), –-. (ISSN 0049-3287)

- Frédérique Ballion, « La genèse du Jour le plus long (1962) : De la vérité historique à la représentation cinématographique », dans Jean-Luc Leleu (dir.), Le Débarquement : De l'événement à l'épopée, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753588769, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (en) Movie Review Query Engine

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- (en) Metacritic

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- [vidéo] « Les échos du cinéma n°11 », sur INA.fr

- [vidéo] Tournage du film Le jour le plus long, sur INA.fr

- [vidéo] Darryl Zanuck à propos du film Le jour le plus long, sur INA.fr

- Le Jour le plus long - Histoires de Tournages sur devildead.com