Format 35 mm

Le format 35 mm est la pellicule la plus utilisée du cinéma argentique. Considérée comme le « format standard », elle mesure 35 millimètres de largeur et est dotée sur ses bords de perforations rectangulaires pour assurer son entraînement par les divers mécanismes de prise de vues et de projection.

Développé initialement pour le cinéma, ce format de pellicule a été par la suite adopté par la photographie argentique sous l’appellation « petit format », dans un conditionnement pratique, la cartouche 135. En photographie argentique, la taille de l'image est de 24 × 36 mm ; pour différentes raisons (notamment l'usage des optiques développées pour le 24 × 36 mm) la photographie numérique a conservé ce format (dont l’appellation « 35 mm » n'a alors plus aucun sens, en l'absence de pellicule) pour les capteurs de certains appareils haut-de-gamme (toutes techniques de visée confondues). Il existe des capteurs plus grands — 33 × 44 mm et 40 × 53,5 mm — pour les boîtiers moyen format).

Histoire et technique

Le format standard des films

En 1888, l’Américain John Carbutt invente le support souple et transparent en nitrate de cellulose que l’industriel américain George Eastman — le futur créateur de Kodak — met sur le marché en 1889, sous la forme d’un ruban lisse de 70 mm de large destiné à l'appareil photographique Kodak, le dernier né de la gamme. C'est une invention qui va mettre fin aux balbutiements du précinéma car l’industriel et inventeur américain Thomas Edison l’adopte à la place des rubans de papier (non transparents) pour mettre au point avec son ingénieur électricien, le franco-britannique William Kennedy Laurie Dickson, un appareil capable d’enregistrer sur un ruban linéaire une succession de clichés à très grande cadence de défilement : le « Kinétographe (en grec, écriture du mouvement) : caméra de l’Américain Thomas Edison, brevetée le , employant du film perforé 35 mm et un système d’avance intermittente de la pellicule par « roue à rochet ». Entre 1891 et 1895, Edison réalise quelque soixante-dix films[1]. » La version initiale de la première caméra de cinéma fonctionne avec le ruban Eastman découpé en 19 mm de large, au défilement horizontal, doté sur un seul bord d’une rangée de 6 perforations rectangulaires. Les photogrammes sont circulaires, comme les vignettes des jouets optiques, d'un diamètre d'environ 13 mm. Les résultats sont encourageants mais manquent de définition, surtout dans les cadrages qui montrent des personnages en pied ; aussi, Dickson décide-t-il de couper le ruban Eastman de 70 mm par le milieu en deux rubans identiques de 35 mm de large. D’abord muni d’une seule rangée de perforations, le nouveau support, cette fois à défilement vertical, reçoit pour parfaire sa fixité une seconde rangée de perforations, comportant dorénavant 8 perforations pour chaque photogramme aux dimensions plus larges que hautes. « Edison fit accomplir au cinéma une étape décisive, en créant le film moderne de 35 mm, à quatre paires de perforations par image[2]. »

Edison protège la caméra Kinétographe et le dessin des rangées de perforations par des brevets internationaux. C’est pourquoi des industriels avisés comme les frères Lumière préfèrent en 1895 adopter un autre format, « maison », le 35 mm à une seule perforation ronde de chaque côté du photogramme. Léon Gaumont, arrivé plus tard dans la course, choisit le 58 mm sans perforations (entraînement par pinces intermittentes) mis au point par Georges Demenÿ. Ces deux formats, moins aboutis que le film Edison, sont abandonnés en 1906, quand le film à perforations Edison est adopté comme format standard international[3].

En 1927, la mise au point de l’enregistrement argentique du son directement sur une pellicule 35 mm et de sa reproduction en piste sonore optique à côté des photogrammes, entre l’image et l’une des rangées de perforations, modifie le standard.

Le standard exact mesure en largeur 1,377 pouces (3,498 cm), tel que défini dans les années 1910 par la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), soit 34,975 mm. La largeur des photogrammes a varié au fil des inventions complémentaires.Celle du cinéma muet était fixée à 24 mm, la hauteur de 18 mm donnant le rapport harmonieux de 1,33, proche du nombre d’or au ratio de 1,62[4]. La hauteur des images, ajoutée à celle de la barre noire d’obturation, donnait une hauteur totale de 19 mm, c’est-à-dire très exactement 16 images par pied[5], soit environ 52 images par mètre, exactement 27 mètres par minute de vitesse moyenne (1,62 km/h, mais avec une vitesse instantanée au niveau du faisceau de lumière dans le couloir de prise de vues ou de projection, de 8,6 km/h compte tenu que le défilement est saccadé, l’escamotage étant ultrarapide pour privilégier l’arrêt devant la fenêtre de prises de vues ou de projection).

En 1906, « l'acceptation précoce du 35 mm comme format standard eut un impact énorme sur le développement et la propagation du cinéma. Il permit de montrer les films dans n'importe quel pays du monde. Il fournit un format uniforme, fiable et prévisible pour la production, la distribution et l'exploitation des films, favorisant la propagation rapide et l'acceptation du cinéma comme un instrument mondial de divertissement et de communication[6]. »

Une grande diversité de standards de largeur, en général brevetés, a été utilisée pour les nombreux systèmes de prise de vues et de projection, professionnels ou amateurs, inventés indépendamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, du 8 mm au 100 mm[7].

Mais le format 35 mm s'est avéré très adaptable à diverses technologies. En un peu plus d'un siècle, on a pu rendre le support ininflammable (en triacétate de cellulose), introduire une piste ou deux pistes sonores optiques, changer la composition de son émulsion pour capter la couleur, adopter un grand nombre de formats de projection larges, incorporer du son numérique dans presque tous les espaces non occupés par l'image. Depuis le début du XXIe siècle, Eastman Kodak et Fujifilm se partagent le marché de la fabrication de la pellicule de cinéma[8]. À partir des années 2000 le cinéma numérique se développe, en 2016 les cinémas sont pour majeure partie équipés en numérique[9]. Ainsi le format 35 mm est presque devenu muséologique, mais il bénéficie d’une confiance qui fait qu’en France le dépôt légal des films se fait en argentique car il est réputé plus durable et plus résistant que les supports numériques et constitue donc une option privilégiée pour l'archivage et la conservation des films, compte tenu qu'au bout d'un siècle d'existence, on connaît aujourd'hui son mode de dégradation et les remèdes éventuels.

Pellicule 35 mm à perforations Edison – film muet.

Pellicule 35 mm à perforations Edison – film muet. Pellicule 35 mm à perforations Lumière.

Pellicule 35 mm à perforations Lumière. Pellicule 35 mm – film sonore.

Pellicule 35 mm – film sonore.

L’adoption du 35 mm par la photographie

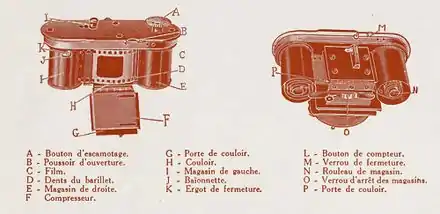

En 1909, le Français Étienne Mollier conçoit un appareil de photographie petit format, le « Cent-Vues », qui adopte le film perforé 35 mm pour prendre d'affilée cent vues en 18 × 24 mm. Il le fabrique, obtient la médaille d'or du concours Lépine et le commercialise aussitôt (1910) à petite échelle et sans grand succès[10].

Aux États-Unis, le format 35 mm est adopté en photographie en 1913 avec le « Tourist Multiple »[11] - [12]. Cependant, le petit format ne deviendra populaire qu’avec le Leica, créé par Oskar Barnack en 1925 et utilisant le film 35 mm en 24 × 36 mm[13].

Leica

L'appareil photo Leica conçu par Oskar Barnack utilisait un film de 35 mm et prouvait qu’un format aussi petit que 24 × 36 mm était adapté à la photographie professionnelle.

Bien que Barnack ait conçu son prototype d'appareil photo vers 1913, la première production expérimentale du Ur-Leica (No de série 100 à 130) n’a eu lieu qu’en 1923. La production à grande échelle du Leica ne commença qu’en 1925. Alors qu’à cette époque, il y avait au moins une douzaine d’autres appareils photo 35 mm disponibles, le Leica était un succès, et est venu à être associé au format. Principalement en raison de cette popularité du 35 mm, ainsi que de l’héritage de toute l’entreprise, les premiers appareils photo Leica sont considérés comme des articles de collection. Le prototype original de Leica détient le record de l'appareil photo le plus cher au monde[14], se vendant à 2,16 millions d’euros en 2012.

Notes et références

- Laurent Mannoni (célébration du 22 mars 1895, année française de l’invention du cinéma), Lexique (numéro spécial), Paris, SARL Libération, coll. « supplément » (no 4306), , p. 3.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 11

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, coll. « Cinéma », , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 16

- . Le format panoramique — avec réduction en hauteur de la fenêtre, et donc avec une perte volontaire de la surface utile — adopta dans les années 1960 le nombre d’or avec un ratio de 1,66.

- (en) Rob Hummel (dir.), American Cinematographer Manual, Hollywood, ASC Press, , 8e éd..

- « The early acceptance of 35 mm as a standard had momentous impact on the development and spread of cinema. The standard gauge made it possible for films to be shown in every country of the world… It provided a uniform, reliable and predictable format for production, distribution and exhibition of movies, facilitating the rapid spread and acceptance of the movies as a world-wide device for entertainment and communication. » — Paul C. Spehr, Unaltered to Date: Developing 35 mm Film, in Moving Images: From Edison to the Webcam, ed. John Fullerton and Astrid Söderbergh Widding, pp. 3–28 (p. 4). Sydney, John Libbey & Co., 2000 (ISBN 1-8646-2054-4)

- (en) Horak, Jan-Christopher. UCLA Film and Television Archive, Introduction to Film Gauges, consulté le 11 août 2006

- Agfa est le troisième acteur du marché du film positif.

- https://technology.ihs.com/577835/the-global-digital-conversion-of-cinemas-is-almost-over

- Étienne Mollier, Mémoires d'un inventeur : De la photographie 35 mm au rétroprojecteur, 1876-1962, éditions L'Harmattan (Acteurs de la Science), 2009 (ISBN 978-2-2960-8369-1), pp. 77-80

- (en) New Ideas (Herbert & Huesgen): Tourist Multiple

- (en) Early 35mm Cameras

- (en) Theo M. Scheerer, The Leica and the Leica System (3e édition), Umschau Verlag Frankfurt Am Main, 1960), pp. 7–8

- (en) « CollectiBlend: Top 100 most valued cameras », sur collectiblend.com (consulté le )