Étienne Mollier

Étienne Mollier, né le à Saint-Laurent-du-Pont et mort le à Paris, est un inventeur français. Il est un des précurseurs de l’utilisation du format 35 mm en photographie avec son appareil Cent-Vues, conçu en 1909. En 1937, il met au point le premier rétroprojecteur commercialisé en France, L’Omniscope horizontal.

Biographie

Étienne Mollier est né à Saint-Laurent-du-Pont, au pied du massif de la Chartreuse, dans le Dauphiné. Fils de boulanger, il doit choisir un métier à quinze ans, avec en poche le seul certificat d'études primaires. Fasciné par la mécanique, l’apprentissage à Grenoble lui révèle les secrets des moteurs et de l’électricité, puis l’optique et la mécanique de précision qui l’amènent à Paris, au départ pour fabriquer des instruments d’astronomie, chez Secretan.

Mécanique de précision et photographie

À Paris, Étienne Mollier va enfin explorer toutes les possibilités qu’offrent les domaines — qui le passionnent — de l’optique et de la photographie. En 1901, il s’associe pendant deux ans avec Pascal Demaison et monte un atelier de mécanique de précision au 42, rue Chanzy (ultérieurement transféré au 198, boulevard Voltaire). Demaison et Mollier se consacrent tout d’abord à la fabrication d’obturateurs photographiques pour équiper les chambres en bois fabriquées par les ébénistes du quartier. Mollier se spécialise rapidement dans la recherche et le perfectionnement de ces obturateurs. En 1902, il dépose un brevet pour un obturateur de plaque à rideau (brevet racheté ensuite par Gaumont). Puis il commercialise un premier appareil photographique de poche de son invention, le Colibri, au format 4 ¹⁄₂ × 6.

Étienne Mollier poursuit ses innovations mécaniques en collaborant avec d’autres inventeurs, élargissant ses activités au domaine cinématographique avec Hanau (qui commercialise alors les cinématographes d’Ernest Gauthier). Mais c’est sa rencontre avec Georges Mendel vers 1905, qui l’oriente définitivement vers le cinéma. Mendel se lance alors dans le cinéma sonore d’après les brevets de l’inventeur Henri Joly, et fait fabriquer les mécanismes de synchronisation de son Phono-Cinema-Théâtre par Mollier, qui contribue à les perfectionner, en inventant notamment un amplificateur de son, le Tonnerre. Mollier compte également parmi sa clientèle Jules Demaria, Gaston Massiot, Gaston Guilbert ou Charles Bancarel qui, en 1913, lui fait fabriquer 1 000 exemplaires de son projecteur de salon, le Solus.

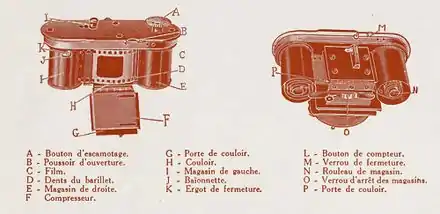

Médaille d’or 1910 du Concours Lépine avec le Cent-Vues

Ses recherches personnelles portent toujours sur la photographie d’amateur, qu’il révolutionne avec l’utilisation du film cinématographique. Ayant l'expérience du film 35 mm dans les appareils de cinéma, il décide de l'utiliser dans un appareil photo de poche. Conçu en 1909, c’est le premier appareil photographique de petit format utilisant le 35 mm réalisé en France. Celui-ci permettait de prendre d'affilée cent clichés au format 18x24 mm. Trois inventeurs, dont il ne connaissait pas les travaux, l'avaient précédé : Jens Poul Andersen au Danemark (1905), Ambrosio Torino en Italie (1905) et Goertz en Allemagne (1905-1910). En 1910, il reçoit la médaille d’or du Concours Lépine pour le Cent-Vues, commercialisé à toute petite échelle jusqu'en 1914 puis remis sur le marché à partir de 1920. Corollaire de cette invention : les vues fixes obtenues, ancêtres des diapositives, peuvent être projetées sur écran.

Désormais, Étienne Mollier va s’intéresser également à la projection fixe. En 1918, il dépose un brevet pour un « dispositif d’éclairage des projections cinématographiques », qui permet de passer automatiquement de l’éclairage maximum nécessaire à la projection animée, à l’éclairage réduit nécessaire pour la projection vue par vue sans échauffement anormal du film. Cette invention, baptisée « Autodévolteur », sera utilisée dans de nombreux appareils destinés à l’enseignement, ainsi que dans un accessoire visant à augmenter la luminosité des Pathé-Baby, l’Éblouissant, commercialisé en 1923.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ses principaux clients se mettant à construire eux-mêmes leurs appareils, Étienne Mollier décide de vendre directement les produits de sa fabrication. En 1920 sont fondés les Établissements E. Mollier et Cie, société en nom collectif au capital de 800 000 FRF, entre Étienne-Noël Mollier et René-Valéry Paillard. L’usine et les bureaux sont situés 20, rue Félicien-David, à Paris ; le magasin de vente, 26, avenue de la Grande-Armée. En , Mollier rachète les parts de son associé et transforme en société anonyme les Établissements Mollier. Parmi les nouveaux membres du conseil d’administration, on trouve les noms de Gaston Jougla ou de Louis Joly, le gendre de l'ingénieur Jules Carpentier.

Le cinéma appliqué à l’enseignement

Durant les années 1920, Mollier propose toute une gamme d’appareils de cinéma, destinés principalement à l’enseignement (il dépose la marque « Le Cinéma éducateur »), ainsi qu’aux amateurs. Il se consacre également à la projection fixe appliquée à l’enseignement et à la photographie. Il reprend en 1920 la commercialisation du fameux Cent-Vues. En 1929, il cède sa société à Demaria-Lapierre, qui devient Demaria-Lapierre et Mollier.

Mollier s’installe alors avec sa femme, sa fille Suzanne et son fils, Marcel Mollier, fraîchement diplômé de l’École supérieure d'électricité, au 97, avenue de Versailles, dans un local avec bureau, magasin, atelier et laboratoire photographique. Il se partage entre les travaux scientifiques (fabrication d’appareils spéciaux à la demande des universités) et le perfectionnement de la projection fixe sous toutes ses formes, essentiellement pour l’enseignement, jusqu’à la réalisation de grands épidiascopes. Vers 1937, avec l’Omniscope horizontal, il met au point le premier rétroprojecteur commercialisé en France. Il poursuit avec ardeur son activité de mécanicien et d’inventeur jusqu’à sa mort, le .

Bibliographie

- Étienne Mollier, Mémoires d’un inventeur : De la photographie 35 mm au rétroprojecteur, Préface et épilogue de Suzanne Séjournant-Mollier, éd. L’Harmattan (Acteurs de la Science), 2009, 164 p. (ISBN 978-2-296-08369-1)