Boulevard Voltaire

Le boulevard Voltaire, qui fait partie des grands axes créés à Paris par le baron Haussmann sous Napoléon III, est une voie du 11e arrondissement de Paris.

11e arrt Boulevard Voltaire

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 11e | ||

| Quartier | Folie-Méricourt Saint-Ambroise Roquette Sainte-Marguerite |

||

| Début | Place de la République | ||

| Fin | Place de la Nation | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 2 850 m | ||

| Largeur | 30 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9872 | ||

| DGI | 9907 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 11e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Il relie la place de la République (ex place du Château-d'Eau jusqu'en 1879) et la place de la Nation (ex place du Trône jusqu'en 1880). Très rapidement, le boulevard Voltaire est devenu une voie qu'empruntent de nombreux défilés de partis politiques de gauche, de syndicats ou de mouvements de contestation. Le boulevard est bordé de platanes, sa longueur est de 2 850 m, sa largeur de 30 m jusqu'à la rue de Montreuil puis de 40 m au-delà[1].

- Le boulevard Voltaire est desservi par les stations suivantes de la

: République, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire - Léon Blum, Charonne, Rue des Boulets, Nation ;

: République, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire - Léon Blum, Charonne, Rue des Boulets, Nation ; - ainsi que par les lignes de bus

RATP 26 46 56 57 61 69 71 75 76 86 91 215 351

RATP 26 46 56 57 61 69 71 75 76 86 91 215 351

Voies rencontrées

Le boulevard Voltaire rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants, c'est-à-dire de la place de la République à la place de la Nation ; « g » indique que la rue se situe à gauche, « d » à droite (les passages ne sont pas mentionnés) :

- rue Amelot (d)

- rue Rampon (g)

- rue Jean-Pierre-Timbaud – rue de Malte

- rue de Crussol

- rue Oberkampf

- boulevard Richard-Lenoir

- rue Saint-Sébastien

- rue Saint-Ambroise (g)

- rue Lacharrière (g)

- rue Popincourt (d)

- rue du Chemin-Vert

- rue Sedaine

- place Léon-Blum (anciennement : place Voltaire)

- rue Richard-Lenoir (d)

- rue Mercœur (g)

- rue de Belfort (g) ; rue François-de-Neufchateau (d)

- rue Gobert (d)

- allée du Philosophe (g)

- cité de Phalsbourg (g)

- rue de Charonne (le 8 février 2007, l'intersection entre le boulevard Voltaire et la rue de Charonne a été nommée par Bertrand Delanoë, maire de Paris : place du 8-Février-1962)

- rue Chanzy (d)

- rue Léon-Frot (g)

- rue Alexandre-Dumas (g)

- rue des Boulets (d)

- rue Voltaire (g)

- rue Guénot (g)

- rue de Montreuil

- rue des Immeubles-Industriels (d)

Origine du nom

_-002-transparent.png.webp)

Cette voie porte le nom de l'écrivain français François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778).

Historique

On voit ici le 22, Montreuil - Nation - République - Louvre.

Le boulevard est ouvert à travers des quartiers urbanisés, notamment celui de la Nouvelle Ville d'Angoulême, de la place de la République à la rue de la Folie Méricourt, ce qui entraîne de nombreuses expropriations d'immeubles. Les travaux qui mènent au percement et à la construction du boulevard sont l'objet central de l'intrigue du roman d’Émile Zola La Curée.

Cette voie est ouverte par le baron Haussmann en 1857 sous le nom de « boulevard du Prince-Eugène », en l'honneur d'Eugène de Beauharnais, oncle maternel de l'empereur ; il prend son nom actuel dès la chute de l'empire le . La construction de cette voie dure six ans. C'est à l'occasion de l'inauguration de ce boulevard que Georges Eugène Haussman est fait, devant les corps constitués et dix mille Parisiens, grand-croix de la Légion d'honneur.

Pendant la Commune de Paris, le , Vermorel, éditeur de L'Ami du Peuple, est grièvement blessé pendant la Semaine sanglante sur la barricade érigée entre le 1 et le 2 du boulevard, bloquant une des issues de la place du Château-d'Eau (aujourd'hui place de la République). Fait prisonnier, il meurt quelques jours plus tard faute de soins.

Le même jour, le comité central de Salut public de la Commune se réunit pour la dernière fois dans la mairie du 11e arrondissement située place Voltaire (maintenant place Léon-Blum). À la sortie de cette réunion, Charles Delescluze, fondateur du journal Le Réveil et maire du 19e arrondissement se rend sur la barricade au début du boulevard Voltaire, où il trouve la mort.

Le , durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose aux nos 13-15 boulevard Voltaire faisant 1 mort et 2 blessés[2].

Le , le magasin Paris-France situé au no 137 boulevard Voltaire est touché lors d'un raid effectué par des avions allemands, provocant un incendie important[3].

Le , lors d'une manifestation contre l’OAS (Organisation armée secrète), organisée par les partis politiques de gauche, les syndicats ouvriers et étudiants, huit manifestants périssent étouffés à la station de métro Charonne.

Des années 1990 au milieu des années 2010, le boulevard Voltaire, dans sa section située entre le boulevard Richard-Lenoir et la place Léon-Blum, est occupé quasi-exclusivement par les commerces de textile de gros ; cette mono-activité est principalement entre les mains de commerçants asiatiques. La SEMAEST, présidée par le maire du 11e arrondissement, Georges Sarre, qui pouvait racheter des murs de commerces, était jusqu'alors dans l'impossibilité d'agir sur les transactions concernant des baux commerciaux. Aussi, depuis , un certain nombre de conseillers de Paris se sont mobilisés auprès des parlementaires et des gouvernements successifs pour obtenir la signature du décret d'application de l'article 58 de la loi du [4]. Ce décret d'application, très attendu par Georges Sarre et Claude-Annick Tissot, chef du groupe d'opposition UMP, a été publié le 28 décembre 2007 au Journal officiel, et salué par tous du fait de l'étendue des pouvoirs qu'il confère aux maires pour assurer la diversité commerciale.

À la fin des années 2010, les commerces de textile en gros déménagent massivement vers Aubervilliers et ne représentent plus en 2019 que quelques dizaines de boutiques sur le boulevard.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

En se déplaçant de son début place de la République jusqu'à la place de la Nation :

- no 28 : Ferdinand Dugué y a vécu et y est mort.

- no 50 : le Bataclan est une salle de spectacle de 1 500 places, édifiée en 1854 par Charles Duval. Sa façade a été repeinte en 2006 avec les couleurs vives d'origine. Le , alors que Paris est le théâtre d'un septuple attentat, le public du Bataclan est pris en otage lors d'un concert du groupe de rock californien Eagles of Death Metal. Cette prise d'otages fait 89 morts ;

Vue générale.

Détails.

Gros plan sur une des fresques.

Panneau Histoire de Paris « Le Bataclan ».

- no 52 : bureaux de Madame Rasimi, directrice du Bataclan de 1910 à 1927, et après 1929, bureaux de la société dénommé Les Costumes de Madame B. Rasimi jusqu'en 1953[5].

- no 71 : l'église Saint-Ambroise actuelle a été construite de 1863 à 1868, d'après les plans et sous la direction de l'architecte Ballu, peu après le percement du boulevard du Prince-Eugène. Elle remplace une autre église appelée « Notre-Dame de la Procession » qui se trouvait légèrement en avant, approximativement à l'emplacement du square et qui a alors été démolie. Elle n'a été consacrée par le cardinal Léon Adolphe Amette que le .

- Le , l'église est occupée par environ trois cents Africains demandant la régularisation de leurs papiers. En raison des risques sanitaires, le curé demandera l'évacuation des lieux. Les forces de l'ordre évacueront l'église le au petit matin.

- Devant l'église, le petit square abrite une sculpture réalisée par les habitants et les passants pour les 60 ans du Secours catholique, avec l'aide du sculpteur G. Chance ;

Vue générale de l'église.

- la place Léon-Blum est réaménagée en 2007, afin d'en améliorer la circulation et d'augmenter la surface plantée ;

- la mairie du 11e arrondissement de Paris est située place Léon-Blum, entre le boulevard Voltaire et l'avenue Parmentier. Construite sous le Second empire, elle est inaugurée par Napoléon III en 1865 ;

- Devant la mairie, se trouve le Monument à Léon Blum, œuvre du sculpteur Philippe Garel. Achevée en 1985, il est installé sur la place en 1991 et positionné à son emplacement actuel devant la mairie en 2007 ;

Détail de la façade de la mairie.

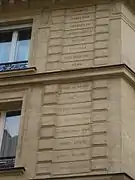

- no 201 : immeuble construit en 1882 par l'architecte V. E. Naveau et faisant le coin avec la rue Alexandre-Dumas. Sur la façade du côté de cette rue se trouve un buste en pierre sculptée représentant Alexandre Dumas, et au-dessus, la liste de ses principales œuvres. Cette sculpture est un hommage à Alexandre Dumas qui possédait un hôtel particulier, aujourd'hui détruit, dans la rue qui porte maintenant son nom ;

Vue de l'ensemble, buste de Dumas et liste de ses œuvres.

Buste d'Alexandre Dumas.

Liste des principales œuvres de Dumas.

- no 202 : immeuble de style Louis-Philippe possédant deux bas-reliefs encadrant une fenêtre et représentant des anges musiciens ;

- no 224 : ancien siège parisien des établissements Cusenier (actuellement partie du groupe Pernod Ricard). Cet immeuble bourgeois du début du XXe siècle possède une porte en fer forgé rappelant l'activité de Cusenier ;

Les deux bas-reliefs de l'immeuble du 202, boulevard Voltaire.

Immeuble du 224, boulevard Voltaire, anciennement siège de Cusenier.

Porte en fer forgé, vue d'ensemble.

Porte en fer forgé, détail.

- no 226 : installation de la Société de transport du Grand Paris ;

- no 252 : immeuble industriel en briques et acier, construit en 1901 par l'architecte L. Morgand pour une société de matériel de casino et salles de jeux. Les différents produits commercialisés sont encore inscrits sur la façade de l'immeuble. Après le départ de la société, l'immeuble a été transformé en appartements et en agence bancaire ;

Vue de l'ensemble de l'immeuble du 252, boulevard Voltaire.

Détail de l'immeuble, avec indication des produits autrefois commercialisés.

- no 253 : café-brasserie (Comptoir Voltaire devenu Les Ogres) où, lors des attentats du , Brahim Abdeslam se fait déposer par ses complices[6]. Il se fait exploser au moment où il passe commande[7] ;

- no 254 : à cette adresse habita le peintre Alexandre Defaux (1826-1900), peintre orientaliste, de l'école de Barbizon.

Le percement du boulevard Prince-Eugène engendra de nombreuses destructions que l'alignement actuel a fait oublier. Quelques rares immeubles antérieurs à la construction du boulevard ont été intégrés au tracé rectiligne, rompant ainsi la monotonie. On remarquera l'immeuble à étage unique situé au no 184, et le groupe de bâtiments en retrait des nos 79 à 81. Celui en vis-à-vis au no 84 a été détruit en 2016 pour laisser place à un jardin public. Un traité de police interdit aux habitants du faubourg d'ériger des immeubles de plus d'un étage, afin de ne pas faire concurrence aux hôtels de Paris. Un arrêt du Conseil du Roi du confirme que les propriétaires peuvent construire sur leurs terrains « pourvu qu'ils n'élèvent leurs bâtiments que d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée » afin d'obliger « les grands et les riches » à faire leurs séjours dans la ville pour en maintenir « la splendeur[8] ».

Notes et références

- Nomenclature officielle des voies publiques et privées, Mairie de Paris, 9e édition, , réimpression avec mise à jour au .

- [bpt6k4605797h/f6.item lire en ligne] sur Gallica

- Excelsior du 8 janvier 1919 : Carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute

- legifrance.gouv.fr.

- « Le Courrier », sur Gallica, (consulté le )

- Karl Laske et Louise Fessard, « Comment Manuel Valls a été exfiltré à 300 mètres des tirs », www.mediapart.fr.

- Louise Cuneo, « Attentats à Paris : “Il s'est levé et a fait exploser son gilet” », www.lepoint.fr, .

- H. Deguine, Rue des Immeubles-Industriels. La cité idéale des artisans du meuble (1873-1914), Paris, Éditions Bonaventure, 2015, pp. 67-68 et 129 (ISBN 978-2953712087).

Lien externe

- « Boulevard Voltaire » sur v2asp.paris.fr.

_-_2023-04-15_-_1.jpg.webp)