Caméra argentique

Une caméra argentique est un appareil de prise de vues cinématographique (caméra) qui enregistre les photogrammes (images) des plans d'un film sur une pellicule photographique. Son utilisation était limitée aux domaines du cinéma et de la télévision. Elle est aujourd'hui supplantée par les caméras numériques et entrée dans le domaine muséologique.

Le terme caméra est issu du latin camera qui signifie « chambre » en français. La camera obscura (« chambre noire ») est un dispositif optique, connu depuis l'Antiquité, qui permet la formation d'une image inversée d'une scène. Les peintres de la Renaissance l'utilisent pour obtenir plus rapidement et plus précisément le tracé des paysages ou des architectures qu'ils veulent représenter, notamment s'ils désirent rendre les perspectives, mais dont ils ont évoqué avec ravissement le spectacle miniature que ce dispositif donne de la nature. « Une belle peinture, raccourcie en perspective, qui représente naïvement bien ce que jamais peintre n'a pu figurer sur son tableau, à savoir le mouvement continué de place en place »[1]. L'appellation chambre photographique est conservée de nos jours pour désigner des appareils photographiques à grand format, permettant justement, par décentrement et basculement, de corriger ou modifier les lignes de fuite.

Faux amis

En langue anglaise, camera signifie exclusivement un appareil photographique. En ce qui concerne la captation d'images animées, les termes movie camera, digital video camera ou camcorder, etc. précisent le type de production, de surface sensible, etc. Il en va de même pour les termes caméra et ciné-caméra, au Canada francophone (bien que ces acceptions y soient en régression). Il faut donc se méfier des traductions parfois hâtives concernant des prétendus précurseurs ou pionniers du cinéma, qui laissent croire que l'on parle d'une caméra de cinéma qu'ils ont inventée, alors que le texte anglais original ne fait qu'évoquer un appareil photo.

Historique

Le cinéma naît après l'invention en 1888 par l'Américain John Carbutt du ruban souple transparent en nitrate de cellulose, que l'industriel américain George Eastman met sur le marché de la photographie en 1889 sous la forme de rouleaux de 70 mm de large sans émulsion. Grâce à cette invention, la première caméra de cinéma dépassant le stade du dépôt de brevet et ayant franchi les stades successifs, d'abord de la prise de vues cinématographique, puis de la présentation au public, est le Kinétographe, appareil américain de 1891, utilisant d'abord un bobineau de 19 mm de large (un pouce) à défilement horizontal, imaginé par l'inventeur américain Thomas Edison et mis au point par son assistant et premier réalisateur de cinéma, le franco-britannique William Kennedy Laurie Dickson, secondé par l'Américain William Heise. Les photogrammes sont circulaires, d'environ 12 mm de diamètre, dernière survivance des vignettes rondes des jouets optiques. Une autre machine, le Kinétoscope, permet de visionner les films impressionnés à l'aide d'un œilleton individuel (à deux au plus) et par le biais d'un système de loupes et d'une puissante ampoule, la restitution du mouvement étant assurée par un obturateur à disque mobile selon le principe du stroboscope car le film passe en continu (et en boucle). Le terme anglais film est employé dans ce sens pour la première fois par Thomas Edison[2].

Le format n'est pas parfait, les images, trop petites, manquent de définition quand le sujet visé est large (personnage en pied par exemple). Aussi, l'équipe d'Edison utilise par la suite un film de 35 mm (l'exacte moitié du support Eastman), à défilement vertical, aux photogrammes rectangulaires, entraîné par 4 perforations de chaque côté de l'image, qui devient rapidement (1906) le standard des pellicules de cinéma professionnelles. « Cent quarante-huit films sont tournés entre 1890 et septembre 1895 par Dickson et William Heise. »[3] et « Edison fit accomplir au cinéma une étape décisive, en créant le film moderne de 35 mm, à quatre paires de perforations par image »[4].

Description des caméras argentiques professionnelles

Le mécanisme proprement dit

Tout au long du XXe siècle, les caméras professionnelles sont construites selon deux modèles :

- Un boîtier rectangulaire contenant à la fois le mécanisme de prise de vues et la pellicule dont les deux galettes (pellicule vierge et pellicule impressionnée) sont co-axiales (positionnées l'une à côté de l'autre). C'est le cas de la caméra Debrie Parvo de chez André Debrie et du Super Parvo, présents sur beaucoup de plateaux internationaux depuis les années 1920 (Parvo L) et 1930 (Super Parvo) jusqu'à la fin des années 1960.

- Un boîtier rectangulaire contenant uniquement le mécanisme, auquel on adjoint deux magasins coplanaires amovibles, séparés ou groupés, c'est le cas des Mitchell NC & BNC, ou des magasins jumeaux co-axiaux, c'est le cas de l'Arri 35 BL ou celui de la VistaVision 35 à déroulement de pellicule horizontal.

- Pour mémoire : un boîtier cylindrique hors normes et des cassettes coplanaires de 60 m pour l'Akeley 35 mm (1917-1940) et sa copie par Arri : la Kinarri[5].

Les films vierges étant conditionnés par les fabricants de pellicules selon des longueurs normalisées, les fabricants de caméras ont adapté leurs machines à ces standards. Les magasins ou chargeurs de tous les modèles de caméras présentent ainsi les mêmes conditionnements, aussi bien en format 35 mm qu'en format 16 mm.

Caméras de poing (portables à la main)

Types Arriflex 16 St & M, Ciné-Kodak 16, Bell & Howell Eyemo 16 & 35, Bell & Howell Filmo 16, Paillard-Bolex H16, Pathé Webo M16, Beaulieu R16, Caméra Frezzi-Flex, Auto-Kine 35, Leblay 35, Devry Standard 35 :

- 15 m (cinquante pieds), bobines à joues qui donnent trente secondes en format 35 mm et une minute et vingt secondes en format 16 mm.

- 30 m (cent pieds), bobines à joues qui donnent une minute en format 35 mm et deux minutes et quarante secondes en format 16 mm.

Caméras de studio lourdes (ou portables à l’épaule ou au steadicam)

Types Caméflex 16 & 35, Arriflex 16St et Arriflex 16SR, Auricon Cine-Voice 16, Auricon Pro-600 16, Paillard-Bolex H16, Pathé Webo M16, Bell & Howell Eyemo 16 & 35, Bell & Howell Filmo 16, Frezzi-Flex 16, Beaulieu R16, Éclair 16 NPR & ACL, Aaton 16 & 35, Tolana 16, CP-15 et CP-16 16, Prestwich 35, Debrie Super Parvo Color 35, Bell & Howell 2709 35, Arriflex 35 & Arriflex 35BL et suivantes, Aéroscope 35, Kinor 35, Vinten 35, Mitchell NC & BNC 35, Konvas Automat 35, Amitié 35, Camé 300 Reflex 35, VistaVision 35, Panaflex 35, Moviecam Superamerica 35, Moviecam Compact MK2 35, etc :

- 61 m (deux cents pieds), qui donnent deux minutes en format 35 mm et cinq minutes et trente secondes en format 16 mm.

- 122 m (quatre cents pieds), qui donnent quatre minutes et trente secondes en format 35 mm et onze minutes en format 16 mm.

- 305 m (mille pieds), qui donnent onze minutes en format 35 mm et vingt-huit minutes en format 16 mm (Auricon Super 1200 16).

- 610 m (deux mille pieds) (caméras Technirama 35 et Vintimilia 35), qui donnent vingt-deux minutes en format 35 mm[6]

Fonctionnement du mécanisme

Si les mécanismes diffèrent d’une marque à l’autre, ils sont tous basés sur les mêmes principes.

Le film vierge, provenant de la galette intérieure, ou du magasin extérieur, est entraîné de façon continue par la partie supérieure d'un rouleau denté, appelé débiteur, en direction du couloir de prise de vues[7].

Dans le couloir de prise de vues, l'avance du film change. Le film est maintenu par un presseur qui le maintient (avec modération afin de ne pas le rayer) dans la gorge du couloir. C'est alors qu'a lieu l'exposition à la source de lumière provenant de l'objectif et traversant la fenêtre de prise de vues pour former sur la pellicule un photogramme. C'est la phase cruciale de la prise de vues. La fenêtre détermine la surface utile de l'image photographiée.

De continue, l’avance se fait maintenant intermittente. Grâce à un dispositif alternatif — mis au point par Louis Lumière —comportant de une à quatre griffes (deux de chaque côté de la pellicule) qui, actionnées par une came excentrique et un ergot sur rampe, s’engagent dans les perforations disposées de part et d’autre de la pellicule, déplacent la pellicule d'un pas de film (un pouce anglais ou 1,9 cm), se retirent des perforations puis remontent en position de départ, prêtes à déplacer la pellicule d’un autre pas après l'exposition d'un autre photogramme. Durant cet escamotage de la pellicule, un obturateur (le plus souvent à disque mobile, mais parfois obturateur à guillotine) passe devant la fenêtre de prise de vues, percée au milieu du couloir et empêche ainsi l’enregistrement de l’escamotage, ce qui provoquerait ce qu’on appelle un filage des photogrammes : les images sont brouillées l'une par l'autre. L'escamotage souhaité doit être le plus rapide possible, afin d'augmenter le temps d'exposition de la pellicule quand elle est immobilisée derrière l'objectif. L'obturateur lui-même est réglable, et son ouverture plus ou moins large permet de jouer sur la qualité de précision des prises de vues, mais aussi de modifier la vitesse d'obturation et de jouer ainsi sur le temps d'exposition en fonction de la lumière reçue.

Quand les griffes d'entraînement se retirent, aussitôt des contre-griffes (une, deux ou quatre) pénètrent dans les perforations afin de la maintenir parfaitement en place durant son exposition à la lumière, donc pendant la confection d'un nouveau photogramme. Elles se rétractent dès que les griffes entrent dans un nouveau cycle d'escamotage. Ce dispositif n'est pas présent sur tous les modèles de caméra.

En plus de ce dernier dispositif, déjà pointu et en conséquence absent dans les appareils pour amateurs, des caméras plus perfectionnées disposent d'un presseur intermittent qui, lors de l'exposition, plaque la pellicule contre la fenêtre afin de favoriser sa planéité et donc ses qualités photographiques.

Le film exposé est entraîné cette fois encore de façon continue par la partie inférieure du rouleau denté (débiteur), en direction du magasin de réception où il s'enroule grâce à un moteur activant un système à friction (qui tourne plus vite en début de galette et moins vite mais avec plus de force en fin de galette). L'amortissement de trajectoire de la pellicule entre sa partie continue et sa partie alternative est assuré par deux boucles appelées boucles de Latham, ou plus simplement boucles (loops).

L'objectif et ses accessoires

Sur le boîtier est fixé l'objectif ou une tourelle pivotante portant deux à quatre objectifs de focales différentes. L'objectif utilisé est équipé d'un porte-filtres et d'un pare-soleil déplaçables qui peuvent s'adapter à tous les objectifs présents sur la tourelle.

Le système de visée

Les premiers opérateurs du cinéma filment à l'aveuglette. Le cadrage est obtenu avant le chargement de la pellicule par observation directe à travers la fenêtre de prise de vues. Une fois la caméra chargée, l'opérateur se contente de tourner la manivelle, il ne peut pas contrôler son cadre au cours de la prise de vues. « Comme la majorité des opérateurs de l'époque étaient à l'origine des photographes, ils avaient l'œil aiguisé par l'expérience et, tout en tournant la manivelle, ils pouvaient se rendre compte que leur sujet risquait de sortir du cadre et de passer hors champ. Pour éviter d'être obligés de recommencer la scène et de gâcher de la pellicule, ils avaient trouvé la solution de déplacer le plus rapidement possible la caméra sur son support, au jugé! Ainsi, les mouvements heurtés que l'on remarque parfois dans les films primitifs sont de simples rattrapages de cadre et non des panoramiques destinés à suivre un mouvement ou décrire un lieu »[8]. Les caméras sont d'abord et pendant plusieurs décennies équipées d'un tube de visée disposé au-dessus ou sur le côté (gauche) du boîtier. Un réglage simple par vis permet de corriger le défaut de parallaxe, l'image visée n'étant pas dans l'axe de l'image filmée. Quand l'équipement standard prévoit une tourelle à plusieurs objectifs (comme la caméra de Bell & Howell modèle 2709, qui équipe tous les studios américains de 1909 à 1927), le tube de visée est lui-même affublé d'une petite tourelle qui pivote en même temps que la grande, mettant en place une optique couvrant le même champ que l'objectif principal. La mise au point précise se fait par un autre tube de visée, installé juste dans l'axe de la fenêtre de prise de vues, et que l'on utilise uniquement à l'arrêt de la caméra en basculant sur le côté le mécanisme d'entraînement (la couche dorsale anti-halo des pellicules ne permet pas de viser directement à travers le film au moment du passage dans le mécanisme intermittent).

En 1937, le groupe allemand Arnold & Richter met au point un système de visée original : un miroir, disposé en biais sur l’obturateur rotatif dont il est solidaire, renvoie au tube de visée l’image qu’il reçoit de l’objectif lorsque l’obturateur passe dans le faisceau de ce dernier. L’image, redressée, parvient à un œilleton cerclé de caoutchouc contre lequel l’opérateur appuie sa cavité orbitale. L’image visée coïncide avec l’image filmée — bien que cette image visée corresponde en réalité à un moment de l’action qui n’est pas enregistré puisque le système est en phase d’obturation ! —. C’est la visée reflex, avec la caméra Arri (Arnold & Richter) pour film 35 mm.

La motorisation

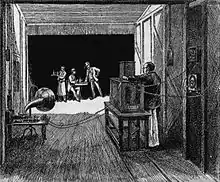

En 1891, la première caméra du cinéma, le Kinétographe, est équipée d’un moteur électrique branché sur le secteur, lui enlevant toute autonomie et lui conférant une lourdeur qui confine cet appareil au premier studio de cinéma : le Black Maria. En revanche, les premières caméras européennes, aussi bien le Cinématographe de Louis Lumière que le Kineopticon de Birt Acres, ou le Kinetic de Robert W. Paul, se veulent portables et sont actionnées en conséquence avec une simple manivelle. L’arrivée du cinéma sonore vers 1926-27 rend obligatoire l’entraînement de la caméra par un moteur électrique synchrone branché sur courant continu (secteur ou accumulateurs), afin de tourner au même pas que le moteur de l’enregistreur du son (son sur disque et plus tard son optique). Mais les caméras du cinéma muet sont dès 1920 munies d’un moteur électrique dès lors qu’il s’agit de tourner en studio, la manivelle servant essentiellement aux prises de vues en extérieurs. Dans les années 1950, l’arrivée sur le marché des procédés d’enregistrement magnétiques permet de remplacer les lourds enregistreurs à son optique (installés dans un camion-son) qui exigent un développement et un tirage préalables pour vérifier la qualité de leur enregistrement. Les enregistreurs magnétiques utilisés sont encore au format 35 mm perforé et sont aussi encombrants que les précédents mais permettent une vérification immédiate de la qualité. Enfin, un procédé est mis au point avec une régulation à quartz de la rotation du moteur de la caméra, et la même pour des enregistreurs son de plus petite taille utilisant la bande souple au format ¼ de pouce : Perfectone, Nagra, Uher, Stellavox, dont les enregistrements sont ensuite recopiés sur bande son perforée 35 mm (ou 16 mm). Les caméras peuvent aussi être équipées de moteurs à vitesse variable pour atteindre toutes les cadences, des plus basses jusqu’à une centaine d’images par seconde. Pour des cadences plus importantes, de quelque cinq cents images par seconde, et même de beaucoup plus, on utilise des caméras spéciales à miroir rotatif et à film fixe. Pour des cadences du type image par image, les caméras utilisées sont là aussi le plus généralement dédiées à ce seul usage.

L’insonorisation

Le mécanisme de déplacement intermittent de la pellicule génère un bruit caractéristique de cliquetis : les griffes heurtent le bas des perforations pour les déplacer. Dès l’apparition du cinéma sonore, l’élimination de ce bruit est un problème majeur, pallié au début par l’enfermement total de la caméra dans une cabine isolée sur le plan acoustique. Une autre solution fait partie aussi de la muséologie : le boîtier de la caméra est doublé par un caisson métallique aux parois isolantes, appelé un blimp. Les caméras ainsi équipées accusent en plus de leur propre poids un supplément de plusieurs dizaines de kilogrammes. La dernière solution est de construire une caméra dont la conception, utilisant des technologies et des matériaux adéquats, limite au maximum l'émission de bruits de fonctionnement. Ces dernières caméras argentiques sont dites « autosilencieuses », mais le progrès les a rattrapées. Elles aussi font maintenant partie de la muséologie.

Caméras argentiques historiques

Allemagne

- Bioskop 2 x 55mm, caméra réversible (prise de vues, projection) utilisant deux bandes de 55 mm de large se déroulant simultanément 1895).

- Arriflex 35mm et 16mm, premières caméras au monde à être dotées d'une visée reflex dès 1937 (1952 pour le 16 mm).

- Arriflex Arricam 35mm, apport de la caméra autrichienne Moviecam, après son rachat par Arri en 2000.

- Arriflex 435 35mm.

- Arriflex 35 BL 35mm.

Angleterre

- Birtac 17,5mm

- Biokam 17,5mm

- Williamson 35mm

- Prestwich modèles 4 et 5 35mm, caméras solides et d'excellente finition, sorties en 1898 (voir sa quasi copie, la caméra Gaumont Chrono Négatif)

- Newman-Sinclair 35mm, célèbres pour la robustesse du modèle Auto-Kine (1927) et pour l'originalité du modèle Aéroscope fonctionnant à l'air comprimé (1908).

Autriche

- Caméra Eumig

- Moviecam Superamerica et Moviecam Compact MK2 35mm, innovantes, rachetées par Arri pour donner l’Arriflex Arricam.

États-Unis

- Kinétographe 19mm, 35mm, imaginé par Thomas Edison et mis au point en 1891 par William Dickson, première caméra du cinéma, premiers films du cinéma, d'abord au format 19 mm, puis, en 1893, au format 35 mm qui est apparu pour la première fois avec cette caméra.

- Bell & Howell 2709 35mm, qui fut l'appareil de prise de vues le plus répandu à Hollywood et dans le monde entier, des années 1909 à 1929. Et les modèles de poing Eyemo 16mm et 35mm, et Filmo 16mm (ce dernier étant la première caméra mue par un moteur à ressort).

- Akeley 35mm atypique par sa forme cylindrique et très ergonomique, caméra d'explorateurs (1917).

- Ciné-Kodak 16mm, lancées en 1924 avec une nouvelle pellicule de cinéma, le format 16 mm, un nouveau succès pour Eastman Kodak Company.

- Caméra DeVry Standard 35mm, caméra "de poing", équipée d'une double-griffe n'entraînant qu'une seule des deux rangées de perforations (1925).

- Mitchell NC et BNC 35mm, 16mm, 65mm appareils de prise de vues américain les plus répandus à Hollywood et dans le monde entier, des années 1930 à 1970.

- Technicolor 3 x 35mm, l'appareil complexe à la base de ce procédé de couleurs au cinéma à qui des chefs-d'œuvre du cinéma des années 1930 et 1940 doivent leurs superbes couleurs, préservées de nos jours.

- Auricon 16mm, symboles des reportages américains, pour lesquels, en plus de l'image, elles fournissaient un son optique direct, enregistré sur la piste réservée à cet usage au format 16 mm qui lui fit ainsi perdre sa seconde rangée de perforations (1932).

- Kodak High Speed 16mm, cadence de prise de vues jusqu'à 3 200 images par seconde (1946).

- Caméra Revere 16mm

- Frezzi-Flex 16mm, qui enregistre le son sur piste magnétique.

- Panavision 35mm, dernier fleuron de la période des caméras argentiques, célèbre d'abord par ses gammes d'objectifs, puis par des caméras innovantes.

France

- Cinématographe 35mm, caméra réversible (prise de vues, projection, tirage de copies) inventée en 1895 par Louis Lumière avec l'aide de l'ingénieur Jules Carpentier, première caméra à griffe qui fut le système de base de presque toutes les caméras suivantes.

- Biographe 58mm, d'abord couplée au projecteur Bioscope et munie d'une came battante (sans griffe), elle est acquise par Louis Gaumont en 1896 auprès de Georges Demenÿ, ruiné et endetté.

- Gaumont Biographe 58mm, puis 35mm, caméra réversible (prise de vues, projection) d'après les plans de Demenÿ (1896). Échec commercial dû à sa came battante.

- Pathé "Professionnelle" 35mm qui fut très présente sur les plateaux américains au début du XXe siècle, quand Charles Pathé était le plus important producteur de cinéma de la planète (1910).

- Debrie Parvo 35mm, notamment le modèle Parvo L qui fut l'appareil de prise de vues le plus demandé dans toute l'Europe des années 1908 à 1930 (cinéma muet).

- Gaumont Chrono Négatif 35mm, caméra réversible (prise de vues, projection) qui ne doit rien à Demenÿ et tout au Britannique John Alfred Prestwich et le modèle 4 de ses caméras Prestwich (1912).

- Pathé Grande vitesse 35mm, caméra destinée au tournage de ralentis (1920).

- Debrie Grande Vitesse 35mm, caméra à cadence rapide destinée aux scientifiques (1920).

- Morigraf 35mm, caméra à tenir "au poing" (1920).

- Cinex 35mm, caméra destinée à être portée "à l'épaule" (1922).

- Caméra Leblay

- Caméra Prévost

- Caméréclair 35mm fut très répandue dès 1920 et se transforma, au début des années 1950, en Camé 300 Reflex.

- Debrie Super Parvo 35mm, modèle qui succéda au Parvo L en 1932 et qui fut utilisé jusque dans les années 1960.

- Caméflex 35mm, et 16/35mm (Camerette aux États-Unis), caméra à visée reflex de la firme Éclair, commercialisée pour la première fois en 1947, qui a rencontré un succès planétaire.

- Pathé Webo M16 16mm, destinée aux amateurs, elle a conquis dans les années 1950 les semi-professionnels et les professionnels (documentaristes).

- Tolana/Tolana-Thomson 16mm, destinées à la Radio Télévision Française (RTF), couplées avec des enregistrements vidéo (1961-1967).

- Éclair 16 NPR et Éclair 16 ACL 16mm, caméras portables destinées à la RTF, elles ont largement débordées de cette clientèle étatique (1963-1970).

- Camématic GV 16mm, caméra Éclair à cadence rapide, destinée aux recherches militaires (1965).

- Beaulieu R16 16mm, destinée aux amateurs, elle aussi a conquis dans les années 1970 les semi-professionnels et les professionnels (documentaristes).

- Aaton 16mm et Super 16, caméra facilement portable destinée aux reportages mais aussi aux documentaires et même à la fiction (1972).

Russie

- Konvas Automat 35mm, caméra du cinéma soviétique.

- Krasnogorsk-3 16mm, caméra du cinéma et de la télévision soviétiques.

- Kinor 16 et 35mm, caméras des studios soviétiques, cinéma et télévision.

- Amitié 35mm, caméra régie par la Planification en URSS.

Suisse

- Caméra Maurer (J. A. Maurer Inc.)

- Paillard-Bolex H16 16mm précise comme une horloge, elle a conquis le monde entier, aussi bien les amateurs que les semi-professionnels et les professionnels (reportage, documentaire).

Notes et références

- Daniel Barbero, La pratica della perspettiva, Venise, 1569, p. 192 (cité par Laurent Mannoni et Donata Pensenti Campagnoni, Lanterne magique et film peint : 400 ans de cinéma, Paris, La Martinière, , 334 p. (ISBN 978-2-7324-3993-8), p. 45

- (en) William Kennedy Laurie Dickson et Antonia Dickson (préf. Thomas Edison), History of the Kinetograph, Kinetoscope and Kineto-Phonograph (facsimile), New York, The Museum of Modern Art, , 55 p. (ISBN 0-87070-038-3), p. 53

- Laurent Mannoni, La Machine cinéma, Paris, Lienart & La Cinémathèque française, , 307 p. (ISBN 9782359061765), p. 38

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 11

- https://www.pinterest.fr/pin/421719952598265741, consulté le 12/05/2020.

- Kodak (Division Cinéma et Télévision), Films cinématographiques professionnels (catalogue), Paris, Schiffer Publishing Ltd., , 100 p., p. 39.

- Un grand nombre de caméras ne comportent qu'un seul débiteur denté qui assure en même temps l'alimentation en pellicule vierge et le retour de la pellicule impressionnée dans le magasin.

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 93