Caméra Technicolor

La caméra Technicolor est une caméra argentique 35 mm, fabriquée par Mitchell Camera Corporation, pour utiliser le procédé Technicolor de prise de vues noir et blanc à sélection tri-chrome (3 pellicules, deux panchromatiques pour le rouge et le vert ainsi qu'une orthochromatique pour le bleu) chargées en même temps dans la caméra). Le prix de la caméra et sa triple consommation de métrage, bien qu’en noir et blanc, limita son utilisation de 1935 à 1953 en tant que matériel de prise de vues. Le tirage des copies Technicolor — qu’on pourrait qualifier « d’imprimerie » — restera en usage beaucoup plus longtemps[1].

| TECHNICOLOR | |

Caméra Technicolor trichrome (1935-1953) | |

| Marque | Technicolor Motion Picture Corporation |

|---|---|

| Visée | Viseur reflex et viseur clair |

| Format | Format 35 mm |

| Chargement | Magasin coplanaire à 3 galettes de 300 m de pellicule noir et blanc |

Histoire

Trois associés américains, tous trois ingénieurs, créent en 1915 la société Technicolor Motion Picture Corporation : Herbert Kalmus, Daniel Frost Comstock et W. Burton Westcott. Ils centrent d’abord leurs recherches sur un brevet Comstock et Westcott, qui est presque une contrefaçon du procédé bi-chrome Kinémacolor, inventé par le Britannique George Albert Smith (c’est à lui que l’on doit les premiers gros plans du cinéma et le premier montage[2]) et l’Américain Charles Urban. De cette étude ne sort qu’un court-métrage en 1917 : The Gulf Between, dont il ne reste que des fragments. Ce procédé bi-chrome est basé sur une double impression de photogrammes noir et blanc pris en même temps grâce à un prisme qui divise l’image filmée en deux flux : l’un d’eux passe au travers d'un filtre rouge et impressionne les composantes bleues et vertes de l'image. Le deuxième flux passe au travers d'un filtre bleu et impressionne les composantes rouges de l'image. Les deux images sont disposées l'une au-dessus de l'autre sur un film 35 mm qui défile à deux fois la cadence normale de l’époque du muet, soit 32 images par seconde mais prend à chaque fois deux photogrammes. Il est tiré un positif dans lequel les images alternent : une image du premier flux (l’image du second flux correspondante est supprimée), une image du second flux (l’image du premier flux correspondante est supprimée), etc. Une image sur deux étant « oubliée », la cadence est ainsi diminuée de moitié et rejoint la normale (16 images par seconde). Le « tri » chromatique est effectué à la projection, par l’alternance de filtres adéquats disposés entre les pales de l’obturateur de l’appareil de projection (rouge, vert, rouge, vert, etc) spécialement construit pour cela. Cependant, la qualité laisse à désirer. Herbert Kalmus présente alors un nouveau procédé début 1920, qui relève de la synthèse soustractive : on colle dos à dos deux positifs qu’on a préalablement virés en couleur (rouge et vert). Ce procédé présente lui aussi des imperfections, mais est utilisé par plusieurs longs-métrages : The Toll of the Sea (1922), Wanderer of the Wasteland (1923) et surtout Le Pirate noir (1926), avec Douglas Fairbanks, qui est un énorme succès. L’inconvénient majeur du procédé est sa fragilité, les deux couches de pellicule collées ayant tendance à gondoler et à évoluer chimiquement. Ainsi, Le Vagabond du désert s’est autodétruit au fil du temps. Enfin, après une autre version du Technicolor, qui ne rencontre pas la faveur du public, le procédé définitif trichrome est mis au point.

Description de la caméra

_7.jpg.webp)

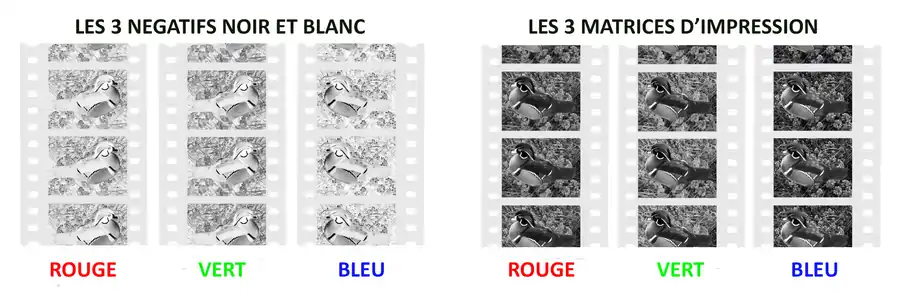

La caméra est une version spécifique de la caméra Mitchell BNC et reprend donc des mécanismes qui ont fait leurs preuves. Mais les débiteurs dentés sont triplés et comptent ainsi 6 rangées de dents afin d’entraîner en continu 3 galettes de pellicule au format 35 mm noir et blanc. Seulement deux mécanismes intermittents s’activent dans cette caméra. En effet, si l’une des pellicules se présente frontalement face à l’objectif unique, et nécessite, en plus d’un couloir du film individuel et d’une fenêtre de cadrage du film, un système séparé de griffes et de contre-griffes, les deux autres pellicules sont chargées dos à dos et elles ont en commun un seul couloir, une seule fenêtre et les mêmes griffes et contre-griffes.

Cette étrange répartition dédoublée ou triplée s’explique par la partie optique de la caméra. L’image produite par son objectif traverse un bloc constitué de deux prismes de haute qualité, collés sur l’une de leurs faces. Cet assemblage est complété sur ces deux faces collées par une couche très fine d’or pur (plus tard, l’argent sera utilisé à sa place). L’image, en pénétrant dans ce bloc, d’une part le traverse et d’autre part est déviée à 90° par la couche d'or qui fait office de miroir semi-réfléchissant. Le premier flux, qui va tout droit, et selon la même quantité, traverse un filtre vert qui ne laisse passer que les composantes vertes de l’image qui vont impressionner la première pellicule noir et blanc. Le second flux, dévié à 90°, « traverse un filtre de couleur violette et laisse donc passer les rayons rouges et bleus. Or derrière la fenêtre passent deux films accolés de telle sorte que leurs émulsions se touchent : le premier film possède une émulsion sensible uniquement au bleu et colorée dans sa masse de façon à absorber ces rayons bleus et à ne laisser arriver sur l'émulsion panchromatique du film que les rayons rouges. Nous avons donc enregistré par ce moyen trois films sur lesquels se trouvent les images élémentaires vertes, bleues et rouges[3]. »

« La domination de Technicolor s’explique en premier lieu par son marketing bien visible, voire agressif, laissant penser qu’il s’agit du seul procédé capable de créer des couleurs naturelles. Les différentes productions travaillant en Technicolor avaient pour obligation contractuelle de promouvoir le procédé dans les bandes annonces ou les affiches[4]. »

Références

- Le Technicolor trichrome : histoire d'un procédé et enjeux de sa restauration par Céline Ruivo, directrice des collections films de la Cinémathèque française. https://www.theses.fr/178208531, consulté le 27/04/2020.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 43.

- Jean Vivié, "Le procédé Technicolor trichrome est présenté en France dans le film Becky Sharp", La Gazette cinématographique, no 9, octobre 1935, p. 133-134, cité dans https://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/camera-film-35-mmap-15-3041-1-3.html, consulté le 27/04/2020.

- Céline RuivoCéline Ruivo, directrice des collections films de la Cinémathèque française. https://www.theses.fr/178208531, consulté le 27/04/2020.