Boucle de Latham

La boucle de Latham est un dispositif simple, présent aussi bien dans la plupart des caméras de cinéma que dans presque tous les appareils de projection cinématographique, destiné à isoler la zone à déroulement intermittent de la pellicule de la zone à déroulement continu, afin d'éviter sa rupture sous l’effort de traction.

Fonction et principe

Dès la première caméra du cinéma, le kinétographe, imaginé en 1891 par Thomas Edison et mis au point par son assistant William Kennedy Laurie Dickson, et plus tard le cinématographe de Louis Lumière, la longueur du ruban souple et transparent 35 mm chargé dans l’appareil, est limité à environ 17 mètres, soit moins d’une minute de prise de vues. Cette limite est imposée par le système intermittent qui tire directement le film vierge de son logement, par à-coups. Le poids de la galette de pellicule offre ainsi au déplacement du film une inertie qui peut provoquer sa cassure accidentelle si elle dépasse cette longueur (donc ce poids). Ensuite, le film impressionné, développé et tiré en positif, devient un film en soi. Il est vu individuellement au moyen du kinétoscope, ou projeté sur grand écran en l’état. C’est pourquoi les films primitifs du cinéma, de 1891 à 1898, ne durent en général pas plus d’une minute. À l’époque, rien n’empêche de projeter des films plus longs, sinon ce risque de rupture du support sous l’effet de l’entraînement intermittent, un incident qui, au stade de la projection, peut se révéler catastrophique, la pellicule en nitrate de cellulose étant particulièrement inflammable et son arrêt devant la lanterne portée à forte température peut provoquer un feu, voire une explosion.

Processus et développement

En 1895, des projections sont organisées en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis — parfois avant celle, historique, des frères Lumière, le 28 décembre 1895 —, toujours sous la forme de bobineaux de moins d’une minute. Woodville Latham, ancien militaire et universitaire, et ses fils, Grey et Otway (qui travaillent tous deux chez Edison), avaient obtenu de l’inventeur l’autorisation d’étudier à travers leur société, la Kinetoscope Exhibition Company, comment augmenter les capacités des kinétoscopes car ils avaient le projet de filmer des combats de boxe et d’en exploiter le spectacle sous la forme d’un round par bobine de 200 pieds (61 mètres), soit environ 3 minutes[1].

C’est ainsi que les boxeurs Michael Leonard et Jack Cushing se rencontrent sur le plateau du Black Maria (le premier studio de cinéma de l’histoire, qui appartient à Edison). Le kinétographe a été transformé : le film est entraîné, avant et après passage dans le couloir de prise de vues, par deux tambours dentés. Ces cylindres bordés de dents sont façonnés sur le modèle du tambour denté actionné par à-coups par la roue à rochet électrique qui assure la prise de vues intermittente à la base de l’enregistrement du mouvement dans cette caméra. Mais contrairement à lui, ils tournent de façon continue, entraînant souplement la pellicule vierge jusqu’au couloir du film, et le conduisant une fois impressionné vers le bobineau de réception. On peut alors charger en toute sécurité le kinétographe avec une soixantaine de mètres de pellicule, assez pour filmer chaque round. Le succès public est au rendez-vous, bien que les deux boxeurs soient de parfaits inconnus, et que, pour des raisons de commodité, le combat soit arrangé. Woodville Latham et ses fils filment ensuite une rencontre entre des boxeurs renommés, James J. Corbett et Peter Courtney (la victoire de Corbett étant déjà programmée) qui les encourage à viser encore plus haut.

Au sein de leur société familiale, la Lambda Company, ils souhaitent en effet se soustraire aux rétrocessions de recettes qui reviennent à Edison. Ils obtiennent habilement le concours de William Kennedy Laurie Dickson qui est en désaccord avec l’industriel sur l’urgence de mettre au point un appareil de projection sur grand écran. Dickson, aidé par le Français Eugène Lauste, travaille alors sur un « kinétoscope de projection », le panoptikon (renommé eidoloscope en 1896), un appareil de projection, alimenté par une puissante lampe à arc, pouvant être chargé de 1 000 pieds (305 mètres) de pellicule de 2 pouces de large (51 mm). Une projection de presse a lieu le 21 avril 1895 à New York, qui ne rencontre qu’un succès local, alors que la projection des frères Lumière, plus tardive (28 décembre 1895), aura des répercussions dans le monde entier[2].

Cette fois, une modification qui semble mineure, mais qui existera par la suite dans toutes les machines du cinéma, caméras aussi bien qu’appareils de projection, est apportée par Dickson qui a l’idée — fort simple, mais encore fallait-il y penser — de séparer la partie où le déroulement du film est continu, de la zone où le film avance par intermittence, en créant une boucle d’amortissement avant l’entrée du film dans le couloir (de prise de vues ou de projection) et en sortie de ce couloir. Comme Dickson travaille pour la société de la famille Latham, celle-ci nomme cette découverte la « boucle de Latham ». L’historien du cinéma Stephen Herbert rappelle que Thomas Armat, que Thomas Edison avait chargé d’adapter au 35 mm le projecteur phantascope de Charles Francis Jenkins, qu’il venait de racheter pour contrer les projections du cinématographe Lumière, et qu’il avait rebaptisé vitascope, avait lui aussi abouti ses recherches en adoptant pour cet appareil une boucle d’amortissement.

L'adoption d'une double boucle pour limiter l'effet du transport alternatif de la pellicule, aussi bien dans les caméras argentiques que dans les appareils de projection argentique se généralise, sans doute au début du XXe siècle, selon un livre technique de 1921 : « À ce moment-là encore les vues montrées étaient très courtes. Ce n’est que bien après, 1903-1904-1905 environ, que l’on modifia les appareils de prise de vues et de projection pour leur permettre de faire défiler, d’un seul coup, 120 mètres de pellicule négative et jusqu’à 500 et 600 mètres de pellicule positive à la projection. »[3]

Déroulement des boucles de Latham dans les projecteurs modernes

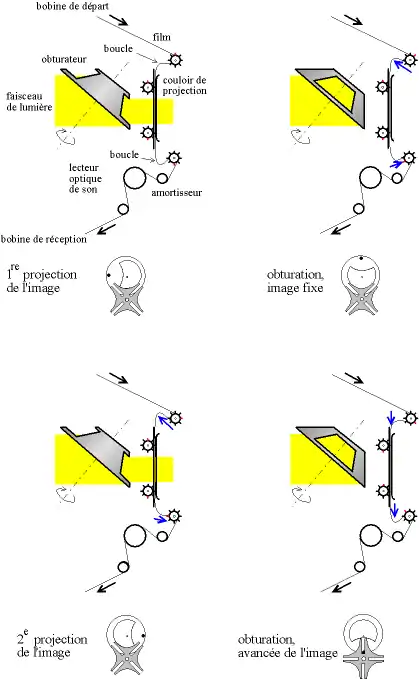

La projection se fait donc en quatre temps :

- 1re projection de l'image ;

- obturation pour éviter l'effet de scintillement, le film reste fixe devant le couloir de projection ; la boucle du haut s'agrandit, celle du bas diminue ;

- 2e projection de l'image ; la boucle du haut s'agrandit, celle du bas diminue ;

- avancement du film devant la fenêtre de projection ; l'obturateur est fermé, la boucle du haut diminue, celle du bas s'agrandit.

Les boucles de Latham sont formées automatiquement dans la plupart des caméras argentiques par un boucleur, présent aussi dans quelques appareils de projection.

La boucle de Latham est absente dans les caméras aux formats amateur de 8 mm (Simple et Super), ainsi qu’en 9,5 mm, la quantité de pellicule chargée étant très faible et donc légère, ne nécessitant pas ce dispositif.

Ce dispositif relève aujourd'hui de la muséologie, compte tenu de l'abandon des supports argentiques dans l'industrie du film.

Notes et références

- (en) Charles Musser, History of the American Cinema, Volume 1, The Emergence of Cinema, The American Screen to 1907, New York, Charles Scribner’s Sons, , 613 p. (ISBN 0-684-18413-3), p. 145.

- Musser 1990, p. 94-97.

- Jacques Ducom, Le Cinématographe scientifique et industriel, Paris, éditions Albin Michel, , 510 p., p. 45.

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- (en) La boucle de Latham (Latham Loop) sur Pictureshowman.com