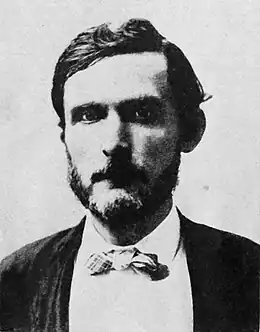

Woodville Latham

Le maire Woodville Latham (1837-1911) était un officier des États confédérés d'Amérique durant la Guerre de Sécession (nommée Civil War, Guerre civile, par le Nord), et professeur à la West Virginia University.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités | |

| Enfants |

Il est surtout célèbre pour sa participation au développement du cinéma.

Biographie

Woodville Latham est le père de Grey et Otway Latham, tous deux employés aux laboratoires de Thomas Edison. En décembre 1894, lui et ses fils forment la Lambda Company à New York et travaillent sur la mise au point d'un nouveau « kinétoscope de projection », profitant de ce que Thomas Edison diffère l'adaptation de sa machine de visionnement à œilleton, le kinétoscope, qui permet de voir individuellement les films tournés avec le kinétographe, en machine à projeter sur grand écran, à la manière d'une lanterne magique. Ils reçoivent l'aide du bras droit d'Edison en matière d'images animées, William Kennedy Laurie Dickson, et de son assistant le Français Eugene Lauste. Laurie Dickson a tenté, en vain, de convaincre Edison qu'il leur fallait se pencher sur la modification du kinétoscope en appareil de projection, et il tient à cette idée. Le projet familial des Latham, le panoptikon, devient, avec l'apport décisif de ces deux techniciens dissidents, l’eidoloscope. Les Latham organisent le une projection qui rencontre un écho très favorable dans la presse américaine, mais n'évite pas la faillite de la Lambda Company en 1896, liée notamment à des désaccords familiaux.

En 1898, Woodville abandonne définitivement le milieu du cinéma.

« Boucle de Latham »

L'histoire garde le nom de la famille Latham car il est associé à la description des mécanismes de prise de vues et de projection du cinéma, avec la "boucle de Latham". Ce dispositif, inventé par Dickson et Lauste, est signé du nom de leur employeur, selon la coutume industrielle. Son apparition permet au cinéma de dépasser la minute de spectacle qui est la norme, aussi bien dans les "films" de Dickson-Edison (1891), que dans les vues photographiques animées des frères Lumière (1895), jusqu'à cette invention. Les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud (1892), qui ne sont pas obtenues par un système de déplacement intermittent de la pellicule, ne sont pas limitées de la même façon dans leur durée et peuvent atteindre 5 minutes.

.JPG.webp)

Dans le kinétographe et dans le cinématographe, la pellicule est entraînée par un système intermittent, un tambour denté couplé à une roue à rochet électrique pour l'une, deux griffes sur came excentrique pour l'autre (dans le seul domaine de la projection, les griffes seront en général — plus spécialement pour le 35 mm — remplacées par un tambour denté couplé à une croix de Malte ou croix de Genève). Le mouvement linéaire continu de la pellicule vierge déroulée puis rembobinée après son impression derrière l'objectif, est contradictoire avec la traction brutale exercée dans le couloir de prise de vue par l'entraînement intermittent. Au-delà d'un bobineau de 20 mètres, le poids, donc l'inertie de la pellicule, provoque une cassure à l'entrée ou en sortie du couloir de prise de vues, malgré la résistance tout à fait remarquable du support souple inventé par John Carbutt[1].

L'illustration de droite montre un appareil de projection de salon 35 mm, équipé d'une croix de Malte : la manivelle entraîne la pellicule directement par le débiteur denté associé à cette croix activée par son plateau à ergot. Il n'y a pas d'autre système d'entraînement, le film visionné, d'une quinzaine de mètres (moins d'une minute), se déroule sur la table et il est ensuite embobiné de nouveau en faisant marche arrière. Ces opérations de projection n'étaient possibles qu'avec une faible longueur de pellicule, et ne nécessitaient aucun autre procédé.

Pour permettre la projection de pellicules de plus grande longueur (et donc de durée), Dickson et Lauste ajoutèrent deux débiteurs dentés, l'un en amont du couloir de prise de vues, l'autre en aval. Ce sont ces deux débiteurs qui débitent la pellicule de façon continue et la rembobinent, permettant de charger la caméra avec plus de pellicule (galettes de 60, 120 et 300 mètres). Mais ce dispositif, nécessaire, n'était pas suffisant, le conflit entre le mouvement continu et le mouvement intermittent subsistait. Dickson et Lauste imaginèrent alors une parade aussi simple qu'astucieuse : le parcours de la pellicule, aussi bien dans la caméra que dans l'appareil de projection, comportait maintenant deux boucles d'amortissement, juste à l'entrée et à la sortie du couloir de prise de vues (ou de projection), ces boucles étant constamment résorbées et reformées par le mouvement intermittent, elles constituaient ainsi une séparation efficace entre le mode intermittent et le mode continu du déplacement linéaire de la pellicule.

Dans les appareils de prise de vues, un "boucleur" forme automatiquement les boucles de Latham inférieure et supérieure lors du chargement de la pellicule, avant de s'effacer en position de prise de vues.

Notes et références

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, « Grammaire du cinéma », pages 15-16, Nouveau Monde éditions, Paris, 2010 (ISBN 978-2-84736-458-3), 588 pages