Ascenseur

Un ascenseur est un dispositif de transport vertical assurant le déplacement en hauteur.

| Type |

Structure architecturale (en), mode de transport, machine, machine de levage (d), escaliers mécaniques et ascenseurs (d) |

|---|

Les dimensions, la construction et le contrôle en temps réel pendant l'usage des ascenseurs permettent l'accès sécurisé des personnes.

L'ensemble du dispositif des guides, moteur, mécanique et câbles est installé le plus souvent dans une trémie ou gaine rectangulaire verticale fermée ou parfois semi-fermée située en général à l'intérieur de l'édifice, dans laquelle la cabine et le contrepoids gravitent.

Histoire

.jpg.webp)

Accès aux monastères et aux mines

Si, depuis des siècles, des lieux inaccessibles comme les monastères grecs situés dans la région des Météores ne pouvaient exister que grâce à des ascenseurs rudimentaires « sans moteur », c'est dans les mines qu'on situe en général leur apparition, et que l'on imagina de les doter d'un moteur à vapeur dès le début du XIXe siècle ; on les utilise aussi dans les manufactures du début du XIXe siècle[1].

Essor des hauts immeubles

Au XIXe siècle, l'essor des constructions de plus en plus hautes, suivi de l'apparition des gratte-ciel, est étroitement et logiquement lié à l'apparition de l'ascenseur. Les ascenseurs destinés au public des premiers gratte-ciel au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle n'autorisaient que la montée aux étages et non la descente, qui devait se faire par les escaliers.

Le système mécanique était contenu dans une architecture de poutres et de cornières métalliques permettant les ajustements par rapport au gros œuvre. Elle formait fréquemment une structure autonome disposée au centre de l'escalier à vis, qui l'entourait à distance dans les dispositions spacieuses. La séparation pour obtenir la sécurité depuis l'escalier dans le cas de proximité, le gainage, était faite par des panneaux grillagés fixés constituant la « cage » d'ascenseur. Cette ferronnerie, comme celle des garde-corps, allait de la simplicité utilitaire au décor très marqué.

Décorations des cabines des hôtels de luxe

Les ascenseurs des grands hôtels à l'architecture luxueuse du premier tiers du XXe siècle étaient aussi richement décorés que les trains de luxe le seront plus tard : ornements de la cabine[2] et des baies des portes de la cage chantournées et dorés à l'or fin… À partir du milieu du XXe siècle et la contrainte de plus en forte dans le code d'urbanisme de disposer d'un ascenseur pour des édifices, l'ascenseur s'est banalisé y compris dans son aspect et est devenu automatique. Cependant, cet objet marquant dans l'habitat au départ l'utile, le confort et plutôt le luxe est resté un équipement ostentatoire dans les espaces commerciaux. Il est incidemment devenu un objet à sensations de fête foraine.

Les premiers ascenseurs hydrauliques étaient très lents, et chaque étage disposait d'un bouton Renvoi, puisqu'en moyenne un appel sur deux provient du rez-de-chaussée, diminuant l'attente des utilisateurs suivants, d'où l'expression « renvoyer l'ascenseur » pour indiquer un geste utile et désintéressé qui en est restée.

Ils exigeaient pour leur colonne un puits de même profondeur que la hauteur à atteindre. Des systèmes à double colonne ont existé, divisant par deux la profondeur à forer, mais la lenteur des hydrauliques et la contrainte onéreuse de ces forages profonds ont fait tomber ce système en désuétude au fur et à mesure que les moteurs électriques se généralisaient.

Perfectionnement progressif

Au IIIe siècle av. J.-C., Ctésibios invente un monte-charge qui fonctionne grâce à de l'eau sous pression.

En 236 av. J.-C., Vitruve, architecte romain, a décrit un appareil élévateur, actionné par un treuil à bras dont l'inventeur serait Archimède.

Chaises volantes du château de Versailles

En 1743, De Velayer imagine au château de Versailles et au palais Mazarin, à Paris, des « chaises volantes », à la demande notamment de la favorite duchesse de Châteauroux dont les appartements à Versailles sont situés à l'étage[3] - [4]. Le premier machiniste du roi, Blaise-Henri Arnoult, fabriqua une telle chaise équilibrée au moyen d'un contrepoids, que l'occupant pouvait faire monter ou descendre par sa propre force en tirant sur une corde (voir palan).

Cage à écureuil du Mont-Saint-Michel

À la même époque est installé au Mont-Saint-Michel un monte-vivres actionné par une grande roue en bois (cage d'écureuil) à l'intérieur de laquelle prenaient place quatre détenus qui en assuraient la rotation.

Premier ascenseur public à Londres

En 1829, le premier ascenseur mécanique à usage public est construit à Londres dans le Coliseum de Regent's Park[5].

Limiteur de vitesse par Elisha Otis

En 1852, Elisha Otis dota l'ascenseur d'un système de limiteur de vitesse déclenchant un système appelé frein parachute, stoppant la cabine et assurant la sécurité des personnes en cas de rupture du câble. Ce système pourrait être inspiré du frein-parachute imaginé pour les ascenseurs de mines par Pierre-Joseph Fontaine en 1845.

Il donna au Crystal Palace de New York la première démonstration publique en 1854, en ordonnant, perché sur un plateau de levage, de couper à la hache la corde qui le retenait. La spectaculaire réussite de l'opération contribua à sa renommée[6].

En 1857, il en équipa l'appareil qui pouvait transporter 450 kg (soit 5 à 6 personnes) à la vitesse très lente de 20 centimètres (taille d'une règle) par seconde, dans un grand magasin à New York (aujourd'hui, l'on peut dépasser 10 mètres par seconde).

Le premier immeuble résidentiel à être équipé fut le E.V. Haughwout Building à New York en 1859[7].

Élevateur hydraulique Léon Edoux

Dès 1864, l'ingénieur français Félix Léon Edoux fait connaître son invention qui utilise l'énergie de l'eau de la ville sous pression (vérin vertical et cabine équilibrée) et invente le mot « ascenseur » pour qualifier son élévateur hydraulique. Il en équipera le marché aux bestiaux de la Villette en 1867[8].

Premier ascenseur électrique à l'Exposition universelle

En 1880, c'est en Allemagne cependant qu'on pensera à un ascenseur électrique, les moteurs électriques et transformateurs se développant pour l'industrie et pour certaines installations ferroviaires utilisant la traction par câble à partir de treuils fixes. Werner von Siemens présente le premier ascenseur électrique lors de l'Exposition Industrielle de Mannheim[9]. Le premier ascenseur électrique français est construit par l'ingénieur Chrétien en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris[10].

Le Paternoster en continu

Construction en 1884, en Angleterre, du premier système d'ascenseur continu, plus couramment nommé pater noster, composé « d'une chaîne de cabines ouvertes dans lesquelles les passagers montent ou descendent sans que l'ascenseur s'arrête ». Le système connut un vif succès dans la première moitié du XXe siècle, car il permettait d'écouler un plus grand nombre de personnes plus rapidement, mais fut progressivement abandonné en raison de son manque de sécurité.

Portes automatiques

En 1887, l'Afro-Américain Alexander Miles (en) obtient son brevet pour son invention de portes d'ascenseur s'ouvrant et se fermant automatiquement quand l'ascenseur parvient à un étage.

Tour Eiffel

En 1889, la tour Eiffel est inaugurée avec un ascenseur remarquable (hauteur de 160,40 mètres, vitesse de 0,80 m/s) (actuellement 2 m/s soit 7 km/h jusqu'au 2e niveau et 3,2 m/s, soit 11,5 km/h pour aller au 3e niveau), dû aux efforts conjoints de Léon Edoux et des frères Otis qui ont succédé à leur père[11].

Pilotage automatique sans liftier

En 1924, un ascenseur sans liftier — le machiniste — fera son apparition, exigeant la mise au point d'automatismes et de dispositifs de sécurité. Les commandes deviennent électriques puis électroniques et se dotent de mémoire. Les grilles fixes ou articulées des portes disparaissent au profit de portes pleines métalliques se verrouillant automatiquement.

Dénominations

- Le terme vient de ascendere qui, en latin, veut dire « monter », sens unique des tout premiers ascenseurs[12].

- Aux États-Unis, la dénomination provient aussi du sens le plus utilitaire de montée : Elevator.

- En Allemagne, elle peut se dire Aufzug (« traction vers le haut »), Lift (d'où le nom liftier) ou Fahrstuhl (« déplacement de chaise »).

- Les Néerlandais et les pays qui utilisent l’anglais britannique plus proche que l’anglais américain utilisent lift.

- En Espagne, ascensor et dans les pays américains de langue espagnole et portugaise, il est nommé elevador.

Technique

Les dimensions et la construction des ascenseurs permettent l'accès sécurisé des personnes[13]. L'ascenseur est relié à un centre de contrôle à distance. Les personnes dans la cabine disposent d'un téléphone intérieur pour la communication orale. Le centre de contrôle possède un réseau informatique véhiculant certaines informations issues des capteurs du système de l'ascenseur, le reste est stocké sur place dans le dispositif de commande électronique-informatique.

Quelques systèmes sont équipés de vis sans fin reliées à la cabine qui ne risque pas de chuter.

Principaux éléments

Un ascenseur se compose d'une « cabine » qui se translate dans une « cage » ou « gaine » (aussi appelée « trémie ») généralement verticale. Cette cabine est supportée dans une structure parallélépipède appelée « étrier », ou « arcade », permettant le guidage et le support de la cabine. Le guidage de la cabine est réalisé par différents éléments.

Les deux guides fixes

Situés de part et d'autre, le long de la course de la cabine, ces guides sont habituellement en forme de T, bien que des guides ronds, usuellement de diamètre 48 ou 50 mm, furent utilisés (des tubes de 48 mm pleins existent également). En France, la loi Urbanisme et habitat impose leur remplacement car des cas de rouille à l'intérieur du tube ont été constatés. Elle impose aussi le remplacement des (très) anciens guides en bois (sauf exceptions pour certains ascenseurs historiques).

Un ascenseur classique à câble et treuil se déplace le long de guides verticaux dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15°.

Les coulisseaux mobiles

Ils sont situés à chaque coin de l'étrier et sont en appui sur les guides. Durant le déplacement de la cabine, ils glissent sur les guides, huilés régulièrement pour limiter les frottements et les accrocs, et donc le bruit, et augmenter le confort. Dans certains cas, ces coulisseaux peuvent être remplacés par des rollers (petite roue d'un diamètre de 80 mm à 200 mm) comme pour des cabines à grande vitesse ou charges lourdes.

Systèmes de déplacement

Les ascenseurs figurent parmi les dispositifs de transport les plus silencieux, tant par leurs déplacements que par les portes coulissantes, ce qui est recherché dans la plupart des cas, comme les bureaux, hôtels, hôpitaux ou habitations. Cela est dû en partie au fait que le moteur est isolé phoniquement par les parois. Il peut s'ajouter toutefois un bruit de déplacement d'air de la cabine dans la gaine pour les ascenseurs rapides.

Moteur électrique avec câble, poulie et contrepoids

Le système traditionnel par câble avec poulie et contrepoids reste le plus pratique et le plus employé, équipant traditionnellement la majorité des ascenseurs, dont les plus rapides dans des immeubles de grande hauteur et des gratte-ciel.

La cabine est suspendue généralement à son sommet à un ensemble de câbles parallèles reliés passant par une grande poulie mue par un treuil depuis un moteur électrique et possédant à leur autre extrémité un contrepoids.

Elle est mue par des poulies entraînées par des motoréducteurs électriques. Ceux-ci se trouvent à l'extrémité, haute ou basse, de la gaine (dans ce cas, en partie haute sera placé un « local poulies »).

L'entretien normal de l'ascenseur prévoit une remise en tension régulière des câbles et une vérification des dispositifs de sécurité avec leurs capteurs.

Moteur électrique avec câble, poulie et treuil à tambour

Le câble fixé à l'étrier s'enroule ou se déroule sur un tambour.

L'intérêt de ce système est la suppression du contrepoids ou le remplacement de celui-ci par un modèle plus petit que l'on appelle une « torpille », que l'on peut placer en dehors de la gaine, ce qui permet un gain de place dans la trémie et une augmentation de la surface de la cabine, mais les performances sont limitées par la puissance du moteur, notamment en charge maximale de passagers, ou en devant démultiplier la vitesse.

Vérin à piston hydraulique

La cabine est mue par un vérin à piston comprimant l’huile, constitué d'une pompe située dans une centrale à réservoir d'huile de grande capacité.

Plus rares et lents, ces ascenseurs sont adaptés à un déplacement sur un petit nombre d'étages, pour desservir un quai de gare ou un magasin à deux niveaux par exemple.

Le vérin entraîne le plus souvent un système de poulies sur lequel passe le câble retenant la cabine en doublant sa course et sa vitesse. Par exemple, lorsque le vérin monte de 1 m, la cabine monte de 2 m.

À l'inverse, il peut déplacer une poulie de mouflage, permettant de multiplier la charge transportée et la distance parcourue, mais réduisant la vitesse.

L'ascenseur de mécanisme très complexe et particulier subsistant avec cloche de fluide du pilier ouest de la tour Eiffel est toutefois assez rapide, soit 2 m/s.

Le limiteur de vitesse ou frein « parachute » de sécurité

Le dispositif de sécurité anti-chute limiteur de vitesse fut créé par Elisha Otis en 1854, permettant l'enclenchement du frein parachute dans le cas où la cabine dépasserait une vitesse excessive en descente, prouvant l'une des sûretés de son appareil.

Le frein-parachute est un système de sécurité où des mâchoires disposées sur la cabine saisissent les rails-guides pour immobiliser celle-ci.

Tous les ascenseurs actuels sont obligatoirement protégés contre la vitesse excessive tant en descente qu'en montée.

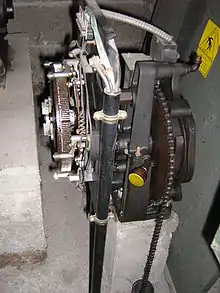

Les motoréducteurs et nouvelles gaines sans local machinerie

Traditionnellement, les motoréducteurs étaient utilisés pour la translation des ascenseurs électriques : une roue dentée baignant dans l'huile avance d'une dent entraînée pour chaque tour effectué par une vis sans fin hélicoïdale fixée à l'arbre du moteur.

Ce système est de plus en plus remplacé par les systèmes gearless : l'arbre du moteur est en prise directe avec la poulie de traction. La vitesse de rotation du moteur est donc beaucoup plus faible. L'avantage de ce système est l'amélioration du rendement de l'ensemble de traction, la suppression de la réserve d'huile (avantage pour l'environnement, la sécurité incendie et l'entretien) et une plus grande compacité permettant éventuellement la suppression du local machinerie.

Les petits ascenseurs modernes peuvent se passer de l'ancien local contenant la machinerie, qui devient même apparente lorsque la gaine est vitrée, celle-ci logeant le moteur de traction et l'armoire de commande. De technologie récente, ils se nomment Gen II pour Otis, Monospace chez Kone[14], Synergy chez Thyssen, 3300 chez Schindler.

La cabine

La cabine est l'élément principal de l'ascenseur. Les passagers voyagent à l'intérieur en position debout, et c'est le seul endroit du système où peuvent accéder les passagers. Elle comporte plusieurs éléments.

Les portes coulissantes automatiques

Afin d'assurer la sécurité des passagers, les portes sont doubles lorsque la cabine est en face d'un étage :

- une porte coulissante extérieure fixe est installée à chaque étage, isolant les personnes extérieures sur le palier du puits de gaine et de la cabine éventuellement en mouvement ;

- une porte coulissante intérieure à la cabine permet notamment d'éviter de coincer ses doigts ou autre objet dans les grilles ou sur la paroi durant le trajet.

Avant une loi votée en France en 1992, la porte intérieure n'était pas obligatoire. Ce type d'ascenseurs sans portes intérieures existe toujours dans d'autres pays tels que certains cantons de Suisse. En Belgique, les ascenseurs jusqu'à une vitesse de 0,63 m/s peuvent encore être équipés d'un rideau de sécurité optique en lieu et place d'une porte cabine.

Les premiers systèmes d'ascenseurs étaient équipés uniquement pour chaque étage de portes extérieures grillagées, puis de portes battantes pleines dotées d'une petite lucarne centrale, mais jusqu'aux années 1960, les cabines ne possédaient pas de porte intérieure, avant que celles-ci soient rajoutées dans toutes les cabines même anciennes au cours des années 1990, dont certaines se replient en « accordéon ».

Les portes pleines manuelles ou automatiques intérieures coulissantes, déjà présentes dès le départ dans les ascenseurs rapides des gratte-ciel des années 1930 tels que l'Empire State Building, apparaissent sur les nouveaux ascenseurs dès la fin des années 1960.

Les portes extérieure et intérieure dédoublées à l'arrivée et l'arrêt en face de l'étage désiré deviennent solidaires par une butée, autorisant leur ouverture, puis leur fermeture pour repartir. Elles sont actionnées latéralement au moyen d'un mécanisme de levier situé au-dessus de chaque porte extérieure d'étage. La cabine ne peut démarrer qu'une fois ces doubles portes fermées.

Les plus courantes sont à double battant s'ouvrant et se fermant centralement, mais certaines autres sont constituées d'un triple volet sur toute la largeur de l'entrée.

En cas de gêne de fermeture au bout d'un laps de temps plus long que prévu, les portes se referment à vitesse lente en émettant un bip répété.

Le détecteur d'obstacles

Le détecteur d'obstacles est une cellule située en face de la porte, qui empêche les portes de se fermer sur les passagers ou des objets. Les anciens ascenseurs n'en possédaient pas, l'ouverture et la fermeture étant manuelles.

Le premier système fut une barre en métal ou en caoutchouc, qui s'activait au toucher de l'obstacle. Puis vinrent les capteurs de proximité, ou « yeux électriques » constitués d'une cellule, actuellement majoritaires.

Enfin, une toute récente technologie utilise une rangée de capteurs installés sur toute la hauteur de la porte, s'éclairant en vert lorsque les portes sont ouvertes, puis clignotant en rouge lors de la fermeture, offrant un maximum de sécurité.

Systèmes d'alerte

Ils sont utilisés notamment en cas de blocage de la cabine entre les étages.

Une alarme de sécurité fut installée dès les premiers ascenseurs, au départ sous forme de cloche mécanique. Puis, les alarmes électriques de type sirène apparaissent.

Les ascenseurs furent équipés de téléphones d'urgence à partir des années 1970. Aujourd'hui, un bouton d'alarme inclut les deux systèmes, où il est nécessaire d'appuyer plusieurs secondes pour lancer l'appel d'urgence.

Caméras de surveillance et de sécurité

Plusieurs cabines sont équipées de telles caméras, parfois masquées derrière l'afficheur et enregistrant en continu, permettant notamment de visualiser en cas de blocage de la cabine.

Poids maximal de la cabine et ses passagers supporté par les câbles et le moteur

Une limite de poids de charge est toujours spécifique à chaque cabine, nécessitant éventuellement de limiter le nombre de passagers. Un système de balance et d'alerte automatique détermine un dépassement, n'acceptant plus le démarrage.

Le contrepoids est étalonné à environ 50 % du poids maximal limite admis par convention de la cabine avec un maximum de passagers, permettant ainsi un bon compromis évitant une trop forte tension et sollicitation en puissance du moteur avec celui à vide et une bonne adhérence des câbles sur la poulie.

En effet, pour les cabines à câble et contrepoids, au-dessus d'une trop lourde charge, le moteur devra trop forcer pour effectuer des accélérations positives. À l'inverse, à vide ou avec un seul passager, le moteur doit forcer un peu pour effectuer les accélérations négatives, le contrepoids ayant tendance à entraîner la cabine vers le haut.

De même un poids important fera d'autant plus forcer le vérin à piston d'un ascenseur hydraulique ou le moteur de la bobine d'un ascenseur à treuil.

Les cabines vitrées

_(5592112091).jpg.webp)

La grande majorité des cabines d'ascenseur est totalement opaque, évitant un effet de vertige visuel aux passagers lors de la translation verticale surtout rapide des grandes tours.

Toutefois, depuis plusieurs années, le nombre de cabines vitrées partiellement ou presque totalement s'accroît progressivement, notamment pour les bureaux, magasins ou accès de quais de gare, permettant également de repérer l'emplacement de la cabine.

La cabine est parfois une nacelle ouverte accessible en rebord de la dalle de chaque niveau pour des édifices ayant un noyau évidé de circulation centrale, sans séparation dans la vision des modes de déplacement verticaux, ou peut se situer en périphérie et même en façade donnant sur l'extérieur.

Cabines panoramiques

Les cabines luxueuses peuvent s'intégrer aux éléments architecturaux environnants tels que colonnes décorées, jets d'eau ou escaliers en colimaçons d'un hôtel, arpentant en façade.

Dans les hôtels et tours panoramiques, le paysage souvent des tours environnantes défile verticalement simultanément au trajet.

Les ascenseurs de la tour Eiffel pour les deux premiers niveaux comme le troisième offrent une vue plongeante défilant sur les architectures de la tour.

Certaines cabines peuvent être dotées d'une grande lucarne vitrée au plancher, pour rajouter facultativement aux passagers avides d'adrénaline, une sensation supplémentaire de vertige, comme sur l'ascenseur de la tour CN de Toronto.

Accès aux étages

Les commandes d'étages

Dans les tout premiers ascenseurs, un levier devait être actionné ou maintenu appuyé dans le sens « monter » ou « descendre » pour accéder à l'étage désiré. Ce système fut rapidement remplacé par des touches indépendantes pour chaque étage.

Les touches n'étaient pas éclairées et s'usaient rapidement. Les étages n'étaient pas mémorisés et les cabines n'accédaient qu'à l'étage de la touche appuyée en premier, après quoi il fallait rappuyer successivement sur chaque touche pour accéder aux étages suivants.

Dans les années 1950, les premiers boutons équipés de diodes arrivèrent en mémorisant les étages appuyés et éclairant chaque touche correspondante. Les années 1980 adoptèrent le système sensitif, mais reprirent les touches traditionnelles ensuite.

Aujourd'hui, différents types de boutons existent comme les GAL, les Generics ou encore les Dewhurst. Certaines touches modernes sont équipées de l'écriture en braille, pour l'accès aisé aux personnes malvoyantes.

Badge d'accès

Plusieurs ascenseurs d'hôtels nécessitent à présent un badge à valider sur un petit boîtier situé à côté du clavier d'étages permettant de rendre opérationnelle la touche de l'étage de la chambre. Pour se rendre dans certains parkings, ce boîtier pour badge est à l'extérieur. Certaines cabines d'immeuble sont aussi dotées d'un code.

Touches d'appel extérieures en montée ou en descente

Sur les ascenseurs récents, deux touches sont proposées pour appeler la cabine. L'une pour monter, l'autre pour descendre, évitant un arrêt inutile de la cabine à des éventuels occupants en cas de déplacement désiré dans le sens inverse.

Liftiers accompagnants

Les liftiers et hôtesses étaient très fréquents sur les premiers ascenseurs manuels, pour actionner le levier de manœuvre, sur demande de l'étage par les clients, et dans quelques grands magasins jusqu'aux années 1980.

Aujourd'hui, à la suite de l'automatisation, on ne les rencontre que dans les établissements luxueux tels que les grands hôtels ou parfois comme cabiniers pour accompagner les touristes lors de visites panoramiques comme dans les ascenseurs de la tour Eiffel.

La fonction peut y être assurée par un groom, un employé qui assure d'autres fonctions d'intendance telles que le transport des bagages jusqu'aux chambres.

Par comparaison, les grands téléphériques rapides de montagne possèdent un cabinier pouvant même réduire la vitesse en cas de vents forts, et les grands funiculaires possèdent un conducteur, à l'analogue des trains à crémaillère.

Pilotage des déplacements aux étages

La cabine est pilotée par une armoire de commande qui gère ses déplacements.

Accès aux étages

Techniquement, avant l'arrivée à l'étage désiré, le freinage est déclenché plus ou moins auparavant par un système de régulation.

Le positionnement précis à l'étage, imposé par la loi SRU pour garantir l'accès aux personnes handicapées à l'échéance 2013, peut cependant être obtenu par un entretien correct des ascenseurs bi-vitesse non équipés de variateur. Le texte de loi ne rend pas obligatoire l'installation du variateur de vitesse dès lors qu'une précision d'arrêt de ±20 mm peut être obtenue.

Dans la cabine

Il indique la position de l'ascenseur, ainsi que dans la plupart des cas, la direction. Les premiers indicateurs furent « analogiques », les numéros des étages étant tout d'abord un cadran avec une aiguille, puis alignés sur le mur, et chaque nombre s'allumait lorsque l'ascenseur y passait, ainsi qu'une flèche lumineuse qui indiquait la direction de déplacement.

Puis vint l'indicateur LCD numérique, le plus souvent rouge sous une plaque noire. La flèche fut intégrée à l'afficheur. Dans les années 1980 vint l'indicateur à LED, qui reprend le même principe que l'indicateur LCD. Enfin, les écrans figurent sur plusieurs ascenseurs récents. Sur ces écrans peuvent être aussi indiquées la date et l'heure, ou même une séquence filmée.

Afin de faciliter le repérage d'arrivée aux étages, notamment dans les gratte-ciel, comme pour tout transport, une annonce sonore indique à présent celui-ci, utile également aux personnes malvoyantes.

Depuis l'extérieur

L'étage est souvent indiqué uniquement au rez-de-chaussée, dans ce cas l'utilisateur attendant depuis un étage supérieur ne peut pas savoir à quel niveau la cabine est située, excepté le sens de déplacement qui est parfois indiqué par une flèche qui clignote lorsque la cabine est en déplacement ou qui reste continue lorsque la cabine est à l'arrêt.

L'étage de positionnement est toutefois indiqué sur quelques ascenseurs depuis l'extérieur sur tous les étages.

L'arrivée d'une cabine est signalée par un petit retentissement de sonnerie.

Disposition

Adaptation dans un immeuble

Dans les anciens immeubles ne possédant qu'un escalier en colimaçon par exemple, la trémie a été construite d'origine au centre, ou peut avoir été adaptée ensuite en réduisant l'escalier. En général, les cabines sont petites et lentes, pouvant contenir parfois seulement deux ou trois personnes.

Batteries d'ascenseurs

Chaque trémie ou gaine verticale ne peut contenir qu'une seule cabine, voire parfois une cabine à deux niveaux superposés, excepté un système ancien devenu très rare, car dangereux, composé de plusieurs cabines se succédant lentement dans une même gaine en continu sans s’arrêter ni porte palière, appelé pater noster.

Lors d'une utilisation par de nombreux voyageurs, plusieurs ascenseurs sont donc regroupés dans une aire commune de passage destinée à la circulation verticale.

Batteries de zones d'étages des tours de gratte-ciel

Dans le cas des immeubles de grande hauteur, entre deux et quatre batteries selon le nombre d'étages, regroupant deux à huit ascenseurs chacune, desservent les différentes « tranches » d'étages.

Elles sont distinguées pour les bureaux par exemple, par la « batterie basse » desservant le tiers inférieur, la « batterie moyenne », desservant le tiers du milieu et la « batterie haute » pour le tiers supérieur. Bien souvent plus les batteries sont hautes, plus les ascenseurs sont rapides.

Pour les batteries moyenne et haute, les étages inférieurs sont parcourus d'une traite dans une zone dite « zone express ».

Pour gagner du temps sans attente et un accès plus direct à l'étage désiré, sur certains ascenseurs modernes, les utilisateurs indiquent directement depuis leur étage de départ sur un clavier leur étage de destination, qui leur indiquera quelle cabine de la batterie, désignée par une lettre, y accèdera le plus directement, la cabine étant elle-même dénuée de touche d'étage.

La centrale de commande locale des ascenseurs modernes de gratte-ciel est équipée de dispositifs qui enregistrent les trajets quotidiens. Pour améliorer encore davantage la disponibilité des ascenseurs selon la période, le bilan des jours précédents établit informatiquement les statistiques de fréquentation selon le jour et l'heure qui orienteront en probabilité le processus de commande des trajets des différentes cabines, permettant une fluidification du trafic.

Pour les visites panoramiques des touristes, des ascenseurs spécifiques desservent directement l'étage le plus élevé menant à la terrasse.

Maintenance des appareils

La maintenance représente un pan important du secteur des ascenseurs. La fédération de l’ascenseur relate, lors d’une étude réalisée en 2020, que 70 % des effectifs du secteur était uniquement affectés à l’entretien des appareils. Les pannes représentent régulièrement des points de tensions entre les syndicats de copropriétés et les gestionnaires.

Pour un ascenseur, on parle de maintenance d’un système physique, car il se dégrade au fur et à mesure du temps et de son utilisation.

Parmi les acteurs de la maintenance d'ascenseur, on peut observer deux approches :

- La maintenance réactive : dans ce cas de figure, l’intervention est réalisée uniquement lorsque le système tombe en panne. Lorsque l’appareil est indisponible, le technicien répare ou remplace les éléments défaillants.

- La maintenance préventive : les interventions sur l’appareil sont plus fréquentes et plus ou moins régulières, mais moins importantes. Le technicien va procéder à de légères réparations et vérifications du système.

Au sein de ce modèle préventif coexistent différentes façons de procéder à ces interventions de maintenance : régulière selon un calendrier, en fonction des critères d’utilisation mais également en fonction de l’usure des composants.

Utilisations

Sur quelques niveaux

Beaucoup de lieux publics sur un nombre d'étages faible ou moyen, tels que les stations de métro ou magasins offrent au passager le choix entre les trois options de locomotion verticale, escaliers, escalators et ascenseurs. Les ascenseurs sont de vitesse modérée.

- Dans les gares, les ascenseurs vitrés de vitesse modérée sont de plus en plus couramment installés comme alternative pour accéder par exemple d'un quai à l'autre pour les personnes handicapées, les enfants ou avec de lourds bagages.

- Les escaliers roulants ou les escaliers permettent en revanche pour un faible nombre d'étages, l'embarquement direct en évitant les attentes, ainsi qu'un meilleur débit de personnes en cas d'affluence. Ils sont également mieux adaptés aux correspondances de métro ou aéroports, de structures irrégulières alternant couloirs horizontaux, avec parfois l'aide d'un trottoir roulant et changements de niveaux, ainsi que l'accès aux salles de cinéma ou les magasins et supermarchés à un ou deux niveaux, pouvant utiliser aussi des travelators pour les caddies.

- Enfin l'ascenseur permet plus facilement d'installer les bagages ou poussettes que sur les marches amovibles, ainsi que l'accès aux personnes handicapées sur chaise roulante.

Sur un grand nombre d'étages

Pour un nombre d'étages important, voire une hauteur très importante de montagne, l'ascenseur convient mieux qu'un escalator sur plusieurs aspects : Il est nettement plus rapide, la vitesse de l'escalator étant faible et limitée à 0,6 m/s, soit 2 km/h ou 1 km/h vertical, correspondant aussi à la vitesse d'une personne parcourant les escaliers à bonne allure ; celle d'un ascenseur peut être entre 2 et 60 fois plus rapide.

Il est rationnel en gain de place par sa structure rectiligne verticale, regroupée en éventuelles batteries.

- Les parkings, hôtels et hôpitaux (notamment pour transporter les lits ou brancards), utilisent principalement des ascenseurs. Ceux-ci desservent même les niveaux à l'intérieur des grands ferrys ou paquebots de croisière.

- Les immeubles résidentiels et bureaux de plus de deux étages, et bien sûr tous les immeubles de grande hauteur tels que les gratte-ciel où ils sont rapides, utilisent exclusivement des ascenseurs, les escaliers étant même souvent cachés derrière des portes coupe-feu, étant principalement destinés à l'issue de secours en cas d'incendie par exemple.

- Il est bien précisé durant les consignes de sécurité de prendre les escaliers (de secours) plutôt que les ascenseurs en cas d'alerte, quel que soit le nombre d'étages à parcourir, ceux-ci risquant de s’arrêter en cours de trajet pour coupure de courant ou flamme et/ou asphyxie.

Implantations

- En Italie environ 900 000 ascenseurs.

- Aux États-Unis environ 700 000 ascenseurs, pionniers dans le genre pour ceux des gratte-ciel.

- En Chine environ 610 000 ascenseurs. C'est à présent la Chine qui détient de plus grand nombre d'ascenseurs à grande vitesse, dû à l'expansion très rapide de ses gratte-ciel ces dernières décennies.

- En France, il y aurait selon la Fédération des indépendants experts et bureaux de contrôle ascenseurs (Fiebca) environ 450 000 ascenseurs en 2010, dont 50 % avaient plus de vingt-cinq ans d'âge et 25 % plus de quarante ans[15].

Vitesse

Les ascenseurs résidentiels d'immeubles classiques, magasins, parkings, gares, aéroports, hôtels et hôpitaux ont des vitesses typiques comprises entre 0,6 m/s et 2,5 m/s, soit 2 à 9 km/h.

Au-delà, les ascenseurs ont généralement des vitesses relativement proportionnelles à la hauteur des tours ou gratte-ciels :

- 3 m/s, soit 1 étage par seconde (11 km/h) entre 15 et 30 étages (tour Eiffel, 2 m/s puis 3 m/s) ;

- 4,5 m/s, soit 1,5 étage par seconde (16 km/h) entre 20 et 40 étages ;

- 6 ou 7 m/s, soit 2 étages par seconde (22 à 25 km/h) entre 35 et 100 étages (tour Montparnasse, Paris, 59 étages, tours de la Défense, Empire State Building) ;

- 9 ou 10 m/s, soit 3 étages par seconde (33 à 36 km/h) entre 50 et 110 étages (One World Trade Center, Chicago, Toronto, Tour Q1, Melbourne, Stratosphere Las Vegas, Pékin).

Ils sont souvent plus rapides pour les bureaux, hôtels et visites panoramiques que pour les habitations. De plus, les étages de bureaux ont pour hauteur standard 3,30 m, due au passage des câbles et climatisation, ceux d'habitation 2,66 m.

Records de vitesse

Voir aussi :

Mines

Les ascenseurs de mines étaient ou sont souvent rapides aussi (entre 5 et 16 m/s)(18 à 60 km/h)[16] - [17], et avec une accélération beaucoup moins progressive, tel celui actuel de la plus profonde mine du monde de Tau Tona en Afrique du Sud (3,9 km)[18].

Accélération

L'accélération nécessaire pour atteindre la vitesse, en démarrage puis en freinage, sur les ascenseurs rapides modernes est obtenue par un variateur de fréquence du courant d'alimentation du moteur, permettant de jauger le couple nécessaire au mouvement de manière que les phases d'accélération et de décélération verticales soient plus régulières et progressives voire supportables en sensations pour l'occupant de la cabine, afin d'éviter au maximum les haut-le-cœur, la cabine n'étant pas un manège.

Elle est bien souvent constante et calibrée autour de ± 1 mètre par seconde carrée (0,8 à 1,2 m/s2), soit ± 0,1 g, mais d'autant plus prolongée que la vitesse est rapide (à 1 m/s2, durée d'accélération en s = vitesse maximale atteinte en m/s), et sur un grand intervalle d'étages et de hauteur, celui-ci devant être au moins proportionnel au carré de la vitesse atteinte.

Par exemple, avec et , en n'effectuant que des accélérations, sans phase à vitesse constante :

- pour atteindre 1 m/s (3,6 km/h), il suffira d'une course de 1 m ou 1/3 d'étage, accélérant 1 s puis décélérant 1 s ;

- pour atteindre 3 m/s (11 km/h), un intervalle de 9 m sera nécessaire, soit 3 étages, sur 3 s d'accélération et 3 s de décélération ;

- pour atteindre 6 m/s (22 km/h), l'intervalle devra être de 36 m, soit 12 étages, sur 6 s d'accélération et 6 s de décélération.

Toutefois sur de tels intervalles, la vitesse moyenne sera donc la moitié de celle maximale atteinte au milieu de l'intervalle.

Mais dans de nombreux ascenseurs à vitesse modérée, anciens notamment, à simple bivitesse non équipés de variateur, l'accélération est très fréquemment non régulée et plus importante, ce qui arrive souvent lors du ralentissement permettant l'ajustement de la cabine à l'étage, pouvant même parfois occasionner des secousses verticales.

| Source : Le Figaro[19]. |

Limitations techniques de hauteur

La hauteur de la gaine ne peut guère dépasser actuellement celle des ascenseurs de la plus haute tour de Burj Khalifa (124 étages), la hauteur maximale des ascenseurs étant bridée à 500 mètres, en raison du poids des câbles d’acier, qui comptent pour les trois-quarts du poids de l’équipement.

Mais les constructeurs tels que Kone prévoient la fabrication de nouveaux câbles en fibre de carbone plus résistants et dix fois plus légers (1 170 kg contre 18 650 kg pour des câbles de 400 mètres). En conséquence, les nouveaux ascenseurs seront beaucoup plus stables et moins énergivores, ces câbles permettant un trajet sur des hauteurs encore plus élevées[20].

En outre, des effets physiologiques de sensations dues à l'accélération d'autant plus prolongée que la vitesse atteinte est importante, celle-ci est donc aussi limitée à la hauteur des tours panoramiques devant être, à 0,1 G, supérieure à 400 m pour pouvoir atteindre 20 m/s (pour donc une vitesse moyenne sur 400 m, de 10 m/s).

Accidents

Le 15 octobre 1999 à New York, un employé de BusinessWeek, Nicolas White, s'est retrouvé coincé quarante et une heures dans l'ascenseur du McGraw-Hill Building, 1221, Avenue of the Americas, en remontant à son bureau au 43e étage après une pause cigarette[21] - [22].

Le 27 octobre 2011 à Paris, une cabine d'ascenseur d'un HLM transportant trois personnes chute de six étages[23]. Il était géré par la société Somatem, fusionnée dans le groupe Lyonnaise des eaux-Suez puis Suez.

Lors d'un test effectué en avril 2012 (heureusement à vide), la cabine d'ascenseur d'un des piliers de la tour Eiffel a effectué une « semi-chute » atténuée par les mécanismes, dégradant une vitre intérieure et ayant nécessité une remise aux normes complète de plusieurs mois.

Malgré cela, il reste le moyen de transport le plus utilisé[24], et statistiquement l'un des plus sûrs[25].

Lois et normes applicables

En Europe

- La directive européenne 2014/33/UE, dite directive ascenseurs, transposée en droit français par le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016, s'applique aux ascenseurs construits depuis la parution de ce décret et ayant une vitesse supérieure ou égale à 0.15 m/s. En dessous de cette vitesse, c’est la directive européenne 2006/42/CE, dite directive machine, qui est applicable. Cette réglementation s'inscrit dans le principe de libre circulation des biens au travers de l'UE, les ascenseurs étant soumis au marquage CE.

- Les normes principales qui régissent la réalisation des ascenseurs sont les normes européennes harmonisées EN 81-20 et EN 81-50. La première norme, EN 81-20, énonce des exigences de sécurité complètement révisées et actualisées pour la construction et l’installation des ascenseurs. La deuxième norme, EN 81-50, définit des exigences de sécurité pour les essais et les examens de certains composants d’ascenseurs.

En France

- L'article 79 de la loi 2003-590, dite loi SAE, avait défini de nouvelles obligations concernant les ascenseurs : il en a découlé trois arrêtés du 18 novembre 2004, concernant les travaux de modernisations des ascenseurs existants (avec des objectifs de sécurité à atteindre en 2008, 2013 et 2018 ; l'échéance de 2008 ayant été repoussée à 2010[26], les clauses minimales des contrats d'entretien et les contrôles techniques à mettre en œuvre.

- La loi 2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend obligatoire la notion d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite[27].

- Le décret numéro 95-826 impose la réalisation d'une étude de sécurité concernant les appareils couverts par le Code du travail, cette étude devant être mise à jour tous les cinq ans, ou lors de transformations. De plus, des travaux de mise en sécurité peuvent être réalisés, à la suite de la réalisation de cette étude. Ce décret se recoupe sur de nombreux points avec l'arrêté du 18 novembre 2004, et devrait, à terme, être abrogé, pour partie.

Dans le cadre des rénovations d'ascenseurs existants, il faut cependant distinguer deux notions très différentes :

- La loi ou réglementation, qui prévoit la mise en conformité des ascenseurs existants sur un certain nombre de points très précis touchant à la sécurité (verrouillage des portes, sécurité des accès machineries, etc.) La loi s'impose à tout propriétaire ;

- Les normes, qui sont des documents techniques encadrant la réalisation des équipements neufs ou des grosses rénovations. Elles ne sont jamais rétroactives, ce qui veut dire qu’un ascenseur est aux normes lors de son installation et que rien n’oblige de le mettre à la norme suivante (hormis un texte de loi).

Économie

Sociologie

Un imaginaire social et culturel a été développé au XXe siècle concernant l'ascenseur, lieu clos et de cohabitation forcée. Les principaux thèmes développés sont :

- l'ascenseur comme lieu de peur (liée à la claustrophobie), avec la peur concrète de la panne ou de la chute, voire de sensations pour les plus rapides. Voir l'ascenseur comme lieu de transition vers un étage ou un monde parallèle. Exemple : Le K ;

- l'ascenseur comme lieu de rencontre, d'aventure amoureuse ou de rupture entre deux partenaires en cas de panne subie ou provoquée (par exemple dans Vous avez un mess@ge, film américain de 1998)[30].

Un lieu de convivialité

Paradoxalement, c'est l'un des rares transports en commun où la personne entrante adresse fréquemment un « bonjour » aux autres occupants, ou dans lequel deux personnes conversent facilement, même sans se connaître[31].

Un lieu d'angoisse ou de peur

Plusieurs films mettent en scène un ascenseur comme un lieu d'angoisse ou de peur dont :

- L'Ascenseur, film sorti en 1983 et Grand prix du festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1984 ;

- Ascenseur pour l'échafaud, film de Louis Malle sorti en 1958, dans lequel une panne d'ascenseur change le destin des principaux personnages.

Les ascenseurs sont également utilisés dans la fiction comme des lieux de passage vers des univers parallèles. Par exemple, dans le film Saint Ange (2004), il constitue à la fin une allégorie du passage vers la mort (ou vers un univers parallèle, selon les interprétations du film).

Santé et environnement

Sensations des accélérations verticales debout

L'accélération des ascenseurs, prolongée pour les rapides, procure sous les pieds la sensation inhabituelle de peser plus lourd en étant soulevé vers le haut, lors des démarrages en montée et freinages en descente, contrastant avec celle d'être allégé en tombant vers le bas, procurant un léger airtime lors des démarrages en descente et freinages en montée, le poids des personnes par rapport au sol étant augmenté ou diminué d'environ 10 %, ou davantage pour les anciens ascenseurs.

Celle-ci se conjugue à l'effet sur l'oreille interne permettant l'équilibre du corps, en donnant des sensations de vertige, voire de peur liée aux effets de surprise inattendus, dont les effets peuvent être comparables à ceux des attractions ou montagnes russes, accentués par le fait d'être silencieux sans repère auditif et surtout celui de devoir rester à tenir en position debout, souvent sans appui de maintien[35]. De plus, la perception visuelle de référence ne bouge pas dans les cabines opaques, introduisant une contradiction déstabilisatrice avec les effets ressentis.

Comme pour les manèges, ces effets peuvent être amusants et plaisants, en procurant à beaucoup de personnes comme les enfants de l'adrénaline[36].

Changements de pression

Les ascenseurs de gratte-ciel peuvent occasionner aux passagers des bouchements et/ou sifflements d'oreilles (analogues à ceux d'un avion, bien que celui-ci soit pressurisé) dues à la variation rapide de pression, à la suite du changement d'altitude important effectué rapidement.

En outre, plus l'ascenseur est rapide, plus la cabine introduit un effet de compression d'air avec la gaine verticale du parcours (à l'analogue d'un train passant rapidement dans un tunnel, d'un piston ou d'une pompe à air), s'ajoutant, en descente, à l'augmentation de pression atmosphérique rapide dû à une diminution d'altitude dans la tour.

C'est la raison pour laquelle les ascenseurs les plus rapides de Taipei et de la Shangaï Tower, à défaut de pressurisation, ont été limités en descente à 10 m/s (36 km/h), associé à une limitation des haut-le-cœur au démarrage de la descente[37].

Autres aspects

Plusieurs personnes peuvent être phobiques aux ascenseurs pour diverses autres raisons, notamment :

- la claustrophobie à l'intérieur de ce lieu parallélépipédique clos ;

- la peur de rester bloqués en cas d'arrêt inopiné entre deux étages ou la zone express ;

- le vertige dans les cabines vitrées.

Une source d'obésité et de problèmes cardiovasculaires

La multiplication des ascenseurs a entraîné une relative désaffection des escaliers. Elle est considérée comme l'une des nombreuses causes de l'obésité. Un article de Nutrinews écrit en 2003 sur la base de l’entretien accordé par le professeur Arnaud Basdevant (responsable du service de nutrition de l’Hôtel-Dieu, Paris) affirme ainsi que « l’évolution des modes de vie a indiscutablement favorisé l’obésité. La sédentarité s’est développée : automobile, ascenseur, escalator, travail dans des environnements surchauffés, séances de télévision, voire de grignotage[38] …».

Dans le cadre des recommandations générales de santé publique, il est donc recommandé au citoyens de prendre par préférence les escaliers et non plus les ascenseurs (Programme national nutrition santé en France, programme Escaliers vers la santé au Canada[39]). En ce qui concerne plus précisément la lutte contre l'obésité, le site web français Integrascol, rédigé par des médecins avec le ministère de l'Éducation nationale, recommande de « venir à l’école à pied plutôt qu’en voiture, ne pas hésiter à monter les escaliers (quand c’est possible, selon le retentissement de l’obésité) plutôt qu’à prendre l’ascenseur[40] ». Le site suisse Prévention.ch (financé par la République et canton de Genève, Suisse) recommande : « Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur ou l'escalier roulant. Si l'effort est trop grand au début, contentez-vous d'un ou deux étages à pied et prenez l'ascenseur pour le reste[41]. »

La transmission de virus

Les ascenseurs sont considérés, dans le cadre de l'épidémie de nouvelle grippe A (H1N1) de 2009, ou dans celle de la Covid-19 (Sars-Cov-2) de 2019, comme des facteurs de risque de propagation de l'épidémie :

- pour la transmission de virus par suspension dans l'air : la distance recommandée de 2 mètres entre personnes ne peut toujours y être respectée ;

- pour la transmission de virus par contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade ; les boutons d'ascenseurs, touchés par des dizaines ou des centaines de personnes différentes pendant une journée, sont considérés comme des objets à risque[42], le virus de la grippe restant vivant de 8 à 48 h sur des objets. Les études montrent que le virus reste plus longtemps vivant sur les surfaces dures et lisses (plastique, métal, ce qui est le cas des boutons d'ascenseur) que sur les surfaces poreuses (textile). Selon la direction de la Santé publique du Québec, le virus de la grippe des familles A (dont les H1N1) et B restent vivants 24 à 48 h sur des surfaces dures et lisses (ex. : comptoir), 8 à 12 h sur des surfaces poreuses (papier, textile) et 5 min sur la peau humaine[43].

Environnement

La question de l'impact des ascenseurs sur l'environnement a également été posée. La journaliste américaine Nina Shen Rastogi, spécialisée sur l'environnement, a tenté en avril 2009 de calculer et de comparer la consommation d'énergie de l'utilisation de l'ascenseur et de l'escalier, sans succès. En revanche, elle note que « les experts de ThyssenKrupp qui ont étudié un immeuble de bureaux de seize étages dans l'Ohio ont découvert qu'environ un tiers de la consommation quotidienne d'énergie de l'ascenseur avait lieu durant les heures non travaillées. Autre problème : le fait de garder les ascenseurs toujours éclairés[44] ».

Dans l'ensemble, les ascenseurs soutirent davantage d'énergie à attendre qu'à monter et descendre : près de 60 % de l'électricité consommée est gaspillée parce que la machinerie et les panneaux de commande situés dans les étages restent continuellement sous tension (stand-by)[45].

L'entretien du parc d'ascenseurs et la mise au point d'appareils moins consommateurs d'énergie est un des enjeux du développement durable dans l'habitat[46] - [47].

Le parc des ascenseurs en France consomme annuellement environ 2 TWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation d'un département comme la Corrèze, soit 5 à 8 % de la consommation des logements. La consommation des ascenseurs a été réduite, passant de 3,400 kWh dans les années 1960 à 650 kWh pour les machines récentes, la réduction se poursuivant par des dispositifs de récupération d'énergie[48].

Ascenseurs spécifiques

L'ascenseur de charge

Ce genre d'ascenseur est utilisé pour transporter de lourdes charges en milieu commercial, culturel ou industriel. Réservé au personnel, les cabines sont souvent de grande envergure et la vitesse un peu plus faible et démultipliée pour permettre au moteur d'avoir une force suffisante.

Il sert à monter ou descendre par exemple les palettes de produits dans les grandes surfaces, ainsi que les chariots d'archives par des bibliothécaires ou les lits et brancards dans les hôpitaux, tout en étant adjoints aux ascenseurs disponibles pour le public.

Ascenseur de porte-aéronefs

C'est une variante du précédent installée sur les porte-avions, les porte-hélicoptères et certains navires de guerre. Disposé soit au centre d'un élément du pont d'envol (ascenseur axial) soit à l'une de ses extrémités ou sur un de ses côtés, il relie le pont d'envol à un hangar inférieur. Il comporte généralement un blindage et doit de plus pouvoir résister aux mouvements du navire, à ceux des aéronefs (appontages) et aux agressions du milieu maritime.

Le monte-charge

Le monte-charge est dévolu aux installations transportant des marchandises sans voyageur, telles que les monte-plats des restaurants ou des maisons bourgeoises, où la cuisine n'est pas au niveau de la salle de service ou encore les monte-voitures des concessions automobiles à plusieurs niveaux.

Ces éléments sont différenciés, car ils ne nécessitent pas les mêmes sécurités et sont chacun adaptés pour remplir au mieux leur fonction. Dès que les déplacements sont commandés depuis l'intérieur de la cabine par boutons d'étages, celui-ci est considéré comme un ascenseur pour personnes et sa sécurité doit être renforcée en conséquence.

Élévateur à munitions

C'est une variante du précédent installée sur les porte-avions, les porte-hélicoptères et certains navires de guerre. Il relie le pont d'envol à un hangar inférieur ou — plus généralement — à une soute à munitions. Il comporte généralement un blindage et doit de plus pouvoir résister aux mouvements du navire, à ceux des aéronefs et des véhicules (roulage) ainsi qu'aux agressions du milieu maritime.

Ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite

Un ascenseur est dit accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment en fauteuil roulant, lorsqu'il respecte les exigences de la norme EN 81-70 pour les ascenseurs relevant de la directive ascenseurs 2014/33/UE et celles de la norme EN 81-41 pour les appareils relevant de la directive machine 2006/42/CE.

Tous les établissements recevant du public (ERP) neufs sur plusieurs étages doivent obligatoirement avoir à disposition du public un ascenseur si plus de 50 personnes peuvent se rendre aux différents étages de l'établissement ou si certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée[49].

Certaines nacelles semi-ouvertes permettent l'accès à un étage ou inter niveaux de demi-palier de rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite ou pour monter une lourde charge en y rentrant via une grande porte pivotante, puis se déplacent très lentement en devant maintenir le bouton appuyé en montée ou en descente.

Un dispositif similaire qui suit lentement une rampe garde-corps d'escalier est un monte-escalier, fixé sur celui-ci et installé généralement dans les maisons ou les appartements des particuliers.

Ascenseur de montagne

Certaines remontées mécaniques ou descentes de montagne ou même de grottes s'effectuent non pas par un téléphérique, funiculaire ou télésiège, mais par un ascenseur direct vertical, soit creusé dans la roche, soit parallèle au rocher ou à la falaise.

C'est le cas de l'ascenseur montant à la suite de la gare d'arrivée du second téléphérique tout au sommet de l'aiguille du Midi (3,7 m/s), celui du gouffre de Padirac ou de l'aven d'Orgnac, celui du Hammetschwand Bürgenstock en Suisse, ou celui de Zhangjiajie en Chine. Ces deux derniers, vitrés, offrent une vue panoramique superbe.

Ascenseurs de la tour Eiffel

La pente des ascenseurs de la tour Eiffel suit l'inclinaison des piliers, étant donc de 54° du rez-de-chaussée au premier étage, puis de 74° jusqu'au deuxième étage, s'apparentant donc presque aux ascenseurs inclinés. Contrairement à ceux-ci ainsi qu'aux funiculaires, un système permet au plancher des cabines de rester horizontal tout au long du parcours. L'entretien est assuré par l'entreprise Schneider Électric[50].

Le premier étage est haut de 58 mètres (20 étages d'immeuble) et le deuxième étage haut de 116 mètres (40 étages d'immeuble). Ils sont parcourus à 2 m/s, soit 7 km/h.

La desserte du deuxième au troisième étage, de hauteur 276 mètres (90 étages d'immeuble), s'effectue totalement verticalement par une batterie de 4 ascenseurs à 3,2 m/s, soit 11,5 km/h.

Les ascenseurs pour les visiteurs sont celui toujours hydraulique du pilier ouest et celui mécanique du pilier nord. Celui du pilier sud — privé pour le restaurant — est aussi mécanique.

Fonctionnement

L'ensemble de câbles des ascenseurs des trois piliers desservant les premier et deuxième étages suit une trajectoire particulièrement longue et complexe. Un moteur électrique assure la montée de l'ascenseur électrique. Suspendue à des câbles en métal, la cabine d'ascenseur est équipée d'un contrepoids destiné à l'équilibrer.

Ascenseur hydraulique

Deux énormes cuves en forme de cloche retournée, rappelant les anciens gazomètres, remplacent le moteur.

Les cloches montent ou descendent très lentement sur une faible course avec une force très puissante sous l'effet du fluide, suffisante pour réussir à déplacer la cabine et un important nombre de passagers, à 2 m/s par un système de très grande multiplication de vitesse.

La cabine de l'ascenseur se déplace grâce à un bouton qui actionne un piston contenant de l'huile. L'huile est envoyée dans un vérin qui actionne le piston par une centrale hydraulique (pompe). Quand le piston se remplit, la cabine monte.

Voir aussi : Données techniques de la tour Eiffel

Accès au sommet de montagnes russes ou toboggan aquatique

Certaines montagnes russes ou toboggans aquatiques utilisent un ascenseur plutôt qu'une rampe inclinée à chaîne pour monter au sommet, dans lequel vient s'encastrer le véhicule avant la descente, tels que River Quest et Winja's Fear & Winja's Force de Phantasialand.

Ascenseur automatique casher

Pour les juifs orthodoxes, la loi juive, ou halakha, interdit l’utilisation d’appareils électriques, et donc d'ascenseurs, le jour du shabbat. Pour contourner cette loi, des ascenseurs spéciaux ont été conçus. Ces ascenseurs s’arrêtent automatiquement à tous les étages sans que les passagers aient à appuyer sur des boutons. Ce système a été utilisé pendant des décennies en Israël, mais en 2009, il a été remis en cause par des rabbins[51].

Systèmes dérivés

Ascenseurs de mines

Ce furent à l'origine parmi les plus anciens. Au départ, les passagers ouvriers se tenaient dans une simple nacelle style panier de montgolfière, la trémie circulaire étant en forme de puits et les cordes puis les câbles étaient actionnés manuellement par manivelle. Les chevaux qui tiraient au début les chargements étaient aussi descendus. Les premiers moteurs qui suivirent furent à vapeur.

Les grandes poulies de la machinerie sont surélevées sur un chevalement métallique et apparentes extérieurement. Elles tournent cette fois en continu[16].

La vitesse est rapide. Le démarrage s'effectue depuis l'extérieur par un levier d'embrayage. Certaines cabines servent aussi spécifiquement à transporter les wagonnets nommés « berlines[52] ».

Aujourd'hui, en France, les mines sont arrêtées, et une partie a été transformée en musées pour touristes, les ascenseurs de substitution ne descendant plus que de seulement quelques mètres à vitesse modérée, avec un effet d'illusion optique simulant le défilement rapide des ascenseurs réels de l'époque.

(En attente de développement)

Ascenseur en navigation fluviale

On nomme également ascenseurs des dispositifs destinés à déplacer des bateaux entre deux niveaux à l'aide de bacs remplis d'eau.

Le premier fut construit à Anderton au Royaume-Uni en 1872.

De même qu'un plan incliné comme à Ronquières en Belgique, ce dispositif remplace à lui seul de nombreuses écluses. Citons :

- l'ascenseur à bateaux des Fontinettes (1880) en France,

- celui de Peterborough (1904) au Canada,

- celui de Strépy-Thieu en Belgique,

- la roue de Falkirk en Écosse, pivotant verticalement,

- le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller suivant le vallonnement de la montagne vosgienne (Moselle, France), accessible aux visites.

Ascenseur en attraction à sensations

Les accélérations verticales étant les principales procurant des sensations, le principe a été développé en tant qu'attraction :

Tours de chute

Depuis les années 1990, les fêtes foraines, puis de plus en plus nombreux parcs, ont complété leurs manèges d'attractions purement verticales, conjointement aux Reverse bungee, se déplaçant autour du pylône central d'une tour de chute.

Celle-ci produit un airtime de 1 à 4 secondes selon la hauteur (jusqu'à 126 mètres actuellement), et proche de l'apesanteur (- 1 g), où ces effets ont été portés au maximum. Par comparaison, les ascenseurs traditionnels accélèrent autour de +/- 0,1 g seulement, mais la sensation est accentuée par la position debout[35]. Pour atteindre une même vitesse, la sensation augmente moins en augmentant la durée de l'accélération plus progressive (ascenseurs) que sa valeur (attraction).

D'autres tours attractives plus familiales effectuent des va-et-vient successifs de montées et mini-chutes ou de montées subites.

Tour de la terreur des parcs Disney

L'idée d'une telle attraction, utilisant cette fois le principe par câble, poulie et contrepoids manœuvrant la cabine des ascenseurs, a été développée à partir de 1994, dans successivement quatre parcs de Disney, dont celui français de Marne-la-Vallée en 2007, en utilisant la technologie développée par la Société Otis, dans un immeuble dénommé Tour de la terreur.

La cabine est accrochée cette fois à deux séries de câbles, l'une traditionnelle en haut, et la seconde la tirant vers le bas, procurant ainsi une série d'airtime en Ejector ou Hyper Drop, l'accélération vers le bas devenant supérieure à celle d'une chute libre jusqu'à - 1,4 g, alternée également par de fortes accélérations vers le haut.

Ascenseur incliné

Un ascenseur incliné est un mode de transport guidé qui utilise une cabine unique circulant sur une voie sur rails en pente (généralement de longueur modeste), tractée par un ou plusieurs câbles depuis la station terminale amont.

Il se distingue en appellation du funiculaire par sa cabine unique, bien que l'on qualifie souvent celui ici identiquement, comme le funiculaire de Montmartre.

Certains petits ascenseurs inclinés à cabine vitrée longent aussi les escaliers parallèlement à l'analogue d'un escalator et également 2 km/h, dans plusieurs correspondances de stations de métro par exemple.

Notes et références

- Andrew Ure, Philosophie des manufactures, 1836, p. 71.

- «Une porte s'ouvre au rez-de-chaussée sur un boudoir mignon. On s'assied sur un divan capitonné et on est enlevé jusqu'à l'étage où on est logé. C'est l'ascenseur pour les voyageurs fatigués, malades ou même seulement n'aimant pas à gravir un escalier» (Publicité pour l'Hôtel national de Lucerne dans le Journal de Genève du 15 juillet 1870.

- Exposition « Sciences et curiosités à la cour de Versailles », 2010-2011, au château de Versailles.

- Marc Lefrançois, Histoires insolites des rois et reines de France, City Éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-8246-4959-7, présentation en ligne).

- « Ascenseur », sur eurekaweb.free.fr (consulté le ).

- Isaac Lopez César, « L'ascenseur lance le transport à la verticale », Histoire & Civilisations, , p. 88

- Anka Muhlstein, La Fabuleuse Histoire de New York, Grasset, 1986, 286 p. (ISBN 978-2246312215), p. 101.

- Inventeurs et scientifiques. Dictionnaire de biographies, Paris, Larousse, 1994, p. 205.

- « Werner von Siemens »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF].

- Almanach Vermot, 2011.

- Ces appareils sont toujours en service. La capacité actuelle est de 75 personnes et la vitesse de 2,5 m/s.

- « Comment un ascenseur peut-il descendre ? », sur robertbranche.blogspot.fr, (consulté le ).

- Par jour dans le monde, pour 1 milliard de déplacements par une personne en ascenseur, 2 millions d'appareils se mettent en alerte pour contrôle et suscitent une vérification des dispositifs utilisés.

- « Ascenseur Kone MonoSpace 500, immeuble de petite ou moyenne hauteur », sur www.kone.fr (consulté le ).

- « L’obligation de rénovation des ascenseurs reste mal comprise », www.batiactu.com, 4 novembre 2010 (consulté le 3 mai 2019).

- « Mine de Lewarde », www.sitemai.eu (consulté le 3 mai 2019).

- « Le musée de la Mine témoin », www.infotourisme.net (consulté le 3 mai 2019).

- « Les gisements de l'or et son extraction », www.futura-sciences.com (consulté le 3 mai 2019).

- « La folle course à la vitesse des ascenseurs de gratte-ciel », immobilier.lefigaro.fr (consulté le 3 mai 2019).

- « Les gratte-ciel vont bientôt doubler de hauteur… grâce à cette innovation », fr.express.live (consulté le 3 mai 2019).

- (en) John Tierney, « Aftermath Of 40 Hours In an Elevator », The New York Times, 28 octobre 1999 (consulté le 3 mai 2019).

- (en) Nick Paumgarten, « Up and Then Down: The lives of elevators », The New Yorker, 21 avril 2008 (consulté le 3 mai 2019).

- « Chute d'ascenseur à Paris : la vie du petit garçon n'est plus en danger », www.leparisien.fr (consulté le 3 mai 2019).

- « L'ascenseur, le plus sûr moyen de transport, il est encore plus », www.astarlifts.com (consulté le 3 mai 2019).

- « Quel est le moyen de transport le plus fiable ? », fiabiliteautomobile.blogspot.com (consulté le 3 mai 2019).

- « Mise en sécurité des ascenseurs existants », www.ascenseurs.fr (consulté le 3 mai 2019).

- « La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances | handicap.gouv.fr », sur handicap.gouv.fr (consulté le )

- « Site inter-copropropriétés, chiffres 1999 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Fédération des ascenseurs, Le Monde 27 mars 2008, page 16.

- (en) Cynthia Whitcomb, The Heart of the Film: Writing Love Stories in Screenplays, Taylor & Francis, (ISBN 978-1-315-51320-1)

- « Un peu de convivialité dans l'ascenseur du bureau », sur BFM BUSINESS (consulté le )

- « Fantasme ou réalité ? », sur Fédération des Ascenseurs, (consulté le )

- « L'ascenseur, lieu de sociabilité... et de tous les fantasmes », sur LEFIGARO, (consulté le )

- Fabien Lecoeuvre, 1001 histoires secrètes de chansons, Editions du Rocher, (ISBN 978-2-268-09848-7)

- Les sensations dues au déséquilibre sont encore décuplées en se positionnant en équilibre sur un pied ou la pointe des pieds durant les accélérations, ce qui est impossible sur les attractions, très majoritairement assises et attachées, aussi fortes soient-elles en accélérations.

- Toutefois, les gens restent totalement stoïques, comme dans tout transport, même dans les ascenseurs très rapides, à l'inverse des attractions même petites où beaucoup s'expriment à outrance en criant.

- « Les ascenseurs à l'assaut de la très grande hauteur », www.usinenouvelle.com (consulté le 3 mai 2019).

- « L’obésité, une maladie “d’avenir” », www1.rfi.fr (consulté le 3 mai 2019).

- « Programme Escaliers vers la santé », www.phac-aspc.gc.ca (consulté le 3 mai 2019).

- « Site Integrascol (ministère de l'Éducation nationale, France) - Recommandations contre l'obésité. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Mouvement et activité physique », www.prevention.ch, soutenu par le canton de Genève (consulté le 3 mai 2019).

- « Par exemple, les conseils contre la grippe de l'Université de Nancy, 2009, consulté novembre 2009 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Survie des microbes dans l’environnement, Direction de la santé publique du Québec, étude portant initialement sur la survie des virus sur les brosses à dents, 19 juin 2009, page 14 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Nina Shen Rastogi, « Ascenseur contre escalier : quelle quantité d'énergie un ascenseur consomme-t-il ? », Slate.com, 11 avril 2009 (consulté le 3 mai 2019).

- « Les ascenseurs utilisent davantage d'électricité pour attendre que pour fonctionner », www.energie-environnement.ch, mars 2011 (consulté le 3 mai 2019).

- « Fiche technique de la région Paca, - mars 1999 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Concevoir les ascenseurs », www.energieplus-lesite.be (consulté le 3 mai 2019).

- Jean-Louis Dell'Oro, « Cinq chiffres surprenants sur les ascenseurs en France », challenges.fr, (consulté le ).

- Chloé LECOUILLARD, « Les normes d'accessibilité dans les ERP », sur SIETRAM & CO, (consulté le )

- « La régulation avancée », fr.scribd.com (consulté le 3 mai 2019).

- « L’ascenseur automatique n’est plus casher ! », sur Courrier international, (consulté le )

- « Les outils de la mine »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Annexes

Moyens de transport verticaux connexes

- Ascenseur à bateaux incliné ou tournant verticalement

- Ascenseur spatial, projet futuriste sur câble de longueur extrême, pouvant atteindre 200 km/h

- Ballon captif à déplacement vertical en position debout

- Escalier mécanique, transport alternatif dans les magasins ou gares

- Funiculaire, parfois appelé « ascenseur incliné »

- Liste des ascenseurs à bateaux

- Monte-escalier, siège lent sur rampe fixé sur les escaliers des maisons pour les personnes à mobilité réduite

- Nacelle de grue, pour les sauts à l'élastique depuis une grue

- Nacelle de grue, pour les laveurs de vitres notamment

- Pater noster, un ascenseur continu

- Téléphérique, nommé à ses débuts, « ascenseur de montagne »

Transports de marchandises

- Monte-charge, strictement limité à une hauteur utile de un mètre, il peut ne pas répondre à tous les critères concernant la législation relative aux ascenseurs.

- Monte-meuble, incliné, amenant les colis par la fenêtre d'un immeuble pour les déménagements

Ascenseurs célèbres ou particuliers

Autre

- Ascenseur d'Einstein (expérience de pensée)

Liens externes

- Site de la Fédération des ascenseurs, www.ascenseurs.fr (consulté le 3 mai 2019).