Escalier

Un escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, ou degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a une origine étymologique latine, scala signifiant échelle . Le métier correspondant est celui d'escaliéteur.

Par extension, ce type de construction a donné son nom à un escalier, voie piétonne, à ciel ouvert ou couverte, constituée d’une ou plusieurs marches.

Histoire

Un des plus anciens escaliers au monde est découvert lors de la fouille du site archéologique turc de Göbekli Tepe datant de la fin du Mésolithique[1].

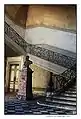

Les résidences de prestige (châteaux, palais) possèdent un escalier d’apparat (escalier d’honneur souvent central, escalier à vis, escalier en colimaçon) et des escaliers de service (escaliers latéraux). Les demeures bourgeoises adoptent progressivement ces dispositifs architecturaux. Les immeubles de rapport bourgeois qui apparaissent à la fin du XIXe siècle sont équipés d'ascenseur, symbole de luxe et de modernité qui remplace l'escalier d'honneur. Un escalier séparé dit « de service » dessert les étages supérieurs où logent les domestiques (chambre de bonne)[2].

Description et terminologie

Typologie

Un escalier peut être en pierre, en bois, en métal, en béton, en verre ou en plâtre.

Sa structure est soit intégrée au mur qui le supporte, soit un assemblage indépendant du reste du gros œuvre et l'assemblage est un ouvrage autoporteur. L'escalier est d'une complexité de conception très variable : de la paillasse en béton, sorte de dalle rampante comportant les marches et posée en dénivelé, de l'empilement simple des marches en métal qui peuvent donner l'escalier en système à vis à noyau central, jusqu'à l'escalier tournant de pierre sur voûte sarrasine et l'escalier balancé de pierre taillée ou de bois avec jour central.

L’escalier peut être à montée droite ou circulaire ou mixte : droit ou à l'italienne, hélicoïdal ou à vis ou en colimaçon ou rayonnant, balancé, ou à la française ou à quartiers tournants.

Lorsqu'un escalier est utilisé comme voie d'évacuation extérieure d'un bâtiment la volée inférieure peut se relever horizontalement au niveau du premier étage afin de libérer de l'espace au pied de l'escalier. On parle alors de volée inférieure relevable. Ce système permet aussi d'empêcher l'accès aux personnes non autorisées.

Le professionnel qui fabrique et pose les escaliers, lorsqu'ils sont en bois, est indifféremment charpentier ou menuisier, c'est pour cela qu'on rencontre couramment deux unités de mesures : le centimètre (origine de charpente), et le millimètre (utilisé en menuiserie). Il est dit escaliéteur.

Terminologie

.jpg.webp)

- Cage d'escalier

- Pièce haute de plusieurs étages dans laquelle se trouve l'escalier.

- Collet

- Petit côté d'une marche balancée, du côté du limon ou du noyau.

- Contremarche

- Partie verticale fermant l'intervalle entre deux marches. Certains escaliers dits « à claire-voie », comme les échelles de meunier, en sont dépourvus.

- Coquille d’escalier

- Dessous de l’assemblage des marches d’un escalier qui tourne en limaçon ou l’intrados de la voûte rampante formée par cet assemblage

- Crémaillère

- Pièce d'appui, soutenant marches et contremarches, suivant l'angle de l'escalier, souvent plaquée contre le mur d'échiffre, et se différenciant du limon par le fait qu'elle est découpée suivant le dessous de la marche et l'arrière de la contremarche.

- Degré

- Mot qui a longtemps désigné un escalier ou un perron. Ensemble constitué d'une marche et d'une contremarche.

- Échappée

- Hauteur de passage, prise verticalement, non pas entre le nez de marche et la partie inférieure du plancher ou de la volée au-dessus, mais entre la ligne qui joint deux nez de marche successifs et le plancher du dessus (mini : 1,90 m ; généralement : 2,10 m).

- Échiffre, mur d'échiffre

- Mur contre lequel repose l'escalier.

- Escalier à pas décalés, dit à pas japonais ou à pas-de-canard

- Les marches sont coupées en deux, décalées ou ajourées, pour gagner de la place. Cela impose d'utiliser chaque demi-marche par le pied qui lui est imposé par le décalage.

- Foulée

- Pas moyen fixé à 0,645 m d'une personne empruntant un escalier. Au niveau de la ligne de foulée d'un escalier, la somme de deux hauteurs de marches plus une longueur de contremarche doivent être égales à une foulée.

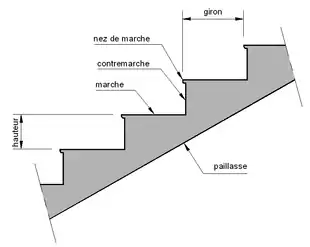

- Giron

- Distance horizontale de nez de marche à nez de marche. En cas de volée courbe, le giron théorique est alors la largeur de marche mesurée sur la ligne de foulée (lieu de giron constant).

- Jour

- Espace vertical laissé par les volées, vide central dans la cage d'escalier.

- Ligne de foulée

- Ligne fictive reliant les nez de marche successifs à l'endroit du passage le plus fréquent, soit au milieu de l'escalier, soit à 0,45 m de la rampe quand il est plus large. Le même terme désigne cette ligne vue en plan. Le long de cette ligne de passage, les foulées sont strictement égales pour éviter les chutes.

- Limon

- Pièce d'appui des escaliers à jour central et rampe sur rampe. C'est la poutre qui sert d'appuis aux marches d'escalier du côté opposé au mur d'échiffre. Cette pièce est parallèle au mur d'échiffre et tourne suivant l'angle de l'escalier. Lorsque le limon est en bois, les marches et contremarches sont encastrées dans sa pleine masse. Pour les escaliers en pierre, le limon est un ouvrage de soutien de l'extrémité des marches par l'orientation de ses coupes (clavages) qui forment un arc rampant. Dans les escaliers à noyau il n'y a pas de limon.

- Main-courante ou lisse

- Ouvrage filant en bois, en métal ou en corde qui longe chaque volée d'escalier soit sur la rampe du côté du jour, soit le long du mur d'échiffre, afin de servir d'appuis ou de prise à la main de ceux qui les gravissent. Lorsque le passage d'un escalier ouvert au public mesure 1,20 m ou plus, il est obligatoire en France de fournir une main courante de chaque côté.

- Marche [3]

- Degré, surface horizontale sur laquelle on pose le pied. La marche se définit dimensionnellement par son emmarchement, son giron et sa hauteur. Formellement une marche peut être : droite ou carrée (si elle est rectangulaire) ; balancée ou dansante si les deux extrémités ont des largeurs différentes ; biaises si sans être balancée elle n'est pas perpendiculaire au limon. La marche du bas est la marche de départ, celle du haut est la marche d'arrivée ou marche palière.

- Les marches sont dites droites dans la volée droite, balancées dans les quartiers tournants, rayonnantes dans les escaliers à vis.

- Nez de marche

- Partie de la marche en saillie sur le nu de la contremarche, la hauteur du garde corps ou de la main-courante est calculée à partir du nez. Appelé aussi Pas de souris dans certaines régions du sud-est de la France.

- Noyau

- Partie centrale, en général cylindrique, constituant l'axe autour duquel sont disposées les marches et qui tient lieu de limon dans un escalier à vis. Il est le constitué de la superposition d'une partie de des marches lorsque l'escalier est en pierre ou en charpente, mais pas quand il est en menuiserie.

- Paillasse

- Dans le cas des escaliers en béton, c’est la dalle en pente intégrant les marches d’une volée.

- Palier

- Plate-forme ménagée à chaque étage et accédant aux portes palières. La plate-forme intermédiaire qui ne donne pas accès à des locaux est appelée repos ou palier de repos.

- Rampe d'appui

- Garde corps situé du côté du jour de l'escalier et surmonté d'une main courante.

- Sens

- Le sens normal d'un escalier de plaisance est de tourner à droite, c'est-à-dire d'avoir le noyau à main droite en montant. Dans les bâtiments fortifiés, les escaliers en hélice tournaient à gauche afin de favoriser le combattant d'en haut maniant une épée de la main droite dans l'ouverture de l'escalier et en tenant le noyau à gauche.

- Stylobate

- Plinthe qui suit le profil souvent sinueux des marches d'escalier le long du mur d'échiffre.

- Tête de départ (de rampe)

- Pièce souvent arrondie qui orne le début d’une rampe d’escalier. Elle peut être réalisée en bois, en fer forgé, en verre, ou en pierre.

- Volée

- Portion d'escalier comprise entre deux plates-formes et qui comprend les marches. Les marches sont droites ou parallèles dans la volée droite, les marches sont dites balancées ou biaises ou dansantes dans les quartiers tournants, les marches sont rayonnantes dans la volée d'escalier à vis.

Types d'escaliers

On distingue les escaliers droits, parmi lesquels les échelles et les perrons, et les escaliers tournants, qui présentent trois formes : les escaliers à jour, les escaliers rampe-sur-rampe et les escaliers à noyau. Les escaliers tournants ont le plus souvent un ou plusieurs quarts tournants en angle droit, ou sont circulaires (à jour) ou en hélice (à noyau)[4].

- l'escalier hélicoïdal, souvent appelés « escalier en colimaçon », plus rarement « escaliers en spirale » ou « escaliers en vis »[5] ;

- l'escalier en pas d'âne présente des marches très profondes. Ils étaient destinés à faciliter le passage du bétail ou d'animaux de trait ;

- l'escalier rampe-sur-rampe est un escalier tournant à retours, formé de volées droites parallèles et de sens contraire, sans jour central, séparées par des paliers où se font les tournants.

- Escalier tournant à droite ou à gauche. Il en est de deux sortes : l'escalier en vis et l'escalier à retours, par exemple : « escalier tournant à trois volées droites séparées par des repos formant retour en équerre ».

Autres types : escalier mécanique et échelle

L’escalier mécanique ou « escalator » est un convoyeur aux marches mobiles et l’échelle un squelette.

Technique

Mesures

En 1675, François Blondel se penche sur la question du calcul de l'escalier dans son Cours d'architecture enseigné à l'Académie royale d'architecture. Il mesure le pas (au sens de distance franchie par le pied lors d'une marche normale sur un plan horizontal) et constate qu'« à chaque fois qu'on s'élève d'un pouce, la valeur de la partie horizontale se trouve réduite de deux pouces et que la somme de la hauteur doublée de la marche et de son giron doit demeurer constante et être de deux pieds ». Autrement dit la « formule de Blondel » s'exprime ainsi : , où est le module (ou le pas) et vaut deux pieds (64,8 cm), la hauteur de la marche, et son giron (distance entre deux nez de marche consécutifs mesurée sur la ligne de foulée).

L'idée directrice est que l'effort fait par la personne qui monte soit constant, malgré les variations de la hauteur montée effectivement par rapport au déplacement horizontal selon l'endroit où on se situe dans l'escalier, montée plus forte dans les coudes (cette personne est positionnée avec la main sur la rampe).

La réglementation française dispose que les marches courantes ont 17 cm de hauteur, mais ne doivent plus excéder 16 cm pour les lieux accueillant du public et 28 cm de giron minimum (France : décrets no 2006-1657[6] et 1658[7] arrêté du [8]) : le pas usuel est de 63 cm (la place, et par suite l'importance, accordée à l'escalier est moindre qu'au XVIIe siècle), la pente de ces marches est de 30° environ. Cette valeur standard est à considérer comme base de calcul, tout est question de l'effet final donné à l'escalier : escarpé, ou au contraire « agréable » ou encore à accessibilité maximum pour le public.

Cette accessibilité de l'escalier par des personnes handicapées des membres inférieurs dépend non seulement de l'angle et du giron, mais aussi de la profondeur de la marche et du débord des nez-de-marche[note 1] : une hauteur de marche faible induisant des nez prononcés n'est pas une bonne solution d'accessibilité quel que soit l'angle.

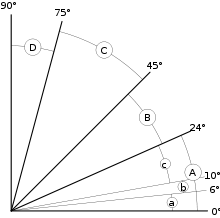

Angles de pente courants

L'angle de la pente des escaliers se répartit ainsi :

- A : rampe (de 0 à 24°)

- a : rampe douce (de 0 à 6°)

- b : rampe normale (de 6 à 10°)

- c : rampe forte (de 10 à 24°)

- B : escalier courant (de 24 à 45°), la valeur maximum est de 40° dans les lieux publics et de 45° dans l'habitation.

La valeur courante (et donc la plus confortable) se situe aux environs de 35°. Depuis 2007, dans les lieux publics, le giron minimum est de 280 mm et la hauteur de marche est de 160 mm ce qui fait un angle strictement inférieur à 30°.

- C : escalier de machine (de 45 à 75°)

- D : échelle (de 75 à 90°)

Balancement des escaliers

Lorsqu'un escalier présente une partie droite et une partie tournante, il est classique de balancer les marches, c'est-à-dire de rendre progressivement obliques plusieurs marches de la partie droite. Il existe différentes méthodes de dessin : Celle de la herse (la plus courante), du trapèze (ou moyenne des collets, moins utilisée mais plus harmonieuse), du rabattement des limons (presque plus utilisée car très longue et valable sur le plan esthétique seulement si les deux limons sont visibles) ou encore celle dite "du liteau" c'est-à-dire à l’œil du professionnel (le liteau matérialisant le nez de marche, pouvant tourner suivant l'axe qui est la place du giron sur la ligne de foulée). La seule contrainte étant que les girons soient égaux sur la ligne de foulée. Même avec les méthodes les plus académiques, il est parfois nécessaire d'apporter des corrections légères afin de prendre en compte les assemblages entre les marches, contremarches, limons et poteaux et d'éviter des rencontres de pièces fragiles ou irréalisables.

D'autre part, il existe des logiciels de calcul d'escalier qui permettent de gagner du temps en générant soit des plans échelle 1:1 (à coller sur les pièces pour les découpes ou défonçages), soit à générer un programme de machine-outil à commande numérique.

J. Justin Storck propose dans son Dictionnaire Pratique de Menuiserie, Ébénisterie et Charpente une méthode de dessin des escaliers[9] et des marches balancées[10].

En plus de l'aspect esthétique, le gain de confort provient de ce qu'un petit écart par rapport à la ligne de foulée ne se traduit pas par une variation brusque de la largeur des marches.

Un escalier entièrement balancé ad hoc permet même de tracer plusieurs lignes de foulée adaptées à des enjambées différentes, comme on l'observe dans les colimaçons. Dans ce sens, même un escalier droit peut être entièrement balancé.

Réglementation en France

Largeur de passage

La réglementation française de sécurité des établissements recevant du public (ERP) définit la notion d'unité de passage (UP) : une unité de passage équivaut à une largeur de passage de 0,60 m.

Exceptions :

- une seule unité de passage vaut 0,90 m ;

- deux UP valent 1,40 m ;

- on retrouve la valeur de 0,60 m à partir de 3 UP : 1,80 m et ainsi de suite.

À partir de 2 UP, la présence de mains courantes de part et d'autre est exigée. Au-delà de 4 UP, la présence de mains courantes médianes est également exigée.

Escaliers tournants

La réglementation incendie est très stricte tant au niveau de la conception des établissements recevant du public (ERP) que des établissements du code du travail en ce qui concerne la conception des escaliers tournants.

Leur balancement doit être continu. L'absence de paliers autorisés autres que ceux des niveaux desservis empêche de faire se succéder une partie tournante et une partie droite entre deux niveaux.

Les dimensions des marches prises au niveau de la ligne de foulée (60 cm du noyau de l'escalier) sont conformes aux règles de l'art soit 60 cm < 2 h + g < 64 cm. Le giron extérieur ne peut dépasser 42 cm quelle que soit la largeur de l'escalier. Plus l'escalier est large, moins il peut tourner.

Hauteur de marches

Les règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) applicables aux bâtiment à usage de locaux de travail (Arrêté du 27 juin 1994), à usage d'habitation (Arrêté du 1er août 2006) et destiné à l'accueil du public (Arrêté du 1er août 2006, distinct du précédent) limitent la hauteur des marches à 17 cm[11] pour les bâtiments d'habitation et 16 cm[12] dans les autres cas.

Garde-corps

Règles générales pour les particuliers

- Garde-corps rampant :

Un garde-corps rampant est celui qui suit la volée d'escalier. Celui-ci doit toujours être prévu d'une hauteur de 0,90 m (900 mm) minimum par rapport à la verticale du nez de marche. - Garde-corps de palier :

Un garde-corps de palier est destiné aux parties horizontale d'un escalier. Celui-ci doit toujours être prévu à une hauteur minimum de 1 m (1 020 mm généralement). Dans le cas d'un garde-corps à lisses horizontales, on retrouve obligatoirement une plinthe, généralement situé à 50 mm du sol et qui monte jusqu'à 450 mm minimum, suivi du nombre de lisses souhaité pour obtenir 1 020. L'espacement maximum de celles-ci doit être de 180 mm. Dans le cas d'un garde-corps à balustres verticaux, la principale règle est que l'espace maximum entre deux balustres ne dépasse jamais 110 mm.

Règles générales pour les installations industrielles

Le cas des installations industrielles réserve des normes un peu différentes. Dans le cas d'accès aux machines (généralement dans des sites industriels) une norme européenne prévoit une hauteur minimum de 1,10 m avec une plinthe sur une hauteur de 15 cm au bas du garde-corps. Le garde-corps doit avoir une résistance en pression horizontale suffisante pour retenir une personne.

Résistance mécanique des garde-corps.

Le garde-corps doit résister à un effort horizontal de 100 kg par ml appliqués à la hauteur de 1 m. Son remplissage (en verre par exemple) doit résister à la projection d'une personne. Les essais sont réalisés à l'aide du test dit "de la belle-mère". Un sac de sable accroché à une corde est lâché d'une hauteur de 2 m environ. Il effectue un mouvement pendulaire avant de frapper le centre du garde-corps. Celui-ci doit résister, il peut être endommagé, fissuré, mais aucun élément ne doit se détacher et tomber. Ce test est normalisé quant à sa mise en œuvre.

Paliers

- Le palier est la plateforme qui reçoit les volées d'escalier montant et descendant et donne accès à l'étage par les portes palières.

- Escaliers droits ou tournants :

Une volée de marches ne peut dépasser 25 marches. Si cela est le cas, des plates-formes dites repos doivent être inscrites entre deux volées dans l'escalier. Les volées peuvent être inégales[13]. - Escaliers hélicoïdaux :

Il ne doit pas y avoir d'autres plates-formes que celles desservant les étages.

Escaliers célèbres

Escalier à double hélice

L'escalier du château de Chambord - (de 157 marches) qui pourrait avoir été construit sur la base de dessins de Léonard de Vinci[14] - a la particularité d'être constitué de deux escaliers en un. Les deux hélices sont imbriquées l'une dans l'autre et ne se croisent pas. Une personne peut donc descendre et une autre monter sans jamais se croiser. En revanche un jeu d'ouverture permet de s'apercevoir de l'un à l'autre. Les éléments architecturaux de cet escalier sont inspirés de l'escalier du château de Blois.

Cet escalier est aussi appelé « escalier à double révolution ».

La raison d'être de ce « double escalier » est probablement d'éviter les engorgements, notamment pour se rendre aux terrasses.

Ils ont inspiré l'escalier à double hélice du siège central du Crédit lyonnais inauguré en 1878, et un escalier de la Faculté de médecine Paris VI.

Le bâtiment actuel de la Préfecture lilloise abrite le quatrième et dernier escalier à double révolution connu et ouvert à la visite, en France.

Le Parlement européen de Strasbourg dispose d'un escalier hélicoïdal à double hélice[15] permettant d’accéder à l'hémicycle. C'est aussi le cas de la tour de Sauvabelin, à Lausanne.

De façon générale, lors de la conception de bâtiments, le recours à des escaliers dits "à la Chambord" est une solution très usitée lorsque l'on doit associer une nécessité réglementaire (nombre de dégagements et unités de passage) et manque de place.

Escalier monumental de Michel-Ange

Michel-Ange, architecte, conçoit l'escalier de la bibliothèque Laurentienne qui permet d'y accéder depuis le promenoir du couvent de l'église San Lorenzo de Florence.

Escalier du Palais des festivals de Cannes

L'escalier du Palais des festivals est célèbre pour la « montée des marches » des stars du cinéma à la fin du printemps, lors de l'ouverture du festival international du film à Cannes.

Escalier infini

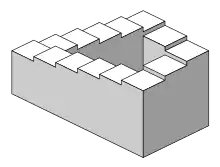

Imaginé par le mathématicien Penrose, l'escalier de Penrose est une illusion d'optique de type objet impossible.

Escalier d'Escher

L'escalier de Penrose fut revisité en 1960 par l'artiste Maurits Cornelis Escher dans son œuvre Montée et descente. On y voit des moines faisant pénitence en gravissant et descendant interminablement un escalier sans fin.

Plus long escalier du monde

L'escalier situé le long des voies du funiculaire Niesenbahn du Niesen en Suisse est le plus long du monde, avec 11 674 marches[16]. Une course s'y déroule une fois par an.

Autres escaliers célèbres

Une des deux cages d'escaliers de l'Hôtel-Dieu de Marseille. Architecte : Mansart.

Une des deux cages d'escaliers de l'Hôtel-Dieu de Marseille. Architecte : Mansart. Escalier de la gare Saint-Charles (Marseille).

Escalier de la gare Saint-Charles (Marseille).

La Montagne de Bueren à Liège.

La Montagne de Bueren à Liège. La Butte du Lion à Waterloo.

La Butte du Lion à Waterloo.

Le Signal de Botrange, 694 m, est le point culminant de la Belgique. La Butte Baltia permet d'atteindre les 700 m

Le Signal de Botrange, 694 m, est le point culminant de la Belgique. La Butte Baltia permet d'atteindre les 700 m

- escalier de la chapelle Loretto à Santa Fe (Nouveau-Mexique)

- Vis de Saint-Gilles (Gard)

- escalier d'honneur de la résidence de Würzburg

Santé, dangers et environnement

Santé

.jpg.webp)

L'utilisation des escaliers, qui exige un effort physique – et non de moyens mécaniques de montée ou de descente (escalier mécanique ou ascenseur) – fait partie des recommandations des autorités de santé des pays développés, notamment en France (PNNS) et au Canada.

Plusieurs études scientifiques concluent aux bénéfices sur la santé de l'usage d'escaliers. Une étude conclut ainsi que la montée et la descente de deux étages par jour, cinq jours par semaine peut suffire à entraîner une perte de poids de plus de 2 kg par an. Pour six étages, la perte de poids peut dépasser 5 kg (Brownell, Stunkard et Albaum 1980)[17]. Une autre étude conclurait à une réduction significative du risque de mortalité (Paffenberger et alii, 1993)[18].

Selon certaines études, l'usage de l'escalier serait également bénéfique contre l'ostéoporose (Coupland et alii, 1999)[18] et le niveau de « bon cholestérol » dans le sang (Wallace et Neill, 2000)[18].

Une étude publiée en 2001 dans le Journal of Health Psychology estime que la diffusion adéquate de messages incitant à prendre l'escalier faisait plus que doubler l'usage de ce dernier (passant de 8,1 % à 18,3 % dans des magasins américains)[19].

Dangers

D'après des études canadiennes et françaises en milieu professionnel, les escaliers sont le lieu d'environ 20 % des accidents de travail de type chute de hauteur et chute de plain-pied.

Cette typologie justifie les campagnes d'information régulièrement menées par les organismes de prévention, notamment, en France, sous l'égide de l'Institut national de recherche et de sécurité.

En milieu domestique (pas de statistiques disponibles) cette typologie est également très fréquente et touche les personnes de tous âges.

Environnement

L'usage de l'escalier au détriment de modes de montée mécaniques est recommandé pour la protection de l'environnement[20].

Notes et références

Notes

- L'ascension de ceux qui portent une prothèse fémorale — cas d'amputation du genou — est impossible lorsque la profondeur n'est pas supérieure à la longueur de leur chaussure, puisqu'ils ne peuvent pas poser complètement le talon artificiel. Cela rend difficile et dangereuse l'ascension de ceux qui portent des prothèses tibiales — cas d'amputation de la cheville — si les nez ne sont pas inclus dans la contre-marche verticale ou sont inclus dans une contre-marche faite avec contre-fruit (non verticale) ; c'est le cas courant des volées en béton qui font risquer l'accrochage et le déséquilibre voire le déchaussage. La descente est dangereuse lorsque le giron est de longueur inférieure à la chaussure.

Références

- (en) Andrew Collins, Inner Traditions / Bear & Co, , p. 47.

- Yankel Fijalkow, Sociologie du logement, La Découverte, , p. 67.

- « Calcul de l'escalier calculatrice en ligne », sur kalk.pro (consulté le )

- « Formes et types d'escaliers », sur createurdescaliers.fr (consulté le ).

- « Escalier intérieur : les types », sur Ooreka (consulté le ).

- Legifrance : Décret no 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

- Legifrance : Décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

- Legifrance : Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

- J. Justin Storck, « Escalier », Le Dictionnaire Pratique de Menuiserie - Ébénisterie - Charpente, 1900.

- J. Justin Storck, « Marches balancées », Le Dictionnaire Pratique de Menuiserie - Ebénisterie - Charpente, 1900.

- « JORF n° 195 du 24 août 2006 page 12452 texte n° 13 », sur legifrance.gouv.fr, (consulté le )

- « JORF n° 195 du 24 août 2006 page 12459 texte n° 14 », sur legifrance.gouv.fr, (consulté le )

- Article CO 55 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- Henri Zerner, L'art de la Renaissance en France : l'invention du classicisme, éd. Flammarion, Paris, 1996, p. 61.

- « L’escalier hélicoïdal », sur « La démocratie au travers du bâtiment », 14 juin 2010 (consulté le 1er septembre 2019).

- « Le plus long escalier - Record du monde le site des records », sur monde-du-record.com, (consulté le ).

- Cité par le programme canadien Escaliers vers la santé et par Kiné-Santé

- Cité par Kiné-Santé, idem

- Jacqueline Kerr, Frank F. Eves, Douglas Carroll (School of Sport and Exercise Sciences, University of Birmingham, UK), Getting More People on the Stairs: The Impact of a New Message Format, in Journal of Health Psychology, volume 6, no 5, p. 495-500, 2001

- Par exemple, Pour un pacte écologique, Département de géographie, UCL-Université de Louvain, 2007

Voir aussi

Bibliographie

- Période médiévale : Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècles - Tome 5, Escalier (disponible sur Wikisource).

- Renaissance : (Ouvrage collectif), L'escalier dans l'architecture de la Renaissance (coll. « De architectura »), Paris, Picard, 1986, 316 p., 100 pl.

- Architecture : méthode et vocabulaire - Collectif - Imprimerie Nationale Éditeur : Éditions du Patrimoine (3 octobre 2000) Collection : monum (ISBN 2-85822-593-1)

Articles connexes

Liens externes

- Escalier sur voûte sarrasine - Guide de conception et de mise en œuvre Guide publié par le Centre technique de matériaux naturels de construction

- La page de Lionel Pour tout savoir sur les calculs nécessaires à la fabrication de son escalier, notamment les différentes méthodes de balancement des marches... Feuilles de calcul (sous MS-Excel) en téléchargement libre.

- Escaliers insolites Présentation d'escaliers modernes, à demi-marches, en feuille de métal d'un seul tenant, à claire-voie

- Dictionnaire simplifié de l'escalier Le vocabulaire de l'escalier spécialement écrit pour être accessible aux non-professionnels.

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :