Tour Saint-Jacques

La tour Saint-Jacques est l'unique vestige de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dont le nouveau clocher est construit entre 1509 et 1523. Ce clocher-tour est dressé au milieu du premier square parisien, qui porte son nom, dans le 4e arrondissement de Paris.

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Dédicataire | |

| Style | |

| Construction | |

| Hauteur |

54 m |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Identifiant |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

| Coordonnées |

48° 51′ 28″ N, 2° 20′ 56″ E |

|---|

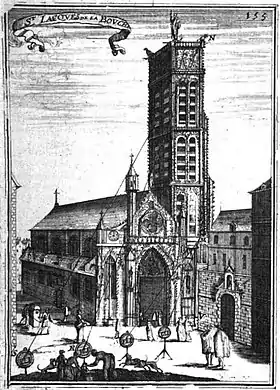

Tout en reprenant certains éléments du style Louis XII contemporain, cet édifice montre à quel point l'architecture parisienne et notamment religieuse se montre réticente aux nouveautés amenées d'Italie et reste comme à l'hôtel de Cluny, fidèle pour l'essentiel au style gothique flamboyant du XVe s[1].

Un style entre tradition et nouveautés

Si l'architecture générale de l'édifice reste fidèle pour l'essentiel au style gothique flamboyant du XVe s, elle n'en reprend pas moins certaines nouveautés induites par le nouveau style Louis XII qui triomphe alors en marquant une transition entre l'art gothique et la Première Renaissance.

Sous cette influence, les baies du clocher, donnant autrefois sur la chambre des cloches, ainsi que dans l'ensemble des niches, font montre d'une tendance bien marquée à se séparer de l'arc ogival pour se rapprocher du plein cintre tandis que triomphent les arcs en cloche, en accolade ou autres contre-courbes brisées bien caractéristiques de ce nouveau style.

Si à la différence du château de Blois ou de Chateaudun qui lui sont contemporains, aucun apport d'ornements proprement italiens ne vient enrichir encore le répertoire flamboyant, on s'achemine peu à peu vers un art plus mesuré et épuré rompant avec la surcharge décorative diluant les lignes de l'architecture que l'on pouvait observer une décennie plus tôt sur la Tour du Beurre de la cathédrale de Rouen[2].

Ce retour de la muralité marqué par l'utilisation d'un véritable quadrillage de la façade et une utilisation nouvelle de formes souples et arrondies annonce déjà les réalisations hybrides de l'église Saint-Eustache, qui achevée tardivement à la fin du XVIe siècle en subissant de plein fouet les influences de l'art de la Renaissance, n'en restera pas moins gothiques par son architecture.

Histoire

La tour Saint-Jacques est un ancien Clocher constituant le seul vestige de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dédiée à saint Jacques le Majeur.

Ce véritable sanctuaire abritait une relique de saint Jacques et constituait un lieu de pèlerinage réputé ainsi que le lieu de culte des commerçants du quartier[3]. Si le Guide du pèlerin ne mentionne pas la ville, la Chronique du Pseudo-Turpin affirme que l’église a été fondée par Charlemagne, ce qui lui a valu son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1998 avec 70 autres bâtiments ou lieux en France. Cette Chronique qui forme un des Livres du Codex Calixtinus a été considérée comme authentique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais la légende de la construction par Charlemagne est restée. Elle est le seul lien de cette tour avec Compostelle connu des études historiques. En revanche, un lien a été créé par l'Espagne en 1965 avec le don à la ville de Paris d'une plaque qui a fait de cette tour un point de départ historique des pèlerins de Compostelle.

Ce clocher-tour est construit entre 1509 et 1523 par Jean de Felin, Julien Ménart et Jean de Revier. Il mesure 54 mètres[4] jusqu’à la balustrade. En 1523, Rault, « tailleur d’images » reçut 20 livres « pour avoir fait trois bêtes (trois des quatre symboles des Évangélistes) et un saint Jacques sur la tour et clocher ». Cette statue colossale mesurait, dit-on, 10 mètres de haut. L'église est détruite en 1793 (fermée à la Révolution et devenue bien national, elle sert de carrière de pierre[3]) ; on dit que la tour ne fut pas démolie parce que Blaise Pascal y aurait renouvelé ses expériences du Puy de Dôme sur la pesanteur[5], mais d'autres sources indiquent l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas sur la montagne Sainte-Geneviève. Sa statue, installée à la base de la tour, le rappelle. Il est vrai que l’acheteur de l’église avait eu comme condition de ne pas démolir la tour. Il s'agissait à l'époque de l’un des monuments les plus hauts de Paris[3].

En 1824, un industriel achète la tour pour y installer une fonderie de plombs de chasse, la transformant en tour à plomb. Les cinquante mètres du clocher sont suffisants pour que les gouttes de plomb refroidissent et forment des billes à l'arrivée[6]. En 1836, après deux incendies, la tour est rachetée par la Ville de Paris. En 1850, le Moniteur rapporte qu’on installe au sommet un « superbe phare qui sera illuminé par la lumière électrique qui doit éclairer tout le quartier »[7].

En 1852 les travaux engagés à l’occasion du percement de la rue de Rivoli font décider de la restauration du « délicieux beffroi de Nicolas Flamel ». Les travaux colossaux, ordonnés par l’architecte Victor Baltard et dirigés par Théodore Vacquer et l’ingénieur Roussel sont nécessités par le nivellement de son environnement pour le passage de la rue en contrebas à sa proximité immédiate, ce qu'Haussmann explique en ces termes : « Quant à la Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, plantée sur le point culminant de la butte [des Arcis], il était indispensable de la reprendre en sous-œuvre ; travail fort délicat, durant lequel on dut d'abord la maintenir en l'air et la préserver de tout ébranlement, puis l'asseoir au même niveau, sur un nouvel étage inférieur, accosté de forts piliers et ouvert par des arcades sur les quatre faces. » [8]. La tour est entièrement reprise depuis les fondations, les parties basses presque entièrement refaites, ainsi que plus de vingt statues. De 1854-1858 la restauration est confiée à l’architecte Théodore Ballu.

- La tour Saint-Jacques au XIXe siècle

La tour Saint-Jacques en 1859 (cliché de Gustave le Gray).

La tour Saint-Jacques en 1859 (cliché de Gustave le Gray). La tour Saint Jacques par Charles Soulier, vers 1867, MoMA.

La tour Saint Jacques par Charles Soulier, vers 1867, MoMA.

La statue de saint Jacques, abattue à la Révolution, est remplacée par une autre, due à Paul Chenillon, lequel a fait une maquette en plâtre, haute de 3,80 mètres. L’église Saint-Jacques d’Illiers-Combray, chère à Marcel Proust, en conserve la tête, réalisée en 1858 pour servir de modèle au sculpteur. Elle fut offerte par Napoléon III au conseil municipal qui en avait fait la demande[9].

Au pied de la tour, fut créé en 1856, à l'emplacement de la butte arasée et de l'ancien quartier de Saint-Jacques-la-Boucherie, le premier square de Paris (le square de la tour Saint-Jacques). Au pied de la tour, à la fin du XIXe siècle, a lieu l’embauchage en plein air des ouvriers, lieu de réunion de ceux-ci tout comme l'était la place de Grève (actuelle place de l'Hôtel de Ville) toute proche[10].

Au XIXe siècle, une chanson sentimentale et nostalgique d’Édouard Hachin dont l’intrigue se passe près de la tour Saint-Jacques, et intitulée La Tour Saint-Jacques connut un immense succès. Elle est à présent oubliée.

Depuis 1965, une plaque offerte par l'Espagne à la ville de Paris, « sur l’initiative de la Société des Amis de Saint Jacques », en fait un point de départ de pèlerins de Compostelle. René de La Coste Messelière a même écrit à son sujet qu'elle était « la première et la plus haute borne du chemin de Saint-Jacques », affirmation sans fondement historique. La plaque indique que des « millions de pèlerins » y ont pris le départ pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, chiffre symbolique qui souligne l'importance donnée à ce pèlerinage à partir du XIXe siècle. L'origine de cette présentation de millions de pèlerins vient de la mention de foules dans des textes médiévaux, en particulier le Codex Calixtinus. Ces foules ne correspondent pas à des dénombrements comme cela a été compris mais au fait que pour faire sa promotion, Compostelle s'est appliquée à elle-même les textes du Nouveau Testament parlant de la Jérusalem céleste.

Sur la plate-forme est installée une petite station météorologique depuis 1891. Elle dépend de l'Observatoire de Montsouris. Les symboles sculptés des quatre Évangélistes, le lion (Marc), le taureau (Luc), l'aigle (Jean) et l'ange (Matthieu), apparaissent dans les angles. Les statues actuelles datent du début du XXe siècle, à l'instar des gargouilles et des dix-huit statues de saints qui décorent les parois de la tour. Les sculptures datent de deux époques. Les unes sont de l'origine de la construction au XVIe siècle, d'autres ont été créées aux XIXe et XXe siècles.

Depuis la fin de travaux de restauration en 2013, lancés dix ans auparavant, les visites sont de nouveau possibles. Elles sont organisées par une association habilitée par la Ville de Paris et sont limitées à 17 personnes par heure, notamment en raison de l'étroitesse de l'escalier, 85 cm.

Protection

La tour Saint-Jacques appartient à la Ville de Paris qui l'a acquise en 1836. La tour fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862[11].

Campagnes de restauration

- Aux XIXe et XXe siècles, la tour Saint-Jacques a fait l'objet de quatre campagnes de travaux de restauration en particulier par Théodore Ballu (entre 1854 et 1858), par Jean Camille Formigé (au début du XXe siècle).

- En 2001, la tour a été entièrement échafaudée pour protéger le public.

- De 1999 jusqu'en 2004, une étude complète de la tour a été réalisée.

Après validation du projet de travaux par la Commission supérieure des monuments historiques, une nouvelle campagne de travaux a pu démarrer. - Ce chantier, commencé en mars 2006, (pour un coût de 8,3 millions d'euros TTC, financés à 50 % par l'État[12] et à 50 % par la ville de Paris, propriétaire de l'édifice) et prévu pour se terminer en mars 2009, (plus six mois pour la remise en état du square) s'est finalement achevé en juin 2013.

Cette campagne de travaux avait pour objectif de remplacer les pierres posées au XIXe siècle, de nettoyer les sculptures existantes encore en bon état et de resculpter ou restituer les sculptures endommagées ou disparues. Les pierres employées proviennent des carrières de Saint-Leu-d'Esserent dans l'Oise.

Travaux de restauration en 2007 : deuxième tranche.

Travaux de restauration en 2007 : deuxième tranche. Après restauration en avril 2008.

Après restauration en avril 2008. Après restauration en avril 2008. Détails.

Après restauration en avril 2008. Détails.

Dans les arts

Le chansonnier Édouard Hachin évoque l'édifice dans La Tour Saint-Jacques, au XIXe siècle. Le poète André Breton en parle comme d'un lieu magique dans Najda[3].

Galerie

La tour vue du quai de Gesvres.

La tour vue du quai de Gesvres. Vue de la rue de Rivoli.

Vue de la rue de Rivoli. Vue du square, côté rue du Temple.

Vue du square, côté rue du Temple. Vue depuis la Conciergerie, à gauche la colonne de la fontaine du Palmier de 1808 sur la place du Châtelet.

Vue depuis la Conciergerie, à gauche la colonne de la fontaine du Palmier de 1808 sur la place du Châtelet. Vue depuis les toits de la rue du Renard.

Vue depuis les toits de la rue du Renard.

La tour Eiffel et le pont des Arts.

La tour Eiffel et le pont des Arts. L'Hôtel de Ville et l'île Saint-Louis.

L'Hôtel de Ville et l'île Saint-Louis.

Notre-Dame et l'île de la Cité.

Notre-Dame et l'île de la Cité.

Évangélistes de la tour Saint-Jacques.

Évangélistes de la tour Saint-Jacques. Le taureau ailé de saint Luc, par Jean-Louis Chenillion (1810-1875), au sommet de la tour Saint-Jacques à Paris.

Le taureau ailé de saint Luc, par Jean-Louis Chenillion (1810-1875), au sommet de la tour Saint-Jacques à Paris. Statue de Blaise Pascal par Jules Cavelier sous la tour.

Statue de Blaise Pascal par Jules Cavelier sous la tour. Évangélistes en silhouettes vus depuis Beaubourg.

Évangélistes en silhouettes vus depuis Beaubourg.

Accès

La tour Saint-Jacques est desservie par les lignes ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() à la station Châtelet et les lignes

à la station Châtelet et les lignes ![]()

![]()

![]() à la station Hôtel de Ville ainsi que par les lignes de bus RATP 21 38 47 58 67 69 70 72 74 75 76 81 85 96.

à la station Hôtel de Ville ainsi que par les lignes de bus RATP 21 38 47 58 67 69 70 72 74 75 76 81 85 96.

Notes et références

- Robert Ducher (photogr. Pierre Devinoy), Caractéristiques des styles, Paris, Flammarion éditeur, , 410 p. (ISBN 978-2-08-011359-7), p. 80.

- Jannic Durand, L'art du Moyen-Âge, Paris, Bordas, , 111p (ISBN 978-2-04-018507-7).

- Mathilde Bergon, « Les secrets de la tour Saint-Jacques », Le Figaro, samedi 23 / dimanche 24 août 2014, page 13.

- Site de la ville de Paris.

- Blaise Pascal, Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs, projetée par le sieur B. P. pour l'accomplissement du traité qu'il a promis dans son abrégé touchant le vuide, et faite par le sieur F. P. en une des plus hautes montagnes d'Auvergne, Paris, Charles Savreux, , 20 p. (lire en ligne), p. 17.

- La tour Saint-Jacques sort de sa coquille, Le Monde, 2 août 2013, Lien (édition abonnés).

- Procès-verbal de la Commission du Vieux Paris, 10 novembre 1906, p. 269.

- Pierre Pinon, Atlas du Paris haussmannien : la ville en héritage du Second Empire à nos jours, Paris, Parigramme, , 209 p. (ISBN 978-2-37395-008-3), p. 42

- Louis Mollaret et Denise Péricard-Méa (préf. Patrick Poivre d'Arvor), Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle, Paris, éd. J.-P. Gisserot, , 191 p. (ISBN 978-2-87747-884-7, OCLC 165078726, lire en ligne), p. 172.

- G. Mauco, Les migrations ouvrières en France au début du XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1932, p. 29-30.

- Notice no PA00086479, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le Moniteur no 5464 du 15 août 2008, page 9.

Annexes

Bibliographie

- Étienne F. Villain, Essai d'une histoire de la paroisse de St. Jacques la Boucherie, Paris, Prault, , 326 p. (lire en ligne)Texte intégral numérisé et librement consultable via Google Books

- Préfecture du département de la Seine. Direction des travaux, « Tour Saint-Jacques-de-la-Boucherie », dans Inventaire général des œuvres d'art appartenant à la ville de Paris. Édifices religieux, t. 1, Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer A. Chaix et Cie, (lire en ligne), p. 465-474

- François Rittiez, Notice historique sur la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, Paris, Impr. de Gaittet, , 16 p. (lire en ligne)Texte intégral numérisé et librement consultable via Gallica (BnF)

- Jacques Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-Jacques-la-Boucherie, Librairie ancienne Honoré Champion,

- Jean-François Lagneau, « La restauration de la tour Saint-Jacques », Monumental, Les Éditions du patrimoine, no semestriel 2,

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la religion :

- Vue panoramique depuis le sommet de la Tour Saint-Jacques, sur le site paris.fr

- La Tour Saint Jacques dans le passé, ainsi que dans son environnement au XIXe, sur le site paris.fr

- Square Saint-Jacques, sur le site paris.fr

- Visite en images de la tour Saint-Jacques