Tour à plomb

Une tour à plomb est un bâtiment en forme de tour, spécialement conçu, sur le principe de la tour d'impesanteur pour la production industrielle de la grenaille de plomb destinée à remplir les munitions (cartouches) de chasse ou de ball-trap.

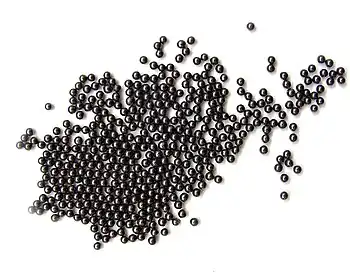

(contenu d'une cartouche)

À la fin du XXe siècle différents procédés alternatifs seront développés, utilisant de l'huile plutôt que de l'eau, et nécessitant moins de hauteur, entrainant la démolition de la plupart des tours à plomb.

Procédé de fabrication de la grenaille

Le plomb était monté au sommet de la tour sous forme de lingots, puis fondu sur place dans un petit four (mélangé, pour le durcir, à une certaine quantité d'arsenic et d'antimoine ; 8 % environ en général). On le faisait s'écouler du haut de la tour à travers une grille calibrée, ce qui permettait d'obtenir de fines gouttelettes de plomb qui s'arrondissaient et pré-durcissaient durant leur chute. Elle terminaient leur course dans un bassin d'eau de refroidissement.

Selon Georges Martineau (l'un des derniers fondeurs de plomb de chasse en France)[1] - [2], les ouvriers entamaient leur journée à 4h 30 du matin, en allumant un grand feu sous une cuve métallique pouvant contenir une tonne de plomb. Ce plomb était monté jusqu'au sommet de la tour sous forme de lingots ou « saumons » (à Angers, il s'agissait de saumons de 50 kg provenant de la Société minière métallurgique Penarroya), mais des déchets de plomb (tuyauteries récupérées) étaient parfois ajoutés.

À 300 °C environ, le plomb fondait (en produisant des vapeurs nocives, dispersées par l'aération de la tour) surmonté d'une « peau » flottante d'oxydes.

G. Martineau précise que le plomb liquide virait au blanc, puis au bleu. On pouvait alors y ajouter l'antimoine puis l’arsenic (en poudre) qui le durciront[2]. Le plomb était alors versé à la louche sur des tamis (passoires) correspondant au diamètre de grain souhaité (12 tailles de grains possibles à Angers où 6 tonnes de grenaille étaient ainsi produites par jour).

Des fenêtres et un fort courant d'air ascendant permettaient l'évacuation de la chaleur et une aération de l'air vicié contenant les vapeurs nocives de plomb.

En bas, des employées (à la main au début, puis à l'aide de machines), triaient ensuite les billes de plomb (parfois sur un miroir pour mieux distinguer d'éventuelles imperfections), les malaxaient avec du graphite dans un tonneau pour les noircir, limiter leur vitesse d'oxydation (ou le risque que les billes en vieillissant s'agglomèrent entre elles dans la cartouche). Le graphite pouvant en outre jouer un rôle de lubrifiant dans le canon du fusil.

La grenaille de plomb était ensuite mise en colis pour être utilisée à l'encartouchage chez un fabricant de cartouche ou un armurier, ou directement vendu à des chasseurs (on fabriquait autrefois souvent ses cartouches soi-même).

Les tours à plomb industrielles sont toujours hautes de plusieurs dizaines de mètres, de section ronde ou carrée.

Exemples

En Europe

- La tour à plomb de Bruxelles [3]. Tour édifiée en 1898 sur le site d’une fabrique de plombs elle-même installée en 1832 à l’emplacement d’une ancienne poudrière, et utilisée jusqu’en 1962. Dernier exemplaire de tour à plomb en Belgique, elle est composée d’un fût de briques mécaniques de 46 mètres de haut (diamètre : 4,7 mètres à la base, 3,1 mètres au sommet) et était surmontée d’une lanterne et d’un dôme sur lequel était placé une girouette. Ce monument a été classé en 1984[4].

- La tour à plomb de Couëron, 69 m de haut, utilisée comme amer le long de la Loire, en pierre et ronde, construite près de Nantes, au XIXe siècle (terminée en juillet 1878) par la Société des fonderies et laminoirs de Couëron, classée monument historique ;

- La tour à plomb de Pennaroya, devenu Métaleurop-Nord, construite en 1924 à Courcelles-les-Lens (en béton et structure métallique, sur un procédé constructif américain), démolie le [5] après la mise en faillite de l'usine par Glencore).

- Les quatre tours à plomb d'Angers[6] (Tour du Bout-du-Monde, qui n'a fonctionné que 2 ans (1842-1844), tour de Roche-de-Mûrs (ou Roche-Erigné), construite vers 1900 en bord de falaise (61 m de haut), sur les bords du Louet (Loire), dont les grenailles étaient vendues sous la marque Perfecta [7]), Tour Saint-Aubin, et Tour Laumonier) d'Angers ;

La Tour Saint-Aubin a été classée monument historique en 1862. Haute de 54 m, elle a été aménagée pour Jean Cholet, fabricant du « plomb de chasse de la tour Saint-Aubin » qui utilisait alors du plomb importé d'Espagne et d'Amérique.

Le tri des plombs se faisait avec des machines alimentées en électricité, de même que l'élévation du plomb par un ascenseur électrique, mentionné par le Congrès pour l'avancement des sciences[2].

Le dernier propriétaire, Alphonse-Louis Laumonier, dit Louis (1857-1930) a été exproprié par la ville en février 1905, peu après avoir fait construire une nouvelle tour (dessinée par l'architecte A. Maillard) sur le site d'une ancienne manufacture d'allumettes (5, rue des Fours-à-Chaux). Cette nouvelle tour, dite Tour Laumonier sera finie (pour le gros œuvre) en [2]. Elle est située près de l'eau et à l'époque près d'une minoterie industrielle (Les Grands moulins d'Angers) elle fonctionnera jusqu'en 1972. Après plusieurs projets de classement, elle a été démolie le [2]. - La tour à plomb de Séville (45 mètres) construite en 1890, faisait partie de la fabrique San Francisco de Paula, détruite après l'arrêt des activités de l'usine dans les années 1950, et dont elle est l'unique vestige. Restaurée en 2007, elle est utilisée depuis comme mirador et pour démontrer le principe de la chambre noire.

- La Tour Saint-Jacques de Paris, vestige d'une église gothique détruite à la Révolution, est rachetée en 1824 pour y installer une fonderie de plombs de chasse. Elle servit de tour à plomb durant quelques années. La Tour Saint-André à Rouen connut le même sort et le même usage.

- Un système de tour à plomb est installé en 1965 dans l'ancien chevalement de la fosse no 5 des mines de Meurchin[8].

- La Schrotkugelturm, ancienne tour à plomb à Berlin.

Ailleurs dans le monde

- la tour à plomb de Baltimore (Virginie, États-Unis) ;

- la Cheese Lane Shot Tower de Bristol, royaume-Uni - maintenant intégrée dans un complexe de bureau dit 'Vertigo' - c'est une tour renforcée de béton armé qui a remplacé une tour antérieure, construite à Redcliffe par William Watts[9] ;

- la Tour à plomb de Chester, Boughton dans le Sheshire, au Royaume-Uni, ronde, en brique, construite en 1799, la plus ancienne des tours encore exisantes au Royaume-Uni[10] ;

- la tour à plomb du Clifton Hill Shot Tower (en) de Melbourne, en Australie ;

- la Coops Shot Tower de Melbourne, en Australie ;

- la tour de Crane Park Shot Tower, à Twickenham, au Royaume-Uni ;

- la Tour de Drochtersen à Drochtersen, en Allemagne ;

- la Tour à plomb Helena de Tower Hill State Park (Helena Shot Tower) à Spring Green dans le Wisconsin, États-Unis [11];, construite en 1831, qui fait maintenant partie d'un State Park ;

- la tour de Dubuque Dubuque Shot Tower, de Dubuque dans l'Iowa, aux États-Unis ;

- la tour à plomb de New Vienna (New Vienna Shot Tower), dans l'Iowa ;

- la tour à plomb de Jackson Ferry (Jackson Ferry Shot Tower) dans le Wythe County (Virginie, États-Unis), construite dans les années 1790s, aujourd'hui intégrée dans un "state park" et ouverte au public en saison touristique ;

- la Peters Shot Tower de la Peters Cartridge Company, Kings Mills (Ohio, États-Unis) ;

- la tour à plomb de Pispala (Tampere, Finlande) ;

- la tour à plomb de Rossie (Rossie Shot Tower) à Rossie (New York, États-Unis) ;

- la Phoenix Shot Tower de Baltimore (Maryland, États-Unis) ;

- la tour à plomb de Max Meadows (Virginia), États-Unis) ;

- la tour à plomb de Spring Green (Wisconsin, États-Unis) ;

- la tour à plomb de Remington (Bridgeport, Connecticut, États-Unis) ;

- la Sparks Shot Tower, Philadelphie (Pennsylvanie, construite en 1808 ;

- la Taroona & Tasmania Shot_Tower (ou Taroona Shot Tower (à Hobart, Australie) ;

- la Winchester Shot Tower ((New Haven, Connecticut, États-Unis) ;

- la CAC Shot Tower de Mount Eden (Auckland, Nouvelle-Zélande[12].

- la tour à plomb de Couëron[13] (Nantes, France).

- la tour à plomb de Boucoiron[14] (Gard, France).

Santé environnementale

Le plomb, l'arsenic et l'antimoine sont trois produits toxiques et non dégradables.

Les activités pratiquées dans les tours à plomb peuvent avoir laissé des séquelles environnementales importantes, à prendre en compte lors des démolitions ou de la réhabilitation de tours ou des friches industrielles adjacentes. La fonte de plombs de chasse ou ball-trap dans ces tours a été une source probable de saturnisme chez certains ouvriers, et de pollution générale de l'environnement.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- L'usine de Pontgibaud à Tréfimétaux : des ouvriers racontent paru en 1997 par l’association Une Tour, une Histoire.

- Amédée François Frezier (Chevalier de l'ordre militaire de St Louis, Directeur des fortifications de Bretagne), Tome III, paris, M. DCC. LXIX, édité chez Charles-Antoine Jombert Père (Libraire du Roi pour l'Artillerie & le Génie, à l'Image Notre-Dame) ; chapitre : Problème V, Faire une voûte conique dans une tour à plomb, La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des voûtes et autres parties des bâtimens civils & militaires; Stereotomie, Liv. IV, partie II, p 102 (Lien vers l'ouvrage, consulté 2011/06/02)

Références

- Georges Martineau, l'un des derniers fondeur de plomb de chasse en France, interrogé par le Courrier de l’Ouest, 1984

- Source : Sylvain Bertoldi, Conservateur des Archives d’Angers ; La tour à plomb du quartier Saint-Serge ; Chroniques historiques de "Vivre à Angers"

- Illustration (photo), consulté 2011/06/02

- Le Patrimoine monumental de la Belgique vol 2

- VDN, Métaleurop ; la tour à plomb est tombée ; Article Voix du Nord, 15 mars 2006

- Charasson, Étienne, « Tours à plomb d’Angers et sa région » ; Revue 303, p. 112-113, 4 ill. Principe de la fabrication des plombs de chasse et localisation des quatre sites angevins connus.

- Illustration, consulté 2011/06/02

- Notice no PA62000125, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ;Images of England: Sheldon Bush and Patent Shot Company Limited, Cheese Lane, Bristol

- Images of England: Chester Leadworks and Shot Tower

- Tower Hill State Park Shot Tower

- NZHPT|87|Colonial Ammunition Company Shot Tower|2010-03-02

- « Tour à plomb », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Fonderie de plombs de chasse Colombi », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )