Jean Lorrain

Jean Lorrain, pseudonyme de Paul Alexandre Martin Duval, est un écrivain français à très forte tendance parnassienne, né le à Fécamp, en Haute-Normandie, et mort le dans le 17e arrondissement de Paris[1].

.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 50 ans) 17e arrondissement de Paris |

| Nom de naissance |

Paul-Alexandre-Martin Duval |

| Pseudonymes |

Raitif de la Bretonne, Daniel de Kerlor |

| Nationalité | |

| Activités |

Dandy sybarite, ouvertement homosexuel, amateur de drogues, Jean Lorrain est l'un des écrivains scandaleux de la Belle Époque, au même titre que d'autres auteurs « fin de siècle » comme Rachilde, Hugues Rebell et Fabrice Delphi. Ses œuvres peuvent être rapprochées de la littérature dite « décadente ».

Biographie

Fils d'Amable Duval, armateur, et de sa femme née Pauline Mulat, Paul Duval fait ses études au lycée du Prince impérial à Vanves (1864-1869) puis comme interne chez les dominicains d'Arcueil au collège Albert-le-Grand (1869). C'est alors qu'il compose ses premiers vers.

En 1873, il rencontre Judith Gautier lors de vacances à Fécamp : elle s'intéresse assez peu à lui, mais le subjugue littéralement. En 1875, il est volontaire au 12e hussards, à Saint-Germain-en-Laye et à Rocquencourt. Il commence des études de droit à Paris en 1876, mais les abandonne en 1878 et commence à fréquenter les salles de rédaction et les cafés, ainsi que la bohème qui gravite autour de Rodolphe Salis et du cabaret du Chat noir, où il rencontre les Hydropathes et les Zutistes, Jean Moréas, Maurice Rollinat, Jean Richepin, Émile Goudeau, et d'autres auteurs et artistes de ce milieu. En 1880, il éprouve ses premières crises de spasmophilie cardiaque et s'installe définitivement à Paris, logeant dans des meublés à Montmartre. Il adopte le pseudonyme de Jean Lorrain, seule condition pour écrire tout en continuant à recevoir un soutien financier de la part de son père[2]. Sa mère pointe une épingle au hasard sur une page de dictionnaire, désignant le mot « lorrain », et approuve cette trouvaille pour son côté « simple, sonore, solide »[3].

En 1882, il publie à compte d'auteur, chez l'éditeur Alphonse Lemerre, son premier recueil de poèmes, Le Sang des dieux, et collabore à des revues comme Le Chat noir ou Le Décadent. En 1883, il publie un nouveau recueil de poésies, La Forêt bleue, et fréquente le salon de Charles Buet, où il rencontre Jules Barbey d'Aurevilly, Joris-Karl Huysmans, François Coppée, Léon Bloy, Laurent Tailhade…

En 1884, il commence à collaborer au Courrier français dans lequel il publie une série de portraits, dont l'un de Rachilde, qui marque le début de l'amitié entre les deux auteurs. L'année suivante, il publie un nouveau recueil de poèmes, Modernités, et son premier roman, Les Lépillier, qui scandalise sa ville natale de Fécamp. Il rencontre Edmond de Goncourt, avec qui il restera lié jusqu'à la mort de ce dernier en 1896, et qui fut son principal protecteur.

_par_Sem_(Georges_Goursat%252C_1863-1934).jpg.webp) |

_par_Sem_(Georges_Goursat%252C_1863-1934)_-_2.jpg.webp) |

| ||

Lorrain se crée un personnage, avec une volonté affichée de provoquer le scandale. Corseté, fardé, drogué, déguisé et/ou travesti, il fait de sa vie comme de son apparence une œuvre d'art et une provocation, celle d'un « dandy de la fange », qui fréquente à la fois les salons du Tout-Paris et les marlous des mauvais quartiers. Il affiche avec tapage, sous le surnom d'« Enfilanthrope », son homosexualité et son goût pour les lutteurs de foire, n'hésitant pas à paraître au bal des Quat'z'Arts en maillot rose avec le caleçon en peau de panthère de son ami, le lutteur Marseille. Il se veut esthète et dandy en même temps qu'explorateur tapageux du vice et de la vulgarité, curieux assemblage qui verse souvent dans le pire mauvais goût, et qui lui vaut le mépris hautain de Robert de Montesquiou, dont Lorrain, pour sa part, fait volontiers sa tête de Turc pour sa prétention à l'élégance et à la chasteté. « Lorrain », écrit Léon Daudet dans ses Souvenirs, « avait une tête poupine et large à la fois de coiffeur vicieux, les cheveux partagés par une raie parfumée au patchouli, des yeux globuleux, ébahis et avides, de grosses lèvres qui jutaient, giclaient et coulaient pendant son discours. Son torse était bombé comme le bréchet de certains oiseaux charognards. Lui se nourrissait avidement de toutes les calomnies et immondices »[4]. Il fréquente à la fois le Paris raffiné et le Paris canaille, la nuit parisienne étant pour lui « le laboratoire des expériences défiant l'ordre moral de la bourgeoisie dominante »[5].

Son père meurt en 1886. Il rencontre Sarah Bernhardt, pour qui il écrira sans succès quelques pièces de théâtre, et publie son deuxième roman, Très Russe. Cette publication a failli provoquer un duel avec Guy de Maupassant, son camarade d'enfance, détesté, qui a cru se reconnaître dans le personnage de Beaufrilan. Il publie des articles dans La Vie moderne et amorce une collaboration avec L'Évènement (1887) et L'Écho de Paris en 1888.

En 1891, son recueil de nouvelles Sonyeuse lui vaut son premier succès de librairie. En 1892, il fait un voyage en Espagne et en Algérie. Sa mère le rejoint à Auteuil et restera près de lui jusqu'à sa mort. L'année suivante, il rencontre Yvette Guilbert, pour qui il compose quelques chansons, mais qui le tiendra à distance. Le docteur Pozzi l'opère de neuf ulcérations à l'intestin, consécutives à l'absorption d'éther.

Il rencontre en 1894 Liane de Pougy, qu'il aidera à se hisser au premier rang de la galanterie. À partir d', il collabore au Journal, où il publie ses « Pall-Mall Semaine », devenant l'un des chroniqueurs les mieux payés de Paris. Ses chroniques au vitriol sont goûtées autant que redoutées. Il y attaque ainsi Montesquiou et ses écrits, mais aussi Proust, protégé de Monstesquiou, et Gabriel Yturri, son amant, notamment dans le journal du , où il fait le jeu de mots « Mort, Yturri te salue, tante »[6]. Jeu de mots souvent daté, à tort, à la mort d'Yturri en 1905 : Lorrain rend amicalement visite à Yturri cette année et Montesquiou se raccommode avec lui dans une lettre du Chancelier de Fleurs[7].

En 1896, il figure sur la liste des membres de la première Académie Goncourt.

En 1897, la critique salue son roman Monsieur de Bougrelon comme un chef-d'œuvre. Le , il se bat en duel avec Marcel Proust, à Meudon, après une critique violente des Plaisirs et les Jours. Il effectue en 1898 son premier voyage à Venise où il retournera en 1901 et 1904. En 1900, Jean Lorrain s'installe sur la côte d'Azur et, en 1901, publie son œuvre maîtresse, Monsieur de Phocas.

Le journalisme fut pour lui un moyen de vivre. À la fois critique d'art et reporter de la vie parisienne, il excelle à dépeindre la débauche du monde, avec un esprit caustique, ironique et vénéneux, marqué par sa misanthropie et son penchant pour l'anarchie. Craint par tous, il se veut souverainement libre, vouant un culte particulier à Gustave Moreau, Odilon Redon, Donatien Alphonse François de Sade, Edgar Allan Poe et Charles Baudelaire, mais étant haï par ceux qu'il prend pour cibles : Émile Zola, Maupassant, Octave Mirbeau, Robert de Montesquiou et le jeune Proust. Ses articles, ses contes, ses chroniques déploient un véritable « bottin des vices parisiens […] Voici un débauché consterné par la débauche du monde »[8]. La plupart de ses textes, à la forme narrative fragmentée et à la langue personnelle et subtile, riche en métaphores parfois fulgurantes, mêlent éléments autobiographiques, chronique mondaine et éléments du conte ou de la fable.

En 1903, il est mis en cause dans l'affaire Adelswärd-Fersen[9] puis dans l'affaire Greuling[10] pour ses fréquentations des inculpés. Dans les deux cas, ses écrits sont incriminés, en marge des procès, pour dégradation de la moralité et incitation au crime. En 1904, pour payer la très lourde amende à laquelle il a été condamné à la suite du procès perdu contre la peintre Jeanne Jacquemin, il publie La Maison Philibert qui met en scène deux tenanciers de bordel.

Sa santé se dégrade sous l'effet de l'abus des drogues – l'éther en particulier – et de la syphilis. Les Contes d'un buveur d'éther sont un témoignage saisissant de ses abus, de sa recherche de l'excitation physique et des paradis artificiels. Une des pires apparitions dans ce recueil de délires cérébraux est incarnée par le monstre de l'éther, dans le texte intitulé Une Nuit trouble : « Dans un brusque déploiement d’ailes un être accroupi dans l’ombre se redressait tout à coup et reculait en ouvrant démesurément un hideux bec à goitre, un bec membraneux de chimérique cormoran ; à mon tour je reculais ? Quelle était cette bête ? À quelle race appartenait-elle ? Hideuse et fantomatique, avec son ventre énorme et comme bouffi de graisse, elle sautelait maintenant dans le foyer, piétinant çà et là sur de longues cuisses grêles et grenues aux pattes palmées, comme celles d’un canard, et, avec des cris d’enfants peureux, elle se rencognait dans les angles, où ses grandes ailes de chauve-souris s’entrechoquaient avec un bruit de choses flasques. Effrayée et menaçante, elle dardait affreusement un œil rond de vautour, et, dans un recul de tout son corps, tendait vers moi le tranchant de son bec effilé comme un poignard »[11]. Ce genre d'apparitions troublantes montrent à quel point le masque est la clé de la personnalité de Jean Lorrain, comme de son œuvre ; c'est ainsi qu'il écrit dans un vers, qu'il attribue à un « poète moderne », et qu'il reprend dans son roman Monsieur de Phocas : « Et l'enchanteur est mort de son enchantement »[12].

Il voyage et effectue plusieurs cures à Peïra-Cava, Le Boréon et Châtel-Guyon, ce qui sera l'occasion pour lui de peindre avec vigueur les ridicules du tourisme thermal, alors en pleine expansion. Il passe les dernières années de sa vie avec sa mère, sur la Côte d'Azur, dans un climat plus favorable à son état physique. Il y écrit une multitude de romans et nouvelles, qui croquent désormais la faune aristocratique de la Riviera.

Le , lors d'une consultation pour une péritonite auprès des professeurs : Le Dentu, Pozzi et Albert Robin, un bulletin est émis concernant le patient : « État très grave. Toute opération est jugée impossible ». Jean Lorrain meurt le même jour à onze heures et demie du soir. Le cercueil est transporté à l'église Saint-Ferdinand où les obsèques ont lieu le , l'inhumation est faite à Fécamp[13].

Résidences

- 1880-1885 : divers meublés à Montmartre

- 1885-1887 : 20 boulevard de Clichy (18e arrondissement)

- 1887- ? : 8 rue de Courty (7e arrondissement), appartement décrit dans les Contes d'un buveur d'éther

- 1900-1906 : Nice, villa Bounin

- 1906 : Nice, place Cassini

Œuvre

Présenté par ordre de parution original :

Poésie

- Le Sang des dieux (1882)

- La Forêt bleue (1882)

- Modernités,

(Wikisource)

(Wikisource) - Les Griseries (1887)

- L'Ombre ardente (1897) lire en ligne sur Gallica

- Poésie complète, préface de Philippe Martin-Horie, Éditions du Sandre, 2015

Romans

- Les Lépillier (1885 et 1908) lire en ligne sur Gallica

- Très russe[14] (1886)

- Monsieur de Bougrelon (1897) [lire en ligne]

- La Dame turque (1898)

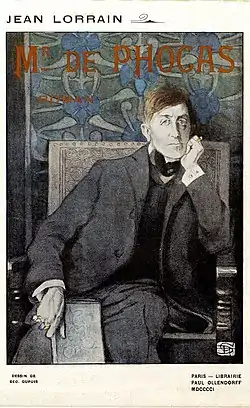

- Monsieur de Phocas (1901) lire en ligne sur Gallica

- Le Vice errant (1901) lire en ligne sur Gallica

- Les Noronsoff (1902)

- La Maison Philibert (1904) lire en ligne sur Gallica, roman adapté par José de Bérys, Noré Brunel et Georges Normandy et représentée sur la scène du Moulin de la Chanson à Paris en .

- Heures de villes d'eaux : Madame Monpalou (1906)

- Ellen (1906)

- Le Tréteau (1906) [lire en ligne] ; réédition Le Livre moderne illustré no 354 (1941)

- L'Aryenne (1907) [lire en ligne]

- Maison pour dames (1908) [lire en ligne]

- Hélie, garçon d'hôtel (1908) lire en ligne sur Gallica

- L'Homme de joie, avec Delphi-Fabrice, Albin Michel, 1919.

Monsieur de Phocas, couverture illustrée par Géo Dupuis (Librairie Paul Ollendorff, 1901). .jpg.webp)

Le Vice errant, couverture illustrée par Vincent Lorant-Heilbronn (Librairie Paul Ollendorff, 1902). .jpg.webp)

La Maison Philibert, couverture illustrée par George Bottini (Librairie universelle, 1904). .jpg.webp)

Le Tréteau, couverture illustrée par Manuel Orazi (Jean Bosc, 1906). .jpg.webp)

Hélie, garçon d'hôtel, couverture illustrée par Lucien Guy (Librairie Paul Ollendorff, 1908). .jpg.webp)

Maison pour dames, couverture illustrée par Xavier Gosé (Librairie Paul Ollendorff, 1908).

Nouvelles et contes

- Sonyeuse (1891) Texte en ligne ; réédition précédée d'une présentation de Jean de Palacio, Séguier, coll. « Bibliothèque Décadente », 1993 (ISBN 2-84049-001-3)

- Buveurs d'âmes (1893)

- Contes d’un buveur d’éther (1895)

- Un démoniaque (1895) Texte en ligne

- La Princesse sous verre (1896), illust. par André Cahard

- Âmes d'automne (1897), illust. par Oswald Heidbrinck

- Loreley (1897)

- Contes pour lire à la chandelle (1897)

- Ma petite ville. Le miracle de Bretagne. Un veuvage d'amour (1898)

- La Mandragore (Édouard Pelletan, 1899), illust. par Marcel Pille Texte en ligne

- Princesses d'Italie (1898), illust. par Manuel Orazi

- Narkiss (publié dans Le Journal, 1898), repris dans Princesses d’ivoire et d’ivresse (1902)

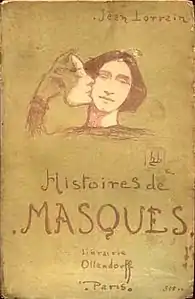

- Histoires de masques (1900) Texte en ligne

- Princesses d'ivoire et d'ivresse (1902) [lire en ligne] ; réédition précédée d'une présentation de Jean de Palacio, Séguier, coll. « Bibliothèque décadente », 1993 (ISBN 2-84049-002-1)

- Sensualité amoureuse (1901)[15]

- Vingt femmes (1903)

- Quelques hommes (1903)[16]

- Fards et Poisons (1904) Texte en ligne

- Propos d'âmes simples (1904)

- L'École des vieilles femmes (1905)

- Le Crime des riches (1906) [lire en ligne]

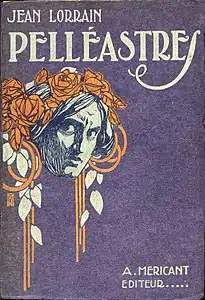

- Pelléastres (1909)

La Princesse sous verre (1896), illustration d'André Cahard. .jpg.webp)

La Mandragore, illustration de Marcel Pille (Édouard Pelletan, 1899).

Histoires de masques, illustration anonyme (Librairie Paul Ollendorff, 1900). .jpg.webp)

Princesses d'ivoire et d'ivresse, couverture illustrée par Manuel Orazi (Librairie Paul Ollendorff, 1902). .jpg.webp)

Fards et poisons, couverture illustrée par Maignien (Librairie Paul Ollendorff, 1904).

Pelléastres, couverture illustrée par Armand Rapeño (Albert Méricant, 1910).

Théâtre

- Viviane, conte en 1 acte (1885) Texte en ligne

- Très russe, pièce en 3 actes, avec Oscar Méténier, Paris, théâtre d'Application (La Bodinière),

- Yanthis, comédie en 4 actes, en vers (1894) Texte en ligne

- Rêve de Noël, pantomime, décembre 1896, sur la scène de l'Olympia avec Liane de Pougy et Rose Demay[17].

- Prométhée, avec André-Ferdinand Hérold (1900) : création le dimanche [18], au théâtre des Arènes, à Béziers de la tragédie lyrique en 3 actes (musique de Gabriel Fauré).

- Neigilde (1902)

- Clair de lune, drame en un acte et deux tableaux, avec Fabrice Delphi, Paris, Concert de l'Époque,

- Deux heures du matin, quartier Marbeuf, avec Gustave Coquiot (1904)

- Sainte-Roulette, avec Gustave Coquiot, théâtre des Bouffes-du-Nord (1904)

- Hôtel de l'Ouest, chambre 22, avec Gustave Coquiot (1905)

- Théâtre : Brocéliandre, Yanthis, La Mandragore, Ennoïa (1906)

- Josiane Eymard, à la Nouvelle-Comédie (1906)[19].

Chroniques, récits de voyage, essais

- Dans l'oratoire (1888)

- La Petite Classe (1895)

- Sensations et Souvenirs (1895) Texte en ligne

- Une femme par jour. Femmes d'été (1896) Texte en ligne

- Poussières de Paris (1896-1902) (6e éd.), Paris, P. Ollendorff (réimpr. 2006 et 2017) (1re éd. 1902), 383 p., 19 cm (ISBN 0-2608-8672-6 et 978-0-2608-8672-9, OCLC 461569549, BNF 32065604, SUDOC 176588892, présentation en ligne, lire en ligne).

- Madame Baringhel (1899)

- Heures d'Afrique (1899) Texte en ligne

- Heures de Corse (1905) Texte en ligne

- Pelléastres. Le poison de la littérature, couverture d'Armand Rapeño, préface de Georges Normandy (A. Méricant, 1910)

- Du temps que les bêtes parlaient, contes et portraits préfacé par Paul Adam, Courrier français (1911)

- La Nostalgie de la beauté, pensées choisies et précédées d'une préface de Jean Boucastel, Sansot, (1912)

- Voyages, Édouard-Joseph (1921)

- La Ville empoisonnée (1930)

- Femmes de 1900 (1932)

Iconographie

Il existe de nombreuses représentations de Jean Lorrain exécutées de son vivant :

- Antonio de La Gandara, Portrait de Jean Lorrain, vers 1898, huile sur toile (155 x 95 cm), Paris, musée d'Orsay.

- « Portrait assis à la canne », huile sur toile, par Angelo Garino (1860-1945), Nice, 1901.

- Portrait de Jean Lorrain par Angelo Garino[20], 1901, huile sur toile (952 x 504 mm), Musée des Pêcheries, Fécamp.

- Portrait charge par Camarra, couverture de L'Assiette au beurre spécial « Les Académisables », .

Des dessins et caricatures par Ferdinand Bac, Maurice Delcourt, Ernest La Jeunesse, Mich, Sem, Pal, André Rouveyre, Félix Vallotton...

Références

- Acte de décès à Paris 17e, n° 1688, vue 22/31.

- Thibaut d’Anthonay, Jean Lorrain : Miroir de la Belle Époque, Fayard, , p. 95.

- Georges Normandy, Jean Lorrain (1855-1906), son enfance, sa vie, son œuvre, Bibliothèque générale d'édition, , p. 59..

- Léon Daudet, Fantômes et vivants : Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux de 1880 à 1905, Nouvelle librairie nationale, , p. 207

- Antoine de Baecque, préface à Souvenirs d'un buveur d'éther, Mercure de France, 2015, p. 12.

- « Le Journal », sur Gallica, (consulté le )

- Robert de (1855-1921) Auteur du texte Montesquiou, Le chancelier de Fleurs : douze stations d'amitié / Robert de Montesquiou, (lire en ligne)

- Antoine de Baecque, préface à Souvenirs d'un buveur d'éther, p. 16-17.

- J. Lorrain, « Un intoxiqué. Le baron d’Adelsward à Venise », in Le Journal, Paris, 2 août 1903.

- Marréaux Delavigne, « Le Drame de l’Hôtel Régina – Greuling en cour d’assises », in Le Journal, Paris, 29 mars 1904.

- « Une nuit trouble », dans Contes d'un buveur d'éther, p. 285-286.

- « Venezia bella », dans Sensations et souvenirs, in Souvenirs d'un buveur d'éther, p. 85.

- Jules Renard (Journal de Léon Bloy, juillet 1906), Journal inédit III, 1903-1907, vol. 10, Lausanne, Éditions L'Âge d'Homme, , 1605 p., 22 cm (présentation en ligne, lire en ligne), p. 978.

- Roman initialement titré Villa mauresque, puis réédité sous ce titre en 1942.

- Édité à Paris, Nilsson, coll. « La Voie merveilleuse ».

- Avec des illustrations photographiques, Paris, Librairie Nilsson, coll. « Nouvelle collection Voie merveilleuse » ; réédition sous le titre Le Prince Piétaposa et quelques hommes, Paris, Nilsson, s.d.

- « Gil Blas », sur Gallica, (consulté le )

- Livret lire en ligne sur Gallica (avec une erreur de date de représentation) ; Archives Municipales de Béziers, 2 R 8 : Dossier du Comité des Fêtes. Répétitions et représentations Ressources iconographique sur Gallica.

- « Gil Blas », sur Gallica, (consulté le )

- Marie-Hélène Desjardins, Musée de Fécamp - Catalogue des peintures, Rouen, Point de vues, , 262 p. (ISBN 9782915548464), p. 98-99

Voir aussi

Ouvrages

%252C_son_enfance%252C_sa_vie%252C_son_%C5%93uvre.jpg.webp)

Couverture illustrée par G. de Ribaucourt, 1907.

- Thibaut d'Anthonay, Jean Lorrain : barbare et esthète, Paris, Plon, coll. « Collection biographique », , 229 p. (ISBN 2-259-02405-X).

- Thibaut d'Anthonay, Jean Lorrain : miroir de la Belle Époque, Paris, Fayard, , 978 p. (ISBN 2-213-62518-2, présentation en ligne).

- François Buot, Gay Paris. Une histoire du Paris interlope entre 1900 et 1940, Fayard, 2013.

- Christophe Cima, Vie et œuvre de Jean Lorrain ou Chronique d'une « guerre des sexes » à la Belle Époque, Cannes, Alandis Éditions, , 385 p. (ISBN 2-913637-53-1).

- Ernest Gaubert, Jean Lorrain : biographie critique illustrée d'un portrait-frontispice et d'un autographe, suivie d'opinions et d'une bibliographie, Paris, Librairie E. Sansot & Cie, coll. « Les Célébrités d'aujourd'hui. Nouvelle série » (no 3), , 71 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Philippe Jullian, Jean Lorrain ou le Satiricon 1900, Paris, Fayard, , 311 p. (ISBN 2-213-00026-3, présentation en ligne).

- (en) Renée A. Kingcaid, Neurosis and Narrative : The Decadent Short Fiction of Proust, Lorrain, and Rachilde, Carbondale, Southern Illinois University Press, , 209 p. (ISBN 0-8093-1753-2, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Pierre Kyria, Jean Lorrain, Paris, Seghers, coll. « Insolites » (no 1), , 141 p.

- Georges Normandy, Jean Lorrain (1855-1906), son enfance, sa vie, son œuvre... Jean Lorrain sur la Riviera, par Mme Aurel, Paris, Bibliothèque générale d'édition, coll. « Tournier », , 249 p. (lire en ligne).

- Georges Normandy, Jean Lorrain intime, Paris, Albin Michel, 1928.

- Jean de Palacio (dir.), Éric Walbecq (dir.) et Marie-France David-De-Palacio (éd.), Jean Lorrain, produit d'extrême civilisation, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, , 310 p. (ISBN 978-2-87775-470-5, lire en ligne).

- José Santos, L'art du récit court chez Jean Lorrain, Paris, Nizet, , 229 p. (ISBN 2-7078-1202-1, présentation en ligne).

- Octave Uzanne, Jean Lorrain : l'artiste, l'ami, souvenirs intimes, lettres inédites, Paris, coll. « Les amis d'Édouard » (no 14), , 71 p. (lire en ligne).

- Phillip Winn, Sexualités décadentes chez Jean Lorrain : le héros fin de sexe, Amsterdam, Rodopi, coll. « Faux titre » (no 124), , 303 p. (ISBN 90-420-0110-0, présentation en ligne).

- Les annales du Patrimoine de Fécamp, Dossier : Jean Lorrain, écrivain, Fécamp, Association Fécamp Terre-Neuve, (lire en ligne)

Articles

- Cyril Barde, « La chair aperçue : piège et fétiche. Une lecture de "L'homme au bracelet" de Jean Lorrain », Dans La chair aperçue. Imaginaire du corps par fragments (1800-1918). Cahier ReMix, n° 08 (09/2018). Montréal, Université du Québec à Montréal : Figura, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. En ligne sur le site de l’Observatoire de l’imaginaire contemporain., (lire en ligne

)

) - Micheline Besnard, « Le Masque de la mort verte : Jean Lorrain et l'abject », Romantisme. Revue du XIXe siècle, SEDES, no 79 « Masques », 1er trimestre 1993, p. 53-72 (lire en ligne).

- Jean-Louis Cornille, « L'Œil, la Gorgone », Littérature, Paris, Éditions Larousse, no 25 « Le signe et son double », , p. 83-99 (lire en ligne).

- Romain Courapied, « Théories de l'artificiel et artifices rhétoriques en période décadente : une lecture de Lanterne magique (1900) de Jean Lorrain », dans Élisabeth Lavezzi et Thimothée Picard (dir.), L'artifice dans les lettres et les arts, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », , 537 p. (ISBN 978-2-7535-4145-0, lire en ligne), p. 107-122.

- Michel Desbruères, « Lorrain et ses masques », Magazine littéraire, no 227, 1986, p. 28.

- Mireille Dottin-Orsini, « Problèmes littéraires et iconographiques du Mythe de Salomé : le cas de Jean Lorrain », Littératures, Presses Universitaires du Mirail – Toulouse, no 34, , p. 85-100 (lire en ligne).

- Louis Forestier, « Arthur Rimbaud et Jean Lorrain : à propos d’un plagiat », dans De l’ordre et de l’aventure, Neuchâtel, Baconnière, 1985, p. 33-41.

- Charles Grivel (dir.), « Jean Lorrain : vices en écriture », in Revue des Sciences Humaines, no 230, avril-.

- André Guyaux, « Jean Lorrain et les “illuminations” : la citation clandestine », Centre de philologie et de littératures romanes, Strasbourg, 1986, p. 93-107.

- Léon-François Hoffman, « Albert Camus et Jean Lorrain. Une source de “La Chute” : “Monsieur de Bougrelon” », Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, Armand Colin, no 1 (69e année), , p. 93-100 (lire en ligne).

- Jean-David Jumeau-Lafond, « Jean Lorrain et le corps sans tête : la peur comme frisson esthétique », Le Frisson esthétique, no 1, printemps 2006.

- Morgane Leray, « Mirages barbaresques : l'impossible exil dans Heures d'Afrique, de Jean Lorrain », Revue des jeunes chercheurs en Lettres (R.J.C.L.), no 2, sld Morgane Leray, préface de François Moureau, 2007 [lire en ligne].

- Morgane Leray, « Des jardins originels aux parcs fin-de-siècle : exemple de mythographie décadentiste », Eidôlon, no 74, , p. 255-266, actes du colloque international, organisé par le LAPRIL à Bordeaux, du 12 au sur Les Mythologies des jardins.

- Morgane Leray, « Orphée fin-de-siècle : un chant du signe ? » (Lorrain, Redon, Moreau), colloque international Orphée entre soleil et ombre organisé les 16 et à l’Institut catholique de Toulouse, in Inter-lignes, numéro spécial, , p. 125-136.

- Morgane Leray, « Traversées du miroir vénitien. Voyages à Venise et psyché fin-de-siècle chez Jean Lorrain et Maurice Barrès », Xe colloque international bilingue Borders and Crossings, 16-, Melbourne, Australie, in Nottingham French Studies, volume 51, no 1, printemps 2012.

- Marie-Françoise Melmoux, « Fin de siècle, “grand mardi gras de l’esprit” [sur Jean Lorrain] », Romantisme. Revue du XIXe siècle, SEDES, no 75 « Les petits maîtres du rire », 1er trimestre 1992, p. 63-70 (lire en ligne).

- Liana Nissim, « Fées, sorciers, princesses : figures mythiques médiévales dans la poésie de Jean Lorrain », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, no 11 « Figures mythiques médiévales aux XIXe et XXe siècles », , p. 165-180 (DOI 10.4000/crm.1823, lire en ligne).

- Gwenhaël Ponnau, « L'Écriture dans les marges », Europe, no 751, , p. 84-91.

- Mélodie Simard-Houde, « Fiction de la chronique chez Jean Lorrain », in Laurence van Nuijs (dir.), « Postures journalistiques et littéraires », Interférences littéraires /Literaire interferenties, nouvelle série, no 6, , p. 81-98.

- Sophie Spandonis, « De “Paraphrase” en “hallucination” : réflexions sur l’ekphrasis chez Jean Lorrain », in Écrire la peinture entre XVIIIe et XIXe siècle, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, collection « Révolutions et Romantisme », 2003, p. 203-212.

- Evanghelia Stead, « Monstres à facettes, images de soi : la mandragore et la grenouille dans “La Mandragore” de Jean Lorrain », Recherches sur l’imaginaire, Angers, Cahier XXXI, [Particularités physiques et marginalités dans la littérature], 2005, p. 141-150.

Articles connexes

- Décadentisme

- Place Jean-Lorrain (Paris)

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à la musique :

- (en) International Music Score Library Project

- (en) Carnegie Hall

- (en) MusicBrainz

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Sébastien Paré, « Les avatars du Littéraire chez Jean Lorrain », Loxias, Loxias 18

- « Le personnage de la fée Viviane dans les œuvres de Jean Lorrain » par Hermeline Pernoud

- En passant par Jean Lorrain, Le Matricule des Anges, no 2, janvier-

- Site consacré à Jean Lorrain : biographie illustrée, bibliographie, articles critiques, liens, etc.

- Editorial Cabaret Voltaire

- Œuvres en ligne (Bibliothèque électronique de Lisieux) :

- Nouvelles,

- Sonyeuse (1903),

- La Marjolaine (1897),

- Colombine sauvée : ballet-pantomime en un acte et quatre tableaux (1917).

- Roman en ligne (Éditions du Boucher) :

- Nouvelles en ligne (Miscellanées, une bibliothèque hétéroclite) :

- Nuit de veille (1895),

- La chambre close (1891),

- Une nuit trouble (1895),

- Un soir qu'il neigeait (1893),

- Le Possédé, (1895)

- Le Double (1895),

- Dolmancé (1895),

- Ophelius (1893).