Léon Daudet

Léon Daudet, né le dans le 4e arrondissement de Paris et mort le à Saint-Rémy-de-Provence, est un écrivain, journaliste et homme politique français.

| Député français Seine | |

|---|---|

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Alphonse Marie Vincent Léon Daudet |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Père | |

| Mère | |

| Fratrie |

Lucien Daudet Edmée Daudet (d) |

| Conjoints |

Jeanne Hugo (de à ) Marthe Daudet (à partir de ) |

| Enfants |

| A travaillé pour |

Le Gaulois (à partir de ) La Nouvelle Revue (à partir de ) Le Journal La Libre Parole Le Soleil Le Figaro L'Action française |

|---|---|

| Parti politique |

Action française (depuis ) |

| Membre de | |

| Genre artistique | |

| Archives conservées par |

Archives départementales des Yvelines (166J, Ms 8849, 1 pièce, -)[1] |

|

Républicain converti au monarchisme, antidreyfusard et nationaliste clérical, député de Paris de 1919 à 1924, il fut l'une des principales figures politiques de l'Action française et l'un des collaborateurs les plus connus du journal du mouvement.

La bibliographie des œuvres de cet écrivain engagé est abondante puisqu’il est l’auteur de 128 ouvrages[2]. Son œuvre de mémorialiste comprend six volumes de Souvenirs de 1880 à 1921, « prodigieux Souvenirs », selon Marcel Proust, qui ajoutait : « Les ressemblances entre Saint-Simon et Léon Daudet sont nombreuses : la plus profonde me semble l'alternance, et l'égale réussite, des portraits magnifiquement atroces et des portraits doux, vénérants, nobles[3]. »

Biographie

Origines

Léon Daudet est le fils aîné de l'écrivain Alphonse Daudet et de son épouse Julia Daudet née Allard, le frère de Lucien Daudet et d'Edmée Daudet, future Mme André Germain. Son père, écrivain renommé mais aussi homme enjoué et chaleureux, a beaucoup d'amis. Les réceptions du jeudi de Mme Daudet attirent de nombreuses personnalités du monde de la culture dans leur maison de Champrosay. « Fils d'un écrivain célèbre et qui avait non seulement le goût, mais la passion des échantillons humains, depuis le vagabond de la route jusqu'au plus raffiné des artistes, j'ai été en relation avec beaucoup de gens[4] ». Aussi Léon fréquente-t-il dès son enfance des écrivains et des journalistes, les uns, comme Gustave Flaubert, visiteurs épisodiques, les autres, comme Edmond de Goncourt, presque membres de la famille. Maurice Barrès, Émile Zola, Édouard Drumont, Guy de Maupassant, Ernest Renan, Arthur Meyer, Gambetta, entre autres, marquent ses souvenirs d’enfance. Il est également ami de jeunesse de Marcel Proust, alors inconnu.

De la République à l'antidreyfusisme

Bien qu'ayant bénéficié, lors de ses débuts à Paris, de la protection de l'impératrice Eugénie et du duc de Morny, Alphonse Daudet se targue de sentiments républicains, qu'il communique à son fils. Les grands hommes, chez les Daudet, outre la figure tutélaire de Victor Hugo, sont successivement Gambetta et Clemenceau. Au soir de la victoire électorale du général Boulanger à Paris, le , Léon Daudet et ses camarades étudiants lancent à tue-tête, dans les rues du Quartier Latin, des slogans hostiles au général.

C'est à cette époque là que Léon Daudet aurait commencé à exprimer ses opinions antisémites. Son activisme antisémite commence dès 1886 par la lecture de La France juive, d'Édouard Drumont, que son père fait publier chez Flammarion et Marpon la même année. Dès lors, il le promeut au rang des grands génies de son temps. Eugen Weber parle d'une adhésion à la ligue antisémite dès la fin de la crise boulangiste, néanmoins sans citer de source.

Après de brillantes études au lycée Louis-le-Grand, où il reçoit l'enseignement du philosophe kantien Auguste Burdeau, qui a déjà été, à Nancy, le professeur de Maurice Barrès, et qui entreprend une carrière parlementaire et ministérielle, il entame en 1885, des études de médecine qu'il mène jusqu'au bout, thèse exceptée. Il voit de l’intérieur le monde médical et fréquente des sommités comme Charcot jusqu’à son échec au concours de l'internat, en 1891. Cette expérience lui permet d'écrire Les Morticoles (1894), caricature amère du monde médical, qui le fait connaître.

Son premier roman, L'Héritier, paraît en 1892, en feuilleton dans La Nouvelle Revue de Juliette Adam. En 1900, il est critique de théâtre au journal Le Soleil, collabore au Gaulois et à La Libre Parole. Il débute ainsi une carrière d'écrivain et de journaliste qu'il continue à un rythme enfiévré jusqu’à sa mort : il laisse environ 9 000 articles et 128 livres dont une trentaine de romans, une quinzaine d'essais philosophiques, des ouvrages de critique littéraire, des pamphlets (une dizaine), de l'histoire, et enfin ses Souvenirs, publiés avec succès de 1914 à 1921 qui restent son premier titre de renommée littéraire.

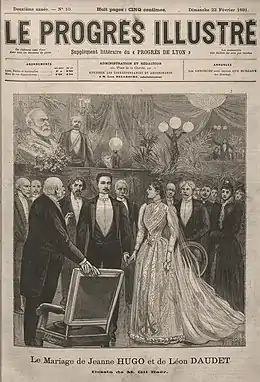

Le , à Paris, il épouse Jeanne Hugo, petite-fille de Victor Hugo (celle-là même que le poète a célébrée dans L'art d'être grand-père), sœur de son meilleur ami Georges Hugo, à la mairie du 16e arrondissement[5]. Le mariage est civil, Victor Hugo ayant défendu à sa descendance la pratique du mariage religieux (« trop de réclame autour de ce mariage », s'exclame Edmond de Goncourt[6]). Ce mariage lui fait découvrir de l'intérieur le monde qui gravite autour du poète national : sa famille et le parti républicain. Le beau-père de son épouse est Édouard Lockroy, homme de gauche, député de 1871 à 1913, ministre de 1886 à 1899. Ils ont un fils, Charles Daudet (1892-1960), mais le ménage n'est pas heureux et, le , Jeanne quitte le domicile conjugal. Le divorce est prononcé l'année suivante. Jeanne Hugo épouse en secondes noces l'explorateur Jean-Baptiste Charcot, puis en troisièmes noces un capitaine grec, Michel Négroponte. Pour expliquer l'antiparlementarisme et l'antirépublicanisme de Léon Daudet, Eugen Weber a parlé de réaction contre le clan Hugo et de haine pour Lockroy. Cette thèse en vérité ne semble pas sérieuse : si, dans ses Souvenirs, spécialement dans Fantômes et Vivants, Léon Daudet exprime souvent un mépris violent pour les républicains, précisément Lockroy, qu'il apprécie par plusieurs côtés, fait exception. D'ailleurs, il explique d'où vient le républicanisme de sa jeunesse, bien avant d'entrer dans le clan Hugo ; c'était le résultat de son éducation : « J'étais élevé dans le respect, ou mieux dans la vénération de Hugo. Tous deux poètes, tous deux romantiques, tous deux républicains à la façon de 48, mes grands-parents maternels savaient par cœur Les Châtiments, La Légende des siècles, Les Misérables. Ils eussent mis à la porte quiconque se serait permis la moindre appréciation ironique sur L'Histoire d'un crime. Mon père et ma mère étaient dans les mêmes sentiments ».

Quelques jours après le départ de Jeanne, Léon Daudet, accompagné de Maurice Barrès, assiste, pour le compte du Figaro, à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il écrit notamment à son propos : « Il n'a plus d'âge. Il n'a plus de nom. Il est couleur traître. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto »[7]. Léon Daudet reste toute sa vie persuadé de la culpabilité de Dreyfus.

La publication de la brochure de Bernard Lazare, en , ne l'ébranle pas. Ce n'est pas le cas de tous, parmi son entourage. Le , il assiste au premier dîner des balzaciens, au cours duquel la rupture est consommée entre écrivains dreyfusards (Zola, France) et antidreyfusards (Barrès, Coppée, Bourget). Si Zola est encore de ceux qui, quelques jours plus tard, portent les cordons du poêle, aux obsèques d'Alphonse Daudet, Léon le poursuit bientôt de sa haine, surtout après la publication du J'accuse. Alors qu'il est à même, plus tard, de reconnaître les vertus littéraires d'un Gide, d'un Proust ou d'un Céline, il ne cesse de dénoncer l'influence néfaste de Zola sur la littérature et s'obstine à le surnommer « le Grand Fécal ».

S'il est encore républicain, Léon Daudet s'affiche alors clairement comme nationaliste et clérical. Le , il assiste, avec sa mère, à la première réunion de la Ligue de la Patrie française, dont l'un comme l'autre ont été parmi les premiers adhérents. La même année, il entre dans la rédaction du Soleil, puis, en 1900, dans celles du Gaulois et de la Libre parole. Là, il se livre sans retenue au combat antidreyfusard et nationaliste, regrettant que ses appels à la résistance violente contre les ennemis de la Patrie et de la Religion ne soient pas suffisamment relayés par la presse dans laquelle il s'exprime. Ses attaques personnelles lui valent de multiplier les duels. Le premier l'oppose, en 1901, au député socialiste Gérault-Richard. En 1901 toujours, son antiparlementarisme s'exprime dans un ouvrage polémique : Le Pays des parlementeurs.

Émancipé de l'ombre tutélaire de son père, Léon Daudet est devenu un homme d'influence. Exécuteur testamentaire d'Edmond de Goncourt, il est chargé, en 1900, au terme d'un procès avec les héritiers de l'écrivain, de mettre sur pied l'Académie Goncourt, dont il est élu l'un des dix membres. Au printemps 1903, il entre dans le comité exécutif de la Fédération nationale antijuive d’Édouard Drumont.

Polémiste de l'Action française

Bien qu'il connût déjà Charles Maurras et Henri Vaugeois, c'est sa rencontre en 1904 avec le duc d'Orléans qui décide de sa vocation monarchiste, vocation renforcée par son mariage, en 1903, avec sa cousine Marthe Allard, qui partage ses idées et dont le nom de plume est « Pampille »[8].

L'affaire des fiches (1904), suivie de l'affaire Syveton, dans laquelle il s'obstine à voir un assassinat, renforcent son engagement dans la politique réactionnaire et anti-parlementaire. En 1908, il est l'un des fondateurs, avec Charles Maurras, Henri Vaugeois et Maurice Pujo, du quotidien L'Action française[9] dont le financement est largement assuré par l'héritage que son épouse reçoit de la comtesse de Loynes, l’égérie de Jules Lemaître et de la Ligue de la patrie française, dont il fréquente le salon, qu'il mentionne notamment dans Salons et journaux publié en 1917. Il se bat en duel à plusieurs reprises a cette époque, par exemple contre le journaliste du Gaulois Gaston de Maizière en 1910, contre le romancier Nadaud en 1911 (car Daudet avait critiqué une pièce de Bernstein), la même année contre Georges Claretie[10], ami de Bernstein, contre Bernstein lui-même le 21 juillet, puis contre Henri Chervet et, avant la guerre, contre Paul Hervieu[11]. Il devient éditorialiste et rédacteur en chef, puis codirecteur à partir de 1917, tandis que son épouse tient la rubrique culinaire sous le pseudonyme de « Pampille ».

Léon Daudet est dès lors une figure de la vie culturelle et politique : articles polémiques au style populaire, vif et amusant, charriant les injures, voire les appels au meurtre, mais aussi essais, livres d'histoire et romans se succèdent à un rythme soutenu. Le personnage est un colosse truculent, sanguin, pittoresque, mangeant, buvant (plusieurs bouteilles de bourgogne par repas), écrivant, discourant sans cesse. Celui qu'on surnomme « le gros Léon » défraye la chronique, autant par ses écrits que par les duels que lui valent ses insultes et les coups qu'il donne ou reçoit au cours de manifestations qui se terminent souvent au poste.

À partir de 1912, il entame une campagne dénonçant une prétendue infiltration des milieux des affaires et de la politique par des agents à la solde de l'Allemagne, campagne pour laquelle il produit de faux documents, ce qui lui vaut d'être condamné pour diffamation en 1920[12] - [13]. Il continue cependant à répandre des accusations, souvent à tort[14], qui mènent à l'arrestation de Miguel Almereyda (affaire du Bonnet rouge et du Chèque Duval) pendant la Première Guerre mondiale en 1917, suivie de celles de Louis Malvy et de Joseph Caillaux, accusés de forfaiture et qu'il aurait voulu voir fusillés en compagnie d’Aristide Briand. Toutes ses allégations furent « entièrement réfutées[15] ». Son livre L'Avant-Guerre, paru le , voit ses ventes passer de 12 000 exemplaires à 20 000 au début du conflit. Entre la fin de l'année 1914 et le début de l'année 1916, il s'en vend 50 000 exemplaires de plus. C'est par l'obstination de Léon Daudet que sera finalement poursuivie l'enquête contre Louis Malvy, accusé également par Clémenceau, et condamné au bannissement pour forfaiture.

Aristide Briand, onze fois président du Conseil, huit fois ministre des Affaires étrangères, est véritablement sa « tête de Turc », qui avait inspiré à Clemenceau ces mots : « Un cabinet qui parle de la guerre sans jamais la faire » et « un pur-sang (lui) ne peut faire attelage avec une grenouille ».

Briand personnifie aux yeux de Daudet « la nocivité de la démocratie » et justifie sa haine du régime républicain. Dans ses mémoires politiques, il ne cesse de le traîner dans la boue, le faisant passer pour une « gouape », voire un « maquereau » ou un « souteneur ». Il justifie ces injures par une affaire d'outrage à la pudeur commis au « pré de Toutes Aides », quartier de Saint-Nazaire, où Briand aurait trempé, et qui l'aurait fait condamner par le tribunal de Redon à un mois de prison avec sursis, le . Ce jugement aurait été confirmé par la cour d'appel de Rennes, le , avant d'être définitivement annulé par le tribunal de Poitiers, quelques années plus tard. Cette justification semble évidente dans un article du journal bonapartiste de l'époque L'Autorité (dont la devise était : « Pour Dieu, Pour la France »), interpellant tout à la fois Louis Lépine, préfet de police, Georges Clemenceau, président du Conseil, et dont le ministre de la Justice, lors de la parution de l'article en question, les 13 et , n'était autre qu'Aristide Briand lui-même[16].

Député de la Seine

| Léon Daudet | |

Léon Daudet en 1922. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député de la Seine | |

| – | |

| Groupe politique | Indépendants de droite |

| Coalition | Bloc national |

| Biographie | |

| Parti politique | Action française |

| Religion | Catholicisme |

De 1919 à 1924, il est député à Paris, le seul élu sur la liste « d'Action française et d'Union nationale », ayant été tenu à l'écart de la liste du Bloc national[17]. Il est d'ailleurs le seul député à la Chambre qui a ouvertement fait part de ses convictions royalistes dans sa profession de foi[18]. Même s'il estime plus tard avoir perdu là quatre ans et demi de sa vie, les occasions ne lui manquent pas d'animer les débats par ses boutades et ses invectives.

Il siège à la chambre dans le groupe des Indépendants de droite, un groupe parlementaire de vingt-neuf députés dominés par les sympathisants de l'Action française. En dépit de cette position isolée, il s'y fait le principal porte-parole des nationalistes et le fer de lance de l'opposition de droite aux gouvernements successifs, mettant à profit son talent de polémiste. Maître de l'apostrophe et de l'interruption où son sens de l'à-propos et sa verve caustique font merveille, il est redouté de ses adversaires politiques[17].

Sa première interpellation au gouvernement vise le premier gouvernement Millerand, dont il critique l'attribution du poste de Ministre de l'Intérieur au député radical Théodore Steeg. Daudet l'accuse d’être d’origine allemande et d’être le tuteur d’un enfant naturel dont les parents seraient Louis Malvy et Nelly Beryl, une espionne allemande. Dans le vote de confiance qui s'ensuit, de nombreux membres de l'Entente républicaine démocratique s'abstiennent, notamment en raison de l'intervention de Daudet[17]. D'après Jean Garrigues, cette interpellation peut s'interpréter comme une revanche contre Steeg qui avait opéré à deux reprises la censure du journal L'Action française sous le premier gouvernement Poincaré[18]. Dans tous les cas, cette attaque contre le cabinet d'Alexandre Millerand n'empêche les Indépendants de droite d'approuver globalement son action, notamment lors du rétablissement de l'ambassade de France près le Saint-Siège ou de la Conférence de Spa (1920) où Alexandre Millerand a tenu bon face à ceux qui, comme John Maynard Keynes, veulent le relèvement de l'économie allemande « reven[ant] à nous demander de refaire de nos propres mains le monstre qui se jettera encore une fois sur la France [...]. Il importe plus que jamais de brider l'Allemagne […] à l'aide d'une politique militaire » selon Daudet.

Le second gouvernement Millerand n'échappe pas non plus à ses interpellations. Ainsi, le 2 mars 1920, après les grèves massives de 1920 ayant frappé la fonction publique et les cheminots, il l'interroge sur les « mesures préventives à prendre afin d’empêcher le retour des grèves politiques et révolutionnaires nuisibles au relèvement du pays », réclame que les étrangers suspects aux yeux de la sûreté générale soient arrêtés et demande l’interdiction du Journal du peuple, « journal de trahison bolchéviste ». Le Bloc national, s'il ne cautionne pas ces mesures extrêmes, vote néanmoins son ordre du jour (478 voix contre 74) qui demande au gouvernement d'instaurer une législation sociale pour prévenir le retour des conflits sociaux et qui comporte par exemple l’arbitrage obligatoire de l’Etat dans lesdits conflits[18].

Le 18 mai 1920, il félicite Alexandre Millerand pour son action contre les manifestations syndicales du 1er mai qu'il qualifie de « victoire contre l’ennemi de l'intérieur » et est à l'origine d'une nouvelle interpellation sur « les moyens que le Gouvernement compte employer pour mettre fin aux attentats révolutionnaires contre la nation dont le foyer est la CGT ». En effet, il dénonce le « complot à la fois allemand, bolchéviste et caillautiste » contre la France mené « en permanence » à la Confédération générale du travail, à L'Humanité et au Journal du peuple, avec l'appui des « banquiers, journalistes et politiciens révolutionnaires » au nombre desquels il compte le banquier Albert Kahn. Raoul Péret est obligé de suspendre deux heures la séance parlementaire car la gauche cherche à l'empêcher de finir son discours. Cela n'empêche pas Daudet de poursuivre dès la réprise des débats en soulignant « l’attentat contre la nation du 1er mai dernier » et le complot dont le « foyer principal est à la CGT avec des ramifications à Berlin, à Moscou et dans les journaux serfs de l'Allemagne et du bolchévisme »[18].

Le 30 décembre 1920, dans la discussion relative à l'entrée de la révolutionnaire allemande Clara Zetkin sur le territoire français, Daudet et de Baudry d'Asson prennent à partie le ministre Théodore Steeg. Le même jour, Léon Daudet interpelle le gouvernement dans les termes suivants : « pendant les trois premières années de la Guerre, le ministère de l'Intérieur [de Louis Malvy] a été aux ordres de l'ennemi » et demande à la cantonade « si nous allons laisser revenir ou travailler en France les mêmes députés allemands ou politiciens français à la solde de l'Allemagne qui nous ont coûté les morts »[18].

Le 11 janvier 1921 au Palais Bourbon, le député communiste Alexandre Blanc gifle Léon Daudet qui riposte par un coup de poing[19] - [20].

En janvier 1922, Aristide Briand se rend aux avis du Premier ministre britannique David Lloyd George, permettant à la Conférence de Gênes de se tenir, non, comme le pense Daudet, dans le but avoué de négocier la réduction des réparations de guerre dues par l'Allemagne vaincue[17], mais surtout dans celui de reconstruire le système monétaire international qui ne repose plus sur l'étalon-or (Gold Standard) et fait fluctuer de façon nouvelles les parités monétaires. Le 10 janvier 1922, Léon Daudet demande au président de la République, Alexandre Millerand, le rappel du président du Conseil, alors à une conférence interalliée sur les réparations à Cannes. Se ralliant aux thèses de l'Action française, le Bloc national vote dans un bel ensemble la motion de Daudet à 249 voix sur 334. Millerand l'ayant désavoué, Aristide Briand donne la démission de son gouvernement le 12 janvier. Lors qu'il tente de s'expliquer le 1er avril, Léon Daudet lui assène : « Il me sera permis de dire que peu d'éloquences auront coûté aussi cher à la France, pendant un an, que l'éloquence bien connue de l'accusé Briand, qui est en ce moment à la tribune. » et ses collègues Charles Ruellan, Eugène Magne, Henri de La Ferronnays, Jean Le Cour-Grandmaison, Pierre Jurie-Joly et Jean Ybarnégaray empêchent Briand de terminer son discours par leurs invectives[18]. En parvenant à faire rappeler Raymond Poincaré, futur auteur de l'occupation de la Ruhr, à la Présidence du Conseil, c'est un succès parlementaire majeur qu’obtiennent Daudet et ses amis[17]. Ce dernier fera d'ailleurs part, deux jours plus tard, de sa « confiance en la clairvoyance de l'actuel président du conseil [Raymond Poincaré], qui s'est rendu à Gênes sous la pression de la nécessité trouvée dans les bagage du ministère précédent »[18].

Le 15 juin 1923, Raymond Poincaré accorde un soutien partiel à l'Action française en déclarant que « certains extrémismes continuent de servir la Patrie ». En effet, la gauche et le centre avaient protesté quelques jours plus tôt après que les Camelots du Roi aient molesté Marc Sangnier, Maurice Viollette et Marius Moutet, trois personnalités politiques favorables au relèvement allemand. André Tardieu écrit alors dans L'Écho de Paris : « M. Daudet a été le vainqueur du jour parce que jugée selon le plan de l’Action française, la majorité de Poincaré n’est plus que la suite docile des royalistes »[18].

Il est battu aux élections législatives de 1924[17].

Léon Daudet lui-même relatera cette période dans Député de Paris, publié vers 1932.

Mort de Philippe Daudet, emprisonnement et exil

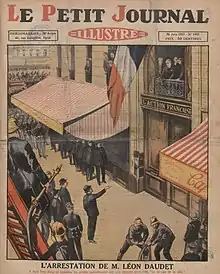

En 1923, son fils Philippe, âgé de quatorze ans, fait une fugue, tente de s'embarquer au Havre pour le Canada, puis rentre à Paris, où il prend contact avec des milieux anarchistes[21]. Quelques jours plus tard, il se suicide dans un taxi. Une lettre à sa mère annonçait son intention de mettre fin à ses jours. Léon Daudet affirme dans un premier temps que son fils est mort d'une méningite, puis, quand le suicide est rendu public, il refuse toujours de l'admettre, soutient que son fils a été assassiné et porte plainte pour homicide volontaire et complicité contre plusieurs hauts fonctionnaires de la Sûreté Générale, accusée d'être une police politique au service du régime républicain. Le procès ayant confirmé le suicide et conclu à un non-lieu contre les inculpés, Léon Daudet refuse le verdict. Une « enquête » est publiée jour après jour dans l'Action française. Accusant de faux témoignage un des principaux témoins, il est condamné pour diffamation en 1925 à cinq mois de prison ferme.

En 1927, ayant épuisé tous les recours et se disant victime d'une machination policière, Léon Daudet transforme pendant quelques jours les locaux de l'Action française en fort Chabrol avant de se rendre. Incarcéré à la Santé, il est libéré deux mois plus tard par les Camelots du roi qui sont parvenus, grâce à Charlotte Montard, ancienne standardiste aux P&T, à détourner les communications téléphoniques de la prison et déployant les dons d'imitateur de Pierre Lecœur, secrétaire général des Camelots du Roi, à faire croire à son directeur M. Catry que le ministre de l'intérieur Albert Sarraut lui ordonnait d'élargir discrètement Léon Daudet, Joseph Delest et, pour faire bonne mesure, le député communiste Pierre Sémard.

Suivent deux ans d'exil à Bruxelles, durant lesquels il continue sa collaboration avec le quotidien monarchiste et la publication effrénée d'essais, de pamphlets, de souvenirs et de romans. En 1929, il écrit que l'antisémitisme ne fait plus partie de sa personnalité :

« En ce qui concerne l'antisémitisme, il y a belle lurette que j'en suis détaché de toutes manières […] et que le développement de mon être intérieur m'a plutôt porté à essayer de comprendre Israël et la raison de ses coutumes et de leur persistance qu'à la maudire. Je ris quand j'apprends que des personnes me croient encore dans le même état moral vis-à-vis des fils de Sem qu'il y a trente ou vingt-cinq ans. […] Dans toute cette affaire de décomposition et de l'enjuivement de l'État français, c'est la démocratie qui est coupable et non le juif. Cela Drumont n'a jamais voulu le comprendre, pas plus qu'il n'a voulu admettre que la thèse des deux races, l'une envahissante — le Franc — l'autre envahie — le Gaulois — anéantie par Fustel de Coulanges, était une erreur. »

— Léon Daudet dans Paris vécu, rive droite[22]

Années 1930 et Vichy

De retour à Paris après avoir été gracié, il reprend sa place au journal et participe activement à la vie politique : il dénonce la corruption du régime, il prédit la guerre, soutient le fascisme de Mussolini, mais redoute le relèvement de l’Allemagne et espère, lors de la manifestation du , la chute de la République (la « Gueuse »), dénonçant Camille Chautemps (démissionnaire de la présidence du conseil depuis quelques jours en raison de l'affaire Stavisky) comme le « chef d'une bande de voleurs et d'assassins »[23]. En décembre 1937, durant la guerre d'Espagne, il signe le Manifeste aux intellectuels espagnols en soutien à Franco[24]. Sa mère meurt en à l'âge de 95 ans.

Il souhaitait depuis plusieurs années l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir lorsque la défaite amène, pour reprendre l'expression de Charles Maurras, la « divine surprise ». Mais l'occupation allemande désole cet antigermanique viscéral.

Il meurt d'une hémorragie cérébrale[25] en 1942 à Saint-Rémy-de-Provence, dans le pays des Lettres de mon moulin. Sa tombe est visible au cimetière de Saint-Rémy.

Activités d’écrivain

Il entreprend la rédaction de ses Mémoires à quarante-sept ans en 1914, voulant offrir à ses lecteurs « un tableau véridique sans l’atténuation qu’apporte aux jugements un âge avancé ». Il les intitule Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux. Il a, dès son enfance, côtoyé des écrivains (du salon d’Alphonse Daudet au grenier Goncourt, du salon de Mme de Loynes à la création de l'Académie Goncourt), des scientifiques, des hommes politiques, des journalistes (du Gaulois au Figaro), des hommes de théâtre, et a été proche de nombre d'entre eux. Son sens de l'observation, son style enlevé et sa férocité lui ont permis de graver à l’eau forte des milliers de pages de portraits et d’anecdotes qu'on dirait saisis sur le vif.

« Nul n’a su comme lui faire le portrait au vitriol de ses contemporains, esquisser une silhouette en quelques traits mordants, décerner des surnoms qui collent à la peau, trouver la formule assassine qui étend raide l’adversaire, décrire avec une verve prodigieuse les ridicules d’un salon, d’une académie, d’une assemblée parlementaire, d’un tribunal, évoquer l’ambiance hallucinante des hôpitaux de sa jeunesse. Tout un monde, toute une époque, ressurgissent sous sa plume, avec les couleurs de la vie même. », rappelle Bernard Oudin, qui a établi les notes de l'édition de Léon Daudet : souvenirs et polémiques dans la collection Bouquins (1992).

Si ses romans – il poursuit toute sa vie une carrière de romancier avec un insuccès littéraire à peu près total – ont beaucoup vieilli, si son œuvre de polémiste ne suscite plus d'intérêt, ses Souvenirs restent une mine pour tous ceux que la IIIe République intéresse. Ils révèlent un réel bonheur d'écriture, surtout lorsqu'il s'agit de traîner dans la boue tel ou tel de ses ennemis politiques, notamment parmi les juifs et les dreyfusards. Comme si son incontestable talent ne pouvait s'épanouir que sur le terreau de la contestation, de la contradiction.

Mais ses jugements à l'emporte-pièce et ses partis pris souvent dictés par ses haines politiques n'empêchent pas des opinions originales et un anticonformisme qui l’a parfois fait classer dans les « anarchistes de droite », et lui a même permis de défendre des œuvres ou des auteurs auxquels son entourage traditionaliste était hostile. Ainsi a-t-il fait obtenir en 1919 le Prix Goncourt à Marcel Proust (pourtant de mère juive et surtout dreyfusard) qui le lisait et est resté son ami (Proust lui dédie Le côté de Guermantes), tenté sans succès de le faire attribuer à Céline pour Voyage au bout de la nuit, ouvrage alors honni par les patriotes, écrit, au grand dam de son clan, un article élogieux sur André Gide, loué Picasso et confié « qu'il n'a pas connu d'idéaliste plus complet que Marcel Schwob », alors que celui-ci était juif et dreyfusard.

Il a également poursuivi une œuvre d'essayiste à caractère philosophique, cherchant à lier les sciences naturelles aux humanités, qui l'a amené à développer toute une réflexion sur la présence et l'évolution des représentations culturelles à partir de substrats naturels, le conduisant à formuler une théorie de l'hérédisme, notamment à travers plusieurs ouvrages publiés entre 1916 et 1935[26]. Ces travaux annoncent non seulement ceux de Jean Piaget, Gilbert Durand et Pierre Debray-Ritzen, mais aussi ceux d'Anne Ancelin Schützenberger et de Serge Lebovici : la présence inconsciente des ancêtres et de leurs troubles agirait sur les descendants[27].

Œuvre

Romans

- : L'Astre noir

- : Les Morticoles, G. Charpentier et E. Fasquelle [rééd. Valère 1939, avec des illustrations de Lucien Boucher ; Fasquelle 1956 ; Grasset, Les Cahiers rouges, 1994]

- : Les Kamtchatka

- : Le Voyage de Shakespeare

- 1896 : Suzanne

- : La Flamme et l'Ombre

- : Sébastien Gouvès (roman contemporain)

- : La Romance du temps présent

- : Les Deux Étreintes

- : Au Pays des parlementeurs

- : La Déchéance (roman contemporain)

- : Le Partage de l'enfant (roman contemporain)

- : Les Primaires (roman contemporain)

- : Un sauvetage

- 1907 : La Lutte (roman d'une guérison)

- : La Mésentente (roman de mœurs conjugales)

- : Ceux qui montent (roman contemporain)

- 1912 : Le Lit de Procuste (roman contemporain)

- : La Fausse Étoile (roman contemporain)

- : La Vermine du monde (roman de l'espionnage allemand)

- : Le Cœur et l'Absence (roman du temps de guerre)

- 1917 : Le Bonheur d'être riche (roman)

- : Dans la lumière (roman contemporain)

- : L'amour est un songe

- : L'Entremetteuse (roman contemporain)

- : Sylla et son destin (récit de jadis et de toujours)

- : Le Drame des Jardies (roman contemporain)

- : Le Napus, fléau de l'an 2227, Ernest Flammarion (dystopie)

- : La Ronde de Nuit , Bernard Grasset

- : Les Bacchantes (roman contemporain)

- : Un amour de Rabelais

- : Médée

- : Phryné ou Désir et Remords (roman contemporain)

- : Les Lys sanglants (roman historique)

Essais

: Les idées en marche

- : L'Avant-guerre

- : Contre l'Esprit allemand. De Kant à Krupp, Paris, Bloud et Gay (64 p.)

- : Hors du joug allemand. Mesures d'après-guerre

- : L'Hérédo, Paris, Bernard Grasset.

- : Le Monde des images, suite de L'Hérédo

- : Le Stupide XIXe siècle

- : À boire et à manger, établi sous la direction de Charles Forot, dessins de Jos Jullien ; Éditions du Pigeonnier, collection Guirlande du pigeonnier, St Félicien en Vivarais.

- 1927 : Études et milieux littéraires, Paris, Bernard Grasset

- Écrivains et artistes (huit volumes) :

- : Tome premier : Shakespeare - Rabelais - Ronsard - Molière - Léonard de Vinci - Auguste Rodin - Félix Masseau - Claude Monet - Dostoïevsky - Frédéric Mistral - Les Hauts de Hurle-Vent - Théodore Aubanel.

- : Tome deuxième : Baudelaire - Beethoven - Berlioz - Bizet - Stendhal – Prosper Mérimée - Flaubert - Barbey d’Aurevilly - Maupassant - Zola - Pierre Loti - Sainte-Beuve - Les faux chefs-d’œuvre.

- : Tome troisième : Marcel Proust - P.-J. Toulet - Santiago Rusiñol - Pol Neveux - Georges Hugo - François Coppée - Henry Céard - Gustave Geffroy - Anatole Le Braz - Rosny Aîné - Lucien Daudet - Pierre Benoit.

- : Tome quatrième : Maurice Barrès - Paul Bourget - Abel Hermant - Raoul Ponchon - Robert-Louis Stevenson - Thomas Hardy - Paul Morand - Eugène Marsan - Louis Chadourne - Du talent littéraire - Joseph Kessel - Henri Béraud - Georges Bernanos - Georges Grappe - Henri Longnon - Abel Bonnard - Paul Valéry - Édouard Manet - Critiques d’art.

- : Tome cinquième : Balzac - Victor Hugo - Oscar Wilde - André Antoine - Paul Hervieu - Mounet-Sully - Henry Bataille - Réjane - Georges Courteline - Maurice Donnay - Porto-Riche - Sarah Bernhardt - Alphonse Daudet - Henri Becque - Alexandre Dumas Fils - Francisque Sarcey - Ibsen - François de Curel - Maurice Mæterlinck - Lucien Dubech - Madame Cécile Sorel - La Loïe Fuller.

- : Tome sixième : Charles Maurras - Jacques Bainville - Henri Massis - Jerôme et Jean Tharaud - Louis Dumur - René Benjamin - Jehan Sennep.

- : Tome septième : Charles Le Goffic « Dixmude » - Henri Duteil. De Sauret la Honte à Mangin le Boucher - Camille Bellaigue. Propos de musique et de guerre - Maurice Mæterlinck - Marcel Schwob - Alfred Capus - De la conversation chez les écrivains - La mort d’André Beaunier - M. Louis Andrieux - L’unique dîner « Balzac » - À propos d’Anatole France. J.-J. Brousson, Marcel Le Goff - Pierre Gaxotte. Histoire de la Révolution française - Adrien de Meeüs. Histoire de la Belgique - La question de l’esprit - Livres rois et maîtres livres.

- : Tome huitième : Sur la misère du théâtre contemporain - Le théâtre, le public et la critique - Le théâtre et le cinéma - Shakespeare et le cinéma - À propos de Carpeaux - Une exposition d’Antoine Bourdelle - Eugenio d’Ors : Goya - Palacio Valdès : Le roman d’un romancier - René Béhaine : Avec les yeux de l’esprit - Contes et conteurs - Le temps, les écrivains, les livres - « Dessus de pendule » - La correspondance des écrivains et leur personnalité - À propos de Mme de Sévigné - À propos de Lady Hamilton - Une enfance provençale - La première… parce que la plus vraie - Ceux du trimard - Le deuxième goût - Léo Larguier : Avant le déluge - Le centenaire de Faust.

- : Courrier des Pays-Bas, Paris, Bernard Grasset [rééd. Grasset, 2000]

- tome 1 : La Ronde de nuit, Paris, Bernard Grasset.

- tome 2 : Les Horreurs de la guerre, Paris, Bernard Grasset.

- tome 3 : Mélancholia, Paris, Bernard Grasset.

- tome 4 : Les Pèlerins d'Emmaüs, Paris, Bernard Grasset.

- : Charles Maurras et son temps, Paris, René Girard ; puis 1930, Ernest Flammarion.

- : Flammes (Polémique et Polémistes, Proudhon, les châtiments, Rochefort et Vallès, Clemenceau, Léon Bloy)

- 1932 : La Recherche du Beau (corps et âme)

- : "Notre Provence", 1933, en collaboration avec Charles Maurras

- : Panorama de la IIIe République

- : Bréviaire du journalisme

- : La Vie orageuse de Clemenceau, Paris, Albin Michel, une biographie détaillée et pleine d'empathie

- : Deux idoles sanguinaires. La révolution et son fils Bonaparte. Paris, Albin Michel, 1939. Édition numérique.

- Réédition 8 volumes Écrivains et Artistes. Paris, Éditions Séguier, 2017.

- Écrits d'exil, recueil de textes extraits des 4 tomes - La Ronde de nuit, Les Horreurs de la guerre, Melancholia et Les Pèlerins d’Emmaüs -, Paris, Éditions Séguier, 2019.

Pamphlets

- : La Chambre nationale du , portraits et tendances

- : Le Nain de Lorraine (Raymond Poincaré)

- : Le Garde des Sceaux (Louis Barthou)

- : Le Voyou de Passage (Aristide Briand) (sobriquet donné par G. Clemenceau à A. Briand, repris ensuite par L. Daudet)

- Les Effondrements sociaux (quatre volumes) :

- : Vers d'Académie et vers de presse

- : Termites parlementaires

- : Les Humanités et la culture

- : Le Palais de police

Mémoires

- Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux (six volumes) :

- : Fantômes et Vivants, 1914 (période 1880-1890 : Alphonse Daudet, Zola, Hugo, Goncourt)

- : Devant la douleur (études de médecine, maladie de son père)

- : L'Entre-Deux-Guerres (période 1890-1904 : "Le Figaro", Barrès, Schwob, Forain et Caran d'Ache)

- : Salons et Journaux (le salon de Mme de Loynes, le journal Le Gaulois, le salon de Mme Bulteau, le restaurant Weber, etc.)

- 1918 : Le Poignard dans le dos (L'affaire Malvy, Almereyda, le Bonnet Rouge, l'influence secrète de Caillaux)

- : Au temps de Judas (l'affaire Dreyfus, la ligue de la Patrie française, l'affaire Syveton)

- : Vers le roi (l'Action française, l'Académie Goncourt)

- : La Pluie de sang (Sur la Première Guerre mondiale 1914-1918)

- : Député de Paris (période 1920- 1924, « Chambre Bleu horizon »)

- - : Paris vécu (en deux tomes, Rive droite, Rive gauche), écrit en exil à Bruxelles (souvenirs évoqués, non plus selon un ordre chronologique, mais au fil de promenades)

Souvenirs à la mémoire de son père

- : Alphonse Daudet (écrit à la mort de son père)

- : Quand vivait mon père (écrit deux ans avant sa propre mort)

Notes et références

- « ark:/36937/s005afd5ff30c6db », sous le nom DAUDET (consulté le )

- Philippe Secondy, « Léond Daudet pamphlétaire », Olivier Dard, Le Maurrassisme et la culture, Volume III : L’Action française. Culture, société, politique, Presses Universitaires du Septentrion, 2019, p. 25.

- Cité par K. Haedens dans la préface des Souvenirs Littéraires de Léon Daudet, Grasset, coll. Poche, 1968, p. 9 et 16.

- Fantômes et Vivants, p. 1.

- Giocanti 2013

- Goncourt, Edmond de, Journal : mémoires de la vie littéraire, R. Laffont, , 1466 p. (ISBN 2-221-05945-X), t. 3, p. 539

- Le Figaro, 6 janvier 1895.

- « Le Matin 2 juillet 1942 », sur RetroNews - Le site de presse de la BnF (consulté le )

- « L'Action française : organe du nationalisme intégral / directeur politique : Henri Vaugeois ; rédacteur en chef : Léon Daudet », il s’agit de la une du premier numéro (le mouvement est présenté dans les deux premières colonnes de gauche de cette une), sur Gallica.Bnf.fr, (consulté le ) : « Le nationalisme intégral

[…] voilà bien des années que l’Action française travaille : elle n’a jamais cessé de redire qu’elle s’adresse au Peuple français tout entier.

Elle l’a dit dans sa “Revue”. Elle l’a enseigné dans son Institut. […] En tête du journal destiné à propager quotidiennement sa pensée, l’Action française a le devoir de répéter qu’elle n’a jamais fait appel à un parti

[…] À bas la République ! et, pour que vive la France, vive le Roi !

[signé] Henri Vaugeois, Léon Daudet, Charles Maurras, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Jacques Bainville, Louis Dimier, Bernard de Vesins, Robert de Boisfleury, Paul Robain, Frédéric Delebecque, Maurice Pujo ». - Fils de Jules Claretie.

- Francis Bergeron, Léon Daudet : qui suis-je ?, Paris, Pardès, , p. 56-57.

- Eugen Weber, L'Action française, Paris, Hachette, 1985, p. 110.

- L'Action française, (lire en ligne sur Gallica)

- Weber :114.

- :127.

- Régis Revenin, Homosexualité et Prostitution masculine à Paris : 1870 à 1914, Paris, L'Harmattan, , 225 p., 24 cm (ISBN 978-2-74758-639-9, OCLC 836065567).

- « Léon Daudet », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960

- Jean Garrigues, « Le moment parlementaire de l’Action française : 1919-1924 », dans L'Action française : culture, société, politique, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », (ISBN 978-2-7574-2123-9, lire en ligne), p. 243–253

- Stéphane Giocanti, C’était les Daudet, Flammarion, (ISBN 978-2-08-129767-8, lire en ligne)

- L’Ère nouvelle, (lire en ligne)

- Eugen Weber, L'Action française, éd. Fayard, 1985, p. 192.

- Chantal Meyer-Plantureux, Les enfants de Shylock, ou l'antisémitisme sur scène, Éditions Complexe, 2005, 269 p., p. 148

- Titre de l'éditorial de l'Action française du 10 janvier 1934.

- Geneviève Dreyfus-Armand, « Guerre d’Espagne:les débats chez les intellectuels français », Bulletin hispanique, nos 118-2, (lire en ligne, consulté le ).

- « L’Action française 3 juillet 1942 », sur RetroNews - Le site de presse de la BnF (consulté le )

- L'Hérédo: essai sur le drame intérieur (1916), Le Monde des images (1919), Mélancholia (1928), La Recherche du Beau: corps et âme (1932), Les Universaux: essai sur les mouvements et les figures des idées et des passions humaines (1935).

- Daniel S. Larangé, « L'Hérédo - expression génét(h)ique de la culture : enjeux et dangers d'une métaphore de Léon Daudet », L'Esprit Créateur (en), vol. 52, no 2, , p. 25-41 (lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Stéphane Giocanti, C'était les Daudet, Flammarion, , 402 p. (ISBN 978-2-08-129767-8).

- François Broche, Léon Daudet : le dernier imprécateur, Éditions Robert Laffont, 1992, (ISBN 978-2221072073).

- François Maillot, Léon Daudet, député royaliste, Éd. Albatros, 1991, (ISBN 978-2727302896).

- Jean-Paul Clébert, Les Daudet, une famille bien française, 1840-1940, Presses de la Renaissance, (ISBN 978-2856164549).

- Jean-Étienne Dubois, « Enjeux et enseignements des élections intermédiaires au temps du Cartel (1924-1926). L'exemple de Léon Daudet, indésirable sénateur du Maine-et-Loire en juin 1925 », Histoire@Politique, Centre d'histoire de Sciences Po, no 24, , p. 105-118 (lire en ligne).

- Olivier Forcade, « L'Action française contre l'espionnage allemand : une rhétorique de la trahison devant l'opinion », Le Temps des médias, no 16 « Espionnage », , p. 9-18 (DOI 10.3917/tdm.016.0009).

- Laurent Joly, « Les débuts de l'Action française (1899-1914) ou l'élaboration d'un nationalisme antisémite », Revue historique, Paris, Presses universitaires de France, no 639 « Religion et société », , p. 695-717 (lire en ligne).

- Laurent Joly, « D'une guerre l’autre : L'Action française et les Juifs, de l’Union sacrée à la Révolution nationale (1914-1944) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, Belin, nos 59-4, , p. 97-124 (lire en ligne).

- Christine Pény, « Le gouvernement des corps souffrants dans Les Morticoles (1894) de Léon Daudet », dans J. Broch (dir.), Médecins et politique (XVIe – XXe siècles). Études d’histoire des idées politiques et sociales, Bordeaux, LEH Édition, coll. « Les Cahiers du droit de la santé », 2019, p. 141-162.

- Denis Pernot, « Léon Daudet et le roman de l'anarchiste », Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, Presses universitaires de France, no 3 (99e année) « Anarchisme et création littéraire », , p. 423-437 (lire en ligne sur Gallica).

- Claude Quétel, « Léon Daudet et « L'Hérédo » », Commentaire, Julliard, no 42, , p. 575-578 (DOI 10.3917/comm.042.0575).

- Philippe Secondy, « Léon Daudet pamphlétaire », dans Michel Leymarie, Olivier Dard, Jacques Prévotat et Neil McWilliam (dir.), Le maurrassisme et la culture : L'Action française : culture, société, politique (III), Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », , 370 p. (ISBN 978-2-7574-0147-7, lire en ligne), p. 25-34.

- Christophe Donner, La France goy, Paris, Grasset, 2021 (ISBN 978-2-246-81713-0)

- Pierre d'Herbécourt, « La candidature de Léon Daudet au siège sénatorial de Maine-et-Loire en 1925 », Études maurrassiennes, Aix-en-Provence, vol. 1, no 5, , p. 257-258

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- (en) « Léon Daudet », sur Find a Grave

- Bibliographies actualisées de & sur Léon Daudet (livres, reprints, éditions numériques).