Prison de la Santé

La prison de la Santé, officiellement centre pénitentiaire de Paris-La Santé, simplement surnommée la Santé, est un établissement pénitentiaire français situé dans l'est du quartier du Montparnasse du 14e arrondissement de Paris, au 42, rue de la Santé. Établissement historique ouvert en 1867, célèbre pour avoir accueilli des détenus notoires, elle est aujourd'hui la dernière prison intra-muros de Paris.

| Centre pénitentiaire de Paris-La Santé | |||||

| « Prison de la Santé » | |||||

|---|---|---|---|---|---|

La prison de la Santé (en 2007), photographiée depuis un étage élevé de l'hôtel Paris Marriott Rive Gauche. | |||||

| Localisation | |||||

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Ville | Paris | ||||

| Arrondissement | 14e | ||||

| DISP | Paris | ||||

| Coordonnées | 48° 50′ 02″ nord, 2° 20′ 23″ est | ||||

| Géolocalisation sur la carte : 14e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Architecture et patrimoine | |||||

| Architecte(s) | Émile Vaudremer | ||||

| Construction | |||||

| Propriétaire | |||||

| Installations | |||||

| Type | Centre pénitentiaire : maison d'arrêt et quartier de semi-liberté | ||||

| Superficie | 2,8 ha | ||||

| Capacité | 920 places | ||||

| Fonctionnement | |||||

| Date d'ouverture | 1867, 2018 (réouverture) | ||||

| Opérateur(s) | |||||

| Statut actuel | En fonctionnement (d) | ||||

| Date de fermeture | 2014 (pour travaux) | ||||

Architecture

Construction

En 1861, l'architecte Joseph Auguste Émile Vaudremer, dont ce fut la première commande publique d’envergure, se voit confier le soin d'élaborer les plans d'une nouvelle prison qui s'élèvera sur le site d’un ancien « marché aux Charbons ». Celle-ci sera construite entre 1863 et 1867[1] - [2].

Auparavant, sur les mêmes lieux, s’élevait une « maison de la santé », construite sur ordre d’Anne d’Autriche, transférée en 1651 à ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier Sainte-Anne (au sud). Elle a donné son nom à la rue de la Santé, et par conséquent à la prison[1].

La décision de construire cette prison est prise à cause de la nécessité de démolir la prison des Madelonnettes, trop exiguë et située sur le tracé de la future rue Turbigo. Onzième prison de la capitale, la maison d'arrêt de la Santé est inaugurée le [3].

À l'origine, l'établissement comporte cinq cents cellules, portées à mille à la suite de la fermeture de la prison parisienne de la Grande Roquette en 1900[4]. Elles font 4 mètres de long, 2,5 de large et 3 de hauteur. On compta jusqu'à 2 000 détenus, répartis en quatorze divisions. D'abord prison double (un quartier cellulaire et un quartier auburnien), la prison adopte le régime pennsylvanien et devient une prison entièrement cellulaire au début du XXe siècle[1] - [2] - [5].

La prison est édifiée sur un terrain de 2,8 hectares de forme trapézoïdale, encadré[1] - [6] :

- au nord par le boulevard Arago ;

- à l'ouest par la rue Messier ;

- au sud par la rue Jean-Dolent, où une école maternelle fait face à la prison[7] - [8] ;

- à l'est par la rue de la Santé.

Caractéristiques

Depuis son ouverture, deux systèmes d'enfermement différents cohabitent au sein de l'établissement[1] - [6] :

- le « quartier bas », dans la partie est, de plan panoptique, autour d'un noyau central, réservé aux personnes prévenues selon le régime pennsylvanien ;

- le « quartier haut » (appelé ainsi parce qu'il se trouve en léger surplomb par rapport au « quartier bas »), dans sa partie ouest, réservé aux personnes condamnées selon un régime auburnien.

Une des particularités de la Santé est que, jusqu'en 2000, les personnes détenues étaient réparties par origine géographique et ethnique à l'intérieur de la prison. Une partie des détenus (ceux qui poursuivent des études en particulier) sont regroupés dans les sections, mais la plupart d'entre eux sont disséminés dans quatre blocs :

- bloc A : Europe occidentale ;

- bloc B : Afrique noire ;

- bloc C : Maghreb ;

- bloc D : reste du monde.

Ces blocs ont récemment fait l'objet d'une rénovation d'ampleur. L'établissement est partiellement fermé à partir de 2014 et ce jusqu'en 2019 afin d'être réhabilité ; le quartier de semi-liberté étant maintenu en fonctionnement pendant les travaux[9].

La prison de la Santé est aujourd'hui la dernière prison intra-muros de Paris. Les autres établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris sont situés à Villepinte, à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Meaux, à Melun et à Auxerre.

Entrée principale de la prison au 42, rue de la Santé.

Prison, côté rue Messier.

Façade nord de la prison de la Santé, photographiée depuis le boulevard Arago.

Soutenu par le ministre des Affaires culturelles André Malraux, l'architecte Jean Faugeron propose en 1965 de détruire la prison de la Santé pour construire à la place un immeuble pyramidal en fuseau d'environ 50 étages (180 mètres de hauteur), qui abriterait le ministère de l'Éducation nationale. En 1974, l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing met un terme au projet[10] - [11].

Les parloirs sont situés au 1, rue Messier comme pour le reste de la population pénale, à proximité du local d'accueil des proches.

Rénovation

Le , la prison de la Santé ferme ses portes pour des travaux de rénovation qui dureront jusqu'en 2019, pour un coût estimé à 800 millions d'euros. Le quartier de semi-liberté (cent places) et les bureaux de l'administration restent en activité pendant les travaux et seront transférés dans de nouveaux locaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier[12] - [13].

Ces travaux de modernisation doivent permettre de réduire à 800 places la capacité de la prison (contre 920 places auparavant), tout en conservant le même nombre de places réservées au quartier de semi-liberté[6].

Le quartier bas bâti autour du panoptique est entièrement réhabilité. Les cellules sont agrandies (passant de 7 à 9 m2) dans le respect du bâtiment d'origine et selon les principes d’encellulement individuel modernes, avec une douche et un sanitaire intégrés. Les niveaux inférieurs accueillent des espaces communs, tandis que les quartiers d'hébergement sont placés dans les niveaux supérieurs. Les cours de promenade sont végétalisées et traitées de manière à offrir des dégagements visuels. Hormis les détenus en semi-liberté, les personnes détenues pénètrent dans l'enceinte par une nouvelle entrée sécurisée situé rue de la Santé, à une trentaine de mètres au sud dans l'ancienne entrée principale rénovée dans sa configuration d'origine[6].

Le « quartier haut » est intégralement reconstruit et intègre les parloirs, ainsi que les ateliers réservés au travail volontaire des personnes détenues[6].

Le quartier de semi-liberté situé dans la partie nord du « quartier bas », est aménagé sous la forme d'un îlot urbain bâti autour d'une cour de promenade végétalisée et dispose de sa propre entrée rue de la Santé, à l'angle du boulevard Arago[6].

Le , alors dirigée par Christelle Rotach depuis 2017, la prison de la Santé rouvre[14]. Pour sa première semaine, la maison d’arrêt n’accueille que quatre-vingts détenus venus des prisons de Fresnes (Val-de-Marne) et de Fleury-Mérogis (Essonne), le seuil des 100 % d’occupation devant être atteint avant l’été. Le taux de surpopulation atteint 165 % en février 2023.

Le quartier des personnalités vulnérables

L'emprisonnement des « personnalités » condamnées est également une des spécificités de la Santé. Le quartier où ces personnes sont affectées est appelé le « quartier des particuliers », QB4 (quartier bas numéro 4) ou QPV (quartier des personnalités vulnérables) par l'administration pénitentiaire et souvent « quartier VIP » par les médias. En réalité, presque chaque prison française en a un. À la Santé, il y a 19 places et les cellules sont identiques à toutes les autres de la prison. Les détenus y vivent en vase clos afin d'être protégés du reste de la population carcérale, en raison de la nature des faits qui leur sont reprochés (notamment ceux à caractère sexuel), de leur médiatisation ou au risque qu'elles soient racketées. L'établissement a accueilli de nombreuses « personnalités » qui y ont purgé leur peine[15] - [16], ainsi que des policiers ou gendarmes condamnés et des « balances »[17].

Le film Quartier V.I.P s'y déroule en partie.

Quelques détenus notoires

- Hocine Aït Ahmed, homme politique algérien (et un des neuf « chefs historiques » du FLN)

- Guillaume Apollinaire, poète

- Cyril Astruc

- Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, condamné pour fraude fiscale[17]

- Lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry (organisateur de l'attentat du Petit-Clamart contre le président de Gaulle, en 1962)

- Ahmed Ben Bella homme politique algérien (un des neuf « chefs historiques » du FLN et futur président de la République algérienne)

- Alexandre Benalla[18]

- François Besse (braquage, évasion)

- Bernard Bonnet, préfet (affaire des paillotes en Corse)

- Pierre Botton, homme d'affaires

- Mohamed Boudiaf homme politique algérien (un des neuf « chefs historiques » du FLN et futur président de la République algérienne)

- Eugène Boyer

- Jean Bricou, menuisier, un des anarchistes ayant fomenté l'attentat à l'explosif contre le restaurant Véry à Paris le soir du en représailles à l'arrestation en ce lieu de Ravachol[19], obtient de se marier avant d'être envoyé au bagne de Nouvelle-Calédonie : ramené d'Oléron, ses noces ont lieu en juillet 1893 dans le bureau du directeur de la Santé, des surveillants étant les témoins[20]

- Jean-Luc Brunel, agent de mannequins, poursuivi pour viols sur mineures[17]. Mort en se pendant dans sa cellule le [21]

- Joseph Caillaux

- Yvan Colonna, pour l'assassinat de Claude Érignac,

- Philippe Corti

- Jacques Crozemarie

- Maurice Challe (tentative de coup d'État contre le gouvernement français de Charles de Gaulle, putsch des généraux)

- Léon Daudet

- Mourad Dhina (en), membre du Front islamique du salut organisation terroriste algérienne, y est incarcéré du 16 janvier au 4 juillet 2012[22]

- Alén Diviš (cs), peintre et illustrateur tchèque accusé un temps d'espionnage

- Antonio Ferrara (braquage de fourgon blindé, évasion)

- Jacques Fesch, coupable d'un vol à main armée suivi du meurtre d'un gardien de la paix, commis le ; en prison, devenu un mystique chrétien et cependant condamné à mort et exécuté. Depuis 1987, en instance de béatification

- Jean-Bernard Fourtillan[23]

- Elisa Garrido, militaire de la guerre d'Espagne, résistante, déportée à Ravensbrück et Buchenwald

- Jean Genet

- José Giovanni (qui tenta de s'évader)

- Paul Gorguloff, assassin du président Paul Doumer, guillotiné par Anatole Deibler à la Santé

- Claude Guéant, préfet, homme politique, ancien ministre[15]

- Rudolf Hilferding, sous l'occupation allemande

- Adolf Hoffmeister, qui y écrit en 1940, en tchèque, La Prison (Vezeni) ; illustré par des codétenus de l'auteur, l'ouvrage sera traduit en français et publié en 1969 chez Gallimard[24]

- Willem Holleeder

- Laurent Jacqua

- Ernest Judet[25], journaliste nationaliste, soupçonné de trahison au service de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, il est inculpé en 1919, mais acquitté en 1923

- Félicien Kabuga

- Jérôme Kerviel, trader

- Mostefa Lacheraf, écrivain, historien, sociologue et homme politique algérien

- Pierre Lagaillarde

- Jean-Luc Lahaye, placé en détention provisoire le 5 novembre 2021[26]

- Younes Latifi plus connu sous le nom de Mister You

- Renée Lévy, résistante, en 1941-1942[27]

- Serge Livrozet

- Francesc Macià

- Cheb Mami

- Georges Mandel, journaliste et homme politique

- Marietta Martin, résistante, en 1942

- Jean-Pax Méfret[28]

- Jacques Mesrine (braquage, meurtre, évasion, séquestration d'un juge, enlèvement d'un millionnaire canadien).

- Conrad Miret i Musté, résistant catalan mort pour la France, y sera torturé puis assassiné le 27 février 1942. Deux plaques commémoratives lui rendent un hommage officiel : l'une sur les murs de la prison, boulevard Arago, l'autre à Barcelone, sa ville natale.

- Jean-Christophe Mitterrand, homme d'affaires

- Didier Morville plus connu sous le nom de Joey Starr, rappeur de Suprême NTM.

- Toni Musulin

- Samy Naceri

- Bernard Natan[29]

- Michel Neyret (détention provisoire du [30] au [31] dans le cadre de l'affaire de corruption dans la police française en 2011)

- Xavier Niel, un mois en détention provisoire avec mandat de dépôt pour « recel d'abus de biens sociaux » en 2004 (au « carré VIP », dans l'ancienne cellule d'Alfred Sirven)[32]

- Manuel Noriega

- Maurice Papon

- Pascal Payet, pour braquage de fourgon blindé, meurtre d'un convoyeur de fonds, évasion

- Gabriel Péri

- Marcel Petiot, où il fut exécuté[33]

- Gaël Roblin (br), ancien porte-parole du mouvement nationaliste breton d'extrême gauche Emgann[34]

- Christophe Rocancourt en décembre 2011[35]

- Sadek, rappeur[17]

- Nicolas Salvadori, plus connu sous le nom de Seth Gueko

- Ilich Ramírez Sánchez, dit Carlos, pour terrorisme

- Claude Sigala, principal protagoniste de l’affaire du Coral[36]

- Alfred Sirven

- Albert Spaggiari

- Alexandre Stavisky, financier coupable de détournement de fonds

- Bruno Sulak (dit l'« Arsène Lupin des années 80 » : 1955-1985 ; mort des suites de ses blessures après une tentative d'évasion)

- Mohamed Sylla, plus connu sous le nom de MHD[17]

- Laurent Tailhade, condamné à un an de prison ferme pour un article paru dans Le Libertaire, considéré comme un appel au meurtre à l'encontre du tsar Nicolas II en visite en France, séjournant environ six mois à la Santé entre octobre 1901 et février 1902[37]

- Bernard Tapie[38], homme d'affaires, homme politique, ancien ministre

- Georges Tron, maire de Draveil, condamné pour viols et agressions sexuelles[39]

- Francine Paule Mireille Tronchon, détenue en tant que résistante, accouche le 15 juin 1943 à la prison de la Santé de son fils Bertrand Renouvin

- Paul Vanuxem général arrêté en 1961, acquitté au procès en 1962

- Thierry-Paul Valette, militant antiraciste et Gilet jaune, condamné pour défaut de paiement d'une pension alimentaire

- Élie Yaffa, plus connu sous le nom de Booba

- Georges Yvetot, typographe, antimilitariste, syndicaliste, anarchiste et homme politique ; durant son incarcération à la Santé, il y rédige Ma pensée libre : conférence écrite à la prison de la Santé et lue à l'université populaire par Séverine le lundi 3 novembre 1913 qui sera publiée dans une brochure d'une vingtaine de page[40]

- Marco Mouly

- Marc de Cacqueray-Valmenier[41]

Évasions

- 1927 : Léon Daudet s'évade treize jours après son incarcération avec Joseph Delest et le communiste Pierre Semard grâce à un faux ordre de libération donné au directeur de la prison par Charlotte Montard et des complices[42] ;

- : Jacques Mesrine, François Besse et Carman Rives (qui est tué durant l'opération)[38] ;

- : Michel Vaujour s'évade dans un hélicoptère piloté par sa femme, Nadine Vaujour[38].

Ce sont les seules évasions connues de cette prison.

La peine capitale à la Santé

En 1899, à la suite de la fermeture et de la démolition du dépôt des condamnés dit de « La Grande Roquette » (ou plus simplement « La Roquette »), les hommes condamnés (déjà jugés) sont incarcérés à la Santé en attendant leur transfert au bagne de Guyane ou leur exécution capitale.

Les exécutions se faisant auparavant à l'entrée de la Grande Roquette, on décida de faire de même (ou presque) à la Santé. La guillotine fut désormais dressée à l'angle de la rue de la Santé et du boulevard Arago, sur le trottoir. La première exécution - la première à Paris depuis dix ans - eut lieu le ; ce fut celle d'un parricide nommé Georges Duchemin[43]. Parmi les exécutions qui ont dès lors lieu devant la Santé, on compte celles, le , de membres de la bande à Bonnot : Raymond Callemin, Étienne Monier et André Soudy.

Le , Eugène Boyer, un criminel de 27 ans, à qui est refusée la grâce présidentielle la veille par le président Paul Doumer, devant être exécuté, est sauvé in extremis (une vingtaine de minutes avant) de la guillotine à la suite de l’assassinat du chef de l’État survenu le jour même où son exécution était prévue : en effet, en France, en matière de grâce, le président pouvait revenir sur sa décision jusqu’à la dernière minute, et manifestement, Eugène Boyer n’aurait pu bénéficier de cette possible « ultime clémence ». Il sera finalement gracié par Albert Lebrun le - qui respecta la tradition de gracier les condamnés à mort les premiers temps de la fonction présidentielle - et est envoyé au bagne de Guyane. Il est dénommé André Baillard dans Papillon récit autobiographique ((largement) romancé) de Henri Charrière.

Près d'une quarantaine de condamnés finirent leurs jours en ce lieu. Ce fut également à cet endroit qu'eut lieu l'avant-dernière exécution publique en France, celle du cambrioleur et double assassin Max Bloch, le . Quinze jours plus tard, le , on guillotinait devant la prison de Versailles Eugen Weidmann, coupable de six assassinats, et le 24 juin, la décision était prise d'interdire les exécutions publiques. La même décision faisait que les condamnés à mort dépendant de la Cour d'appel de la Seine (soit la Seine-et-Oise et l'Aube) devaient subir leur exécution à la prison de la Santé.

Le , les frères Vocoret, qui avaient abattu trois policiers à Issy-les-Moulineaux, furent les premiers guillotinés à l'intérieur de la prison.

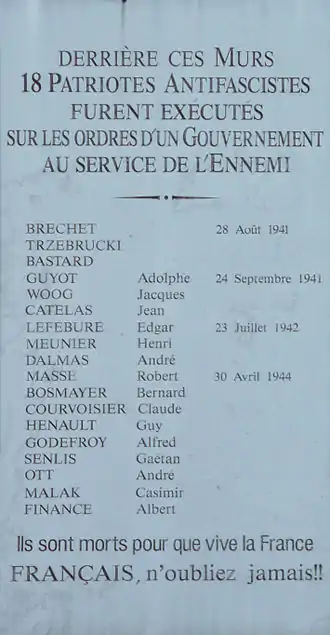

Pendant l'Occupation, outre des criminels de droit commun, on y pratiqua également les exécutions de dix-huit résistants et communistes. Neuf d'entre eux, exécutés entre et , furent guillotinés. Les neuf autres furent fusillés le . Une plaque commémorative, apposée sur le mur de la prison à l'angle des rues Jean-Dolent et de la Santé, rappelle leur fin tragique.

Après la Libération, seuls des condamnés de droit commun furent exécutés dans la cour d'honneur de la prison de la Santé (à part plusieurs militants du FLN entre 1958 et 1960). On peut citer Marcel Petiot, en 1946, le marquis Bernardy de Sigoyer en 1947, Émile Buisson (« l'ennemi public no 1 ») en 1956, Jacques Fesch en 1957, Georges Rapin, dit « Monsieur Bill » en 1960.

Les derniers condamnés à mort guillotinés à la Santé sont Roger Bontems et Claude Buffet. Ils étaient les auteurs d'une tentative d'évasion avec prise d'otages qui se termina par la mort de ces derniers, en 1971. Condamnés à mort à Troyes le , ils furent exécutés le 28 novembre suivant ; il s'agit des derniers condamnés à la peine capitale à avoir été exécutés à Paris[38].

Après eux, les condamnés à mort franciliens furent enfermés à la prison de Fresnes (qui devait théoriquement devenir plus tard, en 1978, la seule prison habilitée à accueillir des exécutions capitales) mais aucun ne fut exécuté, l'abolition de la peine de mort ayant été décidée entre-temps.

Cependant, lorsqu'elles ne servaient pas, c'est dans les sous-sols du centre national d'orientation de la prison de Fresnes que les deux guillotines restant en métropole étaient entreposées.

Autour de la prison

À la bonne Santé

En face de la sortie de la prison, existait un café, nommé À la bonne Santé. Les proches des détenus s'y retrouvaient, ainsi que les détenus libérés. Des scènes de plusieurs films s'y passent et y ont été tournées. L'établissement a fermé dans les années 1980. Actuellement, le local sert à l'administration pénitentiaire.

La Santé dans la culture populaire

- Arsène Lupin, personnage de fiction de Maurice Leblanc, est fait prisonnier à la prison de la Santé dans le roman 813 (1910). L'empereur d'Allemagne Guillaume II vient lui rendre visite dans sa cellule[44].

- Le film Ces messieurs de la Santé (1934), réalisé par Pierre Colombier.

- Dans la nouvelle Le Passe-muraille (1941) de Marcel Aymé, le héros, Dutilleul, se laisse capturer et est incarcéré à la Santé, dont il s'échappera inévitablement.

- La prison de la Santé était la scène prétendue du film Le Trou (1960), mis en scène par Jacques Becker. Lors des préparatifs de l’évasion des prisonniers par la canalisation, on voit des noms des rues sur des panneaux dans les canaux, ainsi qu'une vue extérieure de la prison, au coin des rues Arago et de la Santé.

- Dans la chanson L'argent ne fait pas le bonheur (1966) écrite par Frank Gérald, composée par Claude Bolling et Jean Kluger et interprétée par le groupe Les Parisiennes : « Prenez tout ça [des vêtements] gaiement sous votre bras et partez sans payer / On vous apportera des oranges à la Santé ».

- La Santé est évoquée dans les paroles de Crève salope, la première chanson de l'auteur-compositeur-interprète Renaud, écrite à l'âge de seize ans : « Je m'suis r'trouvé enfermé à la Santé / Puis j'ai été condamné à être guillotiné / Le jour d'mon exécution j'ai eu droit au cur'ton ».

- Georges Brassens évoque la prison de la Santé dans sa chanson La Femme d'Hector : « Quand on nous prend la main / Sacré bon dieu dans un sac / Et qu´on nous envoie planter / Des choux à la Santé » ainsi que dans sa chanson Celui qui a mal tourné, à deux reprises : « Pour m'envoyer à la Santé / Me refaire une honnêteté » et « Au bout d'un siècle, on m'a jeté / À la porte de la Santé ».

- Yves Duteil évoque l'empathie du passant pour les prisonniers de la Santé dans sa chanson Le Mur de la prison d'en face.

- La prison de la Santé est lieu d'incarcération du personnage d'Esmeralda, selon le texte de la chanson Où est-elle ? de l'acte II de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dont le parolier est Luc Plamondon : « Vous la trouverez / À la prison de La Santé / Si vous ne la sauvez / Elle sera condamnée / À être pendue ». Il s'agit d'un gros anachronisme, l'action se déroulant au Moyen Âge, plusieurs siècles donc avant la construction de la prison !

- La Santé est évoquée dans les paroles de la chanson Cinq mètres carrés écrite par Manu Lanvin, composée par Manu Lanvin et Calvin Russell et deux fois interprétée par Calvin Russell (seul, puis en duo avec Gérard Lanvin) dans l'album de Calvin Russell Dawg Eat Dawg, datant de 2009 : « Nous les voleurs, les meurtriers / Même en prison, faut exister / Concours de vieux joggings usés / Pour une promenade, à la Santé »[45].

- Le jeu-vidéo The Escapists, simulation d'évasion de prison, sort un contenu additionnel gratuit le intitulé « Paris Prison Pen »[46], inspiré directement de la prison de la Santé décrite par les développeurs comme « l'une des plus dures prisons du monde » (one of the toughest prisons in the world[47]).

- Le roman Métamorphose d'un crabe de Sylvie Dazy (2016, Le Dilettante) se déroule à la prison de la Santé, là où elle fut éducatrice.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 2 (« L-Z »), « Rue de la Santé », p. 503.

- Caroline Soppelsa, « Maison d'arrêt de Paris La Santé », apij.justice.fr, (lire en ligne [PDF])

- Pierre Montagnon, 42, rue de la santé. Une prison politique, Éditions Flammarion, , p. 17.

- « Falk Bretschneider, Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat, Élisabeth Lusset, webdocumentaire Le cloître et la prison. Les espaces de l'enfermement »,

- Michel Fize, Une Prison dans la ville : histoire de la "prison-modèle" de la Santé, Centre national d'études et de recherches pénitentiaires, , p. 11.

- « Maison d'arrêt de Paris La Santé - Une prison rénovée au cœur de la cité », apij.justice.fr, (lire en ligne)

- Jacques Lèbre, « Rue Jean Dolent », Po&sie, nos 122-123, , p. 124-126 (lire en ligne, consulté le ). Via Cairn.info.

- « Conseil du 14e arrondissement - Séance du 2 mars 2015 : Question Orale à Madame la Maire d'Arrondissement posée par Mme Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI-MoDem et M. Eric AZIERE, Conseiller de Paris », sur mairie14.paris.fr (consulté le ).

- « La prison de la Santé partiellement fermée pendant 5 ans », in ouest-france.fr, mardi 16 juillet 2013.

- Bruno D. Cot, « Paris. Les projets fous… auxquels vous avez échappé », cahier central publié dans L'Express, semaine du 29 mars 2013, p. XIII.

- « Les pires projets architecturaux qu'a évité Paris », pariszigzag.fr, consulté le 28 décembre 2018.

- « Maison d’arrêt de Paris - La Santé - Les opérations pénitentiaires », sur apij.justice.fr (consulté le )

- « France: la mythique prison de la Santé ferme pour rénovation », sur rfi.fr, (consulté le )

- « La prison de la Santé, refaite à neuf, accueille à nouveau des détenus », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « INFO TF1/LCI : Claude Guéant incarcéré à la prison de la santé pour non-paiement de sa dette au Trésor public », sur LCI (consulté le ).

- Laurent Valdiguié, « Du caviar de Guéant au suicide de Brunel : plongée dans le quartier VIP de la prison de la Santé », sur Marianne, (consulté le ).

- Nicolas Jacquard et Jean-Michel Décugis, « Prison de la Santé : Claude Guéant, Jean-Luc Lahaye... plongée dans le quartier QB4 des détenus célèbres », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- Nicolas Jacquard, avec Jérémie Pham-Lê, « Les premières heures d’Alexandre Benalla à la prison de la Santé », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1893/B315556101_EXPRESS_1893_04_12.pdf

- « Les noces de Jean Bricou, anarchiste, à la prison de la Santé en juillet 1893 », sur Histoire pénitentiaire et Justice militaire, (consulté le ).

- « Affaire Epstein : l’ex-agent de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort dans sa cellule », sur L'Obs, .

- Lettre de prison « Mon printemps parisien ».

- Thomas Deszpot, « Controversé et désormais sous les verrous, le Pr Fourtillan fédère au sein de la complosphère », lci.fr, 26 mai 2021.

- « Adolf Hoffmeister (1902-1973) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- https://img.lemde.fr/2019/03/22/42/0/3428/1714/1440/0/60/0/cc13f87_3kt1dqyqdx6fkj4wivFdhU6K.jpg

- « Soupçonné de viols sur mineurs, Jean-Luc Lahaye placé en détention », lepoint.fr, 5 novembre 2021.

- Marie-Jo Bonnet, « Hommage à Renée Lévy, résistante française de la première heure », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « Jean-Pax Méfret : "Le martyre des Chrétiens d'Orient pourrait annoncer le nôtre" », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Durant, Le fantôme du cinéma français: Gloire et chute de Bernard Natan, La Manufacture de livres, 2021.

- Voir sur lemediascope.fr.

- Voir sur lemonde.fr.

- Ghislain de Montalembert, « Xavier Niel, 100 % Free », in Le Figaro Magazine, semaine du 19 juillet 2013, p. 52-55.

- Émission L'Ombre d'un doute, « Petiot : le docteur Satan de l'Occupation », diffusée le 9 février 2015, passages à 1 h 07 min, 1 h 49 min, 1 h 52 min.

- https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20040328&article=7767511&type=ar

- Voir sur ladepeche.fr.

- François Pédron, « Coral, scandale pédophile », page 128, Paris Match du 27 décembre 2012 au 2 janvier 2012, n°3319.

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- Claire Bommelaer, « Permis de visite épuisés à la prison de la Santé », Le Figaro, encart « Culture », samedi 20 / dimanche 21 septembre 2014, p. 29.

- Aude Bariéty, « Georges Tron reste en prison », lefigaro.fr, 21 mars 2021.

- Ma pensée libre : conférence écrite à la prison de la Santé et lue à l'université populaire par Séverine le lundi 3 novembre 1913, cedias.org, consulté le 6 novembre 2021.

- « Enquête sur Marc de Cacqueray-Valmenier, le sulfureux chef présumé des Zouaves Paris », leparisien.fr, 8 février 2022.

- Jacques Franju, Le grand canular, (Seghers) réédition numérique FeniXX, (ISBN 978-2-232-14446-2, lire en ligne)

- Les actualités du 6 août 1909

- Jean-Bernard Litzler, « Sur les traces du «vrai» Arsène Lupin, à travers Paris », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « BnF Catalogue général », sur bnf.fr, Universal music publishing (Paris), (consulté le ).

- « Communauté Steam :: Annonces du groupe :: The Escapists », sur steamcommunity.com (consulté le )

- « Communauté Steam :: Annonces du groupe :: The Escapists », sur steamcommunity.com (consulté le )

Voir aussi

Sources

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, éditions de Minuit, , 1583 p. (ISBN 2-7073-1054-9), p. 503