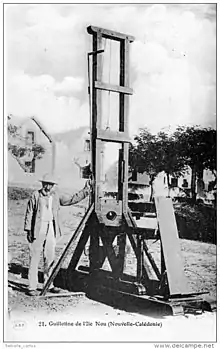

Bagne de Nouvelle-Calédonie

Le bagne de Nouvelle-Calédonie, surnommé la Nouvelle, est un ancien établissement pénitentiaire en activité de à . Situé sur les îles de Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique Sud, environ 21 000 prisonniers français de métropole y furent déportés de 1864 à .

%252C_New_Caledonian_Prisons%252C_c._1906.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Fondation | |

| Démolition |

| Localisation | |

|---|---|

| Emplacement |

Répartis en trois catégories, les condamnés pouvaient espérer être libérés sans pour autant obtenir de retour en métropole.

Les colons pénaux

Les « Transportés »

Les transportés (selon la loi du sur les bagnes coloniaux) de loin les plus nombreux, aussi appelés « forçats » car condamnés à des peines de travaux forcés (de huit ans à la perpétuité) pour des crimes de droit commun (allant de la simple voie de fait ou attentat à la pudeur au meurtre), ils sont pour la plupart placés au pénitencier de l'île Nou et servent à l'édification des routes et bâtiments de la colonie, en premier lieu la construction du pénitencier-dépôt de l'île, juste en face du chef-lieu rebaptisé Nouméa, la Nouvelle-Calédonie devenant un théâtre d'expérimentation de la théorie sociale du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie Charles Guillain, plus saint-simonien que fouriériste qui veut réhabiliter le bagnard par le travail et lui donner une seconde vie après sa peine en lui offrant des concessions de terre[1].

Les 250 premiers « ouvriers de la Transportation » arrivent à Port-de-France le à bord de L'Iphigénie. En tout, 75 convois amènent, entre 1864 et 1897, environ 21 630 immatriculés au bagne, selon les estimations d'Alain Saussol[2]. Parmi les descendants de Transportés on peut citer les Bouteille, Bouteiller, Chatenay, Colomina, Delathière, Gervolino, Komornicki, Lafleur, Lucas, Mariotti, Pagès, Papon, Péré et Robelin. Il y eut 1 822 transportés maghrébins entre 1864 et 1897 (sur un total de 2 166 condamnés à la transportation, la déportation ou la relégation)[3].

Les « Déportés »

Les déportés (selon la loi de déportation politique du ) sont des condamnés politiques, issus essentiellement des participants à la Commune de Paris de 1871, ce qui fait que les déportés sont souvent appelés « Communards ».

4 250 déportés sont envoyés à partir de 1872 aux pénitenciers de l'Île des Pins, ou de Ducos (pour ceux considérés les plus dangereux), avec parmi eux des « célébrités » comme Louise Michel ou Henri Rochefort. Ils obtiennent l'amnistie en 1880 qui les autorise à repartir : moins de 40 familles décident de rester faire souche dans la colonie (les Armand, Bourdinat, Cacot, Courtot, Dolbeau, d'autres, comme Adolphe Assi, Louis Boissier ou Louis Roger, restent également mais n'ont pas de descendance). Entrent également dans cette catégorie les participants à la révolte des Mokrani de 1871 en Algérie ainsi que les condamnés des insurrections successives de 1864 (sud-Oranais), 1876 (El Amri), 1879 (les Aurès) et 1880-1882 (sud Oranais)[4] : ils sont plusieurs centaines d'« Algériens du Pacifique » dont la plupart, malgré une amnistie en 1895, vont fonder des lignées calédoniennes majoritairement installées à Nessadiou et à Bourail (les Abdelkader, Aïfa et El Arbi, notamment).

Un faible contingent de Tonkinois indépendantistes révoltés, coupables d'un attentat à la grenade au café du Hanoi Hôtel en 1913, est déporté en 1914. Parmi eux, Ca-Lê Ngoc Lien, Phan Tuan Phong.

Les « Relégués »

Les relégués, ou récidivistes, sont aussi condamnés au bagne à partir de 1885 (Loi Waldeck-Rousseau du ). Il y a au total plus de 3 300 hommes et 457 femmes relégués envoyés à « la Nouvelle », surtout à l'île des Pins, Prony ou le Camp de la Ouaménie à Boulouparis.

Activités

L'encadrement est effectué par un personnel pénitentiaire important, jusqu'à 660 personnes, secondé par la police indigène[5].

Le bagne se transforme, de fait, en entreprise sous-traitante de main-d'œuvre aux administrations (chantiers publics), puis aux sociétés privées (SLN, etc.). La recette de la location (après une phase de prêt) est affectée au budget général, dont le tiers est perçu par le Trésor Public, en cas de bénéfices.

Le nombre de pénaux présents en Nouvelle-Calédonie est monté jusqu'à 11 110 en 1877, soit les 2/3 des Européens présents dans la colonie, et en 1897, date de l'arrêt des convois de transportés et relégués, ils sont encore 8 230[2].

Après les travaux forcés

Après les travaux forcés, les bagnards doivent « doubler » leur peine en étant placés dans des fermes pénitentiaires et, une fois libérés, y obtiennent une terre en concession pénale. L'administration pénitentiaire se dote pour ce faire d'un important domaine foncier, largement pris sur les terres indigènes, qui monte à son apogée jusqu'à 260 000 hectares. En tout, les concessions définitivement attribuées aux libérés sont évaluées à 1 300 environ. Les centres d'implantation des colons pénaux sont Bourail dès 1867 (avec quelque 460 concessions), La Foa-Farino (avec les centres de Fonwhary, Focola, Ouraï, Farino et Tendéa) à partir de 1876, Ouégoa après 1880 et Pouembout en 1883. Les derniers centres pénitentiaires sont fermés en 1922 et en 1931, mais de nombreux descendants de « libérés » restent installés sur les concessions de leurs ancêtres[6].

Les Communards à la Nouvelle

À partir de 1872 et jusqu'aux amnisties de 1880, les insurgés de la Commune de Paris sont déportés en Nouvelle-Calédonie au bagne, sur l'île de Nou pour les forçats, sur la presqu'île de Ducos pour les « déportés en enceinte fortifiée », ou encore à l'île des Pins pour les « déportés simples » dont certains sont autorisés à séjourner à Nouméa. On envoie aussi les insurgés de la révolte kabyles de 1871, sur l'île des Pins.

Pendant la révolte de 1878, les déportés sont utilisés par l'administration coloniale dans la répression des Kanaks (voir Ataï).

Louise Michel, qui obtint, au cours de sa déportation, un poste d'institutrice à Nouméa, est une des rares à s'être intéressée à la culture kanak et à s'opposer à la répression. Alors que les Communards bénéficièrent d'une amnistie en 1880, les « Algériens du Pacifique » finirent, pour la plupart, leur vie en Nouvelle-Calédonie.

Une nouvelle intitulée Jacques Damour, écrite par Émile Zola en 1880, évoque le bagne. Le même auteur le mentionne également dans Le Docteur Pascal (1893), lorsqu'il fait détailler par Pascal Rougon à sa nièce Clotilde la généalogie des Rougon-Macquart, concernant Étienne Lantier :

« Étienne Lantier, de retour à Paris après la grève de Montsou, s'était compromis plus tard dans l'insurrection de la Commune, dont il avait défendu les idées avec emportement, on l'avait condamné à mort, puis gracié et déporté, de sorte qu'il se trouvait maintenant à Nouméa ; on disait même qu'il s'y était tout de suite marié et qu'il avait un enfant, sans qu'on sût au juste le sexe. »

Les femmes à la Nouvelle

La Direction des colonies ayant besoin de femmes pour coloniser l'île, l'autorité pénitentiaire fait le tour des prisons centrales métropolitaines pour susciter des volontariats pour partir en Nouvelle-Calédonie. Le premier convoi de transportation de femmes condamnées débarque de l'Isis le . Beaucoup sont célibataires et condamnées à des travaux forcés pour infanticides[Note 1] puis, en nombre insuffisant (192 de 1870 à 1887), des femmes condamnées à la réclusion (80) ou à de la prison pour simples délits (250). Elles sont hébergées à Bourail dans un couvent tenu par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny jusqu'à leur mariage avec un libéré titulaire de terre ou un condamné, leurs rencontres étant organisées sous l'œil vigilant des religieuses[7].

Seuls quatre mariages voient des libérés du bagne épouser des femmes libres. Les autres épousent des condamnées libérées ou en cours de peine[8].

La fin du bagne

La présence du bagne est peu à peu contestée par les colons qui subissent la concurrence de la main-d'œuvre des bagnards mais aussi de l'administration pénitentiaire qui accapare les meilleures terres. Un nouveau gouverneur nommé en 1894, Paul Feillet, se déclare contre le « robinet d'eau sale » que constitue la « transportation ». Elle sera interrompue en 1897, mais les prisonniers du bagne y finiront leur vie (en 1921, ils étaient encore 2 300). Le dernier détenu a été Cheikou Cissé, tirailleur condamné en 1919 à la déportation à perpétuité, et mort à Nouméa en 1933.

Historiographie, patrimoine et mémoire

La question des héritages historiques de la période coloniale commence à être soulevée dans les années 1970 par un géographe de l'« école de Montpellier », élève de François Doumenge, Alain Saussol, à travers son ouvrage L'Héritage en 1979 qui aborde les thématiques de spoliations foncières, de cantonnement et étudie les effets à cet égard de la colonisation de peuplement, notamment pénale.

À partir de la même époque, Louis-José Barbançon, enseignant dans le secondaire et descendant de forçat, s'attache à des recherches historiques sur le bagne de Nouvelle-Calédonie et la colonisation pénale, champs jusque-là délaissé par les historiens, tout en multipliant les actions de vulgarisation de cette recherche et en menant en parallèle des activités politiques marquées par la défense d'une identité pluriethnique voire d'une forme de nationalisme calédonien. Il a obtenu son doctorat en histoire auprès de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction de Jean-Yves Mollier, avec une thèse sur les représentations coloniales du bagne intitulée « Entre les chaînes et la terre. L'évolution de l'idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie ». Elle est publiée en 2003 sous le titre : L'Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931)[9]. Surtout, il met en avant dans Le Pays du non-dit en 1991, le processus d'oubli longtemps installé dans la mémoire collective locale, faisant du bagne l'un des nombreux « tabous » de l'histoire néo-calédonienne et regrettant[10] :

« Les jeunes Calédoniens ne savent rien de la vraie colonisation, des cases incendiées, des terres spoliées, du travail forcé, des kanak déplacés ; on leur a toujours présenté la colonisation sous ses aspects civilisateurs : l'hygiène, la santé, l'enseignement, la technique… Aujourd'hui encore, par bêtise ou par orgueil, lorsque l'on parle des premiers Calédoniens, on utilise le terme valorisant de « pionniers », oubliant volontairement que la majorité d'entre eux étaient des colons forcés. »

Une autre historienne néo-calédonienne, Christiane Terrier, tout en nuançant l'aspect fortement majoritaire de la colonisation pénale par rapport à la colonisation libre tel que défendu par Barbançon, reconnaît aussi cet oubli : « Jusqu'aux accords de Matignon (1988), l'histoire, située au cœur des enjeux politiques, avait mauvaise presse… Depuis les accords de Matignon, les esprits ont évolué dans le sens d'un intérêt et d'une ouverture toujours plus grande, mais l'interprétation de l'histoire reste un enjeu fondamental dans la mesure où elle infléchit directement notre appréhension du présent »[11].

En lien avec ce long délaissement par l'historiographie de l'histoire coloniale en général et de celle de la colonisation pénale en particulier, les vestiges du bagne sont restés longtemps, pour certains jusque dans les années 2010, délaissés par les pouvoirs publics ou bien réutilisés sans mettre en valeur leur aspect patrimonial. Beaucoup ont par la suite été gagnés par la végétation (l'exemple le plus notable étant celui de l'ancien camp de Prony). L'association « Témoignage d'un passé » (ATUP) a ainsi été créée en 1975 dans le but de promouvoir la préservation du patrimoine hérité de la période coloniale (maisons coloniales, anciens centres pénitentiaires…) et permettre la création de musées, dont un pour le bagne à Nouville[12].

À partir des années 1990, la Province Sud a mis en place des services de visites guidées par Alain Fort couplées à des randonnées, essentiellement à Nouville et au village de Prony dans le Grand Sud. La ville de Nouméa a racheté en 1998 et réhabilité l'ancien magasin de vivres du bagne de Nouville pour en faire le Théâtre de l'île. Non loin, le département de droit, économie et gestion de l'université de la Nouvelle-Calédonie est installé dans les anciens ateliers pénitentiaires. Le passé bagnard à Nouville reste également présent à travers la chapelle du bagne construite en 1882, les dortoirs des bagnards (cases dortoirs d'environ 20 mètres de long dans lesquelles s'entassent 80 forçats) alignés le long d'une allée baptisée ironiquement le Boulevard du crime et plus haut les casernes des surveillants militaires[13]. Entre La Foa et Moindou, l'Association « Marguerite », en lien avec les collectivités, a réhabilité le Fort Teremba où sont organisés des reconstitutions et des sons et lumières.

En 2013, la Province Sud lance un programme de sauvetage, de protection et de mise en valeur des vestiges de l'île des Pins (envahis par la végétation), de la prise de l'Anse N'Du à Ducos (Nouméa) en lien avec l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) et des associations In Memoriam de l'historienne Stéphane Pannoux. Dans le même, cette collectivité met en place « L'Itinéraire du bagne », à savoir l'installation de panneaux pédagogiques sur douze sites de l'ancien bagne dans l'ensemble du territoire provincial. Enfin, initialement prévu pour 2020, un centre mémoriel dévolu au bagne en Nouvelle-Calédonie[14], finalement baptisé « site historique du bagne de l'île Nou », est ouvert au public en . L'association Témoignage d'un passé y propose des expositions permanentes dans l'ancienne boulangerie restaurée de Nouville (qui se visitait déjà, sur réservation), des visites guidées une à deux fois par mois pour le grand public ou à la demande pour les scolaires (avec ateliers) des vestiges l'ancien pénitencier-dépôt, des visites personnalisées à la demande, deux manifestations annuelles (la Nuit des Illuminés, pendant la saison fraîche, et la « Balade contée » de l'ancien hôpital devenu le CHS Albert-Bousquet) ou diverses animations (le « Tour du Bourreau » en nocturne, l'« Evad'Tour » en bus pour découvrir d'autres bâtiments non présentés dans la visite classique, le jeu de piste « En quête d'évasion », des expériences en réalité virtuelle)[15] - [16].

Notes et références

- Note

- Souvent des domestiques engrossées par leur maître, elles sont « recrutées » en premier car supposées en manque de maternité et voulant refonder une famille.

- Références

- Michel Reuillard (1953-), Les Saint-Simoniens et la tentation coloniale. Les explorations africaines et le gouvernement néo-calédonien de Charles Guillain (1808-1875) (Biographie), Aix-en-Provence / Paris, Université de Provence / Éditions L'Harmattan, coll. « Peuples et pays de l'océan Indien, no 11 », , 580 p., 24 cm (ISBN 2-7384-3319-7 et 978-2-7384-3319-0, OCLC 464195201, BNF 35764828, SUDOC 003584410, présentation en ligne, lire en ligne

), p. 33.

), p. 33. - J.C. Roux, « Populations de la Nouvelle-Calédonie : cité dans le bulletin de la SEHNC no 11, année 1976 », sur Aster du caillou, (version du 30 décembre 2009 sur Internet Archive) (consulté le ).

- Louis-José Barbançon (ht) (Dr en histoire / document de recherche), Listes des « arabes » en Nouvelle-Calédonie (1864-1921) par catégories pénales : « Transportation (forçats) » (version du 27 septembre 2014 sur Internet Archive), « Déportation (politiques) » (version du 27 septembre 2014 sur Internet Archive) et « Relégation (récidivistes) », sur Mairie de Bourail, (version du 27 septembre 2014 sur Internet Archive) (consulté le ).

- Jacques Simon (1933-2019), Algérie : le passé, l'Algérie française, la révolution, 1954-1958 : La chaîne des insurrections (1864-1882), Paris, Éditions L'Harmattan, coll. « Centre de recherche et d'étude sur l'Algérie contemporaine (CREAC)-histoire », , 507 p., 24 cm (ISBN 978-2-296-02858-6 et 2-296-16844-2, OCLC 470856118, BNF 41022523, SUDOC 114535957, présentation en ligne), p. 49

- Philippe Poisson, « La police indigène et des surveillants militaires dans l'histoire du bagne », sur Criminocorpus (consulté le ).

- [PDF] C. Debien-Vanmaï, « Le Rôle des bagnards dans la colonisation en Nouvelle-Calédonie (1854-1931) », site du Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie.

- Louis-José Barbançon, L'archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie, 1863-1931, Presses Univ. Septentrion, , p. 330-360.

- Paul de Deckker, Le peuple du Pacifique et de la Nouvelle Calédonie au XIXe siècle. Condamnés, colons, convias, coolies, chân Dang, Editions L'Harmattan, , p. 88.

- Fiche de Louis-José Barbançon, plateforme d'édition scientifique hypermédia Criminocorpus.

- L.-J. Barbançon, Le Pays du non-dit, Nouméa, 1991, p. 133 ; F. Angleviel, « Compte rendu Le Pays du non-dit », Revue française d'histoire d'outre-mer, 308 (1994), p. 371-372.

- Chr. Terrier, La colonisation de peuplement libre en Nouvelle-Calédonie (1889-1909) ou les conséquences de la confrontation entre intérêts métropolitaines et insulaires dans l'évolution d'une utopie française en Océanie vers un type colonial spécifique, p. 860, thèse de doctorat en histoire contemporaine présenté à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2000, sous la direction de Paul De Deckker.

- Historique de l'association Témoignage d'un passé.

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Nouvelle Calédonie 2013, Petit Futé, , p. 126.

- « Nouville aura bientôt son centre de l'histoire du bagne », sur Nouvelle-Calédonie la 1re (consulté le ).

- B. N., « Le bagne sauvé de l'oubli », Les Nouvelles calédoniennes, .

- Présentation du site historique du bagne de l'île Nou, site internet de l'association Témoignage d'un passé (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Michel Pierre, Le Dernier Exil : Histoire des bagnes et des forcats, Paris, Gallimard, , 192 p. (ISBN 2-07-053089-2)

- Michel Pierre, Le temps des bagnes, 1748-1953, Tallandier, 2017.

- Paschal Grousset, Francis Jourde et Henri Brissac, Le Bagne en Nouvelle-Calédonie... l'enfer au Paradis (1872-1880), Editions Footprint Pacifique, , 179 p. (ISBN 978-2-908186-30-7 et 2-908186-30-6)

- Jean Baptiste Daufelt, Les Damnés du Pacifique, Kiwanis Club de Nouméa, , 169 p.

- Éric Fougère, Le grand livre du bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie, Sainte-Clotilde, Orphie, , 254 p. (ISBN 2-87763-150-8)

- Louis-José Barbançon, L'archipel des forçats : histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie, 1863-1931, Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, , 447 p. (ISBN 2-85939-785-X, présentation en ligne)

- Gérard Lacourrège et Pierre Alibert, Nouvelle-Calédonie : Au temps des Bagnes, Paris, Atlas, , 208 p. (ISBN 2-7312-0499-0)

- Parmi les déportés, Maxime Lisbonne (La Taverne du bagne)

Articles connexes

- Travaux forcés

- Autres établissements du Bagne de Nouvelle-Calédonie : Île des Pins, Camp Brun

- Déportation pénale

- Colonisation pénitentiaire en Australie (en) (parmi 165 000 entre 1788 et 1868)

- Martyrs de Tolpuddle (en) (1834), Condamnés de la First Fleet

- Liste des condamnés déportés en Australie (en)

Liens externes

- Nouville, histoire d’un bagne, documentaire radio de La Fabrique de l'histoire sur France Culture,

- Nouvelle-Calédonie, île d'exil, terre d'asile, 2004, Musée de la Ville de Nouméa,

- La canne à sucre dans le bagne calédonien (1873-1894) (Alain Saussol, 2002),

- Relevés des registres : décès à l'île Nou (1865-1939)

- Exposition virtuelle : Nouvelle Calédonie. Le bagne oublié. Une exposition réalisée par le Musée Balaguier de La Seyne-sur-Mer et disponible sur Criminocorpus.