Rudolf Hilferding

Rudolf Hilferding est un homme politique[1], théoricien et économiste socialiste autrichien puis allemand[2], né le à Vienne et mort le à Paris[3].

| Rudolf Hilferding | |

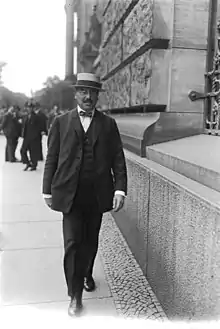

Rudolf Hilferding en 1923. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Ministre du Reich aux Finances | |

| – | |

| Chancelier | Hermann Müller |

| Gouvernement | Müller II |

| Prédécesseur | Heinrich Köhler |

| Successeur | Paul Moldenhauer |

| – | |

| Chancelier | Gustav Stresemann |

| Gouvernement | Stresemann I |

| Prédécesseur | Andreas Hermes |

| Successeur | Hans Luther |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Vienne (Autriche-Hongrie) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | 13e arrondissement de Paris |

| Nationalité | Allemande |

| Parti politique | USPD SPD |

| Conjoint | Margarete Hilferding |

| Profession | Économiste |

D'abord militant du Parti ouvrier social-démocrate d'Autriche[4], il se fait connaître comme l'un des théoriciens du courant austromarxiste. Son ouvrage Le Capital financier, publié en 1910, a une influence importante.

En Allemagne, il milite au SPD, à l'USPD puis à nouveau au SPD, il est ministre des Finances sous la république de Weimar en 1923 puis en 1928-1929. Il s'exile après l'arrivée au pouvoir de Hitler, et prend part à la Résistance allemande au nazisme. Arrêté en France pendant l'occupation, il est livré à la Gestapo par la police française, puis meurt peu après en prison.

Biographie

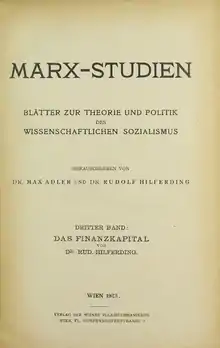

Hilferding milite très tôt dans les mouvements révolutionnaires, et rédige des articles dans la revue marxiste Die Neue Zeit (Les Temps nouveaux), puis cofonde avec Max Adler les Marx-Studien en 1904. Il devient par la suite un professeur d'économie politique à l’école du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), qui était, à cette époque, une organisation politique rattachée à la théorie marxiste.

Ayant obtenu la nationalité allemande, il devient rédacteur en chef de la revue Freiheit (« Liberté »). Il s’oppose à l’aile gauche de son parti et en particulier à Rosa Luxemburg. Refusant d’adhérer à la Troisième Internationale, il quitte l’USPD et retourne au Parti social-démocrate (SPD).

Nommé ministre des Finances une première fois en 1923[5], il est contraint de démissionner rapidement sous la pression de la bourgeoisie allemande. Il a eu néanmoins le temps de préparer une réforme de la fiscalité et de tenter d’indexer le mark sur l’or. Hilferding se consacre alors entièrement à la politique et en , la victoire des sociaux-démocrates aux élections législatives lui permet d’obtenir de nouveau le portefeuille des Finances. Il occupe ce poste jusqu'en où un conflit avec le directeur de la Reichsbank le force à démissionner. Entre 1930 et 1933, il continue de militer pour ses idées socialistes.

La prise de pouvoir par Hitler en 1933 l’oblige à fuir l’Allemagne et à se réfugier en Suisse, où il continue son activité politique. En 1934, il écrit le Manifeste de Prague de la Sopade, qui appelle au renversement de la dictature nazie par la révolution. Il rejoint Paris en 1938 et y demeure jusqu’en où il décide de partir pour le Sud de la France. Ne pouvant recevoir qu’une aide provisoire de la part des anciens dirigeants socialistes français, il tente d’embarquer à Marseille pour les États-Unis afin d'échapper à un avis de recherche lancé par la police allemande. Malgré les contacts et les aides dont il dispose, il est capturé, avec Rudolf Breitscheid, à Arles en par la police française et livré à la Gestapo[6]. Interné à la prison de la Santé, Hilferding s’est probablement suicidé dans sa cellule le . Il avait un visa de transit pour émigrer aux États-Unis[7].

Vie privée

Il a été marié à Margarete Hilferding, première femme médecin autrichienne, et ils ont eu deux fils. Il épouse en secondes noces en 1923 Rose Hilferding-Lanyi (1884-1959), médecin d'origine hongroise[8]. Seul l'un de ses fils, Peter Milford-Hilferding (de) (1908-2007), économiste autrichien, a survécu.

Travaux théoriques

Controverse avec Böhm-Bawerk

La première contribution théorique significative d’Hilferding consiste dans sa critique des objections adressées par Eugen von Böhm-Bawerk à la théorie de la valeur de Marx. Pour Böhm-Bawerk, la théorie de Marx est incohérente : il existe une tension entre l’idée que la valeur d’une marchandise serait déterminée par le taux de travail socialement nécessaire à sa production, et l’idée que les prix de marché s’obtiennent par ajout du taux de profit moyen au coût de production des marchandises. Par ailleurs, la théorie de la valeur de Marx ne s’applique pas à tous les biens : elle ne permet pas d’expliquer que des biens naturels, qui n’impliquent aucun travail, aient un prix. Elle ne permet pas non plus d’expliquer les fluctuations à court-terme du mouvement des prix[9].

Pour Hilferding, en revanche, la théorie de la valeur n’est pas essentiellement une théorie de la détermination des prix. La différence avec la théorie marginaliste est d’abord méthodologique : avec sa théorie de la valeur, Marx montre que le travail est le moteur de la production économique. L’attribution de prix à des biens qui ne sont pas directement produits du travail n’a de sens qu’au sein de rapports de production capitaliste développés, qui impliquent d’abord la marchandisation du travail. Loin de réfuter la théorie de la valeur-travail, elle en dérive donc[10].

Par ailleurs, la théorie de la valeur développée au livre I du Capital, et la théorie des prix de production développée au livre III ne décrivent pas la même réalité historique. Au livre I, il est question du développement de la production capitaliste, à un stade où les capitaux ne sont pas mobiles, ce qui ne permet pas l’égalisation des taux de profit des différents capitaux entre eux. Au livre III, en revanche, il est question de la production capitaliste pleinement développée, ce qui explique que le capital soit mobile et qu’un taux de profit moyen soit exigé de l’ensemble des branches de la production[10].

Le capital financier

Le capital financier, publié par Hilferding en 1910 à Vienne sous le titre Das Finanzkapital, est « l’analyse marxiste séminale de la transformation d’un « capitalisme libéral » pluraliste et concurrentiel en un « capitalisme financier » monopoliste »[11], et anticipe largement sur les écrits de Lénine et Boukharine sur le sujet, qui en apparaissent largement dérivés[12]. Ecrivant dans le contexte de l’économie largement cartellisée de la fin de l’empire Austro-Hongrois[13], Hilferding oppose le caractère monopoliste du capital financier au capitalisme « compétitif » et « flibustier » de l’époque libérale antérieure. L’unification des intérêts industriels, bancaires et commerciaux a désamorcé les demandes libérales des capitalistes concernant la réduction du rôle économique de l’état, le capital financier exigeant désormais un « état centralisé et dispensateur de privilèges »[14]. Hilferding considère ce phénomène comme lié à l’inévitable concentration du capital analysée par l’économie marxiste, plutôt que comme une déviation par rapport au libre marché.

Tandis que, jusqu’aux années 1860, les demandes du capital et de la bourgeoisie étaient, d’après Hilferding, de nature constitutionnelle, et « affectaient l’ensemble des citoyens de la même manière », le capital financier cherche de plus en plus l’intervention de l’Etat au bénéfice des classes possédantes : les capitalistes, et non plus la noblesse, dominent désormais l’Etat[14].

Pour Hilferding, cela ouvre un chemin vers le socialisme différent de celui envisagé par Marx. « La fonction socialisante du capital financier facilite considérablement la suppression du capitalisme. Dès que le capital financier a mis sous son contrôle les principales branches de production, il suffit que la société, par son organe d'exécution, l'Etat conquis par le prolétariat, s'empare du capital financier pour avoir immédiatement la disposition des principales branches de production. »[15] Cela rendrait inutile l’expropriation « des fermes paysannes et des petites entreprises », puisqu’elles seraient indirectement socialisées, via la socialisation des institutions du capital financier dans la dépendance desquelles elles sont déjà. Ainsi, parce qu’une classe restreinte domine l’économie, la révolution socialiste peut élargir sa base de soutien en n’expropriant directement que les membres de cette classe. En particulier, d’après Hilferding, les sociétés qui n’ont pas atteint le niveau de maturité exigé par l’analyse de Marx pour être « prêtes » pour le socialisme peuvent voir s’ouvrir à elles la possibilité du socialisme[16]. De plus, « la politique du capital financier est vouée à conduire à la guerre, et donc au déclenchement d’orages révolutionnaires »[15]. En effet, l’influence des capitalistes sur l’Etat est utilisée pour conquérir des territoires coloniaux et assurer leur contrôle, via une politique impérialiste, afin d’assurer à la bourgeoisie nationale des débouchés pour ses marchandises et ses investissements. Cette politique entrant en conflit avec celle des impérialismes rivaux, elle débouche donc sur la guerre[17].

Ouvrage

- Le Capital financier [« Das Finanzkapital »] (trad. de l'allemand par Marcel Ollivier, introduction de Yvon Bourdet), Les Éditions de Minuit (1re éd. 1910) (lire en ligne)

Notes et références

- (en) Wistrich, Who's who in Nazi Germany, Psychology Press, , 110–11 p. (ISBN 978-0-415-26038-1, lire en ligne)

- International Institute of Social History, Rodolf Hilferding Papers. http://www.iisg.nl/archives/en/files/h/10751012.php

- German Resistance Memorial Center. http://www.gdw-berlin.de/bio/ausgabe_mit-e.php?id=244

- Smaldone, William, Rudolf Hilferding and the total state., 1994. http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-15867926.html

- (de) Deutsches Historisches Museum, Biographie: Rudolf Hilferding. http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/HilferdingRudolf/index.html

- Breitscheid et Hilferding font partie des premières victimes des dispositions découlant de l'article 19 de l'armistice de 1940 (cf. Gilbert Badia, « 1940-1944, quand Vichy livrait à Hitler les étrangers réfugiés en France ».

- Switzerland and Refugees in the Nazi Era. swissbankclaims.com. p. 104.

- « Rose Hilferding », Archiv Der Sozialen Demokratie [lire en ligne].

- E. von Bohm-Bawerk. 'Karl Marx and the Close of His System', in Sweezy (ed.), Karl Marx and the Close of His System, (New York: Kelley, 1966,première publication 1949).

- R. Hilferding, 'Bohm-Bawerk's Criticism of Marx', in Sweezy (ed.) Karl Marx and the Close of his System (New York: Kelley, 1966,première publication 1949)

- (en) Bideleux, Robert., A history of Eastern Europe : crisis and change, London/New York, Routledge, , 685 p. (ISBN 0-415-16111-8, 9780415161114 et 0415161126, OCLC 36582157, lire en ligne), p356

- (en) Bideleux, Robert., A history of Eastern Europe : crisis and change, London/New York, Routledge, , 685 p. (ISBN 0-415-16111-8, 9780415161114 et 0415161126, OCLC 36582157, lire en ligne), p 361

- (en) Bideleux, Robert., A history of Eastern Europe : crisis and change, London/New York, Routledge, , pp 357 - 359 (ISBN 0-415-16111-8, 9780415161114 et 0415161126, OCLC 36582157, lire en ligne)

- (en) Bideleux, Robert., A history of Eastern Europe : crisis and change, London/New York, Routledge, , p 359 (ISBN 0-415-16111-8, 9780415161114 et 0415161126, OCLC 36582157, lire en ligne)

- Rudolf Hilferding, Le capital financier, Paris, Editions de Minuit, (lire en ligne), Chapitre 25 - Le prolétariat et l'impérialisme

- (en) Bideleux, Robert., A history of Eastern Europe : crisis and change, London/New York, Routledge, , 685 p. (ISBN 0-415-16111-8, 9780415161114 et 0415161126, OCLC 36582157, lire en ligne), p 360.

- Rudolf Hilferding, Le capital financier, Paris, Editions de Minuit, (lire en ligne), Chapitre 22 - L'exportation de capital et la lutte pour le territoire économique

Voir aussi

Bibliographie

- (en) William Smaldone, Rudolf Hilferding : The Tragedy of a German Social Democrat, DeKalb (Illinois), Northern Illinois University Press, (ISBN 978-0-87580-236-7)

- Yvon Bourdet, « Hilferding Rudolf. Pseudonyme : Kern Richard », sur Le Maitron en ligne.

- Irène Petit, « Hilferding Rudolf », sur Le Maitron en ligne.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire historique de la Suisse

- Dizionario di Storia

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Munzinger

- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- (de) « Hilferding, Rudolf » dans la Datenbank der Reichstagsabgeordneten

- Trotsky, Hilferding et le fascisme