Sébastien (martyr)

Sébastien est un saint martyr romain ayant vécu, selon la croyance chrétienne, au IIIe siècle. Il est fêté selon le Martyrologe romain le 20 janvier en Occident[1] et le 18 décembre en Orient.

| Sébastien Saint catholique | |

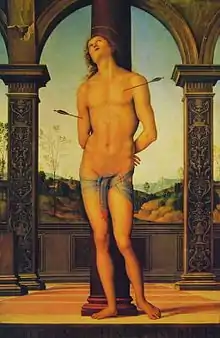

Le Sodoma, Saint Sébastien (1525), huile sur toile, 206 × 154 cm, Florence, Galerie des Offices. | |

| Saint, martyr | |

|---|---|

| Naissance | IIIe siècle Narbo Martius (Narbonne), Gaule narbonnaise, Empire romain |

| Décès | IVe siècle Rome (Italie), Empire romain |

| Vénéré à | Basilique Saint-Sébastien-hors-les-Murs, Rome |

| Fête | 20 janvier (Occident) 18 décembre (Orient) |

| Attributs | Flèches |

| Saint patron | Archers, fantassins et policiers de la garde suisse pontificale |

Né à Narbo Martius, en Gaule (aujourd'hui Narbonne), Sébastien est citoyen de Milan, en Italie. Militaire de carrière, il est pris d'affection par les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule, qui le nomment centurion. Durant la persécution de Dioclétien, il est pourtant exécuté sur ordre des souverains pour avoir soutenu ses coreligionnaires dans leur foi et accompli plusieurs miracles. D'abord attaché à un poteau et transpercé de flèches, il est finalement tué à coups de verges après avoir miraculeusement guéri la première fois.

Patron des archers, des fantassins et des policiers mais aussi troisième patron de Rome (avec Pierre et Paul), saint Sébastien est surtout invoqué pour lutter contre la peste et les épidémies en général. Souvent représenté dans les arts, il est devenu un symbole homoérotique à la Renaissance avant d'être considéré comme une icône homosexuelle à partir du XIXe siècle.

Saint Sébastien dans les sources chrétiennes

Il existe très peu de détails historiques concernant la vie de saint Sébastien. Celui-ci est évoqué pour la première fois au IVe siècle par saint Ambroise, évêque de Milan, dans un sermon (no XX - Ps. 118). L'homme d'Église y explique que Sébastien est originaire de Milan, mais montre surtout qu'il était déjà vénéré à l'époque.

Dans les Actes de saint Sébastien (Ve siècle), également attribués à Ambroise de Milan, et La Légende dorée de Jacques de Voragine (rédigée vers 1265), saint Sébastien est présenté comme un Gaulois. À Narbonne, une église, construite sur le lieu présumé de sa maison natale, lui est dédiée.

Hagiographie selon La Légende dorée

Vie de saint Sébastien

D'après Jacques de Voragine, saint Sébastien est originaire de Narbonne, en Gaule, mais citoyen de Milan. Bien que fervent croyant, il est nommé centurion par les empereurs païens Dioclétien et Maximien Hercule, qui lui vouent une grande affection. Sébastien n'embrasse toutefois la carrière militaire que dans le but d'aider ceux qui partagent avec lui la foi chrétienne[2].

Accompagnant, un jour, deux prisonniers chrétiens, les jumeaux Marc et Marcellin, Sébastien les conforte dans leur foi, malgré l'insistance de leur famille, qui les presse d'abjurer le christianisme pour échapper au martyre[3]. Impressionnée par les paroles de Sébastien, une femme muette nommée Zoé s'approche du militaire, qui lui rend alors la parole[4]. Ce miracle impressionne grandement les témoins de la scène, qui se convertissent ensuite en nombre, ce qui donne lieu à de nouvelles guérisons[5].

La nouvelle de ces événements ne tarde pas à se répandre et arrive bientôt jusqu'à Chromace, préfet de la ville de Rome. Atteint d'une maladie grave, ce dernier sollicite l'aide de Sébastien et du prêtre Polycarpe, qui promettent de le guérir s'il permet la destruction d'un grand nombre d'idoles[5]. Ce n'est cependant qu'après que Chromace a renoncé à s'adonner à la divination qu'il retrouve la santé, non sans qu'un ange soit apparu dans son palais. Ce nouveau miracle amène la conversion de 4 000 personnes, issues de la maison du préfet[6].

Pendant ce temps, la persécution contre les chrétiens s'intensifie et Sébastien est dénoncé par le préfet Fabien à l'empereur Dioclétien[7]. Se sentant trahi, le souverain condamne Sébastien à être attaché à un poteau au milieu du Champ de Mars avant d'être percé de flèches par ses archers. « Couvert de pointes comme un hérisson », Sébastien est ensuite laissé pour mort et abandonné[8]. Guéri de ses blessures, Sébastien retourne au palais impérial quelques jours plus tard. Il reproche alors à Dioclétien et à Maximien Hercule leur attitude vis-à-vis des chrétiens. Mais, loin de se repentir, les deux souverains le font battre à coup de verges, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps est ensuite jeté aux égouts pour empêcher les chrétiens de le vénérer[8]. Dès la nuit suivante, cependant, saint Sébastien apparaît à sainte Lucine, pour révéler où se trouve son corps. Sa dépouille est alors enterrée à Rome, auprès des apôtres Pierre et Paul[8].

Certaines versions de La Légende Dorée situent la date du martyre de saint Sébastien « vers l’an du Seigneur 187 »[8], c'est-à-dire près d'un siècle avant la Persécution de Dioclétien, alors que d'autres indiquent l'année 287[9], ce qui correspond au règne de Dioclétien, mais pas aux persécutions subies par les chrétiens.

Miracle postérieur à la mort de saint Sébastien

D'après La Légende dorée, une terrible peste frappe la péninsule italienne « au temps du roi Humbert » et la ville de Pavie en est la principale victime. Alors que les morts s'accumulent, un ange se manifeste aux habitants de la cité pour leur apprendre que l'épidémie prendra fin une fois qu'un autel dédié à saint Sébastien y aura été élevé. Une fois l'autel édifié dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens, la peste disparaît et des reliques de saint Sébastien sont transportées de Rome à Pavie, pour honorer le martyr[10].

Pendant la pandémie de Covid-19, il a été avec sainte Rita et saint Roch un des saints les plus invoqués[11] - [12].

Cultes et patronages

Reliques

Selon certaines sources, le corps de saint Sébastien aurait été transporté de Rome à Soissons, en l’abbaye Saint-Médard. Ses ossements ont ensuite été disséminés à la cathédrale Saint-Protais-et-Gervais, à Hartennes, Serches, Cœuvres (1793), Saponay, Montigny-Lengrain (1857), Margival (1792). Le crâne est divisé en deux : une moitié est confiée à l'abbaye d'Ebersberg en Allemagne, l'autre est à Soissons[13].

Pour d'autres, le corps de saint Sébastien est toujours au Vatican. Il aurait été transféré, en 826, des catacombes pour être transféré près de la basilique qui lui est dédiée à Rome, sur la via Appia. La basilique Saint-Sébastien-hors-les-Murs est visitée depuis 1552 par les pèlerins du Tour des sept églises.

Des reliques de saint Sébastien sont dispersées dans des églises catholiques de tous les continents.

Patronages

Saint Sébastien, comme saint Georges, est l'un des saints militaires martyrs des premières églises chrétiennes. Leur culte a débuté au IVe siècle pour culminer à la fin du Moyen Âge, aux XIVe et XVe siècles. Les détails de leur martyre sont révélateurs de l'attitude des chrétiens de l'époque : de tels saints étaient Athleta Christi (champion du Christ) et « gardiens du Paradis ».

Protecteur contre la peste, saint Sébastien est parfois compté comme l'un des quatorze saints auxiliaires (intercesseurs). La connexion du martyre par « sagittation » (frappé de flèches) avec la peste n'est pas due au hasard : au début de l'Iliade, Apollon, le dieu-archer en colère, par ses flèches, envoie une pestilence contre les Achéens : « L'arc d'argent lâcha son sifflement formidable. Le Dieu visa d'abord les mules, les chiens pieds-agiles, mais bientôt son trait tranchant dirigé vers les hommes vola, sans trêve brûlaient aux buchers, par milliers, les cadavres[14] ». (L'Iliade, chant 1, 49-52). » Mais dans la mythologie gréco-romaine, chaque pouvoir redoutable appelle le pouvoir inverse, le Dieu qui frappe peut être aussi celui qui guérit[15].

Par extension, saint Sébastien a pu être considéré, à partir des années 1980, comme un intercesseur contre l'épidémie du sida, particulièrement au sein de la communauté homosexuelle[16] - [17]. En Provence, saint Sébastien protège aussi des convulsions et des coliques[18].

Saint Sébastien est le patron de plusieurs villes dans le monde, dont Bratislava (capitale de la Slovaquie), Qormi (à Malte), et Caserta, Avella, Mistretta et Assolo (en Italie), ainsi que Melilli et Cerami (en Sicile). Il est même le troisième saint patron de Rome après saint Pierre et saint Paul. Il patronne également les villes de Palma de Majorque et de Saint-Sébastien (en Espagne). Dans cette dernière, le est ainsi l'occasion de festivités et de célébrations appelées Tamborrada. Saint Sébastien est aussi le patron de Rio de Janeiro (au Brésil), qui a été fondée le , et qui s'appelait à l'origine « São Sebastião de Rio de Janeiro ».

Selon les pays, saint Sébastien est considéré comme le saint patron des soldats en général et des fantassins (armée de terre) en particulier, des gardes suisses, des conquistadores, mais aussi des athlètes et, en France, des archers[19] en particulier, et par extension des officiers de police[20].

En Provence, saint Sébastien est un saint de bravade (avec saint Pancrace, saint Jean, Saint Georges...), jeu de combat rituel accompagnant la fin des processions (luttes, courses et poursuites, batailles à coups de mottes de terre, de fruits, de fleurs, pétards et décharges de mousquets...)[21].

Saint Sébastien est le patron de nombreuses confréries médiévales dont encore quelques-unes subsistent encore, notamment la Confrérie Saint-Sébastien de Bligny-sur-Ouche en Côte-d'Or, l'ordre des chevaliers de Saint Sébastien de Soissons (depuis l'an 825).

Syncrétismes

Les cultes afro-brésiliens, syncrétisme de religions chrétiennes et païennes, associent saint Sébastien à Ogoun, en particulier dans l’État de Bahia, ou à Oxossi. De la même manière, saint Sébastien est associé à Grand Bois dans le vaudou haïtien.

Évolution de l'image de saint Sébastien dans les arts

Au Moyen Âge : un saint martyr et intercesseur

Au Moyen Âge, saint Sébastien est généralement représenté par les artistes comme un vieillard barbu. Son plus ancien portrait connu est une mosaïque réalisée entre 527 et 565 : elle se trouve dans la basilique byzantine Sant'Appolinare Nuovo de Ravenne et montre le martyr au milieu de vingt-cinq autres saints[22]. Dans cette œuvre, Sébastien est doté d'une auréole et tient dans la main une couronne de laurier, qui symbolise sa victoire sur le martyre. Il n'a en revanche ni flèche, ni archer qui pourraient rappeler les souffrances auxquelles il a survécu[23]. Les références au martyre par sagittation ne commencent en réalité à apparaître que vers l’an 1000, mais elles s’imposent progressivement jusqu’à faire oublier que saint Sébastien est mort sous des coups de bâton[24].

À une époque où les hommes croient que la peste et les autres maladies se répandent par l'air, à la vitesse des flèches mortelles, cette représentation de saint Sébastien n'a rien de surprenant[25]. De fait, comme le montre l'inscription présente sur la fresque de Benozzo Gozzoli Saint Sébastien protégeant le peuple de San Gimignano (« Sancte Sebastiane Intercede Pro Devoto Populo Tuo » c'est-à-dire « Saint Sébastien intercède pour ton peuple dévot »)[26], le martyr apparaît d'abord comme un intercesseur entre Dieu et les hommes en période d'épidémie[27]. Il n'est donc pas surprenant de le compter parmi les saints les plus souvent représentés durant la période suivant la Peste noire[28].

L’idée selon laquelle saint Sébastien pourrait intercéder auprès des malades de la peste viendrait de La Légende dorée de Jacques de Voragine de la fin du XIIIe siècle. Dans son récit de la vie du saint, il place pour la première fois en appendice deux miracles post mortem dont l’un d’eux est emprunté à l’Histoire des Lombards de Paul Diacre. Il y explique qu’en 680 alors que la peste ravageait Rome et Parvie « quelqu’un eut la révélation que cette peste ne s’apaiserait pas tant que ne serait pas construit un autel au martyr saint Sébastien dans la basilique du bienheureux Pierre, dite « aux Liens ». Ce qui fut fait : les reliques du bienheureux martyr Sébastien furent apportées de Rome, aussitôt on construisit l’autel dans la basilique et la peste cessa »[29].

On peut également faire un autre lien entre le martyre de Sébastien et la peste. En effet d’après Homère, les flèches du dieu Apollon étaient capables de porter la maladie et en particulier la peste. Ainsi pendant la guerre de Troie il aurait donné son arme au Troyen Pandaros qui répand alors la peste dans le camp grec. Les flèches frappant le saint sont donc vues comme des flèches porteuses de peste.

Les images de sagittation du saint se font alors plus violentes, l’accent est mis sur les blessures causées par les flèches et la souffrance du martyr. Le supplice est décrit beaucoup plus précisément et l’iconographie du « hérisson » montrant le corps du saint entièrement recouvert de flèches se développe. Par exemple ce terme est repris dans une oraison du poète Gilles Li Muisis vers 1349 :

« Il repousse le vêtement des êtres terrestres,

Sa peau semblable à celle des hérissons

Est transpercé de flèches

Toi qui avec ces dards

Secours les Italiens,

Par tes pieuses intercessions

Assiste tes serviteurs,

Remarquable martyr. »

— Gilles Li Muisis[30]

À la Renaissance : une figure de plus en plus homoérotique

Au XVe siècle, les représentations artistiques de saint Sébastien évoluent considérablement, le faisant passer d'homme d'âge mur barbu et constellé de flèches à adolescent musclé au corps presque intact. Des peintres comme Le Sodoma, Le Pérugin ou Amico Aspertini font ainsi le choix de montrer le jeune martyr sous des traits presque féminins, quasiment nu et avec un corps tendrement sculpté. Pour de nombreux critiques d'art, qui font une lecture homoérotique du saint Sébastien du Cinquecento, les flèches qui hérissent son corps apparaissent alors comme des symboles phalliques ou des instruments sadomasochistes plutôt que comme de simples armes[31] - [32]. Quant au drap qui recouvre ses parties génitales, il sert moins à les cacher qu'à suggérer au spectateur la présence du pénis (Le Pérugin, Saint Sébastien (vers 1500), Paris, musée du Louvre)[33].

Or, d'après l'historienne d'art Janet Cox-Rearick (en), cette lecture homoérotique de la figure de saint Sébastien est déjà commune à la Renaissance. Pour elle, il existe d'ailleurs, à l'époque, une tradition littéraire qui lie le prénom du martyr à l'homosexualité, comme le suggère l'usage qu'en fait William Shakespeare dans La Nuit des rois et Les Deux Gentilshommes de Vérone[34]. Pas étonnant, donc, que l'historien d'art Louis Réau conclue qu'à partir du XVe siècle, « il ne reste plus [à saint Sébastien] que le patronage compromettant et inavouable des sodomites ou homosexuels, séduits par sa nudité d'éphèbe apollinien, glorifié par Le Sodoma » (1958)[35].

À l'époque moderne : retour à une image plus sage

Au XVIIe siècle principalement, réapparaît une autre image du martyr, déjà présente dans quelques prédelles du XVe siècle[36]. Dans celle-ci, saint Sébastien est soigné par sainte Irène, juste après son supplice. Selon certains historiens de l'Art, il pourrait s'agir d'une tentative délibérée de l’Église catholique de sortir de l’unique représentation du nu, qui suscite parfois des pensées inconvenantes aux fidèles[37]. Les artistes du baroque traitent alors leur sujet comme une scène nocturne de clair-obscur, illuminée par une seule bougie, une torche ou une lanterne, dans le style en vogue dans la première moitié du XVIIe siècle.

Au XIXe siècle et au XXe siècle : la naissance d'une « icône gay »

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est dans la littérature que la figure de saint Sébastien s'impose. Des écrivains homosexuels comme Walter Pater, Oscar Wilde, John Addington Symonds, Marcel Proust, Frederick Rolfe ou John Gray (en) adoptent alors le personnage du martyr, qui se transforme, sous leur plume, en motif organisateur ou en simple représentation du paria[16]. La publication de Two Sonnets, for a Picture of Saint Sebastian the Martyr by Guido Reni par Rolfe en 1891 est ainsi tellement empreinte d'homoérotisme qu'elle déclenche un scandale dans la société victorienne[38].

_-_1906_ca._-_St._Sebastian.jpg.webp)

Les photographes homosexuels aussi s'emparent de la figure de saint Sébastien. Frederick Holland Day réalise ainsi plusieurs clichés représentant le martyr sous les traits de beaux adolescents musclés entre 1905 et 1907[39]. Il en va de même pour Oscar Gustave Rejlander, qui réalise, vers 1867, un Martyre de saint Sébastien dont la critique ne manque pas de remarquer la musculature[40], ou pour Elisar von Kupffer, qui prend plusieurs autoportraits en saint Sébastien avant de les traduire en peintures[41].

Tout au long du XXe siècle, de nouveaux écrivains homosexuels et bisexuels reprennent la figure de saint Sébastien. Le martyr joue ainsi un rôle important dans la vie du poète espagnol Federico García Lorca[42]. On le retrouve ensuite chez Tennessee Williams, qui publie notamment un poème intitulé San Sebastiano de Sodoma (1958), dans lequel le martyr est présenté comme l'amant de Dioclétien[43]. Par la suite, Williams choisit également de prénommer Sébastien le héros homosexuel de Soudain l'été dernier (1958)[44]. L'écrivain japonais Yukio Mishima est quant à lui fasciné par le portrait de saint Sébastien, depuis sa découverte, à l'adolescence, d'une reproduction du martyr par Guido Reni. Non seulement cette découverte est un moment important de son autobiographie, Confession d'un masque (1949), mais elle pousse par ailleurs l'écrivain à se faire photographier sous les traits du saint en 1968[45].

Par la suite, la figure de saint Sébastien est encore utilisée par une multitude d'artistes homosexuels, parmi lesquels on peut nommer le couple de photographes français Pierre et Gilles.

On trouve donc dans les représentations contemporaines du saint une mise en avant de thèmes tels que la sensualité et l’homosexualité. En effet comme l’explique l’expert en sexologie Igor Kon : « There is even an opinion that this saint has been homosexual. St. Sebastians has attracted the attention of sexual minority groups and there has been evidence to this »[46]

Représentations de saint Sébastien dans les arts

Beaux-arts

- Mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf (Ravenne, Italie), datée entre 527 et 565. Elle représente un cortège de 26 martyrs, dirigé par saint Martin et incluant saint Sébastien. Les martyrs sont représentés en style byzantin, dépourvus de toute individualité, et tous dotés d’une expression identique ;

- Fresque du Ve siècle à la crypte Sainte-Cécile, catacombe de Calliste à Rome. Il y figure parmi plusieurs personnages en toge ;

- Mosaïque de l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, 682. Sébastien y est barbu, vêtu d'une armure d’or sur une tunique brodée, et tient à la main une couronne gemmée.

_Hans_Holbein.jpg.webp)

- Fresque attribuée à Pietro Cavallini, XIIIe siècle, abside de l’église San Giorgio in Velabre à Rome. Sébastien y apparaît en soldat romain d’âge mûr, il porte une cuirasse, un pilum, une épée et un bouclier ;

- Peinture sur un pilier de l’église de Domrémy-la-Pucelle ;

- Peinture de Benozzo Gozzoli, Scènes de la vie de saint Augustin, 1465, église San Agostino à San Gimignano. Sébastien y abrite les habitants de la ville sous son manteau déployé, soutenu par des anges, contre les flèches de la peste lancées du haut du ciel par Jésus. Le rapprochement s'impose ici avec la Vierge de Miséricorde ;

- Grande gravure du Maître des Cartes à jouer, vers 1430 ;

- Peinture d'Hans Memling, Le Martyre de saint Sébastien, musée Oldmasters, Bruxelles, 1470 ;

- Retable de saint Sébastien Bottega de Luca della Robbia, en terre cuite émaillée, Paris, musée du Louvre ;

- Peinture de Giovanni Bellini, église San Giovanni e Paolo, Venise, 1468 ;

- Peinture de Sandro Botticelli, Saint Sébastien, 1473, Gemäldegalerie, Berlin ;

- Peinture d'Antonello de Messine, 1475, Gemäldegalerie, Dresde ;

- Peintures d'Andrea Mantegna, musée du Louvre (RF 1766), Ca' d'Oro à Venise, Kunsthistorisches Museum à Vienne (voir article dédié à ces 3 représentations) ;

- Plusieurs peintures du Pérugin, dont une œuvre au musée du Louvre (RF 957) et sa copie à Sao Paulo, une autre avec sainte Appoline (ou Sainte Irène) au musée de Grenoble, une peinture au musée de l'Ermitage, une autre au musée national de Stockholm, ou encore une autre à Panicale. La première version étant le Saint Sébastien entre les saints Roch et Pierre dans la province de Pérouse ;

- Gravure d'Albrecht Dürer, Saint Sébastien appuyé contre la colonne, entre 1498 et 1499 ;

- Peinture de Cima, 1500-1502, musée des beaux-arts de Strasbourg ;

- Peinture de Raphaël, 1501, Bergame (voir Saint Sébastien (Raphaël)) ;

- Gravure d'Albrecht Dürer, Saint Sébastien attaché à un arbre, vers 1501 ;

- Gravure de Hans Baldung, Saint Sébastien lié à un arbre, 1514 ;

- Peinture d'Hans Holbein, 1516, Alte Pinakothek, Munich ;

- Titien, Le Sodoma, Pollaiuolo, Gerrit van Honthorst, Luca Signorelli, El Greco.

- Peinture de Guido Reni, palais des Conservateurs, musées capitolins, Rome.

- Peinture de José de Ribera, 1636, musée du Prado, Madrid.

D'autres représentations de saint Sébastien par Guido Reni parmi les sept qu'il a peintes, sont exposées à Gênes (Palazzo Rosso, 1618) et Madrid (musée du Prado, 1618) ;

- Peinture d'Antoine van Dyck, Les Préparatifs du martyre de saint Sébastien, vers 1617-1618, musée du Louvre, Paris

- Peinture d'Antonio de Bellis, Saint Sébastien soigné par Irène, vers 1620-1630, musée des beaux-arts de Lyon ;

- Statue par Claude Dejoux ;

- Peinture de Georges de La Tour : Saint Sébastien soigné par Irène, Paris, musée du Louvre. Sujet également peint par Trophime Bigot (quatre fois), Jusepe de Ribera, Hendrick ter Brugghen entre autres

- La Vierge en gloire avec l'Archange Gabriel, et les saints Eusèbe, Roch et Sébastien par Sebastiano Ricci, 1724-1725, Musée d'Art du comté de Los Angeles[47]

- Étude pour Le Martyre de Saint Sébastien par Giambattista Tiepolo pour le monastère des Augustins à Diessen, 1739 conservée au Cleveland Museum of Art[48]

- Puis plus tard, Honoré Daumier, Eugène Delacroix, Gustave Moreau, Féron, John Singer Sargent, Keith Haring et Louise Bourgeois ont tous peint leur vision du martyre par flèches de saint Sébastien.

Marco Palmezzano

Saint Sébastien, 1515-1520

Musée des beaux-arts de Budapest..JPG.webp)

Pierre Paul Rubens

Saint Sébastien, 1604

Anvers, Maison de Rubens

Antoine van Dyck

Martyre de saint Sébastien

Alte Pinakothek, Munich

Saint Sébastien (José de Ribera, 1651), Musée San Martino, Naples

La Vierge en gloire avec l'Archange Gabriel et les saints Eusèbe, Roch

et Sébastien

Sebastiano Ricci, 1724-1725

Musée d'Art du comté de Los Angeles

Étude pour "Le Martyre de Saint Sébastien

Giambattista Tiepolo, 1739

pour le monastère des Augustins à Diessen

Cleveland Museum of Art

Eugène Delacroix

Le Martyre de saint Sébastien, 1836

Église Saint-Michel de Nantua

Le Martyre de saint Sébastien

Honoré Daumier, 1849-1852

Musée de Soissons

Saint Sébastien, détail

Église de Fresnay-en-Retz

Littérature

- De William Shakespeare à Oscar Wilde, de Thomas Mann à Marcel Proust ou Vladimir Nabokov, nombreux sont les auteurs à donner à l'un de leurs personnages le prénom de Sébastien, ou à faire référence au saint ;

- Il est un des personnages centraux de Fabiola (Fabiola ou L'Église des Catacombes), écrit en 1854 par le cardinal Nicholas Wiseman ;

- Dans La Confusion des sentiments de Stefan Zweig, une allusion est faite à l'homosexualité du professeur par le biais d'une représentation du saint. C'est l'un des nombreux indices semés par l'auteur tout au long de la nouvelle, dont l'homosexualité est le thème principal, sans jamais que le mot ne soit prononcé ;

- Dans Le Malfaiteur, de Julien Green, publié en 1956, le personnage principal, homosexuel, tente d'écrire un essai sur l'iconographie de Saint Sébastien.

- Dans son livre Confessions d'un masque, Mishima évoque un tableau de Guido Reni qui éveille le narrateur à sa sexualité. L'auteur lui-même s'est fait photographier dans la posture du martyr.

Photographie et cinéma

- Fabiola (adaptation cinématographie du roman Fabiola du cardinal Wiseman) : film dramatique italien d’Alessandro Blasetti sorti en 1949 avec Michèle Morgan, où le saint est joué par Massimo Girotti ;

- La Révolte des esclaves (adaptation du même roman du cardinal Wiseman) : péplum de Nunzio Malasomma sorti en 1961 (avec Serge Gainsbourg dans un second rôle), où le saint est joué par Ettore Manni ;

- La vie de saint Sébastien a également fait l’objet, en 1976, d’une libre adaptation filmée de Paul Humfress et Derek Jarman, Sebastiane, entièrement tournée en latin et qui aborde le thème de l’homosexualité ; le saint est joué par Leonardo Treviglio ;

- Le martyre de saint Sébastien est évoqué dans le film La Maison aux fenêtres qui rient, de Pupi Avati, sorti en 1976 ;

- Photographie-peinture de Pierre et Gilles, 1987.

Culture contemporaine anglo-saxonne

Saint Sébastien percé de flèches apparaît dans plusieurs œuvres :

- En 1943, dans le film Vaudou (I walked with a Zombie), réalisé par Jacques Tourneur, saint Sébastien est représenté dans le jardin des Hollands, et c'est également le nom de l'île fictive dans les Caraïbes où se déroule la scène ;

- En 1976, une petite statue très intrigante du saint apparaît plusieurs fois dans le film Carrie au bal du diable de Brian De Palma inspiré du roman de Stephen King ;

- En 1984, Philip Glass inclut un court morceau intitulé Saint Sebastian dans la BO qu'il compose pour le film biographique Mishima ;

- En 1989, dans la bande dessinée britannique V pour Vendetta, V conserve la peinture de saint Sébastien de Antonio et Piero del Pollaiuolo dans sa galerie personnelle. En 2006, dans le film qui s'en inspire, V pour Vendetta c'est une de celles peintes par Andrea Mantegna qui a été choisie ;

- En 1991, le clip de Losing My Religion par R.E.M. mêle l'image du saint à des représentations symboliques d'autres religions ;

- Dans la série d'animation les Simpson :

- en 1991, dans l'épisode Séparés par l'amour (Bart's Friend Falls in Love) de la saison 3, après que Milhouse et Samantha Stanky aient été découverts enlacés, par le père de cette dernière, elle est transférée de l'École élémentaire de Springfield à l'école Saint Sebastian's School for Wicked Girls ;

- en 2005, dans l'épisode Le Père, le Fils et le Saint d'esprit (Father, Son and Holy Guest-Star) de la saison 16, une version très libre du martyre de saint Sébastien est racontée dans un livre La Vie des saints en bande dessinée lu par Bart Simpson en cachette pendant un cours de catéchisme ;

- En 1993, le chanteur Devin Townsend incarne cette figure sur la pochette de l'album Sex & Religion de Steve Vai ;

- En 1994, dans le film Blown Away avec Tommy Lee Jones, l'image de saint Sébastien apparaît plusieurs fois, à travers des symboles (flèches) ou une statue ;

- En 1994, dans le clip de Zombie des Cranberries, la chanteuse Dolores O'Riordan, est accolée à un arbre, entourée de petits archers, dans une scène clairement inspirée par le martyre de saint Sébastien ;

- En 1996, dans l'album Murder Ballads de Nick Cave and the Bad Seeds, la chanson O'Malley's Bar fait une brève référence à saint Sébastien ;

- En 1996, dans le film canadien Les Feluettes (Lilies), on assiste à la répétition d'une pièce de théâtre rejouant le martyre du saint qui tient une place prépondérante dans le scénario, les thèmes et l'iconographie.

Musique

- Le Martyre de saint Sébastien, œuvre musicale de Claude Debussy sur un livret de Gabriele D’Annunzio.

- En 2012, le chanteur français Lescop évoque saint Sébastien dans les paroles de sa chanson Tokyo, La Nuit.

- En 2009, Arielle Dombasle chante avec Philippe Katerine une chanson en hommage à Saint Sébastien, sur son album Glamour à mort.

Notes et références

- « Saint Sébastien - nominis »

- Voragine 1910, p. 92

- Voragine 1910, p. 92-93

- Voragine 1910, p. 93-94

- Voragine 1910, p. 94

- Voragine 1910, p. 94-95

- Voragine 1910, p. 95

- Voragine 1910, p. 96

- Jacques de Voragine, La Légende Dorée, Paris, Garnier Flammarion, (ISBN 2-08-070132-0, lire en ligne), p. 139

- Voragine 1910, p. 97

- Saint Roch and Social Distancing During Pandemics: Lessons to be Remembered

- Which Saint to pray for fighting against a Covid infection? A short survey

- https://www.hdbg.eu/kloster/web/index.php/detail/geschichte?id=KS0082

- Homère, L'Iliade, traduit du grec par Philippe Brunet, Seuil, , 557 p. (ISBN 978-2-02-097887-3 et 2-02-097887-3), p. 38

- J. Desautels, Dieux et mythes de la Grèce ancienne : la mythologie gréco-romaine, Les Presses de l'Université Laval, (ISBN 2-7637-7153-X), p. 531

- Cox 2012, p. 31

- Karim Ressouni-Demigneux, Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, sous la direction de Didier Eribon, Éditions Larousse, 2003, p. 416-417 (ISBN 2035051649)

- C. Galtier, Les saints guérisseurs en Provence et Comtat Venaissin, Le Coteau, Horvath, , 167 p. (ISBN 2-7171-0680-4), p. 50

- R. Pernoud, La Vierge et les saints au Moyen Âge, Étrépilly, Christian de Bartillat, , 397 p. (ISBN 2-905563-52-4), p. 359Patron des confréries d'archers, au IVe siècle.

- Sous l'Ancien Régime, le terme archer désigne un officier subalterne de police. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paul Robert, 1973, tome 1, p.222.

- Charles Galtier 1990, op.cit., p. 72.

- The Iconography of Saint Sebastian: https://www.alessandro-giua.it/SEBASTIAN/

- Cox 2012, p. 6

- (en) Shiela Barker, « The Making of a Plague Saint », dans Franco Mormando, Piety and plague: from Byzantium to the Baroque, Thomas Worcester Truman State University, (ISBN 1-931112-73-8), p. 94-95

- Cox 2012, p. 4

- Cox 2012, p. 3

- Cox 2012, p. 5-6

- (en) Christine M. Boeckl, Images of plague and pestilence : iconography and iconology, Kirksville, Truman State University, , 210 p. (ISBN 0-943549-85-X, lire en ligne), p. 76-80

- Karim Ressouni-Demigneux, « La personnalité de saint Sébastien : exploration du fonds euchologique médiéval et renaissant, du IVe au XVIe siècle », Mélanges de l'école française de Rome, , p. 568 (lire en ligne)

- Karim Ressouni-Demigneux, « La personnalité de saint Sébastien : exploration du fonds euchologique médiéval et renaissant, du IVe au XVIe siècle », Mélanges de l'école française de Rome, , p. 574 (lire en ligne)

- (en) Clinton Glenn, « The queering of St.Sebastian: Renaissance iconography and the homoerotic body », Concordia Undergratuate Journal of Art History, vol. 9, (lire en ligne)

- Cox 2012, p. 11-19

- Cox 2012, p. 19-20

- (en) Janet Cox-Rearick, « A St Sebastian by Bronzino », The Burlington Magazine, vol. 129, no 1008, , p. 161

- Louis Réau, Iconographie de l'art chrétien, vol. 3 chap. 2, Paris, Presses Universitaires de France, , p. 1190

- (en) Christine M. Boeckl, Images of plague and pestilence : iconography and iconology, Kirksville, Truman State University, , 210 p. (ISBN 0-943549-85-X, lire en ligne), p. 77

- (en) Shiela Barker, « The Making of a Plague Saint », dans Franco Mormando, Piety and plague: from Byzantium to the Baroque, Thomas Worcester Truman State University, (ISBN 1-931112-73-8), p. 117

- Cox 2012, p. 38

- Cox 2012, p. 45

- Cox 2012, p. 49

- Cox 2012, p. 50-52

- Cox 2012, p. 55-62

- Cox 2012, p. 63

- Cox 2012, p. 64-65

- Cox 2012, p. 69-73

- (en) Valentina Liepa, « The image of Saint Sebastian in art », Acta humanitarica universitatis Saulensis, , p. 460 (lire en ligne)

- Musée de Los Angeles

- Musée de Cleveland

Annexes

Bibliographie

- Jacques de Voragine, « Saint Sébastien, martyr (20 janvier) », La Légende dorée, no XXIII, , p. 92-97 (lire en ligne)

- Acta S. Sebastiani Martyris, in J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus Accurante (Paris 1845), XVII, 1021-58. (relation hagiographique datant du Ve siècle, attribuée (à tort ?) à Ambroise de Milan par Jean Bolland au XVIIe siècle)

- (de) Daniela Bohde, « Ein Heiliger der Sodomiten ? Das erotische Bild des Heiligen Sebastian im Cimquecento », dans Mechthild Fend et Marianne Koos (dir.), Männlichkeit im Blick – Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, Köln u. a., (lire en ligne), p. 79-98

- (en) Steve Cox, « Saint Sebastian: An Enduring Homoerotic Icon », Scribd, , p. 1-79 (lire en ligne)

- Jacques Darriulat, Sébastien le renaissant : Sur le martyre de saint Sébastien dans la deuxième moitié du Quattrocento, Paris, Lagune, , 253 p. (ISBN 2-909752-07-0)

- (en) Clinton Glenn, « The Queering of St.Sebastian: Renaissance Iconography and the Homoerotic Body », Concordia Undergratuate Journal of Art History, vol. 9, no 4, (lire en ligne)

- Karim Ressouni-Demigneux, Saint Sébastien, Paris, éd. du Regard, coll. « L'art du regard », , 79 p. (ISBN 2-84105-118-8)

- Karim Ressouni-Demigneux, La Chair et la flèche : Le regard homosexuel sur saint Sébastien tel qu'il était représenté en Italie autour de 1500, mémoire de maîtrise de l'université Paris-I, (lire en ligne)

- Joël Meyniel, Saint Sébastien et le symbolisme dans l'archerie traditionnelle, éditions Emotion primitive, 2006

- Michel Borsotto, Bernadette Griot, La Chapelle Saint-Sébastien de Coaraze, L'Amourier éditions 2015 (ISBN 978-2-36418-027-7) en vente à l'office de tourisme de Coaraze. Les peintures ésotériques de la voûte intriguent.

Articles connexes

- Saint Sébastien (Mantegna).

- Saint Sébastien (Antonello de Messine)

- Tir à l'arc

- Voir les catégories Église dédiée à saint Sébastien et Chapelle dédiée à saint Sébastien

- Saint-Sébastien (homonymie)

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notice sur la vie de saint Sébastien et sur la relique insigne de ce saint martyr, conservée dans l'église de Jalons ; par M. l'abbé P.-J. Chapusot, sur gallica.bnf.fr

- Visiter les catacombes (Catacombes de Saint-Sebastien) - Vatican

- Qui était Saint Sébastien, patron des athlètes et de Rio de Janeiro? – Portail catholique suisse

- Saint Sébastien Et l'archerie traditionnelle - janvier 2006 (fichier pdf)