Abbaye Saint-Médard de Soissons

L’abbaye Saint-Médard est un monastère de moines bénédictins de la région du Soissonnais qui fut l'une des fondations religieuses les plus puissantes sous les Carolingiens, notamment sous Charlemagne et Louis Le Pieux. De ses premières fondations sous Clotaire au VIe siècle, ne subsistent que quelques ruines et une crypte.

| Abbaye Saint-Médard de Soissons | |

L'Abbaye Saint-Médard de Soissons dans Monasticon Gallicanum (XVIIe siècle) | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholicisme |

| Type | Abbaye |

| Début de la construction | VIe siècle |

| Fin des travaux | Rasée en 1793 |

| Protection | |

| Site web | saint-medard-soissons.fr |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Aisne |

| Ville | Soissons |

| Coordonnées | 49° 22′ 59,23″ nord, 3° 20′ 39,51″ est |

Histoire

L'abbaye Saint-Médard sous les Mérovingiens

Cette abbaye est fondée en 557 par le roi des Francs Clothaire Ier, pour y recevoir les reliques de saint Médard. Les restes de saint Médard sont provisoirement abrités dans un mausolée en bois. Clothaire meurt avant le parachèvement des travaux, et c'est son fils Sigebert Ier qui inaugure l'église et la fait décorer. Les deux bâtisseurs mérovingiens sont inhumés dans cette église (in basilicam), en face du tombeau de Médard (ante tumulum).

En le dernier Mérovingien, Childéric III, est déposé dans l'abbaye par Pépin le Bref. Ce dernier se fait également sacrer roi des Francs, en l'abbaye Saint-Médard de Soissons, par les évêques de Gaule, devenant ainsi le premier roi de la dynastie des Carolingiens.

L'abbaye Saint-Médard sous les Carolingiens

Sous les Carolingiens, l’abbaye joue un rôle déterminant dans les affaires du royaume. Elle est au début du IXe siècle l’un des domaines seigneuriaux les plus puissants de l’empire et ses abbés sont considérés comme les premiers seigneurs de France. Le centre de son pouvoir se situe à Soissons où l’abbaye dispose d’une véritable cité monacale où vivent plus de quatre cents religieux ; elle comprend une basilique, un palais royal, un palais abbatial, plusieurs églises, chapelles, cloîtres, écoles, préaux, jardins et vignes. En dehors de la cité, dépendent de sa juridiction plusieurs autres abbayes, prieurés, prévôtés et deux cent vingt paroisses, villages, fermes et manoirs, fiefs comme la seigneurie de Vic-sur-Aisne. Sa puissance et son étendue sont bien supérieures aux Maisons nobles de l’empire. Aussi peut-on comprendre pourquoi aucune seigneurie laïque ne s’impose dans le Pays du Soissonnais pendant le règne des Carolingiens.

L'abbaye Saint-Médard de Soissons déjà favorite de Charlemagne figure également comme une abbaye de premier rang pour Louis-le-Pieux et reçoit ses faveurs en recevant droit de battre monnaie et en n'étant assujettie à aucune contribution ni pécuniaire ni militaire, contrairement à ce qui était imposé aux autres abbayes de l'empire.

L’« Évangéliaire de Saint-Médard », un manuscrit préparé dans les dernières années du règne de Charlemagne à l’École palatine d’Aix-la-Chapelle, provient du scriptorium du monastère. Par l'ampleur des moyens qui ont dû être mis en œuvre pour sa fabrication, par la démesure de sa composition (par exemple la taille des portraits des Évangélistes) et par la qualité des coloris, c’est un des spécimens les plus représentatifs de l’enluminure carolingienne du début du IXe siècle.

En 825, Louis le Pieux associe l'évêque de Soissons Rothad, au comte Ruotfrid dans les fonctions de Missi dominici dans le Soissonnais. Le cousin de l'empereur Louis Le Pieux, l'abbé Hilduin, archi-chapelain du Palais impérial, qui n'est autre que le plus haut représentant ecclésiastique de la cour impériale, est nommé pour régir les trois abbayes les plus importantes de l'empire que sont l'abbaye Saint-Denis, l'abbaye Saint-Médard et l'abbaye de Saint-Germain des Prés.

En 826, l'abbaye reçut des reliques de saint Sébastien, qui y furent déposées par Hilduin de Saint-Denis, archichapelain de Louis le Pieux (voir les Annales regni Francorum, ad a. 826).

Le se réunit le synode convoqué par Lothaire et présidé par l’archevêque Ebon de Reims, qui déposa pour la seconde fois l'empereur Louis le Pieux. Louis fut contraint de lire des aveux forcés, de rendre les armes, d'endosser le cilice, d'abdiquer et de renoncer au monde.

Sous Charles III le Gros, en 884, la totalité du Soissonnais est envahie par les Normands ; même l’enceinte fortifiée de la ville de Soissons qui jusqu’alors avait résisté à l’envahisseur, cède face aux troupes vikings conduite par Hasting. L’abbaye Saint-Médard de Soissons est pillée. En , ces Hommes du Nord sous le commandement de Sigfried, arrivent aux portes de Paris.

En 886, Sigfried lance un assaut contre la cité parisienne, mais essuie un échec contre Eudes, comte de Paris, issu de la famille noble des Robertiens, fils aîné de Robert le Fort. Sigfried et ses troupes se retranchent alors dans le Soissonnais et entrent dans la cité abbatiale Saint-Médard de Soissons ; ses églises, ses palais et monastères sont pillés puis incendiées par l'envahisseur normand.

En 888, Eudes qui prendra la couronne de France, dirige ses troupes contre les Vikings dans le Soissonnais et fait construire tout autour de l'abbaye une enceinte munie de tours et fortifie les diverses possessions de l'abbaye dans le Soissonnais dont le château de Vic-sur-Aisne.

Beaucoup d'abbés laïcs dirigeront l'abbaye de Saint-Médard. Apparaissant sous Charles le Chauve en 866, les abbés laïcs, se multiplient partout dans le royaume. Comme leurs homologues ecclésiastiques, ils sont chargés de percevoir l'impôt sur les biens, la dîme. Ainsi, à cette même époque, de nombreux seigneurs obtiennent du roi le titre d'abbé laïque, permettant ainsi de jouir d'une certaine immunité fiscale et surtout d'intégrer la dime aux revenus de leurs seigneuries.

Parmi les abbés laïcs célèbres de l'abbaye Saint-Médard de Soissons, on trouve notamment Carloman, 860-870, fils de Charles II le Chauve, Herbert II de Vermandois, 907-943, comte de Meaux, du Soissonnais et du Vermandois, Herbert l'Ancien, 946-980/984, son fils, comte de Meaux et comte de Troyes

Le moine Odilon († vers 920) a écrit une Histoire de la translation des reliques de saint Sébastien, martyr, et de saint Grégoire, pape, au monastère de Saint-Médard à la demande d'Ingramme ou Enguerrand, alors prévôt de l'abbaye, et qui fut ensuite évêque de Laon (entre 932 et 936) ; ce texte fut d'abord publié par Jean Bolland, sans nom d'auteur. Odilon fit aussi le récit de la translation des reliques de plusieurs autres saints dans le monastère, et Jean Mabillon a publié les deux textes dans le tome V des Actes de l'ordre de saint Benoît, avec la préface du premier, que n'avait pas donnée Jean Bolland, et aussi une lettre d'Odilon à Hucbald, moine de Saint-Amand, qui lui avait envoyé sa Vie de saint Lebwin, à quoi Odilon répondit par l'envoi de son Histoire de la translation des reliques de saint Sébastien. On possède également trois discours anonymes concernant le monastère (dont un traitant à nouveau des reliques de saint Sébastien et des libéralités des rois envers l'établissement, et un éloge de saint Médard et de saint Gildard, son frère), où certains reconnaissent le style d'Odilon.

L'abbaye de Saint-Médard jusqu'à la Révolution

L’abbaye Saint-Médard fut détruite par les Vikings et les Magyars, puis reconstruite au XIe siècle. Vers 1079, saint Arnould de Palmèle, évêque de Soissons est invité par le Thibaud Ier de Champagne, comte de Champagne en son château de Vertus pour qu'il lui trouve des religieux de Saint-Médard afin de prendre en charge l'abbaye Saint-Sauveur de Vertus et l'abbaye Notre-Dame de Vertus[2] qu'il projette d'établir. Ce projet vit le jour en 1081 avec le moine Sophrone pour premier abbé de Saint-Sauveur[3].

L’abbaye fut détruite en 1567 au début des guerres de Religion, reconstruite en partie en 1630 avant d'être rasée jusqu'à la crypte en 1793.

Otto von Corvin affirme dans son essai anticlérical intitulé « le Miroir des curés » (Pfaffenspiegel) que cette abbaye a été en son temps une espèce d'atelier de faussaires, que l’Église aurait établi pour dresser des titres de propriété qu'elle n'avait pas : « Le moine Guernon avoua sur son lit de mort qu'il avait parcouru toute la France pour fournir aux églises et monastères des actes falsifiés. Aussi n’est-il guère étonnant qu’on ait pu évaluer les biens du clergé en France à la Révolution à 3 000 milliards de francs ! »[4].

La crypte fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1875[1]. La chapelle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

L'édifice

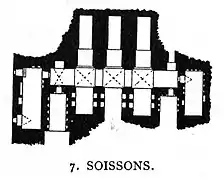

L'historien français Eugène Lefèvre-Pontalis conclut des sources écrites que l'abbaye de Saint-Médard a été édifiée en quatre phases successives, aux VIe, IXe, XIIe et XVIe siècles. La date de la construction de la crypte, seule partie à subsister, est contestée. Lefèvre-Pontalis la fait remonter aux années 826–841, alors que Jacobsen la date de la première moitié du XIe siècle. Il est en tout cas certain que les sources attestent pour la première fois de l’existence de la crypte en 1079. Ce ne fut ni une construction séparée ou ajoutée après coup, mais une composante à part entière de l'abbaye, qui par sa forme est très similaire à la crypte Saint-Willibrord d’Echternach. Des trois chapelles du XIIe siècle, seule la chapelle méridionale subsiste, et a fait l'objet de réparations dans les années 1970.

L'abbaye Saint-Médard elle-même était une basilique allongée à trois nefs avec des collatéraux voûtés. Elle comportait deux tours carrées à l'extrémité du transept oriental. Côté Ouest, l'entrée de la nef était constituée d'un porche monumental, assorti de deux tours carrées de part et d'autre, faisant de la façade Ouest l’une des plus imposantes d'alors. La crypte s’étendait jusque sous le maître-autel oriental et est large de 30 m.

Vue en plan de la crypte.

Vue en plan de la crypte. Crypte de Saint-Médard : vue du sud-est.

Crypte de Saint-Médard : vue du sud-est. Crypte : corridor central.

Crypte : corridor central. Crypte : corridor central.

Crypte : corridor central. Crypte : une des chambres funéraires.

Crypte : une des chambres funéraires.

Abbés

- 860-870 : Carloman († 877), fils de Charles le Chauve ; abbé laïc[5].

- date ? : Herbert II de Vermandois (° vers 880, † 23 février 943) ; abbé laïc[6]

- ~ 960 : Odoleus ou Odolenus ou Oldoric, ancien abbé de Saint-Basle de Verzy

- v.1070 - : Saint Arnould de Palmèle[7]

- 1148- : Engerrand, ancien abbé de l'abbaye de Marchiennes[8]

- ~ 1203 : Milon de Bazoches, fils de Gervais, seigneur de Bazoches, et d'Hawise de Rumigny

- 1204-1206 : Albéric de Braine († ). Son corps découvert dans son sarcophage lors de fouilles archéologiques est confié fin 2020 à l'atelier de recherche et de conservation Nucléart de Grenoble afin de le restaurer[9] - [10] - [11].

Publications

- Évangéliaire de Saint-Médard de Soissons : Evangelia quattuor (1v-221v), Capitulare evangeliorum (223r-235v), École de la Cour de Charlemagne (voir)[12]

- Cartulaire de l'abbaye Saint-Médard de Soissons, vers 1201-1300 (voir)

Héraldique

|

Les armes de l'abbaye Saint-Médard de Soissons se blasonnent ainsi : |

|---|

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Saint-Médard (Soissons) » (voir la liste des auteurs).

- « Ancienne abbaye Saint-Médard », notice no PA00115940, base Mérimée, ministère français de la Culture

- M. Maupassant, « Notice sur l'abbaye de Notre-Dame de Vertus », Séance publique de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, (lire en ligne, consulté le ).

- M. Maupassant, « Notice sur l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus », Séance publique de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, (lire en ligne, consulté le ).

- Otto von Corvin, Pfaffenspiegel (réimpr. 5e) (lire en ligne), p. 285

- (en) Charles Cawley, « Carloman (-[877/78]), dans « Carolingians », ch. 2 : « Kings of the West Franks 843-987 (Carolingians) », « Charles » (le Chauve), sa descendance », sur Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy, 2006-2016 (consulté en ).

- (en) Charles Cawley, « Heribert II, dans « Northern France - Valois, Vexin & Vermandois », ch. 3 : « Comtes de Vermandois », section A : « Comtes de Vermandois 896-1080 (Carolingian) » », sur Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy, 2006-2016 (consulté en ).

- Histoire de l'abbaye Saint-Sauveur de Vetus, note de Culoteau de Velye, association es Ragraigneux de Vertus

- Eugène Alexis Escallier, L'Abbaye d'Anchin 1079-1792, Lille 1852; L. Lefort, chap VII, p. 86.

- « Découverte du corps momifié d'un abbé du XIIIe siècle à Soissons », sur geo.fr, GEO / AFP, (consulté en ).

- Véronique Pueyo, « Grenoble : Arc Nucléart va tenter de percer le mystère de la tombe de l'abbé de Saint-Médard, mort en 1206 », sur francebleu.fr, (consulté en ).

- Caroline Frühauf, « À Soissons : « Il est très rare de retrouver une tombe du XIIIe aussi bien conservée » », interview de l'archéologue Denis Defente, sur la-croix.com, (consulté en ).

- André Grabar, « La Mer Céleste dans l'iconographie carolingienne et romane. Une miniature du folio 1 v° de l'Évangile de Saint-Médard », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1957, , p. 98-100 (lire en ligne)

- Armorial général de l'élection de Soissons p.74.

Annexes

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11820 « Celeberrimum in agro Svessionensi S. Medardi coenobium »

- M. Michaux, « Essai sur la numismatique soissonnaise. VIII. Monnaies de l'abbaye de Saint-Médard », Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, t. 9, , p. 109-118 (lire en ligne)

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Étude sur la date de la crypte de Saint-Médard de Soissons », dans Congrès archéologique. 54e session. Soissons et Laon. 1887, Paris/Caen, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 303-324.

- Auguste Molinier, « 767. Odilon, moine à Saint-Médard de Soissons », Collections numériques de la Sorbonne, t. 1, , p. 236 (lire en ligne)

- Pierre Gasnault, « Les malheurs de l'abbaye Saint-Médard de Soissons au début de la guerre de Cent Ans », Revue Mabillon, , p. 69-80 (lire en ligne)

- Jean Hubert, « La date des cryptes de Saint-Médard de Soissons », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1959, , p. 123-124 (lire en ligne)

- Maurice Berry, « Travaux entrepris dans la crypte de Saint-Médard de Soissons », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1971, , p. 230-235 (lire en ligne)

- Hartmut Atsma, « Les monastères urbains du nord de la Gaule », Revue d'histoire de l'Église de France, no 168, , p. 163-187 (lire en ligne)

- Denis Defente, « Soissons (Aisne). Ancienne abbaye Saint-Médard », Archéologie médiévale, no 12, , p. 339 (lire en ligne)

- Denis Defente, « Aisne. Saint-Médard de Soissons », Bulletin Monumental, t. 144, no 2, , p. 145 (lire en ligne)

- Denis Defente, « Saint-Médard de Soissons et son église principale », dans Congrès archéologique de France. 148e session. Aisne méridionale. 1990, t. 2, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 651-672

- Sous la direction de Denis Defente, Saint-Médard : trésors d'une abbaye royale, Somogy, 1997, (ISBN 978-2-85056261-7) compte-rendu Élisabeth Lorans, dans Revue archéologique du Centre de la France, 1998, tome 37, p. 248-250

- (de) Werner Jacobsen, Die ehemalige Abteikirche Saint-Médard bei Soissons und ihre erhaltene Krypta. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 46 (1983), p. 245-270.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons

- Ville de Soissons : Saint-Médard : enquête sur un grand pôle monastique de l'Europe médiévale